Переизобретая «японцев». Как археологи и этнологи заново осмысляли национальную идентичность Японии после Второй мировой войны

Что первичнее — объединенный общим происхождением народ или гражданская политическая нация? В послевоенной Японии возобладала первая точка зрения. Оккупировавших страну американцев она тоже устраивала, поскольку подразумевала отказ от милитаризма и экспансионизма. О том, как ее обосновывали археологи и этнологи, и о тех, кто им оппонировал, рассказывает Иван Дёгтев.

После поражения Японии во Второй мировой войне дискурс, господствовавший в довоенное время, в рамках которого Страна восходящего солнца описывалась как божественная и многонациональная империя, был дискредитирован и утратил свою силу. Параллельно критике, развернувшейся вокруг символов, ассоциирующихся с военным периодом, разыгрывалась карта пересмотра прежних и создания новых концепций о японской нации. Ни военные, ни император не могли продолжать функционировать в качестве центральных элементов японского национализма после войны, хотя для некоторых японцев Хирохито, вплоть до своей смерти в 1989 году, оставался важным маркером национальной идентичности, отмечает исследовательница из Университета Мердока (Австралия) Сандра Уилсон.

Теперь же под пристальное внимание японских интеллектуалов попал «народ», в отношении которого различные мыслители использовали разные термины, в зависимости от того, какие черты и стороны выделял в нем тот или иной автор, — «кокумин» 国民, «дзиммин» 人民, «дзёмин» 常民 и др. Одним из обстоятельств, обусловивших повышенный интерес к нему в послевоенное время, являлось то, что 1 января 1946 года, согласно опубликованному в этот день императорскому указу, Хирохито под давлением оккупационных властей публично отказался от своего божественного происхождения. Фактически то же самое произошло и с японскими подданными императора, которые до этого считались потомками синтоистских божеств. В тексте документа, в частности, говорилось:

«Пребывая в единении со своим народом, Мы всегда готовы разделить с ним радости и горести. Связь между Нами и народом всегда основывалась на взаимном доверии и привязанности, а не просто на мифах и легендах. Не основывается эта связь и на ложной идее о том, что император является явленным божеством [божеством в человеческом обличии. — Прим. авт.], и на том, что японский народ стоит выше других народов и его предназначением является управление миром».

При этом, как сообщает японовед Степан Родин, «Хирохито формально не отказался в этой речи ни от своего статуса потомка Аматэрасу, ни слова не сказал об отмене синтоистских ритуалов при дворе».

Очевидно, что отход от старых форм национальной самоидентификации требовал поиска новых смыслов. По этой причине принадлежность к «народу», в целом нейтральному и деполитизированному явлению послевоенной Японии, теоретиками рассматривалась в качестве средства, способного изменить идеологическую конструкцию японской нации.

Для того чтобы превратить «народ» в краеугольный камень японской национальной идентичности, потребовалось немало усилий. Перед интеллектуалами эпохи стояло несколько задач: создать новый портрет японцев, на этот раз уже с «человеческим лицом», и утвердить обновленную версию их происхождения.

Основными инструментами в решении данного вопроса стали различные научные дисциплины — археология, этнология, история, лингвистика, в рамках которых проводились академические и полуакадемические исследования.

Влияние и вес первых двух, археологии и этнологии, с ранних послевоенных лет значительно возросли, по сравнению с тем временем, когда их развитие тормозила необходимость признания мифологической истории Японии, изложенной в древних письменных хрониках VIII века, «Кодзики» и «Нихон сёки», а также божественного начала императорского дома и расовой исключительности японцев. Ученых, которые решались подвергнуть критике эти литературные памятники и пытались предложить альтернативный взгляд на национальную историю, нередко репрессировали, лишали возможности публиковать свои сочинения и читать лекции в университетах страны.

Один из таких громких случаев произошел с известным историком Цуда Сокити (1873–1961), которого не только изгнали из Университета Васэда и сняли с должности профессора в 1940 году за «неправильное» исследование древних источников и истории императорского рода, но и в 1942-м на три месяца отправили в тюрьму, признав его и издателя книг Цуда, Иванами Сигэо (1881–1946), виновными в нарушении 26-й статьи «Закона о печати».

Несмотря на широкий перечень привлеченных отраслей гуманитарного знания, интеллектуалы действовали в рамках единой линии и внутреннего запроса, возникшего на фоне всеобщего отчаяния и комплекса неполноценности в послевоенном японском обществе, — доказать и продемонстрировать, насколько уникально и длительно существование народа.

«Поскольку „народ“ стал позиционироваться как носитель высших смыслов, то только естественно, что ему хотелось знать про свою „родословную“. Ущербное настоящее провоцировало интерес к далекому прошлому. <…> С идеей божественного происхождения японцев было покончено — образовалась лакуна. Ее стали заполнять ученые мужи: они немедленно отреагировали на общественную потребность и стали один за другим выдвигать „рационалистические“ теории происхождения японского народа», — указывает Александр Мещеряков.

В этой связи мощным толчком в формулировании разнообразных, порой даже фантастических, гипотез о происхождении японцев стали недавние археологические открытия по типу обнаружения палеолитической стоянки Ивадзюку в 1949 году и этнологические исследования. С их помощью интеллектуалы стремились определить контуры новой японской идентичности.

Археологический дискурс

После войны в научном сообществе Японии долгое время господствовало убеждение, что прошлые и нынешние жители Японских островов в действительности представляют собой этнически однородную группу. В конце 1940-х годов такую точку зрения выдвинул профессор Токийского университета Хасэбэ Котондо (1882–1969), заявивший о том, что современная японская нация сформировалась в результате постепенной эволюции людей периода Дзёмон (13 тысяч лет до н. э. — III век до н. э.), причем не смешиваясь с другими народами. Излагая свои ранние мысли по поводу «этнической чистоты японцев», Хасэбэ — в условиях возросшего общественного интереса к археологическим и антропологическим исследованиям — получил признание.

Гипотеза ученого основывалась по большей части на анализе материала, собранного еще в 1920-х годах и состоящего из останков древних людей. Уже тогда Хасэбэ утверждал, что человек периода Дзёмон являлся прямым предком современного японца и что формирование японского народа было не результатом смешения племен, переселившихся с континента на территорию Японского архипелага в эпоху Яёй (III век до н. э. — III век н. э.), а итогом эволюции автохтонного населения, которое сложилось до этого.

Представление о японцах как однородном народе продвигалось и учеником Хасэбэ, Судзуки Хисаси (1912–2004), профессором и деканом факультета антропологии Токийского университета, посвятившим значительную часть своей научной жизни доказательству идеи гомогенности японской нации. Судзуки, занимаясь изучением и систематизацией человеческих останков, обнаруженных в руинах опустошенной войной Японии, пришел к выводу о существовании одного антропологического типа японцев, который, согласно ученому, сформировался еще в доисторические времена и существовал вплоть до наших дней. Он, как и его учитель, также отстаивал тезис о родстве современных жителей Японии с дзёмонцами.

В 1960–1970-е годы концепция Судзуки, представленная на Пятом конгрессе Международного союза антропологических и этнологических наук в Филадельфии в 1956-м, получила широкий отклик со стороны видных интеллектуалов. В числе тех, кто поддержал теорию ученого и выступил за идею «чистой японской расы», были политолог Маруяма Масао (1914–1996), историки Иноуэ Киёси (1913–2001) и Иэнага Сабуро (1913–2002), лингвист Оно Сусуму (1919–2008).

«Можно проследить, как мы, японцы, составляли одну и ту же расу и населяли одну и ту же землю, современную территорию Японского архипелага, с самых древних времен нашей истории. За это время случались смешения с другими народами. Но никогда не было смены расы в результате завоевания или крупномасштабного смешения. Японцы непрерывно развивали свое общество и цивилизацию от примитивного варварства до современной первоклассной цивилизации. Это является характерной чертой японской истории», — писал Иноуэ Киёси в своей работе «История Японии».

Вплоть до начала 1980-х годов идея о генетической преемственности японцев с людьми периода Дзёмон являлась официальной позицией Антропологического общества Японии. Во многом это отражало курс и влияние Хасэбэ и Судзуки, которые один за другим стояли во главе этой организации.

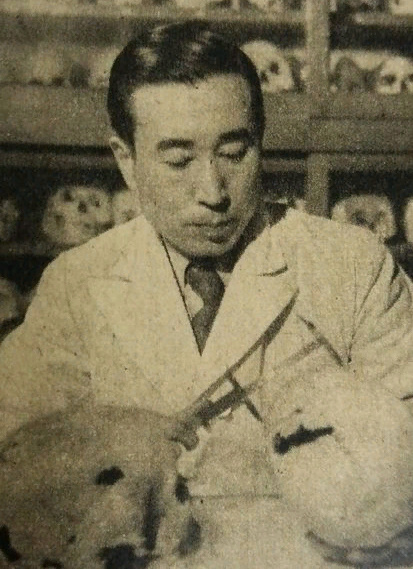

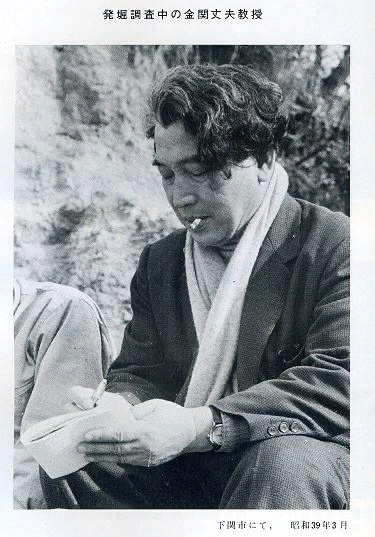

Однако уже при жизни самих ученых их концепции подверглись критике со стороны других японских исследователей. Одним из главных оппонентов, выступивших против автохтонной модели и изначальной однородности жителей Японского архипелага, был Канасэки Такэо (1897–1983), анатом и антрополог, бывший профессор Императорского университета Тайхоку (ныне — Национальный университет Тайваня), преподававший там с 1936 по 1949 год. Так, после принятого на Тайване правительством Гоминьдана «Закона о военном положении» (1949–1987) Канасэки пришлось вернуться обратно на родину, устроившись в Университет Кюсю.

Проведя раскопки в местечках Мицунагата (префектура Ямагути) и Доигахама (префектура Сага), в 1950-х годах Канасэки обнаружил большое количество останков людей периода Яёй. На основании анализа данных ученому удалось установить их тесную связь с аналогичными археологическими памятниками, найденными на Корейском полуострове, которые уже до этого были хорошо известны исследователю.

Находка Канасэки лишний раз подтверждала довоенный тезис о том, что японцы являлись смешанным народом и имели много общего с корейцами.

Его точка зрения основывалась на трех ключевых положениях. Первое: японский народ, по крайней мере в историческом районе Киото, где возникло японское государство, сформировался в результате смешения местного и пришлого населения. Второе: инородцы обладали физическими характеристиками (высокий рост, длинный череп), сходными с племенами, которые проживали на территории современной Южной Кореи. Третье: «расовое» смешение продолжалось в течение нескольких столетий, и даже сегодня черты древних выходцев с материка встречаются у жителей центральных и западных регионов Японии.

При этом, как отмечает профессор Института политических исследований Лиона (Франция) Арно Нант, концепция Канасэки имела такое же идеологическое измерение, что и автохтонная модель Судзуки, поддерживавшего этническую однородность японцев. Основываясь на знаниях, которые были получены в период колониального правления Японской империи, Канасэки и его сторонники отстаивали идею «расовой» близости между корейцами и японцами, известную с довоенного времени, и утверждали о смешанном происхождении японского народа. По сути, вместо научной полемики между Судзуки и Канасэки произошло столкновение двух разных и противостоящих друг другу концепций «японскости».

В контексте археологических исследований наибольшую популярность для обозначения «японского народа» приобрел термин «миндзоку» 民族, возникший в конце XIX века и описывавший японцев как этническую группу, члены которой разделяли представления об общем историческом происхождении, были связаны общей территорией проживания и имели отличительные культурные черты. В имперский период Японии теория «миндзоку» соперничала с другой концепцией — «кокумин», — где принадлежность к японской нации измерялась с точки зрения гражданства и определялась политическими институтами. В этом плане стремление рассматривать японскую идентичность сквозь призму «миндзоку» поощрялось и антропологическими исследованиями о японцах, наиболее важным из которых была работа Рут Бенедикт (1887–1948) «Хризантема и меч», известная среди сотрудников Штаба оккупационных сил.

Дискурс «миндзоку», считавшийся американцами деполитизированным способом обозначения японской «расы», воспринимался как политически безвредный и, по мнению оккупационных властей, не создавал какой-либо угрозы в период проведения демократических реформ в Японии (в отличие от милитаризма, приведшего, в чем были убеждены в администрации Дугласа Макартура (1880–1964), к развязыванию войны на Тихом океане и агрессии в отношении азиатских стран).

Кроме того, возрождению «миндзоку» в немалой степени способствовали структурные изменения. Ключевым событием стал распад Японской империи, ознаменовавший утрату колониальных владений и запустивший процесс превращения Японии из полиэтнического в моноэтническое государство. В этой связи корейцы и тайваньцы больше не считались «подданными» или гражданами Японии, что и поощряло чувство моноэтничности у жителей архипелага.

С этого момента Япония стала изображаться как изолированное, отдаленное и островное государство, в котором с незапамятных времен жил только один японский народ, сообщает профессор Университета Кэйо Огума Эйдзи.

Следствием этой риторики стало признание различных региональных и этнических сообществ Японии, таких, например, как айны, компактно проживающие на острове Хоккайдо, ассимилированными и приведенными в соответствие с «японскими» культурными стандартами. После войны теория об этнической однородности японского общества пришла к тому, что посчитала айнов полностью растворившимся и более не существующим народом в Японии. Такое мнение господствовало на протяжении нескольких десятилетий, и по этому поводу не раз высказывались как ученые, так и политические деятели.

Пожалуй, самое известное высказывание принадлежит бывшему премьер-министру Японии Накасонэ Ясухиро (1918–2019), который, выступая перед молодыми членами Либерально-Демократической партии (ЛДП) в 1986 году, заявил, что Япония, в отличие от США, где проживает множество различных этнических групп, считается полностью «гомогенным обществом». Это, в свою очередь, закономерно привело к возмущению айнских активистов, которые утверждали, что позиционирование Японии как моноэтнического государства дискриминирует их и другие меньшинства страны.

К 1990-м годам убеждение об однородности японской нации получило определенную поддержку со стороны политической элиты и открыто санкционировалось интеллектуальным сообществом Японии. Археология, предоставившая для этого солидную материальную основу, способствовала созданию новой национальной истории и вере в «расовое» единство Японии, которое, по задумке авторов этих концепций, существовало с доисторических времен вплоть до наших дней.

Этнологический дискурс

Деятельность этнологов была также встроена в процесс переосмысления японской национальной идентичности после войны. Если в довоенное время этнология представляла собой дисциплину, о существовании которой знал лишь узкий круг интеллектуалов, то после 1945 года наука заметно расширила свое влияние и стала востребованной в ситуации, с которой столкнулась поверженная Япония, нуждавшаяся не только в материальном, но и в духовном восстановлении.

«В первую очередь это связано с тем, — пишет Александр Мещеряков, — что прежние формы самоидентификации и прежде всего история оказались скомпрометированы. Учебники истории, заполненные примерами верноподданичества, больше не могли выполнять своего предназначения. Прежняя верность императору также переставала быть столь актуальной, как в прошлом. И здесь на выручку пришла этнология».

В этих условиях лидер тогдашних этнологов, Янагита Кунио (1875–1962), и его единомышленники, выступившие фактически создателями новой Японии, предложили такие подходы, которые, по мнению японоведа, «позволяли преодолеть общественный разброд, выражавшийся в разочаровании, чувстве унижения, потере идеалов единства».

Сам Янагита был известен идеей о мононациональности японцев и «южной теорией», которая развивала ранние мысли ученого по поводу Окинавы как прародины современных жителей Японского архипелага и близости между японской и окинавской культурами, с одной стороны, и бытовавшие представления о Японии как «островной стране» («симагуни») — с другой.

Притом что «южная теория» Янагита была лишена каких-либо археологических и документальных подтверждений, для послевоенной эпохи она имела ясный политический подтекст. Поскольку после войны и окончания оккупации Японии Окинава находилась под американским управлением, обоснование кровного родства и общего корня с обитателями островов Рюкю имело важное значение в деятельности Янагита, что интересно, побывавшего там всего один раз — в 1921 году — в качестве корреспондента газеты «Асахи симбун».

Ученый, рассуждая о разделенном японском народе, настаивал на исправлении данной ситуации, что впоследствии и было достигнуто, но уже после смерти Янагита. 15 мая 1972 года управление над территорией 47-й префектуры перешло обратно к японскому правительству от США.

Антрополог Накамура Тэцу считал концепцию Янагита литературой и даже в какой-то степени личным мифом, поскольку никаких зримых, прежде всего археологических, доказательств, подтверждающих родственность между японцами и окинавцами, обнаружено не было. С подобной оценкой соглашался и Исида Эйитиро (1903–1968), по мнению которого чрезмерное подчеркивание общего происхождения между Окинавой и Японией приводило либо к упущению, либо к неверному истолкованию этнической природы рюкюсцев и неяпонских аспектов окинавской культуры.

«Теория Янагита основана не столько на научных данных, сколько на поэтическом воображении, но именно оно и произвело на японцев такое впечатление. И не только идеями, но и художественностью», — заключает Александр Мещеряков.

Независимо от того, что утверждения Янагита нередко шли вразрез с научными данными, а его работы были встречены критикой со стороны академического сообщества, вклад ученого в переосмысление национальной идентичности японцев остается одним из самых весомых.

Другой этнолог эпохи, Вакамори Таро (1915–1977), в прошлом известный своими проимпериалистическими взглядами, считал, например, что настоящий урок, который необходимо извлечь из войны, состоял в том, что государству никогда не следует доверять управление идентичностью народа. На этом основании ученый критиковал западных наблюдателей за неспособность понять существенную разницу между «подлинной» (этнической) и «фальшивой» (национальной) культурами Японии. Последнюю, согласно Вакамори, в довоенное и военное время власть поддерживала с помощью идеологии государственного синтоизма.

Открытие ученого, указывающее на то, что настоящим агрессором в войне оказалось государство и что этническая идентичность являлась единственной надеждой на установление мира, привело к значительным интеллектуальным сдвигам, а не к простому изменению взглядов на историю и имперское прошлое Японии, считает профессор Джорджтаунского университета (США) Кевин Доак. Достаточно хотя бы того, что теоретические разработки Вакамори успешно объединились с социологией виктимизации Наканэ Тиэ (1926–2021) для определения японцев в качестве жертвы собственного государства. При этом уже в период оккупации сами власти США поддерживали тезис о японцах как жертвах милитаристского режима, по всей видимости, с той лишь целью, чтобы ослабить враждебность населения и повысить степень управляемости страной в это время.

Сегодня понятие «жертва», как уточняет доцент Университета Васэда Ярослав Шулатов, в общественно-политическом дискурсе Японии представляет собой скорее трафарет или форму, наполнение которой во многом зависит от убеждений: для сторонников левых взглядов это действия японской армии против собственного народа, для ревизионистов — несправедливый «суд победителей», то есть Международный военный трибунал для Дальнего Востока, более известный как Токийский процесс, а для кого-то из японцев — просто тяготы войны.

В дополнение к этому одним из факторов, обусловивших развитие этнологии и повышенный интерес к интерпретации японской нации с точки зрения понятия «миндзоку» в послевоенные годы, явился утвердившийся взгляд на причины войны и вступления в нее Японии в Штабе оккупационных сил. Поскольку, по оценке администрации Макартура, война была вызвана милитаризмом, организованным сверху вниз, а не социальными теориями, представленными снизу вверх, это позволило продолжить и даже усилить дискурс этничности, который в глазах американцев носил тогда преимущественно культурный характер. В этом смысле этническая принадлежность стала законной — даже необходимой — формой национальной идентичности новой Японии.

Занимаясь созданием послевоенного нарратива о японской нации, интеллектуалы предпринимали многочисленные попытки утвердить различные концепции о японцах. В свете смены парадигм и отказа от довоенных установок был задан тренд на трансформацию образа Японии, изменение внутреннего и международного имиджа страны. Послевоенные «научные открытия», пытавшиеся установить кровнородственные и генетические связи современных японцев с их далекими предками, формировали представление об однородном и уникальном характере японского общества. Пришедшее за этим убеждение, что уже в период Дзёмон единая культура распространилась по всей Японии и что выходцы с континента быстро и легко поглощались автохтонным населением архипелага, с одной стороны, завоевало умы широкой научной аудитории и было представлено в работах некоторых мыслителей, а с другой — предоставляло солидную историческую основу для политического единства страны. То, что наблюдалось в археологии и этнологии, было свойственно и другим дисциплинам, которые участвовали в переизобретении «японцев» и их «исконных традиций».