«Это круто — делать вместе что-то странное и никому не нужное». Художник Антон Рева — о поэзии глитчей и соавторстве с братом-подростком

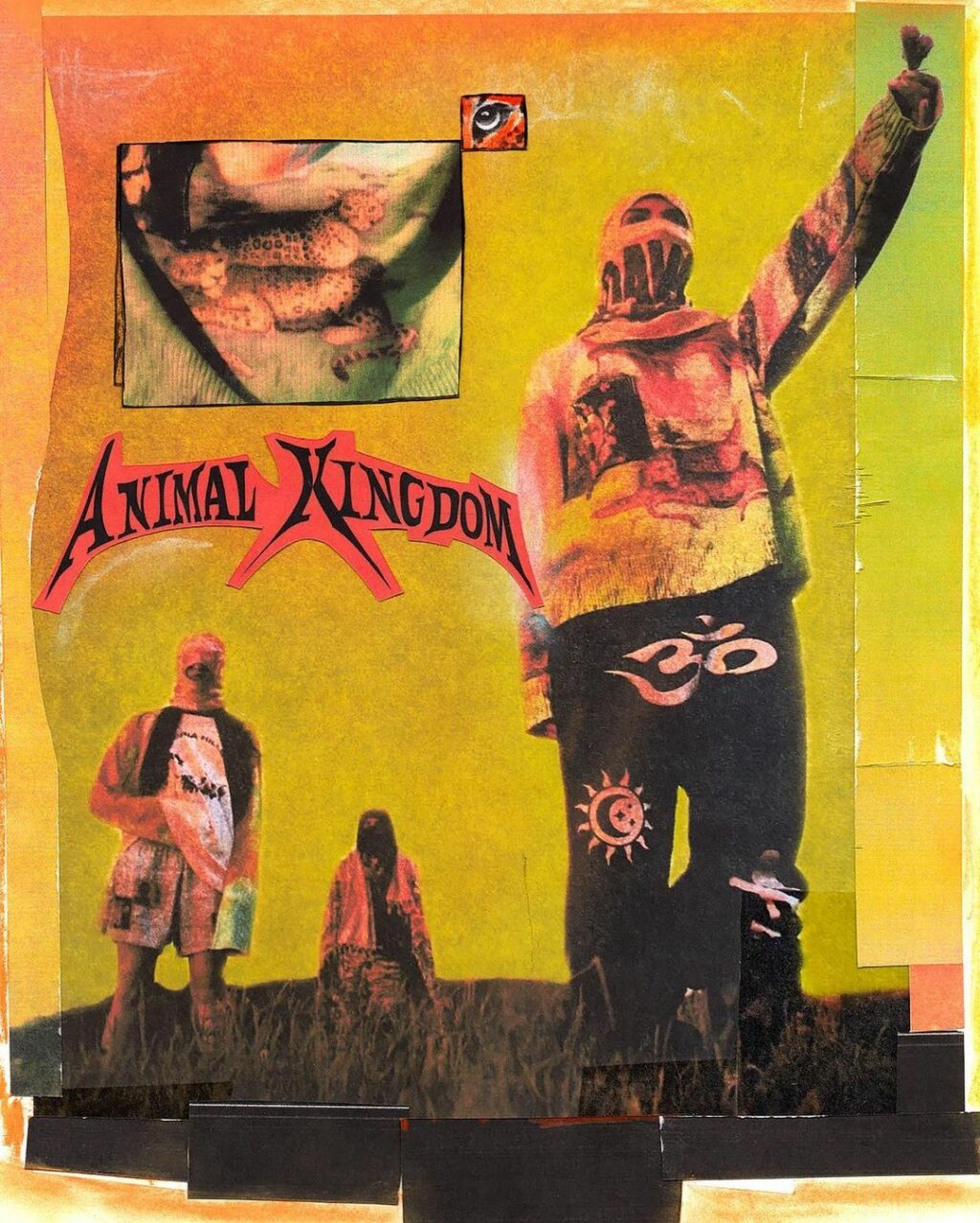

Визуальные художники Антон и Никита Рева в своих работах соединяют с графикой реальные снимки и создают аналоговые «глитчи» за счет контакта с водой и светом, пересъемки экрана и других экспериментальными техник. За несколько лет активной работы братья успели посотрудничать с десятками брендов и медиа, а также сделать обложки к альбомам Фейса, SALUKI, OFFMi, Мальбэка и Сюзанны. Авторы студии koshta поговорили с Антоном Ревой об удаленных фотосессиях, чувственности дадаистов и магии дефектов внутри дефектов.

— Во время локдауна фотосеты людей, находящихся на мониторах компьютеров, стали, по сути, единственной возможностью для фотографов заниматься своей профессией. Но ты работал в этой технике еще в 2016 году. Замечаешь какую-то разницу в эстетике фотографии с экрана тогда и сейчас?

Я начал снимать так в 2014 или 2015 году, когда у меня пропала возможность с некоторыми знакомыми (в основном это были художники) находиться в одном городе и генерировать проекты, картинки, образы, концептуальные вещи. Мы каждый день созванивались в скайпе, потом началась длинная серия контактов с незнакомцами — сто с лишним съемок за месяц, перед которыми я писал людям с инициативой отснять их личное пространство в динамике.

Тогда особенный интерес для меня состоял в том, что модель — человек, с которым я связываюсь, — является в какой-то степени моим соавтором, потому что отвечает, например, за угол съемки. Я мог согласовать скетчи кадров, попросить подвинуть камеру на миллиметр, но угол съемки, композиция строилась исходя из того, как человек воспринимал свое личное пространство.

Мне нравилось то, как люди загорались и пытались найти в своей квартире или на родительской даче что-то особенное. Я просил искать интересные объекты, нарядные костюмы — и это такой заряженный поток энтузиазма открывает в человеке! Дает стать ему сокреатором твоей картинки.

По поводу разницы между тогда и сейчас. В 2015 году качество [связи] было хуже, повсюду возникали битые пиксели. Например, знакомый звонил из больницы — мы записывали, как врачи делают ему укол, как он ходит на процедуры. Он лежал в селе под Самарой, и качество интернета там было ужасным: я видел все какими-то отвратительными диджитальными глитчевыми формами, живой абстракцией, из которой проявлялись черты лица, руки-ноги, меня это поражало.

Были эксперименты, когда мы искажали эффект камеры посредством скотча, слюны поверх экрана, каких-то касаний и прочего. Мне нравилось, что с маленькой ячейкой камеры можно взаимодействовать, что это дает дополнительные искажения.

В 2015 году я рассматривал эту тему более концептуально, хотел подвести ее к формату инсталляции в смешанных техниках.

Мне нравилась идея того, что ты можешь находиться в одном пространстве, совмещая в нем два других с помощью коллажирования.

Например, берешь контемпорари-танцовщицу из Лондона, договариваешься с ней о связке с другим героем, прорабатываешь стайлинг. Потом звонишь из фотостудии в Москве по скайпу, выводишь девушку на стену через проектор, и она в real-time исполняет свой перформанс. Затем дополняешь ее вторым человеком — допустим, это акробат из Санкт-Петербурга. Звонишь ему, выводишь его проекцию на стену, выставляешь непрозрачность 70% и соединяешь их. Такие две реальные истории я могу настроить на третьего человека, который находится у меня в студии, и получить интересную динамику, материю соединения диджитальных слоев, визуальный опыт.

Еще одна тема, которую я делал в 2015 году — брал мини-интервью у знакомого: позвонил ему сразу на три устройства, которые снимали с трех точек: айпад стоял посередине, чтобы я видел его лицо, айфон — сбоку и справа, а над ним была еще какая-то камера. Так я сделал коллаж с трех камер. Тогда я не относился к этому как к простой возможности коммуницировать с моделью, для меня это было что-то вроде совместного творчества.

В 2020-м волна онлайн видео- и фотопроектов прошла в апреле и мае, сейчас я ничего такого не вижу. Во время пандемии журналы обращались ко мне с инициативами сделать дистанционную съемку, но до реализации так и не дошло, потому что я хотел чего-то масштабного, с большим количеством людей и пространств.

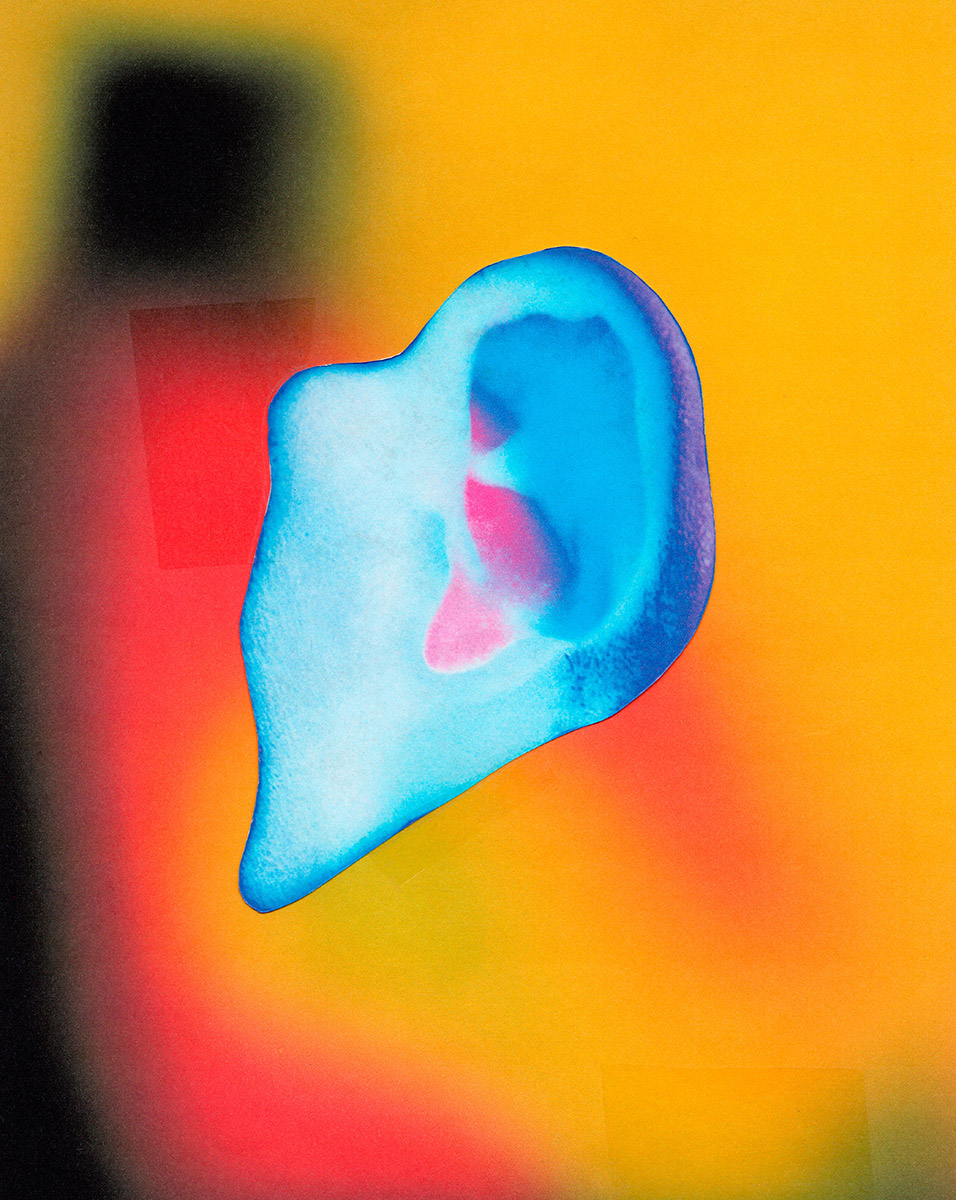

— Откуда у тебя интерес к эстетике глитчей, ошибкам реальности, багам визуальности?

— Лет в 16 я сильно повис на контексте мирового искусства — зачитывался книгами про дадаизм, засматривался деструктивными коллажами, все это было в хаотическом потоке. Еще я любил интернет и постоянно вел блокноты.

Про каждую картинку я должен был себе объяснить, почему я ее сохранил. Задача была — чтобы в голову не поступала информация, которую я не понимаю. Если я смотрел фильм, то выписывал оттуда цитаты, читал интервью с режиссером. Задача — из каждого действия извлечь пользу.

Это все сошлось в поэзии. Мне кажется, глитч — это сложный поэтический образ.

Помню, что все мои статусы ВКонтакте были строчками из стихотворений. Например из Маяковского: «В дом уйду. Прилипну к обоям». Мне это казалось совершенно невероятным, потому что прилипнуть к обоям можно только с обратной стороны. Проникнуть в эту внутреннюю кожуру комнаты.

Или например у Пастернака: «По вокзалам дышал и зажегся». Меня это поражало, так ведь невозможно говорить — это невозможная фраза, настолько сложная, настолько бьющая, она не дает прямого нарратива, она визуальная. Из каждого стихотворения, которое находил, я доставал такие вещи. Очень любил Федерико Гарсиа Лорку — из него доставал сложные идеи и образы, что-то вроде: «У ночи четыре луны, / А дерево — только одно, / И тень у него одна».

Ты ловишь чувства, но не ловишь прямой сути. Примерно такое испытываешь, когда вечером или ночью общаешься с близким человеком, и у тебя происходит что-то особенное внутри, а ты не можешь пересказать эти чувства, объяснить их. Я очень люблю и ценю то, что я живу, существую, вообще могу испытывать что-либо.

Каждая картинка сохраняет момент контакта с жизнью, с миром, который невозможно объяснить. Глитч тоже невозможно объяснить. Я не контролирую глитч, но хочу его контролировать, хочу в нем разобраться. Я хочу его превратить в некий свой инструмент, который я могу модерировать, преображать.

— То, как ты обволакиваешь светом героя, выводишь его глитчами из мира, в котором он существует — в этом есть странное измерение религиозности.

— Мне не кажется, что оно есть. Скорее есть мое визуальное пространство и то визуальное пространство, которое брат дополняет своим четырнадцатилетием.

Когда тебе четырнадцать, у тебя по-другому движется рука, по-другому движется голова. Это тот самый глитч, только возрастной, глитч неопытности, и он прекрасен. Возрастной глитч — это некий наив, когда рука нестабильна, мысль нестабильна. У меня она достаточно стабильная, и я ее постоянно разрушаю.

Многие абстрактные художники для того, чтобы начать писать картину с сюжетом и продуманными образами, сначала забивают холст абстрактной информацией — какие-то мазки, кривые линии — чтобы было от чего отталкиваться, от чего начинать оперировать пространством. Когда у тебя не забита голова, этот дефект возникает сам по себе, и работа движется в чистом образе.

Когда случайно съезжает рука, съезжает мысль в голове, и из этого происходит что-то, для меня это — визуальное чудо. Когда я привлекаю в проект брата, мне очень интересно, где он ошибется и что сделает не так.

Мне кажется, что у визуального мира есть своя философия, структура и энергия. Это организм — сложносочиненный, многослойный. Но все-таки не могу сказать, что [в моих работах] есть что-то еще в контексте религии и религиозности.

— Как началось ваше творческое взаимодействие с Никитой?

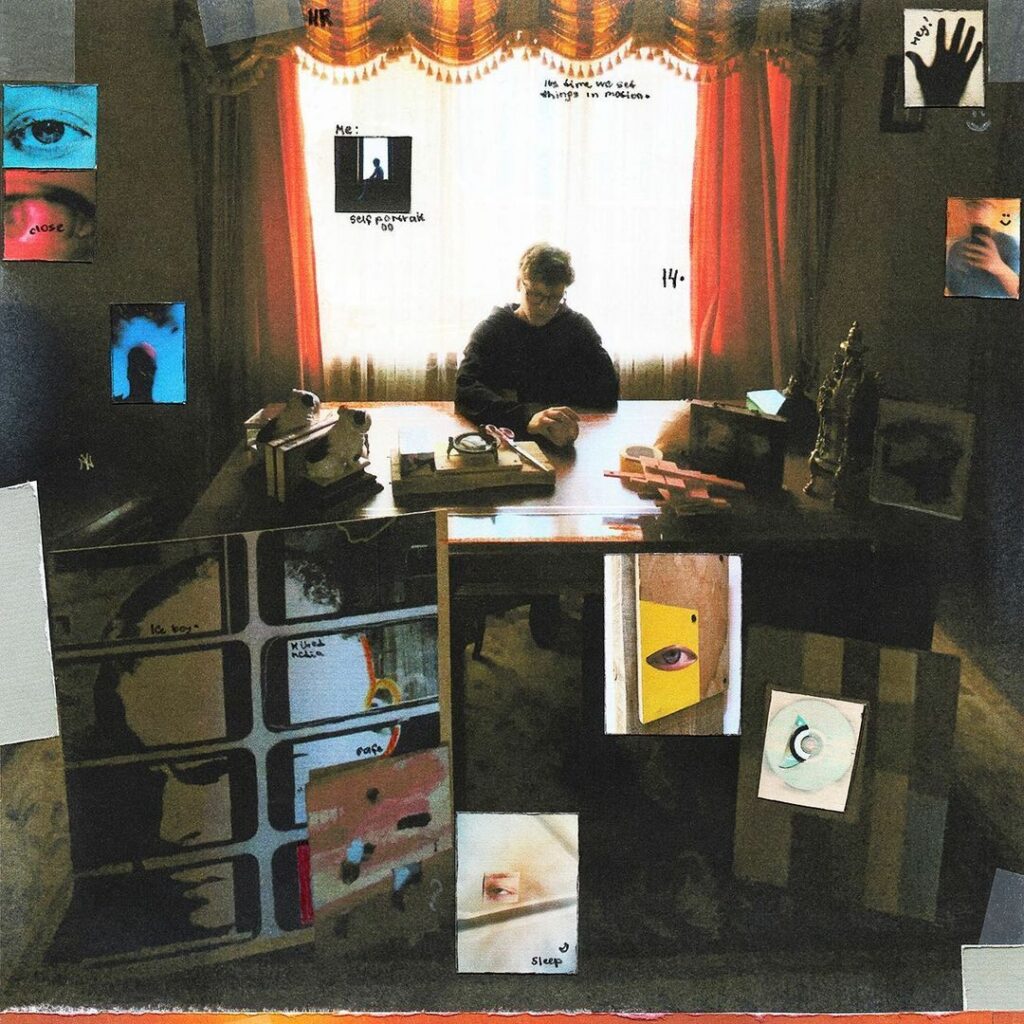

— Мы жили в одном доме, и я работал, как сумасшедший, над тем, чего не понимали ни друзья, ни родители, никто. Я сидел на полу и постоянно печатал — тысячи листов бумаги, собирал, разбирал их. Мне было около восемнадцати — подвешенный период, когда ты должен решиться насчет университета.

Я отучился год в Англии, а потом жизнь немного перевернулась, я вернулся в Ставрополь — и просто сел на пол. Брат все время видел меня сидящим — я был странным образом в доме.

Помню, что первые картинки, которые он попробовал сделать, возникли из нашей тяги к общению друг с другом. Я показал ему какие-то популярные референсы, что-то типа «Танца» Матисса, три-четыре картины, дал нарезки фрагментов бумаги и сказал: можешь из этого попробовать собрать эти картины?

Когда тебе десять лет, ты задачу от старшего брата понимаешь дословно. Тебе нужно сделать что-то максимально похожее, а у тебя нет ни одного инструмента, чтобы добиться этого подобия, но ты пытаешься, и этот формат старания приводит тебя к нереальной абстракции. У Никиты не было скилла рисования, он пытался дойти до этих линий, но у него не получалось; не было опыта коллажей, но он старался — и возникала какая-то чудесная картинка, которую я сделать вообще никак не смог бы.

Я ему давал бумагу, и мы вместе проводили время. Это история медитативная и долгая. Обычно я работал по 8-10 часов: вот я сажусь на пол, и у меня все отекает, немеет спина, ощущения в голове действительно меняются. Я думаю, что для Никиты это было что-то на уровне игры, но я выглядел серьезно со стороны, и это его вдохновляло.

Это круто — делать вместе что-то странное и никому не нужное.

Годами я делал тысячи картинок, и ничего в жизни, кроме этого, не происходило. Я смотрел на то, что создавал сам, потом смотрел на картинки, которые делали Канье Уэст или ASAP Rocky, и понимал, что примерно в этой же тусовке нахожусь — только я в Ставрополе и сижу на полу.

У меня было стопроцентное ощущение, что мы где-то близко находимся со всеми этими людьми, и если нас правильно представить друг другу, то мы можем даже что-нибудь сделать вместе.

Потом я переехал в Москву, и началось мясо. Я понял, что у меня всего две руки, а картинок, которые надо генерить — миллион. И предложил Никите начать более внимательно к творчеству относиться, попробовать делать как я, то есть работать над проектами с мудбордами, референсами. Все это было на грани эксперимента, я подумал — как интересно будет взять и поставить тринадцатилетнего молодого человека в те условия, в которых я нахожусь. В итоге это дало результаты, которых я не смог бы добиться самостоятельно.

— Что в картинках Никиты ты бы не смог повторить и почему?

— Уникальность Никиты — в его мягкости, чувственности, тактильности. Это мягкость, которой у меня нет. Здесь очевидная разница: даже если образ деструктивный, даже если в нем есть что-то пугающее — все равно он станет чем-то мягким, нежно оформленным.

— Это связано с разницей ваших характеров?

— Да, она кардинальная. Было бы странно, если бы у него получались такие же острые истории, как у меня.

Мало из художников кто начинает так рано, как он. Я думаю, у него общее количество картинок уже перевалило за тысячу, у меня сейчас — 15-20 тысяч. Когда работаешь много, ты добавляешь материал. Твоя задача — пройти все этапы, а этапов бесконечность.

В свои 23 года я могу фантазировать на тему того, что хочу снять кино, поставить спектакль, записать музыкальный альбом, спродюсировать артиста, которому я буду вести визуальную айдентику.

Мне вообще все интересно — если придет задача упаковку мыла задизайнить или придумать новые ножницы, я захочу это сделать. Это тот самый глитч, которым я должен обладать. Глитч — это то, чего я не могу.

Наверное, еще на меня повлияло то, что в биографиях художников я всегда пытался найти что-то максимально убийственное — какую-то убийственную историю, очень нежную — например когда дадаисты читали стихотворения под дождем у фонаря… Когда я делаю картинки, то нахожусь в чем-то буйном, ярком. Как будто бы ничего не происходит — я стою в тапочках, шортах, футболке и горбачусь за столом — но во мне звенит такая штука, я путешествую по мирам мыслей, чувств, эмоций, странных ощущений… И мне кажется, что Никите это тоже в какой-то степени передается.

Сейчас я на карантине сидел дома в Ставрополе, и мы вместе резали и клеили. Был такой приятный вайб: мы включали радио NTS, крутые плейлисты с очень свежим граймом и афробитом. Не хватало только пальм или воды.

— Ты часто упоминаешь художников прошлого. Есть ли в истории мирового искусства художник, который наиболее сильно с тобой резонирует? И как думаешь, с кем сильнее всего резонирует Никита? В плане техники мне вспоминается, например, Нам Джун Пайк.

— Сначала про Никиту — к счастью, у него нет явных впечатлений от художников на данный момент, что меня даже в какой-то степени радует, потому что мы много смотрели вместе. И естественно, он сидит в инстаграме, а там сейчас сесть все.

Мне кажется, в 14 лет не надо ни во что особо вникать. Я думаю, он больше сейчас вдохновляется современными пацанами из Лондона, из L.A., которые делают яркие вещи, интересные заходы в текстуры, формы и прочее.

Я тоже не могу себя на сто процентов с кем-то соотнести. Технически как бы да, Нам Джун Пайк, но я узнал его слишком поздно, позже, чем начал чем-либо заниматься. С 16 до 20 лет я хотел набить татуировку с именем Курт Швиттерс — это художник-коллажист, который был близок к тусовке немецких дадаистов.

Я читал книгу Ханса Рихтера про дада, и там была история про Курта: он ехал со своим другом, художником Максом Эрнстом, в какой-то город в Германии. И они ночью вышли на перрон станции, чтобы спросить, та ли это станция, куда им было надо. И пока его друг отбежал задать этот вопрос местным, Швиттерс достал два чемодана, в которых у него лежали только нарезки из бумаги, и развесил их на своей жене. Он попросил жену расставить руки, повесил на нее все это, достал какой-то там коллаж №209 — и решил, что надо в нижний правый угол добавить серый или желтый элемент. Мне очень нравилось в нем эта чувственность невероятная.

Еще Курт всю жизнь хотел познакомиться с одним из самых радикальных на тот момент дадаистов — самых грубых по технике, по выборе темы, — которого звали Георг Гросс. И он постоянно просил Макса Эрнста его представить. И вот вот однажды Эрнст пригласил Швиттерса пойти с ним и познакомиться с Георгом. Они подходят к дому, заходят в подъезд, поднимаются на четвертый этаж, Курт стучит в дверь. Стучит, стучит, стучит, и в какой-то момент дверь приоткрывается.

Швиттерс говорит: «Здравствуйте! Я Курт Швиттерс! А вы Георг Гросс?». Тот отвечает «нет» и захлопывает дверь. Друзья выходят из дома, и тут Курт говорит: я сейчас вернусь, мне надо еще кое-что сказать. Он поднимается обратно и снова стучит, Гросс так же медленно открывает, и Курт Швиттерс говорит: «Знаете, а я не Курт Швиттерс», — и уходит.

Вот эти его тонкости характера и вообще восприятия жизни мне всегда очень нравились.

Или например, тот факт, что он все свои политизированные радикальные работы размещал на улицах и подписывал свой адрес, чтобы люди могли прийти и спросить с него за его взгляды. Мне нравилась эта открытость, честность, какая-то нотка безумия, мне по духу близок этот человек. У него очень сентиментальные работы. У меня в какой-то степени по такой же схеме в жизни все происходит. Я иду, вижу какой-то невероятный луч света, вдохновляюсь этим цветом, соединением, формой, несу это в голове, прихожу домой и начинаю выражать в картинках.

— Такое ощущение, что тебя влечет мягкость, сентиментальность и нежность.

— Да, определенно так.

— Возвращаясь к техникам. Никита удивлял тебя подходом к технике, технологии работы?

— Многократно. Некоторые вещи, которые он делал, я не могу повторить. Вообще самая сложная штука — это понять, как диджитал реагирует, [вступая в контакт] с физическим. Как цифровое откладывается в аналог — через одну, две стадии печати. Каждый слой сшивания цифровой информации — это важно; происходит дробление текстуры, к которому глаз тянется, глазу мягко от этой текстуры, он получает удовольствие, но при этом ты не понимаешь, что это за тип удовольствия такой.

Что же до техники, то Никита очень хорошо прочувствовал воду, то, как бумага взаимодействует с водой. Гораздо лучше меня, потому что уделил этому больше времени. [Тут все зависит от того], какой цифровой свет ты задаешь и как ты работаешь с водой. Иногда он производит манипуляции в несколько стадий. Он недавно сделал коллаборацию с одним американским фотографом, основная часть проекта состояла из махинаций с водой, и все работы вышли прямо картинными, винтажными. Через эти изображения проявилось время.

Еще его особенность — его цвет. У него цвет сильно другой, скажем, если я люблю сочетания 3 и 4, то он любит сочетания 1 и 2, и они у него порой очень удачные. Иногда он вырезает картинку и срезает кусочек головы. Мне сложно было бы так сделать, но мне это очень нравится. Создавая дефект, я не могу себе позволить еще один внутренний дефект внутри него, а он может. Еще интересное насчет техники — он закидывал картинки в коробки из-под обуви, делал из них рамки. Лежит коробка, а в ней — глазик.

— Скажи, есть ли какое-то принципиальное отличие в работе над статичным изображением и над движущемся? Что для тебя значит взаимодействие с подвижным изображением?

— Работа с подвижным изображением — это та работа, в которой у меня не так много скиллов, и это ужасно раздражает. Тут нужно больше денег и больше людей, чтобы реализовать то, чего хочется — и первая мысль, которая приходит на ум, когда я думаю о видео: «Я еще ни разу не сделал то, что хотел». Что-то я уже прощупал, потрогал, разобрался, сделал достаточно много видеопроектов, но я совершенно не удовлетворен вообще ничем, и просто жду своего момента. Жду часа, когда увижу: я все понял — и теперь это понимание пора как-то воплотить.