«Журнал про кино нужно верстать как маленький фильм».

Почему серые 1990-е сегодня становятся модными и цветными? Как превратить толстый журнал в арт-объект и сделать его модным для зумеров, не порвав с эстетикой русского авангарда? Можно ли присваивать голоса других, если они не могут говорить сами за себя? Кинокритик и бывший редакционный директор журнала «Сеанс» Константин Шавловский поговорил с дизайнером Ариной Журавлевой о том, как она научила зумеров читать толстый журнал, а аутистов — зарабатывать на мерче.

— Ты сейчас работаешь над пятитомником Любови Аркус «Кино и контекст. От Горбачева до Путина», и тебе приходится иметь дело с визуальным материалом 80-х и 90-х. Как тебе кажется, как вообще поменялся за это время дизайн русской жизни?

— Вообще, визуально 90-е — это, конечно, боль. Всё, что мы сейчас так любим, если сделать шаг назад от этой любви и нашей ностальгии, выглядит, по правде сказать, максимально ужасно. Но поскольку за этим ужасом стоит детство моего поколения, то весь этот вырвиглаз-дизайн переплавляется в нашем сознании в символы и знаки времени, становится чем-то родным и значимым. То же самое произошло не так давно с советскими восьмидесятыми и уже вовсю происходит с нулевыми.

— А что ты имеешь в виду, когда говоришь «ужас»?

— Вот все эти шапки, лосины, шрифты, фотографии с красными глазами в подъездах, грязь, нищета. То, из чего сейчас родилась буквально на наших глазах эстетика lo-fi. У меня вообще есть ощущение, что само это время не породило никакой своей эстетики — она родилась из нашей сегодняшней рецепции. Из оглядки и переосмысления того хаоса, в котором мы выросли. Эстетика 90-х, которую мы видим сегодня, — это лакировка того ужаса, в котором мы жили. И мы ее так любим, наверное, за то, что выжили. Но если вернуться к тому, как я с ней работаю, то мне кажется, что я вообще, как человек и как дизайнер, появилась из желания отстроиться от этой визуальности. Мне с детства хотелось от нее отделиться. Когда я училась в школе, я покупала себе одежду в секондах и перешивала ее или перекрашивала, потому что мне не хотелось выглядеть как мои сверстники.

— То есть ты ненавидела это всё, когда росла?

— Да, ненавидела.

— А сейчас, работая с этим временем, ты ему мстишь? Или это оно тебя догнало?

— Сейчас я пытаюсь его полюбить. Я понимаю, что сопротивляться больше нечему — оно просто исчезло. Тот же предметный мир 90-х оказался куда менее жизнеспособным, чем позднесоветский быт. Пейджер можно найти только на «Авито» у какого-нибудь сумасшедшего человека. А сетчатые авоськи — это модно, и в баре «Синичка» на Петроградке сегодня живет чайный гриб Гриша.

— Ты хочешь сказать, что 90-е исчезли?

— Да. Остался архив, а ненавидеть архив — это как-то глупо, да? Но, работая над пятитомником Любы, я всматриваюсь в эти изображения и в эту жизнь и пытаюсь всё это сама для себя переоценить. Найти какие-то вещи, которые я пропустила из-за своей ненависти. Например, Валерия Леонтьева или Бориса Моисеева, да и вообще всю поп-сцену 90-х. Она же была выдающаяся, гениальная совершенно.

— Если возвращаться к вопросу о том, как поменялся дизайн русской жизни, — получается, это перемена от свободы к несвободе?

— Со свободой не каждый умеет обращаться. В 90-е появилось разнообразие, но знания о том, что с этим разнообразием делать, еще ни у кого не было.

В газете «Правда», например, был один шрифт, и это всех устраивало. А в 90-х оказалось, что в одном издании шрифтов может быть 28 — и сущности стали множиться без необходимости, причем в геометрической прогрессии.

Потом люди стали изучать образцы преимущественно западного дизайна, и время немного всё скорректировало. Стало понятно, что не обязательно использовать все 28 шрифтов для того, чтобы впечатлить читателя. Но, справедливости ради, дизайн 90-х был не так уж прост. Газета «СПИД-инфо», например, переворачивала некоторые тексты, и это было большое открытие, я ждала этих перевертышей с замиранием сердца. Тот же «Птюч» выглядел просто божественно. Сейчас я на него смотрю и думаю: вау! Это очень смело и круто, сейчас так не делает никто. Это энергия освобождения, которая нашла свое выражение и выход в дизайне.

— А потом появился журнал «Афиша». Это вот что, с твоей точки зрения?

— Я плохо помню раннюю «Афишу», никогда не была ее читателем. Но понимаю, что «Афиша», ориентируясь на западные журналы, на наших глазах сформировала эстетические представления целого поколения в России, которое мы называем хипстерами. То есть они как раз занялись причесыванием, как ты говоришь, «русской жизни», пересобрали эту хтонь во что-то милое и визуально приемлемое. Вообще, в России нулевых дизайн был серой зоной, книжки многие верстали в «Ворде» и использовали фотографии с мыльницы. Обычная практика, когда в типографии тебе прямо на месте предлагали сделать дизайн чего угодно в стилистике дагестанского крематория.

— За пределами Петербурга и Москвы fanсy-места стали появляться массово, наверное, только в конце 2010-х.

— Сейчас я на себе вижу, как меняется отношение к дизайну и фигуре дизайнера. Еще лет десять назад каждый заказчик знал лучше дизайнера, как надо сделать ту или иную вещь, вывеску или логотип. Обожаю этот жанр: хотим, чтоб было ярко, но не прям вызывающе, современно и молодежно, но чтоб понравилось людям всех возрастов, консервативно, но необычно, шрифтов побольше и т. д. И почти в любом провинциальном российском городе сегодня всё это можно увидеть, проехав по центральной улице. Там написана история российского дизайна, там сохранились все эти слои: начала 90-х, конца 90-х, нулевых, десятых. Если повезет, то и осколки советского в тебя долетят.

— Ты смотрела «Слово пацана»?

— Конечно. Даже слитые серии посмотрела и сравнила с финальными.

— Вот можно найти фотографии Казани 80-х и начала 90-х, и видно, что это вообще-то серый город. Как и Петербург: можно посмотреть «Улицы разбитых фонарей» и увидеть, как всё было на самом деле. А теперь посмотрим на картинку «Слова пацана» — яркая, цветная, нарядная. Почему так поменялся визуальный образ времени?

— Потому что это не хроника, а уже ее переосмысление. А в процессе пересборки тебе хочется приукрасить и умножить всё, что было хорошего, в несколько раз. В «Слове пацана» красивое изображение, потому что документальная правда там меняется на художественную.

— В пятитомнике «Кино и контекст» ты работаешь с временем так же?

— Похожим образом. Я тоже стараюсь убрать весь мусор и оставить только самое пронзительное. Экспериментальные фотографии на длинной выдержке Алексея Титаренко, образы умерших предметов — компакт-диски, кассеты, дискеты, видеомагнитофоны. А еще магия: группа «На-На», мисс СССР, банки Алана Чумака и капитал-шоу «Поле чудес».

— Я правильно понимаю, что твоя оглядка на 90-е — это оглядка не на то время, в котором ты жила и которое ненавидела, а на то время, в котором бы ты хотела жить сейчас? То есть ты создаешь поверх документального материала свой, воображаемый документ?

— Можно сказать и так. Потому что если бы я делала книгу о том, как мы все жили на самом деле, то это было бы очень грустно и некрасиво. У меня есть фотография, например, где мы с сестрой держим бутылки из-под «Фанты», которые нашли на помойке, потому что нам хотелось выглядеть классно. Ты выбираешь образы, в которых есть свое очарование и которые являются приметами времени, и усиливаешь их, избавляясь от всего, что на самом деле составляло большую часть жизни. Чтобы пересобрать этот визуальный образ во что-то, что хотелось бы купить, как минимум читателю в магазине.

— Когда в 1990-м вышел первый номер журнала «Сеанс», тебе был один год. И в предисловии к первому номеру Люба Аркус и Миша Трофименков написали: «Мы дети „Кайе дю синема“ и внуки русского авангарда». Поменялась ли генеалогия у «Сеанса» за эти годы? Или у него всё тот же набор родственников?

— Мне кажется, родственники вообще-то не меняются, если это не индийское кино. Я думаю, это очень точно сформулировано. Перекрестки русского авангарда и зарубежного кино, «новой волны» 1960-х были и остаются важными точками отсчета. И потом, имелся же в виду, как мне кажется, не сам журнал «Кайе», а некий образ или мечта о синефильском журнале. В общем, в этом смысле мы сейчас в той же точке, что и Аркус с Трофименковым в 1990 году.

— То, что «Сеанс» родом из 90-х, влияет на него визуально?

— Мне кажется, когда Люба Аркус вместе с Ирой Тархановой придумывали первые номера «Сеанса», они отстраивалась от времени. Я не знаю, например, стал бы «Сеанс» черно-белым, не появись он в эпоху, когда всё вокруг стало бессмысленно цветным и ярким. Первые номера журнала делались наперекор времени, но в этом «наперекор» тоже отражается дух времени. Но поскольку «Сеанс» всегда был связан с современностью, мы ведь очень много пишем про новые фильмы, то естественным образом эта связь с 90-ми разорвалась. Было бы странно искусственно ее поддерживать. А в пятитомнике «Кино и контекст», конечно, она есть.

— Ты десять лет работаешь в «Сеансе», и со стороны кажется, что тебе удалось сделать старомодное модным, превратить толстый журнал для бумеров в журнал для зумеров. И я вижу периодически в сториз, как изданиями «Сеанса» оформляют переговорки в офисах.

— Да, я тоже это вижу. Но всё-таки надеюсь, что наши журналы читают, а не просто покупают и ставят на полку для красоты. Моя задача — сделать журнал так, чтобы визуально он рассказывал ту же самую историю, что и статьи, в нем опубликованные, только без слов. Мне важно, чтобы потенциальный читатель, листая журнал в магазине, понял, о чем это всё, и ему захотелось бы этим обладать. За 30 с лишним лет у «Сеанса» не раз менялись авторы и герои, редакционная политика, толщина, бумага, периодичность. Но моей главной целью было перевести его смыслы на тот язык, который понятен мне и моему поколению. И если ты говоришь, что он стал модным у зумеров, — ну, значит, что-то у меня получилось.

Я очень люблю смотреть, кто молодежь фотографируется с журналом, чтобы выглядеть классно, как мы когда-то с «Фантой». А есть еще отдельный поджанр — журнал или книги «Сеанса» разложены на кровати как часть натюрморта с кофе и завтраком. В общем, почему я всё это смотрю? Это моментальное доказательство, что всё не зря.

— А как ты переводишь его на язык своего поколения? Что ты для этого делаешь?

— Я полностью поменяла сетку журнала и шрифты. Мне было важно, чтобы в журнале можно было складывать разные истории, не нарушая макет. Чтобы сетка могла трансформироваться под любого режиссера, о котором мы рассказываем. А режиссеры очень разные, часто с полярными эстетиками, да и авторы тоже пишут очень по-разному. Но журнал должен быть единым художественным целым, а не просто набором разных статей.

— Любое произведение, будь то Пятая симфония Бетховена или верстка книги, существует по одним законам — чередование ударных и безударных синтагм. Сильные, воздействующие на психику картинки и паузы, которые готовят читателя к новому потрясению.

— Между ними должно быть что-то более спокойное или менее визуальное, не вызывающее напряжения. Белое пространство, как и тишина в фильме, нужны, чтобы дать зрителю возможность осмыслить предыдущее и усилить впечатление от следующего. Определенная ритмическая организация должна соответствовать той темпоральности, в которой работает режиссер. И, конечно же, ритм верстки номера про Тарковского и Нолана будет разным.

— Но все издания периодически меняют шрифты и обновляют дизайн. Кажется, с «Сеансом» произошло что-то еще?

— Я рассматриваю верстку журнала по канонам создания фильма, то есть как совокупность монтажных кадров, связанных единым сюжетом. Мне кажется, что журнал про кино нужно верстать как маленький фильм. Поэтому я вытаскиваю из текста и фильмов всё, что меня саму возбуждает или восхищает (или всё сразу), и делаю из этого свое параллельное художественное высказывание. Есть фильм как творческий акт, а есть журнал как творческий акт, он на бумаге. Каждый кадр, будучи включен в этот новый текст, не может быть таким, каким был в фильме. Кадр должен быть трансформируемым под задачи журнала, иначе он будет инородным или это будет скучно смотреть и читать.

У каждого кадра есть соотношение сторон. Но я не ставлю перед собой задачу сохранить этот кадр, потому что его уже сохранил режиссер, он стоит ровно в том месте фильма, где должен стоять, и чтобы увидеть его, нужно посмотреть фильм. А моя задача заключается в том, чтобы журнал был единым художественным целым. Можно сказать, что канонического уважения к кадру я не испытываю, за исключением редких архивных материалов. Я считаю, что нужно уходить от буквального цитирования к чему-то более эмоциональному и ассоциативному. Я могу себе позволить удалить лишних людей из кадра, например, лишь бы это работало на мою идею.

Часто в журналах, особенно непрофильных, текст о фильме иллюстрируется самым показательным и затасканным кадром, который представляет собой прямую цитату. В результате у читателя возникает ощущение, что он уже посмотрел фильм. Мне же хочется зацепить читателя, чтобы ему захотелось погрузиться в материал. Не поставить галочку в сознании «я это уже знаю, я это уже видел», а что-то узнать, загуглить, кто такой Раду Жуде или Макс Офюльс, или пересмотреть что-то.

Ну и еще, наверное, дело в том, что мы превратили журнал в арт-объект. Он был изначально к этому расположен, на сцене 90-х он мерцал своей отдельностью, выходил нечасто — в общем, у него уже были все свойства артефакта. Мне оставалось только их подчеркнуть. Кроме прочего, мы уже давно живем в цифровую эпоху, и, чтобы нам захотелось купить бумажную версию журнала, в ней должно быть что-то, кроме текста. Поэтому мы превратили его в вещь, в арт-объект, в бумажный аттракцион, который хочется коллекционировать.

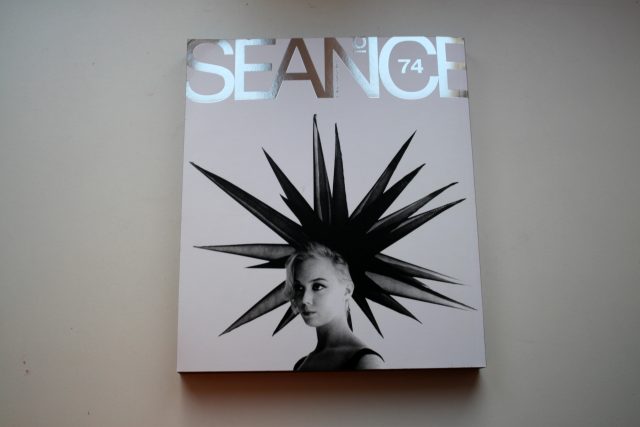

— Мне кажется, что если речь о коллекционировании, то в первую очередь коллекционируют обложки, которые у «Сеанса» очень запоминающиеся. А с твоим приходом появились еще и переплеты с тиснением. Как ты всё это придумываешь?

— Мне в целом кажется, что мы утратили какую-то часть знаний о мире, то есть мы очевидно деградируем, потому что я видела обрезы книг XVII века, которые сейчас просто невозможно повторить. Но у меня были какие-то решения, которые оказались нетривиальными задачами для ведущих европейских типографий, — и круто, что им тоже было интересно попробовать что-то новое.

Например, на номере Femmes Femmes, который был посвящен женщинам в кинематографе, я попросила их вырезать название журнала лазером, они никогда раньше не использовали лазер с такой целью. Мы попробовали, и получилось, по-моему, очень красиво, что-то вроде ожога с золотым отливом. Женщины в кино, несмотря на то что мы живем в XXI веке, — до сих пор серая зона. А даже те, которые есть, невидимы. Сколько женщин-режиссеров относительно мужчин вы можете перечислить, сколько женщин-операторов, сколько сценаристов? С актрисами всё сильно лучше, потому что их легко объективировать. Короче, мне хотелось, чтобы само слово «женщины» стало осязаемым, как могильная плита. Несколько раз видела, что этот журнал в магазинах на полке ставят обрезом, а не корешком, что вообще уникальный случай в истории продаж печатных изданий.

Или номер про Хичкока. Я выбрала для корешка два цвета — красный и зеленый, потому что это доминирующие цвета в ключевых сценах фильмов Хичкока. Зеленым светится отель в фильме «Вертиго», красные наплывы в голове у Марни. Это тоже была экспериментальная печать: напыляли один цвет на другой. Сотрудникам типографии самим было интересно, многое из этого они делали впервые.

— А номер про Феллини?

— Тиснение серебром и серебряный обрез — всё это напоминает праздник Феллини и кратковременность этого праздника. Блестки, странные головные уборы. Жизнь похожа на праздник, давай проживем его вместе. Если обложка статична, то бумага на обрезе приходит в движение, когда ты перелистываешь страницы. Как титры, которые вводят тебя в фильм. Ты как бы уже попадаешь в кино через взаимодействие с бумагой.

А еще, кстати, по моему настоянию мы перешли на другую бумагу, и журнал стал весить в 5 раз меньше. Это смешно, потому что старшее поколение читателей, которые привыкли к мелованной бумаге, начали говорить, что «Сеанс» стал выходить на газетной бумаге, видимо, денег у нас совсем нет. А на самом деле это очень дорогая европейская бумага, которую они по-постсоветски восприняли как газетную.

Возвращаясь к обложкам — это, конечно, самая важная часть работы, буквально лицо журнала. И ретроспективно я вижу все неудачные обложки и очень хорошо помню, как долго они рождались и обсуждались. Чем дольше, тем хуже. В идеале нужно найти такой образ, который не только передаст суть журнала, но и добавит некий новый неожиданный ракурс к его прочтению. Еще важно, чтобы было определенное напряжение между названием журнала и изображением. Мой первый самостоятельный журнал был про Фассбиндера, задняя обложка — это леопардовый пиджак Фассбиндера, такая материализация его образа. Мне кажется, через такую деталь можно сделать так, чтобы человеку захотелось узнать почему. Почему у эстетского журнала вдруг на обложке пошлейший леопардовый узор? А когда кому-то чего-то хочется — это очень хорошо.

— А не было опасений, что, превратившись в артефакт, журнал лишится духа времени? Сегодня его ставят на полку для красоты, а завтра он уже под стеклом в музее?

— Нет, потому что журнал всё-таки очень живой. Мы не очень быстрые и, честно сказать, не всегда успеваем за актуальной кинематографической повесткой, да и не сильно этого хотим. Мы как раз скорее про дух времени, про предчувствие, а предчувствие нельзя поместить под стекло. Журнал «Ужас ужас», например, делался в аномальную жару лета 2021 года и был, конечно, не про хорроры.

Когда-то «Сеанс» первым сделал два номера про документальное кино, открыл как явление Александра Расторгуева, а еще раньше — в 1994 году — издал первую книгу о Сокурове, которого тогда еще мало кто знал. Сокуров, кстати, всегда выступает за какие-то нестандартные решения, в том числе в дизайне, — его фонд «Пример интонации» находится дверь в дверь с нашей редакцией, и мы иногда общаемся. Несмотря на свой статус, он один из самых современных людей, которых я знаю. Я бы сказала, что ему даже неуютно в пантеоне великих. В общем, мы всегда были и есть про цайтгайст.

— Груз всей этой истории не давит на тебя?

— Нет, наоборот, авторы могут писать как угодно, а моя задача — начать разговор с читателем любого уровня, даже нулевого, так, чтобы ему было интересно. Иначе это тупик: вот мы такие умные, если чего-то не знаете, то и не читайте. И потом, мы же далеко не всегда пишем про известных людей. Когда я работаю над журналом, я делаю всё, чтобы у читателя появилось желание узнать больше, например, о Ванде Якобовской или Марте Месарош.

— «Сеанс» довольно много пишет про российские фильмы и сериалы. Положа руку на сердце, далеко не все из них войдут в историю мирового кинематографа, а про многие забудут на следующий день. Можно ли сделать хороший журнал про плохое кино?

— Люба мне как-то сказала про наш номер о российском кино: «Ты молодец, сделала так, что не отличить от западного». Но, честно говоря, я иногда даже испытываю чувство вины за то, что привношу визуально в российское кино что-то, чего в нем нет. Но я не знаю, как по-другому сверстать статью, например, про сериал «Озабоченные», при всей моей любви.

— То есть с кадрами российского кино работать по-прежнему больно?

— Больно, да. Иногда — очень больно. Но с годами ситуация выправляется.

— Кино стало лучше или ты просто привыкла?

— Я надеюсь, что всё-таки дело в качестве фильмов, а не во мне.

— Ты работала с Ренатой Литвиновой над двухтомником ее сценариев. Расскажи, как тебе было с ней работать?

— Божественно. Рената очень нежно относится к «Сеансу» и всё время нам так или иначе помогает, как фея-крестная. Ко второму тому сценариев — «О счастье и о зле» — я попросила ее нарисовать картинки для обложки. Другой послал бы, а Рената нарисовала очень красивую женщину в платье из глаз. И сделала специальную фотосессию, когда мне стало очевидно, что ничего для обложки подходящего нет. То есть у нее есть готовность сделать что-то не самое простое, чтобы было красиво, а это очень меня подкупает. Кстати, когда я была подростком, именно фильм Ренаты «Богиня. Как я полюбила» показал мне, что бедность может быть красивой.

— Что ты почувствовала, когда про тебя Ксения Собчак написала, что ты «абсолютно великая»?

— Я выложила у себя в сториз скриншот, и мои друзья из Америки мне написали, что его нужно немедленно удалить, потому что иначе я никогда не найду себе работу вне России. Было смешно. И, конечно, приятно, чего скрывать.

— Как думаешь, Ксения Анатольевна читает журнал «Сеанс» или просто ставит на полку?

— Не могу сказать, насколько она в него вчитывается, но теперь мы все знаем, что она его как минимум листает.

— За последние несколько лет в России появилось какое-то немыслимое количество журналов и зинов про кино, я насчитал штук шесть, кажется. Как думаешь, с чем это связано?

— Ну я, конечно, очень надеюсь, что в том числе с тем, что мы всем показали: журнал про кино — это модно. Вообще, интерес к кино, включая российское, по-моему, очень сильно вырос за эти годы.

— Какие из этих журналов тебе нравятся?

— Я сейчас исключительно про визуальное скажу. Журнал «Кинема», например, мне не нравится, потому что он замахнулся на то, чтобы переосмыслить академический формат, но в этом переосмыслении пошел не совсем в ту сторону. Мне его тяжело читать, очень много текстов, очень мелкий шрифт. Мне не нравится «Орнамент», потому что я в целом не люблю заигрывание с глянцем. А вот самиздат «К!» мне симпатичен, потому что это такой формат полузина-полужурнала, на скрепке. Правда, я вчера как раз читала их номер про дневниковое кино и заметила, что в плане дизайна они позаимствовали у нас какие-то вещи. Но я хочу сказать, что все люди, которые сегодня делают бумажные журналы про кино, — невероятно смелые, потому что это очень амбициозная и трудная задача.

— Помимо «Сеанса» ты была арт-директоркой фонда «Антон тут рядом» с момента его основания и в том числе придумывала весь его мерч, продажи которого помогают фонду выжить. Скажи, сколько в этом всём на самом деле процентов твоей работы, а сколько — студентов фонда? Потому что многие думают, что это слишком красивые вещи для того, чтобы их делали люди с расстройством аутистического спектра.

— Эта работа отчасти похожа на мою работу в «Сеансе» — это тоже работа переводчика. Все цитаты, которые использует фонд, — это реально слова наших студентов, и почерк, который мы используем, — это почерк нашего студента Сергея Тиснека. Мне просто нужно было соединить эти вещи, придумать, как сделать это всё, опять же, модным и узнаваемым.

— А фразы откуда берутся?

— Фразы говорят студенты, и у наших тьюторов есть специальная обязанность: записывать всё, что кажется им интересным. И в тонне этих заметок можно найти настоящие шедевры. Например, «Всем позорного вечера» или «Ты будешь делать хардкоры до конца своей жалкой жизни». Это же гениально.

— С точки зрения нормотипичного человека?

— Ну конечно, да. Но я не вижу в этом какой-то этической проблемы — если появляется любой мостик между людьми с РАС и так называемыми обычными людьми, то это точно лучше, чем никакого. Поэтому нельзя сказать, что студенты не имеют отношения к тому, как будет выглядеть продукция фонда.

— Ты не чувствуешь, что как будто используешь студентов, как режиссеры-документалисты — своих героев?

— Нет. Потому что, проведя в фонде десять лет, я точно знаю, что студенты совершенно счастливы, если их рисунки и фразы попадают на эти чашки и сумки.

— Как ты относишься к инклюзивным проектам в современном искусстве, когда художники и режиссеры работают с нейроотличными людьми?

— Прекрасно отношусь. И мне кажется, что зачастую для нормотипичного человека этот опыт намного более значимый, чем для нейроотличного. Я точно знаю про себя, что научилась у студентов очень многому. Взгляд на мир некоторых наших студентов меня просто восхищает. Он непосредственный, очищенный от социального, не загнанный в какие-то определенные рамки, очень глубокий. Они, например, меня научили, что можно просто сказать: «Не хочу тебя видеть». Мы так не умеем, мы научены, что это невежливо. Мне вообще кажется, что благотворительность как помощь каким-то не таким, ущербным — этот концепт как минимум сильно устарел, а как максимум — больше не состоятелен. Современная благотворительность — это когда люди учатся друг у друга на равных.

— Но, если мы говорим о проектах современного искусства или театра, не возникает ли такой ситуации, когда художники и художницы присваивают себе голос другого?

— Я понимаю, о чем ты говоришь, но, наверное, голос людей с особенностями пока что не имеет никаких других возможностей быть услышанным. Во всяком случае, в России. Еще совсем недавно их жизнь была просто какой-то серой зоной, у людей с РАС до фильма Любы Аркус «Антон тут рядом» была нулевая видимость. Для общества их просто не существовало. И когда ты пытаешься помочь этим людям быть услышанными, ты, конечно, начинаешь с перевода, а при переводе, особенно поначалу, многое теряется. Я, конечно, очень хочу верить, что мы дойдем до той точки, в которой людям с РАС уже не нужен будет посредник, медиатор между ними и обществом. Но пока, к сожалению, это совсем не так.