Порнографический Сецессион. Как венский модернизм подарил городу лицо

«Возмутительно», — говорил о них император Франц-Иосиф.

«Форменное свинство», — вторил ему эрцгерцог Франц-Фердинанд. Герои нашей статьи занимались искусством и были далеки от политики, но так получилось, что они стали единственной — и мощной — оппозицией существующему политическому укладу с его косностью и замшелостью. Они взорвали консервативную Австрию. Здесь, в самом центре Европы, на закате Австро-Венгерской империи, возник настоящий заговор причастных к высокому искусству, тайная ложа революционеров от культуры — венский Сецессион.

Любителю венского стиля, туристу, фланирующему по сонным и уютным улочкам, кажется, будто Климт, Муха и прочие модернисты — и есть дух венской культуры начала XX века. «Поцелуй» Климта, превращенный в баннер-растяжку, иллюстрации Альфонса Мухи на сувенирных футболках, здания Отто Вагнера на магнитах для холодильника — сегодня легко представляется, как тогда, век назад, эти произведения мирно соседствуют с уютными венскими кафе, органично вписываются в ряды Захер-тортов и марципановых венских дворцов. На деле же модерн был гвоздем в туфле венского бюргера. Югендстиль мешал жить.

Он стал не только протестом против культа смерти — сладострастного увлечения жителей Вены — он был яростным, бесстыдным манифестом жизни.

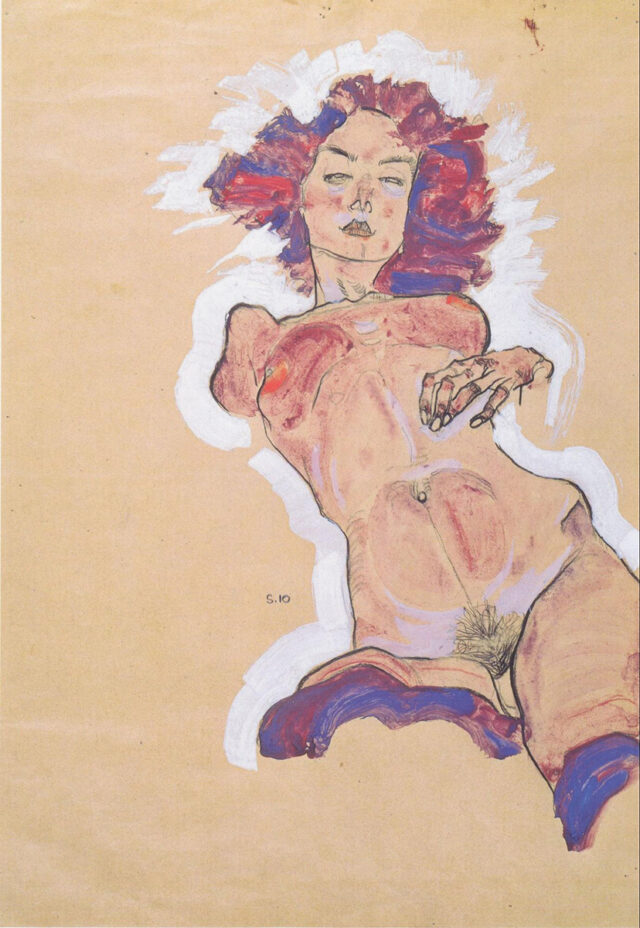

Неслыханно скандальным — да что там говорить, почти что порнографическим. И оставался таковым для многих европейцев до середины XX века — даже в 1966 году один из римских судий вынес приговор: рисунки Климта и его младшего коллеги Эгона Шиле являются порнографией; он же распорядился конфисковать их. А в 2005 году (!) в Вене запретили использовать одну из эротических акварелей Шиле для рекламы выставки «Голая правда».

Тут надо оговориться. Венское бюргерство всегда было консервативным донельзя. Настолько консервативным, что даже почитаемому за Бога императору Францу-Иосифу пришлось заниматься градостроительством тайно. Он в одночасье снес старые крепостные стены и несколько кварталов старого города, выстроив на их месте бульварное кольцо Ринг. Горожанам оставалось только вздыхать за чашкой утреннего меланжа. Революцию затевать было поздно — да и не любил революций ленивый венец, они оскорбляли его нежную душу — пришлось привыкать к новому лицу города.

В 1911 году, когда архитектор Лоос построил свой знаменитый Лоосхаус на Михаэлерплац, прямо у парадного въезда в императорскую резиденцию Хофбург, разразился настоящий скандал. Хотя казалось бы, что тут такого — просто дом без наличников и прочей архитектурной мишуры. Заказывая Лоосу проект жилого дома — магазина, Леопольд Гольдман и Эмануэль Ауфрихт из фирмы Goldman&Salatsch и представить не могли, во что все выльется — хотя со смелыми решениями архитектора были знакомы. В первоначальных планах Лооса, которые на высочайшем уровне утверждались венской строительной комиссией, фасад был не таким голым. Позже архитектор, уже в процессе строительства, подал на утверждение новые планы — согласно им, фасад постепенно обнажался.

Когда же дом был почти достроен, то оказался совершенно гладким и выглядел таким бесстыдно-обнаженным без всех этих наличников и завитушек, что при взгляде на него у зевак возникало ощущение присутствия при чем-то порнографическом.

Критики и защитники дома то и дело сравнивают его с обнаженным человеческим телом. Пауль Энгельманн, ученик Лооса вообще утверждает — верхняя часть фасада мягкая, девственная, ее хочется поцеловать, а мрамор нижних этажей выглядит наивно и сладострастно, «почти как публичная женщина».

Понятно, что дальше так продолжаться не могло. Венские чиновники потребовали остановить стройку и отобрали у фирмы позволение на строительство. И пошло-поехало. О случае написали ежедневные газеты. Имя Лооса склоняли на все лады. Почти ежедневно заседали комиссии разных мастей. Ежедневно появлялись репортажи о скандальной стройке. Строителям предписывалось украсить фасад — а они раз за разом игнорировали эти требования. Лоос выступал с лекциями перед тысячной аудиторией, защищая свой проект. У дома собирались толпы, обсуждающие «безобразие», «тюрягу» и «мусорный контейнер». В результате архитектор одержал верх — чиновники позволили оставить его фасад, предписав лишь повесить на окна ящики для цветов. «Чтобы прикрыть наготу».

Император был так шокирован зданием, что больше не подходил к окнам, выходящим на Михаэлерплац, и приказал держать шторы плотно закрытыми, чтобы случайно не увидеть «это бесстыдство».

Ураган Сецессиона

«Сецессион» означает «отделение», «разделение». И в Австрии это отделение нового искусства от искусства традиционного стало революцией, войной. Боем до крови, до месива, крошева и полного изничтожения противника — чтобы избавиться от старого и создать новое. Сецессион перелопатил представления венцев об искусстве, ввел новую моду и дал Вене ее лицо. То лицо, тот облик, который знают теперь всюду. Правда, за него пришлось побороться.

Сейчас все движение Сецессиона кажется одной большой детективной историей — или историей масонского заговора. Или эстетической гражданской войной — со скандалами, провокациями, арестами, конфискациями и обвинениями во всех смертных грехах.

«В обычной жизни венцу не откажешь во вкусе и чувстве нового, свежего, модного. В искусстве же он уперто-консервативен — настоящий филистер. Все новое встречается странной жестокостью. Все, к чему он не привык, он считает смешным и безвкусным», — писал в начале двадцатого века журналист Людвиг Хевези, летописец и страстный певец венского Сецессиона. «То, что крестьянину незнакомо, он есть не станет». При всей столичности, венец всегда был глубоко провинциальным. А художники Сецессиона — шоком, эпатажем, дракой до крови — вытравливали из него эту провинциальность по капле.

Хевези сравнивал Сецессион со стихией, которая мощнейшим ураганом, грозой обрушился на Вену. И говорил о современниках прямо — и чрезвычайно нелестно. «Это публика, до такой степени оставшаяся в стороне от Европы, что передовые художники современности для нее такие же незнакомцы, как и для любого жителя Конго. Большая часть наших образованных людей ни с чем не ассоциирует имена Родена, Шарпентье или Ван де Вельде.

Все это новое искусство осталось для венцев в каком-то четвертом измерении. В начале они — по венской привычке — попробовали от него отшутиться. Потом оказалось, что миновать его совершенно нельзя».

Дальше — больше: «Слово „графика“ венцу все еще чуждо. Если в Вене произносится слово „картина“ — каждый представляет нечто, написанное маслом. Даже понятие „акварель“ большинство не относит к искусству, скорее к чему-то, чем невозможно насытиться, к дешевке, которую должны сбывать за полцены. Графику еще несколько лет назад здесь воспринимали как нечто „по большей части“ техническое, о чем и говорить-то не стоит».

Можно себе представить, в каких условиях строился знаменитый Сецессион на венской Карлсплац, здание-революция, похожее на кубик рафинада, с куполом из золотого лавра, который венцы когда-то презрительно именовали «кочаном капусты».

Белое здание на Винцайле, дом-программа, дом-манифест — стал одним из первых объектов насмешек венцев. Сецессион закидывали какашками и глумились над ним почем зря.

Его построили за шесть месяцев. По чертежам Иосифа Марии Ольбриха, ученика гениального Отто Вагнера. Человека, изменившего архитектуру и дизайн мебели, которого немцы считали гением, а соотечественники называли преступником. И все шесть месяцев вокруг стройки толпились зеваки.

Это снова Хевези: «Он совершенно новый — новый в каждой линии, в каждой точке. Слишком новый для венцев, привыкших к старине, и для художников, слепо копирующих старое… Все эти месяцы венцы день за днем проходили мимо странного дома, обходили его по кругу, присматриваясь. Они качали головой, смеялись и злились, шутили. Толпы ломились к нему, потому что не успеешь оглянуться, как дом удивляет и ошарашивает новым — а удивляет в нем любая мелочь.

Чем дальше продвигалось строительство, тем больше к народной критике примешивалось уважения. Никто еще ничего не понял толком, но все уже предчувствовали, что просто высмеять его не получится.

Потом всех переполошила новость, что ночью какие-то уличные мальчишки — предположительно, сторонники замшелого традиционного Ренессанса — забросали белоснежные стены навозом и — кажется, в академическом художественном угаре, — даже разбили окно. Венец — приличный гражданин, он не переносит подобных непристойностей. Однако все это не мешает ему хихикать, когда возникает очередная шутка о доме.

Вскоре венцы стали говорить — это гробница Махди. Потом появился купол и здание перестало быть плоским. Тогда венцы сказали: это помесь оранжереи и доменной печи. Другие досравнивались до ассирийского туалета».

— А это — это что, должны были быть совы, что ли! — язвительно выкрикивает кто-то из толпы праздных зевак у стройки, тыча пальцем на новые барельефы еще не достроенного Сецессиона, украшенные стилизованными совами.

Толпа хохочет, толпа заливается.

Один из сецессионистов, случайно оказавшийся в толпе, оборачивается к шутнику:

— С чего это вы взяли, что это совы?

— Ну да я же вижу! — кричит тот и снова смеется.

— Тогда чего выпендриваетесь? — осаживает его художник.

Эта история-анекдот очень точно иллюстрирует настроения, которыми сопровождалось строительство Сецессиона. Толпа торчала у здания до позднего вечера: любопытные ощупывали медное покрытие дверей, высмеивали необычную крышу, которую Ольбрих спроектировал в виде беседки из золотых лавровых листов (3000 листков, покрытых золотом, 700 ягод, каждая размером с кулак), критиковали двери павильона, считая их крошечными — ведь венец привык к огромным воротам, которые, по меткому замечанию Людвига Хевези, с иронией комментировавшего «претензии на дворцовость, которые свойственны любому частному венскому дому», были «больше, чем дома, в которые они ведут».

В чем только поначалу ни обвиняли Ольбриха — в том, что он совершает преступление против вкуса и архитектуры, что копается в «ассирийском» и «примитивном». Не помогали даже пламенные статьи Людвига Хевези, который печалился о том, что венцы все еще называют Ольбриха преступником — хотя в Вене нет недостатка в архитектурных преступлениях, авторами которых являются совсем другие архитекторы: «Когда Ольбрих решается строить так, как ему велит сердце, коллеги тут же линчуют его».

Архитектора упрекали в выпендреже — а он всего лишь возвращался к истокам архитектуры, да и на выпендреж, положа руку на сердце, у сецессионистов просто и банально не было денег.

ИКЕА по-венски

Сецессион должен был быть простым и дешевым. А получился новый, неповторимый венский стиль, абсолютно созвучный тому, к чему призывал сецессионистов писатель Герман Бар в своем знаменитом письме: «При взгляде на все это что-то должно подсказывать зрителю — „Это и есть Вена“. И это искусство должно стать под вашей — и нашей — рукой живым, ежедневным существованием. Стол, лампа, стул — венские, как и парк там внизу, и Каленберг на горизонте. Вот такое искусство вы должны подарить нам, не только знатокам, но всему нашему народу. Окутайте наш народ австрийской красотой!»

Сецессионисты обратились к цементному литью — из-за дешевизны и простоты — а получился последний крик архитектурной моды. Сецессионисты вырезали барельефы прямо по плоской, дешевой штукатурке и поэтому хотели, чтобы она была белоснежной. Коломан Мозер доводил прораба до белого каления, пока тот не отказался от традиционного «дунайского песка», которым покрывали фасад Бургтеатра, и не начал использовать материалы из старых карьеров в Туркеншанце — в последний раз песок из этого карьера черпали при строительстве Вены в эпоху барокко. Но штукатурка все равно получалась не совсем белой и поэтому сверху ее еще сбрызгивали белой краской.

Сецессионисты сделали красивое и совершенно функциональным — кажущаяся венцам нелепой крыша, к примеру, давала идеальный свет выставочным залам: он с ее помощью распределялся так, что убивал любую тень в любое время дня. На крыше Сецессиона никогда не задерживался снег и на стеклянное покрытие не протекала вода.

Но Вена всего этого поначалу не видела. Вена, где эстетика смерти была куда важнее эстетики жизни, боялась нового, как вампир — солнечного света.

Чем же так испугал и поразил Вену Иосиф Мария Ольбрих, больше похожий на фотографиях на франта, эдакого котяру, а не на преступника-революционера, ниспровергающего авторитеты?

Он был, безусловно, не революционером в общепринятом смысле, и не проповедником, как его учитель — Отто Вагнер. Вагнер обладал даром обращать в свою веру — спокойно, исподволь. Он построил метромост в Гумпендорфе и превратил жителей западных районов Вены в вагнерианцев. Каждый его дом Вена обсуждала неделями и месяцами. Он воистину проповедовал — домами, мостами, павильонами метро. До него в городе воздвигались кварталы, такие бесцветные и неинтересные, что их просто не замечали. Дома Вагнера не заметить было нельзя. Вагнеровская архитектура — такая заразительная и стильная — скоро стала объектом поклонения и его начали безбожно копировать те, кто еще вчера критиковал модерн. Теперь архитекторы больше всего хотели, чтобы их спутали с Вагнером.

Ольбрих же не взбирался на баррикады — он просто минировал опоры мостов. Чтобы в один прекрасный день мощным взрывом изменить архитектурную картину мира в одном отдельно взятом городе.

Он прежде всего — первый — сломал диктатуру австрийских мебельных и зеркальных фабрик (сегодня бы сказали — «промышленное лобби»). Раньше это они диктовали архитекторам, какими должны быть двери и зеркала, у Ольбриха же первичным было пространство — все остальное должно было ему служить.

Он вырвался из косного и консервативного представления венских архитекторов о «солидности» — такие представления плодили шаблоны и штампы, тупо передающиеся из поколения в поколение. Он рискнул использовать для дверей неиспользуемые до этого материалы, сделал мозаичные и витражные вставки. Все было у него функциональным.

А еще Ольбрих раз и навсегда избавился от знаменитой австрийской «тирании зеркал». Во-первых, он лишил их тяжелых, нудных, обязывающих рам. Раньше зеркало довлело над помещением, и любому венцу, обставляющему квартиру, был знаком надоедливый вопрос: «А куда пойдет это зеркало?» Ольбрих сорвал зеркала со стены, открыв для себя новую свободу — приделывать зеркало на шкафы, тумбочки, да куда угодно, где этого требовала обстановка, а не наоборот. Он урезал зеркало до той формы и того размера, которые вытекали из функции создаваемых архитектором пространств. Людвиг Хевези об этой метаморфозе писал так: «Внезапно зеркало из персоны, которую боялись и уважали, превратилось в удобного товарища по комнате».

То же самое он сотворил с картинами: придумал рамы с подвижными элементами — стеклянными пластинами, которые позволяли хоть каждый день менять экспозицию. Чем не «Икея» по-старовенски?

Хевези описывает в своих репортажах — очень подробно — виллу, которую Ольбрих построил по заказу одной венской семьи. Вилла превратилась в настоящее место паломничества — проходящие мимо задерживались, звонили в дверь и просили у хозяев позволения хоть одним глазком заглянуть внутрь. А все потому, что архитектор учел все мельчайшие оттенки характеров владельцев. Они любили принимать гостей — и Ольбрих решил каждую комнату в своем, особом цвете и стиле. В каждой комнате были двойные двери — стоило входящему открыть первую дверь, он сразу же видел, в какую комнату он хочет войти, потому что внутренние двери носили тот же цвет, что и комната.

Даже материалы Ольбрих изобретал заново — причудливое дерево шкафчика в дамскую комнату цвета ляпис-лазури (артефакт из неведомой экзотической страны?) оказалось обычной, местной древесиной, которую Ольбрих придумал покрыть клеем, сверху обклеить ватманом, украсить орнаментом и покрыть сверхпрочным японским лаком.

«Ольбрих-архитектор — прежде всего поэт жилого пространства, — говорил о нем Хевези. — Пространство настрадалось в этом веке — всем постройкам был отведен набор готовых форм, в которые пространство нужно было равномерно заливать. Что же оставалось на долю индивидуальности?

Там, где индивидуальность решалась выйти на первый план, ее клеймили, называли неухоженностью и беспорядком. Сегодня же снова стало возможным появление поэтов пространства — и Ольбрих один из таких поэтов. Даже его планировка уже читается ясно и в то же время интимно — как стихотворные строки. То, что во времена наших родителей, бабушек и дедушек было скучной прозой пространства, приобретает у Ольбриха собственный ритм… Любой дом Ольбриха — это живой организм, и каждое помещение — живой орган. Как у него это получается — это его изобретение. Он рисует и проектирует все собственноручно — от первого до последнего гвоздя, он учит рабочих по-новому пользоваться инструментом. Он, на деле, изобретает новые инструменты. Даже мебель в его помещениях неслучайна — каждая вещица создается для определенного места в доме и посвящена определенной функции. Мебель и дом тесно переплетаются у него. Он строит дома, которые подходят к характеру, темпераменту и нервной организации владельцев — в одной из его вилл на каждой из дверей, например, выгравирована надпись „Закрывать бесшумно!“. Его дома удивительно подлинные, настоящие».

Когда Сецессион был построен, художники, которым посчастливилось выставить свои работы в новых залах, были поражены тем, какое впечатление они производят. Картины заиграли новыми красками.

«Венское искусство снова живет, — радостно писал Людвиг Хевези, — молодые вытащили повозку из трясины, она снова твердо стоит на земле, готовая к поездке. То, что творят молодые, не английское и не бельгийское, не японское, а хоффманское и ольбрихское. И к тому же еще и венское. Венские вещицы приобретают у них местную щеголеватость, которая занимает свое почетное место около парижского шика и лондонского стиля».

Уже через два года — все это время сецессионистам пришлось продираться сквозь цензуру, насмешки и запреты — началась настоящая эпидемия Сецессиона. Мебель Хоффмана стала безусловным трендом. Ни дамы, ни кавалеры не могли устоять перед новыми формами и новыми, мгновенно входившими в моду материалами. В Вене появились целые адвокатские конторы, полностью обставленные Хоффманом и Ольбрихом.

А немцы открыли настоящую охоту на сецессионистов, стараясь переманить их к себе. Особенно интересовал мецената герцога Эрнста Людвига фон Гессена именно Ольбрих. В Дармштадте ему предложили жалованье вдвое выше, чем было положено профессорам венских академий искусств, немцы финансировали все проекты архитектора и предоставляли свободу творчества.

Хевези: «О, Ольбрих — это тот, что построил Сецессион, тот, кого герцог фон Гессен позвал в Дармштадт, чтобы он построил там современную художественную колонию,… сейчас там — царь с царицей, и он и для них уже приготовил какие-то эскизы. Он наверняка когда-нибудь попадет и в Россию и построит там современный Кремль или что-то в этом духе — так говорят об Ольбрихе венцы».

И Ольбрих, конечно, уехал — мосты были взорваны, революция совершилась. Город никогда бы уже не стал тем, чем был до Ольбриха — а значит, миссия его удалась.

А Вена — Вена и пальцем не пошевелила, чтобы его удержать…