Сентинельцы в сети: как племя, не знающее интернет-культуры, покорило ее

На днях американца задержали за попытку контакта с сентинельцами – самой изолированной общиной на планете. Он просто оставил им кокос и колу и уплыл. Но эта история – лишь слабое эхо прежней славы племени. В свое время оно стало для интернет-пользователей символом независимости, бескомпромиссной охраны личных границ. Это история о том, как древний образ «благородного дикаря» обрел новую жизнь в соцсетях, о трагической цене такого внимания и о том, почему мы никогда не сможем заплатить достойную цену за свободу.

Не беспокоить: история самого короткого контакта

26 декабря 2004 года у берегов Индонезии произошло одно из крупнейших землетрясений за всю историю наблюдений. От 9,1 до 9,3 баллов по шкале Рихтера. При том, что максимально возможная величина – 9,5. Конечно, землетрясение на воде не обошлось без цунами, обрушившегося на 14 стран Индийского океана. Несмотря на масштабы разрушений и человеческих потерь, чуткие индийские власти в суматохе не забыли о крошечном племени сентинельцев.

Эти дикари проживали на одном из затронутых катаклизмом островов и всегда агрессивно выражали нежелание вступать в диалог с цивилизацией.

Вертолет береговой охраны приблизился к их обители, чтобы проверить, не стали ли дети природы ее жертвой. Сентинельцы были живы, но чувствовали себя немного нервно, и поэтому ответили предсказуемо — градом стрел в железную птицу, нарушившую их покой.

Так бы все и позабыли о них снова, если бы не несколько кадров, снятых экипажем вертолета и разлетевшихся по интернету.

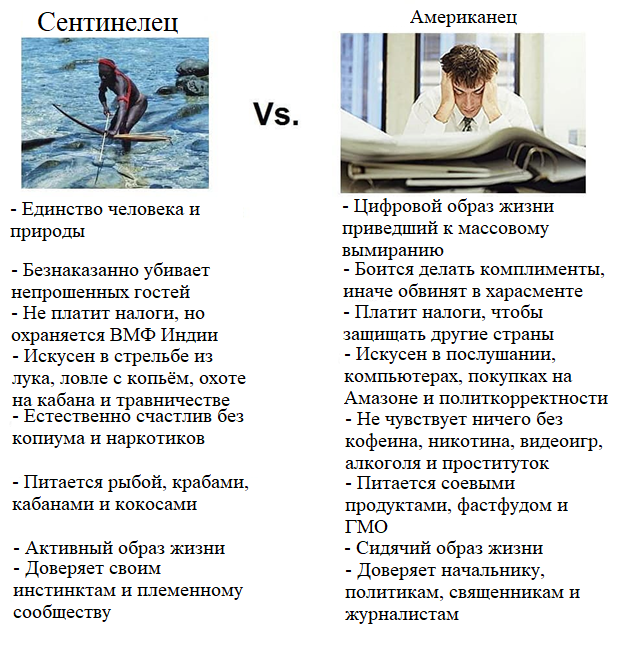

Дикари с луками неожиданно стали казаться людям в интернете идеальным воплощением современной мечты о защите нашей жизни от вмешательства со стороны.

Когда технологии стерли границы между частным и публичным, радикальная изоляция сентинельцев начала восприниматься не как дикость, а как осознанный выбор – тот самый, который никак не может себе позволить житель цифровой эпохи.

Благородный дикарь в цифровую эпоху

Такой взгляд на дикого человека – вовсе не новость для культуры. Можно рассуждать о том, что лет ему столько же, сколько и литературе, но наиболее близкое к современному восприятие появился в эпоху Просвещения. В 18 веке Жан-Жак Руссо сформулировал концепцию благородного дикаря, нашедшую широкую репрезентацию в литературе того времени.

В представлении философа живущий за чертой цивилизации человек обладал нравственной чистотой и гармонией с природой, которые были утрачены с развитием общества. Вспомните Пятницу из «Робинзона Крузо» – преданного, доброго, честного. Образ благородного дикаря стал инструментом социальной критики – противопоставление «чистого» дикого и «развращенного» цивилизованного человека позволяло обнажать пороки современного общества.

Для тех же целей в интернете используют образ сентинельцев, только теперь критика прогресса идет в комплекте с осознанием нелепости романтизации «альтернативы».

И образ «гигачада», натягиваемый на отрезанного от остального мира островитянина, лишь напоминает нам о том, что в современном мире единственный способ «спастись» от надоедающих и усугубляющих контроль над нами удобств – лишиться всего и бегать голым с луком в руках.

Ситуация стала до абсурда радикальной – все (и плохое и хорошее) или ничего (ничего). А значит, над ней можно и посмеяться, не правда ли?

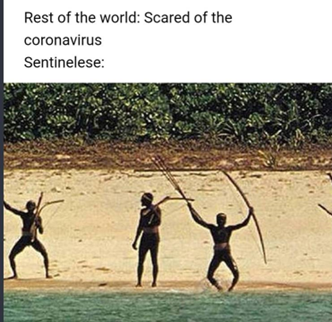

Когда из-за пандемии коронавируса людей заперли в их же домах, но при этом еще туже приплавили к экранам, о племени, живущем без масок, санитайзеров и Зума в сети вспомнили снова. Сентинельцы оказались единственными, на чьей жизни никак не отразилась всемирная катастрофа.

Их остров превратился в реальное воплощение недостижимого идеала: этакая сказочная страна, где можно не участвовать в глобальном кризисе просто потому, что ты так захотел.

За мем заплачено кровью

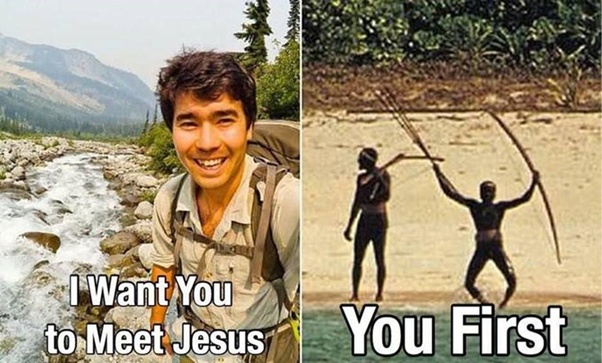

Но есть во всей этой истории с мемным освоением сентинельцев одна трагическая страница. В ноябре 2018-го года молодой американский миссионер Джон Аллен Чау, вооружившись лишь Библией и рыболовными крючками в качестве подарка племени, заплатил индийским рыбакам, чтобы они доставили его к берегам того самого острова. Конечно же он знал, что это не просто запрещено, но и смертельно опасно, ведь дикари всегда встречали чужаков стрелами. Но Джон верил в то, что Бог послал его нести свет в «последний оплот Сатаны». Конечно, спустя несколько бесплодных попыток установить контакт, он погиб.

Интернет отреагировал на эту историю так, как он обычно реагирует на все – мемами. В них была злая ирония над колониальным мышлением, над наивной верой в то, что все народы только и ждут, чтобы их приобщили к «цивилизованному миру».

Для многих пользователей мемы о гибели миссионера стали возможностью высказать свой протест против агрессивного навязывания как религии, так и в принципе любой чуждой системы ценностей. Сентинельцы снова проявили себя как символ независимости.

Но из-за мемов размылось то, что из этой истории выкинуть нельзя, то, что никогда нельзя обесценивать – реальная смерть реального человека. Да, его действия были безрассудны. Да, его мотивы можно критиковать. Но это был живой человек, чья вера и желание нести добро (в том виде, в котором он его понимал) привели его к трагическому концу.

Да и, если так задуматься, разве не в колониальной системе мышления находимся мы, когда превращаем сентинельцев в мем, тем самым лишая их культурной идентичности и делая зеркалом наших страхов и проблем, чуждых им?

Мы в шутку отдаем им право на мнимое превосходство, забывая о том, что они вообще не хотят быть в одном поле с нами. Что мы для них, возможно, самое страшное и мерзкое, что есть в этом мире.

Но все же хочется верить, что мем между нами – мост уважения, а не подчинения.