Уроки отца Шарля Поре. К истории одного педагогического провала

Шарль Поре, преподаватель риторики в коллегиуме Людовика Великого и наставник Вольтера, был одним из самых популярных и влиятельных педагогов своей эпохи, общепризнанным мастером, первенствовавшим в таком педагогическом жанре, как школьный театр. Самый знаменитый его ученик сохранил глубокое уважение к талантам наставника, но не принял его взглядов. Впрочем, в своей оценке Вольтер сумел быть выше мировоззренческих разногласий: «Поэт и прекрасный ум. Его величайшая заслуга — в том, что он внушал ученикам любовь к словесности и добродетели». Исследователь творчества о. Поре Ла Сервьер отмечает специфические трудности, с которыми тот столкнулся: если его предшественники имели дело с детьми, выносившими из семейного круга те же ценности, какие одобрялись в коллегиуме, то поколение, родившееся в последние годы царствования Людовика XIV, уже было заражено скептицизмом. У о. Поре, человека целомудренного, ревностного в вере и преданного короне, было четыре инструмента воздействия на учеников: личный пример, собственно преподавание, школьный театр и высказывание идей, которые он считал важным внушить юношеству. Кроме первого, все эти инструменты отражены в печатных текстах (в основном на латинском языке). Мы рассмотрим два — речи и театр.

I. Curriculum vitae

Родился Шарль Поре 14 сентября 1676 г. в приходе Ванд недалеко от Каэна в Нормандии, в хорошей мещанской семье со связями. Опыт его раннего детства был вполне благотворен. В Каэне, в иезуитском collège du Mont, он получил образование. Учебное заведение пользовалось высокой репутацией, и Шарль Поре учился с отличием. Он решил вступить в Общество Иисуса (1692 г.). Два года он проводит в парижском новициате, а потом еще один там же — чтобы окончить обучение словесности; затем его командируют в Ренн наставником. Начал он с предпоследнего класса и — по иезуитскому обычаю — сопровождает учеников вплоть до риторики (1701 г.). Шарль Поре возвращается в Париж, завершает философское и богословское образование и в 1705/1706 г. получает священнический сан. Ставя попечение о душах выше успехов в ораторском искусстве и словесности, он домогался отправки в миссию к неверным. Просьба, однако, не была удовлетворена. После двух лет, проведенных в Руане, в преподавании риторики в местном коллегиуме и в духовных упражнениях, завершивших его новициат, он назначен преподавать риторику в коллегиуме Людовика Великого (ныне Лицей Людовика Великого, одно из самых престижных учебных заведений Франции). Этим он будет заниматься всю свою жизнь, которая не будет богата внешними событиями. Поре был только преподавателем, у него отсутствовала жизненная ловкость и стремление сделать педагогическую и церковную карьеру, он не был способен к руководящим должностям. Источники отмечают его наивность и неопытность в делах. В течение многих лет он исполнял одну и ту же должность (напомним, что риторика была последним, пятым классом низшей ступени иезуитского коллегиума; дальше была высшая ступень, философия и богословие, и как раз их наставники занимали руководящие должности ректора и префекта). Но этот пост, учитывая «столичный», аристократический характер ученического корпуса школы и ее близость к двору, имел чрезвычайную важность и требовал незаурядных способностей.

Шарль Поре — в отличие от многих иезуитов-современников — отказывался от светских развлечений, сосредоточившись на своем ремесле и духовных упражнениях.

Смерть его настигла в возрасте шестидесяти четырех лет из-за пилорического стеноза с воспалением — он по своей привычке до конца отказывался покинуть пост, и медицинские меры запоздали. Глубокую скорбь по этому поводу выражали многие — от учеников и коллег до короля Людовика XV. Один из его любимых учеников — кардинал де Берни — оставил о нем такие воспоминания:

«О. Поре был одним из самых почтенных людей, кого я знал; его почитали как отца, его уважали как наставника; ко всем его талантам присоединялись простые и возвышенные добродетели; это был святой, исключительно суровый к себе самому, весьма снисходительный к другим».

Он был чрезвычайно скромен и еще в одном отношении — не стремился к изданию своих трудов, их сборники появились только после его смерти.

ІI. Речи

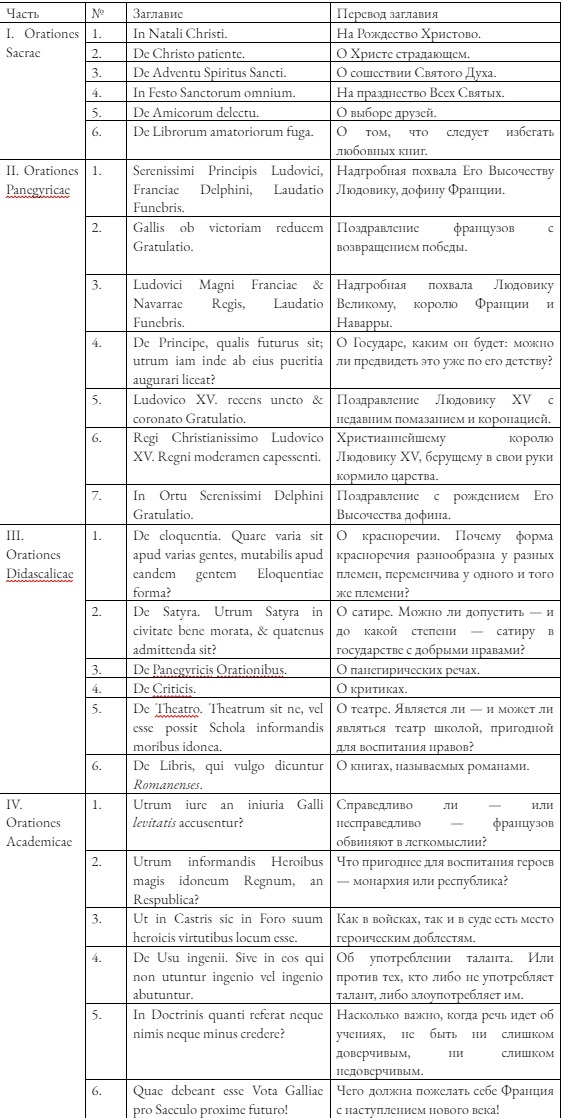

Ораторское наследие о. Поре можно разделить, как делит один из издателей, на четыре части (речи о священных предметах, панегирики, дидактические и академические речи). Антитетический характер, свойственный «рубленой» прозе Поре, отчетливо проявляется в их структуре: они, как правило, делятся на две (редко — на три) части, сталкивающиеся друг с другом (напр., чем долгий мир полезен Франции и чем он вреден, как должен в теории воспитывать театр и как он на практике развращает), что не свойственно в целом школьной ораторской прозе.

Начнем с ключевой мысли, которая высказана в речи о театре. Мы придаем ей такой статус потому, что, если ее извлечь, все воззрения о. Поре рушатся и его педагогика виснет в воздухе (III, 5): «Вещь, которая по своей природе может быть благодаря искусству правильной или извращенной, по большей части в силу нашей порочности склоняется в дурную сторону». Человеческая природа удобопревратна ко злу; иезуитская педагогика последовательно стремится удалить соблазны; если нужна евангельская цитата, которая лучше всего описывала бы ее, то это, несомненно, будет «Не введи нас во искушение». В речи «О сатире» Поре утверждает (III, 2): «Когда я говорю о государстве с добрыми нравами, не понимайте под этим, слушатели, такое, которое, как вымышленное платоново государство, обладало бы безупречной чистотой нравов; такое, думаю, не существовало и раньше (велика извращенность человеческой природы!), не будет существовать и впредь. Я имею в виду такое, которое управляется наилучшими законами, откуда, насколько это возможно, удалены побудительные мотивы пороков и куда введены, в как можно большем количестве, средства поощрения добродетелей». Ни на что нельзя положиться вполне. Подростки страстно желают удовольствий и услаждений, на это направлена их дружба (I, 5). Нельзя довериться народу: «Нет ничего столь серьезного, что не потрясла бы легковесность народа» (IV, 3).

Даже и ревность в вере, не знающая меры, может быть порочной: религия «сколько может посоветовать благого порядочным и опытным людям, столько смогла присоветовать злого злонамеренным и неопытным» (это цитата самых, пожалуй, знаменитых слов Лукреция); «чернь, обманутая чрезмерной либо слепой любовью к религии».

Энтропия — естественный процесс, когда человек пребывает в покое; в ранней речи о наступлении нового века (IV, 6) вторая часть посвящена благам мира, но в первой утверждается, что нельзя отказаться от войны: французы не лучше персов, греков, римлян, и, если тех изнежил длительный мир, с ними будет то же.

Итак, что же может сделать наставник в столь опасной ситуации? Добродетель должна получить свои награды, к которым она стала бы стремиться, а соблазны следует тщательно устранить из жизни. Начнем с первого.

III. Добродетели и пороки, награды и соблазны

Это патриотический и героический аспект речей о. Поре. Похвала французской нации звучит в речи, отвечающей на обвинение французов в легкомыслии (IV, 1). Есть вещи, где легкость уместна, а есть — где неуместна. И в случаях второго типа никакой легковесности французы не проявляли (основной пример — в религии; кроме того, постоянство нужно в форме государственного управления, в оружии, в верности договорам). Там же, где подвижность не подлежит осуждению (постройки, кухня, одежда — да, во Франции все это меняется, и этому подражают все), французы двигаются по пути усовершенствования. Приведем яркий пример прозы о. Поре — контрасты он любит, но прозаические рифмы, гомеотелевты, у него встречаются очень редко: «Но если легковесность приемлема до такого предела, не стоит ли страшиться, что эта легковесность отнимет у языка какое-либо достоинство или привьет ему какой-либо порок? Пусть такого боятся племена, ежели найдутся, которые легковесны без рассудка и без вкуса; мы же, кого легковесными делают трудолюбие и проницательность, будем свободны от этого страха. У французского языка до сих пор не было никаких причин раскаиваться в нашей легковесности. Чего мы лишили его своей подвижностью? Некоторых слов, варварских по характеру, от которых он бы топорщился; грубых в произношении, от которых он бы морщился; с ничтожным значением, от которых усыхал бы; гордых и спесивых, от которых набухал бы; от преувеличений, за пределы правдоподобия выходящих; от сочиненных на греческий манер, простоте его вредящих. И если, лишенный всего этого из-за нашей легковесности, французский язык будет жаловаться, пусть жалуется и меч, откуда напильник убирает ржавчину». Большими достоинствами обладает «парижский народ» (IV, 3), «столь же послушный государям, сколь сам достойный называться государем народов». «Хотя у прочих наций нет такого рода превосходства, на который не могла бы с полным правом притязать французская нация, известно, однако же, что она более всего находила себе славу не в чем ином, нежели в военной доблести, а найдя, должна ее сохранять и преумножать» (IV, 6). «Франция— плодовитейшая создательница талантов всякого рода» (IV, 5).

Как же воспитывается герой? О. Поре считает, что в монархиях для этого почва лучше. Этому посвящена отдельная речь (IV, 2). В монархиях больше мотивов для геройства и больше видов доблестей. Этих мотивов три: жажда славы, любовь к государю и награда за труды. В монархиях «сама академическая молодежь, не то чтобы отвращалась от аполлоновых лавров, но ожидает другой жатвы; не только ропщет на то, что слишком медленно подрастает, но винит и саму медленность войн».

«Этого не чувствуют и не понимают граждане, рожденные или воспитанные в республике, которых к смелым поступкам не побуждает никакая любовь: ни к знатным, которым они завидуют, ни к народу, который презирают».

«Мы понимаем и чувствуем, что не только почитаем наших королей как властителей, не только следуем за ними как за вождями, но и любим как отцов, даже в каком-то смысле и больше, чем отцов. Сыновняя любовь к отцам обычно бывает робкой; она отваживается на меньшее, нежели в состоянии сделать. Она ленива; движет медленно. Она скупа; меньше дает, чем получает. Любовь же граждан к государю отважна; она предпринимает больше, чем ей по силам; она обладает крыльями — летит, куда приказано; она расточительна — дает государю то, что не может получить от государя, а именно — кровь, дыхание, жизнь и дух, готовый отважиться на все опасности». Республики противопоставляют этому любовь к свободе (которую французы не меньше любят потому, что подчиняются одному властителю, а не многим). Республика в глазах Поре — не мать, а мачеха.

Чрезвычайно интересен героический идеал в исполнении о. Поре. «Создание героя начинает мужество души, воспитывает военная наука, доводит до совершенства человечность». Первое не приобретается, хотя и тренируется. Второе лучше изучается в монархиях. «Мы начали создавать героя, мы его образовали; но он еще не доведен до совершенства, и не будет, если к мужеству и знанию военного дела не прибавится человечность в нравах. Пусть герой жесткий, необщительный, с тяжелым характером держится от нас подальше».

IV. Литературное пространство о. Поре

Основной инструмент воспитания, который обсуждает о. Поре, — формирование литературного пространства. К числу положительных факторов литературы относятся панегирики (III, 3). Это очевидно уязвимый жанр: все любят похвалы себе, но не другим. Панегирик как таковой содержит опасность лести. Но похвалы — это лучшая награда для доблести (не богатства, не титулы и почести), и отказывать в ней было бы чудовищной неблагодарностью. Так считал мудрейший народ — греки. В государстве очень важны побудительные мотивы к деятельности, поощрение доблести. На погребениях римлян «сгорали тела, украшенные полученными в боях за отечество ранами». Все, что относится к принципам сочинения панегирика, можно описать тремя словами: доблесть, награда, побуждение. При всей важности таких литературных похвал, которые дополняют лавры героя, Поре в этой области больше ничего не предлагает, кроме театра, к которому мы обратимся ниже. Как читатели, французы далеко не заслуживают таких похвал, как солдаты: «Обжоры, ненасытные до всяких новых книжек, почему, отвергнув удовольствия от аттической или римской литературы, вы питаетесь всеми французскими лакомствами с таким жадным ртом и с таким душевным удовольствием? Привлекает ли вас любовь к здоровой пище и к хорошему вкусу? Сознаемся, в чем дело. Вас обманывает в глупой доверчивости любовь к новизне и к сладкому. Она оглушает ваше нёбо и делает так, что вкусное печенье вы предпочитаете здоровой еде» (IV, 5). А сейчас посмотрим, как делает — или по крайней мере должна делать — свое дело цензура. Некоторые запреты формулируются в речи «Об употреблении таланта» (IV, 4). О. Поре начинает с того, что нынешнее положение дел неудовлетворительно: «Не употребляющие свой талант или злоупотребляющие им пользуются в театре и в школах безнаказанностью». Так поступать нельзя: в отличие от золота, «талант возрастает, если его употреблять, а не тратится». Мы рождены не для себя, а для отечества. Оно требует не от всех одинаково и щадит то, что можно щадить, но талант от использования не убывает, и оно требует его величайшего использования. Не всем и не обо всем можно дозволить писать: политика закрыта как тема для частных лиц, религия — для светских. Особенно от богословия следует воздерживаться женщинам. Отметим, что женское влияние Поре вообще не считает благотворным. Здесь же он продолжает: немногим женщинам можно позволить писать послания и басни, «а также иные произведения такого рода, где больше изящества и блеска, меньше силы и учености; еще для меньшего числа я согласился бы на трагедии, где им ума хватает, а дыхания — нет; совсем для немногих — на философию, для которой у них обычно в избытке желания, но мало постоянства — и ни для кого — на богословие, где они обращаются редко с прибытком, очень часто — с опасностью».

Сегодня одних этих слов было бы достаточно, чтобы погубить репутацию о. Поре навсегда.

Точно так же должны быть ограничены права на сатиру (III, 2): она по природе относится к тем вещам, которые могут быть весьма полезны, но сильно навредить по чужой вине. Из государства с добрыми нравами сатиру не следует совершенно изгонять, но и допускать нужно с предосторожностями. Но в тех рамках, в каких сатира допустима, она очень полезна: «C необходимостью возникает множество пороков, которые нельзя отвратить законами, но можно сдержать сатирой, да и те, которые отвращаются законами, сатирой сдерживаются успешнее». Закон не сдерживает пороки, основанные на низости и неотесанности. Они требуют жала сатиры, а не меча правосудия (P. 38). Сатира эффективнее церковного красноречия и философии. Но не всем и не обо всем можно писать сатиру: ее дозволено писать тем, «кто любит отечество и пишет только ради его исправления; кто же порицает чужие пороки по частным мотивам или в силу ненависти, тому нельзя дозволять писать сатиры». Правителей и судей сатира трогать не должна.

Но самое важное — удалить от молодежи любую литературу, которая могла бы вызывать похоть. В I, 6 Поре признается: «Навязать молодежи полезные книги для чтения, а пагубные отнять, чтоб не читали, — совсем непросто. До того в наше время погибель сладостна, а выздоровление — печально и горько!» Эта проблема затрагивается в речи о романах (III, 6). Романы бывают разные; Поре подчеркивает, что его интересуют в данном случае вымышленные истории о любви. Здесь о. Поре сражается с духом нации и признается, насколько тяжела борьба.

V. Теория театра

Теперь обратимся к театру, который станет точкой соприкосновения. Прежде всего нужно отметить громадную роль театра во французской жизни и культуре. В речи, посвященной театру (III, 5), которая состоит из двух частей (может ли театр быть воспитательным инструментом и является ли он таким на деле), очень ярко описывается эффект; если заменить театр кинематографом, реплика его будет звучать пугающе современно: «Если и есть некоторый блеск у каких-нибудь примеров, когда их читаешь в домашней тени, когда они предстают перед глазами голые, без цвета, без украшений, в одежде из одних только слов, — то насколько ярче они сияют, когда взираешь на них при мощном театральном освещении, когда они предстают перед нами в лице актеров, в своей одежде, со своей расцветкой, со своими знаками отличия, с великолепным оформлением сцены? И если в некоторых жизненных примерах что-то есть, когда они вверены бездушной бумаге или пригвождены к немым буквам — или уж беззвучно красноречивым, то насколько больше в них души, когда они оживают в актерах, когда движутся, когда говорят, с воодушевлением, звонким голосом, красноречивым жестом? Ведь на сцене они предстают в таком виде. Там все выражается так живо, что подражание часто побеждает самое истину. Ты мог бы поверить, что, отмотав назад столетия, сжав пространство, ты внезапно перенесся в те времена и места, где свершилось дело». Это справедливо и для школьного театра: «Они переносят учеников из темной и низкой словесной школы в возвышенную и блистательную школу театра, где юноши, которым предстоит играть лиц, некогда великих в государстве, своевременно научились отвергать или любить то, что, как они видели, встречают со смехом или рукоплесканиями на домашней сцене».

Удобная, по мнению Поре, для формирования нравов школа снабжена наставлениями и примерами (философия дает первые, история — вторые). Театр в обоих качествах может с ними поспорить.

Театр охватывает все состояния, все добродетели и пороки (P. 141). Наставления в театре шире философских: «Он не скрывает ничего, что достойно какого-либо внимания: не только остерегается непорядочности, но и пошлость не оставляет безнаказанной». Театр обладает тремя источниками наставлений: это человеческая глупость, возбуждающая смех, человеческая мудрость (для тушения пожаров похоти и очищения от человеческих пороков) и божественная мудрость, к которой нужно прибегать нечасто. История также менее эффективна в воспитании, нежели театр: у нее нет — в отличие от последнего — возможности выбора, и она не всегда исполняет воспитательное требование о наказании порока.

Во второй части наставник-иезуит дает решительный бой духу нации. Он обрушивается на трех крупнейших французских драматургов. Трагедия «в чувствах французов распаляет двойную страсть, которой нет пагубнее для христианства, — я имею в виду жажду мести и похоть любви». Корнель возбуждает страсть к дуэлям дурным примером испанского героя. Хорошо еще, что Корнель не был склонен к любовной тематике. Но этот порок выпал на долю Расина, который «все стремление имел к разжиганию в трагедиях любовных огней — или к тому склоняла его более мягкая природа, или так ему советовало жгучее стремление к славе». Корнель и Расин — это орел и голубь. В отличие от ужаса, любовь — такое чувство, чьи приманки нужно побеждать, «не идя навстречу, но отвращаясь, не чувствами, но свободой от них, а если возможно, то и неведением». Мольер (не названный по имени) обвиняется в том, что он высмеивал маловажные вещи: «О нем с полным основанием будешь думать, лучше ли он по природе или от искусства? И в том и в другом он наилучший, как и в том и в другом — наихудший; и настолько же худший, насколько лучший, поскольку нет ничего хуже, чем лучший художник худого». В другой речи Поре горько высказался о безнадежности положения: «Стало быть, всегда театр, воздвигнутый христианами и у христиан, будет пылать безумными и романическими любовными страстями? Всегда. Разве только рухнет от какого-либо тяжкого случая и погребется под собственными обломками. Романическая муза устроила в нашем театре пожар, подобный тем пожарам, как мы иногда видели или слышали, как пылали гордые здания всей своей громадой, — такой тушится только крушением. Стало быть, лучше было погибнуть трагедии раньше, чем она заразилась романической любовью? Несомненно; если целомудренной матери семейства подобает скорее умереть, чем пережить позор» (III, 6).

VI. Школьная пьеса

Шарль Поре считается ведущим мастером школьного театра, и он пытается создать для школы иной театр, нежели тот, о котором он написал такие горькие строки. Самая знаменитая его пьеса — Agapitus, martyr, «Мученик Агапит». В качестве примера мы рассмотрим именно ее. Интермедии, предназначенные для музыкально-танцевального исполнения, написаны по-французски, стихами; диалогические части — латинские. Первые мы переведем прозой, вторые — ямбическим триметром. Отметим: музыку к интермедиям написал композитор с именем — Андре Кампра.

Агапит, единственный сын Антиоха, может сделать карьеру при дворе; но его собственный выбор — служить единственному Богу, и он разбивает алтарь Гебы. Наместник провинции Метелл, расположенный к Антиоху, пытается вместе с ним вернуть Агапита к язычеству. Для юного героя Бог — воплощение любви («Я слишком поздно полюбил тебя, о вечная любовь»). Он выше прочих ценностей:

Спасение отечества и Цезаря

Когда зовет на битву — не прекрасно ли

Пасть от руки врагов? Но пасть за Господа

И кровь пролить — какая честь великая!

Для того, чтобы сломить непреклонность сына, которого должны пытать и казнить, нужно более сильное средство: отец находит такое.

Колеблется; прекрасно! Благочестие

В его природе узнаю: боится он,

Что вместе я погибну. Бить же надобно,

Где уязвим: нашел я эту сторону.

Солгу, что за него жестокой смертию

Меня казнят; боль ощутив сердечную,

Почтит отца — почтит богов отеческих...

Юные христиане, выходящие на сцену в интермедии, подвергают сомнению любовь язычников во всех ее видах: «Любовь или ненависть — желать, чтобы сыновья носили те же цепи, что и отцы?»; «Если бы вы их любили меньше, вы их любили бы лучше!»; «Будем любить, христиане, будем любить — Господь так повелевает — тех, кто дал нам жизнь; но будем иметь еще более любви к тому, который один может сохранить то, что дает». И, наконец, они обращаются к Господу: «Ты управляешь нашей судьбой, управляй и нашей любовью». И тем более ради Господа должна быть растоптана в прах половая любовь: «Чтобы воспевать смертные красы, любовь истощает все звуки и питает в сердцах преступное пламя преступными песнями. Сожженные чистейшим пламенем, мы следуем законам святой любви; будем воспевать Творца природы, посвятим ему сердца, посвятим ему голоса». Отцовский замысел терпит неудачу.

...Ты, Бог Христова племени,

Кто ломит сильных мощь непобедимую

И укрепляет слабых этой силою,

Приди на помощь: дай мне грудь бесстрашную

И гордость; за Тебя от кар мучительных

Не отрекаюсь; дай лишь мне терпения!

Удовольствие и мука меняются местами: «В такой битве кто делает его непобедимым? Любовь, божественная любовь, это ты!» «Ах, Господи, когда любишь вас, удовольствия горьки, а кары сладостны!» Это поведение помогает обратиться в христианство язычнику Валерию: доводы против христианства ему диктовала любовь к удовольствиям. Зачем творец, если небеса запрещают наслаждения, сделал нас способными к ним? Он обратился, видя спокойствие Агапита в муках; он никогда не обладал такой безмятежностью среди удовольствий.

VII. Формула провала

Опытный наставник выстраивает в своих педагогических целях иерархию любви. Выше всех — иначе и быть не могло — любовь к Господу. Второе место занимает любовь к королю и отечеству. На следующем ставится родственная любовь. Любовь мужчины к женщине (разумеется, и наоборот) сама по себе, вне супружеских уз, не занимает никакого места в этой иерархии. Она представляет собой отрицательную ценность. Ради поддержания этой иерархии Ш. Поре предлагает масштабную программу литературной реформы — хотя бы в школьных стенах. Ради нее он пытается создать для школьников театр столь же впечатляющий, что и «взрослый». Ради нее он обрушивается с критикой на лучших писателей Франции.

Однако все это представляло собой покушение с негодными средствами. Подход Поре противоречил духу нации, который прекрасно выражали три великих драматурга; почтенный наставник не сумел ни на йоту поколебать его. Точно то же самое можно сказать и о благочестии как таковом; личный пример не сработал. Воспитывая в течение многих лет политическую, интеллектуальную и литературную элиту Франции, пользуясь в ее среде глубоким уважением за свои педагогические и нравственные качества, о. Поре не наложил на нее отпечатка своей личности (хотя, вероятно, сумел пробудить или хотя бы подкрепить во многих интеллектуальные, литературные и театральные интересы).