Смерть по расписанию и полеты на Луну: как мы изобретали будущее

Замечали, как мы перестали мечтать о будущем? Раньше люди представляли полеты в космос или автомобили на антигравитационной подушке — теперь будущее как будто уже наступило, но не радует. Мы каждый день пользуемся технологиями, о которых 20 лет назад могли только мечтать, но все чаще предпочитаем ретро-эстетику, задаем тренд на ностальгию, боремся с зависимостью от соцсетей, а то и вовсе стремимся «к корням, к природе». Пройдемся по основным версиям будущего, которые изобретало человечество, чтобы увидеть, как мы к этому пришли.

Люди придумали будущее поздно — большую часть своей истории человечество обходилось без этой естественной для нас идеи. Античность предпочитала смотреть в прошлое — в золотой век, от которого, по мнению древних греков, удалялась современность. Завтра казалось подозрительным — любые изменения порядка означали еще один шаг вниз, к худшей версии общества и самой реальности.

Если и существовали утопии, то не в будущем, а где-нибудь на краю обитаемого мира. Один из самых ранних сюжетов — история древнегреческого писателя Ямбула «Острова солнца», дошедшая до нас в пересказе Диодора Сицилийского. Автор утверждал, что семь лет прожил на далеких островах, где местные племена построили подобие коммунизма в фантастическом сеттинге: они все выглядели одинаково, жили группами по 400 человек, практиковали свободные отношения и воспитывали детей коллективно. Жить они могли бесконечно долго, но существовал общественный договор: по достижении 150-летнего возраста человек добровольно ложился под особое растение и спокойно умирал.

Время до нашей эры шло медленно и циклично — в ритме сельскохозяйственных работ и мифологических эпох, сменявших друг друга. Христианство впервые разорвало этот круг. Теперь история двигалась от сотворения мира к Страшному суду. Книга Откровения впервые предложила образ будущего в жанре романа-катастрофы: с «великим землетрясением», солнцем, темнеющим «как вретище», саранчой из бездны, зверем с семью головами и другими малоприятными вещами. Так человечество впервые представило себе будущее — и пришло в ужас.

Будущее как политический проект

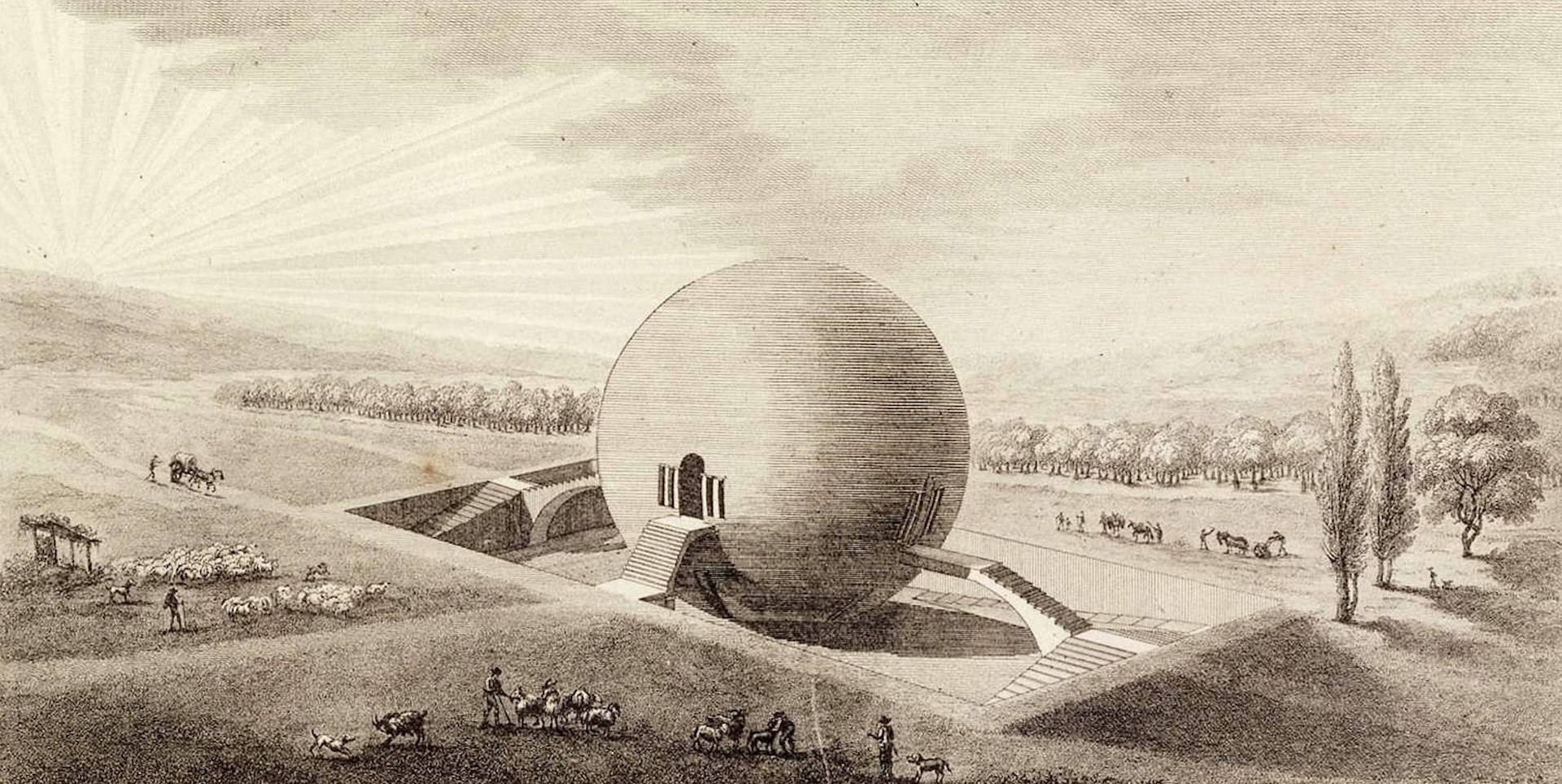

Эпоха Просвещения создала первое «светское» видение будущего. В религиозном представлении будущее «случалось» по воле Бога; теперь оно впервые становится делом людей — программой реформ, политическим проектом, социальным экспериментом.

Герой книги «Год 2440» французского писателя Луи-Себастьяна Мерсье засыпает в Париже XVIII века и просыпается в Париже будущего. Первое, на что он обращает внимание, — исчезли кареты как символ сословных различий. Герой помнит «искусно позолоченные» экипажи, которые в его Париже забивали улицы, и видит вместо этого почти сплошную пешеходную зону: встречные потоки людей движутся упорядоченно по разным сторонам улицы, в повозках — исключительно полезные грузы, а на каретах перемещаются только тяжелобольные.

Образование перестроено так, что вместо схоластики важнейшим предметом стала физика. В ряду ценных вещей грабли, ткацкий станок и молот имеют большее значение, чем предметы роскоши. Единственный знак отличия, заменивший ордена и ленты, — персональная шапка, на которой вышито имя награжденного. Она дает право прохода в любые двери и прямого доступа к государю. Все книги, написанные против христианской религии, оказались сожжены, так как стали совершенно бесполезными. При этом, подчеркивает автор, среди жителей государства нет ни одного атеиста: место католицизма заняла более продвинутая версия религии, которую теоретики Просвещения называли «философской» или «натуральной», основанной на вере в «высшее существо» и лишенной догматики.

В это же время появляются и первые сомнения в «проекте Просвещения». В «Рассуждении о науках и искусствах» философ Жан-Жак Руссо утверждает, что утонченная культура может не только очищать нравы, но и портить их — производить тщеславие, зависимость от статусов и желание жить «на показ». В другой своей книге он описывает прогресс как машину, которая конструирует неравенство и отчуждение: чем сложнее общество, тем больше в нем сравнений, статусов и несвободы.

Будущее на всех парах

XIX век, увлеченный идеями научно-технического прогресса, больше не интересует идеальное устройство общества. Будущее впервые связывают со скоростью, комфортом и дальними путешествиями. Так утопия становится средством передвижения. Идеальным выразителем новой мечты становится Жюль Верн.

«Наутилус» капитана Немо — не просто подводная лодка, а мобильный особняк. Внутри — библиотека, галерея с картинами и коллекциями, гостиная с музыкальным органом и огромным иллюминатором, превращающим океан в спектакль. Снаружи — непредсказуемая водная стихия, колоссальное давление, хищная ихтиофауна. Верновские аппараты устроены как роскошные герметичные миры, где буржуазный комфорт сохраняется даже в самых экстремальных условиях: в «Паровом доме» огромный механический локомотив тянет за собой жилые вагоны — с верандой, дорогой мебелью, библиотекой и всем набором цивилизации «на выезде».

Викторианская «капсула будущего» почти всегда частная. Она рассчитана на избранных — владельца, экипаж, узкий круг пассажиров. В этом смысле XIX век незаметно подготавливает интонацию киберпанка: будущее — больше не всеобщий проект, а привилегия элит. Это своего рода утопический империализм: машина дает не только комфорт, но и власть над пространством.

Мечты о космосе

Эстетика «атомного века» родилась в Америке в момент, когда ядерная физика вышла из лабораторий в массовую культуру: это было обещание почти магической мощи — атом будет работать на мир. Параллельно разгонялись спутниковые и ракетные программы: границы космоса раздвинулись, мир начали измерять в световых годах. Дизайнеры, рекламщики, архитекторы и кинорежиссеры быстро подхватили новые образы: будущее превратилось в товар — его можно было купить, им можно было пользоваться.

Кафе, мотели и автозаправки с аэродинамическими крышами и неоновыми антеннами выглядели так, словно город уже готов оторваться от земли. Внутри — пластик, хром, гладкие сверкающие поверхности, похожие на приборную панель. Космос проникал в быт через детали: «спутниковые» лампы с лучами-спицами, журнальные столики на тонких хромированных ножках, кресла-капсулы, обои с изображениями атомов. Идеальная семья атомного века буквально потребляла прогресс.

У атомного века почти сразу появляется обратная сторона. На журнальных столиках — брошюры гражданской обороны: как распознать вспышку ядерного взрыва, куда бежать, чем заклеить окна, что держать в тревожном наборе, как пережить первые часы. Та же энергия, что обещала питать идеальную кухню будущего, могла мгновенно уничтожить весь дом.

Атомный век по-советски

В романе Ефремова «Туманность Андромеды» будущее — это Земля, на которой природа «нормализована», болезни и физические «дефекты» устранены, а разница между людьми стерта — вместе с мусором, хаосом и архитектурной «разношерстностью». Планета превращается в идеально спроектированное пространство парков и городов-садов. В экранизации 1967 года эта утопия подается как набор открыток: белые пляжи, снежные пики, крупные планы «правильных» лиц.

Будущее должно было быть красивым, потому что красота считалась индикатором развития. У Ефремова персонажи постоянно мыслят тело как продукт долгой эволюции и воспитания: чем более человек «универсален» (спорт, наука, искусство), тем более совершенной формы он достиг. Идеальная телесность поддерживается и вполне «техногенными» вещами — от фармакологии до бытовых «аппаратов бодрости». «Остатки дикости» вытесняются в космос — на самой Земле символической резервацией стала колония-изгнание для «ленивых и неадаптированных».

Позднесоветская фантастика все чаще показывает, что «новый человек» может быть не только героем плаката, но и пугающей фигурой. В мирах Стругацких будущее уже живет в режиме подозрения: прогресс — это инструмент контроля, который готов уничтожить «непонятного» гражданина просто из страха. Даже киборг здесь не становится венцом эволюции: в «Далекой Радуге» бессмертный Камилл — не сверхчеловек, а усталый, раздраженный наблюдатель, завидующий смертности обычных людей.

«Будущее уже наступило»

Герои Sci-Fi-романов и фильмов XX века ничем не отличались от персонажей вестерна — они исполняли привычные социальные роли и никогда не задавались вопросом, сколько стоят их сверкающие звездолеты и стильные скафандры. Американские писатели Уильям Гибсон и Брюс Стерлинг впервые поставили под сомнение идею «будущего для всех». И увидели, что новые технологии не делают мир лучше. Напротив, неравный доступ к ним усиливает социальное неравенство — идея совершенно в духе Руссо. Чем технологии сложнее, тем более привилегированным становится доступ к ним.

Изменились и герои: у Гибсона и Стерлинга они уже не скачут по галактикам, спасая красоток в гермошлемах, а страдают от боли из-за глазного протеза, неудачно вживленного в подпольной клинике на окраине Токио. Или слетают с катушек, как героиня романа «Священный огонь» Стерлинга: 94-летняя высокопоставленная сотрудница медтеха Миа Зиманн проходит экспериментальную процедуру омоложения, вдруг обнаруживает себя 20-летней Майей и сбегает в Европу тусоваться с местной контркультурной богемой.

Наконец, главное новшество — герои Гибсона и Стерлинга чаще путешествуют не в космосе, а по сети. Так, в 1980-е годы появился киберпанк — мрачная дистопия, где правят могучие корпорации дзайбацу, а человеческая жизнь ничего не стоит. При этом улицы трущоб будущего завалены рулонами обычной бумаги для факсов — отличное напоминание о том, как сложно на самом деле что-то предсказывать. Киберпанк скорее стал примером самосбывающегося пророчества: литературные образы, усиленные массовой культурой (например, фильм «Джонни-мнемоник» 1995 года — это экранизация одноименного рассказа Гибсона), не столько предсказали, сколько вдохновили ту версию реальности, в которой мы живем сегодня.

Забавная деталь — в 1993 году Стерлинг посетил Москву, где на конференции фантастов рассказал про киберпанк местной Sci-Fi-тусовке. К его удивлению, киберпанк не произвел впечатление на российских коллег: мрачный мир на руинах цивилизации, в котором будущее приватизировано, слишком напоминало им повседневность. Вернувшись домой, Стерлинг объявил Россию «страной победившего киберпанка».