«Обезьяны Бога» и «нищие лентяи»: как общество воспринимало художников в разные эпохи

Придворные любимцы, высокооплачиваемые гении, романтические герои-одиночки, ремесленники и мастера многозадачности — историки искусства предлагают нам самые разные образы художников. Кто-то из них смог обеспечить себе материальное благополучие, но сегодня малоизвестен, а кто-то при жизни не получил признания, зато после смерти прославился на весь мир. Как относилось к художникам общество и причем тут христианская мораль? Как оплачивался их труд и почему живописцы долгое время находились на нижней ступени социальной иерархии? Рассказывает искусствовед и автор телеграм-канала «Банное барокко» Анастасия Семенович.

Говоря о статусе художника в обществе, важно отделить общественное представление о месте художественной культуры от государственного — хотя бы потому, что современная модель государства по меркам истории искусства (как и истории вообще) относительно нова. Такое явление, как государственная культурная политика, заметное на примерах из XX века, лишь отчасти наслаивается на общественные представления, которые появились много раньше. Кроме того, стоит помнить об исторической инерции, которая продолжается дольше человеческой жизни и тем более — периодов плодотворной работы художников. Проще говоря, в разговоре о социальном статусе художников не надо переносить даже самые массовые современные стереотипы на любые эпохи, а еще важно внимательно присматриваться к исключениям, подтверждающим правило.

В истории европейского христианского искусства долгое время важную роль играла цеховая система и связанная с ней иерархия.

Согласно средневековым представлениям, живопись, ваяние и зодчество были не слишком высокими искусствами, так как относились к ремеслам, предполагавшим физический труд.

Искусства риторики, диалектики, музыки были выше рангом, так как в них, как считалось, превалировало духовное начало. Работа с материей ставила живописцев и скульпторов в подчиненное положение по отношению, например, к аптекарям (такая система была во Флоренции, где цех художников примыкал к более влиятельным врачам). Ровней для живописцев были изготовители свечей, стеклоделы, парфюмеры, гончары. Именно цех контролировал качество работ, отношения с заказчиками и цены. Вне цеха ремесленник таким правом не обладал. Система слегка напоминает современные контракты кинозвезд на участие в крупных франшизах, например в супергероике, когда исполнители ключевых ролей должны постоянно соблюдать строгую диету и режим тренировок, при этом они даже не знают всей сюжетной линии и должны полностью подчиняться режиссеру, а еще оставаться в образе вне съемочной площадки для участия в мероприятиях. Правда, голливудские звезды получают, кроме опеки, еще и большие гонорары, а художники этой компенсации были лишены.

Александр Степанов в книге «Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века» рассказывает, как была устроена иерархия внутри цеха художников-ремесленников: архитекторы были «благороднее» скульпторов (так как их работа связана с расчетами и геометрией), скульпторы стояли выше живописцев, так как их труд похож на работу человека над собой (отсекание лишнего материала и вытачивание формы). Живописцы же считались «обезьянами Бога» — земными симулянтами божественного промысла (то есть изображения мира, «повторения» за Богом). Не случайно уже в Новое время в живописи стал популярным сюжет обезьяньего пира — для художников в этом был своеобразный «подкол».

Несмотря на то, что сейчас Ренессанс часто ассоциируется с расцветом живописно-пластических искусств, Степанов напоминает, что ренессансная культура была прежде всего культурой слова. А живописцы там по вполне средневековой традиции занимали невысокое положение.

Он приводит цитату гуманиста и канцлера Флорентийской республики Поджо Браччолини, который считал, что законы и «узы права» существуют только для «плебса и черни». Для «слабых, наемных работников, нищих, лентяев, тех, у кого нет средств» (как видим, ренессансный гуманизм — всё же специфическое явление).

В Италии XV–XVI веков оплата труда мастера, ответственного за изготовление алтаря, составляла примерно ту же сумму, что и двухгодичный заработок «нищего лентяя» — наемного работника. При этом заказ на алтарь не так просто было получить, а работа зачастую продолжалась не один год, и мастер должен был содержать помощников. Не говоря о том, что заказчики подчас расплачивались зерном или привилегией вроде освобождения от налогов.

Словом, мастерам Возрождения приходилось крутиться и искать, куда вложить средства, чтобы добиться приемлемого уровня жизни. Немецкий гений Альбрехт Дюрер (1471–1528) сделал ставку на гравюры в том числе потому, что они приносили больше денег, чем живопись. Гравюр с одной матрицы можно было сделать много — достаточно было вырезать несколько серий, рассчитанных на разные ценовые сегменты (как Дюрер и делал).

Понятие авторства в современном виде тоже появилось относительно недавно. Тот же Дюрер стал снабжать гравюры своей монограммой для защиты от плагиата, но это его не спасало — их всё равно копировали. Художник дважды обращался к властям с просьбой защитить его авторское право: в Венеции и в родном Нюрнберге. В Венеции его работы копировал Маркантонио Раймонди (1480–1534), но в итоге ему запретили лишь ставить авторскую монограмму, а композицию по-прежнему можно было копировать. Современные исследователи находят особое очарование в изучении таких копий, их показывают вместе с оригиналами — в том числе так было на выставке в Государственном историческом музее в 2021 году.

Интересно, что монограмма Дюрера была своего рода знаком качества. А, скажем, в древнерусской культуре, сконцентрированной на иконописи византийского образца, авторские подписи встречались нечасто. В большом количестве они стали появляться в XVII веке — в период так называемого обмирщения иконы, и у этого определения традиционно был негативный флер. Крупнейший советский реставратор и искусствовед Игорь Грабарь (1871–1960) упрекал Симона Ушакова (1626–1686) в дурном влиянии на благородную и строгую иконописную традицию, ее разложение через «реализм» — то есть в том, что Ушаков не был ни иконописцем, ни живописцем. В последнее время представление об этом времени как об «упадке» пересматривают, но нельзя не заметить, что «высокому» искусству было чуждо самолюбование, оно было преисполнено духовностью, а авторизованные работы XVII столетия с большим количеством деталей действительно представляли собой «обмирщение» (в плохом смысле). Индивидуализм, выраженный хотя бы подписью, считывался как нечто негативное.

В свою очередь, отстоявшему право на монограмму Дюреру приходилось напоминать императору Священной Римской империи Максимилиану I о необходимости выплатить гонорар, а после смерти Максимилиана напоминать уже Карлу V о том, что художнику положена пенсия.

Побывав в Венеции, Дюрер не хотел оттуда уезжать — он писал, что «здесь я господин, дома — дармоед».

Немецкому мастеру предлагали даже остаться в Венеции на выгодных условиях и крайне тепло приняли его работу (алтарную картину для филиала конторы немецких купцов). Это связано со спецификой венецианского отношения к художникам и местной школы живописи. В поездке Дюрер застал пожилого Джованни Беллини (1430–1516), который был первым на должности главного художника Венеции. Это звание давало большое количество льгот (например, освобождало от налогов), при этом должность обязывала писать портреты дожа и иногда исторические картины, а в остальное время мастер мог заниматься другими заказами. После Беллини главным художником Венеции стал Тициан (1488/90—1576), сделавший грандиозную карьеру: кроме венецианских привилегий, мастерской и почета он получил пенсию от императора Карла V и от него же — рыцарское звание (заоблачно высокий статус для живописца), выполнял множество заказов от элиты. Если проводить аналогии с современными мастерами, то можно сравнить успех Тициана с карьерой Захи Хадид (1950–2016) — то же сочетание новаторского творческого начала, крупных заказов и упорного труда.

Интересны и примеры, когда художники имели не одну профессию, и их статус как бы спаивался из разных сфер. Фламандский мастер Питер Пауль Рубенс (1577–1640) совмещал работу в мастерской с дипломатической службой, причем иногда мирные соглашения и заказы для своей мастерской обсуждал с одними и теми же людьми. Рубенс не любил «богемный» образ жизни (свойственный, например, его учителю Адаму ван Ноорту), он предпочитал труд и дисциплину. Его можно считать наследником Тициана и эстетически (фламандец изучал работы венецианского мастера и многое у него перенял), и в подходе к ремеслу. Та же продуктивность на службе у элиты, не идущая при этом вразрез с задачами творческого развития, то же достижение статуса и достатка через оттачивание своего таланта, ум и умение работать с рыночными механизмами. И хотя понятие авторства всё еще было размыто (работы из мастерской Рубенса разнились по цене исходя из того, как много над ними работал мастер — иногда он прикладывал руку к вещам только на финальной стадии), но характер в живописи Нового времени уже отчетливо проявился. Это еще не была романтическая индивидуальность, но мастера уже утверждали свою личность.

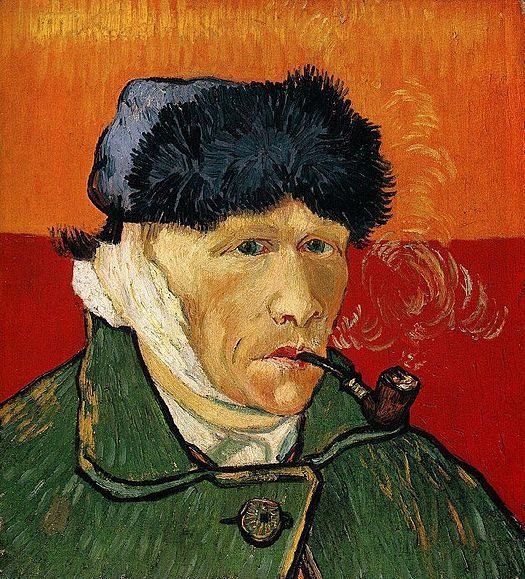

Близкое к современному представление об авторстве и о месте художника в обществе появилось лишь в эпоху романтизма, в XIX веке. Это течение сильно повлияло на образ творца не только для публики, но и в представлении художников о самих себе. Романтизм отстаивал индивидуальность, бунт личности против условий социума, против уклада «отцов» и рационализма — в пользу иррационального. В литературе самый пламенный романтизм продержался весьма недолго — французские писатели уже через поколение высмеивали лирику Альфонса де Ламартина (1790–1869), а Александр Пушкин (1799–1837) успел написать как порывисто-романтические вещи, так и поиронизировать над романтическим героем. В живописи же романтический стиль и сами романтические герои оказались разнесены во времени: в силу инерции академической системы образования художники-романтики (например, Эжен Делакруа) не были романтическими героями — они работали над темами и мотивами, свойственными романтизму, технически будучи преемниками старых мастеров и учителей-классицистов. Художники — романтические герои появились после самого романтизма, это мастера, которые сегодня стали суперзвездами от искусства: Винсент ван Гог (1853–1890), Поль Гоген (1848–1903), Михаил Врубель (1856–1910).

Утверждение индивидуальности и тяги к бунту в культуре романтизма способствовало утверждению образа художника, который популярен и сегодня, этакого стереотипного Ван Гога: одинокого непонятого гения, вынужденного прозябать в нищете, страдающего нервными срывами и в целом нездорового.

Романтического героя невозможно представить интегрированным в социум и тем более делающим «обычную» работу, как голландские мастера XVII века. Романтический бунт предполагает разрыв с обществом и основан на образе художника как «особенного» существа — отсюда мемы «он художник, он так видит». Влияние этих стереотипов трудно переоценить: через романтическую оптику зачастую воспринимают совсем не романтических старых мастеров. Например, сравнивают эстетику света и контрастов в работах Рембрандта (1606–1669) и Михаила Лермонтова (1814–1841). Историк искусства Светлана Алперс в книге «Предприятие Рембрандта. Мастерская и рынок», впервые изданной в 1988 году, пишет о том, как сложно даже исследователю пробиться через романтические стереотипы о художнике и представить работу мастера в реальных рыночных условиях Нидерландов эпохи расцвета. Исследовательница упоминает, что взгляд на Рембрандта как на предпринимателя для ее современников был чуть ли не кощунственным. Это и есть следствие романтизации образа — жизнь людей из доромантических времен рассматривается через более позднюю оптику, где художник считается вечно одиноким героем.

Эксцентричные выходки были свойственны и художникам Средневековья, однако, как писал Александр Степанов, они были скорее самоутверждением-компенсацией из-за собственного низкого положения или же сбросом напряжения из-за многочисленных цеховых условностей. В один ряд с художниками можно было поставить бродячих артистов — то есть людей не оторванных от общества, как романтические герои, а, напротив, слишком хорошо его знающих.

Романтическое же представление о художнике двояко: с одной стороны, оно «возвышает» его, сообщая ему непостижимую для «простых смертных» особость. Это кажется более привлекательной ролью, чем роль «обезьяны Бога». С другой стороны, романтическая поза (или представление зрителей о художнике как о романтическом герое) исключает его из рынка. Раньше в сильных художественных центрах работали династии художников (можно вспомнить Бассано и Тьеполо в Венеции, Брейгелей, множество «малых голландцев»), что обеспечивало преемственность, в том числе на рынке. А затем романтический разрыв с «отцами» и социумом постулировал невозможное: что художника «из ниоткуда», отвергающего систему художественного образования, социальных условностей и так далее, общество должно поддерживать или содержать из веры в его гениальность. Иногда это и правда удается — как не вспомнить русского коллекционера Сергея Щукина (1854–1936), который покупал картины Анри Матисса (1869–1954) не потому, что они ему нравились, а потому что он чувствовал, что за этим искусством будущее. Однако не всем везет встретить своего коллекционера или мецената, а романтические образы тиражируются до сих пор. Фильмы про художников традиционно смакуют этот бунтарский флер: в них художника обычно сопровождает верная подруга или муза, сам художник занимается саморазрушением, но после смерти или около того получает-таки признание.

Проблема в том, что когда художники — не только живописцы, так можно сказать и про рок-музыкантов — выражают свою индивидуальность через противопоставление массовому вкусу и общественному запросу, они хотят избежать интеграции и традиционного для старой культуры ученичества, но получить признание. И непременно в качестве гениев. Идея яростно идти «против системы» хоть и кажется свежей и рок-н-рольной, на самом деле уходит корнями в романтизм и XIX век. Да и культы гениев не рождаются сами по себе — и чем ближе к современности, тем проще определить «продюсера».

Например, недавно исследователь Ханс Люйтен написал книгу о Йоханне ван Гог (1862–1925). Она была вдовой Тео ван Гога (1857–1891), брата художника, и крайне практичной женщиной, которая, по сути, создала публичный образ Ван Гога.

Также она опубликовала переписку братьев, чем определила важность семейных уз в мифе о художнике. И, конечно, Йоханна хотела обеспечить будущее своего сына — тоже Винсента, — поэтому активно занималась продажами картин деверя. Как видим, у мифов о романтических героях есть реальные творцы, а романтическое представление о противостоянии личности всему миру всё же слишком наивно.

Здесь же можно проследить интересную петлю времени: в XX веке общим местом стал и романтический образ художника, и отход от технических (ремесленных) требований к искусству в пользу идеи, концепции. Возможно, это не так очевидно на примере СССР или России, где государственное образование от художественных школ до вузов и сегодня предполагает техничную работу с традиционными материалами, однако в различных школах «современного» искусства ручной труд не в большом почете. Последнее странным образом возвращает нас в Средневековье — это как будто попытка переиграть тогдашнюю иерархию и доказать принадлежность арта к сфере «духовной», не связанной с «грубой материей». Сюда же можно отнести работу с нейросетями: организуя выставки визуальных образов, сгенерированных искусственным интеллектом, художники полагают, что нейросеть «освобождает художника от механического труда». В России это противостояние (если можно так сказать) связано с советским наследием: официальная культура придавала большое значение техническому мастерству, и, согласуясь с государственной идеологией, уважала ручной труд. Соответственно, быть «против системы» тогда значило брезговать ремесленностью в искусстве. Опять же, речь не только о живописи, сарказм над производственным отношением к творческому труду сквозит даже в «Мастере и Маргарите».

Между тем техническое мастерство и умение писать реалистические портреты ценит массовый зритель, что подчас провоцирует презрение к нему. Этот механизм описал советский искусствовед Алексей Федоров-Давыдов (1900–1969). В некоторых главах книги «Русское искусство промышленного капитализма» он упоминает, как художники XIX века начали ориентироваться на крупных частных заказчиков или меценатов, по сути исключив из уравнения публику (для которой раньше организовывали те же выставки передвижников). Работа с крупным частным капиталом предполагала некую обособленность, не такой быстрый темп производства, а главное — снисходительно-презрительное отношение к широкой публике.

Положение художника в обществе, будь то артист, живописец, музыкант, едва ли было когда-то по-настоящему высоким (исключения вроде Тициана скорее подтверждают правило). Судя по истории искусства, самые продуктивные для всех сторон отношения — рыночные, живой рынок не так неповоротлив, как инерция социума и институтов. А главное — он позволяет получить признание здесь и сейчас хотя бы в форме бренной материи, то есть денег.