«Ненавижу „Хэви-Метал“, потому что это название стирального порошка, пишите!» Как дети заводили друзей по переписке на страницах советских журналов

Неуклюжие объявления о поиске друзей, которые лет тридцать назад публиковались в легендарном журнале COOL, у многих до сих пор вызывают не только смех и чувство неловкости, но и ностальгические воспоминания. При этом мало кто в курсе, что знакомства по переписке через специальные рубрики в периодических изданиях появились гораздо раньше: если в самом начале советской эпохи журнал «Мурзилка» сводил любителей котиков с владельцами бумажных кооперативов, то уже в самом ее конце журнал «Костер» помогал найти братьев по разуму «НЛО-навтам» и знатокам барабашек. Лена Ека изучила подшивки советских детских журналов и выяснила, как происходили дистанционные знакомства в те благословенные аналоговые времена.

Странный недуг котика Котуси

До революции объявления о поиске друзей в русской детской периодике, кажется, не печатались — по крайней мере, нам их найти не удалось. Первые такие публикации появились уже при советской власти, в середине 1920-х годов. Увы, встречались они нечасто, так что нам придется ограничиться всего двумя изданиями: журналами «Мурзилка» и «Пионер», где объявления публиковались более-менее регулярно.

В 1920-х значительную часть рубрики «Мурзилкина почта» составляли письма, где юные читатели делились небольшими рассказами о своей жизни. Например, девятилетняя Лена Андреева из города Пугачев пожаловалась «Мурзилке» (№ 1, 1928) на странный недуг домашнего питомца (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены):

«Есть у нас черненький котик Котуся; он у нас кушает очень много. Мы наливаем в тарелку три раза в день мясного супа с белым хлебом. Он так кушает, что с ним даже делаются припадки. Лежит часа по два без сознания <...>. Вдруг вскакивает и [бежит] прямо к тарелке с молоком. Потом принимается за игру с мышами. Вот и вся его работа».

Федя и Василек Тихомировы из Ленинграда гордо сообщали (№ 2, 1928):

«Мама принесла нам копилку. Мы туда кладем деньги, и мамочка их относит в сберегательную кассу. Я, Василек, копилку назвала „Советская власть“».

Семилетний Юра Петров хвастался (№ 5, 1926):

«Я поймал галку. Выдрессировал ее, и она понимает меня: когда я ей говорю: „Будь готова“, она отвечает мне „кар-кар“, то есть: „всегда готова“».

В № 3 за 1926 год «Мурзилка» опубликовал письмо шестилетнего Вити Жирякова, который рассказывал о гибели своей поделки — бумажной модели кооперативного магазина:

«Из приложения к „Мурзилке“ я склеил... „Кооператив“... и сел пить чай. А в это время наш серенький котенок незаметно прокрался к „кооперативу“ и разгромил его, повалил прилавок, изорвал кассу, откусил ногу приказчику, разорвал пополам рыбу, намял весь товар, разорил мой кооператив».

Неожиданно на письмо Вити откликнулся шестилетний Жора Ефимов (№ 5, 1928):

«Я хочу переписываться с Витей Жиряковым. Он пишет, что его кошечка разгромила „Кооператив“, а у меня братик добрался до [бумажной модели] „Стада“ (прилож. к „Мурзилке“, 1925, № 9) и вместо завтрака половину перепробовал во рту. Витя, напиши, хочешь со мной переписываться?»

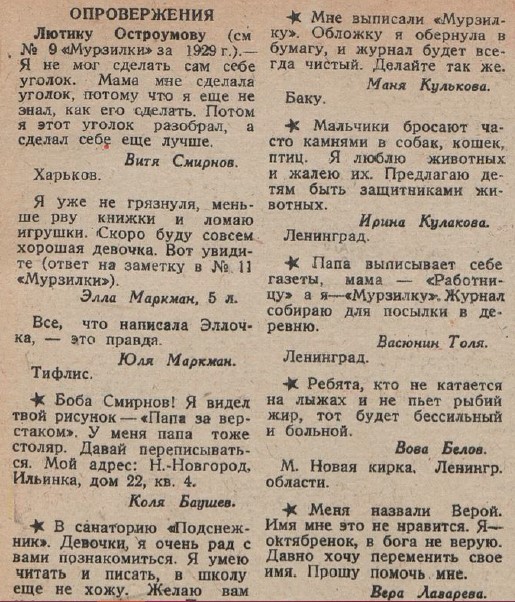

Витя так и не ответил. Однако эта несостоявшаяся переписка стала поводом к появлению множества объявлений о поиске друзей. Ребята отвечали на письма сверстников, причем поводом для знакомства могла стать любая мелочь. В № 4 за 1930 год Коля Баушев писал:

«Боба Смирнов! Я видел твой рисунок — „Папа за верстаком“. У меня папа тоже столяр. Давай переписываться».

Несколько откликов собрало печальное письмо Кати Жабруновой из № 7 «Мурзилки» за 1931 год:

«Я болею костным туберкулезом позвоночника. Я скоро поеду в Ленинград лечиться... Мне десять лет. Я в школу не хожу, а мама меня выучила читать и писать. Теперь я умею писать письма в „Мурзилку“. Девочки, я буду очень и очень рада, если вы мне напишете...»

Трогательный ответ пришел от восьмилетней Регины Пильчман (№ 2, 1932):

«Я отвечаю тебе, милая девочка, я очень рада вести с тобой переписку <...>. Желаю тебе, чтобы ты выздоровела и могла учиться ходить в школу со всеми ребятами. Я живу в Канавине: подруг у меня немало, но они живут очень далеко; когда прихожу из школы, мне очень скучно. Я знаю хорошие песни и много пою, и, если захочешь, то я тебе напишу песню».

В те годы, благодаря повсеместной организации в СССР специализированных лечебных учреждений, заболеваемость туберкулезом значительно снизилась, но всё еще была весьма высока. Об этом можно судить по объявлениям ребят. В № 3 «Мурзилки» за 1930 год опубликовали письмо, где говорилось:

«Мы, октябрята детского дома для туберкулезных детей имени Фрунзе, хотим переписываться с другими октябрятами».

Вероятно, туберкулезом позвоночника болела Люся Пустынникова, которая писала:

«Ребята, я хочу с вами познакомиться и переписываться... у меня горбик и паралич ног <...>. Мне очень хочется ходить».

№ 12, 1929

Читатели часто откликались на такие объявления, желали больным выздоровления и предлагали дружбу.

Далеко не все дети рассказывали о себе столь подробно.

«Товарищи, я хочу с вами переписываться, — сухо и по-деловому сообщал восьмилетний Зяма Слуцкий из Днепропетровска. — Пишите о своей жизни и работе».

№ 8, 1932

«Хочу переписываться с детьми, которые пишут в журнале, — заявляет пятилетний Шура Чесноков. — У меня есть черный кот, которого зовут Цыган. Он царапает руки, когда я с ним играю».

№ 5, 1928

Загадочное объявление оставил Вася Жиляев:

«Мне очень хочется узнать, кто такой Женя Афанасьев и иметь [с ним] переписку через журнал. Сам пиши ответ».

№ 10, 1928

Иногда «Мурзилка» превращался в печатную версию передачи «Жди меня».

«Есть ли среди читателей „Мурзилки“ моя подруга Риточка Фергер из Пятигорска?» — интересовалась шестилетняя Марта Беленькая (№ 7, 1928).

«Жоржик Левит! — писала ее ровесница, Аня Шисельман из Тульчинска. — Видели твой рисунок [в журнале]. Мы знакомы. Я была у вас в Могильне. Пиши, где живешь и как».

№ 3, 1929

Объявления от ребят постарше иногда печатали в журнале «Пионер». Одна из первых публикаций такого рода — письмо ленинградских пионеров под заголовком «Пионер доставляет нам удовольствие» (№ 7, 1924).

«Мы хотим... завязать переписку с другими отрядами нашего СССР, — писали ребята. — Напишите нам что-нибудь о жизни вашего отряда, а мы с радостью напишем вам ответ».

Как правило, читатели «Пионера» знакомились «отрядами», а не поодиночке.

Ребята обменивались опытом общественной работы, рассказывали о своей жизни, пересылали друг другу журналы, газеты и стенгазеты. Переписка была скорее необходимостью, «общественной нагрузкой», а не развлечением. Объявления часто писались неуклюжим суконным языком. Яркий пример — письмо полтавских пионеров, напечатанное в № 6 за 1924 год под заголовком «Хотим установить связь с Москвой»:

«Дорогие товарищи! Вот уже два года как существует наша организация, но мы до сих пор не имели связи с пионерами Москвы. Недавно к нам в центральный клуб явился московский пионер, и мы провели с ним беседу, которая дала нам краткое, но ясное представление о вашей работе. Из всего сказанного им мы почерпнули много материала для дальнейшей работы. На собеседовании было вынесено и единогласно принято предложение связаться с пионерами Москвы».

Основная масса писем, публиковавшихся в «Пионере», была адресована москвичам. Ребята из небольших городов и поселений жаловались им на жизнь, просили совета и помощи.

«Мы про Москву только слыхали, да читали, на карте видели кружок со словом „Москва“», — писали сибирские пионеры и рассказывали о плачевном состоянии местной школы (№ 1, 1926).

Похожее письмо прислали в журнал ребята из Казахстана (№ 12, 1925):

«...нам заменяет клуб школьный коридор, где у нас устроен уголок имени Ленина и звеньевые уголки. Денежных средств тоже нет и не ожидаются ниоткуда. Шефства над нами никто не берет. Мы сами своими силами ставили два раза спектакли, чтобы купить [красные] галстухи, но... результат оказался плачевным <...>. У нас недостаток в литературе. Мы живем в глуши, в степи и ничего не видим, желаем переписываться с каким-нибудь московским отрядом».

В № 8 за 1925 год появилось душещипательное письмо пионера Василия Милованова из Рязанской области, который обращался к московским товарищам с просьбой забрать его в столицу:

«Живу я в маленькой деревне среди скопища народа, не знающего света. Отец мой... велит мне выписаться [из пионеров] и хочет нанять меня пасти стадо <...>. Не оставьте моей просьбы к вам, дорогие товарищи и братья; прошу очень вас посодействовать и помочь мне приехать к вам и побыть у вас в отряде, а если можно, и остаться работать с вами. Я лишь считаюсь сыном темных родителей, но чувствую сердцем и умом, что я сын Республики, стремящийся к знанию. Мне хочется быть борцом, бороться за дело Ильича с деревенской темнотой... Мне хочется к вам в город».

В 1930-х объявления о поиске друзей сменились сообщениями об успешном сборе средств на новый самолет или тракторную колонну.

Эти письма постоянно перемежались вызовами на соцсоревнование. В 1929 году, с началом первой пятилетки, участвовать в таких соревнованиях активно призывали и взрослых, и детей. В первом случае это должно было способствовать увеличению производительности труда, во втором — повышению успеваемости, улучшению дисциплины и более широкому развертыванию общественной работы. В № 5 «Мурзилки» за 1930 год Ируся Горюшкина из Краснодара вызывала подругу на необычное соцсоревнование:

«Я решила не лениться,

Долго спать я не хочу,

Лучше буду я учиться,

Чем валяться поутру.Вызываю на это Клавочку Пукач».

Господин Горбачев

К 1933–1934 году объявления о поиске друзей практически полностью исчезли из детской прессы. Вновь на страницах газет и журналов они появились только в 1960-х, но публиковались очень редко. В то время в приоритете была так называемая интернациональная работа, то есть общение со сверстниками-иностранцами, поэтому редакции печатали только письма детей из других стран.

В № 32 «Пионерской правды» за 1961 год опубликовали письма от детей из Союза польских харцеров (польская национальная скаутская организация). Ребята писали, что «очень любят Советский Союз», и просили прислать фотографии Кремля и Москвы-реки. В № 5 за тот же год поместили письмо от Леелы Тунгал из Эстонской ССР, которая предлагала читателям организовывать в школах «уголки дружбы» для хранения писем и обещала поделиться адресами своих эстонских друзей.

Читатели постоянно хвастались в своих посланиях, что завязали общение с болгарскими пионерами или детьми освобожденной Кубы, но своих адресов не оставляли.

Видимо, в то время в этом не было необходимости, ведь школьники могли обмениваться контактами при личных встречах: они ездили друг к другу в гости за рубеж, встречались на фестивалях, слетах и в пионерских лагерях. В других случаях письма ребят из других стран раздавали в школах — обычно их получали особенно прилежные ученики и участники начавших формироваться в 1970-е годы клубов интернациональной дружбы. Только в конце 1980-х объявления ребят из-за рубежа начали публиковать «в открытом доступе». Сообщения со всех уголков земного шара собирал на своих страницах журнал «Миша»: здесь были письма ребят из Индии, Африки, Америки, Франции, Болгарии, Германии и других стран. «Миша» мог себе это позволить: издание выходило за границей и печаталось на разных языках — от английского до монгольского.

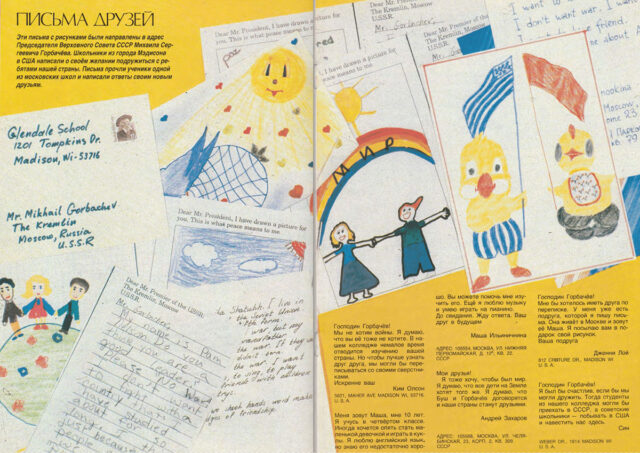

В объявлении обязательно указывалось, на каком языке могут переписываться ребята. Некоторые владели двумя — например, английским и арабским, но русским владели единицы. Юные иностранцы часто сообщали, что хотят побывать в Советском Союзе, побольше узнать о нем. Объявления выглядели довольно однообразно: ребята рассказывали, что любят рисовать, увлекаются спортом, собирают открытки или занимаются фотографией. Однако письма, опубликованные в № 3 «Миши» за 1990 год, определенно заслуживают внимания: американские дети обращаются в них не только к своим русским сверстникам, но и к «господину Горбачеву» с надеждой, что тот сможет «договорится с господином Бушем».

«Хэви-Метал» — название стирального порошка

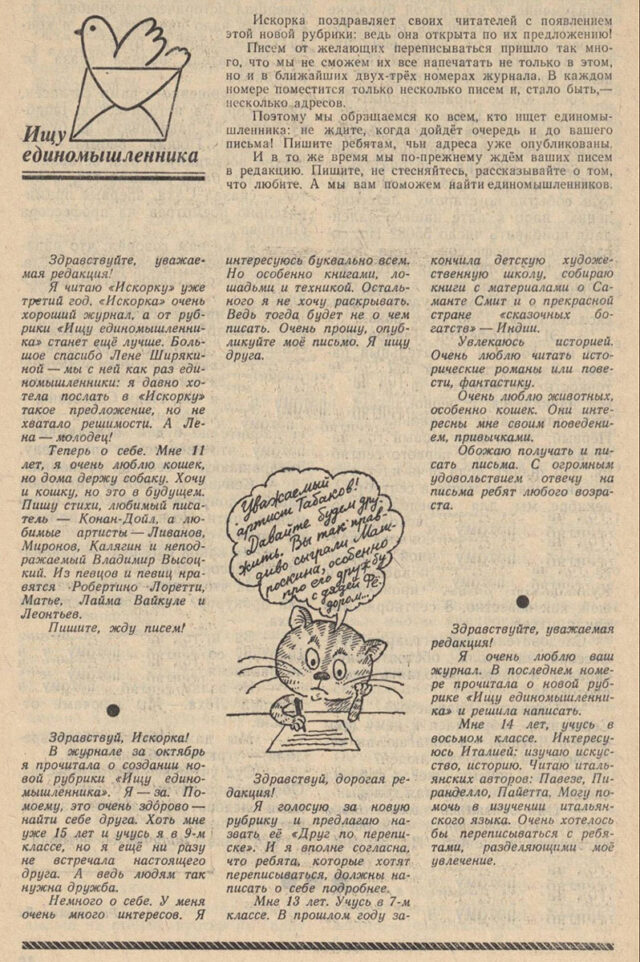

Тогда же, в конце 1980-х, полноценные рубрики с объявлениями появились в других детских и подростковых журналах. Примечательно, что это произошло вскоре после возникновения аналогичных разделов во «взрослой» периодике. Судя по всему, дети решили последовать примеру старших и начали бомбардировать редакции любимых изданий объявлениями о поиске друзей. В № 10 литературного журнала «Искорка» за 1988 год опубликовали письмо читательницы из Алтайского края:

«Я знаю, что многие ребята просто мечтают о друге по переписке. Ведь это так здорово — получать письма! И отвечать на них. И вдвойне интереснее, если друг разделяет твои увлечения. Собирает, предположим, книги по культуре какой-нибудь страны или об истории какого-нибудь города. Или увлекается каким-нибудь направлением в современной музыке. Или у него есть коллекция открыток с цветами и животными».

В «Искорке» к этой инициативе отнеслись скептически. Во-первых, журнал выходил только в Ленинграде — обмениваться письмами, живя в одном городе, было бы странно. Во-вторых, полагая, что всем детям нравится одно и то же, редакция опасалась шквала скучных «писем-близнецов». Тем не менее в № 1 «Искорки» за 1989 год все-таки появилась новая рубрика «Ищу единомышленника».

Объявлений от желающих переписываться пришло так много, что места на их публикацию не хватило ни в этом, ни в нескольких последующих номерах.

Вопреки ожиданиям редакции, письма поступали не только из Ленинграда и области. Писали из Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода и даже Казахстанской АССР. Вот что рассказывали о себе читатели:

«Ненавижу металлистов, панков и „Хэви-Метал“, потому что „Хэви-Метал“ — название стирального порошка... О других интересах узнает тот, кто напишет мне <...> Напечатайте, пожалуйста, мое письмо, а то хороших ребят так на свете мало, многие прикрываются оболочкой доброты, а за ней скрываются холодность и безразличие».

«Очень люблю животных, дома есть кот Факир. Развожу кактусы, читаю книги о животных. Обожаю „Битлз“, люблю „Европу“, „Юритмикс“, „Дип Пёпл“, Майкла Джексона <...>. Моя любимая одежда — джинсы, пуссер [разновидность джемпера. — Л.Е.] кроссовки. Люблю гулять по Ленинграду, особенно на Невском».

«[Я хотела бы переписываться с] теми, кто не равнодушен к религии. И с ярыми атеистами, и с религиозными фанатиками, и с теми, кто, как и я, считает, что к этому нельзя относиться однозначно».

Увы, рубрика просуществовала всего несколько месяцев: в № 5 «Искорки» за 1989 год сообщалось, что объявления читателей действительно оказались слишком похожими друг на друга. По мнению редакции, рассказа о своих увлечениях недостаточно, чтобы найти хорошего друга.

«Единомышленника можно найти тогда, когда высказываются мысли, — писала „Искорка“. — А как раз мыслей-то в письмах... мало — только описание своих увлечений».

Рубрику «добило» письмо некой Наташи Б., опубликованное в том же номере:

«Эта ваша рубрика „Ищу единомышленника“ ни к чему хорошему не приведет. Тем глупым девчонкам, чьи письма вы печатаете, приходит по 100 ответов, а может, и больше. Они же просто не в состоянии поддерживать „дружескую“ переписку со всеми. А те письма, которые вы не печатаете, просто пропадают даром».

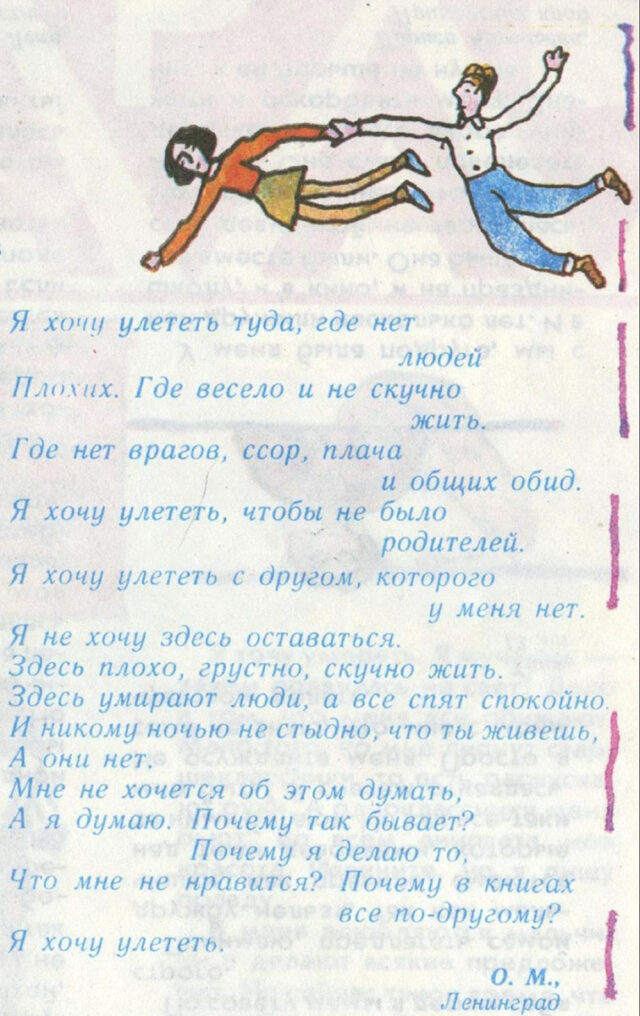

Я хочу улететь

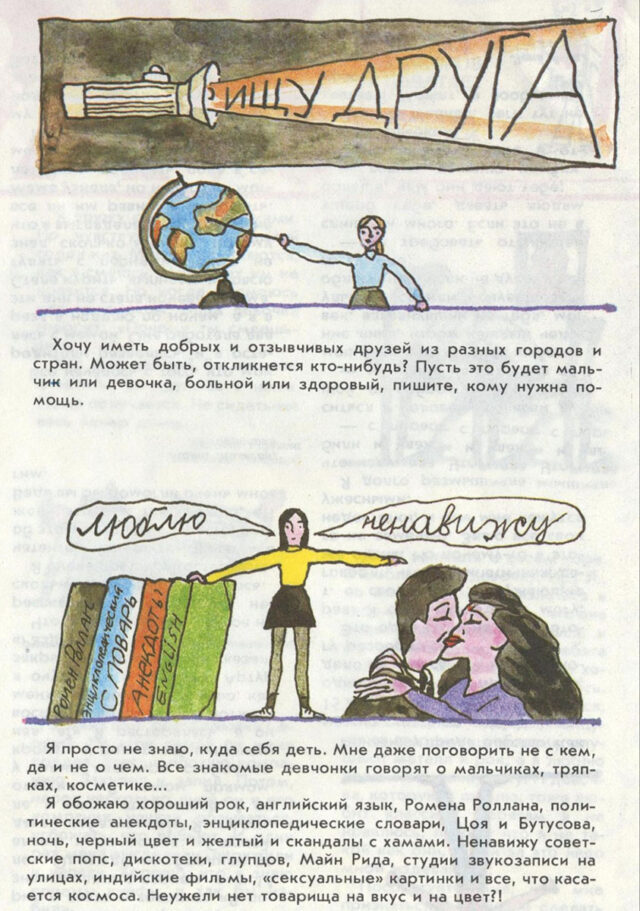

«Мысли», которых ждала от читателей редакция «Искорки», в избытке встречались на страницах «Барабана» — приложения к журналу «Костер», где публиковались письма читателей. Порой попадались необычные и даже забавные вещи:

«Прочитав книгу А. Дюма „Три мушкетера“, мы потеряли голову. Теперь мы не просто девочки, а еще и благородные мушкетеры. Хотим, чтобы мальчики и девочки, которые хотят вступить в ряды мушкетеров, написали нам».

№ 10, 1991

«Хочу переписываться с теми, у кого есть веснушки».

№ 2, 1992

«...очень-очень прошу всех ребят, которые наблюдали НЛО, входили в контакт с НЛО-навтами, видели в своей квартире проделки Барабашек, подробно описать явление и прислать мне письмо. Еще хочу переписываться с ребятами, которые умеют притягивать руками и глазами разные предметы».

№ 2, 1991

Однако большинство ребят отправляли письма в рубрику знакомств, надеясь найти скорее товарища по несчастью, чем друга по интересам. Евгений из Свердловска просил сверстников рассказать ему о том, как бороться с пьяницами, регулярно собирающимися у его дома (№ 10, 1989), Света из Таганрога рассказывала, как ей удалось вытащить друга из плохой компании и предлагала помощь сверстникам, оказавшимся в аналогичной ситуации (№ 12, 1988). Подобных писем в «Барабан» приходило немало:

«Я хочу переписываться с какой-нибудь девочкой, у которой так же, как и у меня, нет отца. Мне кажется, мы поймем друг друга».

№ 12, 1990

«Говорят, что я некрасивая. Когда у нас дискотеки, вечера, надо мной смеются. Говорят: мол, зачем пришла? Неужели я вправду никому не нужна? У меня нет друзей, мне не с кем поделиться своими мыслями».

№ 6, 1990

«Я думаю, что у меня очень обидная фамилия. Идешь по коридору в школе, а вдогонку слышишь: „Это козлиха из 8а пошла!“ У ребят с такой фамилией, как у меня, часто бывают такие насмешки вслед. Если мы будем переписываться, делиться своими бедами и радостями, многим из нас станет легче. Может, и посоветуем что-нибудь друг дружке».

№ 2, 1991

Также в журнале регулярно публиковались объявления детей, которые хотели переписываться со сверстниками из других союзных республик, причем дело было отнюдь не только в праздном интересе.

Так, после обострения Карабахского конфликта и последовавшего за ним Спитакского землетрясения школьники из Удмуртской АССР отправили в «Барабан» такое письмо:

«Хотим иметь друзей во всех республиках нашей страны, чтобы не могло повториться то, что произошло в Нагорном Карабахе... Хотим помогать тем, кого постигло горе. Сразу после землетрясения в Армении мы перечислили пострадавшим 300 рублей».

№ 7, 1989

Судя по сообщениям читателей журнала, национализм и даже расизм в советских школах, увы, не были редкостью. Так, в № 2 за 1991 год «Барабан» напечатал письмо девушки по имени Роллан, которой приходилось терпеть насмешки и оскорбления от сверстников из-за темного цвета кожи. Роллан просила откликнуться ребят, которые оказались в такой же ситуации. Подобных писем поступало так много, что в № 12 за 1990 год редакция «Барабана» обратилась к читателям с таким призывом:

«Еще ни один год не приносил читателям столько межнациональных конфликтов, как этот, уходящий <...>. В письмах читателей всё чаще мелькают призывы к другим: „Помиритесь! Остановитесь! Давайте жить дружно!“. Давайте. Но давайте и у себя в классе, во дворе, в деревне не выкрикивать друг другу жестокое и бессмысленное: „Фашистка, хохлушка, жидовка, русак“. С этих маленьких бескровных трагедий начинаются большие. Увы, не бескровные».

***

В заключение хочется отойти от темы знакомств и рассказать, о чем еще писали читатели «Барабана» на закате СССР. На страницах журнала часто затрагивались острые темы и вспыхивали эмоциональные споры.

Ребята от 10 до 15 лет возмущались дороговизне продуктов и тому, что у кого-то дома до сих пор висит портрет Сталина, требовали переписать учебники, ввести «уроки Правды» или рассказывали о насилии в семье и школе.

Некоторые писали о своем отношении к пионерской организации и обсуждали перестройку. Эти не по-детски серьезные, сложные и очень разные письма объединяло одно: неравнодушие. Будущее волновало всех, и многие надеялись, что оно, наконец, окажется светлым. Из № 12 «Барабана» за 1990 год:

«Сейчас в какую очередь не встанешь, в какой автобус не войдешь, всюду услышишь: „Доперестраивались! Развалили страну!“ Конечно, у нас много трудностей. Но я — за перестройку. А то, что сейчас многого не хватает — так это, я уверена, ненадолго. Даже астрологи предсказывают нашей стране хорошее будущее. А я им верю!

Инна,

14 лет,

Симферополь».