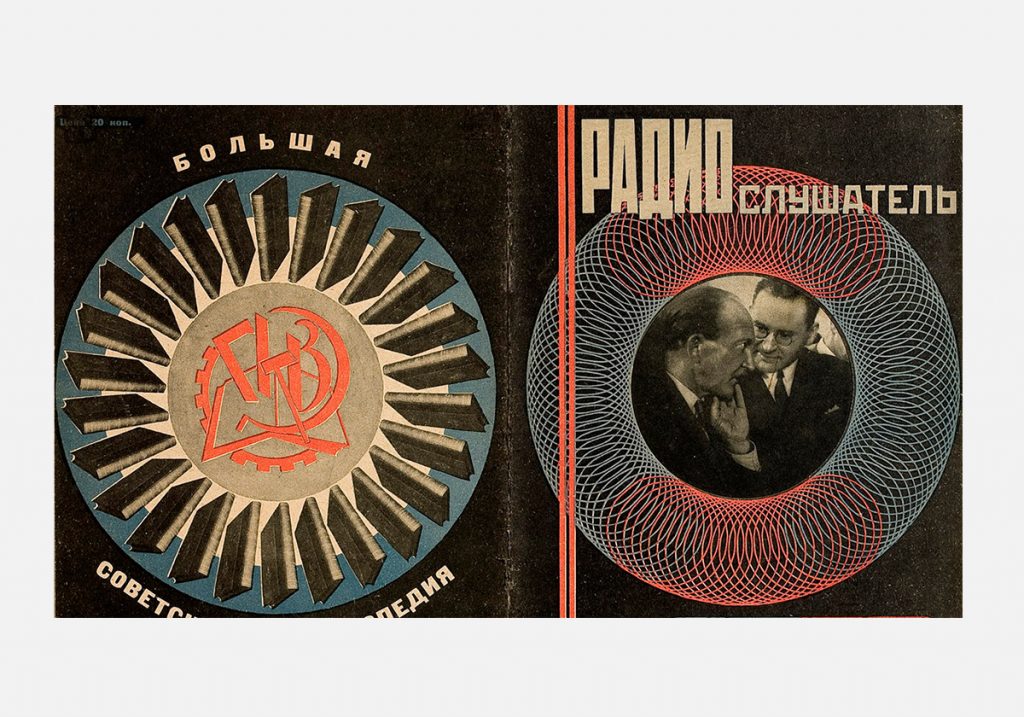

«Радио-интернет» от Велимира Хлебникова, первый нормкорщик Дзига Вертов и говорящие черные тарелки: история радио в советской культуре

Уже с первых дней существования советской власти большевики уделяли огромное внимание развитию новых средств пропаганды. Всем известно пресловутое ленинское «Из всех искусств важнейшим для нас является кино». Но не меньшее значение уделялось и радио, которое подчас могло добираться туда, куда не доходило и кино (практика советских кинопередвижек — это тема для отдельной статьи). В публикациях советского периода зачастую подчеркивалось, что царский режим не уделял должного внимания развитию радио. Действительно, уже в дни Октябрьской революции радио использовалось для передачи ленинских декретов и правительственных сообщений.

А когда в 1920 году Ленин узнал о работах Михаила Бонч-Бруевича в области налаживания производства радиоламп, он написал ему письмо, где были такие строчки: «Газета без бумаги и „без расстояний“, которую Вы создаете, будет великим делом».

Этот довольно поэтический образ привлекал и внимание поэтов того времени.

Авангардист Велимир Хлебников всего год спустя, в 1921 году, пишет статью «Радио будущего». В ней он описывает фантастическую сеть радиостанций. Радио, напоминающее по размаху и эффекту современный интернет, должно связать всю страну.

По мысли Хлебникова, радио станет не просто носителем информации, а сможет передавать запахи, вкусы, повышать производительность труда и обучать неграмотных:

«Задача приобщения к единой душе человечества, к единой ежесуточной духовной волне, проносящейся над страной каждый день, волне, орошающей страну дождем научных и художественных новостей, — эта задача решена Радио... <...>

Землетрясение, пожар, крушение в течение суток будут печатаны на книгах Радио... Вся страна будет покрыта станами Радио...»

Режиссер-документалист Дзига Вертов, чье художественное кредо сформировалось во многом под влиянием Хлебникова, с первых дней своего творчества мечтает о воплощении «Радио-уха», утопического и прекрасного проекта новой жизни. Его задачи схожи с хлебниковскими. В статье «Радио-глаз» в 1925 году режиссер пишет: «Радио-ухо — это смычка науки с радиохроникой для совместной борьбы с радиопоповщиной (радиоопера, радиодрама) за коммунистическую расшифровку мира, за раскрепощение слуха трудящихся».

Вертов, всю жизнь яростно боровшийся с игровой кинематографией, видел в радио еще один плацдарм для демонстрации непосредственной жизни, «жизни врасплох».

В фильме «Шагай, Совет», снятом Вертовым в 1926 году, появляются кадры уличного громкоговорителя и интертитр: «Вместо оратора». Сам фильм в оригинале немой, поэтому нам остается только догадываться, что вещал громкоговоритель. Его слушателями выступают даже не люди, а собравшиеся на площади автобусы. «Совет заботится об образовании рабочих... Боремся с проституцией... Воюем с болезнями». И автобусы, словно живые существа, наравне со всеми участвуют в строительстве этой новой прекрасной жизни.

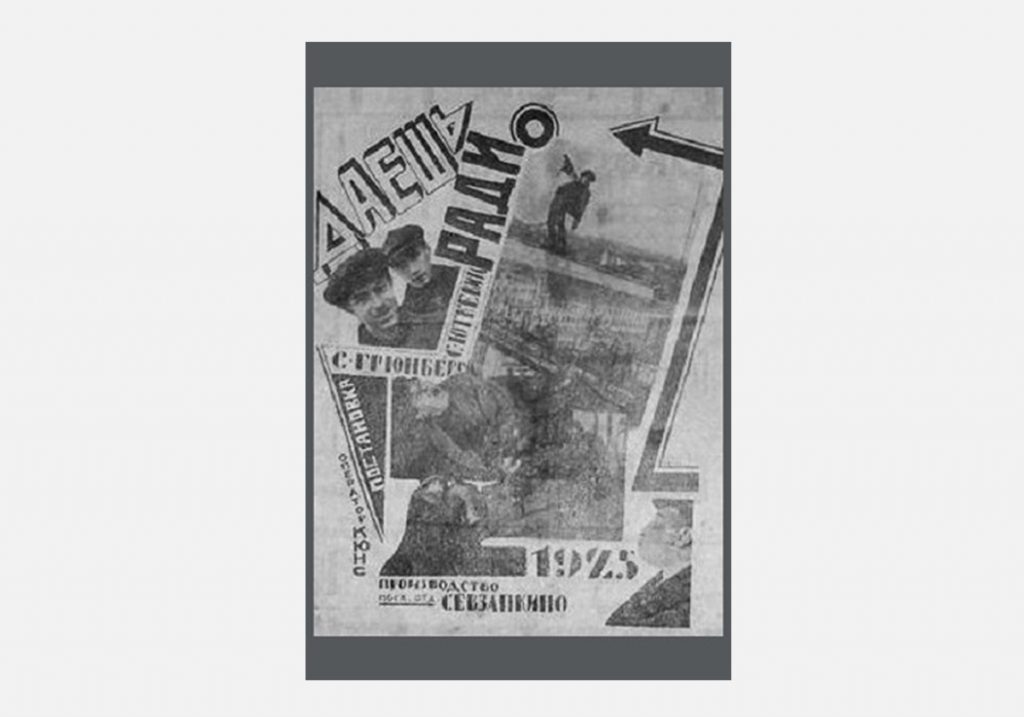

Радио входит в города и квартиры, становится все более важной частью общественной жизни. Художник и режиссер Сергей Юткевич, участник группировки ФЭКС (Фабрика эксцентрического актера) в 1925 году снимает фильм с задиристым названием «Даешь радио!». Киновед Ирина Гращенкова отмечает:

«Юткевич в соавторстве со Стефаном Гринбергом пропагандировал это „чудо“ без всякого почтения к его пропагандистскому статусу — легко и весело. Комические актеры Репнин и Пославский разыграли всё по нотам клоунады».

Правда, найти эту короткометражную эксцентрическую агиткомедию на просторах интернета не удалось.

Таким было романтическое видение 1920-х годов. На смену им пришли 1930-е с их усилением репрессивного аппарата, сосредоточением власти в руках Сталина, отходом от авангардной культуры. В культуре в это время радио зачастую воспринимается как угнетающий символ власти.

В книге «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства», коллективном труде нескольких писателей, возникает жутковатый образ:

«Радио — в бараке, на трассе, на лесозаготовках, у ручья, на улице, на холме, в карельской избе, с грузовика, радио, не спящее ни днем, ни ночью, эти бесчисленные черные рты, эти черные маски без глаз кричат неустанно, неустанно рассказывают о том, что делает, что думает, как работает штаб строительства, что делает и думает Москва, что думают о трассе чекисты всей страны, что сказала партия».

Длинная, с модернистскими повторами фраза, автором которой, по мнению некоторых исследователей, мог быть Валентин Катаев (старший брат Евгения из знаменитого тандема Ильф и Петров).

Возможно, эта лагерная реальность помимо воли авторов пробивалась в книгу. Ведь их задачей было изо всех сил славить эту легендарную стройку, на строительстве которой погибли тысячи людей.

Несколькими страницами раньше радио описывается более невинно. Строки принадлежат Максиму Горькому:

«Кроткое радио в углу барака терпеливым голосом разъясняет нормы выработки, порядок работ, называет имена ударников и филонов, но женщины не хотят слушать.

„Манька, заткни эту пасть!“, кричат сбоку. Радио, поперхнувшись тряпкой, бубнит, бормочет и булькает: его почти не слышно.

И начинается песня:

В наших санях под медвежьею полостью

Желтый стоял чемодан.

Каждый в кармане невольно рукою

Щупал холодный наган».

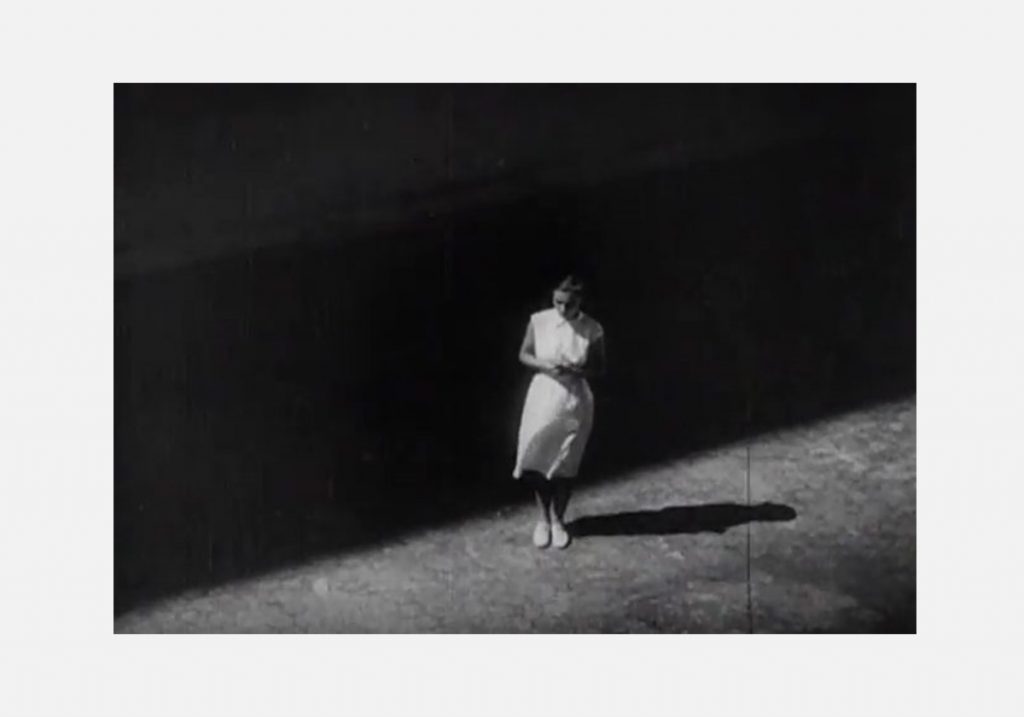

Героиня фильма «Одна» Козинцева и Трауберга (1931), закончившая учебу, не хочет отправляться по распределению на далекий Алтай. Что, конечно же, противоречит коммунистической морали. «Товарищи! Решается судьба не одного, не сотен, а миллионов людей, — грозно возвещает уличный громкоговоритель, — что ты будешь делать?» Тоненькая фигура актрисы Елены Кузьминой кажется беззащитной на фоне черной площади. Ее уязвимая позиция подчеркивается и ракурсом, героиня снимается с верхней точки, как будто с точки зрения того самого рупора, который осуждает ее. «Я буду жаловаться!» — кричит молодая учительница.

Именно так зачастую выглядело радио. Собственная «тарелка» была не у всех. Известно, например, что большим поклонником радио был поэт Осип Мандельштам. У него даже есть стихотворение, которое начинается строчками: «Наушнички, наушники мои! / Попомню я воронежские ночки: / Недопитого голоса Аи / И в полночь с Красной площади гудочки». Стихотворение было написано в Воронеже, в 1935 году, когда Осип Эмильевич был там в ссылке. В Воронеже он не расставался с наушниками и всегда слушал передачи из Москвы. А вот воспоминания литературоведа Эммы Герштейн, которая познакомилась с Мандельштамом в 1928 году в подмосковном санатории «Узкое»:

«...Познакомились мы в библиотеке, она же гостиная. На стенах розетки для радио, но репродуктор отсутствовал — слушали, надевая наушники. <...>

Я не припомню, чтобы Мандельштам называл когда-нибудь имя исполнителя, но всегда отмечал программу: „Сегодня — Шопен“, или: „Иду слушать Моцарта“.

Ни разу я не слышала от него жалоб на мертвящий тембр механического передатчика. Он был влюблен в радио! Впоследствии я в этом убедилась еще раз, когда Мандельштамы жили в Общежитии для приезжающих ученых на Кропоткинской набережной. Гостиная представляла собой квадратную комнату, уставленную по всем четырем стенам диванами без спинок.

Одна из приезжих уселась на таком диване, раскрыла книгу и надела наушники. Мандельштам сдерживался некоторое время, наконец выскочил из комнаты, бормоча что-то, и за дверью послышались его быстрые шаги по коридору и возмущенные возгласы: „Или читать, или слушать музыку!“

Гражданка ничего не понимала: казалось бы, она никому не мешает?»

Как выглядели такие наушники, можно увидеть в фильме того же Дзиги Вертова «Симфония Донбасса», который был первой звуковой документальной картиной. Фильм открывается кадрами с молодой девушкой, которая в солнечный день сидит за столом на природе и крутит ручки приемника. Надо заметить, что этот образ Вертов использует именно так, как ему мечталось в 1920-е годы. Радио здесь — не символ угнетающего тоталитарного государства, а средство неразрывной радостной связи с окружающим миром. Тиканье часов сменяется звуками биения сердца, затем в наушниках возникает голос диктора: «Слушайте! Слушайте! Говорит Ленинград! РВ3! РВ3! Волна 1000 метров. Передаем марш „Последнее воскресенье“ из фильмы „Симфония Донбасса“».

Героиня фильма Вертова одновременно становится и его слушательницей. Схожий прием, кстати, использован в фильме «Человек с киноаппаратом» (1929). На экране мы видим кинозал, зрители которого смотрят фильм «Человек с киноаппаратом». Таким образом, герои фильма сами становятся его зрителями.

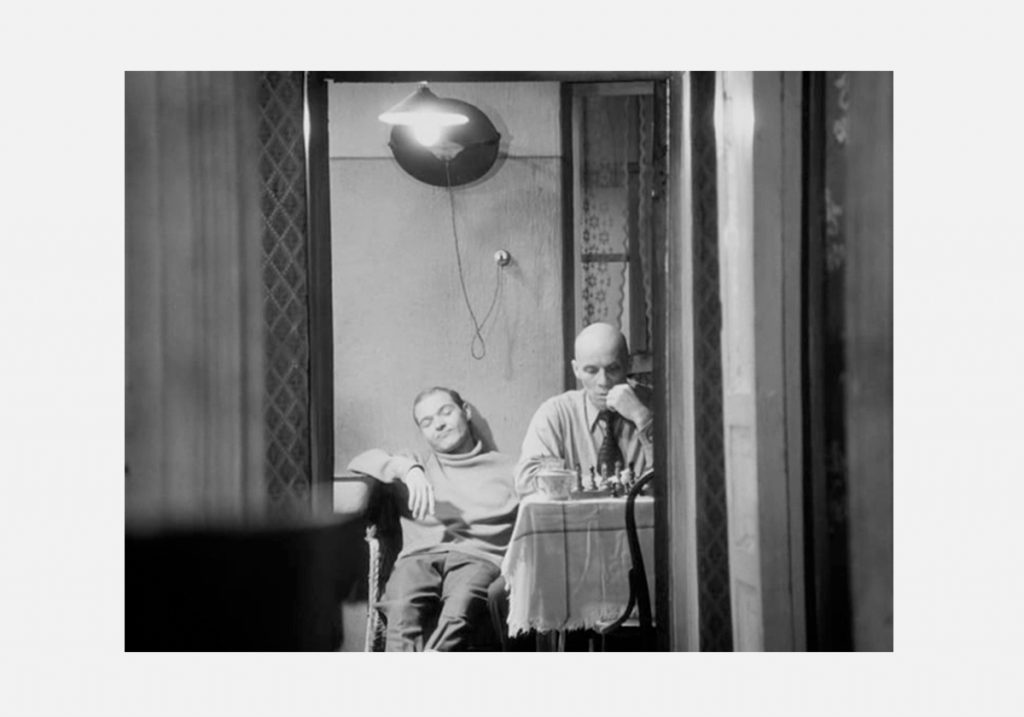

Аскетичная черная «тарелка» на долгие годы осталась символом радиосвязи. Такие «тарелки» выпускались с 1925 по 1952 год и только постепенно сменились приемниками в аккуратных пластмассовых корпусах. Их часто можно увидеть в фильмах, изображающих быт 1930–40-х. Например, в фильмах Алексея Германа.

По выражению исследователя Евгения Добренко, советская культура — это культура «воспаленных границ». И границам родины здесь присваивается столь же сакральный статус, сколь и центру, Красной площади.

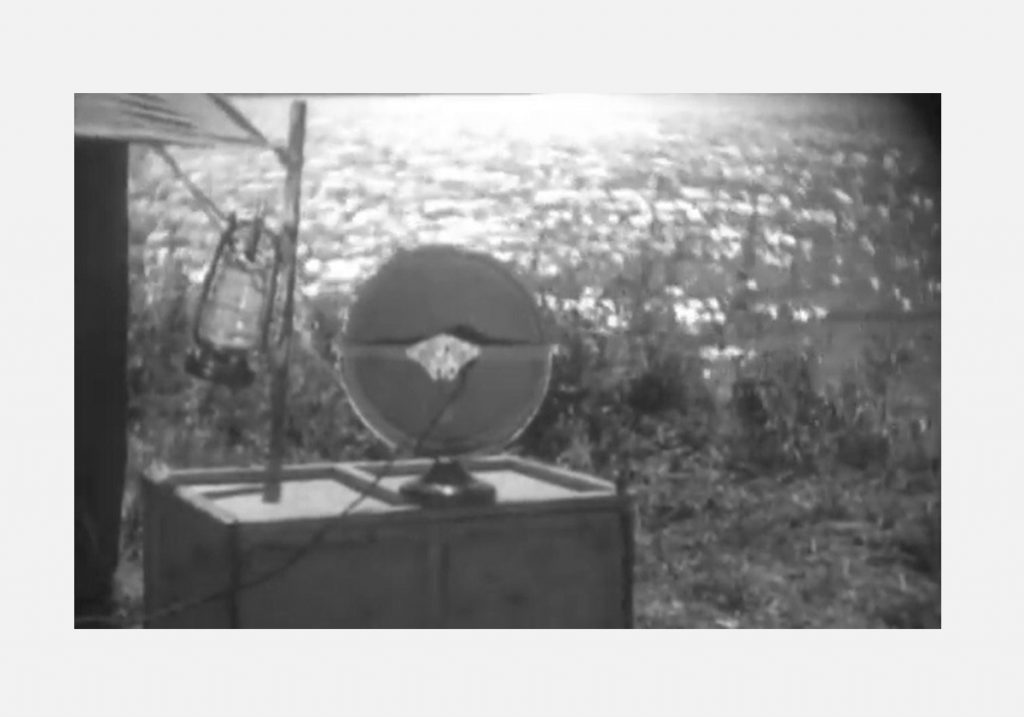

В 1930-е годы на экраны выходит целая серия фильмов, посвященных пограничникам и диверсантам («На дальнем Востоке» Д. Марьяна, «На границе» А. Иванова, «Джульбарс» В. Шнейдерова). В фильме «Золотое озеро» (1935) того же Шнейдерова действие происходит в алтайской тайге. Золоторазведческая экспедиция вынуждена бороться с бандой хищников-грабителей, которые тоже хотят найти золото. Они, разумеется, преследуют корыстные интересы вместо того, чтобы думать об обогащении родины.

В первый же день экспедиции советский геолог Антон Степанов выносит из палатки внешний громкоговоритель. В палатке у него установлен приемник, и он использует радио не только для служебных целей, но и для повышения духа коллег. «Есть на теплом море чудный камень яхонт...» — разносится над Алтаем песня индийского гостя из оперы Римского-Корсакова «Садко». Опера явно приходится по душе местным жителям. Таким образом, экономическая экспансия Советов в Горном Алтае явно неотделима от экспансии культурной.

Вместе с тем на периферии Советского Союза радио — это еще и возможность вспомнить о далекой Москве, возможность утешения и отдыха. Один из героев книги «Люди Сталинградского тракторного» (1933), еще одной коллективной работы, воспевающей радость труда в Советском Союзе, рассказывает о своем безрадостном быте:

«...Вся наша комната пропахла фрезолом. Я снимаю спецовку и хочу вымыться, потому что все тело как будто пропитано фрезолом. Воды нет. Ложусь в кровать, желтую от фрезола. Настроение плохое, тяжело от грязи, от холода. Форточка бьется от ветра. Я устал, но уснуть не могу. Так я лежу с открытыми глазами.

Раздается мягкая мелодия. Это по радио передают симфонию Шуберта. Я тихонько подпеваю, и сразу же отлегло от души. Стало радостно и спокойно. Передо мной прошел тридцатый год.

Я снова наполнился уверенностью в том, что все будет хорошо, по-другому, и эти бессонные, штурмовые ночи отойдут».

А вот голос другого слушателя, москвички Нины Луговской. С 1932 по 1937 год школьница ведет дневник, в которых записывает все свои самые сокровенные мысли. И по сей день эта книга остается одним из уникальных документов советского инакомыслия, созданных в самые страшные сталинские годы. В 1934 году Нина записывает:

«Как-то вечером слушали по радио передачу фильма „Встреча челюскинцев в Москве“. Гудела бесконечным „ура“ Красная площадь, неслись речи с трибуны, а мы с Женей, воодушевленные и улыбающиеся, жадно ловили каждое слово героев. А потом вспомнились те трое, которые в туманный день улетели в стратосферу, и о них забыли. Наше правительство не любит говорить о неудачах, оно хвалится лишь, и не скоро, а, может быть, и никогда не вспомнит доблестные имена Васенко, Федосеенко и Усыскина».

Нетрудно догадаться, как сложилась ее судьба. В 1937 году Нина вместе с родителями и двумя старшими сестрами была арестована по обвинению в антисоветской деятельности. Ее приговорили к пяти годам лагерей.

Почитать:

Велимир Хлебников. Творения

Дзига Вертов. Из наследия, т. 2. Статьи выступления

Эмма Герштейн. Мемуары

Евгений Добренко. Политэкономия соцреализма

Нина Луговская. Дневник советской школьницы