Путешествие героев сквозь века. Как древние архетипические сюжеты перекочевали в современность

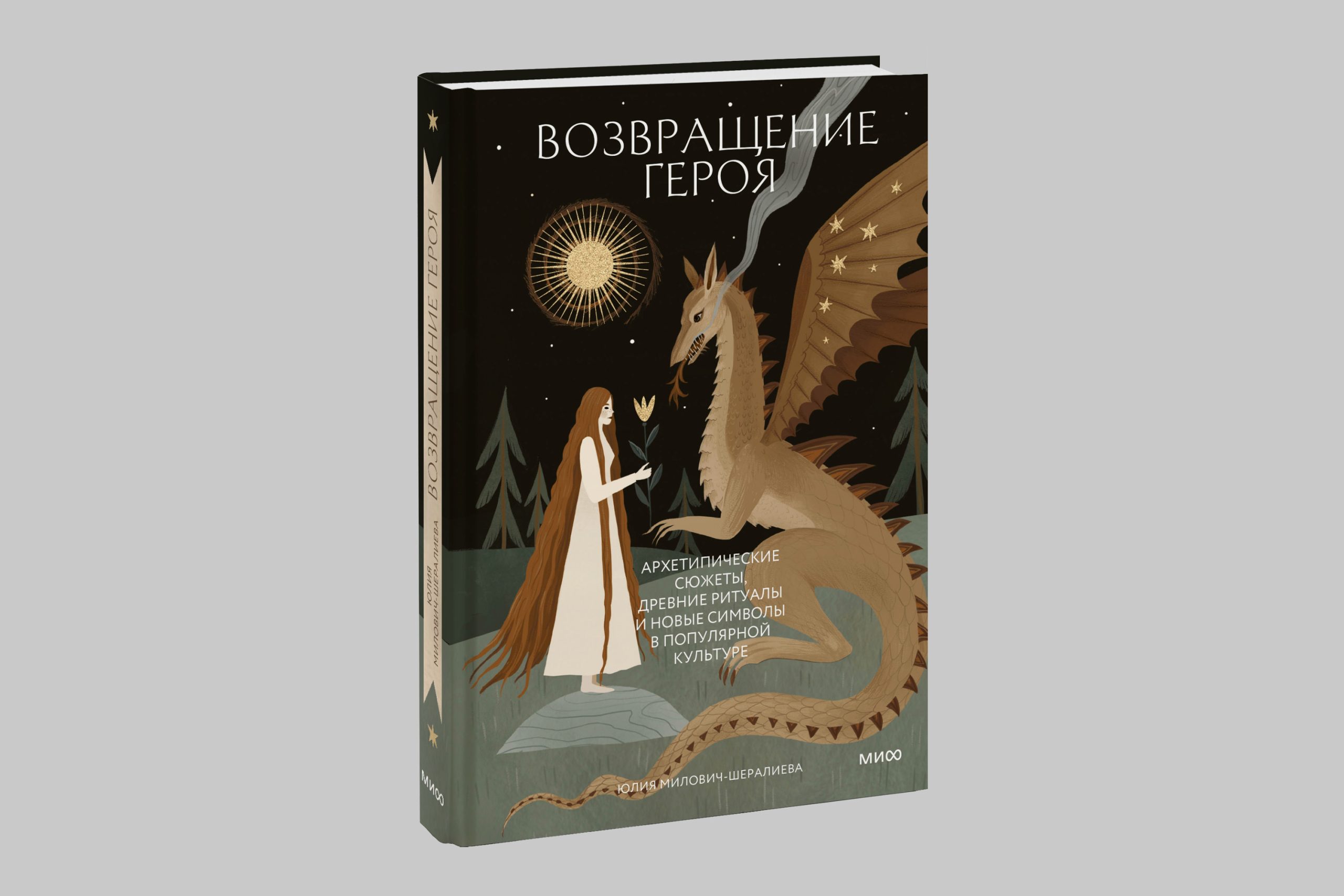

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла книга «Возвращение героя. Архетипические сюжеты, древние ритуалы и новые символы в популярной культуре» культуролога Юлии Милович-Шералиевой. Опираясь на концепцию Джозефа Кэмпбелла, автор описывает героические образы древности, которые до сих пор влияют на моду, кино, произведения искусства, рекламу, поп-культуру, бизнес и политику. Публикуем фрагмент из главы, посвященной тому, как менялись основные архетипы на протяжении истории человечества.

Итак, мы обсудили, какие черты роднят, а какие отличают архетипические образы в восточной и западной культурах; как архетипы отражают особенности менталитета в традиционном и индустриальном (а порой и смешанном) обществах. Поняли, что хотя архетипы — некий обобщенный образ, понятный всякому в каждый период истории, в разных условиях они проявляются все же по-разному.

Этих условий всего два: география и история, то есть пространство и время. С географией мы уже разобрались, обсуждая архетипы Востока и Запада. Пришло время узнать, как развивались одни и те же 12 архетипов на протяжении истории. Родом архетипы из ритуалов, масок первобытной древности, а затем Античности.

Все божества, которым поклонялись наши предки, все духи и герои отвечали каждый за какое-то одно качество, явление, свойство, отличающее их от остальных. Один образ — за страсть и любовь (Афродита, Венера), другой — за творчество и созидание (Аполлон), третий — за власть (Зевс, Юпитер). В итоге первый образ воплощается в архетипе Гедониста, второй — Творца, третий — Правителя и т. д.

На смену Античности пришло раннее христианство, категорически отказавшееся от наследия предыдущего, языческого, периода, в своем многобожии отрицавшего монотеизм. Политеизм вытеснило представление о том, что в едином Боге воплощено абсолютно все. Постепенно произошел переход от многобожия к массовой вере в единого Бога. Многообразие образов на время стало менее заметным в общественной полемике. Однако постепенно возвращаться они начали сравнительно скоро — уже в раннем Средневековье (V–XII вв.).

В этой главе мы охватим обширный период возрождения архетипов в культуре — от Средних веков до эпохи Просвещения — и рассмотрим их постоянное преобразование...

Как мы знаем, история циклична. А значит, какие-то явления постоянно повторяются: в каждую новую эпоху мы снова и снова наблюдаем узнаваемые признаки предыдущей. Это касается и особенностей моды, и политических пристрастий населения, и других контрольных точек в самых разных областях нашей жизни. Зачем далеко ходить за примером: вспомните обувь 1970-х на массивной платформе и ее возвращение в 1990-х. А джинсы с завышенной талией, модные на рубеже тысячелетий и актуальные сегодня? Мы видим чередование модных тенденций в одежде, обуви, дизайне интерьеров, макияже.

А мода золотого века Голливуда, с ее суперженственностью и пышностью, напомнившая о себе через поколение с популярностью New Look в 1950-х годах? То же и в культуре: безумная, порой запредельная свобода Серебряного века вернулась к нам в оттепельные 1960-е, а затем и в перестройку, и в постперестроечное время. И в политике, когда милитарист Николай I Палкин спустя десятки лет «реинкарнировался» в лице сурового главнокомандующего Сталина...

Мы можем представить, что речь не столько о цикличности истории, сколько о маятнике, раскачивающемся из одной крайности в другую. Если мы посмотрим шире, объемнее, масштабнее, то можем представить, что от дикого разнузданного оргиастического язычества мир пришел к упорядоченному наслаждению и гедонизму Античности, после чего обернулся к чему-то совершенно иному — к строгости раннего христианства. Затем после мрачноватого периода Средневековья мир опять качнуло в другую противоположность — в сторону Ренессанса, Возрождения, которое можно сравнить с какой-то затянувшейся вечеринкой длиною в пару столетий. А в последующий период — эпоху Просвещения — мы снова видим переход к иным целям и ценностям: на этот раз от чувственности к разуму.

Но давайте по порядку. Итак, Средневековье. В культуре возникает обновленное проявление архетипических обра-зов: вытеснившая жрецов и ритуалы с мистериями церковь, к тому времени наигравшись с полным отказом от всего языческого и античного, вынуждена была обратиться к обрядовости прошлого — спектакулярной, демонстративной, визуально понятной. Есть ли способ наглядно продемонстрировать простому, необразованному народу всю важность истин Писания? Как и сегодня, в Средние века сложно было придумать что-то лучше и действеннее наглядной демонстрации. В ход пошли миракли, представления о чудесах Господних и сцены из жизни святых, которые разыгрывали на паперти перед церковью или у алтаря внутри нее.

Из церковно-театральных постановок архетипы перекочевали и в литературу Средневековья. Вспомним, что она являла собой в те интересные и сложные времена.

Зарождение собственно западноевропейских литератур после окончательного распада в 476 году Римской империи — процесс противоречивый и затяжной. Наследие Античности включало не только высокохудожественные образцы словесного искусства, но и сам латинский язык, еще долго не имевший письменных конкурентов. Именно латынь стала языком международного общения и разных жанров литературы, ориентированной на классический опыт и в силу этого обращенной не столько к местной, сколько к общечеловеческой тематике. С помощью универсального языка мир вспомнил об универсальности смыслов и образов.

При этом народы, жившие за пределами бывшей Римской империи и потому признанные варварскими, долгое время сохраняли первобытнообщинные отношения и довольно поздно подверглись христианизации. Их связь с исконным не прервалась, а вместе с нею — и древние традиции, с их образной структурой, мифологией и мировоззрением. Так языческие архетипы сплелись с ранним христианством, воплощаясь на церковной паперти, обретая новые формы и вид и продолжая свой путь в литературе. Именно с развитием и распространением письменности образы и сюжеты стали обогащаться особенностями местного колорита, быта и менталитета, рождая глубоких, ярких персонажей. В таких сюжетах много мифологического, фантастического, сказочного, при этом опирающегося на соответствующие периоду христианские смыслы с их моралью и нравами.

Чем суровее быт и климат региона, чем дальше земли расположены от тех, что первыми приняли христианство, тем ближе сюжетность к мифологии, к привычным воплощениям архетипических образов. Так, скандинавы, столь же долго, как и славяне, уклонявшиеся от принятия христианства, хранили верность мифам о грозных северных богах, полигамии, постоянных битвах и извечной угрозе смерти. Как и в античных мифах, в таких сюжетах отчетливо ощущается присутствие рока, роль фатума и неизбежности. У более южных европейских народов, раньше воспринявших христианство с его обращением к человеку, сюжеты живее, приземленнее и психологичнее, с большей привязкой к людскому, актуальному, частному, личному. К тому, что происходит не где-то там, на Небесах или в другой жизни, а здесь и сейчас, с отдельно взятыми людьми, у которых есть время не только для битв, но и для любви и прочих переживаний.

Легенда о Тристане и Изольде — отличный тому пример. В ней случайно испитый магический напиток навсегда связывает героев роковой страстью, и венцом ее становится не воссоединение или свадьба, как можно было бы ожидать в другие эпохи, а смерть.

Эта история, передававшаяся изустно, родом из кельтской культуры. Авторы последующих ее интерпретаций значительно развили сюжет, снабдив его дополнительными чертами, взятыми из разных источников: например, из кельтских сказаний о плавании Тристана за исцелением и из античной литературы — образ Моргольта (суть Минотавра) и мотив парусов почерпнуты из сказания о Тезее; тема хитрости влюбленных позаимствована из местных или восточных сказаний новеллистического типа. Новые авторы перенесли действие в современную им действительность Средневековья, с его рыцарскими нравами и понятиями, рационализировав сказочные и магические элементы.

Горячая «запретная», обреченная любовь Тристана и Изольды на фоне всего, что мешает их счастью, древняя античная фатальность, трагический конец, с одной стороны, и новые христианские нравы, с другой, сделали сюжет архетипическим, универсальным, способным оставаться понятным независимо от времени и географии.

Универсален и актуальный для Средневековья мотив тайных братств. Вспомним Англию, которая развивалась несколько изолированно в силу своего географического положения на острове. Именно на этой территории мотив братства — один из наиболее популярных и распространенных. Ограниченность островного пространства стимулирует расширять его — отправляться на поиск земель и благ вовне. А это ли не один из знакомых нам архетипических сюжетов? Географическая замкнутость распространяется и на образ жизни тех, кто населяет эти ландшафты. Что для Англии, что для Японии по сей день характерны клановость, сплоченность определенных групп. Даже знаменитая поговорка «Мой дом — моя крепость» родом из Британии!

Мотив братства и связанных с ним совместных действий героев универсален. Обратимся к Хорхе Луису Борхесу: из четырех выделяемых им типов сюжетов один явно говорит нам о повторении мотива пути — «Путь домой». Второй также очень близок к теме путешествия, на сей раз в поисках чего-то, и называется он соответствующе — «Поиск». У Кристофера Букера с его семью вариациями на тему сюжетов об этом тоже повествуют две: «Приключение» и «Туда и обратно». Сюжет о рыцарях Круглого стола подобен христианской истории об апостолах и учениках Христа; об аргонавтах, странствующих по свету; о «Лесной армии» Робин Гуда (Прометей в своем противостоянии закону и Бунтарь среди архетипов), изначально, по-видимому, насчитывавшей дюжину-другую вольных стрелков, а затем и вовсе превратившейся в сотню.

Многие средневековые легенды о братствах связаны и с другим архетипическим сюжетом — поиском артефактов. В античных мифах в роли таких артефактов выступали священные, волшебные, дарующие суперсилу предметы. В Средневековье это были Грааль, меч короля Артура и т. п. По одной из версий, Грааль представляет собой чашу с Тайной вечери, сосуд, куда Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого и пронзенного копьем Христа как последний священный дар Спасителя. Иосиф Аримафейский был первым в цепочке хранителей этой реликвии, как и того самого копья, за которым на полном серьезе почти две тысячи лет спустя охотился Гитлер. Его поиски ожидаемо окончились неудачей: где и у кого хранятся реликвии, науке доподлинно неизвестно, следы их теряются в глубине веков.

Как видим, архетипические сюжеты, образы и герои древности вернулись во времена Средневековья в новом обличье. Те же Герой/Воин, Искатель, Гедонист и Правитель теперь оказались воплощены в образах рыцаря, монаха, странника, искателя чудесного артефакта; влюбленного, спасающего или жаждущего найти свою единственную.

Переход от Средневековья к Возрождению (XIV–XVI вв.) — время симбиоза еще мифологического и уже христианского. Если схоластическое раннее христианство не допускало упоминания чего бы то ни было телесного, мирского и плотского, возведя все это в ранг греховного, то чуть позже в сюжетах появились послабления. Этот период становится расцветом любовной лирики. Однако акцент делается на любви платонической, бестелесной. Образ возлюбленной описывается как идеальный — либо лирическое произведение адресуется умершей женщине.

Поэтому большинство любовных историй того времени вращаются вокруг ограниченного числа сюжетов, это либо испанская средневековая легенда о вынужденных самоубиться влюбленных, по которому Шекспир позже напишет свою пьесу «Ромео и Джульетта», либо Данте с его Беатриче, к которой он спускается в царство мертвых, как античный Орфей за своей Эвридикой, либо Тристан и Изольда, чей путь — любовный и земной — закончился трагически.

Читайте также

Консультанты и гении маркетинга. Путь мага в современном мире

Обсуждения телесного, прикосновения к телу, даже уход за ним сулили все мыслимые и немыслимые посмертные муки. Согласно легендам, даже мылись при жизни в Средневековье лишь дважды: после рождения и перед свадьбой. Ну и напоследок — посмертно — тело тоже принято было обмывать. Младенец еще более-менее безгрешен, умерший уже как будто и не здесь, его ничем не осквернить. А свадьба... ну что ж, и правда отличный повод помыться.

Вспомните неказистые фигурки на барельефах готических — классических средневековых — соборов; это пузатые человечки на тонких ножках с такими же тонкими, паучьими ручками. Почему эти люди такие скрюченные, отчего так похожи на голодающих ребятишек с обложек Time или Spiegel конца 1990-х, вызывающих слезу у добропорядочного европейца? Потому что в них нет пропорций, какие живущий гармоничной жизнью человек ожидает увидеть на изображении себе подобного. А нет их, этих пропорций, потому, что доступа к телу, ко всему естественному, природному, первозданному в Средние века ни у кого не было. Даже себя самого человеку считалось греховным трогать, холить и изучать, что уж говорить о посторонних: например, художниках, врачах, портных. Не было возможности прикоснуться к гармонии человеческого тела и передать ее на барельефе собора или где-либо еще. Впрочем, такие непропорциональные фигурки отлично транслируют идею тогдашних художников-клерикалов: человек есть сосуд греха. Ему изначально не повезло. А уж если он при жизни будет безобразничать и развратничать, в аду его и не такие корчи одолеют.