Без времени и языка. Чему мы можем научиться у философов-примитивистов

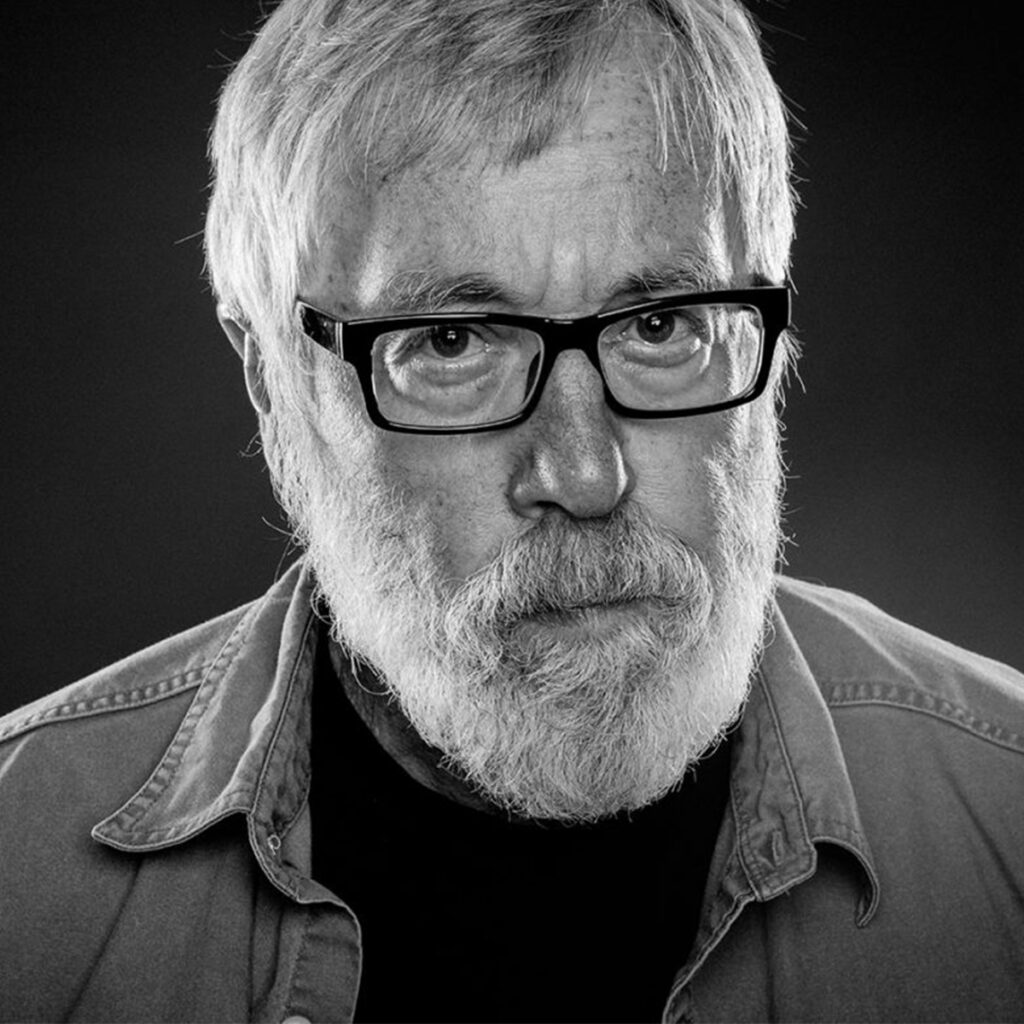

Язык создает время, время и язык образуют идеологию, а значит, конструируют власть. Так считают анархо-примитивисты Джон Зерзан и Льюис Мамфорд. Значит ли это, что мир без власти — это мир без времени и языка? И каким он мог бы быть? Размышляет Никита Котов.

Символическая культура — термин, введенный впервые анархо-примитивистом Джоном Зерзаном. В это понятие Зерзан включает язык, время, искусство, науку, числа, но этим список элементов не исчерпывается. Объединяет эти элементы функция посредничества между человеком и окружающим его миром. Другими словами, символическая культура — это система инструментов, с помощью которых человек формирует представление о мире и делится им с другими.

Символическая культура в представлении Зерзана обладает репрессивным характером. Язык, время и прочие культурные концепции стоят между миром и человеком как мутное стекло, которое позволяет «увидеть» человеку лишь то, что ограничено возможностями того или иного культурного посредника.

Ограниченный возможностями культуры человек теряет таким образом автономность. Зигмунд Фрейд, которого в своих работах неоднократно цитирует Зерзан, писал, что «цивилизационный процесс — это принудительный обмен свободной, естественной жизни на существование, наполненное непрерывным подавлением», имея в виду культуру и ее многочисленные составляющие.

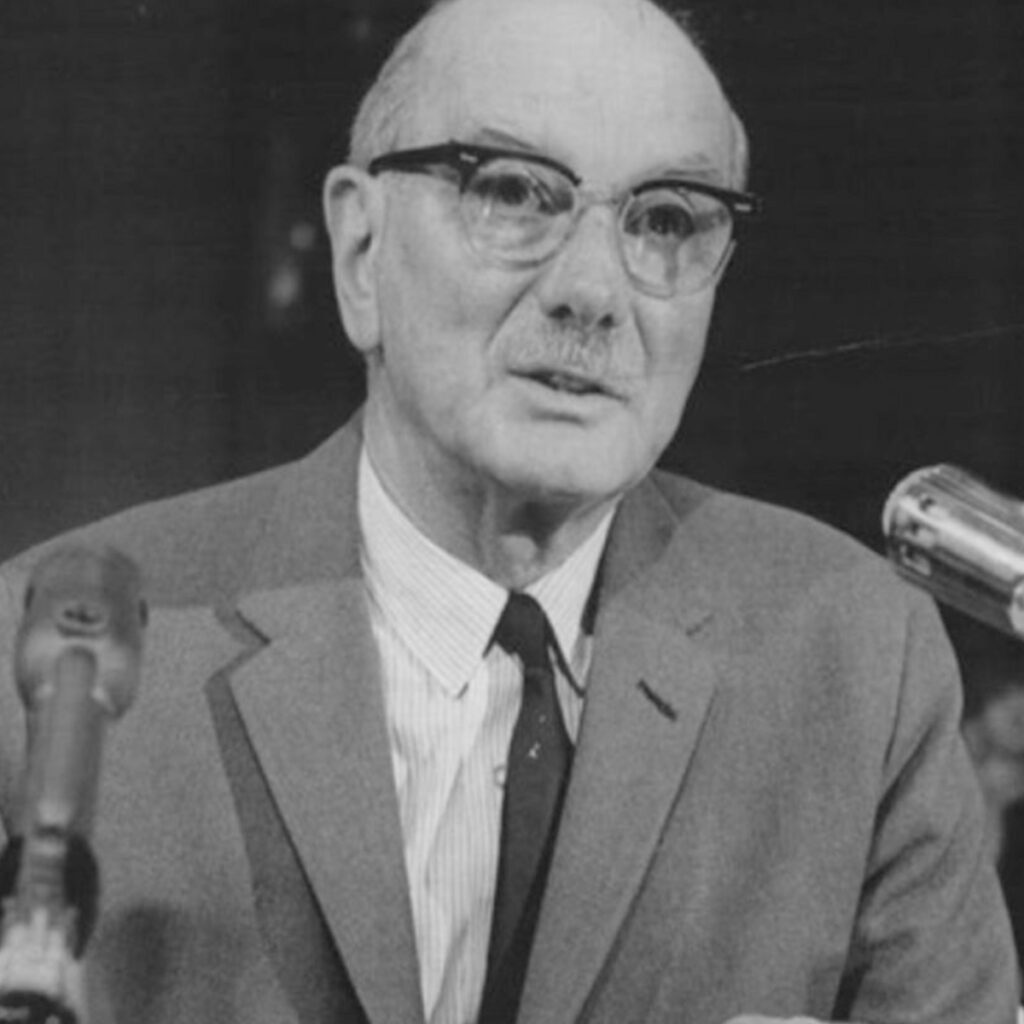

С подавлением возникновение символической культуры связывает и философ Льюис Мамфорд. Так, в работе «Миф машины» он пишет, что человека от животного изначально отличало не умение пользоваться и изготавливать орудия труда, а «гигантские запасы органических ресурсов» мозга, которые позволяли человеку предаваться фантазиям и самопознанию. По словам Мамфорда, древний человек буквально «проваливался» в собственный разум, наполненный пугающими и чудесными образами.

Самым суровым испытанием для древнего человека были не дикие животные или невыносимые условия труда, пишет Мамфорд, но столкновение с собственным «я», внезапное столкновение человеческого сознания с собственным неисчерпаемым потенциалом, который пока невозможно осознать или как-то применить за неимением культуры как таковой:

«До тех пор, пока человек не покрыл свое несформированное „оно“ прочным слоем культуры, его внутренняя жизнь (едва только покинувшая безмятежную животную летаргию), должно быть, кишела архаическими гадами и слепыми чудищами глубин».

Идеальной иллюстрацией такого состояния первобытного человека является книга фантаста Джеймса Балларда «Затонувший мир», где в результате глобального потепления почти весь мир уходит под воду. Планету постепенно заполняют гигантские растения и первобытные рептилии, а у героев романа просыпается генетическая память их первобытных предков. Так, фантазия героев прорывается в реальность, заставляя их как бы видеть сны наяву, при этом лишая их способности анализировать эти сны. Примерно таким и был первобытный человек до изобретения символической культуры, как пишет Мамфорд.

Возникновение цивилизации, изобретение культуры было вынужденным шагом первобытного человека в попытке обуздать свой собственный разум, заключить его в рамки. Ритуал, магия, миф, религия, язык нужны были человеку, чтобы «выдержать заряд и затем успешно справиться с взрывом [мозговой активности]», применение которой он еще не мог найти. Ведь, как утверждает Мамфорд, мозг древнего человека был похож на наш еще до того, как наши предки научились издавать членораздельные звуки или пользоваться орудиями труда.

Как пишет Льюис Мамфорд, ритуал стал первым культурным изобретением человека (еще до языка), фундаментом, на котором в дальнейшем будет произрастать культура в целом. Вероятно, пишет Мамфорд, сначала люди научились совершать определенные цепочки действий, обладающих свойствами протоязыка. Ритуал стал дисциплинирующим механизмом, который давал человеку иллюзию контроля над своим разумом и «притуплял то беспокойство, которое порождали огромные, но всё еще преимущественно невостребованные способности его [человека] мозга». Ритуал стал «самой древней формой порядка».

В древних культурах ритуал отличался крайней формализованностью и строгостью. Малейшее отступление от ритуала сулило его участникам неудачу. Ритуал как форма культуры, как пишет Зерзан, формулировал первые представления о власти (одни люди могут исполнять ритуал, другие нет), устанавливал первые правила поведения (каждому ритуалу присуща определенная последовательность действий, нарушение которой ведет к неудаче), определял форму общения человека с миром (ритуалы всегда использовались для достижения какой-либо цели).

Из ритуала выросли другие элементы символической культуры — искусство, язык, игра, иерархия, право. Все элементы культуры на ранних этапах так или иначе уже были пронизаны идеей порядка и контроля, которой был одержим человек древности. Льюис Мамфорд называл это «внутренней цензурой» человека.

Но вот что древний человек не мог учесть в силу своих ограниченных способностей, так это то, что создание стены между ним и его собственным бурлящим сознанием, между ним и миром выльется в учреждение структур власти, отдельных, внешних по отношению к человеку порядков, будь то языковые или временные.

Существование таких «культурных порядков» или элементов символической культуры вне человека и относительно независимо от него дали возможность управлять им. Подавив сначала самого себя через ритуал, язык, время, обычай, древний человек создал механизм подавления, который потом попадет в руки вождей и королей, парламентов и диктаторов.

Для того чтобы понять, как символическая культура управляет нами, мы рассмотрим два ключевых понятия: язык и время. Джон Зерзан обычно добавляет к этим двум понятиям искусство, но подавляющую роль искусства доказывать не нужно. Многие и так уверены, что искусство имеет власть над умами людей. Гораздо интереснее углубиться в изучение роли языка и времени, которые обычно воспринимаются нами нейтрально.

Язык

Язык — это средство коммуникации между людьми. Нейтральный инструмент, при помощи которого возможно взаимодействие. Так можно было бы описать язык, если бы он не был частью символической системы. В действительности язык есть не только форма коммуникации, но и форма подавления человека и ограничения, как мы обозначили ранее.

Язык всего лишь мутное стекло, то, что не видно через это стекло, просто не существует. Разные «языковые порядки», подобно другим элементам символической культуры, отражают определенную систему подавления. Джон Зерзан в этом смысле сравнивает язык с идеологией, неким набором ценностей, которые призваны описывать для нас мир только определенным, в зависимости от особенностей отдельного порядка, способом.

Чтобы проиллюстрировать влияние ценностей определенного порядка на язык, Зерзан приводит в пример слово mind («разум»). В современном английском оно означает нечто отдельное от человека, существующее в вакууме отдельно от действующего лица, «независимо от наших тел», это абстрактное понятие. В то же время, пишет Зерзан, сравните это слово с аналогом из санскрита dhi, которое можно перевести на русский как «мыслящий», «понимающий», «думающий». Вариант на санскрите, в отличие от английского варианта, предполагает некого актора, «мыслящего» субъекта, подобно декартовскому cogito ergo sum.

Древние языки доцивилизационных обществ являются в основном «буквальными» и практичными. Потому что символическая система находилась еще в зачатке, основную подавляющую и репрессивную роль в таких обществах играли ритуал и обычай. Поэтому у американских индейцев-кочевников в языке превалируют глаголы, а у эскимосов есть около 50 слов для обозначения снега.

В примитивных племенах и малых группах их члены еще могли контролировать язык, он зависел напрямую от носителей и их образа жизни. Но с развитием человечества язык превращался в глобальное средство общения, становясь всё более абстрактным, всё более зависимым не только от людей, но и от ценностей и установок общества, государства, разных групп влияния внутри социума. Говоря словами Зерзана, «язык больше нам не принадлежит».

Первые цивилизации Ближнего Востока с их грандиозными храмовыми комплексами возникли именно благодаря сложной на тот момент единой языковой системе, пишет Мамфорд.

При помощи языка, включавшего числовую систему, древние властители организовывали выращивание и сбор пшеницы и ячменя, постройку храмов, пирамид и крепостей. Но что еще более важно, такое использование языка предполагало его отчуждение от носителей. Чтобы людей из разных мест можно было организовать для постройки пирамиды, они должны были говорить и мыслить на языке господина, независимом от них языке подчинения.

В ситуации, когда язык нам уже не принадлежит, мы всегда вынуждены говорить «на языке своих боссов, благодетелей, рекламодателей». Герберт Маркузе писал по этому поводу:

«Описывая „от себя“ политическую ситуацию или в родном городе, или на международной арене, они описывают то, что им рассказывают „их“ средства массовой информации, — и это сливается с тем, что они действительно думают, видят и чувствуют. Описывая друг другу наши любовь и ненависть, настроения и обиды, мы вынуждены использовать термины наших объявлений, кинофильмов, политиков и бестселлеров».

А французский поэт Малларме на вопрос «кто говорит?» отвечал: «Язык (в смысле language) говорит».

Невозможно говорить о том, чему нет названия. Или, как писал Хоркхаймер, люди способны воспринимать всё только в рамках общепринятых концепций (языка). Поэтому вопрос власти над языком перестает быть просто лингвистическим вопросом, перерастая в политический.

В романе Джорджа Оруэлла «1984» в основе тоталитарного общества лежит именно видоизмененный английский — так называемый новояз. Главная цель и принцип, по которому строился новояз в романе, — идеология, другими словами, в язык закладывались определенные ценности, выгодные государству, а невыгодные, наоборот, устранялись.

Подобно Зерзану, Оруэлл пишет, что устранение целых слов, придание им другого значения позволяет сузить само человеческое мышление. Ведь если нет подходящих слов, то «еретическое мышление буквально немыслим[о]». В пример Оруэлл приводит слово «свободный», которое в мире романа можно употреблять только в практическом смысле («свободный ошейник», «свободный стул»), но никак не в политическом («политическая свобода», «свобода слова»). Что интересно, в новоязе не было слова «думать». Его место заняло слово «мысль», служившее как существительным, так и глаголом.

Конечно, сложно себе представить реализацию идей Оруэлла на практике. Вряд ли государству под силу переписать весь язык, очистив его от противоестественных для власти смыслов. В конце концов, даже в «1984» новояз не смог полностью уничтожить старый английский. Однако Оруэлл удачно подметил в романе саму возможность, заложенную в языке изначально, — возможность подавлять человека и его мышление.

То, что государство, СМИ и общество видоизменяют язык и тем самым влияют на наше мышление, было известно участникам художественного движения дада.

Первый лидер дада Хуго Балль писал:

«Я не хочу пользоваться словами, которые придумали другие. А все уже существующие слова придуманы другими».

В попытке преодолеть язык газетных передовиц, в которых превозносили Первую мировую войну (дада сформировалось во время Первой мировой), дадаисты отказались от языка в своем искусстве, заменив его нечленораздельными звуками и выдуманными словами, очищенными от идеологии. Новая форма коммуникации получила название «райский язык», а первое стихотворение, написанное на нем Баллем, называлось «Гадьи бери бимба».

В России примерно в тот же период Хлебников и Крученых изобрели заумь. Стихотворение «Дыр бул щыл» было таким же бегством от идеологии языка.

Но в конечном счете и дадаисты, и русские футуристы хотели не уничтожить язык как таковой, но изобрести его заново. Причины, по которым они это делали, заключались в том, что язык их эпохи — это язык войны, газет, бюрократов уже в большей степени, чем язык французских и русских писателей. А будучи отравленным, язык отравляет и само мышление, лишает человека свободы мысли. Однако то, до чего им не удалось дойти, так это до того, что язык сам по себе есть форма подавления человека, элемент самоограничения. Язык стал подавляющим не в ХХ веке, он был им всегда.

Время

Есть дни — они кипят, бегут,

Как водопад весной.

Есть дни — они тихи, как пруд

Под старою сосной.Юрий Домбровский, «В карцере»

На вопрос «что такое время?» физик Ричард Фейнман отвечал:

«Это слишком сложно, даже не спрашивайте меня».

Время, несмотря на то, что никто не подвергает это сомнению, есть некая иллюзия, созданная для упрощения жизни. В отличие от других явлений физического мира времени как совокупности равных отрезков без часов не существует. Ханс Блюменберг писал по этому поводу, что «время не измеряется как нечто, что присутствовало всегда; вместо этого оно впервые создается путем измерения». Другими словами, минуты и часы не существуют независимо от приборов для их измерения, а появляются одновременно с началом работы таких приборов.

Время, пишет Зерзан, понятие не нейтральное и объективное, а скорее языковое. Неофрейдистский теоретик Лакан, например, решил, что переживание времени — это, по сути, эффект языка. Человек, не владеющий языком, скорее всего, не будет ощущать течения времени. Время и язык совпадают, заключает Деррида:

«Быть в одном — значит быть в другом».

Время — это символическая конструкция, непосредственно предшествующая всем остальным и требующая языка для своей актуализации. А если время — это язык, то, как и язык, время можно признать идеологией.

Культуролог Элиас Канетти в книге «Массы и власть» писал:

«Порядок времени регулирует все формы совместной деятельности. Можно сказать, что он — первый атрибут любой формы господства. Всякая возникшая власть, желая утвердиться, вводит новый порядок времени».

Время, так же как и язык, является идеологией, воплощающей определенные ценности государства или общества.

Вплоть до Нового времени (а в некоторых сельских районах и после него) большая часть людей не имела понятия о точном измерении времени. Крестьяне работали, ориентируясь по рассвету и закату, а поля засевали, наблюдая за явлениями природы. Субъективное ощущение, перемены в окружающем мире указывали человеку, что ему следует делать, но не часы и минуты.

Появление и разрастание власти всегда связано с чутким отношением к времени и его измерению. Первые календари составляла каста жрецов, то есть первое появление времени было сразу сопряжено с властью. А одна из наиболее авторитарных и жестоких цивилизаций Южной Америкимайя — разработала самый сложный и точный астрономический календарь.

То, насколько сильно время в какой-то момент стало независимо от человека, немецкий философ Фридрих Юнгер выразил в понятиях «живое время» и «мертвое время». Под «живым временем» Юнгер понимал то, как течение происходящих в мире процессов ощущает каждый человек в отдельности.

«Живое время» может ускоряться или замедляться в зависимости от внутренних ощущений человека. «Мертвое время» — это время, отсчитываемое часовым механизмом, произвольный, независимый ни от чего в мире набор равных отрезков.

Строго говоря, «живое время» вообще сложно назвать временем в современном нам понимании.

Как и язык на ранних этапах, время на заре человечества могло быть только «живым» и напрямую было слито с отдельным человеком. Процесс, начатый в позднее Средневековье, — это процесс отделения времени от человека, начало его независимого существования. Слова Зерзана в отношении современного языка — «язык нам не принадлежит» — верны и в отношении времени: оно тоже нам больше не принадлежит. Время принадлежит государству даже в большей степени, чем язык.

Примером того, как время подавляет человека, выступая репрессивным инструментом власти, является история наемного труда в Европе с XIX по XXI век. Когда в XIX веке появились фабрики, для первых пролетариев была установлена временная норма труда — то количество часов, которое работник должен был находиться на фабрике.

Если в XIX веке количество отработанных часов было столь велико, что работники едва доживали до 40 лет, то ближе к XXI веку ситуация изменилась в лучшую сторону. Но факт в том, что единицы измерения этого труда — час, минута, секунда — никак не поменялись за все эти годы.

Государство, которое устанавливает нормы выработки, до сих пор исходит из абстрактных равных единиц, но не из ощущений отдельных работников. Работай столько-то часов, а не до того момента, когда ты устал. То, сколько ты должен работать, зависит не от собственных субъективных ощущений, а от временного порядка, в установлении которого никто из работников никогда не участвовал. Любая борьба за уменьшение рабочих часов в этом смысле является борьбой на чужом поле, потому что этот порядок установлен заранее.

Вспомните, как в отдельные моменты вашей жизни минуты длятся часами, а часы пролетают словно минуты — «живое время», по Юнгеру. Любой внешний по отношению к этим ощущениям временной порядок будет проявлением власти символической культуры над человеком, подавлением человека. Ведь настенным часам плевать на то, как конкретно вы ощущаете ход времени, — временной порядок был установлен до вас.

Представьте себе, если бы каждый определял время субъективно или отказался бы от его исчисления. Пирамиду для фараона так не построить, покачал бы головой Льюис Мамфорд. Как бы вторя ему, американский психоаналитик Джуст Меерло писал, что существует «определенная связь между временным принуждением и фашистской агрессией».

Постсимволическое (безвластное) будущее

Но что же мы будем делать без символической культуры? Как можно жить акультурно? Отвечая на этот вопрос, Джон Зерзан приводит цитату из книги Neanderthal Enigma (1995) Джеймса Шрива, где тот описывает докультурный мир неандертальца:

«…там, где современные боги могли населять землю, буйвола или травинку, дух неандертальца был животным или травинкой, вещь и ее душа воспринимались как единая жизненная сила, без необходимости различать их отдельными именами. Точно так же отсутствие художественного самовыражения не препятствует пониманию того, что есть в мире искусного. Неандертальцы не расписывали свои пещеры изображениями животных. Но, возможно, им не нужно было перегонять жизнь (в оригинале distill life, что буквально означает „дистиллировать жизнь“, автор намекает, что изображение животных в пещере, их репрезентация означает дистилляцию жизни, то есть расщепление сложного вещества (жизни) на разные компоненты) в образы, потому что ее сущность уже была открыта их чувствам. Вида бегущего стада было достаточно, чтобы вызвать бурное чувство красоты. У них не было барабанов или костяных флейт, но они могли слушать гулкие ритмы ветра, земли и сердцебиения друг друга и мысленно переноситься куда угодно».

Помимо этого, Зерзан противопоставляет символической культуре немецкое понятие umwelt («эгоцентричный мир» или «окружающая среда»). Umwelt обозначает модель мира каждого отдельно взятого организма, соответствующего его возможностям восприятия и потребностям. В него могут входить вода, пища, укрытие, потенциальные угрозы или ориентиры для навигации. Организм создает и изменяет свой собственный умвельт, когда взаимодействует с окружающим миром. Таким образом, теория umwelt утверждает, что разум и мир неразделимы.

На смену символическим способам восприятия, заточенным под символическую культуру, пишет Зерзан, могут прийти более древние способы. Например, обоняние, по поводу которого Льюис Томас в книге Late night thoughts on listening to Mahler’s Ninth Symphony (1983) заметил, что «акт обоняния чего-либо, чего угодно удивительно похож на сам акт мышления».

Еще одним забытым ныне способом общения с миром и другими является тактильность, хорошо развитая у многих животных. В пользу такого способа общения и восприятия действительности Зерзан приводит исследования, которые говорят о том, что если матери не держат младенцев на руках, не трогают и не ласкают их, то дети эмоционально отстают в развитии (эксперимент «Природа любви»). Само прикосновение в данном случае может послужить средством общения. «Быть тронутым» (англ. touched), пишет Зерзан, значит ощущать эмоциональное волнение, получать напоминание о более ранней силе тактильного чувства. Та же история с выражением keep in touch («поддерживать связь»), которому в русском языке нет аналогов.

Общество будущего, которое описывает Джон Зерзан, можно назвать «первобытным», «примитивным». Без времени, без языка, без любой другой культуры. Обязательно ли нам бежать от власти культуры в акультурную примитивность? Нет, но знать о «грехах» культуры, о способах ее влияния на человека — необходимо. Известный идеолог современного анархизма Боб Блэк писал: «Я не примитивист, но я антиантипримитивист», намекая на то, что хоть полное отрицание культуры невозможно, но ее важно критиковать, если мы хотим идти в будущее свободным людьми.