От наскальных рисунков к арт-аукциону: как возникли музеи и что пришло на смену идее «храма искусства»

Музей возник из ритуального пространства религиозного культа, но в эпоху смерти Бога на смену культурным функциям искусства пришла его капиталистическая ценность. В кратком обзоре «Ножа» — история трансформация галереи от пещеры для магии и античного храма, через лабораторию ХХ века — к банковской ячейке ХХI.

Галерея как храм

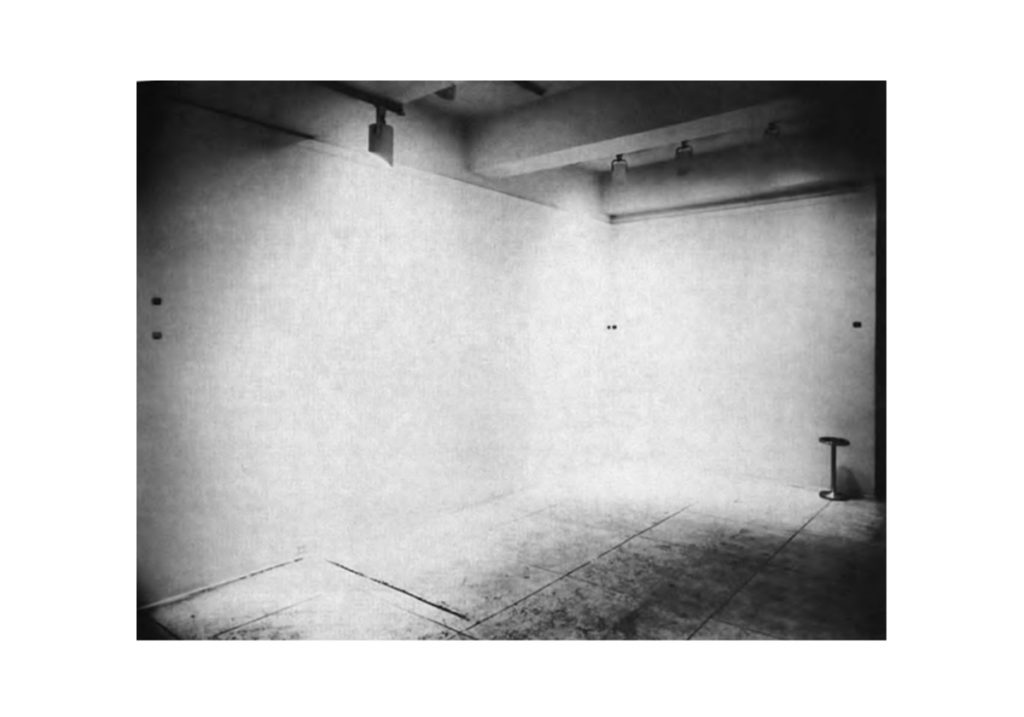

Существует общая привычка: относиться к выставочному пространству как к ангару, вмещающему экспонаты; как к пустоте, потенциально нагруженной художественным содержанием.

Эта любопытная смычка праздного любопытства и пренебрежения отдаляет зрителя от понимания того, что само это помещение становится творческой единицей, ядром сильных художественных идей, отчего всё, что в ней находится, артифицируется (наделяется художественной ценностью). Галерея очищает любой объект от того налета смыслов, с которыми он ассоциировался ранее. Обнаружив в выставочном пространстве оброненный кем-то комикс, начинаешь верить в его принадлежность к поп-арту, в то время как огнетушитель в углу превращается в хитрую концептуальную шараду.

Такое отношение к искусству напоминает сакральное почтение. Это справедливо, ведь в некотором роде музей вместе с полотнами и скульптурами подобен церкви, украшенной мощами святых.

Арт-критик Томас Макэвилли подчеркивал, что представления об экспозиционном пространстве уходят корнями не столько в историю искусства, сколько в историю религии. Галереи, как и места сакральной силы, как правило, отгорожены от внешнего мира, поэтому окна и там, и там обычно небольшие, закрыты или вовсе отсутствуют. Такая «законсервированность» создает иллюзию непринадлежности земному пространству и времени, и произведения искусства уподобляются артефактам религии.

Макэвилли считает, что самый древний аналог галереи — испанские и французские пещеры времен палеолита, ориньякской и мадленской эпох. В глубине пещер находились скрытые, труднодоступные даже для спелеологов залы. Профессор Гарвардского университета Сьюзен Вудфорд утверждала, что находящиеся там росписи и изваяния считались сопричастными вечности, а сама галерея — магической точкой сопряжения Земли и Небес.

Более поздний пример — гробницы фараонов. Макэвилли считает, что с такими усыпальницами современный музей в особом родстве. Как и в пещерах, здесь особое отношение к ходу времени: его останавливают, искореняют.

Поэт и историк искусства Ив Бонфуа тоже писал о создаваемой в помещении галерей иллюзии бессилия времени: вместе с мертвым правителем вечной экспозицией становились предметы быта и украшения.

Подобные ритуальные пространства считались порталами к высшим метафизическим инстанциям, а их труднодоступность — способом преобразить пещеру и гробницу в некое неземное сверх- или антипространство. В этом смысле модернистская и современная галереи — наследники этого уклада: они отгорожены от гула и огней города толстыми стенами и часто отсутствием окон, а полотна, подобно святыням, пребывают нетленными под витринами и в рамах.

О том, что галерея — это своего рода новая религиозная конфессия, говорит история 5 века до нашей эры. В древнегреческих храмах хранились вотивные дары, которых со временем накопилось так много, что под них выделили отдельное помещение.

Хранитель дельфийского храма Иероп, возможно, стал первым протокапиталистическим арт-диллером, решив, что любопытные путники не прочь взглянуть на принесенные в дар богам скульптуры за небольшую плату.

Можно сказать, что это специальное помещение стало аппаратом трансформации части храма в небольшую галерею.

Психолог искусства и критик Мишель Тевоз в сборнике эссе «Искусство недоразумения» писал, что «...отношение к богам стало переноситься на полубогов — художников. Религиозность постепенно сместилась с объектов культа в сторону культа искусства».

Сейчас же в Италии при входе во многие церкви или базилики висят таблички: «Эта церковь не является музеем», что, пожалуй, следует воспринимать как капитуляцию: символическая власть выставочных пространств распространилась настолько, что захватила первоисточник зарождения своей силы. Кроме того, одна из самых видных фигур арт-критики Артур Данто еще в середине 60-х пророчил окончательную секуляризацию: в воскресенье люди скорее направятся на выставку, чем в церковь.

Подобную рокировку подтверждает и наше поведение внутри любых выставочных пространств. Концептуальный художник и арт-критик Брайан О’Догерти говорил, что галерея «подобна лимбу», а войти в него — значит быть мертвым.

О’Догерти подразумевал, что всяк туда входящий «умертвляет» в себе все лишние социальные навыки. В галерее — как и в церкви — все притихают, никто не бегает, не кричит, а кто-то и замирает в полусвященном трепете.

Галерея как жест

Модернизм был одним из первых течений, осознавшим, что выставочное помещение можно использовать как расширение спектра творческих стратегий.

Всё начиналось невинно: первыми были импрессионисты, а первым стратегическим объектом, на который они напали, чтобы захватить часть галереи, стала рама.

Импрессионистские картины, словно не желавшие помещаться в раму, стали шагом к ее ослаблению. Пейзажи импрессионистов кажутся лишь случайным обрывком пейзажа, неудачным ракурсом, не помещающимся в рамки картины и словно просящим дозволения раздаться вширь и закончить сюжет. Тогда художники решили, что раму можно вообще отправить в утиль. А пуантилист Жорж-Пьер Сера, не будучи таким смелым, упразднял ее ограничительные свойства, разрисовывая ее в горошек — в продолжение своей «точечной» техники.

Сейчас упразднение рамы не кажется чем-то инновационным, но тогда это означало покуситься на неприкосновенность галерейной стены, а значит, сделать ее частью художественного высказывания.

Но самый интересный этап «захвата» галереи был еще впереди.

Главный музейный экспонат — сам музей

В 1938 году на «Международной выставке сюрреализма» в Париже Марсель Дюшан вобрал в свой жест всё пространство галереи. Любитель переворачивать всё с ног на голову, Дюшан взял и сделал революцию в выставочном зале. На потолок выставочного зала он прикрепил 1200 мешков с углем, превратив его в как бы пол, а внизу, на полу галереи, разместил потребляющую топливо машину — будто там потолок. В этой инверсии Дюшан первым выявил влияние контекста на искусство, содержащего — на содержимое, и пошел бесчинствовать дальше.

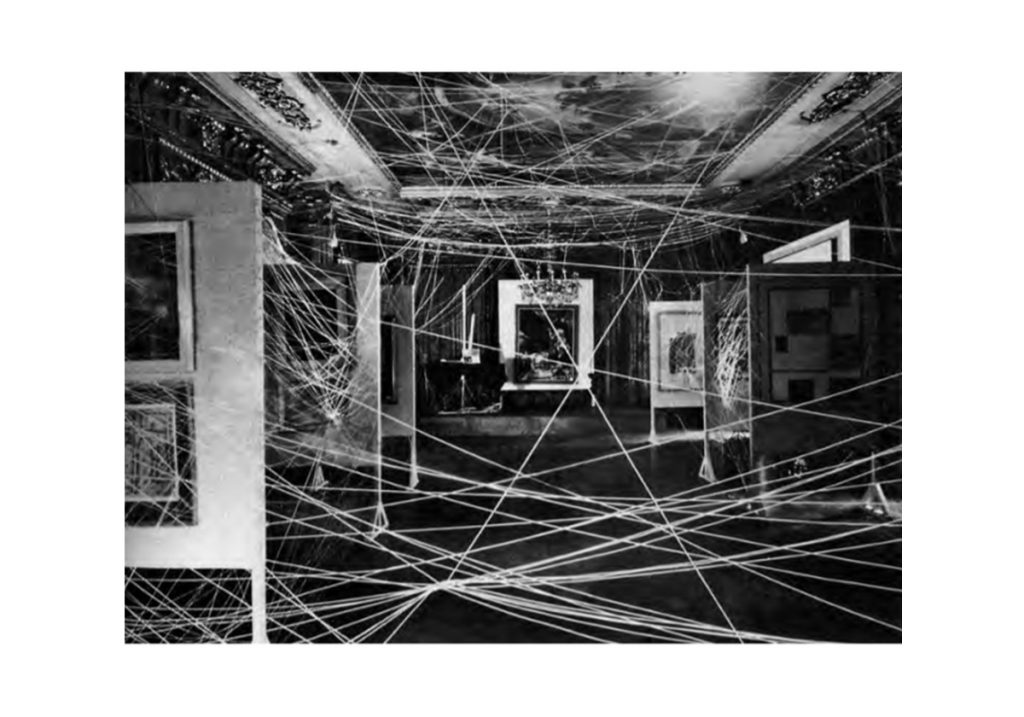

Через четыре года работа «Миля веревки» (на самом деле всего 1609 м настоящей веревки) покусилась не только на стены, пол и потолок нью-йоркской галереи, но и приставучей паутиной облепила картины других сюрреалистов.

Так Дюшан поиздевался не только над публикой, враскорячку передвигающейся через веревку, но и над другими авторами: в итоге ничего, кроме этой вязи, зрители и не запомнили. Благодаря остроумию Дюшана музейный контекст обогатился еще одним новым нарративом: зал стал ареной соперничества.

На примере Дюшана многие увидели, что стены или пол галереи — не просто место для гвоздей или ковров, но и самостоятельная эстетическая сила. К примеру, Брайан О’Догерти уделял особое внимание художественному потенциалу стены.

В программном для 70-х сборнике эссе «Внутри белого куба» он писал, что «будучи контекстом искусства, она [стена] наполнилась содержанием, исподволь переходящим и на произведения».

В подтверждение этого Джин Дэвис выстроил вокруг стены свою обаятельную инсталляцию 1968 года. Он разбросал по громадному помещению галереи «Фишбах» микрокартины, которые зрителям приходилось искать, словно маленького персонажа «Где Уолли?», затерянного среди египтян, шумеров и викингов.

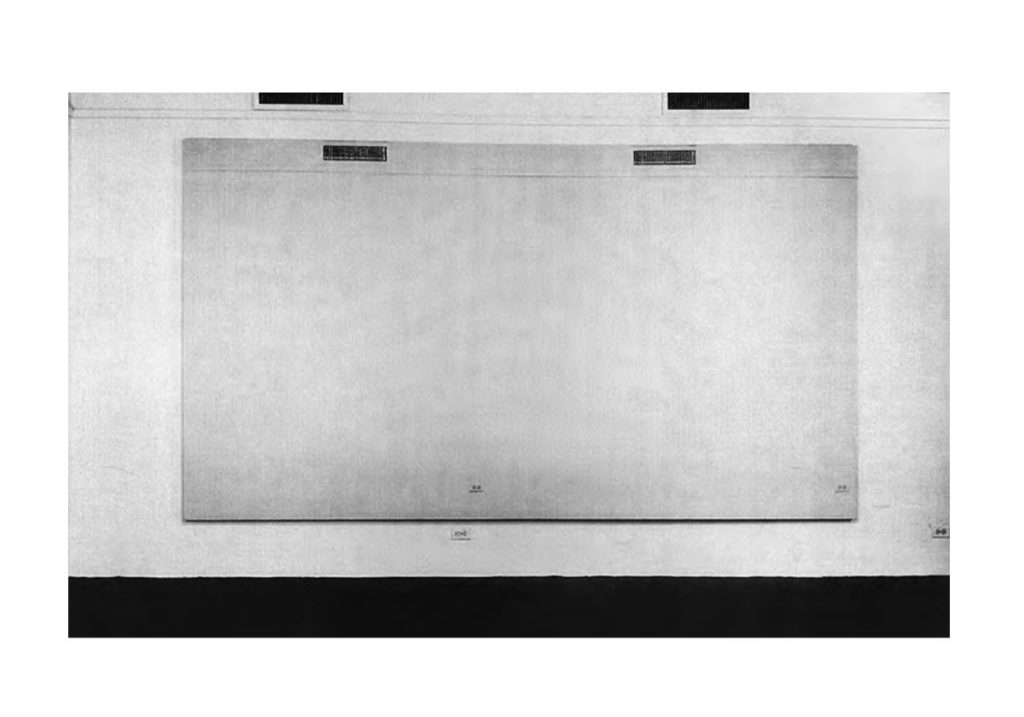

Другой остроумной манифестацией диалога между картинной плоскостью и стеной галереи стала выставка Уильяма Анастази в нью-йоркском зале «Дван».

Анастази сфотографировал стены «Дван», тщательно их замерил, обозначил местонахождения всех электрических розеток, а затем все эти данные перекочевали на холсты при помощи шелкографии. Совсем немного уступающие в размерах репродукции стен отправились прямиком на эти же стены.

Музей как лаборатория опытов над зрителем

Кроме того, начиная с 60-х, галерею использовали еще и как полигон испытаний над сознанием зрителя. Одной из самых радикальных трансформаций искусства при участии галереи была выставка Леса Левина «Белый взгляд» 1969 года.

Мощный свет двух натриевых газоразрядных ламп лишал входящего в галерею способности четко видеть, различать краски и дезориентировал в пространстве. Пытаясь упорядочить пульсирующий белый зал, ослепленный посетитель ориентировался по визуальным меткам — другим зрителям. Будучи ненадолго ослепленным ярким светом на улице, человек не был бы так растерян, как в галерее, где он ищет предмет искусства, но вопреки ожиданиям артифицируемым экспонатом становится сама публика.

Художники называли подобные эксперименты «взглядом на взгляд», когда дезориентированная публика пытается прийти к самоопределению себя как зрителя, покуда глаз устремлялся на акт смотрения других. Для чувственных американских шестидестяников такие опыты были упразднением барьера между зрением и объектом искусства, телом и контекстом галереи, воспринимаемым и воспринимающим.

Так для травмированного взгляда одного зрителя художественной единицей проекта стал другой ослепленный зритель, вписанный в белизну галереи как двигающаяся кинетическая статуя.

Таким образом, Левин заманивал всех в ловушку человеческих трансцендентальных категорий, где зритель не мог помыслить себя объектом искусства.

Несколько более многослойным произведением, где публика «галереезируется» (или «музеефицируется») и, сама того не ведая, вовлечена в контекст выставочного зала и концепцию художника, стали трехмерные гиперреалистичные скульптуры Дуэйна Хансона 1975 года.

Расставленные перед картинами или посаженные на скамейки скульптуры настолько напоминали живых посетителей, что реальные зрители не думали усомниться в их одушевленности.

Новоприбывший зритель долго не может отличить замершего реального вас от искусственной пожилой четы на скамейке или скульптуры мужчины с тележкой. Так из наблюдателя публика превратилась в наблюдаемого, и (что несколько жутковато) на некоторое время разуверилась в своей достоверности.

Уловки Хансона или то, что французы бы назвали detrompe-l’oeil (обманной обманкой), при этом осуществляются лишь в контексте выставки, где взгляд привык искать объект искусства, но находил лишь людей — ну, или почти людей.

Как в музеи стали тащить хлам

В 60-х также были распространены энвайронмент-выставки, где присутствие зрителя как бы исключалось.

Часто художники просто тащили в галерею всякий мусор со свалки, где это барахло, попав в фокус зала, артифицировалось и считалось полноправным художественным высказыванием.

Так, Эдвард Кинхольц воссоздавал декор бара и больничной палаты, Джордж Сегал приютил в галерее убогую бензоколонку и жилую комнату, Клас Олденбург реконструировал чью-то спальню, а Лукас Самарас — мастерскую.

При этом вошедший зритель чувствует себя шпионом, вторгшимся на чужую территорию чьего-то жилища. Особенно это ощущается в работах Сегала, чьи инсталляции помимо мебели также включают гипсовых людей-симулякров. Холодное, безучастное презрение со стороны этих застывших големов словно просит вас поскорее покинуть помещение.

Вся совокупность экспериментов столь разных художников превратила галерею в лабораторию, где они колдовали над контекстом и в результате добились того, что галерея сама стала содержанием: каждая из вышеописанных инсталляций не была бы возможна без выбеленных стен, пола и потолка выставочного зала.

Галерея как оплот капитализма

Синдром Стендаля, известный всем благодаря характерному физическому ощущению дурноты (или, напротив, эйфорического экстаза) от произведений искусства, в 70–80-х приобрел еще более острые формы. Только теперь обморок вызывают цены на искусство и рекорды аукционов.

Сакрализация, переключившись с религиозного на эстетическое, существует сегодня в новом и последнем своем обличье — рыночной стоимости. Грубо говоря, в галереях сейчас выставляют не полотна, а нефтедоллары.

В эссе 1990 года «Культурная логика музея эпохи позднего капитализма» историк искусства Розалинда Краусс писала, что встреча зрителя с произведением искусства стала второстепенной задачей. На примерах Музея современного искусства Парижа и Массачусетского музея современного искусства она заявляет, что посетитель прежде всего захвачен гиперреальностью выставочного пространства и инвестированными в них деньгами. И только потом — самим искусством.

Текст Краусс был пророческим: после его написания возникло огромное количество музеев и галерей. Произошел переход от модели хранилища элитарной культуры к народному храму развлечений, что характеризовалось возросшими масштабами самих выставочных пространств и их близостью крупным финансовым потокам.

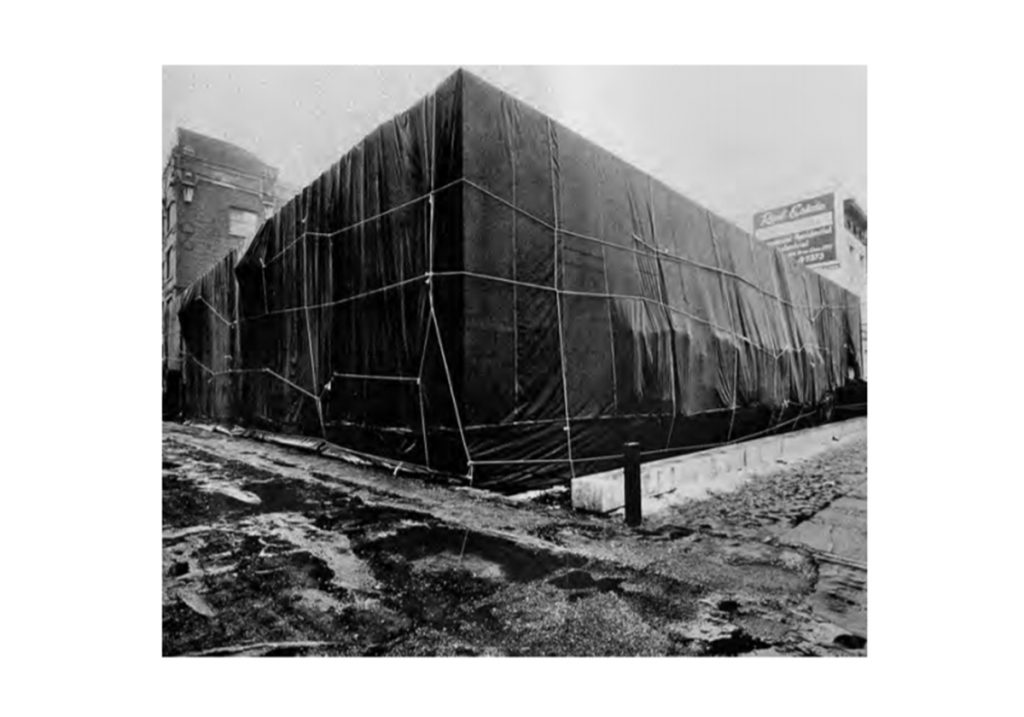

Одним из первых ответов на новоприобретенный контекст галереи стала выставка четы художников Явашева Христо и Жанны-Клод, когда они снаружи и изнутри упаковали в брезент и мебельные чехлы Чикагский институт, объединяющий множество галерей.

Острота иронии работы в том, что разбирающаяся в искусстве не лучше, чем в морской биологии, публика и арт-критики наверняка считают одно и то же: бессмысленность растраты денежных средств на инсталляцию.

Христо и Клод обличали посткапиталистическую и политическую риторику за чрезмерное потребление, поэтому и проект должен быть ей под стать — дорогостоящим: материалы, упаковка многочисленными рабочими, заказы экологической и противопожарной экспертизы.

Кроме того, упакованный институт, чьи подлинные и «старомодные» функции заглушались мягким брезентом, выступал образом помещения, пакующего в себе искусство, которое после продажи заворачивают в обертку и отправляют в карман довольного толстосума.

Во вместилище художественного капитала хранилось уже не искусство, а печать промышленного товарного производства.

Один из самых успешных галеристов Нью-Йорка Альфред Барр-младший сказал, что коллекция подобна торпеде, где ее носовая часть — это «постоянно наступающее настоящее, ее хвост — постоянно отступающее прошлое».

Барр-младший имел в виду, что произведения, словно на конвейере, должны поступать на выставку, а после продаваться и охраняться в сейфах крупнейших банков Женевы и Базеля. Скоротечный поток произведений включал в их смысловое поле их же взаимозаменяемость и, следовательно, принадлежность к разряду чистой меновой стоимости. Конечно, это дурно отразилось на контексте выставочных пространств: заходя в галерею позднего капитализма, и изощренная публика, и кураторы с арт-критиками чувствуют, что за искусство их там ждет.

Эпоха позднего капитализма, превратив самые видные галереи и музеи в филиалы Уолл-стрит, проехалась и по художникам. Часто персональные выставки молодых авторов могли длиться всего неделю или две, потому что какой-нибудь филантроп скупал все произведения по дешевке, а после продавал за нечеловеческие деньги.

Так, историк искусства Клэр Бишоп вспоминала неоэкспрессиониста Сандро Киа, чьи работы разом приобрел бизнесмен Чарльз Саатчи, тем самым закрыв его показ и уничтожив репутацию.

В эссе «Радикальная музеология, или Так ли уж „современны“ музеи современного искусства?» Бишоп писала, что те выставочные помещения, которые не рады соседству с капиталом, всё чаще оказываются под давлением неолиберальных правительств и городских советов.

Таким образом, сегодня в конфликт вступают две системы ценностей: галерея как пространство для культурной рефлексии и галерея как хранилище меценатского нарциссизма.

Бишоп пишет, что с приходом капитализма в гуманитарную сферу галеристы и музееведы утратили тот словарь, при помощи которого формулировалась значимость культуры вне крупных финансовых потоков.

Галерея уже почти полвека связана бухгалтерским учетом и потребительскими ценностями. Но всё еще существует инструментарий независимых проектов, благородные кураторские тактики, способные вернуть искусство искусству, а избыток денег — толстосумам.