Хтонический интеллектуализм. Чем жили позднесоветские научные кружки, художественные объединения и правозащитные сообщества

Конец октября — самое время погрузиться в атмосферу мистического подполья в Южинском переулке. 25-го числа исполнилось три года, как ушел из жизни Юрий Мамлеев, сегодня — восьмая годовщина смерти Эжена Головина. «Нож» представляет историю интеллектуальных элит позднего социализма от чинных академиков до православных феминисток.

Пункт 0. Удивительная смерть и трагическое воскрешение русской хтони

В 1953 году умер Сталин, в 1964-м был отстранен от власти Хрущев, в 1982-м скончался Брежнев, но это уже не так важно. Историю советского интеллектуального подполья следует вести с начала оттепели, а поворотным пунктом считать ее конец. Ненадолго приоткрытые границы государства и слегка раздвинутые рамки нормы дали импульс множеству инициатив, задавить которые эпоха застоя уже не смогла.

Ученые успели восстать против марксизма-ленинизма как в философии, так и в математике, а художники и поэты переоткрыли для себя модернизм начала века, заглянули в старинные религиозные трактаты и даже познакомились с современным западным искусством.

Литературовед Юрий Фрейдин, говоря о «второй культуре» позднего социализма, выделил три направления интеллектуальных движений. К первому он отнес научные семинары, во второе попали правозащитные объединения, в третье — литературно-художественные сообщества.

Некоторые возникшие в эпоху оттепели кружки́ (например, многие из тех, что появились при университетах) смогли сохранить свою легитимность и со временем даже набирали популярность, хотя и оставались маргинальным явлением. Участники других были вынуждены прятаться по квартирам и мастерским, а то и уезжать за границу — часто, впрочем, сохраняя нелегальный контакт с местным сообществом и помогая — среди прочего — издавать тексты на Западе. Третьи открыто противопоставляли себя режиму, критикуя его, шли против официальной цензуры или создавали новый научный сюжет, считавшийся непотребным.

Советское интеллектуальное подполье стало появляться на ландшафте общественной жизни к концу 1980-х годов. Эхо их идей отчетливо звучит и сегодня. Иногда — в ожидаемых локациях: в редакциях либеральных изданий и на университетских кафедрах — как открытых совсем недавно, так и тех, что имеют богатую историю. Но не реже — и в довольно удивительных: в кругах правых радикалов-националистов или во влиятельном политтехнологическом гетто. В общем, интеллектуалы везде — как оно и должно быть.

Пункт 1. Как православие сформировало советский феминизм

Краткая история позднесоветского феминизма — действенное противоядие от романтизации диссидентских элит, которую вполне может спровоцировать многое из нижеизложенного. «Унижение конкретных женщин и женского начала вообще... в среде борцов за освобождение» — вот что, по словам Натальи Малаховской, побудило нескольких журналисток и философов из Ленинграда объединиться в конце 1970-х годов в фемдвижение.

Реликты патриархальности в кругах диссидентов и их потомков обнаруживаются до сих пор. Известна, например, история поэта и крупного издателя Ивана Ахметьева.

Когда его дочь заявила, что он еще с 1980-х насиловал девушек подросткового возраста и даже свою жену, литературное сообщество отнеслось к ее словам с недоверием.

Случай Ахметьева, конечно, крайний, но обнаружить среди активных и полноправных участников хоть научных семинаров, хоть философских кружков, хоть эзотерических объединений того времени женщину, которая притом не оказалась бы чьей-нибудь супругой, почти невозможно.

Даже Татьяна Горичева, одна из основательниц феминистского движения, — и та попала в интеллектуальную среду как жена поэта Виктора Кривулина.

Одна большая кухня

Как ни парадоксально, центральной идеей позднесоветского феминизма стала борьба за возврат полового различения. Победы, одержанные раньше на этих фронтах, к 1970-м привели к тому, что на женщин ложилась двойная нагрузка — на работе и дома, они трудились на заводах и в шахтах, а в родильных отделениях и абортариях царили чудовищные условия. Пока западные коллеги советских феминисток боролись за расширение рабочих прав и публичного присутствия женщин, ленинградские диссидентки пытались сократить число обязанностей.

«Это общество гермафродитов. Тотальное искоренение всего человеческого создало бесполого гомункула, оскопленного не только духовно, но и природно. <...>

В советском обществе парадоксально-зловещим образом осуществилась ленинская мечта: кухарка стала править государством. <...> Советское общество — это в некотором роде псевдоматриархальная антиутопия, ибо это не общество, а одна огромная кухня. <...>

Законы кухни стали законами нашего общества: экзистенциальный паралич сковал все проявления нашей жизни. Нет у нас, собственно, социально-общественной жизни, вместо социума — ветхость природных стихий, вместо закона — рок, вместо свободы — вера в случайность», — писала Татьяна Горичева в статье «Ведьмы в космосе».

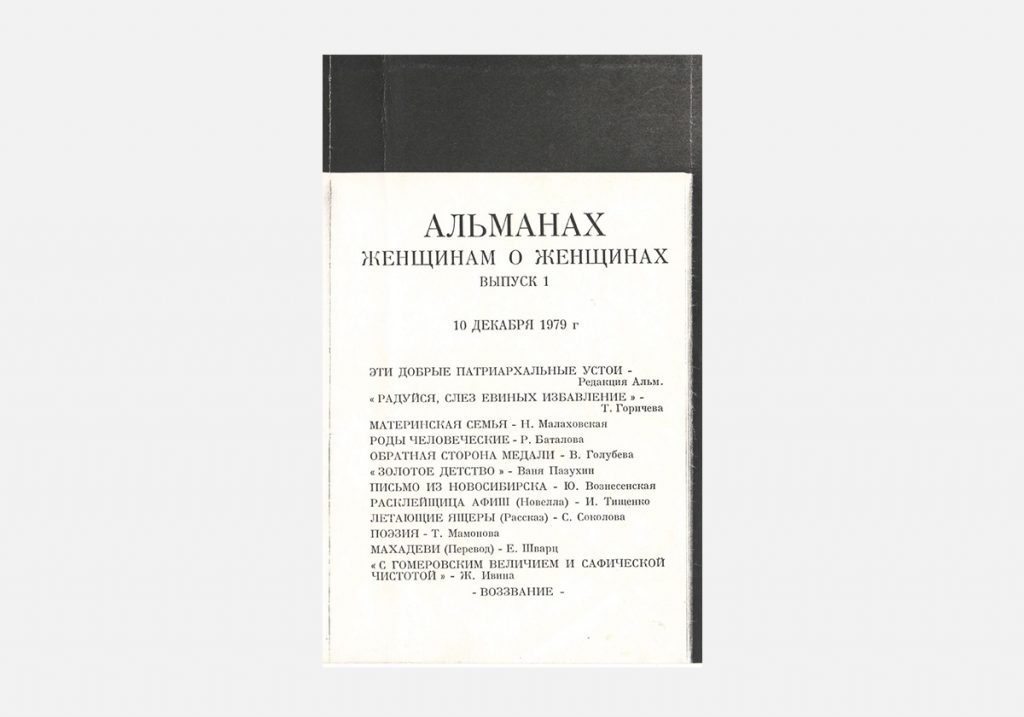

Главной формой существования ленинградского феминизма стала самиздатовская пресса. Объединившись в 1979 году, Малаховская, Горичева и Мамонова успели собрать два резонансных выпуска журнала «Женщина и Россия».

«О проблемах социальных, о том, что творится в родильных домах, в абортариях, в семьях, превращенных для многих женщин и детей в маленькие домашние концлагеря, о детских садах, лагерях и школах», — вспоминала Малаховская темы, которые авторки поднимали в журнале.

Один из разделов издания назывался «Радуйся, слез Евиных избавление». Его вела Горичева, развивая религиозную аргументацию всё того же тезиса об особом женском пути. Христианская повестка расколола редакцию: Мамонова подключилась к западному феминизму, а остальные «сестры» — так они называли друг друга — основали новый журнал «Мария» и даже женский клуб вокруг него, окончательно отделив себя от марксистской идеологии, даже в ее раннесоветском варианте. Западные газеты публиковали тексты из журнала рядом с фотографиями Троцкого, но в действительности активистки представляли одно из многочисленных православных движений.

Традиция «катакомбных церквей», не принявших советскую власть, не прерывалась даже в сталинские времена. А после смерти вождя стали печатать тексты философов, развивавших религиозные идеи начала века, — в первую очередь Алексея Лосева. Были среди них и молодые интеллектуалы: Сергей Аверинцев, Владимир Бибихин.

Позднесоветское православие часто пересекалось с либерально-правозащитной повесткой — как, например, в экуменических проповедях отца Александра Меня. Оно проскальзывало и в художественных работах: скажем, в «Каширском шоссе» Андрея Монастырского аскетические религиозные практики приводят героя к безумию.

Конечно же, комплект из православия и феминизма оказался небезопасным в позднесоветском обществе. Близкую к «Марии» поэтессу Кари Унксову задавил автомобиль — возможно, машина КГБ, нескольких участниц посадили, но большинство ленинградских феминисток всё же отделалось эмиграцией. Готовясь к Олимпиаде-1980, власти предложили диссиденткам выбор между высылкой и арестом — и почти все уехали очернять советскую жизнь на Запад. Вторая волна советского феминизма спа́ла всего за четыре года.

Пункт 2. Как советские ученые взрастили новую науку

“Mi pyeryedayem mislyi posryedstvom ryechy” — так звучала, точнее, выглядела одна из пятидесяти фраз, которые впервые в мире перевела с одного языка на другой машина. В 1954 году ученые из американского Университета Джорджтауна организовали сенсационный эксперимент. Они создали систему из шести грамматических правил и 250 словарных записей, которая была способна переводить с русского на английский простые транслитерированные предложения.

Академики и СМИ со всего мира тогда поверили, что уже через пять лет переводчиков окончательно заменят машины. В советском журнале «Математика», который специализировался на рефератах, появился «Отчет об одном успешном испытании». Так начался «серебряный век структурной лингвистики» в Союзе — название для периода придумал математик Владимир Успенский, больше всего известный в широких академических кругах своим огромным двухтомником «Труды по нематематике».

К 1956 году из двухстраничной заметки вырос полноценный научный семинар. Группа назвалась НПММИвЯ — «Некоторые применения математических методов исследования в языкознании».

Машинный перевод то ли сформировал, то ли обнажил давно живую «иррациональную потребность отыскать в языке строгие законы, строгостью своею напоминающие математику», писал Успенский.

В том, что такой семинар возник на базе Института научной информации, нет ничего удивительного. А вот плавное перетекание математиков с мехмата на филологический факультет МГУ в 1960-х стало сенсацией. Правда, подвижки в языкознании начались еще при Сталине. В 1950 году он неожиданно выступил с критикой «марризма» — псевдомарксистской концепции, которая тридцать лет до того определяла советскую лингвистику.

Кавказовед Николай Марр утверждал, что все языки мира проходят одинаковые стадии развития, а движение от одной к другой обусловлено экономическими причинами: базис, как полагается, определяет надстройку.

Апофеозом поисков нового лингвистического учения стало открытие отделения структурной и прикладной лингвистики на филфаке МГУ в 1960 году. В первом наборе было всего тринадцать студентов и студенток. И хотя постепенно их число росло, ОСиПЛ всегда оставался своеобразным гетто, узким и даже полусемейным мирком.

Впрочем, даже в этом небольшом пространстве круг научных проблем и направлений был чрезвычайно широк. К 1970-м годам, которые очевидцы называют периодом расцвета кафедры, сформировались отдельные совсем уже не связанные с машинным переводом мини-объединения.

Вокруг психолингвистки Ревекки Фрумкиной собрались несколько преподавателей и студентов. Они стали каждую неделю ходить к ней в гости на экспериментальный научный семинар. Вот как описывает его повестку сама Фрумкина:

«...это были попытки выявить в сознании человека какие-то соответствия тем статистическим закономерностям, которые обнаруживаются в тексте. То есть проблема заключалась в следующем: если есть слова, которые сильно различаются по частоте, то как мы сами на это реагируем? Это в нашем сознании, психике отражено — или по отношению к нему это внешняя какая-то вещь?»

Другие — например, Александр Кибрик и Ариадна Кузнецова — организовали экспедиционное движение. Полевая практика, то есть исследование фонетических, грамматических или синтаксических особенностей малых языков СССР и диалектов русского, входила в обязательную учебную программу. Но некоторые студенты и преподаватели выезжали в экспедиции каждый год.

Самой популярной локацией стал Дагестан, его даже называли местной Папуа — Новой Гвинеей. В джунглях острова уживаются 3000 разных языков, а в рассеченном многочисленными ущельями Дагестане — всего около пяти десятков, но и это настоящая находка для лингвиста.

Другие традиции, напротив, вышли за рамки университета. Юрий Апресян в институте «Информэлектро» вместе со студентами ОТиПЛа продолжал работать над машинным переводом, теперь уже отталкиваясь от принципов построения предложений. Но самым масштабным начинанием стала Традиционная олимпиада по лингвистике. Отправной точкой был формат самодостаточной лингвистической задачи, для решения которой нужно выявить закономерности незнакомого языка.

Канонический пример простейшей лингвистической задачи

Даны венгерские существительные и все их переводы на русский язык в перепутанном порядке: nyírfa, körte, almák, körtefa, nyírfák, alma, almafa; береза, груша, яблоня, яблоко, березы, яблоки.

Задание. Установите правильные соответствия.

Примечание. á, í = долгие a, i; ö ≈ рус. ё в слове «тётя».

Комплекты из таких заданий на ОСиПЛе разрабатывали круглый год, а потом рассылали в школы по всей стране и стремились заранее отметить лучших учеников.

Традиционная олимпиада проходит и сейчас. До сих пор почти в неизменном виде, но уже под другим названием — «отделение теоретической и прикладной лингвистики» — существует и ОСиПЛ. Правда, в наши дни в МГУ в некотором смысле повторяется эмиграционный кризис 1980-х, чуть не разрушивший тогда отделение. Только теперь едут не за свободой в Израиль, а за деньгами в Высшую школу экономики, где уже десять лет работает аналогичная программа «Фундаментальная и прикладная лингвистика». Впрочем, в международных рейтингах ОТиПЛ всё еще занимает более высокую позицию. Очень высокую: 13-е место в мире по лингвистическому образованию.

Пункт 3. Как советские ученые взрастили постсоветских политтехнологов

В 2016 году главой Администрации Президента стал Антон Вайно, а его первым заместителем — Сергей Кириенко, один из ельцинских премьер-министров. В прессе за ними закрепился ярлык технократов — людей, которые считают, что власть необходимо передать узкой прослойке научно-технической интеллигенции. И хотя такой режим защищал еще Платон, своими корнями современные российские политтехнологии, скорее всего, уходят в деятельность полуподпольного позднесоветского сообщества со строгим названием Московский логический кружок.

Мераб Мамардашвили, Александр Зиновьев, Борис Грушин и Георгий Щедровицкий познакомились еще в 1952 году, будучи студентами философского факультета МГУ. Разгар их дружбы совпал с началом оттепели, а значит — расширением университетских свобод. Еще за пару лет до того официальное признание такого семинара вряд ли было возможно.

Слово «логический» в названии кружка служило точкой критики. Все участники сходились в том, что формальная (а следовательно, и марксистская диалектическая) логика недостаточна, и стремились изучать законы мышления на эмпирическом материале.

Они читали и анализировали настоящие исследовательские тексты. Образцовой работой казалась диссертация Зиновьева — он описал метод «восхождения от абстрактного к конкретному» в «Капитале» Маркса.

В СССР такой подход называли гносеологией, а на Западе и в современной России его чаще обозначают как эпистемологию. Представители последней, правда, обычно занимаются теоретической критикой познавательных способностей. А вот советские философы решили разработать практическую концепцию мышления — фактически инструкции о том, как надо думать.

Литературовед Илья Кукулин сравнил выходцев из МЛК с одним сквозным образом в творчестве братьев Стругацких, то есть в важнейших для советской интеллигенции текстах. Дон Румата из «Трудно быть Богом», Рудольф Сикорски из «Обитаемого острова», мокрецы из «Жука в муравейнике» — все они, по авторскому определению, «прогрессоры», то есть политические акторы, которых высокоразвитая цивилизация отправляет к более отсталой.

Цель прогрессоров — «тайно, с помощью политических заговоров и других конспиративных действий, направлять общественные процессы в „правильную сторону“ (то есть к коммунизму) и спасать интеллектуалов и просто людей, попадающих в трудное положение», пишет Кукулин.

К 1957 году из МЛК выделилось объединение, которое формулировало свои цели примерно так же. Мамардашвили тогда осознал себя как философа-индивидуалиста «сократического типа»; Эвальд Ильенков, присоединившийся к МЛК чуть позже, ушел в экспериментальную педагогику, а вот Щедровицкий и его друзья затеяли новый семинар, заменив «логику» «методологией».

Участники ММК продолжали работать над теорией мышления, но от семинаров и анализа текстов перешли к игровым форматам. Методологи собирали на открытые заседания не только слушательскую публику, но и представителей разных профессий, которым предлагали решать разработанные заранее задачи. Записывая их и свои собственные рассуждения на магнитофон, а затем анализируя собранный таким образом материал, к 1980-м ММК создает новый формат, получивший название «организационно-деятельностная игра».

Первая в мире «деловая игра» состоялась в СССР еще в 1930-е годы и имитировала запуск цеха на заводе по производству пишущих машин. Но обороты это движение набрало именно благодаря методологам. Щедровицкий и его последователи получали коммерческие заказы от крупных заводов, детских лагерей масштаба Артека и даже непосредственно от правительства.

Участники ММК верили, что разработка новых форм мышления — инструмент политического влияния. Их философия базировалась на идее антисубъектности: человек понимался как производная от языка и мышления, а значит — надындивидуальных структур общества. Иначе говоря, несмотря на то что они родились на Земле, а не среди далеких планет, методологи мнили себя теми самыми прогрессорами, которым по силам осуществить тайную революцию сознания.

Кукулин подчеркивает, что эзотеричное прогрессорство, хоть оно и имело целью трансформацию общества, радикально отличалось от западного института публичных интеллектуалов. Жан-Поль Сартр, Мишель Фуко и Сьюзен Зонтаг выступали в газетах и на телевидении, обращаясь ко всему читающему населению, а в 1968-м вышли с толпами на улицы. Отечественные же философы, напротив, выстраивали контакты сверху.

Постсоветские политтехнологи стали продолжателями их идей. Глеб Павловский, Ефим Островский, сын Георгия Щедровицкого Петр и всё тот же Антон Вайно — в заявлениях каждого из них современные исследователи обнаруживают развитие методологической мысли. Ее содержание, а также суть современных способов «формирования общественного мнения» Кукулин в уже цитировавшейся выше статье излагает в виде следующих тезисов:

«1. Любое массовое социальное движение в современном мире является результатом целенаправленной деятельности небольшой группы людей.

2. Небольшая и особым образом организованная группа политтехнологов может сформировать любые (или почти любые) тренды общественного развития и поэтому обязана в узком кругу выработать стратегию этого развития и затем осуществить ее с помощью разного рода социального манипулирования».

Пункт 4. Что происходило с более традиционной наукой в СССР

Советские ученые не только создавали новые дисциплины, но и развивали уже существующие. В целом академическая среда находилась в пограничной зоне: семинары по большей части имели статус официальных университетских проектов, участники нередко сталкивались с прессингом из-за чересчур активных контактов с зарубежными коллегами и вероятности эмиграции. А главное, государственный антисемитизм автоматически превращал научные кружки в оппозиционные объединения.

Впрочем, говоря о содержании семинаров, их участники обычно заявляют, что они были совершенно лишены любой политической окраски. В числе первостепенных задач значились обсуждение научных достижений и разработка еще не решенных проблем. Требования к участникам предъявлялись достаточно жесткие, действовал строгий регламент. Хотя некоторые семинары были открытыми и проходили в огромных университетских амфитеатрах, постоянные докладчики и дискуссанты знали: одна неточность в обзоре очередного 200-страничного журнала или пропуск незначительного звена в доказательстве может стать поводом для унизительной саркастической тирады от руководителя.

Университетские кружки были довольно строго сегментированы по областям знания: математика, физика, история, литературоведение. Однако новые научные проекты, выраставшие на этой ниве, нередко оказывались междисциплинарными, а их участники порой разрабатывали совсем авангардные методологии.

Израиль Гельфанд: от математической теории представлений до алгоритмической хирургии

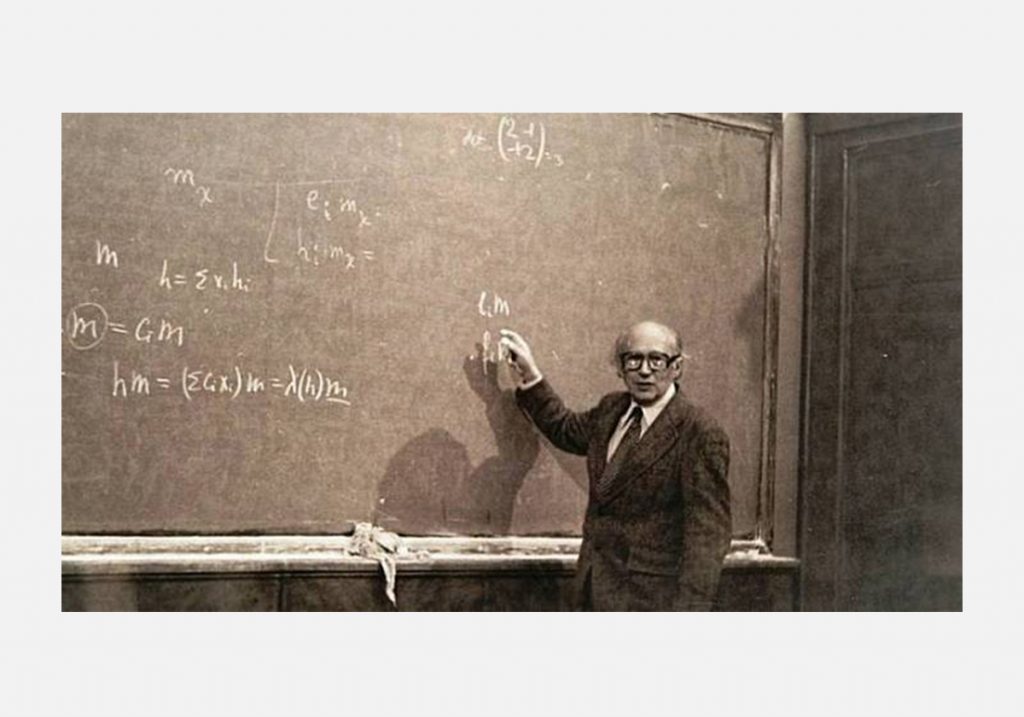

Лидер крупнейшего математического семинара при МГУ Израиль Гельфанд говорил:

«Важная сторона математики — тот факт, что она предоставляет адекватный язык для разных областей: физики, инженерии, биологии. <...> Квантовая механика — неадекватный язык для биологии, а вот математика в приложении к изучению генетических последовательностей — адекватный. Язык математики помогает структурировать самые разные вещи».

С семинара Гельфанда толпами выходили математики международного уровня. Многие уехали в американские или европейские университеты; Григорий Маргулис, Максим Концевич, Владимир Дринфельд получили Филдсовские премии.

Сам Гельфанд интересовался не только математикой, но и биологией. Биосеминар, который он вел еще в 50-е годы, быстро перерос в полноценную исследовательскую группу при Академии наук. Собственные статьи Гельфанд печатал в авторитетных зарубежных журналах, круг его интересов был чрезвычайно широк — от клеточной биологии до математического изучения опухолей и попыток алгоритмизировать хирургию.

Хотя Гельфанд еще в 1989 году переехал в Штаты, его последователи до сих пор занимают ведущие позиции в российской математике и смежных областях. Внук Михаил руководит программой по биотехнологиям в Сколково. Матфак ВШЭ, который теперь бодро соперничает с мехматом, в немалой степени состоит из бывших участников семинара Гельфанда и их учеников. Еще один его проект — здравствующая и ныне Всероссийская заочная математическая школа. Гельфанд первым придумал рассылать углубленные материалы и авторские задачи по регионам, а потом возвращать их школьникам с комментариями от лучших преподавателей. Теперь, конечно, эта затея перекочевала в интернет.

(Еврейский) народный университет: математика без национализма

Об одном из проектов, который также появился благодаря ученикам и коллегам Гельфанда, следует рассказать подробнее. Сам он и собственный семинар сделал открытым для студентов не только из МГУ, но и из инженерных вузов, куда из-за антисемитизма на экзаменах приходилось зачисляться советским евреям.

Одно это становилось поводом для постоянных конфликтов с администрацией: гости обходили пропускной режим, обманывали охрану, потом семинар затягивался до самого конца рабочего дня. Но математики Белла Субботовская и Валерий Сендеров пошли еще дальше. В 1978 году они набрали независимый курс из четырнадцати человек, стоя прямо у выхода с мехмата. Численность следующих «потоков» взлетела уже до сотни.

Работа Народного университета не была подпольной в привычном смысле этого слова. Скорее участники семинаров под руководством авторитетнейших математиков вроде Фейгина и Фукса открыто демонстрировали свой оппозиционный по отношению к власти настрой.

Вскоре после того, как на Западе был издан сборник задач-«гробов», с помощью которых в университете заваливали евреев, двух преподавателей посадили. А сама Субботовская в 1982 году спустя несколько дней после очередного допроса в КГБ погибла в загадочном дорожном происшествии: ее задавил грузовик.

Наследником Народного университета стал появившийся в 1991 году еще более масштабный Независимый московский университет. Он до сих пор существует полуофициально, прячась в одном из арбатских переулков и работая без государственной аккредитации. Однако диплом НМУ признаёт даже Оксфорд, студенты ездят по обмену в парижскую École normale, а у себя вуз регулярно принимает американцев и канадцев. Самое поразительное — вход совершенно свободный. В НМУ просто нет вступительных экзаменов — но почти все, естественно, отваливаются по ходу эксцентрически сложной учебы.

Сигурд Шмидт: источниковедение и история русской власти

Почти вся карьера Шмидта прошла в Историко-архивном институте. В отличие от МГУ или РАН, это название мало кому известно — кроме, наверное, выпускников и студентов РГГУ. Именно из ИАИ вырос главный в 90-х центр притяжения свободомыслящих гуманитариев. Не в последнюю очередь — благодаря Шмидту.

Как историк он запомнился радикально антимарксистскими исследованиями эпохи Грозного. Шмидт утверждал, что Ивана IV следует считать первым русским абсолютным монархом, однако после него этот государственный строй вернулся в страну только в эпоху правления Михаила Романова — то есть закон линейного развития истории был нарушен. Кроме того, Шмидт изучал прошлое Москвы и даже стал председателем Союза краеведов России в конце 90-х.

Сигурд Шмидт. «Иван Грозный глазами современников». Лекция для ТК «Культура»

Его кружок был посвящен изучению методов работы с источниками. Он открылся еще в 1949 году и просуществовал больше 50 лет, до смерти профессора в 2013 году. Шмидт одним из первых на гуманитарных факультетах в СССР начал читать вводный методологический курс.

«Лекционный курс отечественной истории до XIX века я очень скоро стал предварять чтением вводных лекций для первокурсников — о первичных основах и о ходе истории, об источниковедении и специальных исторических дисциплинах, об историографии», — вспоминал Шмидт.

Сейчас «Введение в специальность» читают едва ли не в каждом университете — а факультативный семинар позволял Шмидту растянуть и углубить этот курс на много лет.

Александр Жолковский: генеративная поэтика и реабилитация формализма

В отличие от Гельфанда, Шмидта и множества других, Александр Жолковский собирал друзей-литературоведов не в аудиториях, а у себя на квартире. В этом не было ничего удивительного: семинары часто выплескивались из университетов и на дачи, и в походы... Удаляясь из аудиторий и вообще от города, ученые чувствовали, как растет градус свободы, которая манифестировалась в популярных тогда бардовских песнях.

Александр Жолковский в гостях на радио «Свобода». 2017

Из-за близости к формализму и западному структурализму идеи Жолковского не могли вписаться в университетскую систему.

Участники семинара начинали с неторопливой работы над отдельными поэтическими текстами, но вскоре перенесли в литературоведение из лингвистики метод генеративного анализа. Они пытались смоделировать процесс порождения текста из набора простейших структур: тем, мотивов, средств выразительности.

Впрочем, не менее важной миссией кружка Жолковского оказалось превращение неподцензурных текстов в объект исследований. Участники семинара разбирали «Мастера и Маргариту» Булгакова, поэзию Мандельштама и Пастернака, искали язык для разговора об обэриутах, читали и зарубежную литературу — от Гюго до Борхеса. Жолковский до сих пор продолжает свои исследования в США. Семинар же закрылся в 1983 году, с приходом к власти Андропова. По словам Михаила Гаспарова, Елеазар Мелетинский, соорганизатор кружка, «почувствовал беспокойство за судьбу несанкционированных собраний. Он перестал собирать семинары, не дожидаясь, чтобы ему это приказали официально».

Пункт 5. Почему концептуализм оказался самым адекватным языком для описания советской действительности

«Что касается искусства, я сталинист», — резюмировал Никита Хрущев, нецензурно обругав выставку московских художников-авангардистов в 1962 году. Фраза, с которой принято вести отсчет истории советского нонконформистского искусства, прозвучала за два года до отстранения генерального секретаря и формального начала эпохи застоя. Местом действия стала еще вполне себе официальная выставка в Манеже, приуроченная к 30-летию московского отделения Союза художников.

Представить себе аналогичное по масштабам и при этом легальное событие уже в 1970-е невозможно — разве только на ВДНХ (читай: на отшибе) и после года ожесточенной борьбы с властью. Впрочем, изменится и поэтика авангардистского искусства.

Лидеры «манежной выставки» Элий Белютин и его студия «Новая реальность» переоткрыли абстракцию и ранний модернизм. А вот нонконформисты перешли к подчеркнуто критическому проекту — концептуализму.

На Западе представители этого течения тогда трудились на двух фронтах. В исследовательском плане художников, воспитанных на аналитической философии языка, занимал вопрос о соотношении слов и вещей — нетождественных, но при этом взаимозаменяемых.

Политический посыл концептуалистов состоял в противодействии рынку галерейного искусства. Концентрируясь на идее вместо ее материального воплощения, художники создавали объекты, которые невозможно продать или даже купить.

В Советском Союзе, однако, нельзя было приобрести не только картины. Концептуалистский подход ставил художников в странное положение: с одной стороны, они намерены критиковать сложившийся порядок, с другой — действуют его же методом. Советская власть тоже производила в основном идеи вместо материальных объектов или общественных отношений: символы изобилия вместо заполненных полок в магазинах, коммунистические лозунги вместо борьбы с бюрократией.

Выставка Ильи и Эмилии Кабаковых, которая идет сейчас в Новой Третьяковке, заканчивается залом с десятью «альбомами». Это ранние работы — истории интровертных персонажей с говорящими именами типа Вшкафусидящего Примакова, рассказанные в наивных рисунках, а главное — подписях к ним. Потом художники начнут заполнять увеличенные в несколько раз распорядки дня и записывать на картинах диалоги соседей по коммуналке. Параллельно «Коллективные действия» станут документировать свои выезды в подмосковные поля в развернутых описаниях к почти бессодержательным фото.

Текст оказался главным медиумом нонконформистов не только из-за их верности концептуалистским лингвистическим идеалам. Дело было скорее в особенностях художественного быта. Творческая карта Москвы состояла из десятков, а может, и сотен квартир, в которых почти каждый вечер (если не чаще) художники собирались читать стихи и говорить о живописи. Непрерывные беседы были естественным способом существования.

Экскурсия по выставке «В будущее возьмут не всех» в Новой Третьяковке

В то же время художественные собрания часто проходили по строгому регламенту. Например, в первой части автор представлял свои работы, затем следовало обсуждение, а в финале — свободная беседа или застольные песни и даже танцы. Именно так строился Московский литературно-художественный семинар, который в конце 70-х курсировал между центром города и районами вроде Чертанова вслед за создателями — филологом Михаилом Шейнкером и врачом Александром Чачко.

Кружок Чачко и Шейнкера стал узловой точкой московского концептуализма. Сюда ходили Пригов, Айзенберг, Рубинштейн, Булатов, Кабаков, Гройс.

Последний оказался особенно важной для направления фигурой. «Борис рухнул на нас, как болид», — вспоминал Кабаков. Молодой математик уже через пару лет после начала работы семинара написал программный текст, в котором впервые соотнес нонконформистские художественные максимы с концептуализмом.

«Московский романтический концептуализм», однако, в корне отличался от западного:

«...концептуальное искусство должно быть совершенно прозрачным, т. е. оно должно содержать в себе новые критерии своего существования как искусства. <...> Однако прозрачность прозрачности рознь. В Англии и Америке, где сформировалось концептуальное искусство, прозрачность — это эксплицитность научного эксперимента, делающего наглядным границы и свойства нашей познавательной способности. В России, однако же, невозможно написать порядочную абстрактную картину, не сославшись на Фаворский свет. Единство коллективной души еще настолько живо в нашей стране, что мистический опыт представляется в ней не менее понятным и прозрачным, чем научный. И даже более того. Без увенчания мистическим опытом творческая активность кажется неполноценной».

Первым местом публикации МРК стал журнал «37». Его редактировала Татьяна Горичева — та самая фемактивистка, которая в начале 1970-х еще и вела эзотерический семинар, любимый Гройсом. Однако вскоре этот текст проник и на Запад. Участники художественных семинаров утекали за границу и не просто растворялись в местных арт-кругах, но также рассказывали о советском искусстве.

Самым важным изданием стал журнал «А — Я». Он готовился в советском подполье, а выходил в Париже. В начале 80-х годов издание открыло западному рынку всех уже названных художников, а также Игоря Макаревича, Римму и Валерия Герловиных, Владимира Сорокина и многих других.

Иностранные кураторы стали приезжать в СССР. Вместо неспешного посещения галерей они вынуждены были пробираться в чердачные студии и заглядывать на квартирные выставки. Демонстрация произведений прямо на месте их производства во многом определяла и формат работ. Именно в мастерских и квартирах, а не в музеях появились «тотальные инсталляции» Кабаковых и пространственные композиции соц-артистов Виталия Комара и Александра Меламида. А главная идея «Поездок за город» — это, напротив, побег из замкнутого и тесного мира андеграунда в поля безграничной (и бессмысленной) свободы.

Сегодня выставки Кабаковых идут не только в Третьяковке, но также в Эрмитаже и даже лондонской Тейт, ретроспективы концептуализма устраивает «Гараж», а отдельные работы хранятся в музеях от Гуггенхайма до Saatchi. Московские нонконформисты окончательно проникли на международный рынок в 1988 году: правительство тогда разрешило провести аукцион от дома Sotheby’s, в советскую столицу съехались западные кураторы, а художники, которых они обошли вниманием, страшно обиделись. Больше главные торговцы от искусства Россию не посещали — а всё, что было после того Sotheby’s, принято считать уже постконцептуализмом.

Пункт 6. Как советские диссиденты спорили о левых идеях

«Мы не ждем, когда Путин уйдет или еще что-то. Мы свой коммунизм уже построили. Мы живем этим коммунизмом», — рассказывал пару лет назад Матвей Крылов, активист, который в конце 2000-х решил возродить диссидентские Маяковские чтения.

Летом 1958 года после митинга в честь открытия памятника Маяковскому с речами партфункционеров и соцреалистических поэтов на одноименной площади спонтанно началось второе отделение: свои стихи стали декламировать неизвестные авторы из публики.

Крылов вскоре после запуска чтений пошел учиться в Институт современного искусства «База», а теперь живет и успешно выставляется в Европе. Но большинство поэтов, которые инициировали движение или подключились к нему позже, — народно-наивные авторы, не вхожие в литературное сообщество. «Я в принципе не против салонной поэзии, но салонная поэзия сейчас как бы загналась в такие жесткие-жесткие рамки. Это псевдобогемность, псевдоэлитность», — говорил постоянный посетитель Маяковки Даня Берковский. Однако и признанные в сообществе поэты по большей части не скрывают своих левых взглядов. Редакция альманаха «Транслит», лауреаты премии Аркадия Драгомощенко, авторы журнала «Воздух» — все они работают с марксистской идеологией и теорией, не только «строя свой коммунизм», но и изучая его.

Маяковские чтения в августе 2018 года

Представить себе что-то подобное в позднем СССР было почти невозможно. Серьезная апелляция к левой идее считалась фактически моветоном. Диссидентская среда делилась в основном на консервативных националистов под предводительством Солженицына и либеральных западников в лице многочисленных представителей правозащитного движения.

«Диссиденты среди диссидентов» — так назвал социолог Илья Будрайтскис книгу об активистах, которые всё же стремились легитимизировать и обновить марксистские и раннесоветские концепции.

Будрайтскис пишет, что оттепельные и более поздние социалистические группы выросли еще из антисталинского молодежного движения конца 1940-х годов. Все они были малочисленными, однако уже в 1960-е исследователи насчитывали десятки оппозиционно-марксистских объединений, а к 1970-м — сотни.

Естественно, подполье внутри подполья существовало разрозненно, и спектр внутренних разногласий молодых марксистов был довольно широк. Одни стояли за троцкизм, другие называли себя анархистами, третьи читали западных «новых левых»; кто-то инициировал забастовки — а кто-то только распространял листовки с теоретическими статьями. И всё же главным пунктом, в котором многие сходились, была критика современного советского общества как «бюрократической формации», близкой к капитализму с доминированием государства.

Разговор с Борисом Кагарлицким, участником одного из левых молодежных движений. 2018

«Как полагали участники группы [„Молодые социалисты“, студенты МГУ и ГИТИСа. — О. Т.], нарастающий кризис бюрократической советской системы неизбежно подтолкнет часть правящей элиты к проведению реформ. Начало этого процесса, в свою очередь, станет стартом для массового движения, за руководство которым будут бороться уже существующие внутри оппозиционной среды идейно-политические течения. Этот прогноз, сделанный всего за несколько лет до начала Перестройки, как мы знаем, полностью подтвердился», — пишет Будрайтскис в финале своего эссе.

А в России 2010-х левая мысль разной степени радикальности стала мейнстримом не только среди поэтов, но и в широких интеллектуальных кругах.

Пункт 7. Что выросло из советского эзотерического подполья

«Ориентация — север, / Я хочу, чтоб ты верил, / Я хочу, чтоб ты плакал!» — поет Лолита. «Север — это полюс несуществования. <...> Ни одна ориентация внутри космоса не ведет туда», — говорит мистик Гейдар Джемаль в афористическом эссе, которое — по удивительному совпадению! — называется так же, как упомянутая эстрадная песня.

«Первая ориентация мусульман во время молитвы была в сторону севера — к Иерусалиму, пока не пришло откровение о смене кыблы в сторону Каабы», — поясняет Джемаль в предисловии к своей «теологической поэме» (так характеризует жанр сам автор). Как цитата из труда философа-мистика могла проникнуть в поп-музыку — не меньшая загадка, чем появление в этой среде радикального мусульманина.

Впрочем, от канонических вариантов ислама Джемаль был так же далек, как Южинский кружок — от двух магистральных линий советского подполья. Пока концептуалисты препарировали языковую реальность, диссиденты боролись за изменения в законодательстве, а другие диссиденты мечтали вернуться к дореволюционным национальным корням, южинцы искали выход в альтернативное мистическое пространство.

Познакомились будущие члены кружка в те же 50-е за чтением эзотерической литературы в Ленинской библиотеке.

Дореволюционные издания Елены Блаватской и Рудольфа Штайнера и выпущенные при Сталине переводы Бхагавад-гиты и «Махабхараты» оказались слишком сложными для цензоров. Статьи об оккультизме проникали в научно-популярные журналы вроде «Науки и жизни», неоиндуистская философия растворялась в sci-fi-романах типа «Лезвия бритвы».

Мистическое движение набирало обороты.

«...Все, что говорят о Южинском — правда. Как со знаком плюс, так и со знаком минус. Южинский был неким государством в государстве, со своей иерархией персонажей. <...> Народ, заряжаясь идеями и энергией на Южинском, перемещался сквозь все тайные „заныры“, вербуя все новых и новых одержимых. <...> ...Романы Мамлеева „Шатуны“ и „Московский гамбит“ — абсолютно документальные произведения»,

— вспоминал в интервью Игорь Дудинский, больше известный не как участник Южинского, а как отец Валерии Гай Германики и издатель. Персонажи Мамлеева населяли запредельно монструозные миры, накачанные насилием и тягой к смерти или убийству, но сами стремились скорее найти выход из них. Мамлеев оставался центральной фигурой кружка до самой своей эмиграции в 1974 году — собственно, комната в Южинском переулке ему и принадлежала.

Новые лидеры Евгений Головин и Гейдар Джемаль переставили акценты с литературы на политику.

В круг чтения теперь попадали не только эзотерики, но и современные философы: Рене Генон, Юлиус Эвола, Клаудио Мутти. Все они представляли интегральный традиционализм — учение, которое радикально критиковало современность и призывало к поиску единой, общей для всех религий, но теперь утраченной Традиции.

Головин представлял панъевропейскую ветвь этого течения, Джемаль — происламскую, но главным оставалось всё то же отделение себя от более близкого к поверхности андеграунда. «Ядром кружков в эзотерическом подполье были интеллигенты, которые всей душой не хотели быть интеллигентами», — пишет религиовед Павел Носачев и в подтверждение даже составляет иерархию советского мира по Евгению Головину:

«1) ниже всех стоит „шляпня“, „инженерье“, советская интеллигенция, у нее нет внутреннего бытия вообще, это бумажное изделие, смертельно мокнущее под дождем, разрываемое любым нервным порывом бытийных ветров;

2) чуть выше — злые тролли, к ним относятся домохозяйки из коммуналок, подъездная угрюмая и решительная урла, ловкие поджарые алкаши, собравшиеся озябшим утром у ларька, — эти несут в себе темное упругое бытие, готовое в любой момент рассыпаться звездной, едва собранной против случайного объекта агрессивностью;

3) далее идут более утонченные агрессоры — духи, гоблины, профессиональные кляузники, сотрудники спецслужб (представители „Ордена голубых бриллиантов“), бодрые позднесоветские чудовища;

4) выше всех — „извращенные ангелы“, воспаленно-метафизические души южинского шизоидного подполья с натянутой струной горнего духа, подобного выправке кремлевских курсантов, с безжалостными безднами преступных трансцендентальных подозрений (к этой категории Головин причислял самого себя)».

В 1980 году к объединению примкнул 18-летний Александр Дугин, представитель уже третьего поколения Южинского кружка. Он принимал участие в националистском движении «Память» в начале 1990-х, разрабатывал концепцию неоевразийства на собственном телеканале и в «Новом Университете» — и стал самым знаменитым из южинцев. В западных академических статьях его правые взгляды соотносят с властным консервативным поворотом в России 2010-х и популистскими течениями в Европе. На «Ноже» опубликовано огромное — в два раза больше всего этого материала — интервью с философом: видимо, попытка уместить радикальную мысль в один короткий абзац или даже академическую статью бесперспективна. Ну а если крайне правые взгляды все-таки вызывают у вас здоровый страх, можно предпочесть сдержанно левого Гройса: концептуализм и его последствия точно заслуживают не меньше внимания.