Видимо-невидимо: как возникают зрительные иллюзии

Наша жизнь полна иллюзий, но в этой статье речь пойдет лишь об одном их типе — о зрительных иллюзиях, вызванных ошибками автоматики, обеспечивающей работу нашей системы восприятия. Недавние исследования проливают новый свет на вопрос о природе и происхождении иллюзий восприятия.

Есть множество типов зрительных иллюзий. Например, парейдолия — наша склонность везде видеть лица: на Луне, на капотах машин, в узорах на камне или коряге... Программа поиска и распознавания лиц — одна из маленьких автономных программ, встроенная в базовый функционал гомо сапиенс. И неслучайно, ведь самое важное, полезное и опасное для человека в большинстве ситуаций — другие люди (а для наших предков — и другие звери). Лучше ошибиться, увидев лицо там, где его нет, чем пропустить его там, где оно есть. В коре мозга есть особая зона, генетически запрограммированная на распознавание и анализ лиц. А если эта зона работает неправильно, то человек не узнаёт даже родных в лицо, при этом все остальные предметы прекрасно различает.

Интересно, а у животных эта иллюзия возникает?

В 1920-х годах археологи исследовали Макапансгат — комплекс пещер на северо-востоке ЮАР. Там нашли останки 35 австралопитеков (обезьян, от которых мы произошли) и этот пурпурный камень (он хорошо помещается в ладонь — 8 см в длину). Возраст находок — около трех миллионов лет. Углубления, сделавшие Макапанский камень похожим на лицо, сформировала природа — речная вода. Микроскопические исследования показали, что он никогда не подвергался воздействию инструментов. Но его принесли в пещеру издалека: ближайшее месторождение этой породы находится в 30 км.

Предметы, которые хранились, но не использовались для практических нужд и не подвергались обработке, археологи называют манупортами, а это древнейший из манупортов. Предполагают, что австралопитек долго таскал его за собой, всматривался в него, что-то представлял... Наверное, потому, что у него тоже была склонность видеть лица в хоть немного похожих на них узорах.

Конечно, этот камень еще ничего не доказывает. Зато летом появилась пара новых исследований про то, у кого есть иллюзии, а также являются они нашей врожденной особенностью восприятия или приобретаются по мере окультуривания.

Иллюзия резинового щупальца

По сети давно ходят эффектные ролики про «иллюзию резиновой руки» — в них показано, как человек начинает ощущать резиновую руку как часть собственного тела. Это происходит, если настоящая рука скрыта и при этом ее и резиновую руку синхронно поглаживают. А потом, например, неожиданно бьют по резиновой руке молотком — и человек в этот момент с ужасом пытается увернуться.

В недавнем исследовании выяснили, что осьминоги тоже подвержены «иллюзии резиновой руки»: верят, что искусственное щупальце принадлежит им, если его поглаживают одновременно с настоящим, которое осьминог не видит.

Между щупальцем, которого касаются, и глазами осьминога ставили непрозрачную перегородку. Затем и настоящую, и искусственную конечность одновременно гладили пластиковой палочкой. Примерно через восемь секунд один из исследователей сжал муляж пинцетом. Осьминог выдал защитную реакцию, словно почувствовал, что его настоящую конечность ущипнули. Ученые повторили эксперимент с пятью другими особями, и все отвечали защитными реакциями: бегством, изменением цвета или втягиванием конечностей. А если поглаживания настоящего и поддельного щупалец производились несинхронно, или поглаживания не производились вовсе, или поддельное щупальце не было похоже на настоящее, иллюзия исчезала.

С тех пор как «иллюзию резиновой руки» впервые продемонстрировали в 1998 году, было показано, что обезьяны и даже мыши тоже попадаются на этот трюк. Но осьминоги — это другое: их нервная система развивалась совершенно независимо от позвоночных, они больше полумиллиарда лет шли совершенно другим эволюционным путем, связанным, помимо прочего, с гораздо большей децентрализацией (у них нервная система каждого щупальца обладает значительной автономией). А пришли к тому же: к мультимодальной схеме тела — модели собственного тела, интегрирующей и достраивающей разные сенсорные данные, интерпретирующей сигналы от органов чувств в соответствии с логикой этой модели, «образом себя», который в итоге служит базой и для самосознания, наших представлений о своем «я».

Этот эксперимент напоминает нам, что эволюция разума приводит к похожим результатам, как бы он ни развивался. В развитии нервной системы быстро возникает необходимость построить не только модель мира, но и модель своего тела, образ самого себя.

Всему виной прямоугольные дома?

Получается, иллюзии универсальны, раз они есть даже у осьминогов? Подождите...

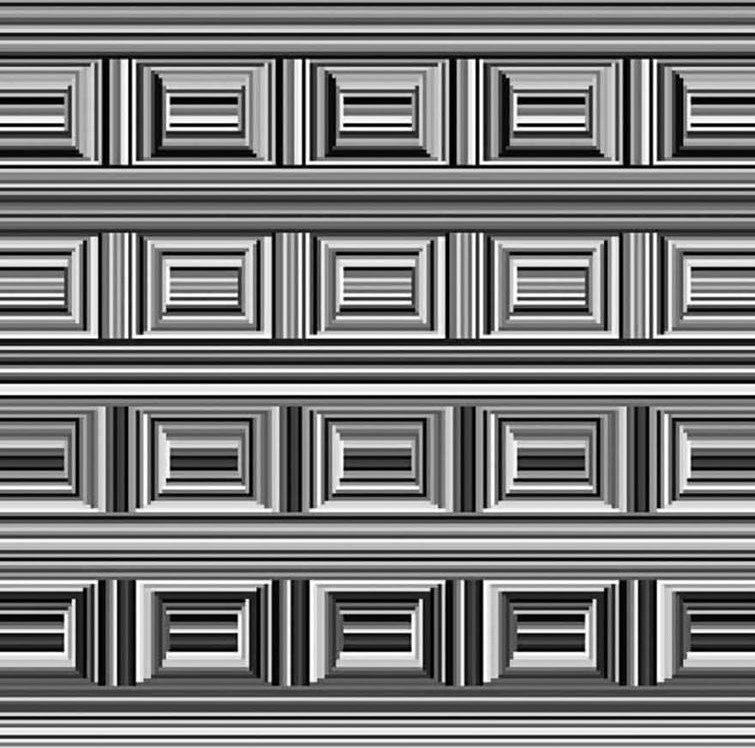

На картинке — так называемая иллюзия Коффера. Вместо сетки из прямоугольников, если чуть присмотреться, можно увидеть 16 кругов. Видите? Они четко нарисованы на самых видных местах. Это одна из иллюзий того типа, когда рисунок можно структурировать двумя четко различимыми и несовместимыми друг с другом способами — и можно переключаться с одного способа на другой. Правда, не без труда. Вообще, трудно увидеть что-то привычное по-новому: накладываемые нашей системой зрительного восприятия на мир «перцептивные гипотезы», или «гештальты», как их назвали открывшие их немцы, не любят перестраиваться.

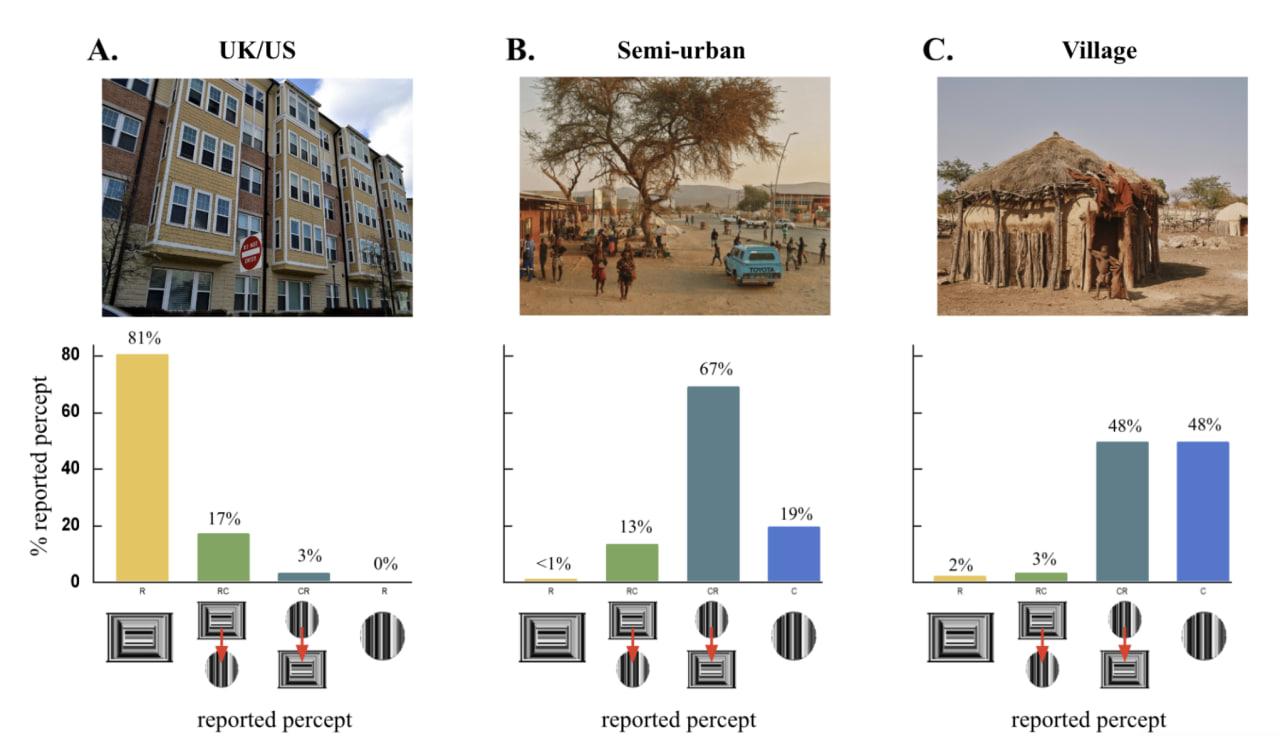

Но откуда они берутся? Культура или биология за них в ответе? Новое исследование иллюзии Коффера показало, что дело в культуре. Там, где горожанам видятся прямоугольники, жители круглых хижин из деревень в Намибии сначала видят круги — и очень удивляются тому, что мы видим их не сразу. Исследователи объясняют это тем, что нас окружает прямоугольная архитектура, а традиционные деревни намибийцев состоят из круглых хижин. Половина жителей этих деревень не замечают прямоугольники даже после подсказки.

97% участников исследования из США и Великобритании сначала видели прямоугольники, а в намибийских деревнях 96% сначала видели круги. «Полугородское население» Намибии (термин авторов исследования) оказалось по результатам где-то между ними, но ближе к деревенским, чем к западным городским (все результаты — на второй картинке). Оказалось, намибийцы не подвержены и некоторым другими иллюзиям, связанным с восприятием углов.

У меня, как психолога по образованию, противоречивые чувства по отношению к этому исследованию. С одной стороны, мне нравятся примеры культурной детерминации восприятия. Только это было открыто еще 100 лет назад — все выпускники психфака МГУ знают знаменитую историю про создателей отечественной психологии: Александр Лурия обнаружил в экспедиции, что живущие в юртах узбекские пастухи не подвержены иллюзии Мюллера-Лайера (на ней один из равных отрезков кажется длиннее другого). На радостях он отправил Льву Выготскому телеграмму: «У узбеков нет иллюзий», а потом объяснялся с НКВД, резонно посчитавшим, что у узбеков нет иллюзий по поводу советской власти. О роли городской застройки в возникновении зрительных иллюзий нам объясняли еще в 1990-е на психфаке, и немного обидно, что авторы этой работы даже не упоминают Лурию с Выготским.

А с другой стороны, как быть с исследованиями, показавшими уже в нашем веке, что иллюзии Мюллера-Лайера подвержены обезьяны, некоторые птицы и даже рыбы (хотя у всех них это выражено слабее, чем у людей)? Так что с окончательными выводами придется подождать. Без сомнения, культурный опыт и привычная геометрия окружающей среды влияют на то, что мы воспринимаем. Но насколько сильно влияют, все еще не очень понятно.