Найти метод познания. Интервью с Еленой Вивич — исследовательницей позднесоветских инженерных философий

Познать мир, не отвлекаясь от проектирования очередного трактора: именно так можно описать подход, которым руководствовались «философствующие» советские инженеры. Но не только они — инженерный подход нашел свое отражение и в «методологии» профессионального философа Георгия Щедровицкого. О том, может ли инженерная философия стать частью привычной нам философской традиции и что объединяет различные «инженерно-философские» учения, Влад Федюшин поговорил с исследовательницей культуры и аспиранткой НИУ ВШЭ Еленой Вивич.

— Вы изучаете философские теории, созданные непрофессионалами — позднесоветскими и российскими инженерами. Что это такое? Вы могли бы кратко описать их?

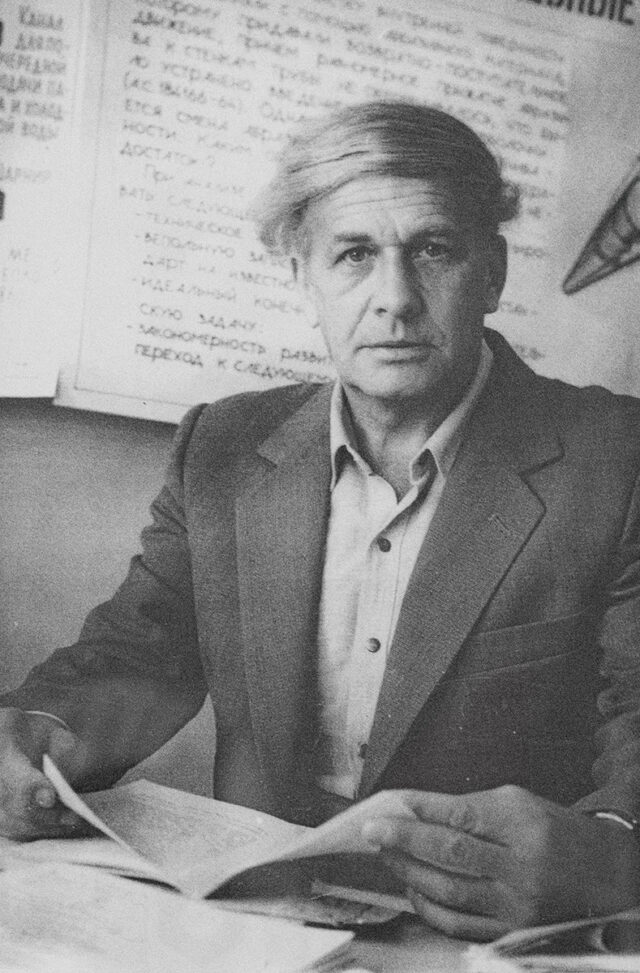

— Пожалуй, самые известные из инженерных философий — ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) Генриха Альтшуллера и СМД-методология (системо-мыследеятельностная методология) Георгия Щедровицкого. Хотя Щедровицкий был академическим философом, в 1960-е он испытал влияние, в частности, кибернетики, и его методология имеет сильный оттенок инженерной философии.

Я хотела бы описать менее известную, но весьма эксцентричную теорию (ее названия и имени автора упоминать не буду). Эту теорию разработал в конце 1980-х — начале 1990-х человек с образованием инженера-программиста. Суть ее в том, что интеллект в своем развитии проходит восемь стадий: один объект — много объектов — один вектор — много векторов — одна карта — много карт — одна система — много систем.

Как говорит автор, он обнаружил это, когда работал в школе с детьми, но та же система может прилагаться и к социальным явлениям. Например, в истории искусства сначала были ритуальные предметы палеолита (уровень «один объект»); потом были наскальные рисунки («много объектов»); в конце концов, в период авангарда искусство достигает стадии «одна система» и, в некоторых случаях, — «много систем». Соответственно, на этом история искусства заканчивается, что совпадает с представлениями о кризисе современного искусства. В своей книге автор разбирает через эту же оптику и другие вещи — политику, публичные речи, философов и так далее. Вокруг себя он собрал сообщество единомышленников, которые изучают с точки зрения этой системы уровень абстрактного интеллекта чего угодно — от танцев до картинок из интернета и статей в википедии. Можно заметить, что этот метод довольно бессмысленный и ни к чему не ведет, но автор относится к нему как к игре и одному из возможных дискурсов.

— Можно ли выделить что-то общее для всех этих философий?

— Первое, что важно здесь отметить, — то, что по своему духу эти теории обычно очень конструктивистские. Они никогда не предлагают никакой готовой метафизики, онтологии или этической системы.

Вместо этого они предлагают некоторый метод. Чаще всего эти теории — эпистемологические: они касаются того, как человек познает мир. Обычно в рамках этих теорий признается множественность возможных взглядов на мир и онтологий.

Как правило, авторы постулируют, что все эти взгляды несочетаемы и что нам нужно добиться снижения сложности нашего познания; для этого и предлагается метод мышления.

Это может быть метод мышления человека, то есть способ научения человека мыслить так, чтобы многообразие мира не было ему помехой, — или воплощенный метод: например, метод программирования, который позволяет создавать что-то вроде базы данных, в которую можно вносить всевозможные данные, упорядочивать их и в которой можно добраться до любого уголка.

Этот мотив экзокортекса — идея того, что в «железе» можно создать вариант воплощения человеческого разума, — в инженерных кругах очень популярен. Поскольку авторов волнуют прежде всего вопросы познания, глубинно эти теории тяготеют к кантианству, но при этом они сдвинуты в сторону более радикального конструктивизма, в котором субъект исчезает: это происходит за счет того, что постулируется возможность сконструировать любую картину мира — и с субъектом, и без субъекта — и что понятия субъекта и объекта сами являются плодом проектирования той или иной теории.

Обычно метод, предлагаемый такими философиями, очень универсален: его можно применять в разных областях, поскольку мышление рассматривается как базовая категория, участвующая во всём, что делает человек.

Он может предлагаться для юриспруденции, программирования и даже психологии семейных отношений. Так как речь идет о людях с техническим образованием, часто они пытаются воплотить этот метод в виде программы, базы данных или какого-то другого технического инструмента.

Содержание предлагаемых методов может быть очень разным, они могут не сочетаться друг с другом, но общими остаются соединение конструктивизма с озабоченностью эпистемологическими вопросами и желание построить не одну готовую систему — потому что мир можно описать во множестве систем и вы можете выбирать любую подходящую, — а именно метод.

Есть много других мотивов: часто авторы таких философий пытаются создать искусственный интеллект, и часто это коллективный искусственный интеллект в смысле какой-то базы знаний, доступ к которой есть у всех людей; порой предлагается даже особая архитектура для материального основания такого интеллекта, но чаще это высокоуровневые решения в программировании.

— Рефлексируют ли создатели инженерных философий по поводу достижений последних лет в сфере искусственного интеллекта?

— Конечно, те люди, которые занимаются этим сейчас, об этом размышляют. Однако надо иметь в виду, что они считают, что современный искусственный интеллект не воплощает в полной мере сознание и не способен полностью реализовать его. Многие думают, что реализовывать его не надо, да и невозможно, лучше построить что-то другое, например экзокортекс, подпорку для человеческого мышления, которая будет его расширять. Они считают, что путь, по которому пошли разработчики современного ИИ, — неправильный. По этой линии развития пошли из-за того, что Google, Microsoft, Apple и другие компании в некоторый момент подавили развитие других компьютерных архитектур. Сейчас они возвращаются назад, иногда даже в аналитическую философию, и пытаются нащупать какой-то другой путь, развить кардинально другой способ построения «умных» машин.

— В этом интересе к стремлению перенести сознание в «железо» чувствуются отзвуки советской философской или околофилософской кибернетики. Как вы думаете, есть ли здесь такая преемственность?

— Если пытаться выстроить какую-то генеалогию инженерных философий, чаще всего мы не найдем прямой взаимосвязи. Я думаю, что речь скорее не о продолжении идей кибернетики, но об особом взгляде, который, возможно, усваивается из информационного поля. Поэтому постановка вопросов и задач и даже какие-то рассуждения могут повторяться: кибернетика вошла в основу некоторых дисциплин, которые проходят при обучении на инженера. Всё это окружает человека с техническим образованием, и такой взгляд у него присутствует, особенно если он застал еще советскую школу обучения информатике. Этот взгляд порождает схожие решения. Однако, повторюсь, прямой преемственности обыкновенно нет.

То же можно сказать и про системный анализ: он, конечно, близок духовно инженерным философиям, однако прямой связи нет и здесь.

— Стороннему наблюдателю кажется устоявшимся мнение, что позднесоветская научно-техническая интеллигенция стала питательной средой для развития местного варианта нью-эйджа. Есть ли какая-то связь (может быть, непрямая) между философиями позднесоветских ИТР и этим стремлением той же среды к неформальному/неконтролируемому знанию?

— Я не думаю, что это мнение устоялось. Оно формулировалось небольшой группой людей и не породило большого количества работ: была всего пара исследований, которые пытались как-то проверить эту точку зрению. Кроме того, мне не нравится понятие «ИТР»: оно взято напрямую из советской литературы, где эта прослойка выделялась на основе профессиональной принадлежности, и его существование само по себе априорно подразумевает, что раз есть социальная группа — то должны быть и общие характеристики. Обычно утверждается, что у инженеров есть общая культура, но при этом есть только одно исследование, где в рамках этой концепции была совершена попытка эмпирически изучить саму эту группу — на материале пары мемуаров. И оказалось, что общего между ними очень мало.

Что касается связи нью-эйджа и инженерно-технических работников, какая-то корреляция возможна просто в силу того, что последних в СССР было очень много и одновременно с этим в 1960-е и 1990-е годы существовал реальный интерес к мистицизму, оккультизму, нью-эйджу и эзотерике. Однако к исследованиям, устанавливающим прямую взаимосвязь между техническим образованием и склонностью к нью-эйджу, есть вопросы. Автор одной известной статьи пытается установить ее через анализ подборки научно-популярных журналов — «Наука и жизнь», «Техника — молодежи» и так далее. Почему-то он априори считает, что эти журналы рассчитаны на ИТР, в чем я сомневаюсь. Далее, установив, что с какого-то момента в них стали появляться материалы о паранормальном, НЛО и тому подобном, он утверждает, что проводилась какая-то целенаправленная политика популяризации таких идей среди советских инженеров, чтобы не дать им проработать травму сталинизма.

Мне кажется, что авторы, которые используют такой способ доказательства, сами застали советскую школу и применяют примерно те же шаблоны, которые тогда применялись для описания негативных сторон буржуазной культуры. Они не описывают механизм, в соответствии с которым ИТР порождают этот «ужасный» тип культуры; для меня же остается недоказанным, что именно инженеры были создателями или главными потребителями нью-эйджа.

— А что можно сказать о контексте, в котором создавались и развивались инженерные философии?

— Выделить какой-то общий контекст нельзя: временной период, когда они создавались, очень большой — с конца 1950-х годов до настоящего момента. Есть много контекстов, которые можно потенциально связать с этим материалом. Важно определить, какие из них существенны, а какие — нет: ведь контексты определяют как словоупотребление, так и постановку задачи.

Мне кажутся важными социально-экономические контекстуальные взаимосвязи. К примеру, ТРИЗ Альтшуллер начал разрабатывать в конце 1940-х, в 1950-х он ее оформил, в 1960-х она стала распространяться. Когда с середины 1980-х общий социально-экономический контекст начинает меняться, заметно изменение и в том, как эволюционирует ТРИЗ. Кардинальный поворот происходит и в 1990-х.

— Получается, уже существующая теория также может в зависимости от контекста меняться в ту или иную сторону?

— Да. Конечно, это зависит от автора. Если автор прикладывает усилия, чтобы она не эволюционировала, то, пока он это делает, она изменяться не будет. Но через пару десятилетий он будет выглядеть как человек, в каком-то смысле отставший от времени.

— Каково было влияние марксизма на инженерные философии позднесоветского времени?

— Марксизм действительно оказывал на них влияние, по крайней мере на тех, кто работал в 1950-е и 1960-е.

В более поздних теориях он отражается, и это отражение при определенных условиях можно рассматривать как своеобразный хвост специфически понятого марксизма, но прямой связи здесь, как правило, нет. Дело в том, что в марксизме был запал перехода от дескриптивной философии к практической, к философии действия.

Когда об этом говорят, обычно вспоминают «Тезисы о Фейербахе» и очень прямолинейно утверждают, что Маркс предлагает построить философию вокруг понятия действия и рассматривать связь мысли, слова и действия. Если понимать Маркса именно так, то к нему можно генеалогически возвести ряд советских и постсоветских авторов, поскольку инженерные философии тоже обращают много внимания на понятие действия, оно для них является фундаментальным. Но, конечно, здесь не было прямого влияния, только опосредованное, через соседние дискурсивные поля.

— А помимо марксизма, влияли ли на создателей инженерных философий какие-то другие большие философские системы?

— Конечно, очень сильно повлияла через профессиональную сферу кибернетика, но в основном философствующие инженеры не опираются на существующие теории и придумывают свои концепции внезапно — интерес к философии у них просыпается будто бы ниоткуда. Некоторые могут потом начать читать философию и находят авторов, которые им нравятся. Например, один из моих респондентов любит небольшую ветвь аналитической философии из 1990-х.

Как правило, здесь даже нельзя сослаться на влияние той философии, что преподавалась в вузах: интерес к философии у них обычно просыпался ближе к сорока годам. Я не думаю, что вузовская философия вызывала у них отклик и что они ее учили и помнят, — такое у меня создалось впечатление.

Альтюссер считал, что интерес к философии возникает, когда профессионал упирается в потолок своих профессиональных навыков. Внутри своей картины мира он находит такие проблемы, которые вынуждают его поставить философский вопрос, выводят его за рамки специализации. Например, о спонтанных философиях ученых Альтюссер писал, что те зарождаются в периоды научных кризисов, когда исследователи не могут разрешить изнутри своей науки проблемы, возникшие в рамках этой науки. Но всякий раз эти философии принимают новую форму, и всякий раз их надо изучать отдельно.

Мои респонденты неоднократно это подтверждали. Например, в интервью один респондент сказал мне, что заинтересовался эпистемологическими вопросами, когда понял, что в инженерии область эпистемологии не проработана, что инженерия в принципе упирается в эпистемологические вопросы, но ее теории недостаточно, чтобы обосновать ее методы и саму себя. Другими словами, в эту область его вытолкнуло именно профессиональное саморазвитие. Это, наверное, и объясняет, почему к философии инженеры обращаются в зрелом возрасте: до этого момента они накапливают профессиональный опыт, но со временем упираются в эпистемологические вопросы.

— Были ли примеры встраивания инженерной философии в академическую традицию или хотя бы какую-то ее ветвь?

— За исключением СМД-методологии Щедровицкого, который и сам происходил из академической философии, я не помню таких примеров. Такая возможность зависит от того, насколько человек сам готов воспринимать эту традицию и академию, насколько досконально он готов ее изучить. Для того чтобы философия встроилась в академический контекст, надо принять этот контекст — а создатели инженерных философий часто считают всю традицию и основанный на ней контекст ошибочными.

— Вы занимаетесь философскими концепциями, созданными преимущественно инженерами в весьма ограниченный исторический период. Применительно к другим периодам и сферам деятельности мы не находим такого интереса к философии?

— Я думаю, что интерес к философии у людей есть всегда. Другой вопрос — какие формы он принимает: считаются ли такие формы маргинальными, или они нормативно приемлемы. Сейчас мы живем в ситуации, когда существует институционально оформленная философия с большой традицией. Это очень консервативное явление, она развивается только через традицию (пусть даже через ее отрицание), и то, что туда не попадает, остается на обочине.

Наверное, попасть в традицию можно, если эту традицию хорошо изучить и приложить усилия. Без этого инженеры-философы не могут стать частью традиции в принципе: институционализированный дискурс развивается самостоятельно, а они пытаются делать что-то с нуля, как первые античные или доантичные философы. Извне традиции они не могут сказать ничего, что имело бы значение для традиции.

Такое возможно в математике, в музыке — но не в философии.

Есть, конечно, и другой вариант: долго развивать свою традицию в изоляции, может быть, спустя какое-то время что-то и получится. Методологи в каком-то смысле пошли по этому пути. Но и здесь нет никаких гарантий.

— Хорошо, инженерные философии едва ли могут войти в философскую традицию. Но в последние годы много говорят о влиянии движения методологов на социально-политическое развитие России через российские элиты. Как вы думаете, было это влияние или нет?

— Эта идея подразумевает две вещи: во-первых, что движение методологов консистентно, это единое движение или секта, стремящаяся захватить власть; и во-вторых, что они культивируют теорию, которая может влиять на выборы, совершаемые практикующими ее людьми. Часто утверждается, что эта секта внедрилась во власть или вербовала оттуда людей, повлияв на их поведение. Обе эти предпосылки не вполне соответствуют реальности.

Прежде всего, никакого единого движения методологов просто не существует. До 1980-х годов был один методологический кружок, который вел Щедровицкий, но потом все его ученики ушли в свободное плавание — и внутри методологии появилось очень много движений и отдельных направлений. Методологи могут не контактировать друг с другом, у них нет единого мнения по разным вопросам. Часть из них в 1990-е вообще ушла в академическую философию, и среди методологов существует большая разница во мнениях относительно того, чем должна заниматься методология, в чем ее смысл, должна ли она проводить стратегические сессии или заниматься академической философией, — все эти споры в 1990-е и 2010-е годы были очень актуальны, и даже среди самих методологов единого взгляда, направления мысли или единой стратегии завоевания власти нет.

В 1990-е годы некоторые ученики Щедровицкого, правда, имели политические амбиции и пытались заниматься политикой, входили в какие-то партии. Среди них был и сын Георгия Петровича Щедровицкого, Петр. Они действительно занимались политическими проектами, но это были отдельные люди, и появление этих амбиций не было связано с содержанием методологии; порой они даже требовали переосмысления самой методологии. В частности, писали, что ранее методология политическими и социальными задачами не занималась, но ей необходимо ими заняться, если она хочет выжить. Пара учеников Г. П. Щедровицкого действительно выдвинула такой манифест и присоединилась к политическим партиям, занялась политологическими консультациями. Важно заметить также, что все эти семинары и игры методологов — очень массовые мероприятия.

Дело отнюдь не обстоит таким образом, что есть какая-то закрытая секта, хранящая тайное знание, — напротив, игр проводится много в разных сферах, через каждую игру может проходить от ста до шестисот человек.

Большинство участников — проходящие фигуры, они могут случайно или по указке руководителя попасть на игры, ничего не понять и уйти в первые дни. Эти игры иногда проводят среди персонала вузов как своего рода бизнес-тренинги: по направленности они похожи на такие инструменты коллективной работы, как метод брейншторминга и майндмэппинга.

— В чем же состоят эти игры?

— Изначальная задумка методологии, как формулировал ее Г. П. Щедровицкий до конца 1970-х, была связана с определенным политическим проектом — но это была совсем не та политическая направленность, которую приписывают играм и методологии сейчас. Щедровицкий начал разрабатывать свою концепцию в 1950-х. В 1960-х на него сильно повлияла кибернетика, и он начал заниматься теорией деятельности, потом — теорией мыслекоммуникации, затем — теорией мышления, и в итоге в 1970-е годы он придумал метод организационно-деятельностных игр. Он был убежденным марксистом и считал, что в Советском Союзе Маркса читают и понимают недостаточно; кроме того, он серьезно относился к заветам Ленина — например, для него формационная теория имела статус само собой разумеющейся истины. Он был убежден, что общество находится на стадии социализма (общества вне СССР его не интересовали) и движется к коммунизму. По Ленину, чтобы перейти к коммунизму, прежде всего необходимо, чтобы отмерла бюрократия и наступила прямая демократия; чтобы появился способ демократического принятия решений в сфере управления производством. Когда Щедровицкий писал об управлении, он имел в виду управление производством со стороны народа — например, составление плана.

— Можно ли сказать, что этот подход — теоретическое выражение той революционной волны мысли, что была характерна для 1960-х годов, стремления вернуться к Ленину и завершить его проект?

— Изначально — да. Этот тренд был довольно массовым, особенно в столицах (Щедровицкий работал в основном в Москве и тоже попал в этот тренд). Часто пишут, что у Щедровицкого был своего рода авангардный запал, есть даже байки, что он ходил в кепке «под Ленина» и копировал его манеру поведения на публичных собраниях. Но при этом был и другой тренд: если в начале XX века ориентировались на рабочих как на основную силу, то в 1960-е годы была мысль о том, чтобы выращивать именно интеллигенцию. В целом это были попытки продолжать авангардные, революционные течения мысли, в том числе философской, но при этом наблюдалось небольшое смещение фокуса в сторону от классовой теории.

Щедровицкому казалось, что нужно не только усовершенствовать способы управления, но и установить прямую демократию, разрушить бюрократическую систему: целью методологии было создать такой институт, который вытеснил бы бюрократический аппарат, очевидным образом не справлявшийся со своими задачами, замедлявший вынесение решений и распространение нововведений.

Этот аппарат мыслился как проблема: его надо было либо как-то переформатировать, либо — как считали левые диссиденты — уничтожить. Целью этого был переход к коммунизму, таким был common sense: двигаться к коммунизму из социализма. Щедровицкий разрабатывал именно такую систему мышления, которая должна была помочь людям справиться с такой задачей.

До прихода Хрущева к власти система управления и экономического планирования была жестко централизованной, и в какой-то момент стало понятно, что вычислительных мощностей, которые могли бы справиться с таким объемом информации, попросту нет. Хрущев попытался децентрализовать эту систему, сделать так, чтобы многие решения принимались локально, на местах: трудности с огромными объемами информации были очевидны, они тормозили развитие. Очевидной была и мысль, что нужно усовершенствовать способ осмысления всей этой информации, что если мы найдем другой способ организации, принятия решений, самостоятельного участия людей в решении этих задач, то коммунизм наступит скорее.

— По сути, это параллельный ответ на тот же вопрос, которым занимался Виктор Глушков, автор ОГАС?

— Да, именно так. В Советском Союзе культура и массмедиа были относительно гомогенны, поэтому проблемы, стоявшие на повестке дня, были известны всем. Проблема обработки огромного количества информации встречала отклик в разных группах. Основы методологии были заложены именно с такой политической идеей: движение к коммунизму, представление о котором было частью здравого смысла.

Когда Щедровицкий придумал организационно-деятельностные игры, это была реакция на застой. Чувствовалось, что система отживает свое, и, судя по воспоминаниям о нем, это его беспокоило. Как появились эти игры? У него не было денег, его никуда не брали на работу, его исключили из партии, потому что он подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля, и он готов был взяться за любую работу. Как-то он взялся за задачу по разработке ассортимента товаров народного потребления. Он собрал людей, которые ничего в этом не понимали, и решил при помощи методологии организовать их так, чтобы они, не зная ничего про ассортимент и товары, смогли найти способ решить эту проблему. Именно так, на практике, он и разработал метод организационно-деятельностных игр. Подчеркну, надо прочувствовать советский дух этой идеи: игры были направлены на то, чтобы управлять производством, помочь национальной экономике. Впрочем, как и любой метод, игры могут использоваться в разных сферах: их можно сравнить с брейнштормингом, только немного иначе структурированным, основанным на философской теории.

Организационно-деятельностные игры основаны на том, что у всех людей различные взгляды и знания. Что делать, когда вам нужно принять одно коллективное решение, но при этом у всех разные взгляды и знания и никто не компетентен в полной мере?

Эти игры были способом сформировать коллектив, в котором люди смогут наиболее эффективно применять свои знания и обмениваться ими на пользу общему делу, смогут формировать какое-то коллективное решение. Когда человек приходит в игру, первым делом он попадает на стадию споров, когда участники выражают свои мнения и излагают свое видение ситуации. Здесь они должны осознать, что их взгляды не сочетаются, и пережить экзистенциальное переосмысление: они должны понять, чтó они действительно знают, чтó они действительно могут вложить в общее дело, отказаться от регалий, забыть про то, какие посты они занимают, и осознать, чтó они могут сделать для общего дела, найти в структуре игры ту позицию, которая поможет им быть наиболее эффективными. Таким образом, в ходе игры надо было сформировать коллектив, в котором каждый человек сможет выложиться по полной; участники работали по 12 часов в сутки, делали доклады и в итоге должны были сформировать способы приведения всего этого знания к одной картине. Конечно, это сопровождалось и усвоением принципа перевода собственных знаний на язык системо-мыследеятельностной методологии. По рассказам, не каждый справлялся с этой задачей, многие махали рукой и уходили с игр. Поскольку Щедровицкий испытал влияние кибернетики, предполагалось, что обобщить все знания надо в виде схем или уравнений: схемы невербальны и выше повседневного языка, а потому могут объять разные точки зрения.

Вот и всё, что происходило на играх. С них надо снять завесу мистики и просто сравнить этот метод с любым другим: досками Miro и тому подобным.

— А как проводятся игры сейчас?

— В целом схема остается такой же; дело в том, что она очень универсальна. Она не содержит в себе целей — вы можете ставить их извне. Не прописана в методологии и этика. В этом она похожа на метод майндмэппинга: с его помощью вы можете людей как лечить, так и убивать. Здесь то же самое. Цели ставятся извне, а сам метод может быть применен где угодно. Его эффективность тоже под вопросом. Вы найдете много людей, которые скажут, что он неэффективен.

По этой же причине этот метод эксплицитно не выражает никакой идеологии: раньше она была и оставила свой отпечаток, но со временем стала неактуальной и скорее берется в скобки, нивелируется в процессе использования метода.

В 1990-е годы все, кто занимались методологией, ощущали ее неактуальность очень ярко; предлагали фокусировать игры не на производстве, а на социальных вопросах. Это делали те, кто имел политические амбиции; другие так не считали; но было много методологов, которые вовсе были против игр.

Например, одна моя респондентка, ученица Щедровицкого, вообще не любит игры и считает, что методологией надо заниматься по-другому: это должен быть семинар, на котором люди просто занимаются философией. Так как изначальный политический запал стал казаться неактуальным, методология сильно инструментализировалась.

Я не нашла примеров того, чтобы методология сама по себе порождала какие-то аморальные представления о мире. Метод довольно незамысловат; он не обязательно способен как-то воздействовать на людей, а может быть, он вовсе бесполезен и не приводит к каким-то результатам. Если он и воздействует как-то, то показывает людям разницу картин мира, противоречивость знания, показывает, что надо много работать вместе и развиваться как личность. Но разве нужна методология, чтобы осознать такие банальные вещи?

— Знаете ли вы о проведении подобных игр среди российского среднего и крупного чиновничества? Или они остаются уделом вузов?

— Я точно не знаю. Насколько мне известно, где-то после 2012 года даже те методологи, которые были в политике и, может быть, имели какое-то влияние на принятие решений — хотя я думаю, что не на высоких уровнях, а на более низких, административных, — потеряли это влияние. Они сами на это жалуются: говорят, что российское правительство идет куда-то не туда, не слушает методологов, не устраивает игры.

Впрочем, всей ситуации я, конечно, не знаю.

Здесь надо иметь в виду еще и то, что после смерти Г.П. Щедровицкого методологом может называть себя кто угодно; он может даже не придерживаться изначально принципов методологии.

Совершенно другие бизнес-тренинги могут называться методологическими сессиями просто потому, что так все привыкли.

— В таком случае, если методология — аполитичный аналог канбана или Miro, почему, на ваш взгляд, столько внимания приковано к методологии в политическом аспекте?

— Методология всегда, и в советское время тоже, вызывала подозрения. Ее изначально отделяли от прочих институтов: из нее пытались сделать другое направление. Когда появляется группа, пытающаяся действовать вне существующих институтов, конечно, ее начинают подозревать в сектантстве. Содействует этому и язык, на котором говорят методологи и писал сам Щедровицкий: этот язык очень сложен, через него очень трудно пробиться, и потому возникает ощущение, что это что-то эзотерическое. Я читала разные воспоминания, и люди, которые пишут об эзотеричности или мистичности методологии, тут же пишут, что они были на сессиях, но ничего не поняли, видимо, потому они и решили, что это какое-то тайное знание. Кроме того, важно, что методология позиционировалась как нечто особенное, как решение всех проблем. Вкупе с такой отделенностью и непонятностью языка это, разумеется, всегда вызывало подозрения.

Действительно, были прецеденты, когда тот же Петр Щедровицкий, Юрий Громыко и другие методологи в 1990-е занимались политикой либерально-консервативного толка. Они разработали концепцию «русский мир», хотя смысл отличался от того, что мы сейчас под этим понимаем. Тут, впрочем, надо иметь в виду, что из-за специфики исторического момента тогда почти вся политика имела консервативный оттенок. Смысла это подчеркивать я не вижу, тем более что нельзя сказать, будто методологи добились в политике большого успеха. Ну, действительно, такое было.

Почему эта тема появилась в медиа именно сейчас? Потому что нужно найти виноватых — а тут есть странная, похожая на секту группа, которая отделяет себя от остальных. Еще и оказывается, что некоторые ее представители вроде Петра Щедровицкого шли в политику.

То же можно сказать о политтехнологе Ефиме Островском, который посещал семинары методологов уже в период кризиса движения, вынес оттуда что-то свое и организовал собственные «стратегические сессии», которые выражали его собственные взгляды на идеологию и политику. Но он был, он действительно пытался сделать что-то, уже больше похожее на масонский кружок или секту; это его личные взгляды и амбиции, но они сказались на репутации методологии.

Собрав все эти факты, очень легко составить теорию заговора о том, что методологи — секта, пробравшаяся во власть. Повторюсь, единой секты методологов нет, и это обычное желание найти виноватых, какую-то тайную группу заговорщиков, вместо того чтобы рассматривать исторические условия во всей их сложности.