В поисках всеединого Богочеловечества. Зачем философ Владимир Соловьев ломал кресты и пил скипидар

Юность будущего религиозного философа Владимира Соловьева была бурной: в 13 лет он отрекся от православия, стал радикальным атеистом и нигилистом. Впрочем, поступив в Московский университет, быстро разочаровался в естественных науках и заместил страсть к познанию природы и сопротивление авторитетам неустанным поиском Всеединства и мировой души, охотой за каббалистическими тайнами среди ничего не подозревающих бедуинов, а также неограниченным употреблением скипидара — которое ровно 121 год назад и привело его к смерти в возрасте 47 лет. О том, что двигало беспокойной жизнью интеллигента-духовидца, дравшегося с демонами на собственной кровати, — в эссе Кирилла Забелина.

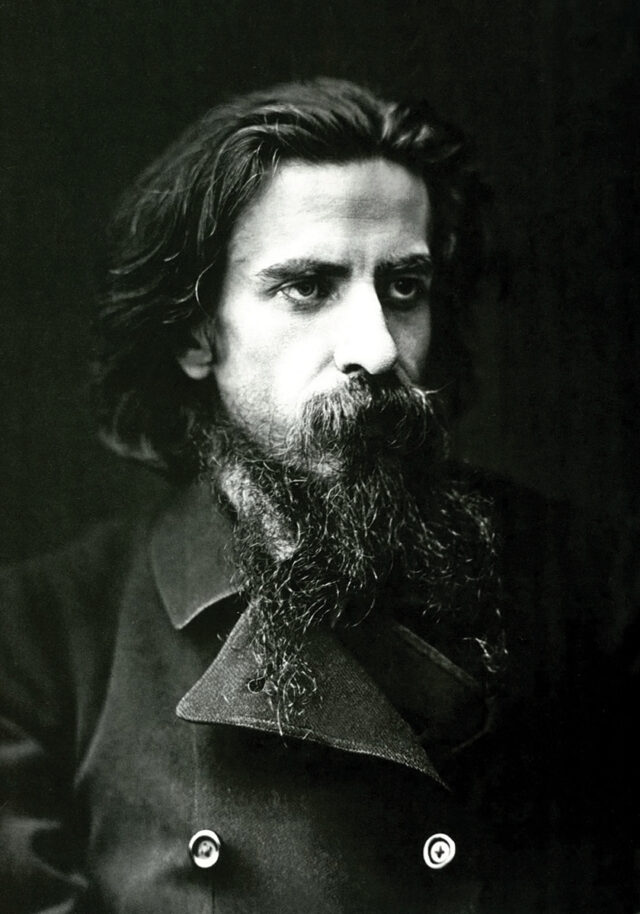

Владимир Соловьев известен широкой публике как крупнейший русский философ-метафизик, основоположник софиологии, автор концепций Всеединства и Богочеловечества, незаурядный поэт — предвестник символизма, современник Достоевского и Толстого, прозорливый политический публицист. Всего не перечесть.

За этими пышными титулами и ярлыками нередко теряется сам человек, сокровенное личное, столь важное для глубинного понимания его философских построений.

Как не может быть творца без личности, так не может быть и личности без опыта переживания внешнего. Там, в лабиринтах страдающего сознания, сокрыта тайна любого творчества, там бьют ключи творческих откровений.

Всё это вдвойне справедливо для Владимира Соловьева — экстатика и духовидца.

На дворе 1862 год. Начало десятилетия Великих реформ в Российской империи. Володе Соловьеву 9 лет. Мальчик страстно влюблен в сверстницу Юленьку С. Увы, безответно. Предпочтение отдано другому. Дело доходит до драки, после которой в дневнике маленького Соловьева появляется запись: «Не спал всю ночь, поздно встал и с трудом натягивал носки…»

Москва. Праздник Вознесения. Володя стоит на службе в храме. Сознание его захвачено «потоком страстных мук». Еще бы — он отвергнут в любви. Но вот служба подходит к кульминации. Льется хоровое пение с призывом отречься от «житейского попечения», вознестись от земных сует. И тут случается то, что в корне перевернет мировоззрение Соловьева и о чем он позже напишет в стихах:

Алтарь открыт… Но где ж священник, дьякон?

И где толпа молящихся людей?

Страстей поток, — бесследно вдруг иссяк он.

Лазурь кругом, лазурь в душе моей.Пронизана лазурью золотистой,

В руке держа цветок нездешних стран,

Стояла ты с улыбкою лучистой,

Кивнула мне и скрылася в туман.

Так начался путь метафизического восхождения для Владимира Сергеевича Соловьева — певца Вечной женственности, богослова, мистика, визионера.

Мальчиком он пережил явление Святой Софии — таинственной богини мудрости, — мистическая любовь к которой определит гностический характер его религиозно-философских исканий. Эту любовь мыслитель пронесет через всю жизнь.

Мистика мистикой, но в том же храме в центре Москвы спустя 35 лет — в 1900 году — философа будут отпевать, провожая в последний путь.

А тогда, в 1862-м, всё только начиналось.

Читайте также

Против тварного мира. Свобода и обреченность Николая Бердяева

Владимир Соловьев родился зимой 1853 года. Появился он на свет семимесячным и свою впечатлительность впоследствии объяснял именно этим. Его отец — известный историк Сергей Михайлович Соловьев — был человек уважаемый, либеральный и крайне умеренный, как писали о нем современники. Ученик Грановского и учитель Ключевского, он преподавал историю сыну императора Александра II — юному Александру III, занимал пост ректора Московского университета. Написал Соловьев-старший ни много ни мало 29 томов «Истории России с древнейших времен». Нетрудно догадаться, чего это стоило домашним, с которыми «папенька» был строг, ставя порядок и собственный покой превыше всего.

Между тем в семье было двенадцать детей, четверо из них умерли. Мать маленького Володи — Поликсена Владимировна — неусыпно следила, чтобы благочинию в доме ничто не угрожало. Когда батюшка работал, вся семья ходила на цыпочках. В такой атмосфере — холодного почтения к отцу и теплой материнской заботы — и рос будущий философ и духовидец.

Мальчиком Володя не отказывал себе в удовольствии пошалить, любил «опасности и утехи». И шалости удавались. Чего стоит описание им летнего отдыха в подмосковном имении:

«Цель нашей деятельности за это время состояла в том, чтобы наводить ужас на Покровских обывателей, в особенности женского пола. Так, например, когда дачницы купались в протекающей за версту от села речке Химке, мы подбегали к купальням и не своим голосом кричали: „Пожар! Пожар! Покровское горит!“. Те выскакивали в чем попало, а мы, спрятавшись в кустах, наслаждались своим торжеством».

В 13 лет Соловьев испытал жестокие религиозные сомнения. Уже здесь проявилась одна из его главных черт — безудержное стремление «во всём дойти до самой сути». Воспитанный в умеренности и благонравии, развитый не по годам, колоссально много читавший, он болезненно переживал отречение от детской наивной веры. Отрекался Соловьев горячо и неистово: «…совестно вспоминать, — пишет он, — какие глупейшие кощунства я тогда говорил и делал».

Итак, к кощунствам.

В старших классах гимназии Соловьев всерьез увлекся модными тогда материалистическими воззрениями, что в целом было симптомом времени. А-ля Базаров и компания, Соловьев исповедовал и воинственно проповедовал в спорах со сверстниками писаревский идеал — сапоги выше Пушкина и всё в таком духе.

Володя, который регулярно ходил с отцом в храм, некогда воплощенное благонравие, сделался законченным нигилистом, мрачным и непримиримым ниспровергателем религии.

Преданность новой вере толкала его на крайние шаги в отношении старой.

Однажды в порыве священного гнева будущий религиозный философ и экуменист вышвырнул иконы из окна. Добродушный папенька пришел в ужас — «болезнь роста» сына принимала угрожающий характер.

Весь дом стоял на ушах.

«Это была эпоха смены двух катехизисов, когда обязательный авторитет митрополита Филарета был внезапно заменен столь же обязательным авторитетом Людвига Бюхнера», — напишет философ позднее.

Впоследствии Александр Блок будет вспоминать о своей встрече с Соловьевым не иначе как о явлении «рыцаря-монаха», а Андрей Белый наречет его Святым Владимиром. Но в отрочестве Владимир был совсем не святым.

«Помню, как мы однажды, гуляя в Покровском-Глебове, забрели на кладбище. Соловьев, в припадке бурного свободомыслия, к великому смущению и даже перепугу моему и моего брата, повалил на одной могиле крест и стал на нем прыгать. Это увидел местный мужик, прибежал к нам и начал нас бранить из последних слов. Хорошо, что дело окончилось только этим», — вспоминал друг детства, в будущем коллега Соловьева по философскому цеху Л. М. Лопатин.

К тому времени от экзальтированной религиозности не осталось и следа. Соловьев отчаянно бунтует, отпуская в знак протеста вьющиеся волосы до плеч.

«Была пора в его жизни, — пишет Лопатин, — когда он был совершенным материалистом — правда в юные года, начиная лет с пятнадцати, и считал за окончательную истину то самое, против чего впоследствии так энергично боролся. Я никогда потом не встречал материалиста, столь страстно убежденного. Это был типический нигилист 60-х годов. Ему казалось, что в основных началах материализма открывается новая истина, которая должна заменить и вытеснить все прежние верования, перевернуть все человеческие идеалы и понятия, создать совсем новую счастливую и разумную жизнь… Уже тогда у него сказывалась всегда в нем поражавшая черта ума и характера: его совершенное неуменье идти на компромиссы с окружающей действительностью и его ничем, никакими разочарованиями непоколебимая вера в могущество идеалов над реальной жизнью».

Однако Соловьев довольно быстро переболел «вульгарным материализмом» — стихия его мысли рвалась на простор.

«Нигилизм проявил насильнический, извне навязанный аскетизм в мышлении и творчестве. Материализм и был таким навязанным аскетизмом, бедностью в мышлении. Принцип личности никак не мог быть обоснован и укреплен на почве материализма. Эмпирическая личность оказалась лишенной права на творческую полноту жизни. Если бы талантливый Писарев дожил до более зрелого возраста, то он, может быть, заметил бы это основное противоречие, понял бы, что нельзя бороться за личность на почве веры в „лягушку“», — писал Бердяев, рассматривая интеллектуальные увлечения русской интеллигенции 1860-х в «Истоках и смысле русского коммунизма».

Соловьев сообразил это гораздо быстрее Писарева. Позднее, вышучивая логику интеллигентов, придерживающихся подобных взглядов, философ остроумно замечал, что они мыслят силлогизмом: «Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга».

Интересно и то, как 19-летний Соловьев описывает свою духовную эволюцию в письме от 1872 года Катеньке Романовой, к которой питал «нежные чувства»:

«Конечно, не много нужно ума, чтобы отвергнуть эту веру — я ее отрицал в 13 лет — конечно, человек, сколько-нибудь рассуждающий, уже не может верить так, как он верил, будучи ребенком; и если это человек с умом поверхностным или ограниченным, то он так и останавливается на этом легком отрицании своей детской веры в полной уверенности, что сказки его нянек или школьные фразы катехизиса составляют настоящую религию, настоящее христианство. С другой стороны, мы знаем, что все великие мыслители — слава человечества — были истинно и глубоко верующими (атеистами же были только пустые болтуны вроде французских энциклопедистов или современных Бюхнеров и Фохтов, которые не произвели ни одной самобытной мысли). Известны слова Бэкона, основателя положительной науки: немножко ума, немножко философии удаляют от Бога, побольше ума, побольше философии опять приводят к Нему».

Повзрослев интеллектуально и духовно, Соловьев принимается упорядочивать эти идеалы в стройную иерархию философской системы — недаром его считают самым системным русским философом.

Поступив в 1869 году в возрасте 16 лет на физико-математический факультет Московского университета, Соловьев разочаровывается в материалистических воззрениях и вскоре переводится на историко-филологический. Здесь его внимание полностью сосредотачивается на философских дисциплинах.

Университетский товарищ философа Н. И. Кареев вспоминает, что Соловьева как студента не существовало. Он ни с кем особо не общался и посещал занятия по случаям скорее исключительным. Однако уже через несколько лет, проглотив тома философской литературы, вчерашний «несуществующий» студент готовит магистерскую диссертацию, которую успешно защищает в 1874 году.

21-летний Соловьев представляет на суд научного совета работу с характерным названием «Кризис западной философии (против позитивистов)». Вспыхивает бурная дискуссия, вышедшая далеко за рамки мероприятия. Печатаются рецензии — Н. Н. Страхова, К. Д. Кавелина. Соловьев отвечает.

Приглашенный в качестве оппонента позитивист В. В. Лесевич, не считающий философию самостоятельной наукой, высказывает крайнее неодобрение. Другой оппонент — математик С. В. Де Роберти — также честит юного философа на чем свет стоит, но гул возмущенной нападками публики вынуждает его сойти с кафедры, не окончив доклада.

В диссертации Соловьев резко критикует западную философию, суть и метод которой — отвлеченное мышление, а ее история — последовательная смена гипостазированных отвлеченных начал.

Каждое отвлеченное начало по-своему ценно, поскольку выступает необходимым моментом в развитии социума и индивида, но абсолютизация какого-либо из начал обрекает мысль на односторонность. Во взаимном отрицании друг друга они рождают неразрешимый конфликт, но не истину.

В извечном споре рационализма и эмпиризма, веры и знания, разума и природы философ усматривает принципиальную порочность западного типа мышления. Такие абстрактные сущности, как рассудок, опыт, понятие, воля, лишь дробят знание и уводят от понимания мира в его цельности. Знание должно стремиться к поиску абсолютного, всеобъединяющего первоначала. В основание постижения мира должен быть положен всеединый дух.

Уже здесь проступают очертания метафизической интуиции Соловьева, которой он останется верен до конца жизни, — интуиции Всеединства.

Идею Всеединства он будет осмыслять в докторской диссертации «Критика отвлеченных начал», в «Чтениях о Богочеловечестве» и других работах.

Вдохните поглубже — переходим к метафизике!

О чем эта вечная для русской философии мысль?

Сталкиваясь с миром, мы находим всё сущее в состоянии порочной множественности, войны всех против всех. Сущее разделено в себе, вещество вселенной бурлит и пожирает само себя.

Мир наводнен индивидуумами, противоположенными друг другу. Пронизанный глубочайшими метафизическими противоречиями, атомизированный, он «неисцелим».

Соловьев называет его «тяжелым и мучительным сном отдельного эгоистического существования».

Причиной такой расколотости философ полагает «грех индивидуации», метафизический эгоизм, которому подвержено всё живое. И грех этот — первородный: всякое существо уже родится во зле, и по отношению ко всякому существу зло есть «нечто данное, роковое и невольное, а никак не его свободное произведение».

В понимании материального бытия как расщепленного Соловьев следует Артуру Шопенгауэру с его principium individuationis — принципом индивидуации, коренным злом природы, князем сего подлунного мира. Мира, в котором нет ничего вечного и цельного. Всё материальное живет по этому жестокому закону. Всё индивидуальное приговорено к взаимной вражде и страданию.

Правда, если для Шопенгауэра разделенность сущего — лишь видимость, иллюзия, сон — да, лишь сон мировой воли, чарующее представление! — то для Соловьева дело обстоит несколько сложнее.

Пусть мир — это сон, но кто видит его?

Не только индивид. Его видит и Бог. Не безличная мировая воля, не слепое бесконечное стремление — Бог, породивший сущее в полноте любви к нему!

Мы уже оговорились, что истина, по Соловьеву, заключена в божественном Всеединстве. Идея Всеединства — панацея, призванная исцелить разлагающийся мир. Правда, тут есть одно драматичное но.

Наверное, всем знакомо чувство, когда сон неотличим от реальности. Страшно, душно, хочется кричать. Вы пытаетесь выбраться, проснуться, но тщетно.

Так вот. Мир и есть сон, производное божественного сознания. Но этот сон обернулся кошмаром наяву. Эманирующая полнота божественного породила сознание, которое разотождествило себя со своим онтологическим носителем — Богом. Матрица взбесилась и сломалась.

Представьте великого ученого, которой грезил искусственным интеллектом и наконец создал его. Но ИИ возгордился, улетел на Марс, а там у него закончился какой-то жизненно важный ресурс, о котором он не подозревал раньше. И вот ИИ, вдобавок еще и затосковавший по родине — человечеству (допустим, ему вшили и эту функцию), — скорбит и пытается найти способ вернуться домой.

Примерно так дело обстоит и с Софией — мировой душой, и с человечеством. Согласно гностическим неоплатоническим воззрениям, Бог, порождая мир из собственной полноты, породил и мировую душу — эдакую метафизическую прослойку между ним и более грубой материальностью. Но что-то пошло не так…

Мировая душа, будучи образом и подобием божественной полноты и потому обладающая всем в мире, восхотела «обладать им от себя как Бог». Возжелала, «чтобы к полноте бытия, которая ей принадлежит, присоединилась и абсолютная самобытность в обладании этою полнотой». Так душа отделила «относительный центр своей жизни от абсолютного центра жизни Божественной» и утвердила себя вне Бога.

«Тем самым, — пишет Соловьев, — душа лишается своего центрального положения, ниспадает из всеединого средоточия Божественного бытия на множественную окружность творения, теряя свою свободу и свою власть над этим творением».

Незавидную судьбу мировой души повторяет и человек, будучи ее воплощением:

«Человек не только имеет ту же внутреннюю сущность жизни — Всеединство, — которую имеет и Бог, но он свободен восхотеть иметь ее как Бог, то есть может от себя восхотеть быть как Бог. Первоначально он имеет эту сущность от Бога… поскольку его ум внутренно совпадает с божественным Логосом. Но он (или мировая душа в нем) в силу своей беспредельности не довольствуется этим пассивным единством. Он хочет иметь божественную сущность от себя, хочет сам овладеть ею, или усвоить ее.

Для того, чтобы иметь ее и от себя, а не от Бога только, он утверждает себя отдельно от Бога, вне Бога, отпадает или отделяется от Бога в своем сознании так же, как первоначально мировая душа отделилась от него во всём бытии своем».

И здесь философ вынужден констатировать, что Божественное единство катастрофически подорвано. И подорвано прежде всего потому, что в самом Боге присутствует мэоническое, темное начало.

Что это за начало и почему всё так сложно? Продолжаем продираться сквозь дебри соловьевской метафизики.

Как появился мир множественного, если Бог един?

Главный тезис Соловьева: абсолютное не может существовать иначе, кроме как осуществленное в «своем другом».

«Свое другое» для абсолютного в данном случае — единое, переходящее во множественное. Так «сущее всеединое» порождает «становящееся всеединое».

Божественному единству, так как оно обладает свойством всеполноты, необходимо, чтобы множественные духовные существа, пребывающие в нем потенциально, получили «свою собственную реальную особность, ибо иначе силе божественного единства или любви не на чем будет проявиться… во всей полноте своей».

Можно пошутить, что божественное бытие склонно к полноте. Да, склонно. И эта склонность приводит к тому, что оно как бы выплескивается вовне, эманирует, рождая самостоятельность и волю, я, и вместе с тем — зло, неправду эгоизма, несчастье взаимной разделенности.

Теперь нетрудно понять, почему Соловьев считает, что божественное сущее доступно человеку напрямую, без рационального посредствования — сам человек есть его органичная часть. Пусть и отпавшая, свободная, злая.

«Что Бог есть — мы верим. А что Он есть — мы испытываем и узнаём», — пишет он. И никакие рациональные доказательства тут не срабатывают. Ибо действительное не выводимо из разума, рацио беднее породившей его полноты божественной истины и не может его собою покрыть. Действительность — всегда акт веры.

Бог — «Вечное Всеединое» или «Единое и всё» — заключает в себе всё сущее мира. Поэтому он выступает точкой сборки мира, животворящим смыслом, восприняв который, человеческий дух вступает на трудный путь исцеления мира, делания его целым, избавления от эгоизма. Это и есть процесс Богочеловечества.

Знание об этом «едином» есть припоминание. Припоминание своей духовности в некогда целостной истине, припоминание себя в Боге.

Этот путь есть любовь, как не трудно догадаться. Религиозное подвижничество. Латинское слово «религия» происходит от глагола religare — «связывать, соединять». Высшая миссия пробудившегося от эгоизма человека — вернуть миру божественное единство. Возлюбить всех, как самого себя. Человечество, некогда отпавшее от Бога, должно помочь ему наладить мировой процесс.

Христос соединил в себе две природы — божественную и человеческую, став Богочеловеком. Человечество также должно воплотить в себе идеал этого высшего единства — стать абсолютным, универсальным, стать Богочеловечеством. Помочь Святой Софии вернуться к Отцу.

На примере философской работы Соловьева с категорией Абсолюта хорошо видно, как «единое» рождает «многое» (из книги «Владимир Соловьев и философия Серебряного века» П. П. Гайденко), — специально для тех, кто давно хотел ощутить на себе, что такое «тяжелая» религиозная метафизика (кто не хотел, листайте дальше, там черти и скипидар):

«Согласно Соловьеву, единое свободно от всего («Абсолют» буквально означает «отрешенное», «освобожденное») и, следовательно, определяется отрицательно по отношению к другому. В то же время оно не может иметь ничего вне себя и тем самым определяется по отношению к другому положительно. В нем, стало быть, совпадают противоположности, от века присутствуют два полюса, или центра: первый — свобода от всяких форм, от всякого проявления; второй — производящая бытие сила, то есть множественность форм. Теперь первый полюс получает название Единого, а второй — потенции бытия, или первой материи, которая, таким образом, входит в Абсолют как «его другое», как первый субстрат, или «основа» Бога. <…> Неразрывность двух полюсов Сущего означает, что Абсолют не может представать иначе чем осуществленным в материи, а материя, в свою очередь, предстает не иначе как идея, как осуществленный образ Единого. Оба полюса «вечно и неразрывно между собой связаны… каждый есть и порождающие, и порождение другого».

И еще несколько слов о Софии. Разумеется, в истории метафизического становления мира у Соловьева фигура «несвятой» Святой Софии возникает не просто так: через нее выражена двойственность бытия. Всё духовное, рожденное полнотой божественного несет на себе его отпечаток — отпечаток до-бытийного единства. Оно едино в себе. Это второе после Бога единство и есть София, мировая душа, которая «содержит в себе и собою связывает все особенные живые существа или души». Она — проводница божественной мудрости в мир, целительница творения. Она же, как мы уже знаем, — великая бунтовщица, «матерь внебожественного хаоса», отверзающая бездну свободы перед человеком, «невеста Христова», сбежавшая из-под венца, падшая волшебница, превратившая «всемирный организм» в «механическую совокупность атомов».

София снова и снова является Соловьеву в видениях. Зовет его за собой из Лондонского музея, куда философ после защиты магистерской приезжает изучать мистическую литературу, в Египет.

И он повинуется ее зову. 1875 год. Соловьев уже в Каире. Путешествуя по Суэцкой пустыне в поисках племени, якобы хранящего древние каббалистические тайны, философ чуть не лишается жизни.

Бедуины, принявшие экстравагантного молодого человека в ночи за черта, едва не убили его, украли часы и испортили цилиндр.

В письме матери он сообщает, что был вынужден заночевать на голой земле.

В Египте Вечная женственность вновь посещает своего избранника:

Вся в лазури сегодня явилась

Предо мною царица моя…

Пережив умозрительные потрясения, философ возвращается в Россию, поступает доцентом на университетскую кафедру. Много интересного и важного еще предстоит ему открыть для себя и для мира. Он будет вступать в острую полемику по различным социальным вопросам, писать философские труды, углубляться в этическую, эстетическую, эсхатологическую проблематику, читать публичные лекции.

Интересно воспоминание об одном из соловьевских выступлений скептически настроенного ко всякому «умствованию» Л. Н. Толстого:

«Его публичные лекции — совершенная чепуха. Никогда не забуду дня, когда покойный Страхов потащил меня с собой на лекцию Соловьева. Представьте себе переполненную залу, удушливый воздух, невозможность повернуться, — не только все стулья были заняты, но даже на подоконниках сидели дамы в вечерних туалетах, — и внезапное появление на эстраде (конечно, с значительным опозданием, как подобает маэстро) тощей фигуры Соловьева, длинной, как жердь, с огромной головой, состоящей из волос и глаз, как на византийских иконах, одетой в сюртук, висевший на нем, как на вешалке. Вместо шарфа вокруг шеи был огромный белый шелковый платок, повязанный так, как носят художники на Монмартре. Окинув взглядом аудиторию, он устремил взор в пространство и начал читать, пересыпая речь бесконечными немецкими цитатами, которые почему-то считаются необходимыми каждому истинному философу. Он перечислил, как будто он священник, длинный ряд серафимов, херувимов и прочих служителей неба. Можно было подумать, что он сам видал их. Мне это показалось до такой степени глупо, что я не мог высидеть далее и удрал, предоставив Страхова его судьбе».

Не только для Толстого — для многих Соловьев оставался крайне противоречивой фигурой. Одни его почитали как пророка, другие ненавидели, третьи смеялись. Образ философа в самом деле был более чем эпатирующим. Но вместе с тем — не показным, органичным внутреннему миру этого сокровенного человека.

«Мы называли его — Le prophète, но он вел себя с нами никак не пророчески. Он любил молодость. Хмуро-замкнутый на людях, он бывал ребячливо весел, сходя со своего метафизического олимпа, острил, рассказывал анекдоты, угощал наскипидаренными леденцами, „отгоняющими бесов“, а мы не стеснялись задавать ему вопросы, старались его разгадать, чуть робея перед ним, таким знаменитым, высокомудрым и необыкновенным, ни на кого не похожим и таким ласково-благожелательным до беспомощности», — вспоминает младший современник Соловьева, поэт и критик С. К. Маковский.

Может быть интересно

Русский космизм от Гагарина до Гагарина: почему первым был не Юрий, а Николай

Племянник философа — С. М. Соловьев — рассказывал о его морском путешествии в 1898 году со слов приятеля дяди В. Л. Величко:

«…в первый день Пасхи, Соловьев, войдя в каюту, увидел у себя на постели демона в виде лохматого зверя. Соловьев обратился к нему уже не в шуточном тоне: „А ты знаешь, что Христос воскрес?“ На это демон закричал: „Воскрес-то он воскрес, а тебя я всё-таки доконаю“ и кинулся на Соловьева. Философа нашли распростертым на полу без чувств».

С какого-то времени у Соловьева появляется еще одна необычная привычка, которую он считал вполне невинной и даже полезной для здоровья и которая, по-видимому, приблизила кончину этого незаурядного человека, — речь о страсти к скипидару. Находя в нем универсальное средство от микробов и тараканов, Соловьев обрабатывал им свое жилище, прыскал в бумажник. Аромат «терпентинного масла» философ находил крайне приятным и даже посвящал ему поэтические строки:

…Но со мною не напрасно

Неба лучший дар —

Ты, очищенный прекрасно,

Галльский скипидар.<…>

О любимец всемогущий

Знатных римских дам,

Я роман Толстого лучший

За тебя отдам.От романов сны плохие,

Аромат же твой

Прогоняет силы злые

И дарит покой…

«Комната, где он жил, обыкновенно пропитывалась запахом скипидара. Этой жидкости он придавал не то мистическое, не то целебное значение. Он говорил, что скипидар предохраняет от всех болезней, обрызгивал им постель, одежду, бороду, волосы, пол и стены комнаты, а когда собирался в гости, то смачивал руки скипидаром пополам с одеколоном и называл это шутя „Bouquet Solovieff“. <…> Неоднократно старались друзья предостерегать его относительно опасности злоупотребления скипидаром, но он до самого последнего времени проявлял необычайное упрямство в этом вопросе», — писал русский поэт и публицист В. Л. Величко.

Видимо, сказывались и многолетние спиритуалистические симпатии мыслителя: скипидар-де оберегал от злых духов.

Знакомые Соловьева — Маковский, Зинаида Гиппиус — утверждали, что Соловьев не только опрыскивался скипидаром, но и пил его.

Приведу напоследок слова Гиппиус о Соловьеве из книги поэтессы Ирины Одоевцевой:

«Лучше уж, чем минеральную воду, скипидар пить, как Владимир Соловьев. — И тут же пояснила: — Владимир Соловьев пил скипидар, чтобы избавиться от чертей. Он был уверен, что черти не выносят запаха скипидара и не заберутся к нему в рот. — Зинаида Николаевна подняла свой лорнет-монокль к глазам и, полюбовавшись произведенным впечатлением, продолжала: — Но и скипидар не помог. Только смерть его ускорил. А черти преследовали его по-прежнему. Правда, мне, как я ни старалась, не удалось их увидеть, хоть мне и очень хотелось…»

Что ж, Гиппиус не удалось, а Соловьеву удалось.

Ему вообще слишком многое удавалось…