Литература, революция и авангард. Как французские писатели сражались друг с другом?

Литература не просто изящное искусство сложения слов, она неразрывно связана со всеми сферами общественной жизни, не исключая, разумеется, политики. Поэт и литературовед Павел Арсеньев представляет перевод «Теории общего места» французского профессора и писателя Антуана Компаньона и раскрывает историю политического противостояния во французской литературе.

Оглавление:

Антуан Компаньон — французский литературовед и теоретик литературы, ученик Ролана Барта, преподавал в Сорбонне, Колумбийском университете и Оксфорде, с 2006 года профессор Коллеж де Франс. В России он известен прежде всего как автор книги «Демон теории», вышедшей в издательстве Сабашниковых в переводе Сергея Зенкина в 2001-м, всего 3 года спустя после оригинальной публикации во Франции.

Антуан Компаньон — один из самых молодых представителей французского структурализма (его научным руководителем была Юлия Кристева), он не только осуществил несколько узнаваемо структуральных анализов — цитирования как литературного приема («Из вторых рук», 1979) и французского литературоведения конца XIX века («Третья Республика Словесности», 1983), — но и сумел сохранить некоторую уважительную и критическую дистанцию по отношению к этому движению.

В книге «Демон теории» Компаньон систематизировал проблематику (пост)структурализма в семи узловых понятиях — «литература», «интенция», «референция», «рецепция», «стиль», «история» и «ценность».

Каждое из этих понятий уже не только побывало в фокусе внимания теории литературы — как это было с читательским восприятием в рецептивной эстетике, категорией внутренней/внешней ценности в социоанализе литературы, — но и переживало неизбежно предшествовавшую этому критическую ревизию.

Пресловутое авторское намерение, или «что хотел сказать автор», со времен американской «Новой критики» рассматривается как интенциональное заблуждение (intentional fallacy), а уверенность, что за литературным языком и/или повествованием стоит некая внешняя реальность, — как заблуждение референциальное (referential fallacy). Отсылая в названии книги к стихотворению в прозе Стефана Малларме «Демон аналогии», Антуан Компаньон стремится провести ревизию этих многократно разоблаченных теоретических иллюзий, выделить в них жизнеспособное, обнаружить области пересечения литературного и металитературного дискурсов.

Возможно, именно это объясняет, почему теоретик литературы также является автором двух романов и саму теорию рассматривает как форму экспериментальной литературы.

По мнению Компаньона, «французская теория литературы стала последним европейским авангардом», который возник «благодаря счастливой и недолговременной встрече формализма и марксизма».

Литературный авангард и контрреволюция

Но там, где совмещаются авангард (пусть даже последний и теоретический) и марксизм (пусть даже счастливо встретившийся с формализмом), неминуем разговор не только о литературе, но и о политике.

Термины, в которых он ведется, неизбежно оказываются воинственными — как само понятие авангарда, пришедшее в литературу XX века из военной лексики и, можно предположить, из опыта Первой мировой войны, который стал основополагающим для многих литераторов начала века.

Однако и раньше — в XIX веке — литература и политика переживают разные формы сцепления и подключения — параллельного и последовательного в разных биографиях, которые и интересуют Компаньона.

Гражданский дух литературы долгое время находился на почтенной дистанции от художественных замыслов и концептов — в публицистике, а погружение поочередно в эти два мира (deux mondes) и приводило к длительным паузам на противоположном полюсе.

Однако со времен романтизма с его культом гения, конфликтующим с просветительским духом эгалитаризма, модели сцепления литературы и политики приходят в движение — причем и справа, и слева.

Мадам де Сталь в самом начале XIX остается в своих романах еще в пределах любовно-психологической коллизии, хотя аполитичной ее не назовешь. Шатобриан в то же время и Ламартин чуть позже скорее уже конвертируют литературный капитал в политический, а Бенжамен Констан, напротив, от теории и практики либеральной политики рвется к осуществлению индивидуальной свободы в литературе.

Прямое политическое высказывание еще долго остается уделом публицистики, мемуаров и дневников, в то время как литература ищет для выражения чувствительности к политике какие-то новые формы, претендуя на фильтрацию или некое опосредование «злобы дня». Такая относительная автономия литературы (по отношению к политике) оказывается важной для конструкции буржуазного читателя, вырабатывающего способность «частично разделять точку зрения, отличную от своей». Это, к слову, и позволяет католику-легитимисту Ламартину быть открытым техническому прогрессу и принадлежать к «партии железных дорог и газет». Возможно, именно благодаря этому опосредованному синтезу политическая деятельность для него оказывается уже не альтернативой, а расширением диапазона поэтического творчества и одновременно поиском способа непосредственного вмешательства поэзии в общее дело. Именно такое монистическое видение заставляет его констатировать несоответствие традиционной формы поэзии духу времени, новому ритму жизни, который не в последнюю очередь задавался технологическими достижениями, и модернизировать собственную поэтическую практику. «Политика поэта» здесь рождается уже из характерных для эпохи техник и институтов: литературных газет, салонов, меценатов, резиденций.

Именно таким странным формам сопряжения политики и литературы посвящена еще одна переведенная на русский работа Компаньона — «Антимодернисты» (оригинальный текст носил более заманчивое название Les Antimodernes, de Joseph de Maistre à Roland Barthes и вышел в Gallimard всего пятью годами раньше русского перевода).

Как пишет Компаньон, «по сравнению с традиционалистом, опирающимся на свои корни, антимодернист не имеет ни крова, ни стола, ни постели. <Однако> пользуясь (модернистской) терминологией своего противника, он дает отпор революции с тех диалектических позиций, которые бесповоротно свяжут их в одно целое. Контрреволюция колеблется между безусловным неприятием [революции] и политической ангажированностью, которая неизбежно приводит ее на поле противника».

Компаньона, впрочем, интересуют не столько даже антимодернисты, то есть противники модерна, сколько те, кого скорее следовало бы называть «контрмодернистами»: де Местр, Шатобриан, Бодлер, Ренан. Их реакция основывается на философии модерна, они являются не просто противниками модерна, но его мыслителями и теоретиками.

Точно так же «Полан, сделавшийся охранителем [риторической традиции. — Прим. пер.], напоминал, что он начинал свою карьеру в кругу террористов. Настоящий контрреволюционер знает, что такое опьянение революцией».

Главным признаком антимодернистской мысли становится понимание острой противопоставленности и уязвимости свободы (аристократической) по отношению к равенству (демократическому), следовавших со времен Французской революции через запятую.

Бесполезно скрывать историю недоверия французских писателей к народному суверенитету, а после 1851 года и к всеобщему избирательному праву. Политический антимодернизм отождествляется с элитизмом, хотя и не решается прямо выступать против демократии. По версии этой линии общественно-литературной мысли, «материализм и демократия несли ответственность за упадок военных доблестей Франции, объясняя тем самым поражение 1870 года».

Таким образом, литературная война между просветителями и романтиками, адептами технического-и-следовательно-политического прогресса и «антимодернистами» приходит в конце XIX века к непосредственной политической артикуляции. Или даже оказывается «продолжением политики другими средствами».

Литературная война между левым и правым берегами

Словно встык с собственным интересом к контрмодернистам и их беспокойством «об упадке военных доблестей Франции», Компаньон посвящает свой курс в Коллеж де Франс «литературной войне». В нем он подробно показывает, что литературная деятельность носит скорее комбатантный, нежели кооперативный характер и что как минимум с начала XX века она «извлекает немало пользы из войны или, во всяком случае, из метафоры войны».

При этом в курсе отмечается, что война гражданская всегда больше шла на пользу литературе, в отличие от империалистической, от которой всегда оставалось то, что можно назвать «сырой литературой» дневников, репортажей и путевых заметок.

Такое обстоятельство означает, что литература как минимум с начала XX века становится полем боя не столько между нациями или империями (и соответствующими литературными традициями), сколько между различными политическими тенденциями — правыми и левыми.

Будучи порождением Французской революции, эти пространственные указатели отсылают к реальному физическому распределению представителей политических сил в Национальном собрании с 1789 года: духовенство и охранители оказываются справа, а якобинцы и все те, кто ставит под вопрос незыблемый порядок вещей, — слева.

Описание литературной техники в терминах анархизма/реакции также восходит к Французской революции и окончательно устанавливается в критике со времен романтизма. Так, уже Стендаль утверждает, что его «воззрения на живопись могут считаться крайне левыми». Вместе с тем автономизация литературы свидетельствует о том, что ее техническая и институциональная оснастки начинают определять ее политику не меньше, чем «внешние влияния», как минимум с того же романтизма, отчего «аристократы мысли и слова» и противопоставляют себя «дешевой популярности» и «закону большинства», столь напоминающему о «голосах избирателей». Таким образом, и «внешняя» политика литературы, и ее внутренняя политическая экономия начинают определять поле литературы почти одновременно. К концу XIX века правые и левые населяют как риторику избирательных кампаний, так и литературную критику. Учредительным событием здесь оказалось знаменитое дело Дрейфуса, после которого это размежевание навсегда отделило Action française от более интернационалистских способов действовать и чувствовать.

Наконец, такая политическая картография закрепляется реальной топографией Парижа, в котором на правом берегу Сены исторически живут те самые «аристократы мысли и слова», тогда как на левом свирепствует сциентизм и позитивизм Университета, переживающего в начале века демократизацию и тем самым, разумеется, ставящего под вопрос господство искусств праздного класса — классической культуры и латыни. Это объясняет прихотливость некоторых институциональных траекторий: так, Шарль Пеги, социалист и дрейфусар в свою бытность студентом Нормальной школы, начинает склоняться к католицизму и национализму по мере писательской профессионализации, хотя еще недавно самим символистам приписывался «литературный анархизм». По сей день авангардные литературные журналы и экспериментальный театр продолжают ассоциироваться именно с левым берегом.

Кроме того, как показывает Жизель Сапиро, премии вроде Гонкуровской вводят в литературу процедуры, отсылающие к политической практике, например, открытый подсчет голосов, который до этого характеризовал исключительно то, что происходило в парламенте, но не в словесности.

Это кардинально меняет формы легитимации в литературе, которые ранее сводились к членству в Академии (если не считать отложенный подкоп под ее гегемонию, который начали проклятые поэты, — но еще Бодлер стремился войти в Академию). Наряду с процедурами усложняется картография, и теперь сами конкурирующие инстанции признания оказываются расколоты внутри между своими правыми и левыми полюсами (несмотря на отчетливую связь Гонкуровской премии с натурализмом и дрейфусарством, а Академии — с национальными риторическими традициями).

При этом категории правого/левого в литературе не только ветвятся, но постепенно и вовсе автономизируются от реальной политической позиции писателя (так, Гонкуровская премия, врученная Прусту, была расценена левой прессой как победа правых, хотя тот был дрейфусаром), а также от реального или мнимого идеологического «послания» произведения (того самого авторского намерения, которое вскоре будет признано «Новой критикой» заблуждением). Nouvelle revue française еще отстаивает в 1930-х независимость эстетических критериев от политики, но из-за этого рискует сам оказаться справа.

Как формулирует его главный редактор Жан Полан, «важно, чтобы наша беспристрастность не превратилась в индифферентность. В NRF должна царить страстная беспристрастность» (ср. это с кантианским удовольствием от неудовольствия).

Если в XIX веке скорее литература оказывалась риторическим полигоном для испытаний будущей политической субъективности (как в случае упомянутых Шатобриана и Ламартина), то с 1920-х годов политические аргументы обеспечивают многим надежду или даже квоты на проникновение на литературное поле (разумеется, с хода, признаваемого традиционалистами «черным»). В этой ситуации вытеснять политические критерии или требовать отделения искусства от политики оказывается опасно старомодным.

Если, по Беньямину, опыт войны и «не сделал писателей богаче опытом, доступным пересказу», то во всяком случае он помог идеологическим критериям проникнуть в область художественного вымысла, а также технически модифицировать оный (как например, показывает интеграция методов журналистики и репортажа в обновленную романную форму). Наряду с жанрами в бой идут и переживают политическое самоопределение издательские дома, которые либо защищают, либо атакуют статус-кво, пресса — профессиональная, в основном остающаяся в частном секторе, и «журналисты, пребывающие на службе у государства», как полагалось во времена Народного фронта.

Однако все это теперь опосредуется логикой литературного поля или рынка, который, будучи автономным, противопоставляется законам рынка реального и держателям крупных политических капиталов.

В этом отношении примечательны отличия между национальными версиями идеологии автономной литературы. Так, если у Шкловского присутствует внутренняя шкала ценностей, пресловутый «гамбургский счет», то есть признание цехом оказывалось скорее деполитизирующим (поскольку артикулировалось в ультраполитизированном обществе советских 1920-х), то во французской литературно-теоретической традиции литературный капитал размещается строго на Левом берегу (тогда как на Правом остаются светский и читательский успех, а также большие тиражи) и оказывается инструментом, подрывающим господство, хотя и не всегда по правилам революционных теорий. Скорее литературная революция совершается «в движении вечного неприятия творческих решений старшего поколения», в терроризировании литературного статус-кво и критике языка за риторизм. Собственно, поэтому даже «независимые» (это можно назвать позицией Флобера, презирающего как буржуазные, так и республиканско-социалистические ценности) в стычках с консервативной моралью и поборниками ответственности писателя перед общественным порядком сдвигаются влево, начиная с 1880-х и как минимум до 1945-го и победы Сопротивления отстаивают именно автономный и даже игровой характер литературы, одновременно закрепляя за интеллектуалом критическую функцию (со времен дела Дрейфуса) и радикализируясь политически (с антифашизма 1930-х).

Здесь все меняется с момента победы сил добра над нейтралитетом. Сартр и другие выходцы из Сопротивления неожиданно апроприируют дискурс ответственности. Они утверждают, что сам акт письма уже налагает на писателя некоторые обязательства, и списывают таким образом со счетов старших коллег — как замеченных в коллаборационизме, так и не особенно.

Однако располагающаяся теперь вне координат национального морализма или партийности (как в случае затяжных союзников соцреализма — Арагон, Элюар) ангажированная литература пытается застолбить третий путь между подозрительно чистой и утомительно партийной фракциями.

Такой своеобразный левый центризм в послевоенной литературе предсказуемо открывает шлюзы для дальнейшей радикализации литературных левых. В ответ на эту перегруппировку проигравшие правые теперь отстаивают творческую свободу, трансгрессию и критикуют риторику пропаганды и чистки, к которым тяготеет прогрессивный полюс. С учетом такого почти симметричного обмена ролями и дискурсами можно сказать, что идея социальной ответственности/ангажированности литератора оказывается идеей победителей или полагающих себя таковыми, тогда как парная к ней идеология творческой трансгрессии всегда характеризует подчиненное положение в литературе. Здесь можно вспомнить Фуко, который оценивает положение интеллектуала как всегда существующего в оппозиции к власти, никогда над схваткой или почивающим на лаврах.

Правым с середины XX века становится и сам аргумент стиля, противопоставленный «грубым, топорным ударам молотобойца, сапожника, кузнеца или „пролетария“, отличающим литературу всех этих Мишле, Гюго, Пеги». Таким образом, от метафор военных действий мы приходим к парадигме инструментальных метафор, которые Жак Одиберти прямо связывает с политической тенденцией, ведь все эти пролетарские писатели «вызывают в памяти ВКТ. Эти просодические кузнецы куют Жоресов. Золя стучится к ним, они без конца выставляют свои натруженные руки, свой пот. <…> Он потрясает молотом».

Приравнять штык к перу, или Революция поэтического языка

Весной прошлого года Антуан Компаньон начал читать в Коллеж де Франс новый курс «О литературе как соревновательном спорте / боевом искусстве» (оригинальное название De la littérature comme le sport de combat отсылает к названию фильма о Пьере Бурдье La sociologie est un sport de combat), в котором он продолжил извлекать пользу из метафоры воинственности и соревновательности в литературе. Однако если в случае «литературной войны», переходящей из империалистической в гражданскую, политические категории проникали в литературу, то на этот раз Компаньона интересовала экспансия самого (боевого) искусства литературы в реальную политическую жизнь (и войну — как ее продолжение другими средствами).

По этой причине интересом Компаньона завладела интрига смешения вербального и физического (насилия, к примеру), к которому призывал Маяковский, говоря о необходимости приравнять штык к перу и которым питаются многие политико-эстетические доктрины, включая и предложенный нами анализ инструментальных метафор письма. Перо, однако, у Компаньона не столько приравнивается к штыку, сколько сравнивается с ним в политической мощи и предсказуемо оказывается сильнее (а олицетворяемый пером «глас народа», в свою очередь, громче звона клинков). За век до Маяковского и к тому же не к приравниванию, а к превосходству пера над штыком привел Шатобриан, к которому Компаньон и возводит французскую традицию сопоставления орудий письма и войны. По легенде, одним своим памфлетом «О Бонапарте, Бурбонах и необходимости присоединиться к нашим законным принцам ради счастья Франции и Европы», то есть авторитетом, стоящим за литературным словом, Шатобриан склонил Александра I к восстановлению Бурбонской династии, когда в 1814 году, после поражения Наполеона русские, австрийские и другие союзнические войска стояли в Париже. Именно об этом литературном тексте Людовик XVIII скажет, что он «принес ему больше пользы, чем стотысячная армия».

С тех пор формула отношений литературы и политики, приписываемая Тибоде, звучит так: «В политической культуре Франции не существует разделения властей, поэтому единственной контрвластью вынужденно оказывается литература».

Неизвестно, в какой степени контрвластью можно было назвать ультрароялиста Шатобриана, но во всяком случае характерно, что за принятие закона о свободе слова/печати, которая систематически оказывается фактором смены политических режимов во Франции, с тех времен ведут борьбу противоположные стороны политического спектра. Принятый в Реставрацию закон о прессе был призван заместить литературно-политической полемикой выяснение вопросов чести с помощью оружия, дуэли (однако именно для этого он строго регламентировал даже вербальное насилие, выводя за пределы закона диффамацию — в письменной, рисованной и печатной формах). Язвительный парадокс заключается в том, что, когда полемическое высказывание перестает быть прямо привязано к риску собственной жизнью, общество начинает интенсивно политизироваться, что делает перо не столько сильнее, сколько смелее/искуснее штыка.

Но если литераторы-охранители (журнал, в котором сотрудничает Шатобриан так и называется — Conservateur) участвуют все еще в национальной/империалистической войне — как своими перьями, так и своим положением, непосредственно занимая руководящие посты, то литературные якобинцы все больше превращают войну в гражданскую, то есть в революцию.

Каждый из семинаров Компаньона с приглашенными дискутантами посвящается какому-то более локальному случаю сближения языкового с социально-политическим, например, аллегории «поэзии как революции». Археология такой аналогии могла бы позволить не столько признать ее в качестве ложной или истинной (как известно, все аналогии хромают, даже те, что обладают демонической притягательностью), сколько измерить ее относительную описательную ценность в различные эпохи. Будучи впервые описана как сложившийся феномен на материале авангарда конца XIX века в «Революции поэтического языка» Юлией Кристевой, она обнаруживала двойственность этой понятийной конструкции:

с одной стороны, подразумевается

- сама поэзия, которая политически радикализируется начиная с романтизма,

а с другой, и притом одновременно, —

- поэтическая инновация как абсолютное событие.

Это не значит, что классическая поэзия пребывает вне политики, но оператором в ней является отнюдь не инновация. Так, литературной революции (то есть применению к словесности политических категорий) предшествует промежуточное понятие, которое уже расставляет некоторые идеологические акценты и, вероятно, противостоит деспотизму канона, — «Мировая республика литературы» Паскаль Казановы имеет политические коннотации и настаивает на таком «демократическом праве» писателей, как производство языка. То же происходит в науке: метафора республики ученых со временем все больше замещается метафорой научной революции (начиная с Des révolutions dans les lettres et dans les sciences… Кондильяка и вплоть до «Структуры научных революций» Т. Куна).

Так, уже у республиканца Гюго гомология политической революции и литературной новации начинает выражаться в борьбе против Академии как своего рода аристократии кода, а также влечет за собой пересмотр собственных отношений с производственными средствами / литературной техникой, то есть освобождение самих слов от власти субъекта над ними.

Гюго утверждает в стихотворении 1834 года, что он первым «призвал слова стать республиканцами» (J’ai dit aux mots: Soyez république!), однако, возможно, эта политическая трансформация словаря и, что важнее, синтаксиса, то есть гражданских отношений между словами, произошла не в лирическом произведении, а в так называемых «физиологиях», также очень популярных у республиканской, антиорлеанской литературной общественности и служащих не столько чисто литературным задачам, сколько задачам информирования в ситуации очередного эпизода государственного давления на прессу. Решение этого гипотетического вопроса об усилении республиканских настроений в словесности зависит от того, что мы понимаем под гражданскими доблестями — хорошую информированность (в чем заслуга прессы и «физиологий») или умение свободно и независимо выражаться (явно культивируемое поэтическим синтаксисом).

Так или иначе, если Гюго дарует словам гражданскую автономию и призывает к республиканскому устройству словесности, то Рембо радикально расширяет права слов на самоорганизацию и может считаться первым литературным коммунаром.

Радикализацией именно республиканской литературной техники можно считать творческую и жизненную программу Рембо, в которой потенциал поэтической инаковости уже не просто декларируется, но врастает в грамматическую конструкцию субъекта: «Je est un autre». Становление другим у Рембо доходит до утраты способности возвращаться к изначальной идентичности, то есть оставаться в своем уме. Если атрибутивную метафору Гюго можно еще назвать только туризмом лирического субъекта, а героя Бодлера — пребывающим в перманентном метафизическом изгнании, то у Рембо происходит его клиническая смерть и убывание субъекта впервые начинает оформляться грамматически, сопровождаясь «галлюцинациями слов». Наконец, у Малларме инициатива уже полностью переходит к полю знаков, и вследствие этого дело доходит до полного речевого исчезновения поэта («disparition illocutoire du poète»).

Таким образом, почти век спустя после обезглавливания республиканцами Людовика XVI, Рембо и Малларме обезглавливают и поэтического субъекта (все еще сидевшего царем в голове).

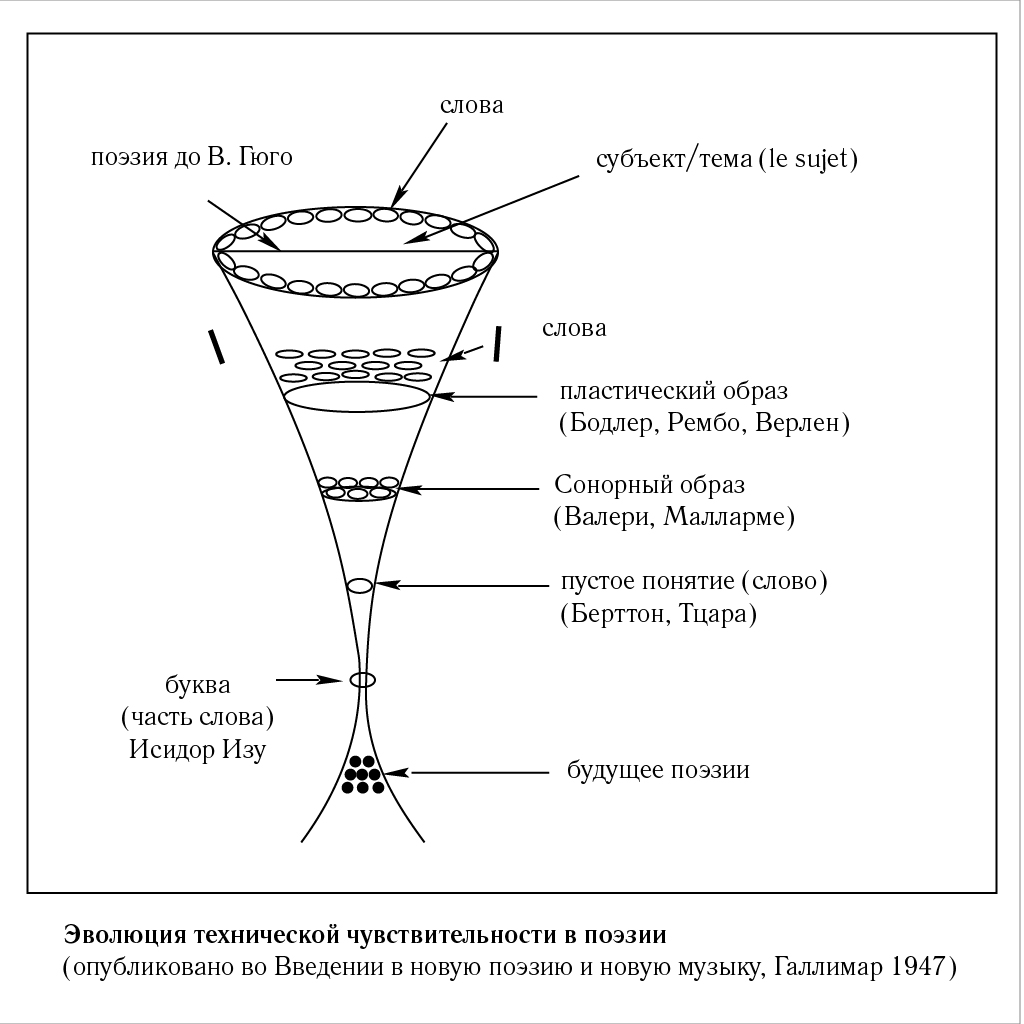

За этим следует множество легенд снятия или отмирания поэтического субъекта, каждая из которых ставила тот или иной механизм письма/чтения на его место. «Типографическая поэма» Малларме еще позволяла существовать нераздельно двум тенденциям — поэзии в графическом пространстве страницы и поэзии формальных ограничений (пришедших на смену метрическим), но чем дальше, тем больше они будут расходиться в сюрреализме. Одна линия ведет к книге художника, другая — к «опосредованному производству случайности» (П. Бюргер). С одной стороны оказываются поэтические объекты, с другой — всевозможные технически вдохновленные формы «автоматического письма» и потенциальной литературы (как накладывающие жесткие ограничения, так и сулящие невероятную свободу комбинаций). Эстетика, ставящая элементы (слова) над структурой (фразой), в конце концов коллапсирует в леттризм.

Метафора революции поэтического языка развивается до того момента, пока в 1938 году, то есть сто лет спустя после призыва Гюго к словам стать республиканцами (1834), не реализуется в манифесте «За свободное революционное искусство!», подписанном именами Бретона и Троцкого.

«Если для развития материальных производительных сил революция вынуждена учредить социалистический режим централизованного плана, то для умственного творчества она должна с самого начала установить и обеспечить анархический режим индивидуальной свободы. Никакой власти, никакого принуждения, ни малейших следов командования! <…> Высшей задачей искусства в нашу эпоху мы считаем его сознательное и активное участие в подготовке революции. Однако художник может служить освободительной борьбе только в том случае, если он субъективно проникся ее социальным и индивидуальным содержанием, если он впитал ее смысл и пафос в свои нервы и свободно ищет для своего внутреннего мира художественное воплощение. <…> Цель настоящего воззвания — найти почву для объединения революционных работников искусства для борьбы за революцию методами искусства и для защиты самого искусства от узурпаторов революции. <…> За свободное искусство для революции! За революцию для освобождения искусства!»

С другой стороны, возрастает и риторическое ожесточение правых нонконформистов. Еще Шатобриан настаивал на том, что революция не является агентом истории (что из уст «прописавшего» французскую Реставрацию звучало вполне весомо). Теперь же в качестве реакции на марксистскую (материалистическую) теорию революции в этом лагере развивается идея революции «духовной» (Шарль Моррас) и всегда персонально артикулированной.

Бланшо развивает эту идею в тексте «Марксизм против революции», утверждая, что (не)возможность революции основана на ее чисто фикциональном характере, и тем самым перехватывает эстетический потенциал метафоры, остававшийся с XIX века за левыми.

Онтология абсолютного литературного события подразумевает отмену новым произведением всякого предшествующего, а революция с Бланшо все больше подразумевает не ускорение/прогресс(а), но разрыв со сложившимися общими местами.

Или, другими словами, индивидуальный терроризм.

Антуан Компаньон. Теория общего места

(из #12 [Транслит]: Очарование клише; перевод Павла Арсеньева)

Общее место в чем-то похоже на птицу Феникс. С ним никогда не удавалось покончить; оно никогда не перестает возрождаться из своего праха. Процесс над ним регулярно возобновлялся, всегда в одних и тех же терминах, в частности у Арно и Николя в их «Логике Пор-Рояля», затем в романтизме, модернизме, символизме и сюрреализме. Но, охваченный постоянным колебанием, парадокс, восстающий против общего места, быстро настигается самим общим местом, против которого выступает новый парадокс, который оказывается не чем иным — так случается, — как старым общим местом, и так раз за разом. Еще недавно критическая судьба общего места была значительна: топос, стереотип, клише, штамп, докса, интертекстуальность, литературный ремейк породили изобильную литературу. Неистощимый интерес к общему месту кажется обязанным его неисправимой двойственности. Оно разом заставляет мыслить и препятствует мысли, оно позволяет говорить или писать и оно сдерживает говорение или письмо. Это паршивая овца и в то же время, как все паршивые овцы, привычная живность, прирученная и потому та, без которой невозможно обойтись.

В мою задачу не входит ни предложение необходимых дистинкций, ни обзор современного состояния литературы об общем месте. Но для начала следует напомнить о полисемии общего места. Этот термин обозначает, с одной стороны, в строгом риторическом смысле, восходящем к топике Аристотеля, «опорную зону аргумента» (siège des arguments), то есть формы аргументации, свойственные трем жанрам, в отличие от мест, свойственных судебному, доказательному жанрам и жанру рассуждения. Как правило, в риторическом смысле общее место является ораторским развертыванием, развитием темы, отступлением или преувеличением, каковые особенно часто встречаются в заключительной части речи. Но со времен Ренессанса общие места являются также рубриками каталога, вводными [данными] картотеки по различным предметам, заглавиями статей в собрании общих мест, как «О двойном изобилии слов» Эразма Роттердамского. В конце концов, в широком смысле и метонимически так начали называть любую устоявшуюся мысль или выражение, достойные быть закрепленными в традиции — по мнению их сторонников, испытывающих дефицит оригинальности — по мнению их хулителей. К этому нужно добавить смешение, сохранявшееся со времен Курциуса, между общим местом как формой или категорией аргументации и общим местом как содержанием, темой или мотивом, проходящим через всю историю литературы. В силу этих расходящихся значений был поставлен ряд серьезных проблем, по крайне мере для гуманитариев. Вот некоторые из них: прежде всего, проблема отношения между литературой и риторикой, затем проблема ценности в литературе, ее отношение к имитации и инновации, а также проблема интерпретации, проблема зависимости литературы от общепринятых норм и ее противоречивого поиска оригинальности, того, что Яусс назвал диалогом между горизонтом ожидания и художественным отклонением, то есть игра классики и модерна, напряжение между тем же самым и другим, присутствующее — во всяком тексте и во всяком акте чтения — между удовольствием и наслаждением, если использовать термины Барта. Добавим к этому еще вопрос связи между общим местом и идеологией или ее субверсией.

Общее место — один из критериев литературы; возможно, основной: во всяком случае, в том модусе, в котором я его рассматриваю. Но его двусмысленность не позволяет понять, в каком именно смысле. Является ли общее место тем, что создает литературу? Или же литературу создает его ниспровержение? По этому принципу любят различать классиков и модернистов, но очевидно, что этого недостаточно. Вопрос не может быть сведен к альтернативе всего и ничего, подобно литераторам, слишком часто обнаруживающим склонность задавать себе вопросы лишь с тем, чтобы удостовериться в неспособности дать на них ответ. Флобер писал в 1853 году Луизе Коле по поводу стихотворения «Крестьянка», которое та только что опубликовала:

Ты сосредоточила и изложила в аристократической форме некую всеобщую историю, которая в основании своем общедоступна. И в этом для меня истинный знак силы в литературе. К общему месту прибегают только глупцы или величайшие творцы. Натуры посредственные его избегают, они гоняются за находчивостью, случайностью.

Вся дилемма, вся сложность общего места резюмирована в этом отрывке, и, конечно, интенция Флобера от нас также ускользает. Хвалит ли он искренне «Крестьянку» или выражает украдкой осторожность? Смысл литературы заключается в придании аристократической формы обыденному содержанию. Флобер играет здесь еще с одним значением прилагательного «общее» (commun), понимаемого как нечто, связанное с народом, идентичное гласу народа (vox populi), простонародное. Сила слова — в универсальной или общей истории, облаченной в уникальную и редкую форму.

Вспомним определение классики Сент-Бёвом: «[это] тот, кто говорил со всеми в своем собственном стиле, оказавшемся вместе с тем и всеобщим, в стиле, новом без неологизмов, новом и античном, в стиле, что легко становится современником всех эпох».

Кажется, даже для такого новатора, как Флобер, общее место остается пробным камнем большой литературы, почти в паскалевских терминах, когда самые «великие» сближаются с «глупцами» в точке общего места, тогда как посредственности усердствуют в ниспровержении прописных истин. Гениальный не значит изобретательный, гений может безбоязненно встречаться лицом к лицу с банальностью, не боясь в нее впасть. Это заключение кажется созвучным «Словарю прописных истин», который Флобер собирал наряду с прочим, будучи очарован общим местом, то есть испытывая постоянно свою силу над ним, зная, что его избежать невозможно.

Амбивалентность современности по отношению к общему месту поразительна. Бодлер поставил самому себе задачу (в смысле, очень близком тому, который имеет в виду Флобер в письме Луизе Коле):

Создать штамп — вот в чем гениальность. Я должен создать штамп.

Говоря иначе, если посредственности воспроизводят штампы, то гении их изобретают или, во всяком случае, обновляют. Как бы там ни было, мысль о штампе не упраздняется современностью, если, по крайней мере, это не воспринимать иронически. Но Бодлер утверждает также:

Будь всегда поэтом, даже в прозе. Высокий стиль (нет ничего прекраснее, чем общее место).

Речь идет о том, чтобы быть на высоте общего места. В заурядных (communes) руках общее (commun) место ничтожно, но у гения, у поэта, даже в прозе, нет ничего более высокого, и Бодлер как будто бы даже еще не может расстаться с трехжанровым риторическим делением. Трудно не вспомнить здесь и то, как Сент-Бёв определял классика:

Истинный классик, как я предпочел бы определить его на свой лад, — это тот писатель, который обогатил дух человеческий, который и в самом деле внес нечто ценное в его сокровищницу, заставил его шагнуть вперед, открыл какую-нибудь несомненную нравственную истину или вновь завладел какой-нибудь страстью в сердце, казалось бы, все познавшем и изведавшем, тот, кто передал свою мысль, наблюдение или вымысел в форме безразлично какой, но свободной и величественной, изящной и осмысленной, здоровой и прекрасной по сути своей.

Красивое всегда причудливо, говорит Бодлер, таким образом выступая против общих мест, общих идей, против универсального канона; но тотчас он добавляет, различая необходимое и достаточное условия, что причудливое не всегда красиво. Следовательно, красивое, даже современное, требует напряжения между универсальным и преходящим, своеобразной — меланхолической — модуляции общего места.

После Флобера и Бодлера у современных писателей постоянный конфликт между общим местом и его подрывом уже не ослабевал.

Напротив, он усугубился с изгнанием риторики (а именно инвенции, топики и общих мест в строгом смысле) из французской и даже западной культуры до конца XIX века. Мы по-прежнему живем последствиями этой анафемы или ее оспаривания: если общее место в моде, если мы сегодня о нем говорим, не является ли это следствием определенной реабилитации риторики в новую эпоху, разворачивающейся против исторического метода, который пережил свой триумф на рубеже этого века. Мне бы еще хотелось сделать три коротких остановки на пути, который приведет нас к современным спорам об общем месте в его (довольно гибком) отношении к риторике. Эти остановки связаны с тремя именами адвокатов общего места после конца риторики, тремя предвестниками его современной переоценки: Брюнетьер, Полан и Курциус.

Фердинанд Брюнетьер опубликовал в 1881 году в Revue des Deux Mondes статью, которая носила название «Теория общего места» (я заимствовал его для своей). Ее контекстом стала полемика о месте риторики в обучении словесности, которой было отмечено начало 3-й Республики и которая привела к ее исключению из преподавания. И этот спор, связанный с вульгаризацией романтической эстетики, которая отдавала приоритет выражению индивидуальности в ущерб каноническому, в первую очередь касался общего места. Именно общее место стало причиной, по которой риторика была осуждена, или, по крайней мере, тем, с чем связывалось все зло риторики.

Вот первый симптом: короткая диссертация будущего профессора Коллеж де Франс Эрнеста Аве (1813–1889) «Исследования по риторике Аристотеля» (1846) стремится избавить Аристотеля от дискредитирующей его связи с латинской риторикой (особенно цицероновской), которая из-за места, предоставляемого ей топике, «учит скорее приему и уловке, чем принципам». Эрнест Аве, говоря так, имел в виду доктрину инвенции и классификации [общих] мест у Цицерона и Квинтилиана. Если он осуждает их, как и рутину, фальшь и суеверия, к которым неизбежно приводят их правила, то это для того, чтобы снять с Аристотеля и красноречия подозрения, которые исторический метод распространяет на всю риторику, что подтверждается и в его диссертации на конкурс на звание агреже на филологическом факультете в 1844 году, где это формулируется следующим образом: «Какое место могут занимать еще сегодня в школьном преподавании словесности античные правила поэзии и красноречия, на смену которым пришли исторические исследования писателей и их произведений?». Процесс над риторикой начался уже в середине века, и работа Эрнеста Аве показала, что главным образом осуждению подверглись механический и мнемотехнический характер методов инвенции в латинской риторике — с тех пор, когда теория [общих] мест стала основой инвенции у Цицерона и Квинтилиана, так же как и во всех классических руководствах.

Второй симптом, несколько более поздний, превращения общего места в козла отпущения: лицеистский учебник Феликса Дельтура (1822–1904) «Французская литература, начала композиции и стиля» (1874). Термин риторика в нем больше не появляется, и автор заменяет его композицией, на самом деле строго синонимичной, поскольку последняя определяется как «выбор, размещение, выражение идей и чувств» и разделяется, соответственно, на три привычные части — изобретение (инвенция), расположение (диспозиция) и выражение (элокуция); но Дельтур представляет их в другом порядке, который, по его мнению, подобает современному преподаванию, — стиль, затем инвенция и диспозиция. Автор этого учебника был профессором риторики в Лицее Бонапарта, позже в Лицее Сен-Луи, инспектором Академии с 1871 года, главным инспектором с 1878 года, входил в кабинет Жюля Симона с 1872 года и стал начальником канцелярии Анри Валлона в 1875–1876 годах. Примера учебника этого реформатора будет достаточно, чтобы проиллюстрировать черту, разделяемую риториками конца XIX века: сокращение изучения топики и общих мест до небольшого объема.

Упомянув о способе развертывания рассуждения при помощи примеров и противопоставлений, причин и следствий, Дельтур продолжает: «Мы полагаем напрасным продолжать настаивать на этих источниках развития темы (source de développement) или общих местах, как их называют античные риторики, равно как и приводить здесь весь их список. Эти средства и возможности даются рассудку столь естественным образом, что нет нужды о них даже сообщать».

Топика представляется авторам конца того века верхом формализма и риторической искусственности.

Среди защитников риторики и общего места в период с 1880 по 1902 год одним из самых решительных был Брюнетьер, хотя он и был теоретиком литературной эволюции, то есть изменения. В статье 1881 года «Теория общего места», поводом к которой послужил «Словарь общих мест», высмеивавший клише и стереотипы, Брюнетьер предается тому, что он называет «апологией метафоры и перифразы», и «похвале банальности», то есть довольно интересной форме защиты общего места в литературе:

Возможно […], что общее место, если хорошо понимать всю силу этого слова, не было достойно ни таких насмешек, ни совершенного презрения. Или скорее даже можно предположить, что оно является сущностью искусства говорить и писать. […] я выдвигаю здесь парадокс, что общее место есть само условие изобретения в литературе.

Брюнетьер выступает против романтической доктрины оригинальности, которая является одним из условий процесса над риторикой в XIX веке, а также против «ужаса перед общим местом», апогей которого он видит у Бодлера. «Ничего не берется из ничего», — отвечал он, заранее формулируя аксиому интертекстуальности.

Настоящее изобретение, согласно Брюнетьеру, «не заключается в том, чтобы выводить какую-то вещь из своей подлинной сущности, но скорее в том, чтобы придавать общим местам свои метки индивидуальности».

Так он толкует принадлежащую Тэну теорию момента как отметины времени на [вневременной] топике: его понимание общего места, стало быть, не чуждо историчности. Наконец, он приводит в качестве примеров общих мест не только темы, но также и повествовательные структуры: «Одна и та же данность может всегда быть повторена, всегда иначе истрактована, следовательно, может всегда быть новой». Под именем общего места Брюнетьер пытается найти литературные универсалии, которые относятся скорее к форме: «Изобретать не значит находить нечто вне общих мест, это значит обновлять общие места и усваивать их». Отказываясь ошибочно понимать универсальное под именем банальности, он уводит общее место от его традиционного риторического значения, но лишь затем, чтобы направиться к общей риторике или поэтике, которая будет заложена только позже, к примеру, Курциусом, когда монополия литературной истории ослабится.

Лансон в своих «Принципах композиции» по поводу роли чтения с восхищением цитирует Брюнетьера, который «показал, что общие места являются самим условием мышления и основой для изобретательности в литературе; что все шедевры были основаны на общих местах […]. Следовало бы, чтобы молодые люди в своем чтении приучались бы искать общие места, которые и составляют его [чтения] сущность».

Но этого определения общего места как цели толкования текста было явно недостаточно для проведения в жизнь новой риторики в начале века.

Брюнетьер опубликовал еще в 1890 году, в переломный для развития среднего образования во Франции момент, статью, озаглавленную «Апология риторики». Отчасти вдохновленной его «Теорией общего места», этой статье предстоит быть самой убедительной речью в защиту риторической культуры на фоне новых методов.

«Следовало бы договориться, что понимать под самим словом „риторика“, — предупреждает он сразу, — что уже не так просто — с тех пор, как было искажено его старое значение, которым оно еще обладало во времена Боссюэ и Паскаля, и стало своего рода ругательным словом».

Брюнетьер противостоит такому современному словоупотреблению, вышедшему из-под пера Ренана или Максима дю Кампа и клеймящему присутствие риторики в литературе, без понимания того, что «в атаке на риторику отрицается само присутствие в ней искусства мысли и письма». Зайдя намного дальше, чем большинство партизан риторики, Брюнетьер доходит даже до защиты топики, без которой литература становится слишком частной и индивидуальной, не способной трогать, создавать вокруг себя сообщество, поскольку она больше не знает общего состояния человеческих душ. Этот довод интересен, он показывает, что апология риторики идет рука об руку у Брюнетьера с осуждением современной ему литературы, которая более не адресуется «всему честному народу», но всегда зарывается только глубже в саму себя. Вспомним Рембо, упрекавшего Бодлера в «пошлости» формы, или Верлена, включавшего в свое «Искусство поэзии» призыв к убийству красноречия:

Риторике сломай ты шею!

Брюнетьер подчеркивает, что отказ от риторики совпадает с возрастающим разделением литературы и публики. Без общих мест возможно только литературное сообщество, которое распадается.

Сторонник риторики Брюнетьер — несомненный классицист, даже консерватор и реакционер. Однако большинство его аргументов в пользу общего места мы обнаружим и под пером Жана Полана в «Тарбских цветах, или Терроре в изящной словесности», отправной точкой которых является судьба определенных категорий риторики со времен ее изгнания. Осуждение риторики целило в общее место, но изгнание клише, избитых слов и цветов [словесности] само по себе стало общим местом со времен романтизма. «Современная риторика» — то есть Террор, по Полану, — [провозглашает] режим чистоты, доктрину лишения. Она постоянно требует небывалого вдохновения, высшая степень которого обнаруживается в автоматическом письме сюрреалистов. Как раз там, где полно клише! Литература, кажется, запрещает все то, что напоминает непосредственно или отдаленно риторическое или поэтическое: от жанров(ости) до эпитетов, не говоря уж о цветистости и клише. Больше не публикуются [трактаты об] «искусстве письма», если только не в форме пародии — как, например, «Трактат о стиле» (1928) Луи Арагона, который не дает никаких иных советов, кроме как «изменить отжившим творениям». В сущности, Полан, как Брюнетьер в своей «Теории общего места», но после Рембо и Лотреамона, Джойса и сюрреалистов, размышляет над тем, куда движется литература, отвергнувшая всякую риторику и сакрализовавшая оригинальность во что бы то ни стало: он цитирует Гурмона, Альбала и Швоба в их вечной борьбе с клише, через которые писатель поддается действию языка и которые свидетельствуют о «диктате языка над духом». Полан смотрит глубже и видит в этом страхе клише подозрительность и даже ненависть по отношению к языку.

От романтизма и до сюрреализма Террор, по Полану, заблуждался относительно природы языка, не видя в нем ничего кроме средства угнетения мысли:

Достаточно прочесть стихотворение, речь или рекламный текст, вслушаться в политическую дискуссию или семейную распрю, чтобы заметить, что малейшее наше начинание привлекает гораздо больше аргументов и доводов, чем мы можем в нем уловить или даже представить.

Полан пытается отказаться от выбора между Террором и Охранением, как он называет институт классической риторики; он пытается зачесть ничью между постромантизмом и неоклассицизмом, ненавистью и страстью к общему месту. Между этих двух [полюсов] он явно находится в поисках третьего пути, не традиционно-риторического, но и не осуждающего всякую риторику, равно не удовлетворяющих его пониманию литературы; но это начинание остается смутным. Фраза, которую я только что процитировал, свидетельствует между тем о стремлении к общей риторичности или поэтичности языка, к примеру, таким, как их определяет деконструкция, на что Полан никогда бы открыто не решился. Он выражает беспокойство в отношении новой риторики, памятуя о том, что от риторики вообще не убежать, тем более если мы ее игнорируем, не имея четкого понимания, должна ли эта новая риторика быть инструментальной или фундаментальной, одним словом, оставаясь узниками дуализма мышления и языка. Полан бьется с проблемами, которые он не может разрешить в тех категориях, в которых он их формулирует:

Мы довели Террор до логического конца и открыли Риторику. Риторику, конечно, отличную от той, что обычно подразумевают под этим словом. […] Первое впечатление, что она, подчиняя своим правилам, ведет писателя за руку —

во всех, без исключения, случаях не позволяет ему предаться бурям своей души. Но на деле она, наоборот, позволяет броситься в них без оглядки, свободным от всей языковой системы, которую он мог отождествить с ними.

Описанная таким образом, эта новая риторика, по меньшей мере темная и противоречивая, позволяет во всяком случае понять то, против чего Полан восстает, а именно против современного догмата оригинальности и чистоты, который полагает возможным действовать в обход риторики и общих мест.

Однако общее место, намекает Полан, есть само вещество литературы, ту же идею мы встретим и в великой книге Курциуса.

В 1913 году Курциус защищает диссертацию, очень строгую в отношении Брюнетьера, от которого он не оставляет камня на камне. Можно тем не менее задаться вопросом: совсем ли ничем не обязан Курциус французской критике, и особенно ее теории общих мест? Не наследует ли центральное понятие, с которым связано имя Курциуса (и появляющееся в его важнейшем и знаменитейшем сочинении «Европейская литература и латинское Средневековье»), одной из самых важных идей Брюнетьера: связь между литературой и общим местом? И Брюнетьер, и Курциус считали, что литература невозможна без общих (commune) мест, то есть без сообщества (communauté). Критике подвергалось то, в сколь неортодоксальной манере Курциус использует термин «топос». Он обильно цитирует из Квинтилиана и аргументов мест (лат. argumentorum sedes), превращая места в формы и категории, но затем отождествляет их с повторяющимися текстуальными стереотипами, которые он отыскивает в средневековой литературе: архетипы, темы, содержания. Топосы Курциуса скорее принадлежат общей и исторической поэтике, чем риторике в старом смысле, скорее топологии, чем старой топике. Они относятся к теории общих литературных мест, включающей принцип внутренней причинности произведений, как в той самой риторике, о которой мечтал Полан. И Брюнетьер, и Полан, и Курциус постепенно отделяют общее место от понятия интенции для того, чтобы его сделать самой рамкой мысли. Тем не менее на Брюнетьера никогда не ссылаются в дискуссиях о топосах Курциуса.

В заключение своей диссертации 1913 года Курциус одной фразой разделывается с понятием (которое вырабатывал Брюнетьер) о литературе как повторении обобщенных идей или общих мест под предлогом того, что это представляет собой оскуднение духовных ценностей литературы; но в предыдущей главе, где он рассуждает об этих понятиях, длинные цитаты из Брюнетьера не выглядели столь упрощенными:

Если оригинальность является [таковой] только в той мере, в какой она удаляется [от общего места], то это справедливо до тех пор, пока, удаляясь, она позволяет не ускользнуть пониманию его значимости, и что удаляются от него не ради одного удовольствия опровержения, но скорее для того, чтобы вернуться к нему совершенно новыми путями.

Без сомнения, главная идея Брюнетьера остается классической и нормативной, но его общее место приобретает такую же диалектическую гибкость между имитацией и инновацией, что и топос Курциуса, который постулировал в начале «Европейской литературы и латинского Средневековья», что с закатом греческих городов и Римской республики

[…] топосы приобретают новую функцию: они становятся клише общего употребления, они распространяются на все области жизни, задуманной и сформированной по литературным моделям. В конце античности из нового ощущения жизни родятся новые топосы. Одной из наших главных задач будет точно следовать этой эволюции.

Здесь общее место Брюнетьера нашло своего наследника.

***

Эта аналогия приводит к решающему вопросу в размышлении об общем месте в литературе.

Общее место, по Брюнетьеру, есть элемент постоянства в доктрине, делающей акцент, напротив, на эволюции и разрывах, — напомним его меланхолическую формулировку литературных жанров: «Как и все вещи в этом мире, они рождаются только затем, чтобы умереть».

У Курциуса же, настаивающего на том, что традиция латинской литературы продолжает жить в средневековой и современной литературе, это понятие континуальности оказывается центральным. Общее место нас вновь возвращает к бесконечному спору о преемственности и разрывах в литературе, о литературном сообществе, современном сообществе и сообществе между настоящим и прошлым. Яусс увидит в топологии Курциуса ипостась традиции, отказ от истории и бегство в вечные архетипы, единственно объяснимые лишь реакцией на нацизм; он будет упрекать Курциуса в том, что тот не учитывает изменений и не способен объяснить появление новых жанров. В отношении общего места, понятого как то, что создает сообщество, рецептивная эстетика, в свою очередь (или даже реагируя на Курциуса), будет делать акцент на различии и валоризует разрывы в литературе. Общее место всегда приводит нас к дискуссии о ценности в литературе, о валоризации традиции или негативности, о том, что учреждает литературное сообщество. Вместе с общим местом никогда не удастся расстаться и со спором древних и новых.