Граница между жизнью и смертью, крестьянское прошлое и пирамида цивилизации. 5 необычных образов дома в кино

Дом — это место, где можно скрыться от агрессивного мира, или, напротив, граница между нашим и потусторонним миром? Может ли огромный дом стать метафорой всей цивилизации? Вместе с Ледой Тимофеевой изучаем необычные кинообразы дома.

В феврале этого года, спустя четыре месяца после объявления о продаже, в американском городке Перриополисе был продан дом, снимавшийся в фильме Джонатана Демме «Молчание ягнят» (1991): в нем находилось логово серийного убийцы Буффало Билла. Новый владелец, фанат хорроров, планирует воссоздать в доме атмосферу триллера, по сюжету которого маньяк держал жертв в колодце, расположенном внутри здания, а потом в мастерской делал из их кожи костюм женщины. Фанаты кинематографической поттерианы составляют карту настоящих домов, сыгравших во франшизе роли родовых гнезд магов. А владелец замка Хайклер, который участвовал в съемках британского сериала «Дживс и Вустер» (1990–1993, Клайв Экстон) и стал заглавным героем «Аббатства Даунтон» (2010–2015, Джулиан Феллоуз), седьмой граф Карнарвон ищет 12 миллионов фунтов стерлингов на реконструкцию прославившегося на весь мир поместья. И это лишь небольшая часть историй домов, которые стали культовыми благодаря кино. Они переросли роль фона — декоративных стен, формально участвующих в характеристике места действия и героев, обитавших в них.

В пропагандистском шедевре Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова «Старое и новое» (1929) распиливаемый братьями дом, доставшийся им в наследство от многострадальной крестьянской жизни, собственно, ее и обозначает. Тот самый семейный очаг, бедный и ветхий, разделяется пополам и тем самым уничтожается окончательно для того, чтобы на его месте были построены конструктивистские здания ферм и сельскохозяйственных институтов, нарядные и современные.

Дом как крепость и местообитание идеального семейного счастья — один из самых популярных символов американского кино. Сколько голливудских фильмов начинается с проезда камеры по уютному цветущему пригороду к одному особенному домику, затерявшемуся среди образцово подстриженных газонов и выпестованных розариев? В обеих частях эталонной новогодней комедии Криса Коламбуса «Один дома» (1990, 1992) забытый родственниками мальчик, словно герой древнего эпоса, проходит инициации, сражаясь с варварами за целостность родового гнезда и бессмертие рождественского культа. Или, наоборот, в «Забавных играх» (2007) Михаэля Ханеке дом, наполненный деталями благополучной жизни и символизирующий оберегаемый потребительский порядок, буквально взрывается нападением злодеев в белых одеждах, для которых никакого порядка не существует.

Антиутопии и философия экзистенциализма соотнесли феномен дома с отчуждением, поисками места во вселенной, становлением личности и в целом культуры. Развитие городов постепенно вытесняет из ряда культурных кодов образ дома как очага, уютного местечка с камином или печкой. Террористические атаки на жилые дома в Москве и башни-близнецы в Нью-Йорке к распространенным страхам ХХ века за целостность тела прибавили страх бездомности и незащищенности в границах, которые прежде осознавались как место силы и ментального покоя. Антиутопии, переселившие людей в зазеркалье однотипных комнатушек, прослушиваемых и просматриваемых тоталитарными системами управления, будто бы предсказали капсульные японские отели и девятиметровые московские клетушки — словно для полноценной жизни человеку нужна лишь нора для сна.

Длящиеся уже почти два года переходы из локдауна в локдаун только обострили предчувствия инволюции самой идеи дома. Человек, замкнутый в его границах, переживающий внешний мир как территорию недоступных и запретных радостей, всё больше ассоциирует дом с карантином и изоляцией. Привыкая к ограничениям, он либо запирает себя в отчуждении, защищаясь от враждебного, зараженного антиутопического мира, либо стремится вырваться наружу, сопротивляясь превращению уютных домашних стен в тюремные. Место, включенное в цикл вечных возвращений, превращается в точку, из которой нельзя начать движение.

Дом как тело

Самые загадочные и необычные кинематографические дома чаще всего придумываются и возводятся специально для съемок. При работе над фильмом Гильермо дель Торо «Багровый пик» (2015) художники разработали 3D-модель трехэтажного особняка, который потом был построен за несколько месяцев. В экстерьерных съемках можно заметить элементы компьютерной графики, а вот в интерьерах дель Торо принципиально старался к ней не прибегать. Режиссеру было важно, чтобы дом участвовал в работе как тело, как живой организм и воспринимался актерами именно так.

Семейное поместье нищающего рода Шарпов появляется в «Багровом пике» как надгробие над судьбой юной писательницы Эдит Кушинг. Сразу же за сценой похорон отца героини, которого Шарпы убрали как помеху на пути к внушительному наследству, следует сцена ее прибытия в новый дом.

Готический силуэт, гора белого снега, сыплющегося прямо из огромной дыры в кровле, сочащаяся сквозь паркет и стены кровавая глина — вот то состояние, в котором застает Эдит дом своего супруга. Уютный для привидений, разлагающийся, как человеческое тело, склеп.

Фамильное поместье Шарпов выглядит как многие реальные замки современных европейских аристократов, построенные во времена больших денег и привилегий. Сегодня они становятся обиталищами плесени и сквозняков и медленно гибнут вместе с хозяевами, утратившими и связи, и семейное могущество, и авторитет имени.

Яркие, весенние платья Эдит контрастируют с темным бархатом наглухо застегнутых нарядов Шарпов. И дом не молчит — он гудит трубами, жужжит мухами, скрипит деревянными ступенями и чугунными решетками лифта, идущего прямо в дырявую крышу, воет ветрами и стонет призраками погубленных Шарпами владелиц больших состояний. На этой мумии можно увидеть изящество и блеск прошлой жизни, утраченной вслед за наступившим безумием старших представителей рода. Для дель Торо особняк Шарпов, скрывающий в подземельях призраков, — умирающее тело огромного исторического этапа, аристократической культуры, так и не сумевшей изобрести универсальные механизмы превращения родовой памяти в приносящие доход инвестиции.

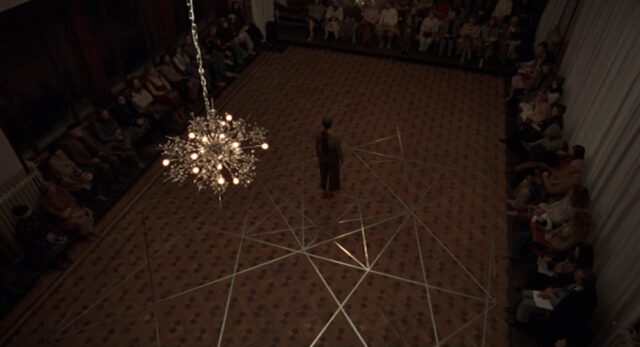

Лука Гуаданьино в «Суспирии» (2018), ремейке джалло Дарио Ардженто, унаследованные от оригинала мотивы национальной вины и переживания фашизма сочетает с рассказом об искусстве как сектантстве, сравнивая его воздействие с зомбиизацией и насилием политического режима. Гуаданьино много внимания уделяет танцу, репетиции некого сакрального балета, который повторяется исключительно девичьей труппой в определенные временные циклы. Танец заставляет дышать здание хореографической школы, где все и всё как единый организм связаны нитями, похожими на японские веревки старинных самурайских пыток сибари, из которых будут сшиты кроваво-красные сценические костюмы танцовщиц. Камера ловит движение, соединяет его с прогибающейся доской репетиционного зала, а потом и с плотью верховной фемины, возрождающейся от экспрессивных па, обновляющей свой дух благодаря очередным девам, без остатка погруженным в служение священному балету как ритуалу.

Здание хореографической школы из «Суспирии» Гуаданьино пополняет коллекцию кинематографических домов-убийц. Этот лабиринт с замкнутыми зеркальными комнатами, умопомрачительными интерьерами, тайными ходами и зловещим подземельем — самостоятельный персонаж, отвечающий за оправдание жестокости средствами вычурной красоты. Это священное тело большой семьи, в которой правит женское, матриархальный инь — темный символ всех сестринств и тайный страх мужского самосознания перед практически биологической девичьей способностью обходиться без мужского начала.

Дом как тело, вмещающее в себя постоянно трансформирующиеся миры художника, творца, — один из сквозных персонажей притворяющейся триллером драмы «Мама!» Даррена Аронофски. Кажется, будто режиссер сознательно путает зрителя прямолинейными аллюзиями на библейские сюжеты, назначая их, эти аллюзии, знаками-стигмами. Художник приравнивается к богу через способность бесконечно переживать сотворение сюжетов абсурдистских драм или трагических катастроф, то есть он бесконечно порождает миры.

Дом, как утроба, переваривает братоубийство, поминки, потоп, апокалипсис, вечеринку, рождение духовного лидера, бесчинства религиозных фанатиков, детоубийство и еще один апокалипсис.

Его стены постоянно пылают — горящие угли скрывает регулярный ремонт и покраска, осуществляемые гостями или постоянно живущей в доме матерью, которая, как муза и вдохновение, заставляет демиурга бесконечно плодоносить, даже если границы внутреннего пространства не могут вместить всё и всех, а сотворяемый мир не подвластен самому творцу.

Так же, как и в «Суспирии» Гуаданьино, у Аронофски дом выступает вместилищем культа. Но если Гуаданьино сгущает краски, углубляясь в экстатический гротеск, то Аронофски, наоборот, саркастически издевается, запирая демиургическое эго в стенах горящего дома.

Дом как отражение личности

В японской культуре коммуникативно-пространственные отношения определяются через противоположные понятия «ути» (буквально: «дом», внутренний круг) и «сото» (буквально: «внешняя сторона», то, что находится за пределами внутреннего). Эти отношения распространяются на всё: начиная от социальных связей и заканчивая пониманием того, что можно продемонстрировать социуму, а что лучше держать при себе.

Дом, жилище, место обитания соотносится с внутренним кругом и внутренним миром человека, его сокровенными тайнами, которые и в мыслях, и в действиях не должны быть явлены внешнему миру. В этом смысле дом — замаскированное отражение личности. Своды высоченных потолков замка Чарльза Фостера Кейна в фильме Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» (1941) обозначают масштабы личности заглавного героя. У Альфреда Хичкока в «Психо» (1960) неоготический особняк Нормана Бейтса символизирует его темное, больное подсознание.

Дом из «Психо» после выхода фильма стал культовым объектом, его образ цитировался и продолжает цитироваться в разных телешоу, клипах, рекламных роликах, инсталляциях. И неудивительно, Хичкок говорил, что декорации не могут быть просто фоном. Экстерьер дома специально возводился на студии Universal, а его интерьеры снимались в павильоне. То есть «особняк» представлял собой лишь остов видимых с определенного ракурса фасада и одной из боковых стен. А на экране дом Бейтса — отражение его раздвоенной личности. Хичкок усиливает саспенс клаустрофобичным пространством, сгущая тени, скрывая во мраке углы комнат, делая акценты лишь на центральных точках. В подвале дома спрятана мумия убитой родительницы — так же, как и в подсознании самого Бейтса таится другая личность.

Этот малоосвещенный особняк прячет от своего хозяина то, чего он больше всего боится, — гнев жестокой матери, в которую он превращается, компенсируя травмы.

Витражи, кружева, каминные виньетки «парадных» комнат и материнской спальни контрастируют с аскетичным, депрессивным убранством детской Бейтса, так и не ставшей его «взрослой», снова возвращающей зрителя к психической раздвоенности героя.

Мало кто помнит, что «Психо» начинается со сцены подглядывания в окно, где зритель впервые видит героиню Мэрион. Позже Бейтс будет следить за ней через дыры в картине мотеля. В этих вуайеристских мотивах Хичкока, помимо обозначения сексуальных девиаций, которыми одержим Бейтс, есть намек на похищение интимности. На этом режиссер построил сюжет другого своего триллера «Окно во двор» (1954).

Главный герой, лишенный возможности свободно передвигаться из-за сломанной ноги, оказывается запертым в многоквартирном доме в Гринвич-Виллидж. Свою «неполноценность» он компенсирует подглядыванием в окно за соседями. Так он вскрывает все их внутренние миры, то личное и интимное, которое не только японцы обычно берегут в стенах своего дома или квартиры. Более того, герой заставляет и зрителя подключиться к этому процессу, потому что большую часть фильма мы подглядываем в чужие окна чужими глазами. Внутренние границы дома затворника расширяются до внешних границ квартир соседей.

Дом на границе

В «Доме на другой стороне» (2020) Дэвида Брукнера, режиссера нашумевшего в 2017 году «Ритуала», дом, построенный и спроектированный архитектором, становится межевым знаком, отмечающим различные границы: искусства и жизни, реального и ирреального, живого и мертвого, боли потери близкого человека и ее принятия. Героиня фильма, переживающая смерть мужа, придумавшего и построившего дом, в котором она остается жить без него, замечает, что у этого здания есть скрытая сторона. Брукнер снова обращается к теме оккультизма в искусстве, но вместе с тем «Дом на другой стороне» — это фиксация посттравматического синдрома, связанного со смертью любимого человека. Подробная, тщательная, болезненная и трагическая. Брукнер разделяет пространственное восприятие переживающей смерть мужа героини на посюстороннее и потустороннее.

Но только потустороннее — это не привычная жизнь после смерти, вера в которую обычно помогает пережить боль. Это сама смерть.

За ней нет ничего, кроме пустоты, которую наполняют живые, а мир мертвых безжизнен. Там никого нет.

Чтобы спроецировать два этих пространства, Брукнер строит сцены и складывает кадры в монтаже в эстетике зеркальной геометрии. Режиссер разделяет фильм на две части. Там есть точка, после которой кадры и сцены начинают зеркалить, а реальный дом — отражать ирреальный, другой, сохраняющий главную тайну жизни и смерти его строителя. Элементы внутренней отделки и расположение комнат порождают оптические иллюзии, из которых постепенно складывается архитектурное послание.

Экстерьер испанского дворца Орнильос был использован Алехандро Аменабаром для обозначения места действия в фильме «Другие» (2001). Всё происходящее сосредоточено в одной точке, внутри большого старинного дома. Весь мир матери с двумя детьми и их прислугой ограничен стенами дворца, а небольшая часть видимого в окно окружающего пространства, в которое даже можно выйти, упирается в густой непроходимый туман. «Другие» — это история мертвых, рассказанная ими самими. Они видят живых, пребывающих на другой стороне этого дома, как мертвых.

Наглухо задернутые шторы, не пропускающие свет, двери, запертые на ключ, — символ безграничного отчаяния и безумия матери, погубившей детей, и жены, от которой муж сбежал на войну. И теперь ее дом находится на границе миров живых и мертвых, в междумирье, на которое она обречена.

Дом как модель цивилизации

Элитную высотку режиссер Бен Уитли в одноименном фильме 2015 года назначает моделью антиутопического мира. В «Метрополисе» (1927) Фрица Ланга город, разделенный на несколько верхних и нижних уровней, символизировал социальную структуру метафорической цивилизации. Уитли переносит эту форму на отдельно стоящее здание, в котором всё, на первый взгляд, обустроено и подготовлено для гармоничной жизни разных социальных классов.

Цивилизация притворной толерантности, заселенная в комфортабельный небоскреб, построенный гением архитектуры Ройялом, стремительно опускается до животного состояния, лишившись из-за технического сбоя простейших городских благ. Бунт нижних этажей, где обитают жильцы попроще, натыкается на пафос вседозволенности верхних, за которыми сохраняются определенные привилегии. Высотный дом Уитли — вавилонская башня, модель цивилизованного общества, разрушающегося в отсутствие согласия. Инженерный рай, объединивший в одном здании многоквартирный дом, супермаркет, спортивный клуб и досуговый центр, оказывается столь же хрупким, что и границы этического в человеке.

Преодоление дома

Самый необычный образ дома — голубой земной шар из «Гравитации» (2013) Альфонсо Куарона. Здесь космический корабль — единственная нить, связывающая героев с местом рождения, обитания, сосредоточением всего того, что умещается в человеческий микрокосмос. И когда эта нить обрывается и исчерпываются попытки вернуться домой, тогда планета становится вместилищем всего мифологического и культурного опыта — домом, в который этот опыт призывает возвращаться.

В большинстве сцен фильма героиня находится в позе эмбриона. Человек, как подросток, в бунте расстается с родным домом, надеясь покорить космос, словно большой, полный возможностей мегаполис. Но пока он остается связанным с планетой Земля пуповиной всемирного тяготения, обесценивающей все его попытки вырваться за ее пределы. Оттуда, с орбиты космического корабля, огромный дом кажется маленьким, так героиня «Гравитации» понимает, что она не часть, она целое — тот самый маленький большой космос. В каких бы галактиках ни искал человек свое архетипическое счастье, Земля — его родной дом.

Самым непостижимым, объединяющим кино и реальность аттракционом, выстроенным вокруг феномена дома, остается американское поместье Маккейми, обустроенное двумя фанатами хорроров. Они предлагают принять участие в квесте, где все желающие могут в реальности пройти через ужасы киносюжетов и заработать денег (выплата в случае победы составляет $20 000 — но никто еще не добирался до конца квеста). Проблема в том, что всё, через что предстоит пройти участникам, не спецэффекты и кровь там проливается настоящая.

Страшное приключение в поместье может остановиться, если участник получил серьезную физическую или психологическую травму либо нарушил правила 40 раз (тогда выигрыш обнулится) (впоследствии под давлением законодательства организаторы ввели в квест право на стоп-слово).

Сама история кинематографа, обогатившая архетипическое и символическое феномена дома, все созданные в ней дома ужасов и дома с привидениями приводят новых посетителей в Маккейми. Без нее этот бизнес вряд ли бы процветал. Так что в тревожном настоящем, где мирная жизнь периодически перемежается изоляциями, кино становится самым доступным и безопасным средством пересечения границ и преодоления стен, за которыми возводятся целые города из режиссерских построений образов порядка, телесности, личности или патриархального отечества — города из кинематографических домов, размежевывающих границы потустороннего и посюстороннего, добра и зла или оберегающих от соблазнов и опасностей того и другого.