«Вдумайтесь: вечность мучений!» Лики ужаса в европейской культуре

Если верить Капитану Джеку Воробью, «камень преткновения всех мужчин» — это женщины. Сюда также могли бы подойти такие варианты, как «море» или «дихотомия добра и зла». Вместе с чумой и ожиданием конца света они составляют набор главных страхов западного человека примерно с XII по XVIII век. Затем ужас растерял конкретность и стал экзистенциальным: оказалось, что жить страшно в принципе. Предлагаем исследовать обличия ужасного и то, как они продолжают влиять на нас сегодня.

Достаточно вспомнить древнегреческие мифы, чтобы оценить, насколько прочно ужас был укоренен в античной культуре. Кронос пожирает своих детей, с Марсия сдирают кожу, Тантал подает богам человечину и подвергается вечной пытке — рок может достать любого, а те, кто пытается обмануть судьбу, как Эдип, в итоге оказываются посрамлены. Леса и моря полны жутких чудовищ — химер, гарпий, циклопов, исполинских морских тварей. У страха и ужаса есть персонификации — Фобос и Деймос.

Исследователь культуры Умберто Эко отмечал, что мир Античности далек от идиллии, ведь мифы полны кошмаров, а философия Платона, например, предполагает, что вещи — лишь несовершенное отражение идей. В то же время в этом ужасном мире существуют боги и красота. С распространением христианства ситуация перевернулась: творение прекрасно, потому что создано Богом, и в нем «обретают права на существование даже уродство и зло». Как и почему им допускается существовать, объясняют теодицеи.

Даже в «хорошем весьма», как говорится в книге Бытия, христианском мире было чему испугаться. На протяжении Средних веков и раннего Нового времени европейцы мучились несколькими главными страхами, которые обострялись в кризисные периоды. Они дают о себе знать и в современности, даже если ушли в пласты бессознательного.

Конец света

Драматическими видениями конца света западная культура обязана Апокалипсису Иоанна Богослова.

Представляя собой концентрат мистериального ужаса, текст включает описания великой катастрофы: землетрясение, изменение цвета светил, падение звезд, огненный дождь и нашествие саранчи. Там же появляются демонические образы — красный Дракон, Зверь с семью головами и десятью рогами, Антихрист.

В Откровении говорится, что Страшный суд будет предварять тысяча лет царствования Христа. Одни средневековые богословы полагали, что финальное тысячелетие еще не началось, другие — что его следует отсчитывать от Боговоплощения, Рождества Христова, и эта идея сильно пугала христиан накануне 1000 года.

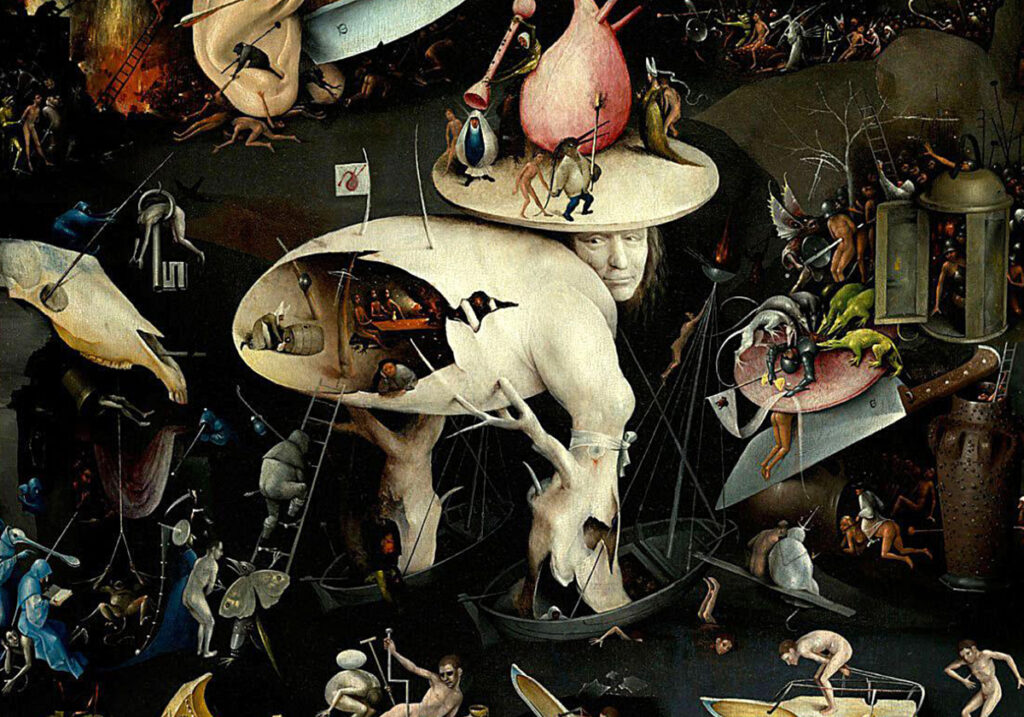

Другой всплеск эсхатологических ожиданий пришелся на эпоху Ренессанса. В это время информация стала расходиться быстрее. Бродячие проповедники, предвещавшие явление Антихриста, собирали на площадях огромные толпы. Большую роль в распространении апокалипсических страхов сыграло изобретение книгопечатания и гравюр. Например, французский издатель Антуан Верар в 1500-х годах продавал иллюстрированную книгу «Искусство хорошо жить и хорошо умереть», в которой перечислялись знамения конца света. Изображения такого рода появляются в часословах, на витражах, полотнах ренессансных мастеров. В это время были созданы посвященные Апокалипсису графические работы Альбрехта Дюрера и полные демонических образов картины Иеронима Босха.

Вне пиковых моментов ощущение грядущего конца света — также неизменная часть линейного христианского хронотопа, актуальная на протяжении всей истории. Вряд ли нужно объяснять, почему апокалипсис ужасает, ведь эта мифологема напоминает о конечности всего живого, в каких бы терминах мы о ней ни говорили: Зверь из бездны или рост энтропии Вселенной. Технический прогресс ХХ века только усилил актуальность этой проблемы: ядерная угроза завела Часы Судного дня.

Образы глобального катаклизма легли в основу жанра фильма-катастрофы, будь то блокбастер о спасении Земли с хеппи-эндом или психологическая драма Ларса фон Триера, проникнутая ощущением неизбежной гибели. Более мягкий вариант (не смерть мира, но смерть прежнего мира) отражен в литературных антиутопиях и видеоиграх постапокалиптической тематики, где действие разворачивается на руинах цивилизации.

Ад

Что может быть страшнее гибели мира? Гибель души, обреченной на вечные муки. Представления европейцев об аде сформированы такими произведениями, как «Слово и видение апостола Павла», основанный на ирландских легендах текст XII века «Видение Тнугдала» и «Божественная комедия» Данте. Во всех этих историях можно встретить описания изощренных пыток, которые ожидают грешников.

Эти же сюжеты в высоком Средневековье и Ренессансе появляются в миниатюре и монументальном искусстве. На росписях французских соборов XV века черти поливают грешников свинцом, колесуют, избивают молотами и протыкают остриями, однако ужаснее всего, когда физиологические кошмары становятся аллегориями мучения душ. Некоторые проповедники пугали серой и раскаленным железом, другие фиксировали внимание на том, что грешников в аду ожидают муки отделенности от благости Божьей, терзания совести, осознание неизбывности пребывания в аду.

«Тягчайшее из всех мучений преисподней — это ее вечность. Вечность! Какое пугающее, какое чудовищное слово! Вечность! Может ли человеческий разум постичь ее? Вдумайтесь: вечность мучений!

Если бы даже муки преисподней были не столь ужасны, они всё равно были бы беспредельны, поскольку им предназначено длиться вечно».

Фрагмент проповеди дублинского священника из романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности»

Со временем психологическая, аффективная сторона адских мук выходит на первое место. Распространению практики личной исповеди мирян и догмата о чистилище сопутствовал феномен, который французский историк Филипп Арьес назвал появлением «смерти своей». Речь идет о личном, персональном переживании смертности, которое складывается к Ренессансу: умрешь именно ты, твое существо.

Экзистенциальный смысл ада до сих пор дает о себе знать даже вне религиозного сознания. Так, идея мучений эго из-за поведенческих установок и совершенных человеком выборов лежит в основе всех психологических подходов. А тема замкнутого пространства страданий и личных кошмаров («каждый сам создает свой ад») является главной как для классических фильмов ужасов («Восставший из ада», «Кошмар на улице Вязов»), так и для клаустрофобных постхорроров («Бабадук», «Маяк»).

Сатана

Изображение дьявола в Апокалипсисе (кроме этого текста, этот персонаж приобретает телесный, змеиный облик только в книге Бытия) легло в основу соответствующей иконографической традиции. В раннем христианском художественном творчестве сатана еще не встречается, но со временем его леденящие кровь описания появились в литературе эпохи патристики и у средневековых богословов.

Историк Жак Ле Гофф обращает внимание на то, что дьявол стал популярен в искусстве к XI–XII векам. Зачастую его рисовали с огненными волосами и крыльями нетопыря, как на изображениях из рукописи «Апокалипсис Сен-Севера», или с острыми зубами, как в оформлении церкви Сен-Пьер в Шовиньи; другие часто появляющиеся дьявольские атрибуты — звериные уши, длинные когти, борода козла и алая пасть, символизирующая жерло ада.

Со временем страх перед сатаной делается всё более экзистенциальным, христианин понимает нечистого как того, кто покушается на его душу. В искусстве ярко проявляется мотив дьявольских искушений, с помощью которых черт хочет погубить человека: череда мучительных демонических видений, которые перемежаются со сценами плотских искушений. Эта тема ярко отразилась в иконографии святого Антония. Облик дьявола маячил за бытовыми прегрешениями, даже если человек не переживал мистических кошмаров.

Получили распространение и легенды о том, что бывает, если поддаться на сатанинский искус — то есть о сделке с дьяволом, которую невозможно обернуть в свою пользу. Часто черт в преданиях появляется в человеческом облике, и в задачу героев входит его правильная идентификация. Эти сюжеты вдохновили испанского поэта XVII века Педро Кальдерона на создание поэмы «Волшебный маг», а затем Иоганна Вольфганга Гете на написание «Фауста».

Там мы видим уже другого дьявола — не пучеглазое чудовище с волосами из пламени, а интеллигентного князя мрака, который умеет подписывать деловые бумаги. Но итог общения с ним один: гибель души и адские муки.

На пороге Нового времени страх дьявола достиг нового масштаба — образ сатаны стал художественно богатым и распространился по Европе за счет развития печати и транспортной инфраструктуры. Именно поэтому охота на ведьм и костры инквизиции разгораются во времена Ренессанса; тогда же пишутся «Молот ведьм», «Демономания колдунов» и другие известные трактаты демонологов.

В работе «Ужасы на Западе» французский историк религии Жан Делюмо посвящает отдельные главы «подручным Сатаны». В западноевропейском коллективном сознании XIV–XVII веков к ним относились язычники, мусульмане и евреи — словом, «исключаемые Другие», которых наделяли демоническими чертами. Умберто Эко отмечал, что средневековая традиция сообщать зловещую наружность религиозным и национальным врагам легла в основу политической карикатуры Нового времени.

«От сарацин исходит какой-то жуткий запах, вследствие чего они непрестанно омывают себя всяческими способами; а коль скоро мы не издаем зловония, они не настаивают, чтобы мы ходили в купальню вместе с ними. К евреям же, пахнущим еще более дурно, они не столь снисходительны».

Феликс Фабри. «О путешествии в Святую Землю». XV век

Женщины

«Почетное» место в ряду опасных Других занимали дьяволизированные женщины. Отношение к женщине было амбивалентным: наравне с образами девы Марии и прекрасной дамы существовали образы блудницы и ведьмы.

Естественное влечение к женщине входило в противоречие с отторжением перед темными сторонами физиологии — месячными истечениями, нечистотой родов. Как говорил блаженный Августин, «в грязи и испражнениях мы рождаемся».

Этот образ напоминал средневековому человеку о собственной греховности.

На то же намекали и художественные изображения безобразной старухи. Популярный сюжет о трех возрастах человека назидательно демонстрирует пожилую женщину с обвисшей грудью и седыми волосами, за спиной которой маячит смерть с часами. Именно женщине выпало символизировать некрасивую старость, потому что к ней же исторически предъявлялись особые эстетические требования.

Богословие и искусство выработали традицию поругания женщин, подробно расписывающую их физические несовершенства и порочность. У Данте Алигьери в «Божественной комедии» появляется уродливая женщина с культями вместо рук, называющая себя «нежной сиреной»; в стихах Чекко Анджольери — морщинистая и смердящая «обезьяна в юбке», к которой, однако, тянет героя так, что он забывает обо всем на свете.

Со времен греков считалось, что женскому началу в паре оппозиций соответствуют хора (бесформенная материя) и тьма, тогда как мужскому — свет Логоса, который несет смыслы и упорядочивает хаос. Страх этого хаоса, уходящий корнями в древние мистерии плодородия и образы хтонических богинь, связывал женщин с символикой смерти и потерей субъектности.

Женская бездонность символизирует погибель, и мужчине следует противиться страстным призывам Цирцеи и Лорелеи. Мужчина никогда не побеждает в сексуальной дуэли. Женщина для него всегда фатальна, она мешает ему быть самим собой, реализовать духовное начало, найти путь спасения. Будь то жена или возлюбленная, женщина всегда была для мужчины тюрьмой, поэтому перед длинной дорогой и большим начинанием он должен воспротивиться женскому соблазну.

Жан Делюмо. «Ужасы на Западе»

Ужас перед женщиной — это в конечном счете страх потери себя, страх безумия.

После больших поворотов ХХ века, когда выяснилось, что западная аполлоническая модель мышления не универсальна, и альтернативные Логосы стали заявлять свои права, эти страхи только усилились. Их осмысление отражают триллеры и фильмы ужасов, будь то «лобовые» revenge-истории вроде «Мисс сорок пятый калибр», «День женщины», «Я плюю на ваши могилы» или посвященные женщинам хорроры «новой волны» («Ведьма», «Солнцестояние»).

Море

Бескрайняя водная стихия представляла собой большую опасность как для жителей прибрежных городов, так и для тех, кто отваживался ходить в плавание. Выходя из берегов, море затапливало города, что интерпретировалось через призму библейского образа Потопа и видений Апокалипсиса. С моря приходили опасные захватчики с Севера и Востока.

Образы бушующего моря были увековечены античными поэтами, а затем средневековыми романами. О них рассказывали народные песни, их живописали вернувшиеся из странствий паломники. Первооткрыватели эпохи Ренессанса были вынуждены бороться с новыми напастями — специфическими болезнями и психозами замкнутого пространства, нехваткой пищи и пресной воды. Несмотря на развитие картографии и навигации, штормы долгое время оставались внезапными и непредсказуемыми, во многом они остаются такими и сегодня.

В «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле один из попутчиков героев обещает исповедаться и начать праведную жизнь, впав в ужас перед волнением на море. Ужаснейшая буря «в виду Лиссабонского порта» разрушает корабль Кандида — так легшее в основу романа Вольтера историческое разрушение Лиссабона заставило мыслителя бунтовать против веры в «лучший из миров».

Философ Мишель Фуко называл корабль среди примеров гетеротопии — «пространства внутри пространства», где действуют свои законы. Словно ладья Харона, судно движется через нечеловеческий мир, царство мертвых, пересекая черную бездну. В ней обитают невидимые под толщей вод существа, герои мифов и морских легенд: Сцилла и Харибда, сирены, гигантский кракен.

«Гибель в море считалась неестественной смертью, так как океан долгое время рассматривался как маргинальный мир, находящийся за пределами человеческого опыта. Тем более что в течение тысячелетий огромная, мощная, мрачная и неконтролируемая водная стихия была антиэлементом, отрицательной величиной, местом погибели», — писал Делюмо.

Таким образом, море — это пучина, в которой может скрываться что угодно, неизведанный хаос. С его неуправляемостью связаны были ритуалы заклятия вод, существовавшие во многих культурах (например, жертвоприношения при крещении корабля), а также многие другие обряды, отголоски которых до сих пор можно встретить в морских традициях и суевериях.

Чума

Среди моров, повергавших Европу в ужас, были тиф, оспа, разные виды гриппа, однако особенно мрачную репутацию приобрела чума. Великих поветрий было несколько, между ними успевали смениться поколения, однако коллективная травма всякий раз глубоко впечатывалась в народную память.

Причины болезни были неизвестны вплоть до XIX века, она приходила словно египетские казни и часто сравнивалась в средневековой литературе с распространяющимся пожаром. Чума поражала людей вне зависимости от их возраста и социального класса, что сделало ее олицетворением неотвратимости. Эта болезнь убивала человека буквально за несколько дней. Рвота, лихорадка, сильный жар причиняли больным огромные страдания. Символом ужаса становились внешние проявления бубонной чумы — гнойные воспаления, уродовавшие людей, которые словно истлевали заживо.

На центральном изображении Изенгеймского алтаря, расписанного немецким художником Маттиасом Грюневальдом, раны распятого Иисуса подернуты зеленоватым гноем. Такое физиологичное изображение тела Спасителя связано с переживанием «смерти своей» и характерно для Северного Ренессанса, однако здесь раны напоминают именно чумные бубоны.

Массовость гибели от чумы лишала людей возможности провести достойные обряды прощания и проводов. В пандемию смерть лишалась ритуалов, которые хотя бы отчасти помогают с ней смириться. В свидетельствах постоянно встречаются описания перегруженных катафалков и ям, где тела свалены друг на друге. Очевидцы чумы в Марселе XVIII века рассказывали: «Могилы переполнены трупами, вид которых ужасен, одни почернели и раздулись как уголь, другие тоже распухли, но синего, фиолетового или желтого цвета, все в кровоподтеках, гниют и разлагаются».

При наступлении чумы самыми верными способами спастись являлись бегство из поселений и самоизоляция. Но на деле всё было не так безоблачно, как в «Декамероне» Боккаччо.

Врач из Испании вспоминал об эпидемии 1650 года: «Болезнь была такой свирепой, что люди бежали из города подобно диким животным. Но в деревнях беглецов встречали выстрелами мушкетов».

Первыми города покидали состоятельные люди и знать. Те, кому некуда было уезжать, оставались в закрытом на карантин городе, где привычная жизнь нарушена.

Соединяясь в символическом плане с мотивами Апокалипсиса, тема «чумы» продолжает быть актуальной и сегодня, когда новые пандемии — часть повседневной реальности.

Бунты и беспорядки

Нарушение социального ритма во время моровых поветрий провоцировало панику, пьянство, рост преступности и было чревато беспорядками. Народные бунты глубоко связаны со страхом: во-первых, потому что им вызываются, во-вторых — потому что его же и вызывают.

Кроме эпидемий, мощным источником ужаса была риск голода. Периодические продовольственные кризисы продовольствия ушли из жизни Западной Европы в XIX веке в силу развития торговли и транспортной инфраструктуры. Однако прежде гибель посевов или неурожайный год всегда будили в крестьянах ужас. На дорогах принимались грабить обозы с зерном, разоряли аббатства и фермы. В городах насилие начиналось, когда пустели лавки. Виновниками могли объявить «плетущих заговор» булочников, мельников, евреев или любую другую социальную группу, которой не повезло стать мишенью гнева.

Страх, связанный с эсхатологическими ожиданиями, неоднократно приводил к вспышкам насилия в Европе XII–XVIII веков. Например, в ходе Гуситских войн экономические и социальные проблемы наложились на апокалиптические идеи. Радикальное течение гуситов называлось таборитством (в честь горы Табор, где располагался их штаб). Эти еретики ожидали наступления тысячелетнего царства, где не будет угнетения, а дворяне получат по заслугам. Восставшие крестьяне стекались в лагерь, где были упразднены различия между мирянами и монахами, равно как и церковные таинства. Самые радикальные практиковали нудизм и свободную любовь. Различные движения гуситов враждовали как с католиками, так и между собой.

Феодальное европейское общество было глубоко иерархическим, каждое сословие занимало в общественном укладе свое место. В теологических обоснованиях эта иерархия уходила через короля прямо на небеса — до Французской революции трудно было вообразить, что ее можно поколебать. Разрушение иерархий воспринималось как слом базовых принципов существования и имело отчетливый привкус конца света.

Нарушить устоявшийся сословный порядок и правила, диктуемые религией, мог карнавал, но только в установленном месте и на определенное время.

Народные бунты сочетали в себе мотивы насилия и праздника (родственное ему слово «праздный» означает «неработающий», «упразднять» — «устранять законы»). Такой вышедший из берегов карнавал становился мрачной и разрушительной силой: когда обычная жизнь «отменялась», одно насилие тянуло за собой другое.

Нельзя сказать, что психология масс в демократическом мире существенно изменилась: коллективные страхи и чувство незащищенности и сегодня становятся причиной беспорядков.

Страх страха: ужас как таковой

Перечисленные выше источники страха были актуальными на протяжении всей истории. Однако со временем европейская мысль всё чаще стала обращаться от конкретных страхов к самой идее ужаса — словно видя в пятне Роршаха уже не сцены чумы и насилия, а черную пустоту. Даже литература ужасов заговорила не просто о чудовищах, а о «неминуемом», как Говард Филлипс Лавкрафт.

Не случайно тема беспредметного ужаса становится одной из главных категорий в экзистенциальной философии Серена Кьеркегора и Мартина Хайдеггера, а также в философском пессимизме. В обыденном значении ужас определяют иногда как сильный, подавляющий страх. Однако между этими понятиями есть качественные различия. Страх имеет причину, он вызывается реальной и ясно видимой возможностью плохого исхода. Ужас самотождественен: это трепет перед чем-то неизведанным, перед невозможностью бытия и возможностью небытия. Говоря хайдеггерианским языком, его причина — само бытие-в-мире.

За всеми частными страхами, которые зависят от обстоятельств и констант культуры, скрывается «ужас вообще». В произведениях Альбера Камю и Жан-Поля Сартра он обретает имена абсурда и отвращения (тошноты).

«Я внезапно увидел мир таким, каков он есть на самом деле.

Ведь мы утешаем себя, что мир не может без нас существовать, что он существует, поскольку мы существуем, поскольку мы можем себе представить его. Смерть, бесконечность, планеты — всё это страшно именно потому, что это вне нашего представления.

В тот страшный день, когда, опустошенный бессонницей, я вышел на улицу, в случайном городе, и увидел дома, деревья, автомобили, людей, — душа моя внезапно отказалась воспринимать их как нечто привычное, человеческое».

Владимир Набоков. «Ужас»

В рассказе Набокова герой, настигнутый внезапным приступом дереализации, спасается от безумия, получив известие о смерти любимой — абстрактный ужас развеивается только конкретным горем, которое возвращает субъекта к самому себе через боль.

Исторически смерть осмыслялась в культуре через события посмертия: даже претерпевая адские муки, субъект продолжает существовать. Но каким может быть мир по ту сторону человека и Бога? Этими вопросами задается философ и исследователь ужаса Юджин Такер. Жизнь у него определяется только через апофатическую негативность и ужасает такой же непознаваемостью, как и смерть. Это две стороны монеты, а «время — плоский круг» (книгой Такера вдохновлялся автор сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто).

Парадоксально, но чем меньше остается внешних опасностей в постиндустриальном западном мире, тем сильнее проступает страх существования. Как говорит писатель, автор хорроров Томас Лиготти: «Как по мне, самое страшное — это быть живым».