«Поэзия — она как время: в сущности, ее начало — это начало Всего; и ее концом станет конец Всего». Интервью с поэтом Сергеем Завьяловым

Сергей Завьялов — один из самых известных в мире современных русскоязычных поэтов, лауреат премии Андрея Белого (2015), переводчик и исследователь литературы. Его называли то одним из самых резких критиков любого эстетического эскапизма, то автором сложных композиций, сочетающих глубокое духовное содержание, марксистский исторический анализ и причудливую музыкальную полифонию. Рамиль Ниязов-Адылджян обсудил с ним, бывает ли красота задыхающейся, почему герой одновременно является антигероем, а ход к эгоцентрической исповедальности — это симптом равнодушия к человеку.

— Мое детство никак не было связано ни с поэзией, ни с литературой, поэтому я четко прослеживаю грань между жизнью до столкновения с поэзией и с письмом как таковым и после. А был ли у вас момент, когда вы осознали, что буквы начинают складываться в те слова, которые вам нужны? Когда вы поняли, что это у вас «получается»?

— Я вырос в Царском Селе / Пушкине, а это особое место: музей и два памятника Поэту, императорские дворцы и парки. Моя семья с литературой связана не была, но у родных хранились остатки недосожженной в Блокаду дореволюционной библиотеки (собрания сочинений классиков в приложении к журналу «Нива»: старая орфография и золотое тиснение на переплетах).

Учили меня игре на скрипке: сначала музыкальная школа была на антресолях Екатерининского дворца, затем — в бывшей женской гимназии (где училась Ахматова). Рядом с могилами моих близких покоился прах Иннокентия Анненского.

Предполагался выбор: или принять этот мир, или против него протестовать. Мой протест парадоксально заключался как раз в приятии, вплоть до мелких деталей (старая орфография).

Например, «прилично одеться» и обойти все пять (включая Павловск) парков, записывая на листочке соответствующие антуражу четверостишия.

Осознанное же сочинительство пришло ко мне много позднее, лет в 25–26. И в нем от юности осталась лишь орфография. Всё же прочее исчезло: четверостишия, рифмы, метрика, ученичество у классиков, благоговейное приятие мира.

Ну а что касается «получается», так это как считать? Что это слово вообще значит в молодости, зрелости, старости?

— Когда вы говорите об исчезновении у вас благоговейного приятия мира, то это рифмуется с вашими словами из давнего интервью о том, что главное — это осознать онтологических крах Прекрасного. Гейдар Джемаль писал: «Красота — это враг духа. Красота, может быть, спасет мир, но погубит человечество», — а о чем говорите вы?

— По поводу Красоты мне близки слова Александра Черноглазова о том, что она спасает мир, заслоняя, не давая увидеть Реальное (что для человека смертельно).

На мой взгляд, между сконструированным Прекрасным и стихийной, спонтанной, беззаконной Красотой есть фундаментальное противоречие, игнорирование которого губит Человека в том смысле, в котором мы его исторически знаем.

Я не философ и бегу теоретизирования. Поэзия же, музыка, визуальные искусства без Красоты невозможны. Не в смысле, конечно же, ее воспевания, но в смысле некоторой координаты, без которой мы не можем описать мир, в том числе и его Уродство.

Красота в моих стихах в те же 1990-е годы стала не просто хрупкой, но крушащейся, задыхающейся, униженной и оскорбленной.

— Вас можно назвать одним из пионеров деколониальных мотивов (если вам понравится это определение), о которых нынче говорят со всех сторон самые разные люди, — что вы чувствуете по этому поводу? Вас это вдохновляет или, наоборот, вы ощущаете профанацию дискурса? Обратиться «к внутренней Мордовии» было для вас естественно или стало вызовом?

— Есть два понятия: «деколониальный» (по-старому «национально-освободительный») и «постколониальный». Для меня между ними огромная разница. Мордовская тематика была в моих стихах всегда, но развертывалась она с разных позиций.

Одно дело — романтические баллады о героях сопротивления и пейзажи мордовских деревень в стихах 1980-х годов, другое — постколониальный пейзаж затонувшего мира аборигенов Поволжья в стихах и поэмах, написанных в 1990-е и позднее.

Последние четверть века я стою на марксистских, реалистических позициях. Слова из возвышенных символов вернули для меня свои изначальные значения.

Что значит «народ», если абсолютное большинство людей сменило свою идентичность? Что значит «язык», если на нем говорят только в глухих деревнях? Что значит «независимость», если никаких последствий, кроме нищеты, она не сулит?

Но что делать с болезненным чувством, которым отзывается любое упоминание о родном крае? (Помню, как одна прекрасная поэтесса сказала мне, что ей близок номадизм, а мне стало больно.)

Что делать с переживанием ненормальности, изуродованности в странах (Ирландии или Бретани, например), где люди отказались от языка предков? И что так не манифестирует социальное неравенство, как безъязычие мигрантов (свой язык забыт, чужой не освоен), проявляющееся в отсутствии высокого регистра в их речи?

Мне кажется, что «самые разные люди» говорят на эти темы нечто конъюнктурное и опасливо обходят стороной главное: эксплуатацию, отчуждение, использование высоких чувств в низменных целях…

Ну и конечно, стоящие за ними империализм и неоколониализм.

— Красота, о которой вы говорите, — ее много в мире или мало сейчас? Есть ли у нее еще шанс отыграться у Уродства — или же, как вы сказали однажды, еще в 2008-м, «счет, между прочим, похоже, уже выписан»?

Как тогда нам, не обходя стороной главное, не скатиться в исключительно риторику и, быть может, пропаганду? Что нам делать с Настоящим в поэзии, когда оно меняется каждый месяц?

— Красота в мире, я думаю, неизменна. От нас она не зависит, а вот мы от чего-то такого зависим, что в разные эпохи или дает нам радость ее видеть, или скрывает всё вокруг в каком-то мутном мареве.

Это почти богословская проблема. А богословские проблемы всегда приводят к непостигаемому.

Но в мире (мгновенном мире) есть очень много также и постигаемого.

Так что же из него нам позволит поставить осмысленный вопрос (я не говорю: решить)?

Когда я 15 лет назад говорил про «выписанный счет», я пытался соединить религиозный и марксистский дискурсы, еще не будучи уверенным, что это удастся. Да и сейчас не уверен (кто я такой, чтобы быть в таких вопросах уверенным?!), что это получилось, но я стал их привычно соединять. На помощь пришли старость и болезни, чума и война, но главное — деградация социума.

Марксизм обычно понимали как историю прогресса (крепостничество «прогрессивнее» рабства, а капитализм «прогрессивнее» крепостничества), но у Маркса речь шла об особом роде прогресса: о прогрессе в деле отчуждения человека от самого себя и поистине превращении его в instrumentum vocale.

Очищенный от романтической веры в прогресс, исторический материализм подводит нас к совсем иным перспективам. И вот здесь-то и возникает вопрос о том парадоксе, который знаком каждому религиозному человеку: как не дать покаянию погрузить человека в уныние? В сущности, некоммерческая культура последней половины века — это и есть культура покаяния, погрузившая человека в уныние.

Так как же вернуть человеку проект будущего? Как вы говорите — не скатиться в повторение, может быть, когда-то верно сказанного, но в то самое повторение, которое раз за разом омертвляет это сказанное?

— Во-первых, о деградации социума — я молод, а потому он мне дан уже таковым. Вы поболее меня видите — о чем вы, конкретизируя?

Во-вторых: для проекта будущего нужны его создатели — герои и антигерои. О последних мы постоянно слышим в новостях, а о первых не говорит почти никто. Вы говорили: «Проблематика героического, на мой взгляд, одна из главных в человеческой истории», — вы нашли ее, вы нашли своих новых героев?

Люди ищут их нынче в забытых, стертых преданиях проклятьем заклейменных — а вы будто бы делали это еще 30 лет назад?

— Деградация социума — это, прежде всего, всеобщее деклассирование. И буржуазии, и мелкой буржуазии, и буржуазной интеллигенции, и пролетариата. Это было бы общим местом, не стоящим повторения, если можно было бы опереться на убедительную схему социальной трансформации на исходе Нового времени (то есть эпохи буржуазии и пролетариата). Например, работала бы схема Стэндинга (прекариат/салариат).

Но в том-то и дело, что она не работает. Здесь, в моей швейцарской жизни, я окружен салариатом, и я вижу, как земля уходит у него из-под ног. Он на глазах теряет все свои имущественные и символические привилегии, превращаясь во всего лишь один из сегментов сферы обслуживания. То есть он исчезает как класс, если считать его классом, но, на мой взгляд, таковым считать его не следует: он не удовлетворяет открытым Марксом принципам (речь идет лишь об одной из буржуазных фракций).

Действительно же как класс исчезают буржуазия в целом (капитализм без буржуазии) и пролетариат с главными ценностями их габитусов — инвестирования в культуру и солидарности трудящихся.

В ком же можно при такой социальной неразберихе увидеть героев и антигероев? Нам ничего не остается, как отказаться от критериев массовой культуры, где есть «хорошие» и «плохие».

Для меня герой одновременно — антигерой.

Жить с такой точкой зрения сегодня становится всё труднее: цензура (и это естественно и нормально для периодов войн) с обеих сторон становится всё жестче: от нас требуется не осознанный выбор, а подчинение приказам командиров (представьте себя таким командиром и поймите «правду», которая за этим стоит).

Я долгие годы пытался осмыслить сам феномен героического и на примере «победителей», персонажей античной классики, и на примере «побежденных» — мордовских (и в целом финно-угорских) аборигенов. Но логика мысли неизбежно подводила меня к картинам массовых катастроф, как ленинградская блокада, голодомор, еврейский геноцид, тотальная война.

Когда же я развернулся к современности, то увидел героев (и одновременно антигероев) в тех, кто радикально и бескомпромиссно вступил в борьбу с мировым гегемонизмом и разрушением человека (начиная с его святынь, неважно каких: христианских, исламских, коммунистических). Таковы мои г. Террео из «Окончательных суждений», Азор из «Четырех новостей», Старик-рабочий над гробом Ленина, персонажи последней поэмы «Я видел Иисуса» — узбек-дальнобойщик и тракторист из мордовского колхоза.

Но я не вижу за их спиной победных шествий, не вижу убедительной моральной победы. Это может быть торжество небесного над земным, однако мы наш разговор в эти сферы пока еще не завели.

— У вас есть удивительная способность «оживлять греческие статуи» — не в их смешном, то есть слишком человеческом изводе (с этим научились справляться мемы, хотя и это отдает сильной профанацией), но в том героическом и трагическом, что в них скрыто за толщей времен, языков и опошлений. Как у вас получается выдержать баланс между тем, что они — не мы, ведь мы — не герои, идущие на смерть из чистого волевого усилия, и не злодеи, устроившие бойню Первой Мировой, и что они — мы, ведь и нас сжирают Хронос и смерть?

— На вопрос о толще опошлений (мне очень понравился такой оборот) что ответить? Наверное, нужно всем сердцем испытывать чувство непереносимости профанации святого. Но ведь истинная непереносимость несовместима с земной жизнью. Как тут быть? И как быть с любовью к ближнему, которого именно эта профанация уберегает от социальных травм? Что делать с унижением сакральным…

— В предисловии к поэме «Я видел Иисуса: и Он был Христос» Игорь Вишневецкий пишет, с ваших же слов, что ваше сочетание марксизма и христианства — это «не модернистская католическая теология освобождения, но нечто фундаментальное, о чем говорили библейские пророки». Можете, пожалуйста, конкретнее очертить границу между теологией освобождения и тем, что вы называете «нечто фундаментальное».

— Могу сказать лишь то, что одно дело — моя горячая симпатия к католикам-коммунистам (приходилось встречать), мое преклонение перед героизмом священномученика архиепископа Сальвадора Оскара Ромеро, убитого сторонниками проамериканской хунты, а другое — моя неосведомленность в деталях латиноамериканской истории. Вишневецкий имел в виду куда большую связь между моей поэзией и ветхозаветными пророками, изобличавшими природу эксплуатации и пророчествовавшими о революции. Вот, например, из Псалтири: «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь» (12/11:6) или «Земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли» (76/75:10).

— Одной из отличительных черт вашей поэтики называют многоголосицу, в которой задействуются акторы, которые, кажется, в ином случае никогда бы не встретились, — как вы пришли к ней? Когда вы поняли, что говорение «от себя», от «лирического героя» уже не может исчерпать все возможности для поэтического?

— Действительно, я расстался с «лирическим героем» довольно рано, по большей части — в начале 1990-х, окончательно — в 2005 году. Что за этим стояло? Во-первых, моя любовь к древнегреческой поэзии, вершина которой — хоровые оды Пиндара и трагедии.

Во-вторых, отталкивание от романтизма: ведь в сознании большинства любителей русской классической поэзии романтизм — поэтическая норма, то есть романтический герой и лирический герой — синонимы. Но посмотрим назад и вокруг: до XVIII века поэзия была, за редким исключением (Катулл, Гораций, Проперций в древности, трубадуры в Средние века, Петрарка, Ронсар в эпоху Ренессанса, Донн в эпоху барокко), эпической или драматической. Это в Европе. То же мы видим и в исламском мире: великие классики были прежде всего авторами огромных поэм (не без исключений, конечно, как Омар Хайям или Хафиз).

Романтизм сосредоточился на «герое нашего времени», которым объявил себя поэт-лирик, но с наступлением модернизма «крупная форма» по всему миру (Элиот и Паунд, Сен-Жон Перс и Клодель, Пессоа и Неруда, Элитис и Рицос, Мартинсон и Хаавикко, Хикмет и Сенгор) снова заявила о себе. Примечательно, что, в отличие от буржуазного русского Серебряного века, наш социалистический реализм тоже принял участие в этом позитивном движении: «Соляной бунт» Васильева, «Василий Теркин» Твардовского, «Твой путь» Берггольц, «Середина века» Луговского видятся мне безусловными шедеврами.

Теперешний попятный ход к эгоцентрической исповедальности и к необязательности высказывания я расцениваю как симптом поэтического упадка (они периодически случаются и всегда бывают вызваны социальными причинами). Невысоко я ценю и авангардистскую игру. Опять-таки, от древних греков дошло немало произведений и еще больше свидетельств о произведениях с авангардистскими чертами. Все они характерны для кризисных периодов, всеобщей депрессии и в конечном итоге равнодушия к человеку.

— Самой важной фигурой в русскоязычной поэзии второй половины ХХ века вы называете Геннадия Айги — насколько его поэзия, по-вашему, прочитана? Кто из молодых поэтов и поэтесс вызывает у вас живой интерес?

— Айги был чистым лириком, но его лирика была напрочь лишена избитых и заезженных в 1960-е способов «найти дорогу к сердцу читателя». Адресатом поэта были какие-то совсем иные люди. Иногда даже спрашиваешь себя: а были ли они? На вопрос о том, почему он отказался от чувашского языка, Геннадий Николаевич отвечал: «По-чувашски у меня было не больше пяти читателей, а чувашская поэзия со своим читателем существовала, и мои стихи могли бы ей повредить». На склоне лет Айги в книге «Поклон пению» раскрыл нам красоту чувашской (и других народов Поволжья) поэзии, проакцентировав в рутинных песнях нетривиальные строки. Эти песни нужно было слышать на похоронах, на свадьбах, на девичьих посиделках (мне приходилось)!

Я знаю еще только одного поэта того же поколения, не задетого общими настроениями. Это недавно скончавшийся Михаил Еремин, ни разу не произнесший слово «я».

Для меня же Айги был еще и земляком: равнинные пейзажи Среднего Поволжья с их четким противопоставлением леса и поля повышали ценность моего, еще не осмысленного к тридцати годам, опыта малой родины. Прочитана ли его поэзия? Думаю, что нет: не вижу последователей.

Некоторое время назад я был членом жюри сперва премии Аркадия Драгомощенко, а затем премии Андрея Белого. Помню, что живо отзывался на стихи, написанные теми, кто годился мне в младшие дети и старшие внуки. Систематически следить за молодыми поэтами я перестал (а это нужно делать профессионально), но и сейчас бываю рад их дару и их порывам. К чьим-то книгам я писал предисловия, о ком-то произносил публичные речи. Имен сейчас называть не хочу: кто-то мог выпасть из поля моего зрения — молодых же, как и стариков, обижать нельзя.

— Вы говорили в интервью: «Поэзия — дело молодое. Есть авторы, которые сохраняют творческую энергию до глубокой старости, но это редкость». При моем интуитивном согласии, почему всё-таки поэты, как вы говорите, «стареют» раньше, чем остальной писательский цех? Неужели удержать «поэтическую энергию» в теле сложнее, чем прозаическую или драматургическую?

— Мне не раз приходилось говорить об особой хрупкости лирической поэзии. Это тесно связано с телесностью. Добавлю теперь, что для поэтического эпоса (соответствующего зрелому возрасту) нужна не хрупкость — нужен эмоциональный напор, имеющий ту же природу. Это — одна сторона вопроса.

Другая — расположенность стариков к графомании. Старики в быту склонны рассказывать одни и те же истории; когда же это переходит в творчество, они (истории, да часто и сами старики) становятся невыносимыми.

В итоге поэту на склоне лет приходится выбирать между опасным для жизни отказом от творчества и опасным для психики его продолжением. И это при буржуазном габитусе, то есть при вынесении за рамки нашего разговора вопроса материального поддержания жизни.

Попробуем вспомнить поэтические шедевры, созданные стариками за семьдесят.

Для начала отметим, что этот возрастной рубеж преодолели в XVIII веке лишь Херасков и Державин, а в XIX столетии Майков, Фет и Полонский. Только в ХХ веке с прогрессом в медицине число семидесятилетних поэтов прибавилось: Бунин, Ахматова, Пастернак, Тихонов, Сурков, Прокофьев, Тарковский, Сапгир. Так кто из них после семидесяти продолжал продуктивно писать? Что мы можем вспомнить из этих стихов? «Ледяная ночь, мистраль…» Бунина? «Мартовскую элегию» и стихи памяти Пастернака и Блока, да еще «Родную землю» Ахматовой? «Полудикую воду» Прокофьева? «Зимний день» Тарковского? «Тактильные инструменты» Сапгира? Что еще?

И наоборот: сколько интересных поэтов после пятидесяти превратились в графоманов или «сошли с дистанции» (Жуковский, Шевырев, Каролина Павлова, Фофанов, Сологуб, Бальмонт, Зинаида Гиппиус, Волошин, Белый, Городецкий, Каменский, о второй половине ХХ века говорить не хочу). Вообще, когда речь заходит об этом времени, обычно обвиняют советскую власть, но разве она поменяла человеческую физиологию? По-моему, дело тут в телесности, в, так сказать, «поэтическом климаксе».

— Вы участвовали в «Клубе-81», что называли чрезвычайно продуктивным решением, — можете рассказать об этом подробнее? Как вы там оказались и что по прошествии стольких лет вам кажется важнейшим? Может, не только для себя, но и для подобных форм объединений людей вообще?

— О «Клубе-81» тоже принято говорить как об оппозиционном и чуть ли не диссидентском явлении в предперестроечном Ленинграде. Сейчас, сорок лет спустя, я вижу, что это не так. Тридцать лет «свободной печати» показали, что литературная жизнь устроена иначе, что политическая составляющая в ней не играет столь уж важной роли.

Началось всё с резкого изменения вкусов и правил поведения и самопрезентации в 1970-е годы по сравнению с 1960-ми. Соснора, Еремин, Кушнер, Аронзон, Бродский при всей кричащей непохожести были людьми своего поколения.

Война и Блокада стали пропастью между этим и следующим поколением.

Восстание семидесятников (Кривулин, Стратановский, Шварц, Драгомощенко, Миронов) было обращено не столько против советской власти, сколько против предыдущего поколения, отказавшегося их замечать.

Те, кому КГБ предложил в 1981 году возможность легально собираться и читать стихи (с перспективой публикаций), не требуя в ответ особых компромиссов, сперва в музее Достоевского, а затем (после пьяного дебоша в музее) в подаренной квартире на ул. Петра Лаврова, были, за редчайшим исключением, что называется, «друзьями детства». Однако кураторы от КГБ, Союза писателей и обкома КПСС — с одной стороны, а с другой — председатель клуба, прозаик-реалист с опытом многолетней офицерской службы Борис Иванович Иванов сумели дисциплинировать (насколько это было возможно) богему и превратить пьяные посиделки в институцию (организация с уставом, правлением, помещением, с регулярной афишей и регулярно выходящими самиздатовскими журналами, на которые кураторы смотрели сквозь пальцы).

Яркие ленинградские поэты моего поколения, 1950-х годов рождения, вошедшие в литературу в 1980-е (Пурин, Кононов, Юрьев), повторили судьбу своих старших братьев — полностью дистанцировались от «Клуба-81» и стали формировать литературное окружение под себя. Но у меня было академическое «прошлое», и я любил дисциплину и традицию. Правда, эта дисциплина и традиция были необычными и экстравагантными: равно отталкиваясь от «ямбизма-хореизма» (по выражению Ивана Ахметьева) общепринятого стихотворства и американизированного верлибра авторов, всерьез принимавших Кастанеду за философию, а рок — за современную музыку, я следовал традициям Античности и европейского Высокого модерна середины ХХ века. Кроме прочего, я писал и публиковал (в самиздате) тексты только в дореформенной орфографии (помнить, где нужно ставить Ѣ, — верх дисциплинированности).

Участие в работе клуба (я был некоторое время членом его правления и общался с кураторами) давало мне обманное чувство социализации и подогревало мои позитивистские иллюзии, которые сегодня полностью утрачены. Но я благодарен обстоятельствам, позволившим мне, несмотря на возрастную разницу, войти в дружеское общение со зрелыми поэтами. Не только ленинградскими: тогда же я познакомился с Геннадием Айги, о котором уже говорил.

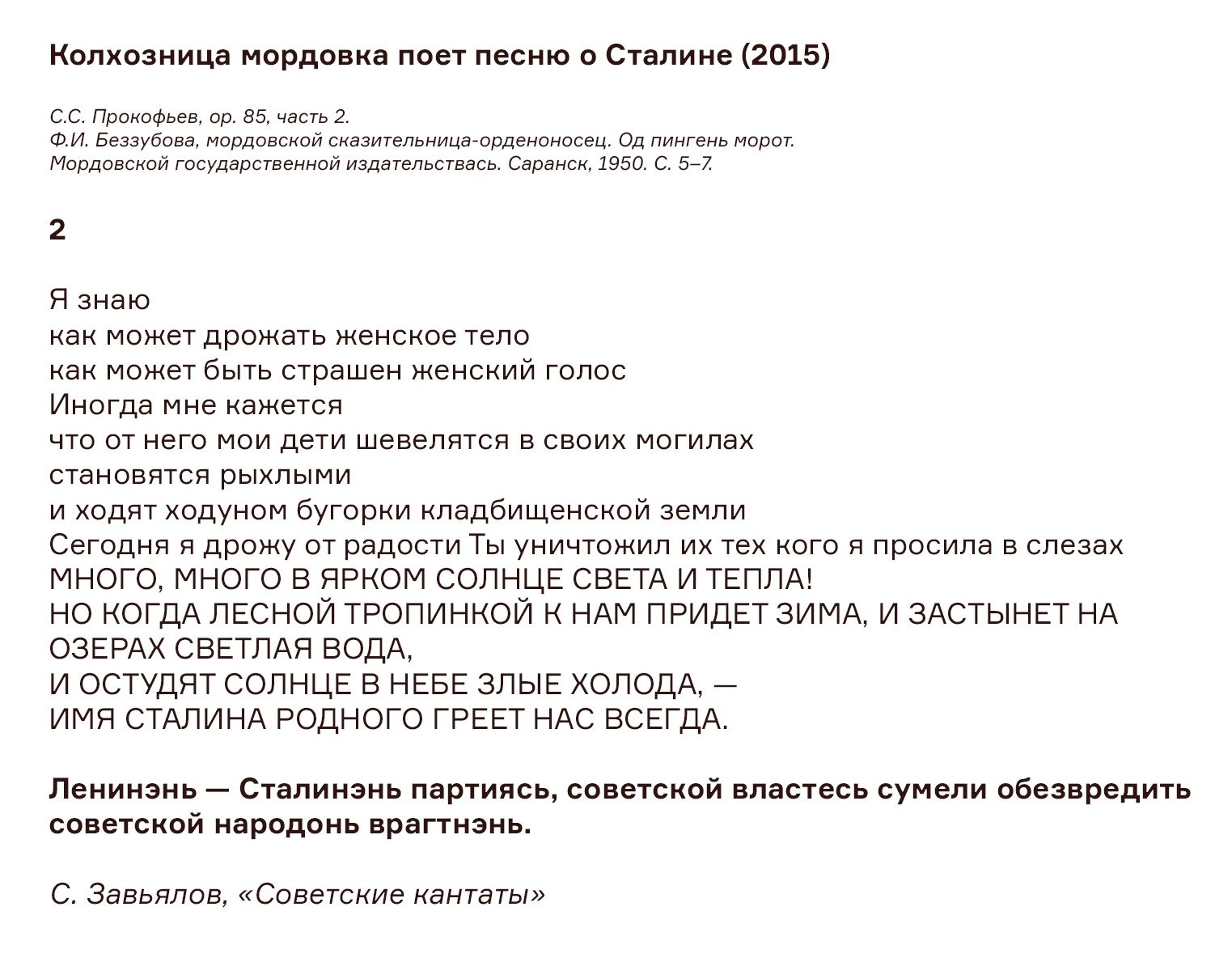

— Вы как-то сказали, что советская литература превратилась в мусорную свалку, на которой однажды будет «найдено» что-то грандиозное, — можете рассказать подробнее о том, почему, с вашей точки зрения, советскую литературу изучают неправильно? Какие находки уже есть у вас?

— Я думаю, что разговор о советской литературе невозможен без разговора о советском обществе: только-только это общество стало восстанавливаться после двух гражданских войн (вторая — Большой террор), только-только стали складываться не провозглашенные политическими активистами, а естественные, адаптированные к реальным обстоятельствам новые правила обыденной жизни, как образовавшаяся новая интеллигенция тут же отреклась от своих породителей: рабочих, крестьян, инородцев и иноверцев — и самоназначила себя в новые дворяне. Идея равенства (возможно, это фундаментальный закон бытия) вступила в неразрешимый конфликт с культурой.

А советская литература — прежде всего воплощенный опыт непривилегированных сословий и тех, в ком легко увидеть аналогию неприкасаемым. Это рассказ о мире тех людей, которым до революции никто не давал слова. Собственно и после революции классовый конфликт оказался неисчерпанным: Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Чехов, Блок, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков были монументами русской культуры, культуры дворянской, имперской и одновременно частью великой мировой культуры. Именно в этом качестве (великой мировой) она и стала фундаментом советского культурного канона.

Что-то новое, принципиально не противоречащее ей (Горький, Платонов, Шолохов, Федин, Тихонов, Берггольц, Прокофьев, Шостакович), оказалось возможным к ней подверстать, но что-то было пронизано изначальным протестом против нее (и это ни в коем случае не мелкобуржуазный бунт вроде Маяковского, Сельвинского, Пильняка, Мосолова или Арсения Авраамова).

Гладков, Фадеев, Николай Островский, Артем Веселый, Сурков, Прокофьев, Твардовский, Хренников и Свиридов, сколько их ни старались инкорпорировать в этот канон, в него не укладывались. У них была другая классовая оптика.

Теперешнее же состояние русского общества, традиционно воспроизводящее двухсотлетнюю поляризацию между прогрессистами и консерваторами внутри привилегированных слоев при игнорировании интересов слоев непривилегированных, лишь резко усугубило культурный кризис, который в общемировом контексте победы капитализма ценой отказа от буржуазного образа жизни (прежде всего от буржуазной культуры) уже является не кризисом, а цивилизационным крахом.

Не мне говорить о перспективах: моя тема — исторический опыт, воплотившийся в литературе, и прежде всего — в поэзии. И тут я вижу, как новые русские левые, появлению которых я так обрадовался десять лет назад, оказываются равнодушны к главному в левой повестке: раскрытию механизмов эксплуатации и культурной репрессии. А еще они ошеломительно безоружны перед пропагандой. В советской литературе если их что-то и интересует, то это — мелкобуржуазный формализм.

— Если бы к вам пришел человек с просьбой дать совет «начинающему стихотворцу», вы бы ответили ему? Почему? Почему это, кажется, важно — писать стихи в 2023 году?

— Ответ на последний (и, в сущности, главный) вопрос заключается в том, что от Рождества Христова прошло 2022 года, но сохранившаяся в записи поэзия Европы на тысячу лет древнее.

От Хиджры прошло 1444 года, но сохранившаяся в записи поэзия Ближнего и Среднего Востока на две с половиной тысячи лет древнее.

А еще есть индийская поэзия, которой три с половиной тысячи лет, и китайская поэзия, которой три тысячи лет.

Я бы прежде всего посоветовал молодому поэту проникнуться чувством величия Времени. Много ли значит та точка, в которой мы находимся? А поэзия — она как время: в сущности, ее начало — это начало Всего; и ее концом станет конец Всего. В разные времена она разная, но суть ее неизменна: она — порождение некоего фундаментального свойства человеческой природы. Ей нужно полностью отдаться. Она мало совместима с нормальной социальной жизнью. Она ставит поэта перед выбором: или — или.