«Простая человеческая встреча — это невероятное космическое событие». Интервью с поэтом и физиком Владимиром Аристовым

Владимир Аристов — один из наиболее значимых поэтов-метареалистов, пытающихся в своем творчестве прорваться к невыразимому, вычленить нечто новое из «первичного хаоса», и в то же время он — математический физик и главный научный сотрудник Вычислительного центра РАН. Корреспондентка «Ножа» обсудила с ним, каково соотношение метафор с физическими уравнениями, как статистические определения пространства-времени позволяют понять отличия слона от землеройки и почему снежинки — это иероглифы Бога.

Оглавление:

Физическое и поэтическое

— В течение многих лет вы занимаетесь и поэзией, и физикой, в том числе кинетическим, статистическим подходом к проблеме времени. Существует ли для вас связь между литературой и физикой? На мой взгляд, ваши поэтические тексты работают в том числе и с теми темпоральностями, которые интересуют вас как физика.

— Связь есть, и она меня всегда интересовала. Некоторые авторы разделяют свои литературные занятия и занятия точными науками — например, известный физик Владимир Захаров. Мне всегда казалось, что здесь существует пересечение, и более того, одна область может далеко заходить в другую и располагаться там настолько по-своему, что ее присутствие даже не всегда отчетливо обнаруживается. Так что тут есть проблема: как, на каком языке обнаруживать присутствие другого в этой иной области, в частности, физики в поэтических вещах, и наоборот — поэтического в физическом.

Традиционный взгляд заключается в том, что физика — тоже работа с образами, но физики часто стараются образность ограничивать, задавать ей рамки, а выход за их пределы всегда должен оговариваться. Поэзия более стихийна, хотя она тоже работает с явными или неявными изначальными установками, поэтому для многих — и для меня, наверное, тоже — выход за их пределы тоже должен быть объяснен.

Например, я считаю, что слишком абстрактные понятия вроде времени и пространства нужно раскрывать через что-то конкретное.

Люди легко работают с такими понятиями, как пустое пространство или абсолютное время Ньютона. Казалось бы, это выходит за пределы опыта, но оказывается, что так сказать «абстрактный» опыт знаком очень многим людям, даже не очень образованным. Они понимают, что такое время: у них есть опыт общения с часами, наблюдения за явлениями природы. Точно так же и пространство люди, отвлекаясь от конкретных протяженностей, от расположения вещей, представляют себе как пустую комнату.

Читайте также о метареализме

Сверхметафоры, инженерное зрение и первобытный хаос: краткое введение в литературу метареализма

Гальванопластика лесов, цветочная грудь и нудные раки: как читать произведения метареалистов

А хотелось бы при осознании тотальности этих понятий разглядеть и увидеть мерцающее единичное. Из этого следует, что можно вводить разные времена для разных систем: каждый элемент системы — носитель своего времени. И только соединяясь в суммирующемся, интегральном взаимодействии, они образуют наши представления. Я ввожу обобщенные инструменты, частным случаем которых являются наши часы и линейки. Это позволяет конкретизировать эти абстрактные понятия. Мы ощупываем их через наши инструменты и математические формулы, у нас нет другого способа предъявить время и пространство.

То же присутствует и в поэзии: попытка описать что-то через множественность, а не через набор известных категорий, продвинуться в сторону взгляда к тому, что каждый из этих элементов что-то значит, найти глубинную связь между ними. Я стал разрабатывать понятие idem-forma отождествления элементов через системы совпадений. Но важно то, что мы видим единичные явления или одного человека во взаимодействии с другим, а не только систему затверженных, абстрактных сущностей.

Каждодневное наблюдение и обнаруженные сопоставления фактов оказываются сильнее, чем культурно-мифологические образы (хотя и соотносимы с ними).

— Если мы говорим об определении времени при помощи измерительных приборов, то речь сразу идет о наблюдателях, ведь в конечном счете именно они пользуются измерительными приборами. Соответственно, здесь есть прямая отсылка к квантовой теории, и можно вспомнить о том, как наблюдение конструирует мир (через коллапс волновой функции). В ваших моделях часы, линейки и наблюдатели рассматриваются как активный элемент?

— Наблюдение, формализованное определением обобщенных часов и линеек, само и формирует время и пространство. Лишь потом мы смотрим, как они соотносятся с известными временами — и философскими, и физическими, пытаясь реализовать принцип соответствия, увязывая это с известными уравнениями и соотношениями.

Роль наблюдателя здесь решающая. Это относится и к поэтическим установкам. Важно то, как мы определяем изначальные соотношения и как декларируются представления об изначальных приборах. В моих конструкциях время выражается через пространство, поскольку все наблюдения, которые производятся над изменениями времени, апеллируют к пространственным соотношениям.

Мы всегда наблюдаем какую-то «стрелку часов», и если мы договариваемся о времени, то договариваемся и о пространстве: допустим, к шести часам мы окажемся под какими-то часами в каком-то месте — это соотнесение пространственных элементов.

В свое время Валерий Подорога позвал меня поучаствовать в конференции о времени в РГГУ, и там выступал феноменолог Виктор Молчанов. Он излагал свою точку зрения, которая оказалась мне очень близка. Он не оперировал никакими математическими формулами, он философ, но его положение о том, что время — это тень пространства, мне чрезвычайно близко с операциональной точки зрения.

С помощью наших представлений об измерении, оформленных во вполне конкретные образы, мы формируем через пространство образ времени. А пространство в свою очередь определяется через конфигурацию частиц, на физическом языке. То есть по сути пространство может быть определено именно как соотношение неких элементов, а «линейка» есть некоторое предельно осредненное соотношение.

Метр, который хранится в парижской палате мер и весов, — это предельно однородное образование: лучи света — тоже соответствуют предельной однородности и осредненности по взаимодействиям всех элементов мира.

Время можно понимать в двух важнейших смыслах: время как мгновение и время как некоторый сдвиг, смещение — разность между двумя мгновениями, то есть длительность — бергсоновское время. Те, кто оперирует понятием длительности, как Вернадский, говорят, что именно живое лучше всего наделено временем. И это время нельзя представлять как ряд мгновений. Я пытаюсь реконструировать концепт времени так, чтобы выделить и то, и другое, потому что для человека мгновение и его неповторимость не менее важны, чем длительность.

— Если мы говорим о поэзии или литературе, сразу приходит в голову сцена из вашего романа Mater Studiorum, в которой главного героя инструктируют на предмет того, что он должен непрерывно наблюдать, но наблюдать при этом у него не получается, поскольку он захвачен собственным бесконечным движением в пространстве в качестве частицы. Думали ли вы о своих физических концепциях, когда выстраивали эту двойственность? Тот же вопрос — о «квантовой запутанности» состояний преподавателя и студента — также важный элемент романа.

— Роман писался довольно долго, и хотя там нужно оперировать с живыми образами, но философемы тоже проскальзывают. Тем более что главный герой вроде бы философ и доктор наук: я в его диплом не заглядывал, автор не обязан знать все о своем главном герое (его могут и не допускать до того, чтобы он все знал). Однако многое мне известно, и главный герой захвачен представлением о том, что мгновения его жизни исчезают безвозвратно, это невероятная ностальгия по юности и по тому, чтобы все это вернуть, не потеряв то, в чем он присутствует сейчас.

По сути дела это представление о картинках, о временных срезах, которые каждый представляет, но мы полагаем, что время невозвратимо, а он решил все-таки в этом гераклитовском потоке пойти навстречу движению и очутиться в каком-то смысле опять в том же моменте. При этом он прекрасно понимает, что невозможно вернуться, не пересоздавая себя непрерывно.

Радость всё нового переоформления, пересоздания, как он полагает, и позволит ему удержаться в том состоянии, что он вот и здесь, и в юности, и, может быть, в будущем.

Это попытка каким-то образом удержать в потоке человеческой жизни различные состояния. Идея, конечно, утопическая, но и роман слегка фантастичен. Герой пускается в путешествие во времени, но оно по необходимости сопряжено и с путешествием в пространстве.

— Насколько для вас важен мотив путешествия, например в поэтических ваших текстах, в рамках процесса письма как такового? История ваших текстов — это «единый текст» или много различных текстов? Создание поэтического текста для вас — это вопрос конструирования или же путешествие по волнам языка?

— Мотив путешествия для меня чрезвычайно важен, долгие десятилетия у нас было внутреннее путешествие. Потом оказалось, что возможны и внешние, даже чисто географические путешествия, которые для меня всегда были значимы. В романе Mater studiorum это следы реальных путешествий. Ольга Вайнштейн в рецензии на мой роман упоминает об ассоциациях с «Годами странствий Вильгельма Мейстера» Гете. Это верно, тут есть стремление к какому-то пути и стремление его не заканчивать, хотя он клонится к финальности. Однако есть попытка преодолеть такой финализм, чтобы при этом не делать странствие дурной бесконечностью.

Тем не менее само путешествие как обнаружение нового места чрезвычайно важно.

Другой человек, вещь и место, в котором оказываешься, было для меня всегда завораживающе важным, я даже ранний сборник стихов так назвал: «Путешествие в любимом пространстве». Осознание себя в новом месте, его уникальность, передаваемая только через поэтический опыт, меня завораживали.

— Когда вы говорите о Другом и об уникальности, сразу возникает вопрос о дискретном восприятии мира, о наличии четких границ, отделяющих «одно» от «другого». Насколько эта дискретность восприятия кажется вам важной? Возможно ли для вас восприятие мира как сотканного из непрерывных сущностей?

— Это для меня всегда было чрезвычайно важно, и я это сформулировал довольно давно. Более того, некоторые критики комментируя мои тексты, обнаруживали, что я пытаюсь изображать даже не сами вещи, а промежутки между вещами.

Важна изначальная континуальность, неразрывность, через которую постепенно проступает отдельность, но не отделенность вещей. Размытость, трудно опознаваемая среда — это начальный поэтический импульс (не случайно к моим и Аркадия Драгомощенко текстам применяли термин «континуализм»).

Дискретное восприятие относится к анализу, к физическому восприятию; а такие синтетические вещи, как поэзия, непрерывны.

Взаимодействие между дискретным и непрерывным я, возможно, не могу полностью осознать, и поэтому я не способен проанализировать собственные тексты (во всяком случае, поэтические).

Я делаю попытки проанализировать тексты других авторов, в том числе и классические, но по отношению к самому себе я стараюсь сохранять позицию отдаленного наблюдателя, и не уверен, что мне удается все осознать достаточно определенно.

— То есть для вас процесс поэтического письма — не конструирующий, а интуитивный?

— Интуиция состоит в том, что я выбираю один из методов для какой-то конкретной вещи. Здесь может иметь место вполне рациональная конструкция, которую иногда приходится выстраивать долгие годы. Скажем, стихотворение «Предметная музыка» я писал около шести лет. Оно было в каком-то смысле сконструировано, но я осознавал, что пока не появится каких-то живых связей, это ничего не будет значить.

А есть вещи, которые пишутся буквально за несколько минут, и одно другому, как мне кажется, не противоречит, это разные методы, и каждый включается когда ты чувствуешь, что этот предмет требует такого.

Какие-то достаточно большие поэмы я мог писать непрерывно, опираясь на некоторую обобщенную «поэтическую идею», которая достаточно просто конкретизировалась и разделялась на отдельные фрагменты. Это и не совсем рациональное, поскольку в каждой из таких частей присутствует спонтанность, но и не совсем интуитивное, потому что есть генеральная, обозревающая все идея.

— А сам метод, который вы выбираете, он для вас осознанный?

— Например, у меня вышла поэма «Ночная июльская даль»: она была записана на прозрачных страницах (в изданной книге по полиграфическим причинам — на полупрозрачных). Это пример конструируемой интуитивной работы в каждом фрагменте. Я добивался спонтанности в каждой части, но она писалась невероятно долго и осозналась как законченная только когда я понял, что текст более-менее готов, и тогда я ее решил записать на прозрачных листках.

Это было формальное завершение. Она как кинематограф. У меня была поэма «Кинорежиссер», которую я строил, монтируя куски. А «Ночная июльская даль» — это континуальный кинематограф: там все спонтанно и размыто в каждой части, а в целом она смонтирована и сконструирована достаточно жестко и доведена до формального обозначения в виде этих прозрачных страниц.

— В этой книге видно, что листки не полностью прозрачные и буквы из дальних слоев расплываются: каждый из следующих слоев не только более отдален, но и более размыт.

— Это эффект, который я не планировал, и я еще не вполне осознал, насколько он здесь работает, играет или наоборот что-то скрадывает. Его надо еще понять. Но так получилось.То есть здесь тоже некоторый формальный итог в другом смысле, здесь ограничения, которые накладывает определенный материал на эти вещи.

— Насколько для вас важно столкновение с материалом? Понятно, что не только материал языка, но и материал листа, потому что вы пишете вещи для плоского белого двумерного листа. Насколько вещественность ограничений материала значима для вас?

— Временами она оказывается очень значимой. В свое время у меня было стихотворение, при написании которого я осознал и мне хотелось это показать, что материальность листа выражается в двух его сторонах Мы равнодушно пишем на одной стороне, о второй как бы забываем, а на самом деле и на другой стороне можно писать. Я стихотворение начал писать на одной, потом переворачивал на другую, потом возвращался обратно, и если его на свет выставлять, то видно, как одно просвечивает сквозь другое. Это обращение к листу не как к служебному предмету, а видение его как такового. В результате мы не просто помещаем на него некоторую абстракцию письма, но еще больше его материализуем.

— Вы говорите о промежутках и неразделенности, о наблюдении, и это очень близко к вопросу о внимании. Как для вас структурировано внимание в поэтических текстах? Насколько для вас важна категория внимания в физике? Оно может проявляться через дизайн эксперимента, например, и тем самым вся экспериментальная физика окажется связанной с вопросом о том, что следует замечать.

— В вашем вопросе скрыто, по сути, несколько проблем. Можно сказать, что наблюдение — это сосредоточенное внимание, но внимание бывает и рассеянное.

В поэзии важно именно рассеянное внимание. Мы не разделяем и не расчленяем то, что мы видим, мы воспринимаем это как таковое, и в какой-то момент в нас может сработать ощущение уникальности и в то же время связи вещей, или каких-то слов, или событий. Это может происходить в рассеянном состоянии. А когда у нас внимание наоборот очень сосредоточенное, такое точное, игольчатое, то оно, конечно способно глубже прокалывать сущности: оно необходимо в точных науках и в экспериментальных, когда нужно довести ситуацию до какой-то, если угодно, микроскопической сосредоточенности. Но я не экспериментатор, я могу об этом только догадываться!

В теоретической физике тоже есть набор приемов, когда надо сосредоточиться до предела, переключив все внимание на именно этот предмет. Но нередко надо рассредоточиться, и тогда могут появиться какие-то неожиданные связи, метафорические соответствия. В науке такие соответствия важны.

В свое время у меня была работа, она опубликована в сборнике «Языки науки и искусства», о соответствии между метафорой и физическим уравнением. Физическое уравнение связывает через знак равенства в общем различные чувственные сущности. В этом его смысл и состоит — связать разные явления природы. Самый простой пример — второй закон Ньютона: в одной стороне стоит сила, а в другой масса, умноженная на ускорение. Силу мы чувственно понимаем как усилие, а ускорение — это вот нечто такое движущееся, какое-то движение, ну там с какой-то массой, массивностью. То есть на самом деле это метафора. Как метафора соотносит разные сущности в едином образе, также и физическое уравнение. Есть уравнения менее фундаментальные, более фундаментальные, конечно, но все они несут на себе такой же отпечаток метафорической работы, как и поэзия.

— Что для вас значит метафора в поэзии и насколько для вас в принципе важна метафорическая работа?

— Метафора в широком смысле — это перенос значения, он соотносится и с физическими представлениями. Это некоторые начальные представления об именующей сущности метафоры, потому что каждая метафора — новое слово. У нее есть означаемое и означающее. Может быть, они даже обратимы, можно представить другую, обратную, метафору. Создание метафор — это создание новых чувственных слов, по сути дела оно открывает нечто новое в мире, то, что в нем присутствует, но еще не уловлено.

Часто задают вопрос: а зачем это нужно, мир и так слишком перегружен всякими понятиями, образами. Надо просто его описывать и документировать, может быть, классифицировать, управлять им.

Но метафора — это некий микропрорыв к новому, что меня, собственно, и связывало с поэтами, которых называли метареалистами.

Это особая метафора, метафизическая, которая пытается от элемента узкого описания перейти к описанию более широкому, придать ему некоторую метафизическую свободу.

Здесь возникает вопрос о соотношении с концептуализмом. Метареализм и концептуализм как полюса — это сравнение, может быть, не очень точное, оно проскакивает мимо чего-то важного, но тем не менее: концептуализм символы превращает в знаки. Работа со знаками — обозримая работа, управленческая. А метареализм от знака стремится перейти к символу, в каждом затверженном образе или названии пытается его увидеть и выразить через нечто более широкое. Это придание свободы вплоть до предельных метафизических выходов.

Метафора отнюдь не во всех стихах может быть отчетливо видна, может иметь место документальность изображений чувств, или там биографические вещи, не только автора, но и других людей, персонажей. Но, тем не менее, она мне кажется чрезвычайно важной. В 1980-е, да и позже, было много разговоров о том, что метафора — это нечто устаревшее, хотя в то же время издавались труды по теории метафоры, невероятное количество книг и статей. Теоретизирование этого предмета было и остается очень актуальным.

— Поэзия в XX веке, как и прочие виды искусства, очень расширилась. Здесь и объектные работы Монастырского, который вообще все свои акции называл поэтическими практиками, и идеи трансфуристов, у которых поэтическим становился пустой лист с вырезанным фрагментом, через который можно посмотреть на облака. А что такое для вас поэзия и поэтическое?

— Я не являюсь противником расширения взглядов на поэтическое. Можно задаться вопросом, а что мы подразумеваем, когда говорим о таком поэтическом переживании? Для меня это вопрос открытый, я его не разрабатывал, поэтому он мне представляется загадочным. Возможно, у меня поэтическое понимается традиционно,но поэтическое может быть отнесено и к совершенно нетрадиционным текстам.

Я ранние стихи Монастырского услышал не так давно: был вечер на биеннале с китайскими поэтами, и он читал ранние вещи — я поразился, насколько это совпадает с теми опытами, которые тогда делала, а потом развила Елизавета Мнацаканова. Они были знакомы и в начале 1970-х явно или неявно следовали путем расширения поэтического, но их дороги разошлись, и он пошел в сторону концептуализма, а она — в сторону музыкально-симфонических вещей, на грани какого-то за́говора, загово́ра. Мне это увеличение, приращение, а не сужение смыслов гораздо ближе. Хотя я понимаю, что и в этом сужении можно найти какие-то поэтические ощущения.

Мнацаканова для меня определяет один из возможных горизонтов поэтического, и хотя они с Монастырским выросли из близких ростков, но стали совершенно разными авторами. Я понимаю поэтическое в сторону спонтанного выражения, которое есть у Мнацакановой, и в сторону отвлеченного метафорического иероглифического жеста, который есть у Айги. Для меня это границы, я чувствую их и может быть в чем-то захожу даже дальше, но в другой плоскости, поэтому для меня поэтическое тоже широкое понятие.

С практической точки зрения это расширение возможности переживания в разных областях, в том числе и суггестия образов, которые вряд ли сто лет назад были как-то известны.

Конечно, была Эмили Дикинсон, но то, что предложил, например, Сен-Жон Перс в середине века, было ранее неизвестно. Хотя, конечно, можно возводить ассоциации и к каким-то древним образцам. В этом смысле нет противоречия с физическим опытом, потому что хотя в физике и есть система строгих понятий, которую все время надо снова формализовывать и доводить до все большей определенности, но в основе это живой хаос, который мы космическим усилием пытаемся не столько подчинить, сколько обозреть.

— Действительно, для Мнацакановой и Айги важна неопределенность, а с другой стороны — у них достаточно разреженные тексты, особенно у Айги. Насколько для вас важна разреженность, промежутки?

— Слово «космическое» не случайно, потому что наше представление о разреженности космоса, и в то же время собирательности каких-то элементов звезд, играет большую роль. Эти промежутки наполнены чем-то изначально живым — здесь можно вспомнить образ «разреженного газа», который в физике понимается в строгом смысле. Это не есть вакуум в дурном смысле, это некая изначально живая сущность, и из нее можно черпать. Это продолжение разговора о континуальных изначальных представлениях, из которых способна рождаться последующая дискретность.

У Айги это по-другому работает, но, тем не менее, мне его опыт очень интересен. Мнацаканова, у которой изначальная континуальность — это музыкальность, мне ближе, музыка там — некоторая космическая изначальная среда, сущность, которая и способна определять космические гармонии, если выражаться высоким слогом.

Способ же письма Айги можно описать цитатой из его стихотворения:

А снежинки

все несут и несут на землю

иероглифы бога…

Его знаки — как некоторые иероглифы с промежутками между лучами узорных снежинок. Они у него определяют важные структуры, внятные ему, а через усилия, поэтические выбросы — и другим.

Для меня нет изначальной высокой иероглифичности. Для меня есть нечто размытое, горячий хаос, который постепенно структурируется. В каком-то смысле это музыкальный хаос. Так бы я обозначил различие между Айги и Мнацакановой.

— Когда мы говорим о музыкальности, сразу вспоминаем о звуке, при этом ваши тексты, как и тексты Мнацакановой, в существенной степени двумерны — они существуют в пространстве плоского листа, а не линейности времени чтения. Как чтение поэтического текста для вас соотносится с поэтическим текстом как таковым? Ведь это, с одной стороны, разная размерность пространства, а с другой — некая музыкальная возможность.

— Это выход в еще одно, или в несколько, или в целый набор дополнительных измерений, который в определенном смысле ортогонален к этому двумерному листку бумаги, это что-то иное. Но для меня идея исполнения чрезвычайно важна.

Не для всех это так: многие считают, что стихи достаточно читать глазами. Я же все-таки полагаю, что полноценность — она есть и для глаз, и в звуковом смысле. Недаром Мнацаканова совершенно по-особому читала стихи. Если считать, что есть две крайности: чтение поэтическое и чтение актерское, то поэтическое активизирует стихийность, музыкальность, поток и в сознании, и в подсознании, а актерское акцентируется на каких-то драматических элементах, расставляет риторические знаки препинания. Мнацаканова подходила к исполнению как музыкант, который на инструменте исполняет произведение. В этом смысле для меня исполнение и исполнительское мастерство, искусство интерпретации, важно. По-английски interpreter — это и переводчик, и исполнитель.

У произведения появляется своя трактовка, может быть, даже мгновенная. Хотя когда люди читают одно и то же не один раз, они идут по своим следам. Благодаря этому текст активизируется, это реализация поэтического чувства, когда стихи сами себя произносят, глубинно-музыкальная поэзия вопрошает об исполнении, сама себя заучивает, сама себя воспроизводит наизусть. Для меня поэзия требует исполнения, причем наизусть — так она является во всем своем множестве деталей связанном воедино.

Метареализм

— Мы уже говорили о связи с Айги, Мнацакановой и Драгомощенко. А как вы в целом взаимодействовали с тогдашней средой «второй культуры»: как вы в ней оказались и как искали себя? Существовали ли, на ваш взгляд, метареалисты как группа, или же это поздний конструкт, искусственно склеенный из разных ситуаций, людей, историй?

— Я говорил Парщикову в свое время, и он соглашался, что метареализм можно понимать как школу. А школа — это свободное пространство, где учатся в большей степени, чем учат, оно открытое. Там не было жестких правил, не писалось манифестов, или они писались постфактум.

Не было узкого кружка, но была сила, образование со свободно дышащими границами. Было определенное ядро, но все время подключались новые люди, кто-то чувствовал, что удаляется, кто-то приближался. Я не был профессионально, как некоторые другие, связан с какими-то группами или более-менее замкнутыми кружками вроде СМОГа или «Московского времени», хотя с их участниками я пересекался. Многие из представителей этих сред учились на журфаке: Иван Жданов, Алексей Цветков-старший, многие — на филфаке, многие — в Литинституте: Алексей Парщиков, Александр Еременко, Илья Кутик, Игорь Винов, Александр Чернов, Рафаэль Левчин. Этот круг не выдвигал жестких партийных установок. Неявные установки, конечно, были. Всегда чувствовалось, если человек занимается несколько другим.

Это было многолетнее и меняющееся движение. Сейчас готовится сборник, посвященный студии Кирилла Ковальджи — я написал текст о том, как там все происходило. Это было на грани неофициального и официального. Ковальджи — представитель официального органа, он заведовал отделом критики в «Юности», и в то же время все было открыто новым веяниям, было непрерывное течение, и в этом смысле была свобода, хотя, конечно, были и сковывающие советские границы.

Были и кухонные разговоры — я их не чуждался. Но так как я занимался во многом научными делами, то я совершал, если угодно, прогулки, вылазки. И для меня это полуоткрытое пространство было наиболее благоприятным, мне казалось, что оно отвечает и тому, как надо описывать время, и тому, как надо описывать будущее и его призывать. Ключевыми людьми метареализма в Москве для меня были Парщиков и Жданов, а также ленинградцы Аркадий Драгомощенко и Николай Кононов, который кажется иным, но в то же время он пересекался с многими веяниями. Не было какого-то повторения течений, которые существовали в начале XX века и благодаря замкнутости отражали и повторяли западные течения.

Ведь каждое движение Серебряного века имеет западный аналог: символизм, футуризм, акмеизм — это несколько преобразованная школа Парнаса, аналогом имажинизма был имажизм, и так далее. Здесь же было нечто новое, но всякое новое формулируется и выращивается медленно. Оно воспринимает и другие идеи, но чтобы вырастить свое, требуется какое-то время и осознание. Оно выращивалось в течение многих лет, и меня привлекало то, что из этого способно вырасти нечто новое.

— Был ли связан метареализм и ваши тогдашние идеи с международным контекстом?

— Был спектр поэтических имен, на которые ориентировались, но течение и идея выявились как нечто самостоятельное. Для Драгомощенко было прежде всего важно взаимодействие с Лин Хеджинян. Оно было совершенно органичным. Для нашего же основного ядра это были важные и интересные явления, но иные.

Парщиков сформулировал это отличие: он сказал, что для Language School в начале было слово, а для метареализма в начале был контекст, до слова был контекст.

Это не противоречит и евангельской формуле, согласно которой «в начале было слово» — логос. Но, тем не менее, мы понимали логос гораздо более широко, чем Language School, как нечто гораздо менее лингвистическое.

У нас была школа контекстов, и этим метареализм сложен для понимания. Наша доморощенность была, как мне кажется, позитивной — это не закрытость по отношению к иным веяниям, но попытка выработать свои методы, причем вырабатывались они спонтанно, полуинтуитивно. Формулировали их не столько участники, сколько люди с более теоретическим складом мышления.

Гораздо позже, в 1990-е, я опубликовал работу «Заметки о мета» — это была промежуточная попытка нечто сформулировать. Идеи метареализма — для меня это, в частности, понятия idem-forma, метареализма, метаболы и других.

— Можете немного рассказать про idem-forma?

— Мы ходили по парку в Атланте с Михаилом Эпштейном (он меня пригласил выступить там в университете), и он меня расспрашивал, что такое idem-forma. Но, получилось, наверное не очень убедительно. Ему самому также задавали вопрос, что такое метареализм. Он пытался объяснить, но мало кого удовлетворяло его объяснение.

Это растущее понятие, в которое постепенно вкладываются новые смыслы. Оно имеет и метафизический смысл, и поэтический. Это образ некоторого особого соединения сущностей, когда одно предполагает другое не просто как некоторое соположение, но оно заинтересовано в другом, без иной уникальности не может существовать, оно заинтересовано в ней. При этом их взаимодействие не приводит к некоему слиянию и уменьшению каждой уникальности сущности, а скорее к некоему сиянию: это вспышка, она освещает каждую сущность и прибавляет нечто. Взаимодействие приводит к тому, что каждая отдельность, каждая уникальность возрастает. У меня много работ-примеров, демонстрирующих, что такое idem-forma, они опубликованы в разных журналах, с сопоставлением различных литературных произведений. Разные авторы способны входить в резонанс, при котором произведение каждого из них не уменьшается, а наоборот возрастает. Более того, появляются новые образы, где эти сущности взаимодействуют. Произведения или отдельные строки могут выглядеть как совершенно разные, не связанные между собой, но потом оказывается, что они не просто сопоставимы, но множественными связями пронизывают друг друга.

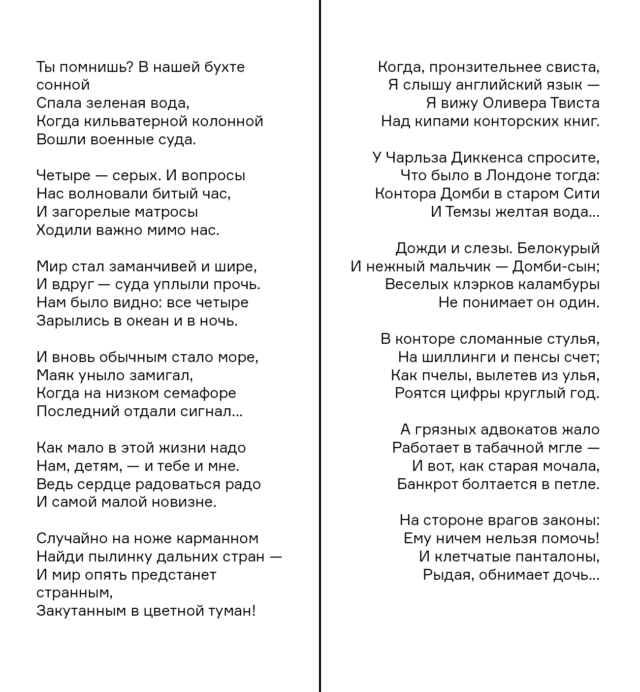

У меня была большая статья в «Вопросах литературы», где сопоставляется стихотворение Блока «Ты помнишь в нашей бухте сонной» и стихотворение Мандельштама «Домби и сын».

Казалось бы абсолютно разные стихотворения, но услышалось, что там какие-то общие рифмы, и постепенно стали обнаруживаться глубинные связи. Эти стихи были написаны почти в одно время, в начале 1914 года. Возможно, были какие-то опосредованные связи через их общего знакомого Владимира Пяста, но в то же время интуитивно, полуинтуитивно поэты нащупывали общие вещи.

Внешне различные, внутренне они через систему множественных связей способны отождествляться и выходить в какое-то новое пространство взаимодействия, где возникает единый образ. Но не происходит слияния в нечто неразличимое: каждая из этих сущностей движется по-своему и наполняется каким-то новым смыслом.

Ну или большая статья была с сопоставлением «Мастера и Маргариты» Булгакова и «Доктора Фаустуса» Томаса Манна. Здесь всегда важны конкретные вещи, а не только общие. Еще была статья о глубинной связи известного четверостишия Бориса Слуцкого:

Что-то физики в почете.

Что-то лирики в загоне.

Дело не в сухом расчете,

Дело в мировом законе.

со строками Пастернака из стихотворения «Нобелевская лекция»: «Я пропал как зверь в загоне». На таких примерах удобно демонстрировать возможности этого метода. Я почти закончил книгу, которая называется «Idem-forma», и пытаюсь там рассказать о разных смыслах этого понятия.

— Вы говорите об уникальности, встрече, контакте. А что является второй стороной контакта в метареалистической ситуации?

— Это все время превышение человеческого, но не забывание о человечности, а стремление превысить, помня о сверхчеловеке Ницше. Встреча, даже простая человеческая встреча, — это невероятное космическое событие. Уникальность каждого при взгляде друг другу в глаза видна в самом потрясающем виде. Так происходит выход в совместный космос взаимного существования. Каждая встреча — это idem-forma. Не только с человеком, но и с предметом: как говорил Рильке, вещи поют. Это созерцание другого, вещи, животного, человека как наиболее сильного и взрывоопасного, способного к аннигиляции. Ведь встреча может в любой момент превратиться в нечто враждебное, люди даже в бытовом разговоре легко вспыхивают и расстаются. Это удивительная и странная вещь.

Встреча — это выход в сверхчеловеческое, но при этом важно не потерять каждую из наших индивидуальностей и уникальностей: единое не больше и не меньше частного, оно несравнимо с ними. Это и пытается разрабатывать поэтика метареализма в нынешнем виде.

— Что для вас значит категория «свет»?

— У меня была поэма «Кинорежиссер», посвященная свету. Это часть триады поэм: «Дельфинарий» — о телесности и языке тела, «Кинорежиссер» — о свете и «Омега моря» — о проблематике общего бытия.

Возможно, мы стоим у истока нового искусства — проекции внутренних образов вовне. Как камера обскура вовнутрь: обратная проекция через хрусталик. Мы ее должны как-то усилить, и тогда внутренние образы проявятся. То есть их либо словесно описывают, либо рисуют, либо в кинематографе какой-то визуальный, материальный двойник выстраивают и его снимают. Парщиков это называл тем, что каждый видит на внутренней лобной кости: мы рядом находимся, но не можем передать это видение в подлинности. Свои сны мы только пересказываем.

— Мы их часто даже пересказать не можем, потому что не вербализуем и забываем, или не можем вербализовать.

— Само собой. Это ускользающая вещь, первый опыт будет хаосом мимолетных (но все равно устойчивых) пятен. Я пытался ввести термин «внутренний пластический театр»: это ситуация, в которой поэтическое слово имеет проекцию во внутренние движения или даже бывает связано с внешним движением. Но помимо этого есть еще внутреннее зрение. Каждый является хранилищем своих невыразимых образов, и мы только можем догадываться о них, когда нам пересказывают свои сны или образы перед сном, особенно при пробуждении бывают замечательные видения. Но передать это невозможно, нет такой техники. Но, кажется, мы близки к этому. Хотя уже в 1920-е об этом говорили философы. Это и поэтическая и техническая проблема.

— Cможем ли мы опознать эту запись, если ее увидим? Видения ведь забываются, и сами сновидения, когда мы их записываем, полностью реконструируются нами из кусочков.

— Это монтаж, да. Но кое-что мы можем опознать все-таки. Ну и кроме того, есть некоторые устойчивые образы. У людей есть их любимые образы, внутренние, которые они в себе содержат, которые легко опознать. Мы видим их на внешнем экране или нет. То есть это не мимолетная, сновидческая субстанция.

— А насколько для вас эта внутренняя образность связана с вашими поэтическими практиками? Вы пытаетесь запечатлеть ее или, может быть, вы видите, скажем, в idem-forma возможность диалога между образами?

— Idem-forma направлена на эту связь, это попытка организовать ее в действительности. Литературные примеры важны как образцы того, что это возможно на примерах реальных опознаний. Каждая из поэм, о которых я говорил, писалась довольно долго. Там были и видения, и в то же время это наложение на некоторый развертывающийся план. Тут тоже все смыто и размыто.

— Вы часто говорите о размытых формах восприятия: это важно именно для вас или характерно для более широкого круга? Можно ли сказать, что метареализм культивировал размытость, выражающую структуру восприятия, и что это ключевой элемент школы в той же степени, в какой для концептуалистов — дискурсивные игры?

— В принципе, да. Был такой ученый Сергей Павлович Курдюмов, он говорил, что хаос это еще и связь. При том, что порядок благоприятен для восприятия, но в то же время в нем всегда есть разъединение и иерархизм. А хаос образует связи, поэтому континуальность важна как первичное установление новых связей. А потом происходит дискретизация в отчетливые формы.

В дискурсивных играх уже присутствует набор порядков: даже если идет переработка, перемалывание иерархий, порядки изначально присутствуют.

Здесь же это первичный хаос, если угодно, тютчевское: «Про древний хаос, про родимый».

— Между чем возникают эти внезапные, неожиданные связи? Является ли хаос для вас континуальной средой, в которой нет границ, или это что-то дискретное, состоящее из монад, которые могут быть открыты друг другу, создавать связи? Есть ли, например, граница между одним словом и другим словом? Или ее нету?

— Есть разные образы хаоса, и они по-разному действуют. Иногда это контролируемо отчасти, иногда нет. Приоткрывание слов через звуковые или семантические соответствия — настройка на это. Это отчасти управляемый хаос, но бывает и совершенно неконтролируемый: есть разные уровни работы с хаосом. Новое стихотворение появляется как образ целостности, где мы пытаемся структурировать связи, что не всегда получается, иногда все остается на уровне какого-то размытого представления и не превращается в слова.

— В лингвистике есть текучая концепция внутренней формы слова, которая связана с многочисленными звуковыми, смысловыми и прочими вариациями. Насколько она близка вот к этому восприятию предречевого хаотического состояния?

— Для меня эта концепция очень важна, несколько статей было этому посвящено, в частности, связанных с именем Шпета. Она имеет историческую, очень давнюю традицию, пунктирно восходящую еще к Плотину — по мнению, например, Аверинцева, потом Гумбольдт ее развивал, у нас Потебня, И потом в XX веке уже довольно много было людей, в той или иной степени с ней связанных. Шпет такой, больше теоретизирующий, хотя тоже отчасти стихийный философ — есть его книга «Внутренняя форма слова». Но ей занимались и другие, от Овсянико-Куликовского до Андрея Белого и Мандельштама. Они ее не называли, потому что это что-то очень уж подозрительно-отвлеченное, но, тем не менее, традиция существовала. Это очень важная и в определенном смысле оформленная концепция, хотя часто и с разным пониманием.

— Насколько эта концепция внутренней формы слова, текучая, как бы доязыковая, но при этом все равно относящаяся к языковой стихии, для вас соотносится с неязыковым, с визуальным, с хаотическим? Есть ли для вас какое-то неязыковое мышление, или оно все равно так или иначе связано с каким-то языковым элементом, может быть, очень глубоким, фундаментальным, еще довербальным, дрожащим, мерцающим?

— Есть, конечно. Но связь может быть не очень явственна. Тут важна практика, поскольку ты знаешь примерно, как это работает, но ты можешь заблуждаться, потому что ты обманываешься в том, какие средства используются тобой. Энергия заблуждения часто полезна, но относить это к рацио довольно сложно. Есть и вербальное, и довербальное, и глубинно вербальное или принципиально вневербальное, которое способно со словом соседствовать и которое не всегда нужно превращать в слова или даже в отчетливые образы. Тем не менее оно существует, важно учиться им управлять или быть управляемым им. Это некоторые техники, которые могут ни к чему не приводить, но это то, что способно организовывать опыт в поисках слова.

— Поиски границы между выразимым и невыразимым довольно часто встречаются в истории, в суфийской поэзии, например, у Руми.

— Это одна из сильнейших поэзий вообще. Cилу этих образов, нельзя отъять от философских и мистических вещей, но она и сама по себе сильнейшая и завораживающая: не только Руми в «Поэме о скрытом смысле», но и другие суфии.

— Вы говорите также, что для вас важен русский космизм, что для вас в нем центральное?

— Эта тема мне так же близка и интимна, как и суфизм, как и буддизм был в 1970-е. Но она становится близкой, когда к этому приходишь своими путями. Если предвосхищаешь, обнаруживаешь эти вещи: оказывается, это уже было, и сказано уже много больше, чем ты придумал. Я в начале 1970-х для себя формулировал какие-то вещи, которые я не решался рассказывать, потому что считал, что другие не воспримут, а потом через несколько лет я обнаружил, что был Федоров. Тут можно много говорить, но важно, что все было выращено внутри, и поэтому об этом говорить труднее, поскольку оно требует особого языка. Я пишу третий роман, который как раз с этой проблематикой связан.

У меня есть поэма «Бессмертие повседневное», ее нельзя понять без знания о русском космизме, без проблематики преодоления страха перед бессмертием.

Я считаю, что основной страх XX века и современности — это страх перед бессмертием.

Не все понимают, что такое страх бессмертия, потому что он связан с открыванием бесконечных пределов и нефинальности. Когда подводятся итоги, а ты открыт в нечто настолько небывалое и ужасающее, что возможно ли это преодолеть?

— Может быть, вопрос даже не в открытости пределов и отсутствии подведения итогов, а просто в неудовлетворенности своим существованием в этом конкретном мире, который превращается в бесконечную тюрьму?

— Да, это продолжение беспрерывное. Можно ли какое-то преображение найти, чтобы это не стало мировой скукой, из которой нет выхода? Новый роман затрагивает эти проблемы.

Жизнь, как кинетика неравновесных систем

— Вы пытаетесь применить свой подход к определению времени и пространства к биофизике, рассматривая «внутреннее время» живого через призму кинетической (то есть физической теории, описывающей тепловые процессы через движение множества частиц) теории.

— Можно говорить и о внутреннем времени, но организует и создает структуру, вспомним Вернадского и многих других, живое вещество. Что такое живое вещество и можно ли его описать физическими методами — один из центральных вопросов XX века. Ханс Дриш и последователи витализма считали, что нужно искать особую живую субстанцию или особые методы вне нынешней методологии науки. Я придерживаюсь другой точки зрения, которая тоже имеет традицию и отчетливей всего была выражена у Шредингера. Согласно ей, для того, чтобы описывать жизнь, не надо никаких новых законов, но то, что существует, надо выстроить в совершенно новой связи. Я на своем языке говорю о новой постановке и решении задач существующими кинетическими методами: тогда мы сможем сказать что-то важное.

Это конкретная биофизическая проблема, она заключается в том, что живое — это неравновесное состояние (на уровне модели), оно поддерживается за счет потоков, реакций, взаимодействий. Простейший пример — кровеносная система: если кровь перестает течь, то живое постепенно переходит в состояние неживого за время, сравнимое со временем основной биохимической реакции. Если прекращается дыхание, то прекращаются и соответствующие биохимические реакции. Две основные компоненты — поток и реакции, приводящие к локальным неравновесным состояниям, есть необходимое условие живого

— То есть жизнь рассматривается как некоторый класс локальных решений определенного кинетического уравнения?

— В простейшем виде, как я это попытался представить, это постановка, где есть поток: когда в нем происходит столкновение, там возникает неравновесность, отклонение от максвелловского. Максвелловское, равновесное в этих терминах — это неживое. Пока мы поддерживаем локальную неравновесность, сложность, далекую от максимума энтропии, живое есть. Если прекращается поток, то в каждой точке происходит переход к локальному равновесию, а потом происходит и смешение, и глобальное равновесие устанавливается. Если прекращается внутренняя система реакций, это будет однородный поток, там распределение тоже равновесное.

— А вы пробовали делать какое-то вычислительное моделирование такого типа процессов?

— В моих статьях делаются начальные оценки: можно описать зависимость размеров зеленого листа от скорости метаболизма. Зеленый лист — это пример органа, можно описывать организм в целом, систему клеток или отдельный орган.

Лист чрезвычайно сложная система, но там есть одна основная реакция фотосинтеза (она тоже невероятно сложна). В целом можно на нее смотреть как на поглощение углекислого газа и выделение кислорода: окисление и восстановление. Но это поддерживается лишь при токе воды — он здесь важнейшая составляющая.

Мы можем попытаться увидеть зависимость размеров листа от скорости течения: вывод такой, что чем больше скорость течения воды, тем размеры этого органа будут больше при одной и той же интенсивности реакции. А с другой стороны, чем быстрее реакция, тем меньше будет размер листа. Некоторые оценки и сравнения это подтверждают. То же и про размеры животных.

Размер животного, это грубая оценка, но тем не менее, она работает: размер равен скорости, умноженной на характерное время реакции. Если время реакции у слона намного больше, то и размер его намного больше, чем у землеройки. Это грубо ложится на качественные оценки, для каких-то растений и на количественные. Это хорошо известные эмпирические данные, но они не объяснены.

Там конечно не совсем пропорциональность, а степени три четверти, одна четверть, это связано скорее с фрактальной структурой кровеносной системы — есть много работ об этом. Это надо было бы уточнять, но для этого надо целый институт создать.

— Насколько я понимаю, ваши изначальные занятия связаны с решениями кинетических уравнений, вы этим продолжаете заниматься?

— У меня сейчас в соавторстве должна выйти новая работа в журнале Physics of Fluids по теме так называемого аномального переноса тепла. Первая работа моя была опубликована в Physical Letters A, она связана с эффектами неравновесности и их описанием кинетическими уравнениями. В механике сплошных сред эта ситуация не описывается принципиально: она работает с равновесным или около равновесным.

Эти эффекты могут казаться неожиданными, и я набрел на них вначале аналитически — обнаружил, что имеет место течение тепла от холодного к горячему, что в обычных условиях противоречит нашим представлениям, что от горячего к холодному течет. В неравновесности иначе понимается, что такое тепло и температура: это моменты от функции распределения, поэтому температура — это среднее от кинетической энергии, а поток накладывается на это движение.

Для определенного рода задач с неравновесными граничными условиями, когда возникают неравновесные состояния, такие вещи возможны. Это целая серия работ, она в разных журналах, и зарубежных, и наших была опубликована, и сейчас мы проектируем эксперимент с марсельской группой. Его не так легко поставить: есть проблема создания неравновесностей, а с другой стороны, их диагностики — как в неравновесности опознавать нужные моменты. Для этого нужно либо видеть распределения скоростей частиц, либо косвенные признаки иметь какие-то.

Сама задача носит классический характер — речь идет о двух разнонагретых пластинах в среде, мы ее решали при разной степени разреженности. Если на стенках остаются равновесные отражающие молекулы, то все происходит как обычно — качественный закон Фурье воспроизводится.

Но если хотя бы на одной стороне мы создаем определенного рода неравновесность, то возможны ситуации, когда между пластинами, на всем протяжении от более холодной пластины поток тепла направлен в сторону более горячей.

Как создать, это вопрос. Можно смотреть на мембрану. Если через мембрану проходит близкий к равновесию поток — он отражается неравновесно, но когда проходит, то происходит разделение, может быть по массам, а в данном случае по характеру тепла, то есть в поперечном направлении происходит не то, что в продольном.

Поэтому появляется неравновесность в температурах: в поперечном направлении она не равна продольной температуре. И вот за мембраной появляется аномальное тепло. Нужно создать такую мембрану, желательно тонкую. Вероятно, этой задаче соответствует графен: его мембраны, близкие к монослою, выдерживают чрезвычайно сильные давления.

— То есть пока эксперимента не было?

— Да, это долгие годы продолжается. В принципе это можно сделать, но вопрос в конкретной реализации.

— А когда появились первые идеи относительно того, что такие решения существуют?

— Мы давно в численных расчетах получали, что есть локально небольшие области такого типа в ударной волне, но специально этим не занимались, а потом я аналитически одну задачу стал исследовать и обнаружил, что на всем протяжении сверхзвукового потока такой феномен есть: потом и численно было подтверждено, но это уже почти тридцать лет назад было. Я на разных конференциях это рассказывал, но потом, не так давно, такие феномены в других задачах у других авторов появились. Мои работы были первыми результатами такого рода вроде бы.

— Я читало похожего рода доклад Якова Синая 2000 года о неравновесных процессах и «нарушении второго закона термодинамики».

— Это интересно будет посмотреть. Замечу, что термодинамика неравновесных процессов в отличие от кинетической теории всегда имеет дело с локально равновесными состояниями, она принципиально не может работать с сильно неравновесными состояниями

— Да, там были с локально неравновесными процессами, чтобы тоже выполнялись законы, тоже неэкспериментально все. A почему вы стали заниматься именно этой областью математики?

— У меня был руководитель Феликс Григорьевич Черемисин, который занимался уравнением Больцмана, и мне это стало интересно. Если бы мне это не было интересно, я бы ушел. Вначале было стечение обстоятельств, но потом оказалось, что это совершенно неразработанная область. Она казалась узкой, она и до сих пор чрезвычайно узкая, но физически она невероятно приоткрылась, уж не говоря о сюжетах связанных с именем самого Больцмана. У меня есть статья, посвященная Больцману и Маху, опубликованная в журнале «Метафизика».

Эрнст Мах — предтеча общей теории относительности. В аэродинамике есть термины «число Маха», «конус Маха», «ножка Маха» даже. Они были коллегами с Больцманом, друзьями и соперниками. Поэтому вся драматическая история в статье — не физического свойства. У Больцмана трагическая судьба, он покончил с собой в 1906 году. У него были и психические проблемы, но отчасти это связано с тем, что многие его коллеги не признавали его идеи, связанные с атомом и строением вещества, и Мах, в частности, не признавал. И это несмотря на то, что Больцман был очень известным ученым.

— Вы изучаете с точки зрения математической физики уравнение Больцмана. А математики им занимаются как математическим объектом?

— Конечно, хотя физика и математика здесь фактически неразделимы. Например, филдсовская премия 1994 года была присуждена Пьеру-Луи Лионсу за установление теорем существования и единственности для неоднородных по пространству задач. Я аналитическими методами занимался, но все же в основном численными, что позволяло моделировать сложные течения.Уравнение Больцмана очень сложное, чистые математики к нему обращаются, есть большая литература

Теория информации отчасти построена на представлениях об энтропии Больцмана. Квантовая теория тоже обязана Больцману. Потому что представление о кванте появилось, когда Планк стал применять статистическое представление энтропии для излучения, но там надо комбинаторные формулы использовать, а комбинаторику можно только к конечному числу элементов применять.

Если их бесконечно делить, то применить ничего не получится. Поэтому он предположил, что есть конечные деления. Оказалось, что формула, которую он эмпирически получил, получается из этих оснований. В этом смысле Больцман стоит у истоков квантовой теории.

Есть фундаментальная наука, которая не разработана и может быть приложена в разных направлениях, я вот это и пытался сделать. Она представала и во много предстает научной периферией но сейчас, мне кажется, выдвигается в очень важное направление.