Художник — не обязательно бунтарь. Как романтическая оптика мешает нам понимать картины старых мастеров

В восприятии искусства и художников сегодня преобладает романтический взгляд. Он предполагает, что художник — страстный, непонятый, одинокий бунтарь, а в его творениях — бескомпромиссное самовыражение. Звездами от искусства становятся именно романтические герои, например Винсент Ван Гог и Михаил Врубель. Их работы объясняют через призму личных переживаний, будь то история с «отрезанным ухом» или душевная болезнь. Почему заход через индивидуализм применим не всегда, а в искусстве важен контекст, объясняет искусствовед и автор телеграм-канала «бесполезный гуманитарий» Анастасия Семенович.

Контекст, через который интерпретируется произведение искусства, — это не только личные переживания художника или настроение, с которым вы пришли в музей (хотя они тоже важны). Если вы хотите понять, скажем, ренессансную или классицистическую живопись, нужно иметь представление о том, зачем они были написаны, кроме как для самовыражения художника, как эти вещи видели современники и что это были за люди. Сегодня принято даже старых мастеров рассматривать через романтическую оптику, например, о Микеланджело Меризи да Караваджо (1571–1610) говорят в первую очередь как о страстном бунтаре.

Самый раскрученный предмет искусства — «Мона Лиза» (1503–1519) Леонардо да Винчи (1452–1519) — тоже жертва романтизма. Это тот случай, когда реальный контекст прозаичнее того, что придумали следующие поколения. До пандемии в зале Лувра, где экспонируют эту вещь, всегда стояла толпа, хотя работа находится под толстым слоем стекла и рассмотреть ее сложно.

На картине изображена, вероятно, жена флорентийского торговца, и долгое время она не считалась какой-то особенной. Ее вирусная популярность началась после публикации эссе Теофиля Готье в 1855 году. В нем был представлен романтический взгляд на портрет, который больше говорит об авторе эссе, чем о работе художника.

Готье увидел в ней «сфинкса красоты» и писал, что «если бы Дон Жуан встретил Джоконду, он бы узнал в ней все три тысячи женщин из своего списка».

Готье также сказал о загадочной «улыбке Джоконды» — в ней он нашел признак роковой женщины-вамп. Внес вклад в миф о «Моне Лизе» и Жюль Верн, написавший одноименную пьесу о любви художника и модели. У Верна Леонардо мучился тем, что в нем «любовник убит художником», то есть страсть к искусству сильнее страсти к женщине (опять страсти, страсти). Мистический ореол вокруг портрета усилился после того, как его в 1911 году украли из Лувра (вернули в 1914-м).

Популярность «Моны Лизы» на руку Лувру, но не обязательно видеть ее глазами романтиков. Мы давно вышли из той романтической культуры, опираясь на которую Готье увидел в «Джоконде» роковую женщину, — и, кажется, можем снова увидеть в ней портрет жены флорентийского торговца, пусть и кисти Леонардо. Если не искать в «Моне Лизе» роковую женщину, вас ждет другое впечатление. Различать миф и реальный контекст полезно, если вы хотите пообщаться с искусством, не тратя эмоции на надуманные страсти.

Бытует в современной культуре миф и о другом ренессансном художнике — тоже страстно-романтический. В статьях о Сандро Боттичелли (1445–1510) часто упоминают, что он якобы попал под влияние Джироламо Савонаролы (монаха, который в 1490-е годы вытеснил семью Медичи из Флоренции) и жег свои картины в «кострах тщеславия» на городской площади, где флорентийцы уничтожали предметы роскоши. Предав свои работы огню, Боттичелли якобы из покаяния перестал заниматься живописью. Искусствовед Александр Степанов в книге «Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века» отмечает, что «охватившая флорентийцев массовая истерия отречения от мирских благ вряд ли была ему (Боттичелли. — Прим. А. С.) по душе. <…> Письмо Микеланджело, адресованное Боттичелли в 1496 году, с просьбой передать его Медичи, — свидетельство того, что Сандро оставался им близок. Если и правда то, что он будто бы собственноручно возложил на костер какие-то свои произведения, это можно объяснить опасением репрессий».

Правление Савонаролы отразилось на живописи художника, но он не перестал работать, как часто говорят, — просто оказался в стороне от актуальных арт-процессов. Для современников Боттичелли стал… старомодным.

«Искусство Боттичелли слишком своеобразно, чтобы его продолжали ценить с уходом из жизни тех людей, идей и пристрастий, в кругу которых оно расцвело», — пишет Степанов. Как видим, романтический образ художника, из религиозного пыла уничтожающего свои шедевры, — просто еще один миф, далекий от реального контекста.

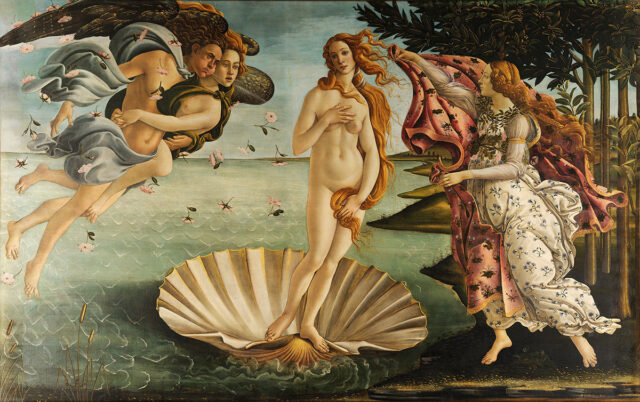

А самая знаменитая работа художника — «Рождение Венеры» (ок. 1485) — написана как раз для круга ценителей. Тот же Степанов уточняет, что эта вещь задумывалась скорее не как станковая картина, а как панно. Косвенно это подтверждает тот факт, что она написана на холсте — тогда эта техника использовалась в основном для знамен и флагов, но не для живописи. «Рождение Венеры» располагалось над камином на вилле Кастелло, которой владел покровитель художника Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи (троюродный брат знаменитого Лоренцо Великолепного, правителя Флоренции) — молодой интеллектуал и эстет. Работа была на 50 см выше и на 25 см шире, чем сейчас.

Более того, на картине изображено, скорее всего, не рождение Венеры, а прибытие богини на Кипр. Если надставить утраченные фрагменты, пропадает впечатление, будто Венера выходит прямо на зрителя, скорее она скользит вместе с взглядом слева направо. На вилле она должна была быть приятным фоном для «состязаний в красноречии и остроумии», в которых, по словам Никколо Макиавелли, проводила время флорентийская золотая молодежь.

Ни в самой работе, ни, видимо, в темпераменте Боттичелли нет романтических страстей — его Венера, напротив, меланхолична по моде своей эпохи.

История с «фоновой» Венерой подводит нас к теме иллюзии в искусстве. Романтическое восприятие предполагает буквальность: мы смотрим на автопортреты Ван Гога с «отрезанным» и перевязанным ухом и вспоминаем, что он действительно повредил себе ухо, когда не поладил с коллегой Гогеном, и что у него были приступы душевной болезни. Но в отношении работ старых мастеров буквальное прочтение некорректно. Искусствовед Лео Стайнберг в сборнике статей «Другие критерии. Лицом к лицу с искусством XX века», осмысляя разницу между художниками XX века и их предшественниками, говорит, что для «старого» искусства первичной была иллюзия: «Старые мастера всегда старались приглушить эффект реальности, представляя свои воображаемые миры будто бы в кавычках». Знакомясь со старыми мастерами сегодня, важно помнить об этой условности.

Еще один популярный мастер, которого сегодня романтизируют, — Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669). XVII век — век расцвета нидерландского искусства, в одной только Республике Соединенных провинций (протестантского государства, отделившегося от католической Испании в 1581 году) работали тысячи художников. Благодаря масштабу, которого достиг в свое время рынок нидерландской живописи, произведения этих художников есть сегодня во многих музеях. А флагман золотого века — Рембрандт. Его биографию пересказывают с акцентом на романтических подробностях — любви к рано умершей жене Саскии (1612–1642), финансовом банкротстве, но неувядающей силе духа. Стилистически Рембрандта называют чуть ли не «реалистом XVII века» (Караваджо, кстати, тоже приписывают реализм при романтизации образа), но это ловушка для современного зрителя. Как пример условности рассмотрим первый крупный амстердамский заказ художника — и его контекст.

Это рембрандтовский «Урок анатомии доктора Тульпа» (1632), групповой портрет гильдии лекарей. На картине изображено публичное вскрытие, которое проводит доктор Николас Тульп. Все герои известны, даже вскрываемое тело опознано: это Адриан Адриансзон по кличке Малыш Арис, вор, которого арестовали в декабре 1631 года и казнили в январе 1632-го, а тело отдали гильдии для публичного вскрытия. Интерес к анатомии в XVII веке был велик, в 1624 году в здании Весовой палаты в Амстердаме открыли новый анатомический театр, а в Республике разрешалось раз в год вскрывать тело казненного преступника из другого города. Происходило это всегда в холодное время года, потому что вскрытие сопровождалось длинными лекциями, а трупы в тепле разлагаются. Факт, что члены гильдии на картине Рембрандта работают именно с телом Малыша Ариса, установлен достоверно — на его трупе действительно в январе-феврале 1632 года проводил уроки анатомии Николас Тульп. «Реализм» же этой работы разоблачает доктор филологических наук Ольга Тилкес в книге «Истории страны Рембрандта»:

«При всей живости и динамике „Урок анатомии“ отнюдь не является реалистическим изображением публичной секции, произведенной в феврале 1632 года в амстердамской Весовой. Историки искусства давно уже опознали заимствования первого группового портрета Рембрандта из „Чуда со статиром“ Рубенса и „Пьяного крестьянина в трактире“ Адриана Браувера. <…> Рембрандт перенес даже раковину, украшающую стену храма „Чуда со стариком“. Положение тела Малыша Ариса и деревянный стол, на котором он лежит, заимствованы с картины Браувера».

Не реалистично и изображение вскрытия — Тилкес поясняет, что сначала вскрывали брюшную полость, чтобы извлечь желудок, печень и селезенку (самые быстро разлагающиеся части). На картине Рембрандта хирурги работают с левой рукой, а брюшная полость не тронута.

Кроме того, рентген картины показал, что вместо правой кисти Рембрандт изначально написал культю. Ольга Тилкес уточняет, что ворам часто отрубали правую руку перед казнью, так что культя и вскрытая брюшная полость были бы более реалистичными деталями. Но у портрета не было цели показать вскрытие «как настоящее», тем более — раскрыть глубинные переживания художника (см. пример с ухом Ван Гога).

Подобные портреты украшали парадные залы гильдии, сам их формат пропитан протестантской этикой. Портрет групповой, потому что так дешевле (подчеркнутая скромность — черта протестантского общества в целом и кальвиниста Тульпа в частности), оплачивали работу художника члены гильдии из личных средств. Они показаны за работой — в молодом протестантском государстве был в почете честный труд. То обстоятельство, что Тульп работает именно с рукой, говорит о вере доктора в то, что человек создан Богом. Завершая анализ контекста этой работы, Ольга Тилкес делает вывод, что «ничто не должно было отвлекать зрителя от религиозно-философского значения урока анатомии доктора Тульпа — ни вскрытая брюшная полость, ни обрубок руки». Вскрытие было «демонстрацией чуда божественного устройства человека». В общем, замысел картины — показать веру и честный труд ее героев, то есть те качества, которые Макс Вебер считал воплощением протестантской этики. Кроме того, это было не актом романтического самовыражения художника, а коммерческим заказом, которым остались довольны обе стороны — позднее гильдия заказала Рембрандту еще один групповой портрет.

Не поддаются романтической трактовке и современники Рембрандта — художники, которых принято называть «малыми голландцами». Здесь опять важен контекст: в период расцвета Республики уровень жизни бюргеров и ремесленников вырос, они стали покупать произведения искусства. Поэтому арт-рынку были нужны тысячи небольших работ — чтобы украшать жилые дома согласно все тому же протестантскому духу.

Нужна была живопись для дома, а не для дворца, и не дорогая, потому что бюргеры бережливы. Появились сотни тщательно написанных жанровых сценок, пейзажей, натюрмортов.

Сюжеты сквозные, несложные — от «любовного письма» (обычно — девушка, читающая письмо, и интерьер, как-то намекающий на то, что оно любовное) до обычной пьяной драки. Такой практический, «нетворческий» подход к искусству сегодня требует пояснений. Один из мастеров жанра Ян Стен (1626–1679) держал кабак (в интерьере которого написал свой автопортрет с супругой, картина находится в Эрмитаже) — потому что только искусством сыт не будешь. Вот такой неромантический контекст — с художниками, которые занимаются малым бизнесом.

Разговор о художническом бунте против системы предполагает, что эта система была. Действительно, целое направление в искусстве — классицизм/академизм — претендовало на статус универсальной системы воспитания художников. Сегодня в музеях мира экспонируется множество работ с полуголыми людьми в антикизированных позах — продукция воспитанников европейских художественных академий. На эти вещи точно стоит смотреть иначе, нежели как на самовыражение романтических героев.

Классицизм/академизм родился из Античности и культа Рафаэля (1483–1520), который сложился в середине того же XVII века. Сначала Рафаэль изучал античное наследие, а потом в Риме тем же занялся французский художник Никола Пуссен (1594–1665), который Рафаэля очень ценил. Через такой «фильтр» в музеи мира и пришло множество академической живописи.

В исследовании «Линия Рафаэля» искусствовед Василий Успенский пишет о методичности, с которой Пуссен изучал античные памятники — включая древнюю историю, философию, литературу. При этом, по мнению Успенского, «под Античностью им (Пуссеном. — Прим. А. С.) понимался скорее некий собирательный образ, внутренняя идея совершенства и порядка, нежели конкретная историческая эпоха или свод памятников». В рамках этого образа, созданного из Античности и Рафаэля, Пуссен выстроил целую систему. «Интуитивно понимаемые Рафаэлем правила decorum Пуссен со свойственной ему основательностью и теоретической проработкой развил в систему модусов, которым дал имена античных музыкальных ладов, — пишет Успенский. — Так, религиозная живопись, как правило, соответствовала дорическому модусу, предназначенному для сюжетов „важных, строгих и полных мудрости“».

Пуссен работал от разума, а не согласно романтическими порывам, и этот рационализм в его родной Франции пошел на ура, а в 1666 году «специально, чтобы облегчить знакомство французских художников с образцами высокого искусства, была основана Французская академия в Риме».

Рафаэль стал непререкаемым авторитетом, критиковать можно было всех, кроме него, пенсионеры академии бесконечно копировали его работы. Так сложилась система, которой следовали другие европейские академии, в том числе российская.

Вот как это описывает Успенский: «С оглядкой, ритуальной отсылкой на Рафаэля была выстроена жесткая академическая система, устанавливающая иерархию жанров — от высшего к низшему, иконографию человеческих страстей — своеобразный словарь жестов и мимики, определенный тип колорита, способ наложения мазков и т.д.» Пуссен работал на круг ценителей, его вещи, как и вся система, — не для всех, восприятие классицистической патетики и форм требовало знаний и воспитания (не случайно в художественных академиях учили не только ремеслу, но и наукам).

Вы наверняка знаете картину «Смерть Марата» (1793) Жака-Луи Давида (1748–1825) — крупнейшего французского классициста. В этой работе сошлись наработки системы и талант, живое переживание и та самая патетика, которая сегодня часто остается непонятой. В картине, тем не менее, все к месту. Жан-Поль Марат (1743–1793) — деятель Французской революции, тот самый, в честь которого в городах России названы улицы. Контекст у работы драматический: Давид знал Марата и накануне смерти видел его сидящим в той самой ванне (ванны революционеру нужно было принимать по состоянию здоровья), в которой его позднее заколола Шарлотта Корде, и художника поразило, что Марат работал даже в таких условиях. Позже Давид прямо так и написал революционера, но этот буквальный подход не мешает условности и героизации. В реальности ванна была другой формы, Давид же сделал ее похожей на саркофаг, что отсылает к религиозной живописи, а положение правой руки Марата — почти цитата из «Положения во гроб» (1602/04) Караваджо, где так же лежит рука Христа. Художник отдал картину Конвенту (орган власти революционной Франции), она была очень популярна, ее копировали. Такая концентрация контекстов — живописного, актуального и косвенно даже религиозного — в сочетании с техничностью и талантом художника — создала сильный образ, и в этом заслуга не только Давида, но и системы классицизма. Именно системность художественного образования привела к тому, что художники-романтики (например, Эжен Делакруа (1798–1863)) не стали романтическими героями, как их более поздние коллеги. Тот же Делакруа учился ремеслу по академическим лекалам, и его романтизм — вариация формы, традиционной для старых мастеров.

Понимание контекста искусства требует усилий, но они окупаются впечатлениями — неожиданно свежими, если учесть, сколько лет работам Боттичелли или Давида. Контекст поможет найти то, что вам действительно интересно, составить собственное мнение и лишний раз не вестись на маркетинг и моду. Кроме того, вы другими глазами посмотрите на искусство XX–XXI веков, оно станет для вас логичным продолжением арт-процессов.