Взорвать Парфенон: бесцеремонная история греческой экспериментальной поэзии XX века

Современная Греция предстает наследницей сразу двух великих цивилизаций: античной и византийской. И в то же время она — молодая страна, которая стремится примирить прошлое с настоящим, а также найти свое место и идентичность в современном мире. Это типично греческое сплетение безвозвратности ушедших эпох и неопределенности будущего стало одним из ключевых элементов поэтики Константиноса Кавафиса, открыло новые перспективы для литературных экспериментов и покорило сердца многих зарубежных поэтов, от лорда Байрона до американских битников. «Нож» рассказывает о том, как греческий автор стал первым амбассадором сюрреализма в Америке, кто такие «идеальные самоубийцы» и почему авангардисты призывали взорвать Парфенон.

Язык, на котором говорили эллины

В 1453 году после длительной осады турецкие войска, возглавляемые Мехмедом II Завоевателем, вошли в Константинополь. В пылу безнадежного сражения византийский император Константин Палеолог сорвал с себя знаки отличия и бросился в свою последнюю атаку как простой солдат. Так пала Византийская империя, и наступил период османского владычества, продлившийся почти четыре столетия.

Открытая война греков за независимость, которая началась лишь в 1821 году, вдохновила множество европейских интеллектуалов и романтиков, увидевших в ней начало возрождения эллинизма. Одним из таких был лорд Байрон, распродавший всё свое имущество в Англии, чтобы на вырученные средства поддержать восстание. Прибыв в Грецию, Байрон достаточно быстро заболел и умер от лихорадки, но его самозабвенная вера в греческий народ сделала поэта национальным героем и одним из символов борьбы за свободу.

Статуя Байрона красуется в центре Афин, а во время Второй греко-турецкой войны его именем назвался партизанский отряд Народно-освободительной армии Греции, состоявший из коммунистически настроенных студентов, одним из которых был будущий всемирно известный композитор-авангардист Яннис Ксенакис.

Признание молодого государства ведущими державами в 1830 году актуализировало и так десятилетиями не утихавшие споры о том, как назвать греческую нацию и на каком языке говорить ее представителям. Жители Византийской империи называли себя ромеями и идентифицировались как граждане Восточной Римской империи. Эллинами же в те времена считались язычники, населявшие античную Грецию. Таким образом, назвав свою страну Элладой, а себя эллинами (сами греки называют себя именно так), новоявленная нация перед всем миром объявила, что является наследницей и правопреемницей античной культуры. Но что делать с языком, который не только изменился за время существования Византийской империи, но и «заразился» турцизмами в период османского владычества?

Греческие интеллектуалы разбились на несколько лагерей. Одни считали, что эллинам следует вернуть язык своих предков, в то время как другие утверждали, что изменения в языке — это естественный процесс и следует разработать единую грамматику современной димотики (народного языка). Еще в конце XVIII века живший в Париже греческий ученый Адамантиос Кораис призвал не вдаваться в крайности и выбрать средний путь, на основе которого была разработана идея кафаревусы — «очищенного» от иностранных заимствований и просторечий языка, но также лишенного и древнегреческой нарочитости.

Ситуация осложнялась еще и тем, что в Греции, по сути, никогда не было единого языка. Если в античные времена это обуславливалось обилием диалектов (а точнее, их литературных вариаций), в Средние века различные литературные жанры предполагали использование существенно отличающихся друг от друга разновидностей греческого языка, причем ни одна из них не была близка к языку разговорному.

Полемика между димотикистами и приверженцами кафаревусы велась на протяжении более полутора столетий. Выбор языка становился не только эстетическим, но и политическим маркером. И совсем не случайно языковая реформа, положившая конец греческой диглоссии (букв. «двуязычию»), состоялась в 1976 году — всего через два года после свержения диктатуры «черных полковников».

Читайте также

Альтернативный учебник русской литературы: писатели, о которых не расскажут в школе

Языковой вопрос был центральным для греческих литераторов, и вплоть до конца XIX века даже сторонники димотики обращались в своем творчестве к кафаревусе. Ситуация стала меняться на исходе XIX века, когда живший в Париже Яннис Психарис написал «Мое путешествие» под впечатлением от поездки в Стамбул и Афины. Психарис был не только прозаиком, но и одним из первых греческих лингвистов. В своем произведении он принципиально отказался от любых проявлений кафаревусы, буквально «сконструировав» его как манифест, заявляющий о состоятельности димотики как литературного языка.

Идеи Психариса были подняты на щит греческими авторами, и, несмотря на неутихающие баталии в лингвистических кругах и полное отсутствие единой нормы литературного языка, к началу XX века всё больше и больше авторов начали отдавать предпочтение димотике. Окончательная победа димотики привела к тому, что в наше время младшие поколения греков вынуждены обращаться к словарям и учебникам, чтобы читать написанные на кафаревусе литературные памятники позапрошлого века.

Пустота на пароходе современности

XIX век дал Греции множество талантливых писателей, но все они в той или иной степени фокусировались на языковом вопросе и национальной самоидентификации. Поэтому, когда в 1909 году футуризм начал триумфальное шествие по Европе, греческие литературные круги ограничивались по большей части негативной критикой. Фактически молодым греческим поэтам было даже некого «сбрасывать с парохода современности».

Футуристические тексты, написанные на греческом языке, можно свести к двум опубликованным в 1916 году сатирическим стихотворениям Фотоса Иофиллиса «Хафтия» и «Железная дорога Афин и Пирея». В этих произведениях автор описывал жизнь мегаполиса посредством звукоподражаний и игры с расположением слов на странице, откровенно пародируя творческую манеру основателя футуризма Филиппо Томмазо Маринетти. Иофиллис также был первым автором, попытавшимся в критической статье оценить влияние футуризма на греческую поэзию, но случилось это уже в далеком 1960 году.

Неготовность страны к литературным экспериментам может хорошо проиллюстрировать пример Алкивиадиса Яннопулоса. В юношеском возрасте поэт оказался в Милане и, попав под влияние Маринетти, начал писать на итальянском языке произведения футуристической направленности под псевдонимом Alk Gian и издавать авангардистские журналы Freccia Futurista и Zibaldone. Однако по возвращении на родину в 1924 году Яннопулос отказался от авангарда и со временем снискал репутацию достаточно консервативного писателя-модерниста. О своей футуристической молодости он впервые рассказал публично лишь в 1976 году на мероприятии, посвященном столетию со дня рождения Маринетти.

Идеальные самоубийства и новые идентичности

1922 год стал одним из самых переломных и трагичных в новейшей греческой истории. Вторая греко-турецкая война закончилась кровавой расправой над греками в Смирне, полным уничтожением христианской части города и гуманитарной катастрофой в результате обмена населением. Поражение в этой войне положило конец «Великой идее» — появившейся в 1840-е годы концепции, в основе которой лежали амбиции Греции по восстановлению Византии и возвращению Константинополя. Страна начала прощаться с мечтой о возрождении былого величия и принимать реальность.

В это мрачное время начался процесс литературного признания, пожалуй, наиболее известного в наши дни новогреческого поэта — Константиноса Кавафиса. Несмотря на достаточно скромное количество публикаций, Кавафис был уже зрелым и сформировавшимся автором (он умрет в день своего семидесятилетия 29 апреля 1933 года), чье творчество шло вразрез с тенденциями, царившими в новогреческой поэзии. Его стихи (а по большей части это были верлибры), кажется, содержали в себе куда больше намеков и недомолвок, чем прямого обращения к читателю.

В творчестве поэта прослеживаются три центральных линии — философская, историческая и эротическая, — и в каждой из них Кавафис мастерски обнажает нерв переломного момента. Того самого мгновения, которое способно разделить жизнь человека на до и после. Так, в стихотворении «Покидает бог Антония» Марк Антоний в полночь накануне сражения с Гаем Октавианом слышит звук невидимого оркестра, покидающего Александрию. Антоний понимает, что его покровитель — бог Дионис — отвернулся от него, и подходит к окну, «будто уже давно готовый» попрощаться с городом, который потеряет навсегда.

Герой стихотворения «Мирис (Александрия, 340 год)» узнает о смерти своего друга Мириса и спешит в его дом. Мирис был христианином, что никогда не мешало их дружбе при его жизни, но теперь, ловя на себе косые взгляды родственников и священников, он, язычник, чувствует себя чужаком. Вопрошая, «неужели я ослеп от страсти и всегда был для него чужим человеком», убегает из этого жуткого дома, «пока христианство не похитило, не исказило память о Мирисе».

Видеозапись концерта-посвящения Константиносу Кавафису (2010). Музыка — Лена Платонос. Видеоряд — Димитрис Папаиоанну

В одном из наиболее пронзительных эротических стихотворений «Чтобы остаться» Кавафис вспоминает, как за деревянной загородкой в углу трактира, забыв о предосторожностях, предавался с неким юношей плотским удовольствиям.

Текст оставляет за скобками саму эротическую сцену и фокусируется на мелких деталях, которые позволяют памяти вернуться в ту далекую ночь, — времени («час ночи был, а может, полвторого»), задремавшем у дверей вечно зорком лакее, полураспахнутой в июльскую жару легкой одежде. Характерный для Кавафиса надлом выражается в осознании безвозвратно ушедшего прошлого, момента, по случайности ставшего точкой невозврата, после которой его возлюбленный «идолом прошел двадцать шесть лет и ныне явился, чтобы остаться в этих строках».

Стихи Кавафиса можно рассматривать как застывшую эмоцию, и исторические мотивы звучат у автора не менее убедительно, чем биографические. Читатель в равной степени сострадает убегающему в ужасе персонажу «Мириса…» и самому поэту, который в стихотворении «Далеко» хочет рассказать о первом эротическом воспоминании, но всё, что не стерла память, — лишь глаза юноши и «кожа, будто из жасмина». Порой эти мотивы достаточно причудливым образом перекликаются в одном тексте. В стихотворении «Так» герой с изумлением обнаруживает на продающейся подпольно («чтоб полицейский не увидел») порнографической фотокарточке «лицо, которое могло бы привидеться в сновидении». И, несмотря на то что можно только догадываться, в какой бедности и убогости этот юноша позировал фотографу, поэт заканчивает произведение, говоря, что для него тот всё равно останется «образом, сотворенным и данным для эллинистического удовольствия» — ведь именно так его и нарекла поэзия.

Гомосексуальность Кавафиса стала крайне неудобной темой, когда тот, уже посмертно, вошел в литературный канон в качестве национального поэта. Маститые филологи и хранители его архива утверждали, что однополые сексуальные контакты были лишь плодом фантазий поэта или же что гомосексуальность не стоит рассматривать иначе как одну из страстей Кавафиса, наряду с алкоголем, курением и игрой в теннис.

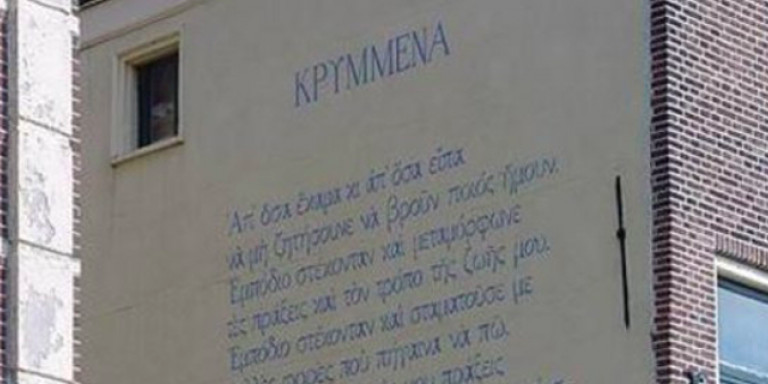

Альтернативной канону попыткой прочтения Кавафиса стала вышедшая в 2014 году книга «Те, что слеплены подобно мне: гомосексуал Кавафис и поэтика сексуальности». Ее автор рассматривал эротические стихотворения Кавафиса в контексте возможного поиска новой идентичности, которой стала восприниматься гомосексуальность лишь к концу XIX века. Фраза, вынесенная в название книги, представляет собой отрывок из заметки поэта о необходимости найти способ писать так, чтобы тексты становились светочем и отзывались в тех, что слеплены подобно ему. Этот образ также появляется в не опубликованном при жизни Кавафиса стихотворении «Сокрытые»:

Пусть в том, что я сказал, и том, что сделал,

никто не ищет, кем я был на самом деле.

Преграда предо мной была, что искажала

деяния мои и образ жизни.

Преграда предо мной была и не давала

сказать, когда я размыкал уста.

По самым незначительным поступкам,

по спрятанным от всех страницам —

лишь так меня почувствовать удастся.

Но, может быть, оно не стоит вовсе

внимания и кропотливого труда.

Однажды — в обществе не этом, лучшем —

некто другой, что слеплен мне подобно,

появится и сможет рассказать открыто.

Разумеется, сексуальность является лишь одной из точек вхождения в творчество такого многогранного автора, как Кавафис, в котором сплелись воедино архаика и новаторство. Но пронизывающее его стихи чувство новой идентичности, несомненно, стоит учитывать в качестве одного из факторов, обусловивших их колоссальное влияние на всю последующую греческую поэзию, как консервативную, так и экспериментальную.

Другим ключевым автором 1920-х годов стал Костас Кариотакис, сочетающий в своей лирической поэзии элементы модернизма с наследием французских проклятых поэтов, которых страстно переводил. Чувство обреченности и неизбежность смерти были центральными темами его творчества. Впрочем, нередко рука об руку с ними шла ирония.

Последний сборник поэта, «Элегии и сатиры», включает в себя стихотворение «Идеальные самоубийцы». Ими Кариотакис назвал тех, кто, считая, что «жизнь их была сплошной трагедией», регулярно подготавливают собственный уход из этого мира, каждый раз зная в глубине души, что найдется повод отложить его в последний момент. Однако трагическая судьба самого Кариотакиса, вопреки сюжету этого стихотворения, придала его названию обратный смысл. Летом 1928 года он провел десять часов в море в тщетных попытках свести счеты с жизнью. В предсмертной записке Кариотакис посоветовал всем, кто хорошо умеет плавать, избегать этого способа самоубийства. Отчаявшись утопиться, поэт выстрелил себе в сердце.

Может быть интересно

Среди представителей «кариотакианской» постсимволистской линии в греческой поэзии особое место занимает Наполеон Лапафиотис.

Одному жизнеописанию этого автора мог бы позавидовать любой проклятый поэт — денди и эстет, любитель гашиша и героина, гомосексуал и коммунист, покончивший с собой в глубокой нищете.

Перу Лапафиотиса принадлежит первый греческий поэтический манифест, опубликованный в 1914 году. В этом скорее романтическом, нежели футуристическом тексте поэт призывал всех тех, в ком, подобно нему, «бурлит Святой Дух Разрушения», сокрушая на своем пути ложных идолов прошлого, двинуться вперед — навстречу будущим литературным триумфам.

Лапафиотис покончил с собой в 1944 году.

В конце того же года, едва ли не сразу после освобождения Греции от немецких оккупантов, на афинские дороги были выброшены копии листовки, в лучших традициях итальянских футуристов объявляющей о том, что Обществом Эстетического Саботажа Древностей было принято решение взорвать Парфенон. Основателем этого общества и его единственным членом был поэт Йоргос Макрис. В листовке, среди прочего, говорилось о ненависти к национальному туризму и провозглашалось, что, поскольку сама деятельность по сохранению Акрополя является противной жизни, высшим художественным актом будет отправить его в вечность, которой он и принадлежит.

По какой-то злой иронии, Лапафиотиса и Макриса роднит не только беспрецедентное для греческой поэзии обращение к жанру манифеста, но и добровольный уход из жизни. Январским утром 1968 года консьерж многоэтажки, в которой жил Макрис, увидел его поднимающимся наверх и спросил, куда он направляется. «Не волнуйтесь, я спущусь сей момент», — ответил поэт. Памяти Макриса посвятил несколько стихотворений его друг, близкий сюрреализму поэт Мильтос Сахтурис. Одно из них называется «Я жил близко»:

Я жил близ живых людей

и любил живых людей

но всё же сердцу моему были ближе

неистовые крылатые больные

великие безграничные безумцы

и также восхитительно мертвые

Сюрреализм и интернационализм

Несмотря на вовлеченность греческой литературы исключительно во внутренние вопросы, образ Эллады, вдохновлявший романтиков и символистов, оказался не менее притягательным и для пришедших им на смену модернистов. Именно с современного разговорного языка начал знакомство с греческим Джеймс Джойс — писатель, которого вряд ли могла не заинтересовать греческая диглоссия и предлагаемая ею творческая свобода. Ирландец даже настаивал, чтобы обложка первого издания «Улисса» была раскрашена в цвета греческого флага.

Еще сильнее Эллада поразила Генри Миллера. Он буквально влюбился в прямоту и искренность ее жителей, столь отличающихся от напыщенности европейских и американских интеллектуалов. В конце 1930-х годов писатель несколько месяцев путешествовал по стране и даже хотел остаться в ней навсегда, но начало войны помешало этим планам осуществиться. Вернувшись в Нью-Йорк, Миллер описал путешествие в романе «Колосс Маруссийский» — книге, которую автор считал своим лучшим произведением.

В самой греческой литературе расцвет модернизма пришелся на 1930-е годы и навсегда изменил ее облик. Дебютировавшее в то время поколение литераторов («поколение ’30-х») за несколько десятилетий вывело новогреческую поэзию из безвестности к международному признанию и двум Нобелевским премиям. К представителям этого поколения относятся и греческие сюрреалисты.

Сюрреализму не суждено было оформиться в Греции в единое сплоченное движение, поскольку публика до сих пор не была готова к авангардизму и экспериментаторству. Однако в наши дни сложно найти в Греции хотя бы одно издательство или учебник литературы, которые бы полностью игнорировали это течение. Первым автором, обратившимся в своем письме к сюрреалистским практикам, был Николас Калас.

Калас пришел в литературный авангард через страстное увлечение коммунистическими идеями и пролетарским искусством. Он восхищался фильмами Дзиги Вертова, стихами Луи Арагона и Владимира Маяковского, которого читал во французских переводах. Другим источником вдохновения для него было творчество Кавафиса. Первый стихотворный сборник Каласа вышел в 1932 году и вызвал холодную и даже открыто враждебную реакцию со стороны как критиков, так и тех авторов, которых он считал своими союзниками.

Горько разочарованный таким приемом, поэт уезжает во Францию и сближается с группой сюрреалистов, возглавляемой Андре Бретоном. В одном из главнейших центров парижской интеллектуальной жизни — магазине «Шекспир и компания» — Калас знакомится и без памяти влюбляется в приехавшего из Англии восемнадцатилетнего поэта и художника. В будущем этот юноша изобретет метод нарезок и машину сновидений. Его имя — Брайон Гайсин.

Калас вводит Гайсина в круг сюрреалистов, в котором, впрочем, тот не задержится надолго. По распоряжению Бретона его работы будут сняты с экспозиции всего за день до открытия масштабной коллективной выставки, а сам Гайсин будет исключен из группы без объяснения причин. После исключения Калас и Гайсин путешествуют по Франции и Греции.

По воспоминаниям последнего, Калас, который был почти на десять лет старше, хотел играть для молодого поэта ту роль, которую Поль Верлен играл для Артюра Рембо. Их бурный роман продлился несколько лет, но и после его окончания поэты поддерживали дружбу и отметились рядом совместных творческих проектов — к примеру, в США в рамках неофициальной «международной гомосексуальной группы», в которую, помимо Гайсина и Каласа, входили поэт Чарльз Генри Форд, художник Павел Челищев, а также прозаик и кинокритик Паркер Тайлер.

Читайте также

В 1938 году Бретон во время поездки в Мексику совместно с художником Диего Ривера и Львом Троцким написал манифест «В поддержку революционного независимого искусства», в котором объявлялось о создании «Международной федерации революционного независимого искусства» (F.I.A.R.I.). Калас, порвавший с коммунистической партией и пришедший к троцкизму еще в 1933 году, с энтузиазмом вошел в состав этой федерации и стал автором ее печатного органа La Clé.

В том же году на французском языке вышла книга Каласа «Очаги пожара», представлявшая собой некий гибрид критики, поэзии и манифеста. В первой ее части поэт сфокусировался на вопросах эстетики, а вторую посвятил проблеме всестороннего освобождения человека с позиций этики, политики, философии и эротизма. В своем восторженном предисловии Бретон заявил, что эта книга способна дать убедительные ответы на все вопросы, которые ставились перед сюрреализмом последние двадцать лет.

Один из экземпляров «Очагов пожара» Калас отправил Уильяму Карлосу Уильямсу. Вскоре после этого состоялось и личное знакомство двух авторов, когда Калас прибыл в Америку, первым привезя на континент идеи сюрреализма. Уильямс испытывал сильный интерес к французскому движению и на время стал напарником Каласа и переводчиком его стихотворений. Поэты также замышляли издание совместного журнала «Мидас», но этим планам не суждено было сбыться. В США Калас дает интервью и готовит публикации своих французских соратников. Также он пишет статью «К третьему манифесту сюрреализма».

Учитывая крайнюю нетерпимость Бретона к мужской однополой любви, кажется парадоксальным, что именно гомосексуал Калас стал первым амбассадором сюрреализма в Америке.

К примеру, еще на заре движения Бретон исключил за гомосексуальность одного из своих ближайших сподвижников — «идеального самоубийцу» от сюрреализма Рене Кревеля. И пусть даже он сам «из соображений нонконформизма» отдавал предпочтение «содомии» в любви между мужчиной и женщиной, Бретон обвинял «педерастов в том, что они навязывают человеческой терпимости ментальный и нравственный изъян», который стремится возвести себя в систему и парализовать всё, что ему дорого. Так что когда в 1943 году Калас женился, в американских гей-барах стали подшучивать, что он сделал это, лишь чтобы умилостивить гомофобного вождя сюрреализма.

Однако уже к середине 1940-х годов Калас по причине идеологических расхождений с Бретоном отходит от сюрреализма и литературы в сторону арт-критики и кураторской деятельности. Для греческого поэта сюрреализм никогда не утрачивал политического освободительного подтекста, в то время как Бретон после мексиканского манифеста начал всё больше обращаться к ностальгии и метафизике. Тем не менее поэты сохраняли дружбу вплоть до смерти основателя сюрреализма в 1966 году. Даже после конца «исторического» сюрреализма Калас — к тому времени профессор изящных искусств — выступал с рядом статей, призывавших к переоценке революционного потенциала сюрреализма в современных реалиях.

В 1957 году Калас, вместе с Максом Эрнстом, Жаном Кокто, Марселем Дюшаном и многими другими, сыграл роль в фильме дадаиста Ханса Рихтера «8×8: Шахматная соната в 8 движениях»

В 1935 году, когда Калас был уже во Франции, на его родине разразился настоящий скандал, связанный с сюрреализмом. Причиной послужила публикация стихотворного сборника «Доменная печь». Его автор, поэт и психоаналитик Андреас Эмбирикос, впервые для страны использовал сюрреалистическую технику автоматического письма, предполагавшую отказ от контроля разума и высвобождение подсознания. Более того, этот эксперимент был написан на кафаревусе — языке, свойственном консерваторам!

Эмбирикос выступает в качестве популяризатора сюрреализма в Греции: он проводит лекцию, организует в своем доме выставку работ французских авторов, переводит их тексты. Он даже планирует вместе с Каласом создать печатный орган, в котором могли бы публиковаться греческие сторонники сюрреализма. К таковым в первую очередь стоит отнести художника и поэта Никоса Энгонопулоса, а также будущего нобелиата Одиссеаса Элитиса, находившегося в то время под сильным влиянием сюрреализма, в частности творчества Поля Элюара.

Однако консервативные модернистские тенденции явно оттесняли сюрреализм на периферию. А дальше произошла череда трагедий. 28 октября 1940 года итальянский посол выдвинул греческому премьер-министру ультиматум, согласно которому тот должен был позволить итальянским войскам оккупировать страну, на что получил лаконичный ответ — όχι («нет»). Греция вступила во Вторую мировую войну, Энгонопулос и Элитис отправились на албанский фронт, где последний едва не погиб. Весной 1941 года страна была полностью оккупирована немецкими войсками.

Несмотря на оккупацию и голод, унесший сотни тысяч жизней, поэты продолжали собираться в доме Эмбирикоса и читать стихи. Одним из авторов, посещавших эти собрания, был Нанос Валаоритис. Первая публикация Валаоритиса состоялась в 1939 году в главном рупоре греческого модернизма — журнале «Новая литература», когда поэту было восемнадцать лет. К началу войны молодой сюрреалист был знаком не только с важнейшими представителями новой греческой литературы, но и с зарубежными филэллинами, такими как Генри Миллер и Лоренс Даррелл.

Осенью 1944 году Валаоритис через Каир доезжает до Лондона, где вручает британским интеллектуалам и издателям рекомендательные письма от Йоргоса Сефериса — поэта и дипломата, а в будущем лауреата Нобелевской премии. Уже в Англии Валаоритис узнаёт, что после окончания Второй мировой в Греции разразилась Гражданская война, которой было суждено продлиться до 1949 года и закончиться разгромом коммунистов, разделив греческую нацию и нанеся ей неизлечимую травму.

Родина — молчание

В Лондоне Валаоритис входит в круг британских интеллектуалов, писателей и издателей. Он знакомится с Томасом Стернзом Элиотом, который был крайне удивлен увидеть второго в своей жизни грека. Впрочем, когда он сообщил, что первым представителем нации, с которым ему довелось познакомиться, был король Греции, молодой поэт ошарашил его еще больше, сказав, что в монархе не течет ни капли греческой крови.

За время, проведенное в Британии, Валаоритису удалось внести существенный вклад в популяризацию греческой поэзии. Там же вышла и его собственная дебютная книга стихов. В начале 1950-х годов он ненадолго возвращается в Афины, где лишь ужасается царящей в городе после окончания войны атмосфере отчуждения. Даже те литераторы, кто продолжали собираться во время оккупации, будто бы отдалились друг от друга. Поэт переезжает в Париж, где знакомится со своей будущей женой, американской художницей-сюрреалисткой Мэри Уилсон, которая вводит его в круг Андре Бретона. Также он встречает многих представителей американской бит-литературы.

Началу 1960-х в Греции сопутствовали либерализация и экономический рост, что повлияло и на литературный климат. Как и в 1930-е годы, страна стала манить представителей передовых литературных течений. В 1961 году в двухмесячное путешествие по Греции отправляется Аллен Гинзберг. Валаоритис и другие представители греческого литературного андеграунда становятся его неофициальными гидами. Алан Ансен — другой американский битник, прототип Ролло Греба из «В дороге» и А.Дж. из «Голого завтрака» — настолько сильно влюбился в Грецию во время визита в 1960-е годы, что остался в Афинах вплоть до своей смерти.

Может быть интересно

В 1963 году происходит событие, утвердившее значимость греческой литературы на мировом уровне, — Йоргос Сеферис получает Нобелевскую премию. Это вызывает общенациональный подъем и порождает среди молодых авторов множество эпигонов. Валаоритис, к тому моменту окончательно вернувшийся в Афины, создает журнал «Вновь» — альтернативу «сеферианской» поэтической линии, приветствующую авангардизм и любые проявления экспериментаторства. Номера журнала выходят с подзаголовком «Поисковая тетрадь».

Список литераторов, сплотившихся вокруг журнала, действительно впечатлял. Помимо сюрреалистов 1930-х годов Каласа, Эмбирикоса и Энгонопулоса, в нем публиковались работы автора одного из важнейших греческих послевоенных романов «Третий брак» Костаса Тахциса, писателей Паноса Кутрумбусиса и Александроса Схинаса, сочетавших в творчестве научную фантастику с литературой абсурда и черным юмором, поэтессы Мандо Аравандину, оригинально развившей в стихах идеи французского нового романа, и многих других. Первый номер журнала открывало предисловие Йоргоса Макриса, а последний включал теоретическую статью Йоргоса Сефериса. Еще более внушительно выглядел состав зарубежных авторов, среди которых были Сэмюэль Беккет, Олдос Хаксли, Джойс Мансур, Аллен Гинзберг, Гарольд Норс, Фернандо Аррабаль.

Группа журнала «Вновь» имела масштабные издательские планы, однако просуществовать ему было суждено лишь четыре года. В апреле 1967-го группа военных совершила государственный переворот и установила в стране цензуру, вследствие чего Валаоритис принял решение закрыть журнал и переехал в США, где получил должность преподавателя сравнительной филологии и творческого письма (creative writing) в Университете Сан-Франциско. Среди студентов Валаоритиса были Рон Силлиман и Карла Харриман — представители сформировавшейся к середине 1970-х «языковой школы» в поэзии, которая вызывает большой интерес у их наставника.

Во время одного из путешествий в Париж Валаоритис знакомится с молодым греческим поэтом Андреасом Пагулатосом, который представляет его участникам «движения изменения форм» — кругу французских поэтов и ученых, сплотившихся вокруг основанного философом Жан-Пьером Файем журнала Change. Эта череда знакомств сыграла важную роль в распространении «языковой школы» на европейском континенте. Валаоритис посвятил ей ряд научных докладов и статей, где проводил параллели между американскими, французскими и греческими авторами. Кульминацией стал подготовленный им специальный выпуск журнала Change, который был посвящен американской школе.

Пагулатос стал центральным представителем греческой «языковой школы». Еще до знакомства с теоретическими установками американских поэтов он фактически сформулировал их самостоятельно в комментариях к своему первому сборнику, охарактеризовав собственный метод как «декодирование предшествующей поэтики, динамический отказ от правил, выявление распада в сигналах заряженного идеологией языка ради их новой семантики».

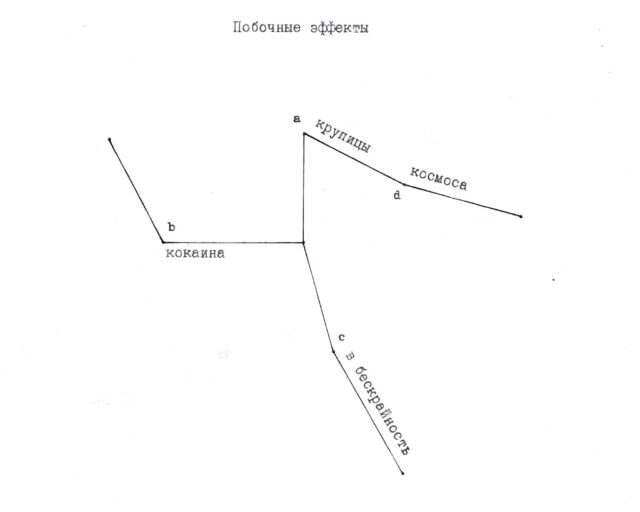

В центре поэтических практик Пагулатоса лежало исследование взаимодействия написанного с пустотой на странице, которую он называл άλεκτον («несказáнное»), а также «физического» измерения письма, выражавшегося в восприятии слов как оставляемых следов.

Эти темы заинтересовали жившего в Париже греческого художника Йоргоса Лазонгаса, который стал развивать их посредством метода «слепой живописи» через угольную бумагу. В 1980-х годах Пагулатос и Лазонгас вместе издавали журнал «След(ы)», посвященный поэзии, философии и визуальным искусствам, а также отметились серией совместных перформансов, проведенных во Франции (в частности, в Центре Жоржа Помпиду) и в Греции и названных по второй книге поэта — «Текст Тело».

Читайте также

Всемирная история сложной поэзии: от Руми и скальдов до Тредиаковского, Малларме и Пауля Целана

Во времена диктатуры страна вновь оказалась в культурной изоляции, и Париж стал главным очагом греческой интеллектуальной жизни. Многие из тех, кто не бежал от преследования властей, отправлялись в добровольное изгнание. Показательна история поэта и художника Костиса Триандафиллу, которая вполне могла бы подойти для сюжета детективного романа или приключенческого сериала.

В 1968 году он создает журнал «Лотос» и, чтобы усыпить бдительность цензоров, разыгрывает перед ними настоящий спектакль, составив первые выпуски из путанных текстов о медитациях, йоге и восточных духовных практиках. Достигнув своей цели, Триандафиллу резко меняет направленность «Лотоса» и публикует беспрецедентные для первых лет диктатуры контркультурные тексты.

В 1971 году в парижской антологии авторов греческого сопротивления «Крики: страницы из непокоренной греческой литературы» поэт под псевдонимом публикует многостраничную поэму «Безумие», посвященную заключенным женщинам.

В этом тексте авторский голос сплетается с анонимными рассказами женщин о пережитом в застенках хунты, которые публиковались в греческой подпольной прессе:

Триандафиллу сближается с группой «Социализм или варварство» — греческим ответвлением французского леворадикального объединения, основанного в конце 1940-х годов философами Клодом Лефором и греком по происхождению Корнелиусом Касториадисом. Также, уйдя из им же созданного «Лотоса», поэт вместе с Андреасом Пагулатосом открывает новый журнал — «Действие», единственный номер которого вышел в 1972 году и включал переводы Вальтера Беньямина, Бертольда Брехта, Жоржа Батая и многих других. За эту деятельность власти подписывают приказ об аресте Триандафиллу, однако, по счастливому стечению обстоятельств, солдаты пришли в дом поэта, когда тот уже был вне досягаемости. Молодой литератор закончил учебу в Афинах и поступил в экспериментальный Университет Париж VIII, чтобы изучать кинематограф и аудиовизуальные искусства. Его научным руководителем стал философ и теоретик постмодернизма Жан-Франсуа Лиотар.

В Париже Триандафиллу узнаёт о современных течениях экспериментальной поэзии, а также входит в круг Касториадиса. На стенах парижской подземки он встречает цитаты из собственных самиздатовских поэтических книг — послания парижских греков друг другу. За полгода до падения режима в Греции, куда Триандафиллу регулярно возвращался по поддельным документам, выходит его дебютная книга стихов. На последней ее странице располагалась издевательская приписка:

«К сведению профессиональных литераторов, которые прочтут эту книгу (оценивая ее по профессиональным критериям), и критиков с их рецензиями: вас самих и ваши мнения я записываю на своих изумительных яичках».

Первые годы после падения диктатуры также не были безоблачными.

Премьер-министр Константинос Караманлис, осуществлявший переход страны к парламентской республике, стремился «задавить анархию в зародыше». Он отправил в тюрьму множество издателей левой и анархистской направленности, среди которых был и ответственный редактор журнала «Социализм или варварство», освобожденный впоследствии под залог и подписку о невыезде.

Примерно в то же время на скамье подсудимых оказалась редколлегия журнала «Знак» из-за публикации битнического рассказа, содержащего описания гомосексуальной проституции в Афинах. Литераторы предстали перед председателем Яннисом Деяннисом — поэтом и судьей, подписавшим смертный приговор греческим диктаторам (впоследствии замененный на пожизненное заключение). На слушании поэтесса Наташа Хадзидаки, входившая в редколлегию журнала, произнесла настоящую апологию бит-литературе, превратив судебный процесс в полемику с Деяннисом о необходимости поэтических новаторств.

Несмотря на тоталитарные, а впоследствии и «демократические» репрессии властей, 1970-е годы стали пиковым периодом существования греческий параллельной культуры, или «Сцены», как назвал ее поэт Михаил Митрас. Он подчеркивал, что ее существование обуславливается не единой эстетической концепцией, но скорее непосредственной деятельностью группы людей, будь то литература, визуальные искусства и хеппенинги.

В те годы были написаны одни из наиболее смелых и самобытных произведений греческой экспериментальной литературы: деконструирующие нарратив посредством комбинаторики рассказы Михаила Митраса, феминистские стихи и романы-коллажи Наташи Хадзидаки, роман «Фарс» Эрси Сотиропулу, повествующий о двух подругах, занимавшихся телефонным пранком. Однако в то время, когда писатели-экспериментаторы ставили под сомнение роль автора как духовного наставника и вовлекали читателя в равноправный творческий процесс, в национальную литературу возвращались реализм и исторические мотивы.

Окончательное расхождение двух параллельных тенденций случилось уже в 1980-е годы, когда основным направлением экспериментальной литературы стала визуальная поэзия. Первая международная выставка визуальной поэзии прошла в Греции в 1981 году. Ее организовали три греческих поэта, которые долгое время жили во Флоренции и вдохновились деятельностью авангардистской «Группы 70». За этой выставкой последовали другие, и концу 1980-х основной костяк греческой группы визуальной поэзии составляли уже 12 участников, среди которых были как поэты, так и деятели визуальных искусств.

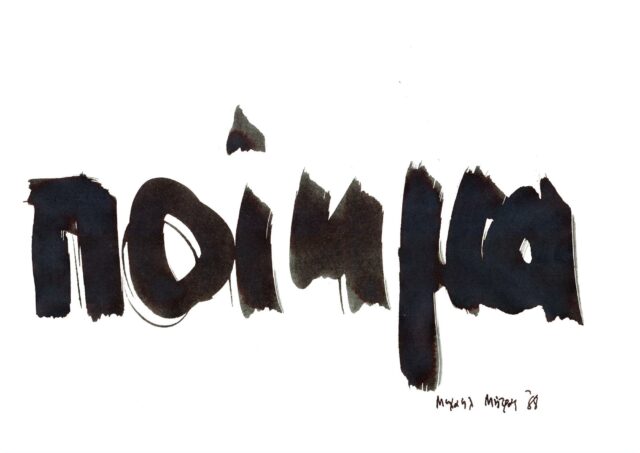

В своих визуальных работах греческие поэты стремились к созданию интернационального языка, а также задавались вопросом, что может считаться стихотворением. Например, диптих Сотиропулу изображает девушку, которая пишет в небе «это — стихотворение», потом уходит, а надпись остается висеть в воздухе. Авторству Митраса принадлежит цикл работ, каждая из которых содержит лишь одно слово на пустом листе — ποίημα («стихотворение»).

Поэзия наизнанку

Последняя выставка греческой группы визуальной поэзии состоялась в 2012 году. Однако некоторые ее участники, такие как Костис Триандафиллу и Димосфенис Аграфиотис, и в наши дни продолжают раздвигать границы поэзии, используя как техники прошлого века, так и современные технологии. Развивают экспериментальную литературу и авторы, сформировавшиеся уже в XXI веке.

Василис Аманатидис создает поэтические книги, каждое стихотворение и каждый визуальный элемент в которых не столько воспринимаются по-отдельности, сколько работают на создание единого комплексного произведения. Функционирующая с 2005 года афинская группа сюрреалистов продолжает опыты своих предшественников, находясь в тесном контакте с другими современными сюрреалистическими объединениями.

Поэт и популяризатор квир-поэзии, работающий под псевдонимами Sam Albatros и αδερφή («сестричка», сленговое обозначение гомосексуала), создает стихотворения методом нарезок, используя результаты поиска в Google по ключевым словам, задающим тематику текста. Живущий в Лондоне Константинос Папахараламбос создает визуальную «топографическую» поэзию и исследует, как социальные сети «воспроизводят» людей в виртуальном пространстве. Астра Папахристодулу, также из Лондона, пишет на английском языке, работая во множестве жанров, основными из которых можно назвать объектную и визуальную поэзию. Также она выступает куратором онлайн-выставок визуальной поэзии.

Греческие литературные институции, «экспортирующие» сюрреалистов как представителей великого «поколения ’30-х», практически полностью игнорируют существование последующей параллельной культуры, предлагая зарубежному читателю туристический облик солнечной Греции и тактично умалчивая о ее истерзанной войнами и трагедиями мрачной изнанке. Тем не менее, несмотря на то что в стране фактически не было полностью оригинального литературного авангарда, ряд зарубежных течений отмечен безусловным греческим присутствием. А это значит, что греческая экспериментальная поэзия, в наши дни привлекающая всё большее число исследователей, смогла интегрироваться и оставить свой след в далеко не законченной истории мирового неконвенционального искусства.