Против тварного мира. Свобода и обреченность Николая Бердяева

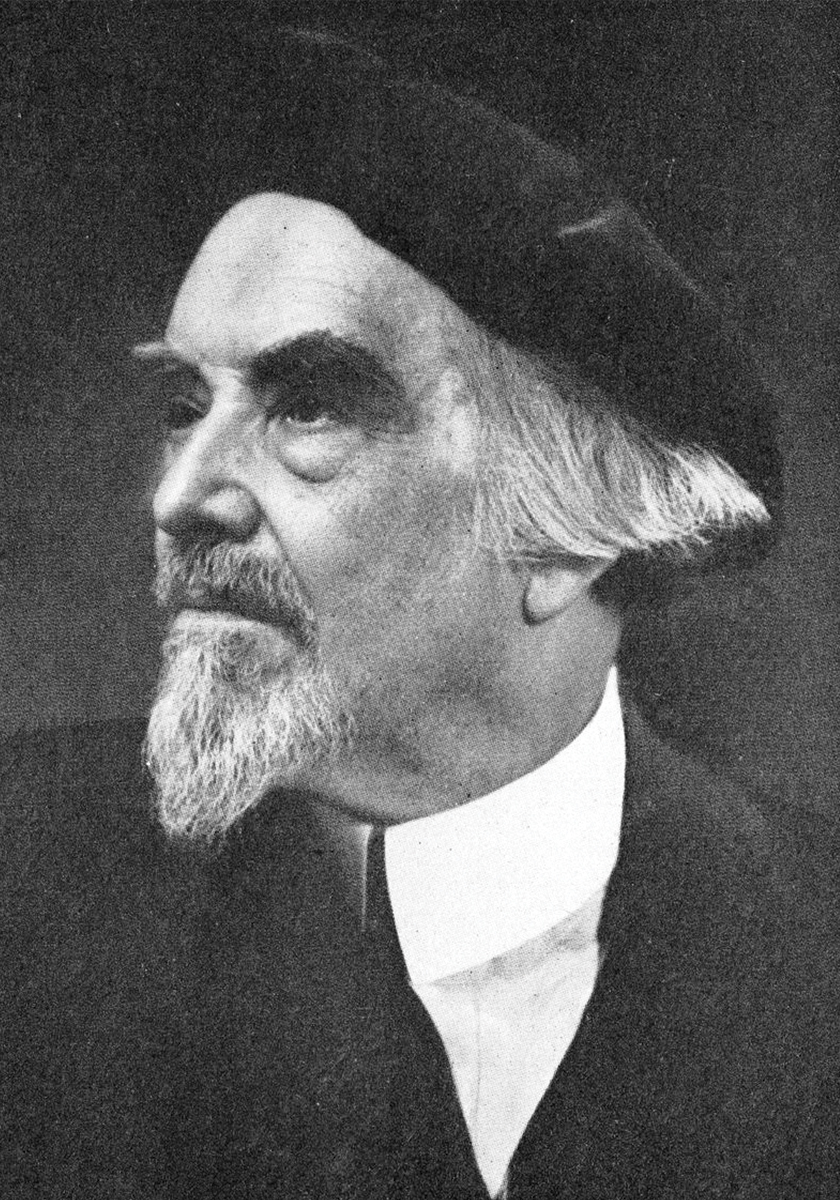

147 лет назад, 18 марта 1874 года, родился один из самых ярких русских философов начала XX века — Николай Бердяев. Сначала марксист и участник подпольных партий, потом религиозный мыслитель, он был неугоден и Российской империи, где несколько раз оказывался в ссылке, и советскому государству, где был дважды арестован, а затем выслан из страны на «философском пароходе». В честь дня рождения Бердяева Кирилл Забелин рассказывает о центральном концепте в его творчестве — свободе, противостоящей реальности и определяющей сущность человека.

Николай Александрович Бердяев был и остается одним из самых неординарных русских мыслителей. Это тот редкий случай, когда имя философа одинаково хорошо известно как на родине, так и за рубежом.

Стиль его философствования почитателю классического канона может показаться вызывающим. Манера мыслить, размах риторики, энергийность его текстов порой шокируют. Принципиальную «художественность», чуткую эстетическая совесть, несгибаемую волю к абсолютной творческой власти сложно простить философу, претендующему на разрешение глобальных философских проблем в рамках достаточно консервативной традиции европейской мысли.

Читайте также

И многие не простили. Отсюда известное «Бердяев — это не Россия», прозвище Белибердяев и тому подобное. Отсюда атака со всех флангов, шлейф страстной нелюбви, который тянулся за философом всю жизнь. То «слева», то «справа» распускались «белые» и «красные» ядовитые цветы общественного недовольства. А ягодки еще были впереди.

Так он и жил: между двух огней, грозящих опалить мотылька в свободном полете мысли.

«Ищущий философии свободы, идущий путем великого делания себя свободным — се есть сын мой возлюбленный, в котором есть мое благоволение», — мог бы молвить с небес Бог Николая Бердяева.

И Бердяев был достойным сыном.

Что отличает достойного от недостойного? Следование завету отца, претворение в жизнь правды, завещанной предком.

Такой правдой для Бердяева была Свобода. Эту заповедь философ чтил свято, даже в самые трудные, переломные моменты жизни.

Известный факт биографии Бердяева: последовательный, неуклонный разрыв с любой социальной средой, которая посмела бы усовещивать человека в его бытии человеком. Он не позволял господствовать над собой никому и ничему. Никогда.

Об этом Бердяев пишет в автобиографической работе «Самопознание». Вот небольшой, но показательный отрывок:

«По характеру своему я принадлежу к людям, которые отрицательно реагируют на окружающую среду и склонны протестовать. Это также форма зависимости. Я всегда разрывал со всякой средой, всегда уходил. У меня очень слабая способность к приспособлению, для меня невозможен никакой конформизм. Эта неприспособленность к окружающему миру — мое основное свойство».

Кадетский корпус, университетский круг, среда революционно настроенных марксистов, высоколобая аристократия, эмигрантская братия — ничто в конечном итоге не могло удовлетворить его моральное, его религиозное чувство. Бердяев отчаянно не соглашался быть компромиссной фигурой. Ни один друг и ни одно содружество не были ему дороже Истины.

Этой Истиной, этой Благодатью для Бердяева является Свобода. Она становится основой его жизни и творчества. Подобно тому, как Василия Розанова с молодых лет «мучал Бог», Бердяева мучала свобода.

Но что же в ней такого мучительного? Чем она может так истомить человеческий дух?

Бердяев ответил бы: тем, что она необходима.

Необходима не в том смысле, как свободу понимали Спиноза или Гегель. Нет, против их «свобод» Бердяев поднимал кровавые сердечные восстания: принятие свободы как осознанной необходимости он счел бы рабством у мира.

Свобода необходима, по Бердяеву, иначе. Необходима в своей несотворенности. Философ убежден: свобода имеет нетварную природу. Выражаясь в терминах любимого мистика Бердяева Якова Бёме, она есть темный, иррациональный исток Бога. Она необходима как некая субстанциональность, самодовление. Неизвестное, непроизводное, непроизвольное. Икс. То, что «не от мира сего». И то, что делает этот мир и человека в нем возможными. Любой другой расклад — это развенчивание самой ее сущности, ее бытия именно как свободы.

Но если свобода не зависит ни от чего, кроме себя самой, если она автономна, то она и необходима. Ничто в мире, ничто в Боге не может отменить свободу, сделать ее случайной, контингентной или какой-либо иной, поставить в зависимость от каких-либо обстоятельств. Это прямой вывод из бердяевской трактовки феномена свободы. Вывод теоретический, но и практический.

Как уже было сказано, Бердяев проводил в жизнь беспрецедентную по своей принципиальности программу, основанную на признании в качестве единственной необходимости для человека необходимости исповедовать религию Свободы.

Свободы от человеческого, слишком человеческого. И божественного, слишком божественного.

Свободы от оценок. Свободы от. Свободы для.

И в тоже время свободы ото всех и всех для.

Свободы творить.

В конце концов, именно в творческой свободе проявляется подлинная сущность этого метафизического начала.

Поэтому пресловутый вопрос о смысле жизни, по мнению Бердяева, вполне может быть сведен к пониманию смысла творчества. Неспроста именно так называется одно из его наиболее вдохновенных сочинений.

Творчество, по Бердяеву, — единственное, что оправдывает человека перед лицом Бога.

Да, социум предусмотрел и иные пути искупления: благотворительность, почтительное отношение к старшим, бескорыстное стремление к достижению морального благополучия. Но на всём этом лежит тяжелый отпечаток, ибо распростерта над миром роковая длань «князя мира сего». Эти формы самооправдания частично приводят человека к источнику смыслов, которыми он может напитать свое существование. Но смыслы эти преходящи, тленны. «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — всё суета!»

Это тонко чувствовал Бердяев. Единственное, что не подвержено разложению, что надрывает ткань душного миропорядка и позволяет человеку вдохнуть полной грудью, — свобода, явленная в акте творчества. Свободный способен вытащить себя за волосы из болота. Свободный плюет в лицо тирану, даже если тиран — он сам. Свободный бежит от мира, но и преодолевает его — это лучшее «средство к новым войнам», как писал Ницше.

Наконец, Свободный въезжает в город на осле, так как он — победитель смерти.

Сложная фигура Христа, по Бердяеву, является важнейшей для осмысления проблемы свободы и необходимости, творчества и имитаторства, человека и мира, человека и Бога, отчаянья и спасения.

Множественность образов Христа — рабский и царственный, жертвенный и «мощный» — раскрывает, как пишет Бердяев, окончательную тайну о человеке. Ведь «великое дерзновение», сопутствующее любому поистине творческому акту, будет сопутствовать и прозрению Грядущего Христа, Абсолютного Человека. Христос у Бердяева выступает основанием свободного преодоления всего низменного и пошлого в человеке, всего, что мешает человеку стать равным себе в Боге и равным Богу в себе.

Христос — это своего рода духовная катапульта, способная запустить человека из хаоса собственного ничтожества в космос соборного величия. Величия без малых и великих, поскольку это духовное родство (творческое братство, соборность, коммюнотарность — как угодно) par excellence. Тайна человека — в его сопринадлежности Богу, сопричастности Свободе. И ничто иное не откроет ему пути к самому себе.

Однако есть одна большая проблема — проблема грехопадения.

Аксиома христианского сознания: мир отпал от Бога

Бердяев развивал идеи своего яркого предшественника, великого русского философа Владимира Соловьева, изложенные в его «Чтениях о Богочеловечестве». Мир лежит во зле, он есть царство необходимости, проникнутое пресловутой заботой о куске хлеба. Человек, носящий в сердце своем двоемирие, хранящий память об утраченном Рае, именно он выступает проводником и провозвестником свободы в этом мире. И потому ее вечным узником, ее невольником.

Положение невольника свободы заключается в том, что любое творческое усилие, любой бессмертный прорыв изначально обречен. Обречен, потому что свобода, воля творца, энергия его метафизического бунта против косности мира облекается миром в ему подобное, окутывается обманчивым покрывалом Майи. Это и называется объективацией: обертывание в конкретно-реальные, тесные формочки светоносного божественного содержания, которое пытается донести мировому целому подлинный творец. А ведь он один способен — пусть и ненадолго — расколоть это обманчивое целое, показать изнанку этого мира, великую скорбь его.

Скорбь, которая ложится на чело творца, невольника свободы.

Человек — слабое, подверженное влиянию существо, смертное, хуже того — внезапно смертное. И вот ему-то, этому двуногому без перьев, этому больному животному, и выпала судьба обреченно и страстно творить. И чем более страстно, тем более обреченно. Творить, прекрасно отдавая себе отчет в том, что любое его творение будет извращено и в конечном счете отвергнуто; что мир пережует его и выплюнет в считанные годы, при удачном раскладе — в считанные столетия; что в лучшем случае культура заботливо примет его в свое лоно и увековечит. И всё же это худшее, что культура может сделать с художником. Написать его портрет и повесить на свою почетную доску. В золотой рамочке.

Культура — это «Апофеоз войны» Верещагина. Культура — это старая некрофилка: она любит мертвых, потому что мертвые составляют ее достояние, ее золотой фонд. Культура — это гоголевская Коробочка, грязная торговка мертвыми душами.

Объективируя художника, отводя ему место в своей скоротечной вечности, культура закрепляет за миром победное право распоряжаться его именем, заглушая последние нотки Свободы, когда-то полнозвучно гремевшие в пространстве его творческого поиска.

Бердяев осозновал всё это. Человеку не суждено случиться в мире необходимости. Он неуместен, он выглядит нелепо на фоне его жестоких законов и тиранических устремлений.

Но человек со-вечен своей Свободе. Есть в нем нечто, что мир не может избыть. Человек и Свобода — одной крови. И потому он должен принять бой. Вступить в сражение без страха. Приветственно звенеть кольчугой, идя навстречу своей смерти, которая, если приглядеться, гораздо более благосклонна к его подлинной, внемирной сущности, чем жизнь, медленно и трусливо убивающая его, пока он ест, спит и идет на работу.

Читайте также

Бердяева не убила. Он уберегся. Он, верно, знал какое-то заклинание и умело его использовал. Возможно, суть этого заклинания была в чувстве священного долга перед Свободой. Бердяев не мог себе позволить сделать ни шагу назад. Его последний оплот, Свобода, находился вне зоны досягаемости извечного противника.

В «Войне и мире» Льва Толстого есть характерный эпизод:

«— Xa, xa, xa! — смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: — Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Xa, xa, xa!.. Xa, xa, xa!.. — смеялся он с выступившими на глаза слезами».

В пустыне мира, в юдоли плача едва ли возможен другой смех, смех по какой-либо иной причине. Только смех сквозь слезы прозрения.

И Бердяев это хорошо понимал: «Есть люди, — писал он, — которые чувствуют себя весело в пустыне. Это и есть пошлость».

Именно это тончайшее чувство мира и отличало его. Чувство, не позволявшее ему, с одной стороны, испытывать искреннюю, щенячью веселость в мире, который есть сплошь боль и ушиб, с другой — ехидно посмеиваться над ним и тыкать пальцем в его сочащиеся гноем язвы.

Нет, если Бердяев и смеялся, то только как Пьер у Толстого. Смеялся в пароксизме очистительного осознания себя недосягаемым для мира, глубоко чуждым и неподвластным ему.

Искусство быть посторонним, чутко пребывая в мире. Искусство акосмической толстовской любви, очищенной от мелочной ненависти. Искусство мироотрицания без пафосного миропорицания, которое так часто вырождается в глупое и самодовольное морализаторство.

Вот то, чем владел в совершенстве Бердяев.

Но волновало его и кое-что еще...

«Ницше возненавидел Бога, потому что одержим был той несчастной идеей, что творчество человека невозможно, если есть Бог. Ницше стоит на мировом перевале к религиозной эпохе творчества, но не в силах осознать неразрывной связи религии творчества с религией искупления и религией закона, не знает он, что религия едина и что в творчестве человека раскрывается тот же Бог, Единый и Троичный, что и в законе и в искуплении», — писал Бердяев в «Смысле творчества».

В этом отрывке он подчеркивает ненависть Ницше к Богу, но и его тоску по Богу. Ненависть как признак надорванности личности, ее духовной хилости. Тоску, снедающую изнутри. И мы хорошо помним, чем обернулось это темное чувство, захлестнувшее в какой-то момент своего носителя. Умопомрачением.

Бердяев, в отличие от Ницше, оправдывает Бога. Богу — богово, человеку — человеково. И это человеково есть Свобода.

Страшная, черноглазая, в духе Достоевского. Неси теперь свой крест, о свободный человек! Неси, пока тебя не распнут на нем! Поистине благородный, примирительный и жертвенный жест, ведь намного легче отвернуться от Бога, сделать из него смешного старика на облачке или сущего дьявола, свалив на него все беды и несчастия человеческого рода.

Но оправдывая Бога, нужно понимать, что философ оправдывает и человека. Это оправдание заключается в постановке перед человеком единственно его достойной задачи — задачи творческого подвижничества, невозможного без духовного родника Свободы.

Бердяев суров и взыскателен. Он взыскует человеческого восхождения, человеческого взросления и духовного становления. Пора человеку наконец стать человеком! Принять на себя ответственность быть тем, кем ему суждено быть.

Довольно трусливого бегства! Довольно капризов! Хватит прятаться в складках объективированного мира, за ширмой внешнего благополучия, боясь посмотреть своей свободе в глаза.

Подлинная свобода не есть бегство. Подлинная свобода — принятие своей Свободы свободной, с ее сермяжной правдой, это жизнетворчество в соответствии с ней. То, что впоследствии назовут «быть, а не казаться».

А ведь здесь, совсем рядом, на расстоянии крохотного логического шажка, и принятие своих корней, своей истории, и примирение с истерзанной национальной совестью. Здесь же — оставление попыток пришить своей самобытной культуре хвост мустанга, залезть в чужие узкие туфельки, натянуть кургузую французскую шляпку на горячую русскую голову.

Может быть интересно

Решительное экзистирование Мартина Хайдеггера: как перестать беспокоиться и начать умирать?

Иными словами, здесь — принятие себя в своей Свободе, без оглядки на других, без низведения Свободы до пресловутой свободы совести, выбора, слова — этих тоталитарных мифов современности. Здесь — истоки национального самосознания, по Бердяеву.

Свобода противоречива, антиномична. Как и Россия — «страна, ушибленная ширью», по выражению Николая Александровича. Свободе нужно учиться, ей нужно верить, ей нужно отдавать себя.

Так рушится представление о Бердяеве как о темном, лукавом философе.

Так Бердяев предстает перед нами в своем подлинном экзистенциальном великолепии, в своей неизбывной правде — в несотворенной Свободе своей.

Ведь в каждом человеке живет творец, в каждом звучит его духовная Родина.

И с каждого спросят в конце: что вы сделали со своим? Что со Своей?

Бердяев за себя ответил.