486 «лилейных» гравюр. Краткая история ботанической иллюстрации — от древнегреческих фресок до эко-арта

Сегодня ботаническая иллюстрация переживает настоящий бум. Более чем на столетие забытый жанр живописи неожиданно снова обрел популярность и сумел подстроиться под запросы наступившего века экологической осознанности. Однако корни искусства изображения растений лежат в далеком прошлом, когда влияние человека на природу было минимальным, а глобальных экологических проблем не существовало. О главных вехах развития ботанической иллюстрации со времен первых растительных изображений до современного эко-арта рассказывает Иван Дмитриев.

Зарождение живописной традиции

Первые изображения растений появились еще в Древнем Египте и Месопотамии около 4000 лет назад. Эти цивилизации славились развитым сельским хозяйством и высоким уровнем художественной культуры, поэтому неудивительно, что свои истоки ботаническое искусство берет именно там. Изображениями растений в первую очередь декорировали стены дворцов правителей, сосуды для вина, вазы, посуду, реже — монеты, оружие и одежду.

Культура Древнего Египта, во многом основанная на культе смерти, породила и другой тип изображений — наполненный мистическим, сакральным смыслом. Древние египтяне верили, что при переходе умершего в мир иной любые скульптурные и живописные изображения предметов быта, продуктов, оружия «оживают» и обеспечивают человеку безбедное вечное существование. Именно поэтому стены древнеегипетских усыпальниц нередко украшали рисунками или рельефами с изображениями различных плодов, сахарного тростника и лотоса.

Символизирующие фертильность и возрождение растения помещали не только в гробницах, но и у жертвенников, посвященных богам. К примеру, финиковая пальма ассоциировалась с богом Солнца Ра, а гифена, или дум-пальма, — с богом Луны Тотом.

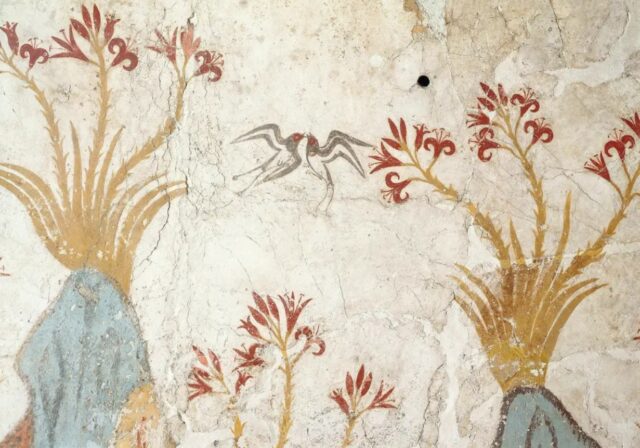

Растительные мотивы встречались и в преимущественно антропоцентричном искусстве Древней Греции. Их использовали в декоративных целях в домах богатых греков и храмах, а также для украшения амфор. Один из примеров древнегреческой живописной традиции — найденная в доме богатого грека на острове Санторини фреска с красными лилиями и ласточками, которую ученые относят к самым ранним реалистичным ботаническим изображениям. И всё же подавляющее большинство сохранившихся образцов флористической живописи того периода лишены сходства с настоящими цветами и кустарниками и представляют собой разнообразные узоры и орнаменты.

Ботаническая иллюстрация на службе науки

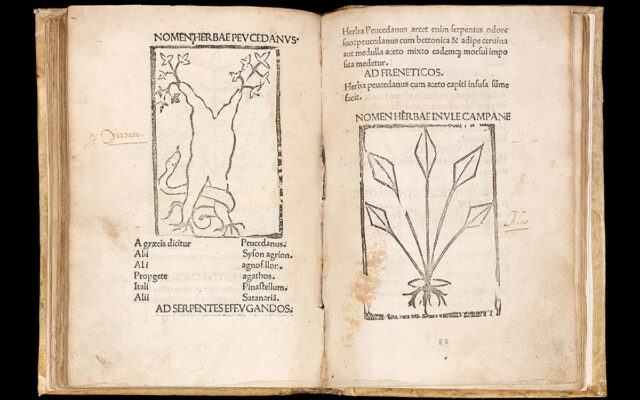

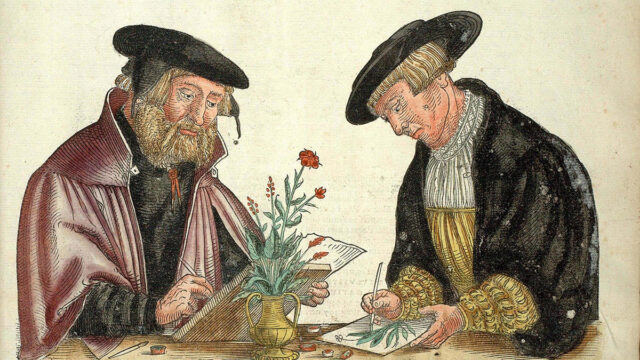

Со временем изображения растений стали служить не только мистическим и декоративным целям, но и научным. Лекари и ученые Древнего мира использовали ботанический рисунок при составлении травников и лечебников, в которые наряду с описанием свойств целебных растений помещали и их изображения. Ученики и преемники составителей таких документов дополняли их новыми зарисовками и описаниями, постепенно накапливая научные знания о пользе трав, ягод и кустарников и передавая их последующим поколениям.

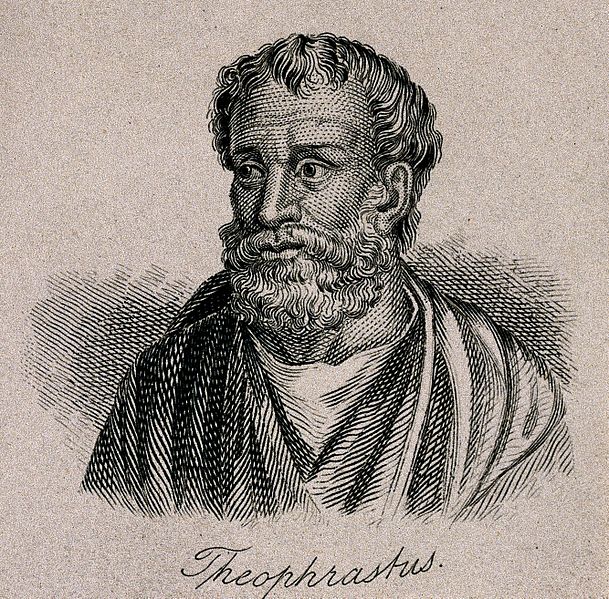

Несмотря на то, что самые ранние экземпляры таких книг были утрачены, известно, что еще в IV веке до н. э. Аристотель изучал применение растений в медицине и не обходился без визуализации объектов исследования. Его ученик Теофраст (ок. 371–287 годов до н. э.), которого справедливо называют отцом ботаники, внес огромный вклад в развитие естественных наук и медицины. Он оставил два многотомных труда — трактаты «История растений» (Historia Plantarum) и «Причины растений» (De causis plantarum), — в которых впервые предпринял попытку систематизировать растительный мир и подробно описал структуру, размножение, пользу и вред, а также места произрастания более 500 видов растений.

Наряду с древнегреческим фармакологом Кратеуасом (I век до н. э.), чьи рисунки многократно копировались его последователями, именно Теофраст заложил основы ботанической иллюстрации в традиционном ее понимании.

Точность и простота изображения, а также гиперболизация отличительных признаков каждого вида для упрощения их дифференциации стали характерными особенностями научного ботанического рисунка и оставались неизменными в течение многих веков.

Этого же стиля изображения придерживался древнегреческий врач Диоскорид (ок. 40–90) — составитель выдающегося сочинения De materia medica, или «О лекарственных веществах». Знаменитая фармакопея, написанная в I веке, включала описания и изображения порядка 1000 медицинских препаратов, более 800 из которых — растительного происхождения. В отличие от работ упомянутых авторов пятитомный трактат Диоскорида был переведен на латынь уже в начале VI века. Благодаря этому он получил широкое распространение и стал основным источником знаний о применении различных растений, который использовали лекари и ученые Запада и Востока вплоть до XVII века.

Ботаническое Возрождение

После нескольких столетий культурной стагнации, начиная с середины XV века художники Европы снова обращаются к миру флоры, теперь — в поисках новых эстетических идеалов и источников вдохновения. Экспериментируя с техниками и материалами, такие художники, как Пизанелло (1395–1455) и Жан Бурдишон (1457–1521), пытаются изменить художественный язык изображения растений. Благодаря усилиям этих и других живописцев Раннего Возрождения ботаническая иллюстрация выходит за рамки служебного искусства и постепенно оформляется в полноценный жанр живописи.

Так, если раньше самостоятельные изображения растений использовали исключительно в научных (травники и фармакопеи), декоративных (украшение помещений, одежды и предметов быта) целях, то теперь популярность обретает идея об их самодостаточности.

Одним из художников, вдохнувших новую жизнь в искусство ботанического рисунка, был немецкий живописец и гравер Альбрехт Дюрер (1471–1528). Апологет натурализма — максимально реалистичного изображения объектов наблюдения без прикрас, — Дюрер оставил 12 акварелей, живо и точно передающих красоту и сложноустроенность растительного мира. Сухие листья, надломленные стебли, завядшие бутоны — всё это интересовало художника не меньше, чем яркие пышные соцветия и спелые плоды.

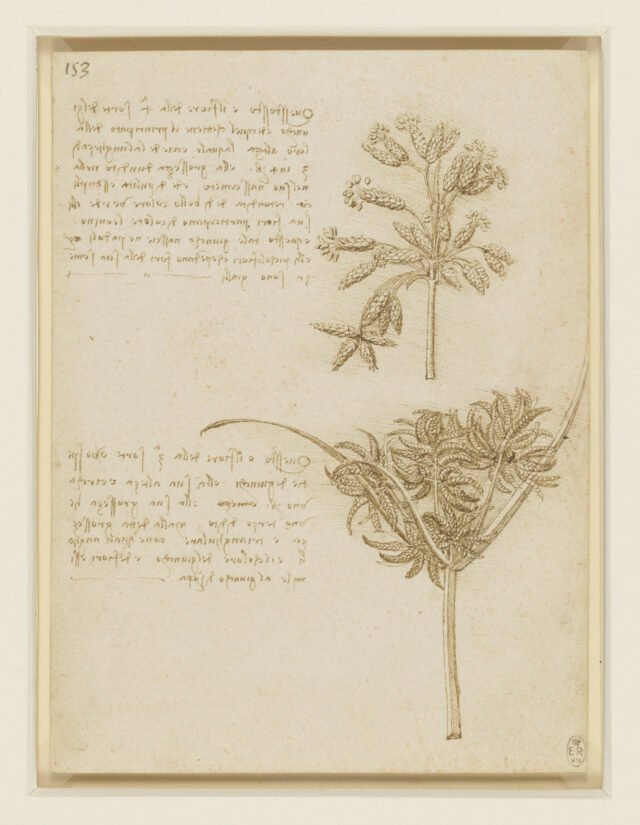

Наряду с Дюрером в этот период творил не нуждающийся в представлении Леонардо да Винчи (1452–1519). Итальянский мастер так же, как и его современник, изображал растения в стиле натурализма, исследуя их физиологические особенности и эстетические качества. Большую часть его ботанических рисунков, тем не менее, нельзя отнести к самостоятельным произведениям искусства: это зарисовки и эскизы к ныне утраченной картине «Леда и лебедь». Ветки ежевики и дуба, цветы ветреницы и ежеголовника — эти и другие растения, детализированные изображения которых мы можем увидеть сегодня, украшали полотно, подчеркивая природную красоту и изящество заглавной героини.

Флора заокеанья

В эпоху Великих географических открытий (XV–XVII века) и последующей колонизации новых земель крупнейшими европейскими державами представление человека об окружающем мире, в частности о флоре и фауне, изменилось. В это время происходит так называемый «Колумбов обмен» — перемещение растений, животных, культурного наследия, человеческих популяций, болезней, технологий между Старым Светом, Америкой и Африкой, — который полностью меняет существующий миропорядок.

Именно в это время в Европу привозят такие сельскохозяйственные культуры, как помидоры, картофель, рис, табак, кукурузу, какао, которые довольно быстро полюбились жителям метрополий и значительно изменили их потребительские привычки.

Установление связей с Новым Светом повлияло и на науку. С получением доступа к тысячам неизвестных ранее видов растений и животных, требующих изучения, зоологи и ботаники поняли, что существующего свода знаний о флоре и фауне недостаточно. Однако привозимые из-за океана экземпляры не удовлетворяли их научных запросов: информацию о механизмах адаптации, особенностях размножения и распространения неисследованных видов можно было получить лишь в местах их обитания — в горах, джунглях и прериях.

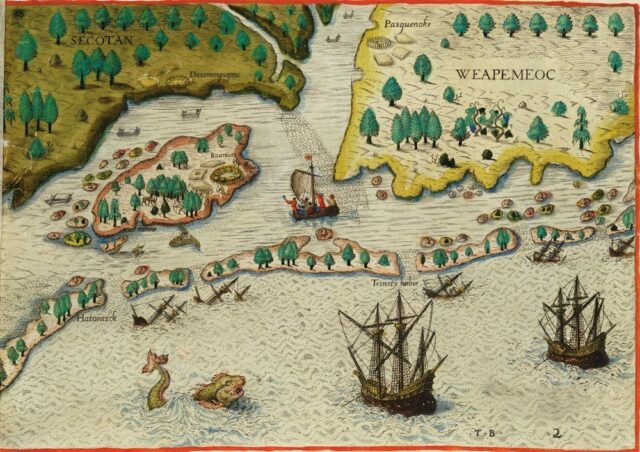

Так, в течение XVI–XVIII веков практически на каждом корабле, который шел в Африку или Америку, находился ученый, в чьи задачи входило не только исследование, но и зарисовка экзотической флоры и фауны. Ученый-живописец был одним из центральных членов первых географических экспедиций, однако нередко и торговые и военные корабли соглашались взять на борт дополнительного пассажира.

Одним из выдающихся художников того периода был естествоиспытатель Жак Ле Муан де Морг (1533–1588). В 1564 году король Франции Карл IX нанял его как официального картографа миссии по колонизации полуострова Флорида, в ходе которой он создал несколько десятков рисунков, изображающих культуру местных народов, экзотические растения, пейзажи и представителей фауны. Альбом с 59 акварельными ботаническими иллюстрациями — его главный вклад в развитие этого жанра живописи.

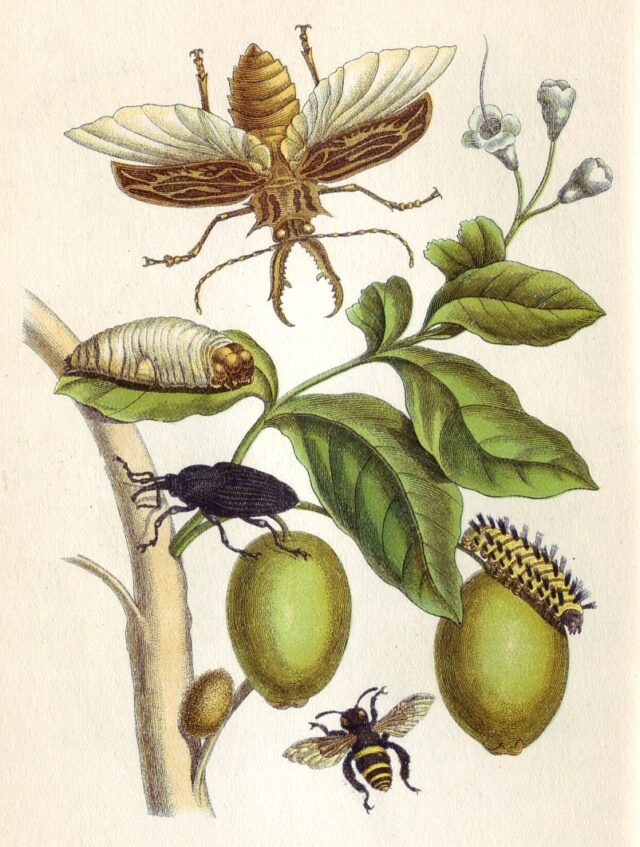

Наряду с де Моргом значительными фигурами в истории ботанической живописи этого периода были Мария Сибилла Мериан (1647–1717) и две ее дочери — Йоханна Хелена (1668 — ок.1723) и Доротея Мария (1678–1743). Посвятив более 50 лет жизни научной работе в Германии и Голландии, в 1699 году художница решает покинуть Европу и уезжает в Нидерландскую Гвиану, ныне Суринам. Там она проводит более двух лет, совершая экспедиции в труднопроходимые джунгли, исследуя и зарисовывая различные растения, а также птиц и членистоногих.

Позже на основе своих наблюдений она подготовит двухтомную работу «Метаморфозы насекомых Суринама» (1705), в которой подробно опишет и изобразит все стадии жизненного цикла насекомых и их взаимосвязь с растениями-хозяевами. Вскоре после публикации книга произведет революцию в науке и внесет имя Марии Сибиллы Мериан в историю не только энтомологии и ботаники, но и искусства.

В то же время интерес к ботанической живописи возникает и в высших кругах европейского общества. Члены королевских семей, придворные вельможи и другие состоятельные европейцы заказывают у ботанических иллюстраторов так называемые флорилегиумы — богато иллюстрированные альбомы с акварельными рисунками растений. Некоторые заказчики посылают своих придворных художников за океан в составе географических экспедиций. Другие нанимают знаменитых живописцев для работы над созданием таких альбомов в своих дворцовых и приусадебных садах и парках, полных завезенных из Нового Света экзотических растений.

Благодаря этим и другим художникам эпохи колонизации к началу XVIII века ботаническая живопись окончательно обретает свои жанровые очертания и становится важным направлением искусства, сочетающим и научные, и художественные начала.

Золотой век ботанической живописи

В 1750–1850-е происходит расцвет ботанического искусства. В Европе открываются публичные ботанические сады и аптекарские огороды, организуются научные конференции, посвященные вопросам изучения растений, проводятся первые выставки работ ботанических иллюстраторов — всё это подогревает общественный интерес к живописному жанру и обеспечивает ему огромную популярность.

С этим периодом связано имя Пьера-Жозефа Редуте (1759–1840), одного из самых продуктивных художников в истории живописи. За 67 лет активной творческой деятельности Редуте успел поработать учителем рисования последней королевы Франции Марии-Антуанетты, организовать классы по акварельной живописи для богатых аристократов при Национальном музее естественной истории в Париже, выпустить более десятка иллюстрированных каталогов, получить орден Почетного легиона — высшую награду Франции — и даже заслужить покровительство императрицы Жозефины де Богарне, первой жены Наполеона Бонапарта. По свидетельствам историков, императрица была одним из самых преданных поклонников творчества Редуте: свою спальню во дворце Мальмезон она украсила именно его рисунками.

Сегодня наследие художника насчитывает более 2100 ботанических иллюстраций, изображающих около 1800 различных видов растений. Главным плодом его творчества, бесспорно, является альбом «Лилейные» (Les Liliacées) — выдающийся памятник ботанической живописи, над которым он работал с 1802 по 1816 год. Полное издание альбома состояло из 486 точечных гравюр, раскрашенных вручную самим художником или его помощниками, а также сопроводительной информацией о каждом растении.

Эстетически совершенные, «Лилейные» произвели такое сильное впечатление на императора Наполеона Бонапарта, что он приказал разослать копии альбома во все крупнейшие музеи и библиотеки Франции, европейским монархам, послам и другим значительным фигурам того времени.

В это же время творят и другие талантливые живописцы, благодаря которым жанр ботанической иллюстрации достигает вершины своего развития. В их числе Уильям Кертис (1746–1799), Маргарет Мин (1751–1834), Франц (1758–1840) и Фердинанд (1760–1826) Бауэры и еще целый ряд художников. Одни служат при монарших семьях в Европе и создают серии рисунков для украшения их резиденций; другие преподают в академиях художеств и публикуются в периодических журналах; третьи продолжают научную работу в отдаленных уголках планеты и исследуют флору и фауну заокеанских колоний.

Однако к концу 1870-х интерес к этому направлению в искусстве стремительно угасает. Ученые теперь всё чаще обращаются к новому способу визуализации объектов исследования — фотографии, а молодые художники порывают с традициями классической живописи и манифестируют создание новых течений.

В итоге напоминающее об эпохе колонизации направление в искусстве просто не выдерживает конкуренции с активно развивающимися импрессионизмом, символизмом, а чуть позднее — модерном и авангардизмом — и надолго уходит в тень.

Наступает ХХ век — время стагнации жанра. Ограниченный круг художников, практикующих ботаническую иллюстрацию, уже не переплывают океаны в поисках редких экзотических растений и не служат при королевских дворах. Некоторые, используя приемы и техники, доведенные до совершенства предыдущими поколениями живописцев, занимаются сохранением традиции. Другие рисуют растения исключительно из эстетических соображений и делают акцент на красоте изображения, а не его ботанической достоверности.

Эко-арт эпохи экологического кризиса

С наступлением эпохи глобальных экологических проблем ситуация начинает меняться. Экологический бум конца 1970-х — появление первых зеленых организаций, рост интереса к садоводству и разведению растений в домашних условиях, проведение масштабных кампаний по сохранению биоразнообразия — побуждает художников снова обратиться к миру флоры в поисках вдохновения.

По этому поводу Екатерина Баранова пишет:

«В XX веке ботаническое искусство перестало быть подспорьем науки и окончательно обособилось в самостоятельный жанр — в первую очередь из-за проблем экологии, которые отразились на популяции некоторых видов растений. Исчезающие или уже исчезнувшие растения, запечатленные когда-то для науки, попали на экологические плакаты и тематические тиражные открытки».

Смена потребительских привычек (к примеру, распространение веганства) и внедрение программ экологического образования в школах оказывают сильное влияние на отношение человека к природе. Зеленая эстетика обретает всё большую популярность — и мода на традиционную ботаническую иллюстрацию возрождается.

Так, современные дизайнеры всё чаще используют картины, изображающие цветы и фрукты, для украшения помещений, ведущие мировые музеи проводят выставки ботанического искусства, а специализированные научные издания сопровождают публикуемые тексты именно рисунками флоры и фауны, а не фотографиями.

Сегодня трудно предположить, как будет дальше развиваться этот жанр живописи с его детализированностью, реалистичностью изображения и некоторой архаичностью. Тем не менее тот факт, что ботаническое искусство снова обрело популярность и органично встроилось в современный культурный ландшафт, говорит об огромном потенциале жанра и его способности быть актуальным практически в любую эпоху.