Что такое бюрократический язык и как разучиться говорить на нем

Каждый, кому хоть раз приходилось оформлять документы, знает, что государство говорит на особом языке — канцелярии и бюрократии. С одной стороны, с его помощью государство создает однозначные запреты и предписания. А с другой — бюрократический язык запутывает, окружая простые смыслы сложной языковой оболочкой. Есть ли закономерности в том, как с нами разговаривает бюрократия? Какие политические смыслы сообщает канцелярский язык? И почему люди так охотно используют его даже в повседневной речи? Разбирается художник и лингвист Иван Неткачев.

Канцелярит, или Колонизация языка повседневности

В 1961 году Корней Чуковский был очень обеспокоен канцеляритом — болезнью языка, при которой в повседневную речь проникают канцелярские конструкции. Вот один из примеров, которые он приводит:

В поезде молодая женщина, разговорившись со мною, расхваливала свой дом в подмосковном колхозе:

— Чуть выйдешь за калитку, сейчас же зеленый массив!

— В нашем зеленом массиве так много грибов и ягод.Корней Чуковский. Живой как жизнь. Источник

Канцелярит беспокоил не только Чуковского. В тех же алармистских тонах о нем писала Нора Галь, переводчица «Маленького принца». Она приводила схожие примеры:

Одна школьница, выступая в радиопередаче для ребят, трижды кряду повторила: — Мы провели большую работу. Ей даже в голову не пришло, что можно сказать: — Мы хорошо поработали!

Нора Галь. Слово живое и мертвое. Источник

Галь выяснила, что у канцелярита, как у любой болезни, есть постоянные симптомы. Вот они:

- Вытеснение глагола, то есть движения, действия, причастием, деепричастием, существительным (особенно отглагольным!), а значит — застойность, неподвижность. И из всех глагольных форм пристрастие к инфинитиву.

- Нагромождение существительных в косвенных падежах, чаще всего длинные цепи существительных в одном и том же падеже — родительном, так что уже нельзя понять, что к чему относится и о чем идет речь.

- Обилие иностранных слов там, где их вполне можно заменить словами русскими.

- Вытеснение активных оборотов пассивными, почти всегда более тяжелыми, громоздкими.

- Тяжелый, путаный строй фразы, невразумительность. Несчетные придаточные предложения, вдвойне тяжеловесные и неестественные в разговорной речи.

Нора Галь. Слово живое и мертвое. Источник

Любопытно, что схожие признаки характерны и для английского юридического языка — об этом пишут правоведы Питер Тирсма и Чарльз Меллинкофф. В нем, как и в «русском канцелярском», пассивный залог преобладает над активным: акцент переносится с деятеля на само действие, как в предложении mistakes have been made («ошибки были совершены»). Имена преобладают над глаголами, лишая текст движения, а длинные и сложные предложения уводят читателя в синтаксические лабиринты. В качестве примера Тирсма приводит типичный текст завещания:

I give, devise and bequeath all of rest, residue and remainder of my property which I may own at the time of my death, real, personal and mixed, of whatsoever kind and nature and wheresoever situate, including all property which I may acquire or to which I may become entitled after the execution of this wil, in equal shares, absolutely and forever, to ARCHIE HOOVER, LUCY HOOVER, his wife, and ARCHIBALD HOOVER, per capita, to any of them living ninety days after my death.

Я передаю и завещаю всё остальное свое имущество, которое будет находится в моей собственности на момент моей смерти, недвижимое, движимое и любое иное, какого бы то ни было типа и где бы оно ни находилось, включая сюда также и то имущество, которое может быть мною приобретено или мне передано после удостоверения сего завещания в равных долях, полностью и навсегда, АРЧИ ХУВЕРУ, ЛЮСИ ХУВЕР, его жене, и АРЧИБАЛЬДУ ХУВЕРУ, притом имущество должно быть разделено между теми из них, кто будет жив спустя девяносто (90) дней после моей смерти.

Типичный текст завещания в США. Перевод Николая Мягкова. Источник

Если завещается всё имущество, то к чему продолжать предложение словами «недвижимое, движимое и любое иное, какого бы то ни было типа и где бы оно ни находилось»? Предложение длиной в абзац можно было бы сжать до одной строчки:

I give the rest of my estate in equal shares to Archie Hoover, Lucy Hoover, and Archibald Hoover, but only if he or she survives me by at least 90 days.

Я передаю остальное мое имущество в равных долях Арчи Хуверу, Люси Хувер и Арчибальду Хуверу, но только если он/она переживет меня хотя бы на 90 дней.

Получается, что симптомы канцелярита похожи на симптомы бюрократического языка в целом. Нора Галь во многом описывает реальный язык документов и уставов.

Язык государства и язык неравенства

Рассуждая о канцелярите, Нора Галь использует метафору заражения. Живой, «здоровый» язык заражается бюрократической болезнью: из-за нее простые структуры превращаются в синтаксические лабиринты.

Языковые структуры усложняются и запутываются, так же как разрастающийся бюрократический аппарат. Бюрократия создает цепочки скучных и бессмысленных действий — вспомним, сколько времени и сил нужно на то, чтобы оформить ту или иную бумагу.

Государство не умеет выражаться просто. Оно разговаривает инструкциями, протоколами и уставами — часто запутанными, избыточными и неуклюжими.

Кажется, что язык бюрократии минимально приспособлен собственно для передачи сообщения от говорящего к слушателю — и это не случайно. Как пишет антрополог Дэвид Гребер, иерархические структуры, стоящие за современным государством, создают искаженные структуры воображения. Чтобы понять Другого, нужна работа воображения: у нас нет прямого доступа к чьим-либо мыслям и переживаниям, кроме собственных. Понять кого-то — значит пересобрать реальность, отталкиваясь от другой исходной точки. Такая пересборка требует энергии.

При взаимодействии на равных работа воображения распределяется более-менее равномерно. Оба собеседника одинаково заинтересованы в том, чтобы коммуникация прошла максимально успешно, и ради этого готовы поставить себя на место другого. Но когда возникает властная вертикаль, ситуация меняется: усилия по интерпретации чувств и мыслей Другого возлагаются в основном на подчиненных. К примеру, работники кафе гораздо больше интересуются настроением своего начальника, чем наоборот. Или другой пример: до сих пор существует стереотип, что мужчины не понимают и никогда не смогут понять женщин. Но, как пишет Гребер, дело не в том, что женщины менее предсказуемы, чем мужчины, а в том, что в патриархальном обществе мужчины и не пытаются понять женщин. Женщины веками занимали подчиненное положение, поэтому им приходилось брать на себя бóльшую часть усилий по пониманию другого. Домохозяйка не просто готовит для мужа ужин и стирает его вещи — она еще и пытается представить, что у него на уме, что его заботит, чем можно ему угодить. Мужу в этой модели остается только наслаждаться вниманием и заботой. При этом не предполагается, что он тоже должен заниматься интерпретативной работой, чтобы понять чувства жены.

Отношения государства и граждан точно так же асимметричны, как и отношения подчиненных и начальников.

Бюрократическая волокита — это стена, отделяющая чиновников от граждан, поэтому бюрократический язык должен быть запутанным и непонятным. Бюрократическая машина не заинтересована в том, чтобы понять людей, стоящих внизу иерархии: ей не нужно разговаривать с ними на одном языке.

Почему же в таком случае люди охотно используют язык государства даже тогда, когда это необязательно? Во многом это связано с понятием престижа: одни языковые регистры более престижны, чем другие. Согласно Пьеру Бурдье, языковые формы могут служить символическим капиталом. Некоторые из них ценятся больше: они приносят говорящему престиж, который, в свою очередь, можно преобразовать в материальный капитал.

Канцелярский язык — это язык власти, потому что именно на нем говорят властные структуры. Люди апроприируют его, чтобы придать своим словам больше веса и чтобы говорить «правильно» с точки зрения власть имущих.

Но есть и более веская причина, по которой люди охотно заимствуют язык уставов и документов. Как указывает Гребер, бюрократические структуры обладают тайной привлекательностью.

Бюрократия порождает цепочки бредовых инструкций, которым приходится следовать, — но ее сладость в том, что она обезличена.

Нам совсем не хочется вступать с библиотекарем в личные отношения, объясняя ему или ей, почему понадобилась именно эта книга. Гораздо проще просто показать активный читательский билет.

Канцелярский язык проникает в повседневную речь из-за того, что само наше воображение заражено бюрократическими структурами. Иначе говоря, канцелярит — это симптом, а не болезнь. В конечном счете нужно освобождать не язык, а воображение: «будьте реалистами, требуйте невозможного», как гласил один из лозунгов 1968 года.

Повседневный язык как политическое поле боя

Для Галь и Чуковского повседневный язык не несет в себе каких бы то ни было политических смыслов — кажется, что в нем есть нечто привлекательное, ведь он, в отличие от канцелярского языка, «здоров» и «чист». В этом слышится отголосок восхищения народным языком: созданный в XIX веке писателями и фольклористами «русский народ» говорит на языке, отличающемся особой чистотой и красотой выражения.

Но существование подобных националистических мифов лишний раз подтверждает, что повседневное — это политическое. Язык повседневности не может быть деполитизированным, или «чистым»: структуры власти незаметно проникают в него. Сам воздух повседневности создается политической ситуацией. Как пишет поэт Михаил Айзенберг,

<...>

Это из воздуха на дворе,

полном политики словно гари,

передается: тире — тире

а произносится: твари — твариМихаил Айзенберг. Дом, где словно стена пробита... Источник

Язык повседневности — политическое поле боя.

Загрязнение языка бюрократическими оборотами не говорит о какой-то таинственной болезни. Скорее это свидетельство того, насколько само наше мышление колонизировано бредовыми бюрократическими структурами.

Используя канцелярские слова, мы лишний раз подчеркиваем свое низкое положение в иерархии власти. Мы выучиваем язык колонизаторов.

Освобождение языка повседневности

Борьба с канцелярским языком — это не борьба за чистоту языка, как считают Нора Галь и Корней Чуковский. Это борьба с дискурсами власти и насилия в целом. Но какие вообще существуют способы языкового сопротивления?

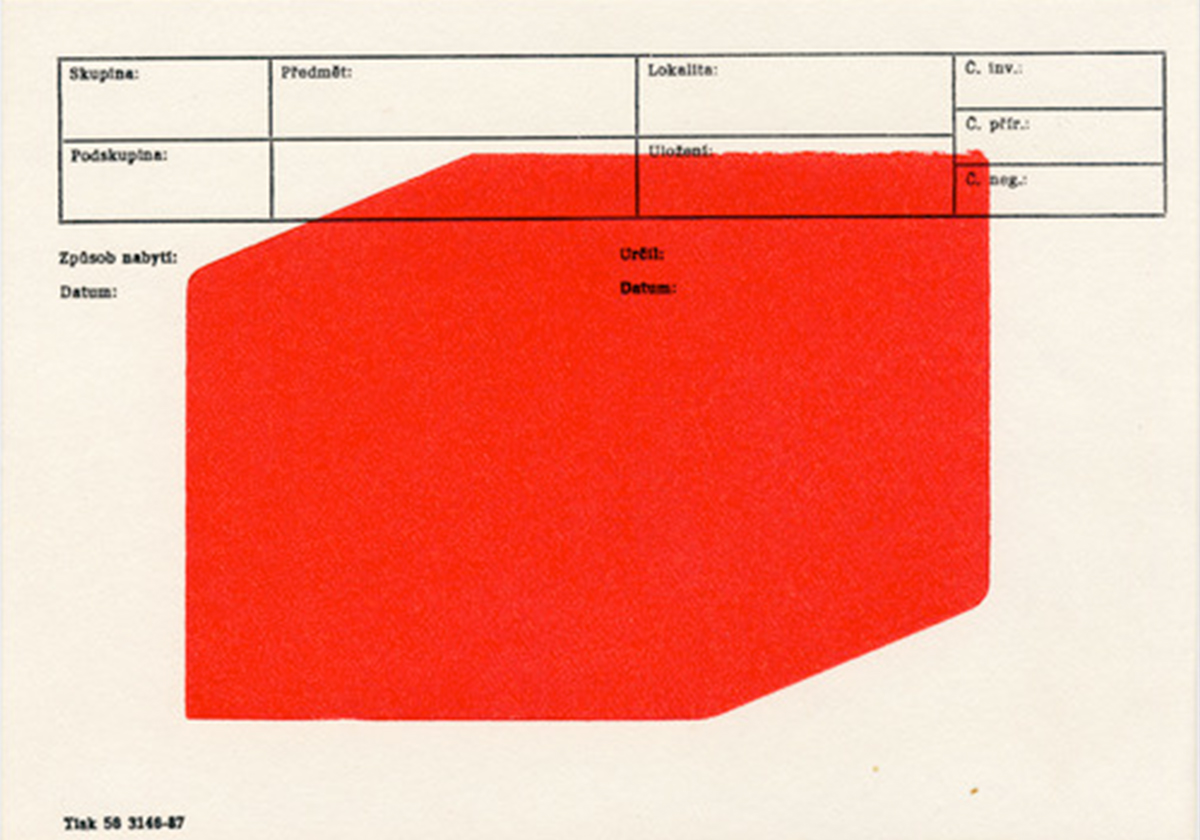

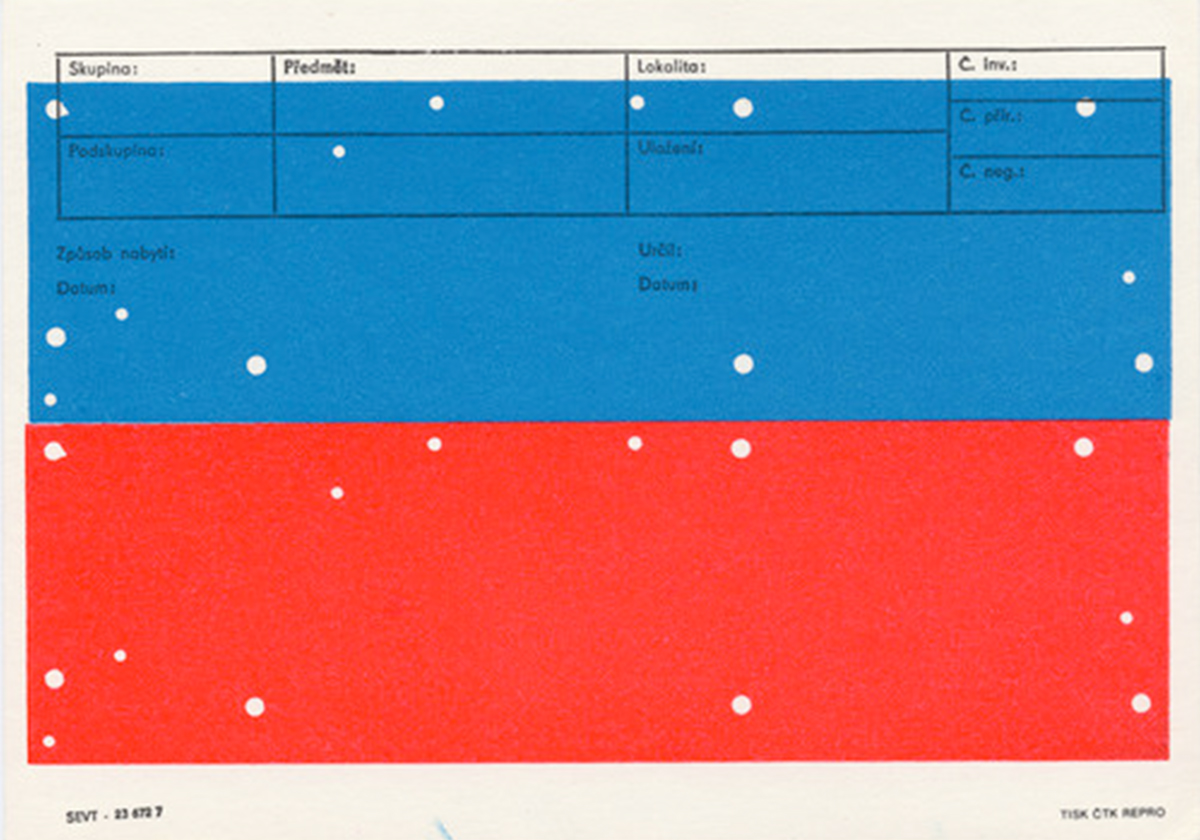

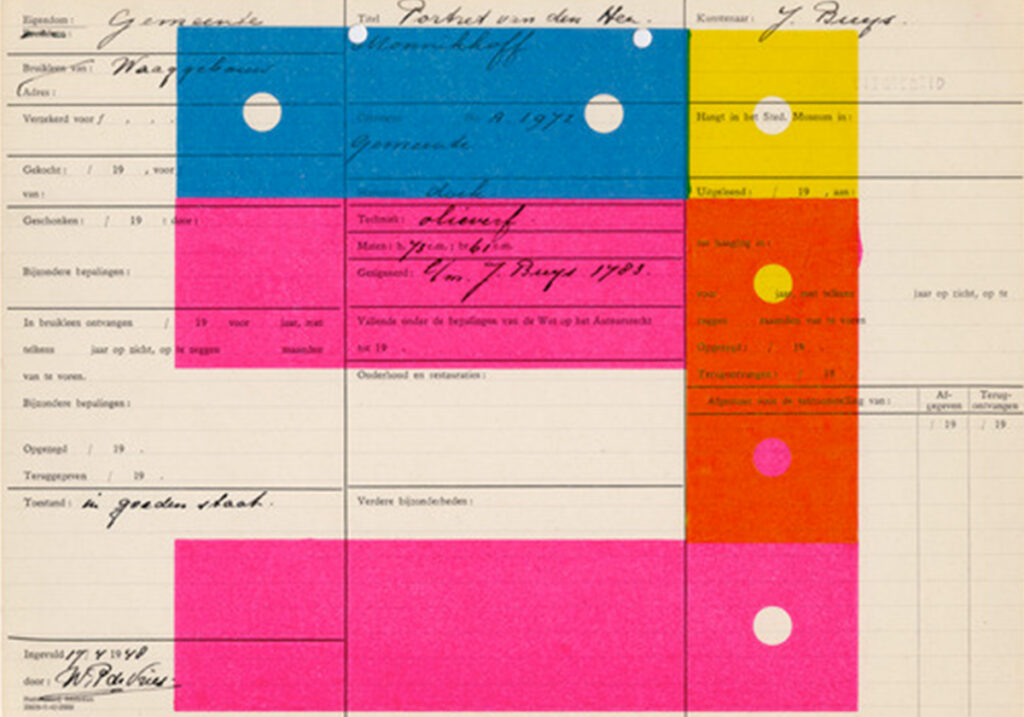

Важный урок можно получить у ситуационистов. Вслед за леттристами они пытались повернуть знаки, производимые капитализмом, против него самого. Эта методика называлась détournement, что можно перевести как «изменение направления».

Ситуационисты брали существующие в массовой культуре знаки, но меняли их контекст. Смысл лозунгов или изображений разворачивался и начинал работать против идеологии, которая его породила.

Вместо того чтобы очищать язык от «зараженных» структур, détournement предлагает изменять их значение. Включенные в новую систему правил бюрократические элементы работают против системного насилия, которое их породило.

<...> Жестам и словам могут быть присвоены иные значения, как это делали на протяжении всей истории из практических соображений. Тайные общества в древнем Китае использовали крайнюю тонкость условных знаков для выражения множества форм социального поведения (способ расстановки чашек, питья, цитирования стихов, прерываемого на условленных строках). Необходимость в тайном языке, в паролях неотделима от стремления к игре. В конечном счете, любой знак или слово подходит для того, чтобы быть превращенным в нечто иное, даже в полную свою противоположность.

Ги Дебор, Жиль Вольман. Методика détournement. Источник

Образцы «переворачивания» бюрократического языка можно найти у Андрея Платонова. Канцелярские нагромождения и слова-пустышки Платонов использует как прием.

Исходно нейтральный и безвкусный, канцелярский словарь начинает хромать на обе ноги. Через него говорит о себе так и не сбывшаяся революция.

Вощев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для ночлега; снизившись в эту земную впадину, он положил под голову мешок, куда собирал для памяти и отмщения всякую безвестность, опечалился и с тем уснул.

<...>

Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение. Вощев со скупостью надежды, со страхом утраты наблюдал этих грустно существующих людей, способных без торжества хранить внутри себя истину; он уже был доволен и тем, что истина заключалась на свете в ближнем к нему теле человека, который сейчас только говорил с ним, значит, достаточно лишь быть около того человека, чтобы стать терпеливым к жизни и трудоспособным.

Андрей Платонов. Котлован. Источник

Американский поэт Чарльз Резникофф использовал бюрократические дискурсы иначе. В отличие от Платонова он совсем не писал своими словами, ограничиваясь коллажированием чужих записей. Его поэма «Свидетельство: Соединенные Штаты, 1885–1915» целиком составлена из судебных протоколов. Это длинное повествование о жизни в США 1885–1915 годов, в котором холодная интонация юридических документов сталкивается с живыми, кинематографичными историями преступлений. Из сухих протоколов автор создает собственную точку зрения на произошедшее.

Поезд был остановлен,

И кондуктор спросил, выходит ли она.

Он сказал, что если она не выйдет,

он сбросит ее,

и что он устал от «чертовых ниггеров».

Он бросил ее узел на землю,

И посадил ее ребенка рядом с ним.

Она повиновалась, поезд начал отдаляться, она стояла на месте.Charles Reznikoff. Testimony: The United States. Перевод Ивана Неткачева. Источник

Кеннет Голдсмит, современный американский поэт, использует скуку и бесконечные повторения как художественную стратегию. Метод Голдсмита строится на неоригинальности, краже и фальсификации, перемешанных с бессодержательностью и бесполезностью. Одна из его работ называется «Солилоквий» — она состоит из расшифровки всех слов, которые Голдсмит сказал за две недели. Другая работа, No. 111 2.7.93–10.20.96, состоит исключительно из английских предложений, оканчивающихся буквой r, которые Голдсмит собрал в интернете. Предложения распределены по главам — номер главы соответствует количеству слогов во фразе. Внутри главы предложения идут в алфавитном порядке. Это настоящая энциклопедия, но она совершенно бесполезна.

A pair of peers, a pair of piers, a pair of queers, a pair of sheers, a pair of stairs, a pair of stares, a pair of stars, a prayer of peers, a quarter here, a quarter there, a queer ashore, a ray of slurs, a rule stands there, a stair of pears, a star of pears, a stare of pears, a stare of peers, a tender square, a ultima, a whip a chair, a world of fear, a year later, a-weem-o-weh, abasia, Abba-aper, acacia, acca bacca, acid-dropper, act together, Adam Verver, add some commas, admire rigor, Adolph Hitler, adore a ware, adored once more, adult diapers, adulterer, Afrikaaner, after burner, after dinner, against the hair, agar-agar, age and hunger, agenhina, ah ha uh huh, aikidoka, air inventor, Airstream trailer, aisle sitters, aissaoua, akalika, Al and Tipper, Alan Alda, Albert Ayler, Alfred Adler, Ali Baba, Ali McGraw, Alice Cooper, Alisaundre, Alka-Seltzer, All foam. No beer

Kenneth Goldsmith. No. 111 2.7.93–10.20.96. Источник

В работах Голдсмита бюрократия превращается в глупую шутку: автор доводит абсурд до крайности, пока это не станет по-настоящему смешно.

Даже в бюрократических лабиринтах попадаются лакуны, где есть место игре и спонтанности. Работа художника — в поиске этих пустых мест. Но для того, чтобы их отыскать, нужно расчистить воображение.