Белый колонизатор бумажной карты. Как настольные игры воспроизводят покорение мира европейцами

На фоне популярности настольных ролевых игр может показаться, что все эти картонные и пластиковые игрушки для взрослых дядек — одно сплошное фэнтези. И это в целом справедливо, если мы говорим об американском рынке развлечений. Но в Европе, где культура настольных игр происходит из глубины веков, место фэнтезийности долгое время занимали Восток и экзотика заморских стран. Николай Зайцев — о том, как колониальные стереотипы и предрассудки превратились в ориентальную эстетику современных настолок.

Гусёк, negerpuppen и эксплуатация

До середины XX века настольные игры не могли похвастаться особенным разнообразием. Игры с полем в массе своей, если не брать во внимание множество видов шахмат, выглядели как вариации одного и того же roll-and-move («кинь-двинь», в России известны как бродилки или ходилки).

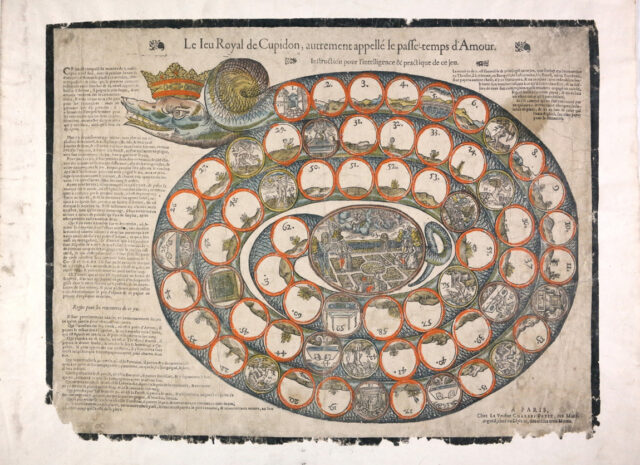

Одна из самых известных настольных игр этого периода — гусёк (game of the goose). Она появилась в Италии в конце XV века и стала популярной по всей Европе в XVI веке, особенно когда ее стали массово печатать на бумаге (раньше игровые поля также делали из камня и дерева). Это игра-гонка, и ее принцип довольно прост: игроки по очереди двигают свои фигуры по линейному треку, стремясь прийти к финишу первыми, а чтобы определить, сколько нужно пройти шагов в свой ход, они кидают кубик и смотрят на выпавшее значение. Шансы на победу в гуське полностью зависят от удачи, что обусловлено не только кубиком, но и свойствами областей, на которых заканчивает свой ход игрок: некоторые могут предписывать пропустить ход или вовсе отступить на несколько шагов назад, а другие, наоборот, позволяют прыгнуть вперед. Трек обычно выполнен в виде спирали, что позволяет компактно разместить игру на бумажном листе.

Игровая концепция преодоления пути и достижения единственного пункта назначения оказывается удобной моделью для представления ряда культурных феноменов XVIII–XIX веков, что выразилось в многообразии тематического оформления разных видов гуська. Естественно, это в первую очередь гонка: например, пароходное соревнование в Stoombots Spel или путешествие по мотивам «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна. Но были и более абстрактные, морализаторские и идеологические варианты.

В 1790 году в Лондоне печатают The New Game of Human Life, где игрок будто проживает жизнь — с детства до глубокой старости.

Напичканная текстом с протестантской моралью, игра должна была преподать несколько нравственных уроков: приземление на такие области поля, как «Доброжелательный человек» и «Терпеливый человек», приближает к победе, тогда как области со всевозможными пороками замедляют. Победа тут символизирует не скорейшую смерть, а хорошо прожитую жизнь, ведь победителем оказывается тот, кто чаще всех оказывался на «хороших» частях трека. А в 1791 году вышла Jeu de la Révolution Française, посвященная Великой французской революции, где форма линейного пути спроецирована на политическую плоскость — таким образом исторический процесс редуцируется и сжимается в судьбоносную магистраль прогресса с единственным исходом в виде революции. Гусёк становится универсальным образовательным инструментом, который знакомит юных европейцев с географией, историей и моралью.

Трек гуська и взгляд на историю как на прогресс цивилизации резонируют с ценностями, произведенными эпохой Просвещения. Игра в такой перспективе не только показывает цель прогресса, но и критически комментирует то, что этому прогрессу мешает. Например, в той же Jeu de la Révolution Française движение игрока могло замедлить попадание на клетки, которые изображали в виде гусей парламентариев Старого режима. Игрушечной репрезентации не избежала и тема колониального величия европейских держав.

История интеграции экзотики колоний в европейскую культуру игрушек и миниатюр не ограничивается одними настольными играми. Африканские и азиатские животные будоражили воображение европейцев еще в Средневековье. Гравюры, рисунки и игрушки, поначалу чудные, постепенно совершенствовались и к XIX веку, вместе с распространением более точной информации о мировой флоре и фауне, наконец стали сносно изображать обезьян, слонов и крокодилов. А туземные общества, которыми теперь управляли из Европы, стали символами авантюризма и чужеземности.

В Германии, например, индустрия игрушек потворствовала национальным имперским амбициям после захвата первых заморских территорий.

Разящие африканцев оловянные солдатики в униформе колониальных войск Schutztruppen давали понять, каковы актуальные силовые диспозиции в мире.

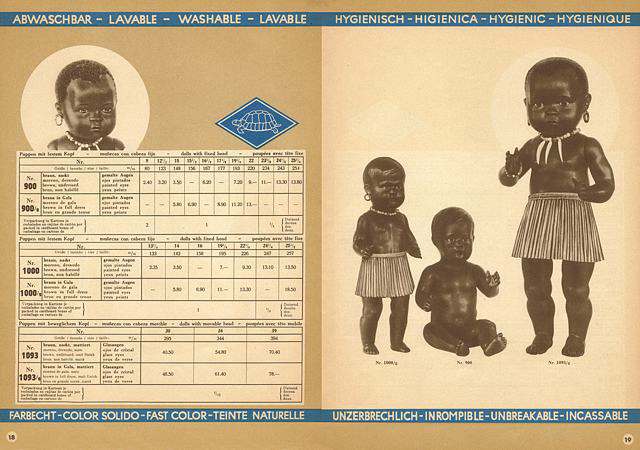

А с расцветом кукольной индустрии в Нюрнберге появился новый вид кукол: negerpuppen. Эти пупсы, изначально просто черного цвета и в «туземных» нарядах, со временем стали приобретать стереотипные африканские черты лица. В англоязычном мире был свой аналог в виде голливогов, тряпичных кукол, которые копировали образы американского менестрель-шоу, где белые актеры с блэкфейсом пародировали чернокожих.

Мы точно не знаем, как дети играли с этими куклами, однако место таких игрушек в мире взрослых вполне улавливается: утверждение дискурса расовости, закрепляющего за чернокожими странную инаковость и инфантильность. Игры вроде гуська поддерживали эту тенденцию и придавали ей необходимую «правильную» траекторию в географическом измерении. В Jeu Instructif des Peuples et Costumes Basset (1815) финальная область, символизирующая победу в игре, обозначена Францией, словно это апофеоз цивилизованности; другие европейские страны помогают быстрее достичь этой цели. А области, которые задерживают игрока, приходятся на такие места, как Новая Зеландия (тут нападают каннибалы), северное побережье Африки (игрока забирают в рабство) и Япония (местные воины заставляют вас повернуть назад).

В Великобритании — самой крупной колониальной державе — не только производили игры про экзотические путешествия, но и наполняли их пространства особым смыслом через игровые действия. В гонке Buy British (1932) игроки должны были заниматься экспортом и импортом товаров, рассеянных по торговым маршрутам империи. В рекламном флаере, который шел вместе с игрой, можно было найти следующий текст: «Научите своих детей думать по-британски и получать знания о мире». Другими словами, детям демонстрировалась воображаемая география имперского проекта, смысл которого заключался в экономическом доминировании и ресурсной эксплуатации колоний.

Нечто похожее можно найти и в современной настольной индустрии. Например, в экономической стратегии Mombasa (2015) предлагается взяться за освоение ресурсов Африки в эпоху ее колониального раздела. Игроки (скорее уже взрослые, чем дети) инвестируют в торговые компании, которые разведывают континент и добывают бананы, кофе, хлопок и алмазы. Конечно, в сопроводительных текстах к этой игре уже не найти призывов думать колониально, напротив, во вступлении к правилам нас предупреждают:

«Колониальные хартии создавались для разведки, торговли и колонизации, что неразрывно связывает их с очень темной главой человеческой истории — глобальным колониализмом. Этот период, длившийся примерно с XV до середины XX века, ассоциируется с эксплуатацией и рабством».

Следом добавляется, что игра не является исторической симуляцией, а лишь фокусируется на экономической теме в вымышленном мире.

Впрочем, придуманные компании и довольно абстрактный ход игры не мешают вполне отчетливо видеть исторический контекст происходящего. Чего стоит одно только оформление коробки, которое начинено отменной колониальной символикой.

Художник изобразил кусочек саванны, которую мы, смотрящие, как будто видим изнутри палатки белого мужчины, его глазами. Тут на столе лежат пробковый шлем, карта (с оловянными фигурками на ней), часы, горсть алмазов, учетная книга и письменные принадлежности.

Пробковый шлем — один из самых узнаваемых символов колониализма. А комбинация топографической карты, часов и письма объединила в одном месте весь тот технологический инструментарий, благодаря которому и возможна колониальная экспансия. Стоит ли упоминать женщин в традиционных костюмах, которые несут из саванны к палатке набитые доверху корзины?

Разработчики многих других современных игр идут тем же путем. Они стараются дистанцироваться от исторической реальности, но в то же время активно эксплуатируют ее символику. Особенной романтизации и эстетизации подверглись именно первооткрывательство и торговля, вокруг которых и строится большая часть механик подобных игр. Например, в Navegador (2010) игроки примеряют роль португальской знати, которая организует морские экспедиции для основания колоний. Игра поощряет открытие новых берегов, тут же предоставляя их ресурсное богатство в виде сахара, золота и специй. Несмотря на то что на карте изображены силуэты людей в традиционных одеждах соответствующих регионов мира, коренные жители этих земель в геймплее никак не отражены. Флотилии распространяют влияние игроков, будто удовлетворяя некий колониальный фантазм: чистая экспансия и беспрепятственное поглощение европейской экономикой заморского сырья.

Экономическая модель Navegador крайне централизована, что исторически верно: внешний мир тут выступает исключительно как пассивный кладезь ценных товаров, тогда как индустриальное развитие происходит только в Лиссабоне, столице Португалии. Здесь нанимают рабочих, возводят фабрики по переработке сырья, строят верфи и даже церкви (которые позволяют привлечь дополнительную рабочую силу, более дешевую, то есть и более прибыльную). Абстрагируясь от сложного контекста колонизации и опуская взаимодействие культур, Navegador делает акцент на безличности мира торговли и фетишизирует мотив экономической экспансии — прямо как в игре Buy British почти 80 лет назад.

Конец партии зависит от того, когда игроки приплывут к Нагасаки (что делает игру в некотором роде гонкой), поэтому все спешат добраться до самых «вкусных» областей и заполучить как можно больше колоний.

Такой ажиотаж превращает группу играющих в ураган, который проносится по миру, по возможности высасывая из него всё без остатка.

В другой игре о португальской империи — Goa (2004) — масштаб колониального предприятия намного меньше: теперь игроки управляют как раз теми самыми колониями, на этот раз конкретно в Индии. Они должны максимально эффективно распорядиться своими плантациями, собрать достаточное количество специй и отправить их домой, в Португалию. Всё это выполнено в очень абстрактной манере без всякого намека на то, как эта самая работа на плантациях производилась. В фокусе снова лишь сухие экономические операции. Некоторые исследователи также подчеркивают, что в Goa тем самым поддерживает колониальный стереотип, в соответствии с которым местные жители не способны увидеть богатство своих земель и только прибывшие европейцы могут раскрыть потенциал страны.

Еще один сценарий колониальной мечты можно найти в Amerigo (2013), где европейские колонисты набредают на абсолютно девственный архипелаг в Карибском море. Только пустующие земли и ничейные ресурсы — словом, лакомый кусочек для экономической машины, грезящей о своей эффективности за счет щедрой и ничего не просящей взамен terra nullius. Но наиболее архетипический случай абстрагирования в колониальной теме можно найти еще в 1990-х, когда современный бум настольных игр только зарождался.

Поселенцы Катана

В 1995 году выходит стратегическая игра Die Siedler von Catan («Поселенцы Катана»). Вскоре она становится международным хитом — «убийцей „Монополии“», как ее иногда называют. Игра повествует об освоении вымышленного необитаемого острова: тут строят дороги, поселения и города, торгуют между собой, собирают армии из «рыцарей» и насылают друг на друга «разбойников». Несмотря на присутствие сбивающих с толку средневековых рыцарей и разбойников (как минимум намекающих на «европейскость» поселенцев), колонизаторский мотив угадывается легко. В русском переводе перешли сразу к сути дела: у нас игра так и называется — «Колонизаторы».

Terra nullius — идеальное место для колонии. Остров Катан заранее «стерилизован» отсутствием какого-либо исторического контекста, хотя историческую параллель провести всё-таки можно. Например, исследователь Лоренцо Верачини в статье о Катане допускает такую интерпретацию фишки разбойников: это остаток коренного населения, которое теперь вынуждено заниматься набегами на задворках урбанизированных структур игроков. С геймплейной точки зрения появление фишки вполне понятно — это способ помешать другим игрокам, сбалансировать шансы на победу. Но интерпретация разбойников как коренных жителей, вне зависимости от изначальных интенций разработчиков, появляется именно потому, что игра резонирует с культурой и историей.

Технологически развитые поселенцы прибывают в неизведанный мир, чтобы с нуля создать цивилизацию, — кто, кроме аборигенов, им может помешать в этом колониальном мифе?

Die Siedler von Catan не предусматривает прямого конфликта, только возможность поставить разбойников у границ оппонента — чем это не proxy wars, которые активно велись колониальными державами?

В настольных играх используют культурные и исторические клише, чтобы сделать вымышленное понятным и узнаваемым для игрока. Но при этом сами игры становятся интертекстуальными, то есть связанными с дискурсом, который тянется за этими клише еще из прошлых веков, когда они и были созданы колониальным миром. Таким образом этот мир воспроизводится задним числом в безобидной настольной миниатюре. В такой интерпретации колониальность — невинное предприятие, состоящее из процветания, торговли и экономической эффективности.

В 2017 году Бруно Файдутти, известный французский настольный геймдизайнер, публикует в журнале Analog Game Studies статью под названием «Постколониальный Катан», идея которой, как он сам объясняет во вступлении, появилась после прочтения двух книг Эдварда Саида. Не сильно задерживаясь на самом Катане, Файдутти заостряет внимание на том, как современная культура, вроде кино и литературы, отрефлексировала колониальный опыт и стала постколониальной, тогда как настольные игры будто остались анклавом ностальгии по европейскому XIX веку — периоду, искусство которого Саид и выбрал для своей критики в «Ориентализме».

Волшебный Восток

«Колонизаторов», а также все остальные современные настольные игры, которые мы уже упомянули, причисляют к жанру «еврогейм» — это стратегии с упором на планирование и расчет, где эффективность игроков исчисляется в победных очках, а сеттинг игры служит скорее фоном, чем источником интереса. Это отчасти объясняет то, почему колониальное прошлое столь популярно в подобных играх: если идея о прогрессе пришлась впору линейному треку гуська, то создание колоний и морская торговля оказываются удобной формой для еврогейма, где самый распространенный геймдизайнерский троп — это постройка механизмов по зарабатыванию победных очков.

Как замечает Файдутти, именно поэтому настольные игры отличаются от кино и литературы. В играх мы имеем дело с куда более упрощенной версией реальности, с замкнутой системой правил, которая должна в первую очередь складно работать в соответствии со своей внутренней логикой. Как правило, авторы настольных игр не претендуют на серьезную симуляцию выбранного сеттинга.

Файдутти предлагает рассматривать ориенталистские темы в настольных играх как часть более масштабную тенденцию в западной культуре, которую он называет историческим экзотизмом. В этой перспективе «ориентализации» подвергаются не только Восток, но и прошлое самого Запада — древние римляне, средневековые рыцари, пираты, викинги, ковбои. Это скорее калейдоскоп карикатур, ирония и романтизация самих клише, а не рассуждение о теме с помощью клише.

Тем не менее образы пиратов и викингов встроены для западного игрока в масштабное и подробное полотно западной же истории, к которой он постоянно обращается, просто живя в собственной культуре, и поэтому при необходимости может разделить иронию образов и реальность. В случае же Востока не всё так просто. Еще в середине прошлого века, задолго до «Ориентализма» Саида, Ролан Барт писал в «Мифологиях» о кино, изображающем восточные страны:

«Снабдив реальность Востока кое-какими четкими знаками туземности, ей делают прививку против всякой содержательной ответственности. Зачаточная, как можно более поверхностная „обстановка действия“ создает необходимое алиби и позволяет не вникать в обстановку более существенную. <…> чужестранность либо признается в качестве гротескного спектакля, либо обезвреживается, представленная как простое отражение Запада».

Маловероятно, что обычный настольщик стремится постичь далекие страны с помощью своего хобби.

Отраженные в настольных играх пикантность и необычность других культур в первую очередь развлекают и веселят, выталкивают игрока из его повседневности, а не предлагают какую-либо идеологию.

Но, как и в случае острова Катана, эти мелочи могут привести в действие дискурсивную машинерию, которая таится под поверхностью развлечения. Чем является чужая культура? Здесь ориентализм чреват тем, что за неимением другой информации и вне контекстов дает слишком простой ответ.

То, что в одной культуре кажется экзотикой или легкомысленной иронией, в другой может встретить непонимание и осуждение. И подобные проблемы всплывают всё чаще, так как рынок настольных игр ширится и становится глобальным. Настольное комьюнити всё еще помнит скандал, связанный с игрой Five Tribes (2014). Это еврогейм, оформленный в стиле сказочного мира «Тысячи и одной ночи», в первом издании которого были карты с рабами. Они находились в одном ряду с другими товарами — картами золота, тканей, драгоценностей. Это вызвало негодование у американской публики, и издатель решил заменить рабов на факиров. С одной стороны, игра предлагала «играть» рабами-товарами, а с другой — не менее спорное решение попросту удалить их, будто рабов в мире «Тысячи и одной ночи» вовсе не было.

Анонимные работники плантаций

Похожей ретушью, которая произошла с Five Tribes, известна игра Puerto Rico (2002). Ее правила начинаются с такого тематического введения:

«Старатель, капитан, мэр, торговец, поселенец, ремесленник или строитель… Какую роль суждено сыграть вам в освоении Нового Света? Возможно, вы станете процветающим плантатором? Или богатейшим градостроителем? Как бы то ни было, цель у вас только одна — обрести успех и процветание и заработать больше всех победных очков!»

На самом деле в Puerto Rico игроки не берут на себя какие-либо из перечисленных ролей. Скорее они по очереди пользуются услугами этих мэров и торговцев, а сами являются эффективными менеджерами, которые управляют плантациями и строительством колонии, точно так же как в Goa и Navegador. Вся экономика зависит от «колонистов», прибывающих сюда на кораблях. Именно эта анонимная рабочая сила, представленная в первом издании игры в виде коричневых дисков, добывает табак, кофе, сахар и другие ценные товары для последующей отправки в Старый Свет.

Однако в настоящем Пуэрто-Рико среди этих работников было множество заклейменных рабов — сначала коренное население острова (таино), которых подчинили и в итоге уничтожили испанцы, а потом завезенные африканцы. И вновь подобные исторические детали опущены — их проигнорировали, а может, просто сочли неуместными. Издатель предлагает рассмотреть Пуэрто-Рико как terra nullius, как ничейный остров, который напоминает вымышленный Катан. Игрок должен сфокусироваться на собственном процветании, и этим он в сущности и занимается — по ходу игры мало кто задумывается о месте действия, ведь голова забита победными очками. Тем не менее игра воспроизводит и поддерживает клише, что Новый Свет — это мир авантюры, богатства и девственных земель, который существует исключительно в перспективе европейского колониста.

Мы уже видели, что разработчики не всегда прячут неудобную историю и могут уведомить игрока о сложном контексте происходящего в игре, как это было в правилах Mombasa. Так поступают и авторы Endeavor (2009, в русской версии — «Экспансия»), но проделывают это на более глубоком уровне: наделяют рабство определенным смыслом посредством игровых механик. В Endeavor игроки управляют колониальными империями, захватывают Новый Свет и конкурируют за «очки славы». По желанию они могут взять «карты рабства», которые значительно облегчат их экономическую жизнь. Причем это делается на свой страх и риск: если в игре появится карта «Отмена рабства», то все взятые карты рабства отнимут у их владельцев очки славы (то есть победные очки). Так авторы попытались прокомментировать сложную тему рабства не короткой заметкой в правилах, а посредством внутренней логики игры. Концептуально, как это объясняет издатель, подобный вариант развития экономики должен заставить задуматься и сделать моральный выбор: либо отказаться от карт рабства, даже если они сулят краткосрочную выгоду, либо воспользоваться ими, но потом, возможно, лишиться части победных очков.

Сложно сказать, насколько такой подход успешен в деле «воспитания» игрока. Если карта «Отмена рабства» не выйдет, то получится так, что в проигрыше окажутся как раз те игроки, которые не воспользовались картами рабства. Большую часть игры эти карты считаются довольно полезными, и даже если они отнимут какое-то количество победных очков, их розыгрыш в нужное время может принести больше выгоды, чем убытка.

Более основательно в тему рабства погружается игра Freedom — The Underground Railroad (2012). Она целиком посвящена аболиционистскому движению в США. Игроки действуют в кооперативном режиме — сообща спасают рабов, помогая бежать с южных плантаций и далее отправляя их в Канаду.

Победа или проигрыш определяются количеством спасенных невольников, поэтому предвкушение выигрыша здесь связано с переживанием за судьбу обычных деревянных кубиков, которые обозначают группы рабов.

Механически игра представляет собой логистический пазл, в котором порой приходится жертвовать одним кубиком, чтобы отвлечь внимание охотников за рабами от маршрута, по которому пройдут несколько других кубиков. Почти каждая карточка здесь посвящена какому-нибудь историческому событию или процессу, связанному с аболиционизмом, что делает Freedom в некотором роде образовательной игрой, как это бывало с гуськом.

Духи против колонистов

Если Freedom — The Underground Railroad стала первой современной настольной игрой о рабстве, то в 2017 году у игроков появилась первая возможность противостоять самому колониализму. Вывернув наизнанку Катан, игра Spirit Island позволяет встать на сторону самого острова: в роли божественных сил природы игроки дают отпор волнам захватчиков, силуэты которых напоминают конкистадоров. Мало того, в игре есть несколько режимов сложности с дополнительными правилами, что тематически оформлено через противостояние конкретным европейским державам: Англии, Швеции и королевству Бранденбург-Пруссия (в первом дополнении к ним добавляется Франция, а во втором — Габсбургская монархия и Россия).

На острове, который совместно защищают игроки, присутствует коренное население — даханы. Эта вымышленная туземная культура выглядит стереотипно экзотически, но теперь визуальное клише призвали намеренно, чтобы очертить колониальные диспозиции и тут же их деконструировать.

Колонисты, словно тараканы, размножаются и разбредаются по острову, оставляя вокруг себя одни нечистоты — если в конце раунда на каком-либо участке острова будет слишком много поселений чужаков, то на него нужно поместить «фишку скверны», которая выглядит как лужа с бурлящей жижей.

Если таких фишек будет слишком много — все проиграют.

Такая тема оказывается глотком свежего воздуха для комьюнити, которое уже устало от игр вроде Puerto Rico и Goa. Но тут есть к чему придраться. В Spirit Island игроки управляют не туземцами, а их духами: местные жители получились довольно инертной массой, которую, если того требует ситуация, легко толкают под захватчиков. Даханы контратакуют, если на них нападут колонисты, но какой-либо иной агентностью они не обладают. Без вмешательства сверхъестественных сил у даханов нет никаких шансов. Поэтому духи острова — это не столько некие туземные ангелы мести, сколько неловкое извинение разработчиков за колониальную тематику в настольных играх.

Куда более интересную репрезентацию колониализма проделывают в игре Pax Pamir (2015). Редко когда настольная игра с помощью своего миниатюрного и герметичного мирка абстрактных механик столь удачно воссоздает конкретную историю взаимоотношений между империями и периферией. Игроку здесь не вменяют управление колонией; восставать против метрополий тоже не обязательно.

Игроки — это афганская знать XIX века, лидеры которой вынуждены вести тонкую политическую игру, будучи зажатыми между Российской и Британской империями; лавируя, плетя интриги и используя мощь колониальных держав для влияния на собственное общество, знать стремится в конечном итоге остаться в выигрыше.

Это циничная позиция, но ее перспектива позволяет увидеть изнутри хотя бы клочок комплексности реального, а не его стерильную или черно-белую пародии.

Как пишет автор игры, такое смещение европоцентричной точки зрения сделано намеренно:

«Я знаю, что аудитория игры преимущественно западная, и что ее позиция (как и моя) сформирована множеством предубеждений об устройстве империй. Поэтому я хотел в первую очередь дезориентировать игроков и поместить их в незнакомую обстановку — таким образом они могли бы увидеть проблемы империализма новым взглядом».

(Судя по статистике, настольные игры не только потребляются в основном западной публикой, но пока что и создаются преимущественно белыми мужчинами — американцами и немцами.)

Не всё так просто в картонном царстве. Несмотря на присущие настольным играм ограничения, в них может быть заложен определенный идеологический потенциал. Они хоть и легкомысленные, но всё же наброски дискурса, из которого и возникли. Игра — это одновременно и «всего лишь игра», и интертекст, который воспроизводит какой-то порядок. А это уже повод задуматься об ответственности — как авторов, так и игроков.