Как читать «странные» тексты? Объясняем на примере «Розы Мира» Даниила Андреева

Слоистые миры Даниила Андреева, theory-fiction Резы Негарестани, шаманские писания Карлоса Кастанеды — всё это ставит читателей перед дилеммой: погрузиться ли в картину мира, предлагаемую произведением, и принять ее или же поставить под вопрос и ее, и «правдивость» автора. Философ Михаил Куртов предлагает иной выход: он рассматривает «странные» тексты как способы трансформировать наши описания мира и рисует карты, при помощи которых наш мир преобразуется в текстовый. О том, как составить такую карту для «Розы Мира» — в сегодняшнем материале «Ножа».

Узнать больше о том, как разобраться со «странными» текстами, можно в авторском курсе «Как читать странные тексты», который проходит в этом семестре в Лаборатории [транслит] Московской школы новой литературы.

Как не надо читать «странные» тексты

Есть тексты, которые иначе, кроме как «странными», назвать нельзя. И это, как правило, тексты нехудожественные: художественной литературе выдана санкция на «странность» (которая, конечно, от текста к тексту может варьироваться), ей положено быть какой-то «не такой». Чаще так говорят о текстах, в которых вымысел трудно отделить от «документальной», консенсусной реальности. Определим «странные» тексты как такие, которые непосредственно отталкиваются от консенсусной, невымышленной реальности, но при этом находятся с ней в напряженных, беспокоящих отношениях. Это, например, «Роза Мира» Даниила Андреева, серия книг Карлоса Кастанеды, «историческая» эпопея Фоменко — Носовского, недавняя «Циклонопедия» Резы Негарестани или последние книги психоаналитика, ученика Фрейда Вильгельма Райха, посвященные описанию борьбы с инопланетными захватчиками.

С чтением «странных» текстов и их рецепцией есть одна существенная, но толком даже не поставленная проблема. Те, кто пытаются анализировать их, обычно не удерживаются от впадения в одну из двух крайностей: это либо 1) интратекстовая проблематизация, то есть анализ текста преимущественно на языке, выработанном в самом тексте, как бы продолжение самого текста, но уже в другом жанре и другими средствами, своего рода «аналитический фанфик»; либо 2) экстратекстовая проблематизация, то есть кружение вокруг вопросов: реально ли описанное в тексте? правду ли пишет автор? вменяем ли он? и т. п. Первая крайность характерна для рецепции «Циклонопедии» и Кастанеды, вторая — для сочинений Фоменко — Носовского, Даниила Андреева и Вильгельма Райха (хотя в большинстве случаев имеется колебание между этими двумя крайностями в одном анализе).

Проблемой интратекстовое и экстратекстовое чтение является потому, что оно никак не помогает другим читателям сориентироваться в этих текстах, а только еще больше их запутывает. «Странными» подобные тексты представляются нам именно по той причине, что мы не знаем, как нам в них быть, как навигировать по ним, и от их анализа мы как раз ждем подсказок на этот счет. Но для этого необходимо внимание к самому тексту как тексту, к тому, что в нем буквально написано, а не к тому, что расположено внутри его мира или за его пределами.

В случае «странных» текстов внимание к тексту как тексту оказывается неожиданно трудным: они либо буквально выталкивают читателя из себя (помещают в экстратекстовое пространство), либо, наоборот, гипнотизируют, заволакивают, поглощают (помещают в интратекстовое пространство).

Заметим, что проблема ориентации в пространстве текста не есть проблема только чтения: тексты выступают симуляторами ориентации в мире, и то, чему мы научились, читая их, может быть затем перенесено в «реальные» жизненные ситуации (но это уже предмет отдельного исследования).

Как надо читать «странные» тексты

Что означает внимание к тексту как тексту? Это означает, что мы читаем и анализируем текст, исходя из тех условий и предпосылок, которые заключены в нем самом, подвешивая вопрос о «реальности» происходящих в нем событий, признавая вместе с тем реальность авторского опыта и отказываясь от эксплуатации языка, предлагаемого автором, от различного рода спекуляций на этом языке. Такая установка была в целом характерна для структурализма «первой» и «второй» волны (последний обычно называют постструктурализмом). Их задача состояла в том, чтобы выявить некие внутренние, «объективные» структуры в тексте, образующие его смысл, без привлечения «внешних», историко-литературных и биографических данных (примерами могут быть «Морфология волшебной сказки» Проппа, ставшая предтечей структурализма, и «S/Z» Ролана Барта). Однако авторы, практиковавшие такой читательский и аналитический подход, обращались в основном к пространствам, заведомо вымышленным, — к материалу художественной литературы и фольклора (мифологии). То, что мы называем структурализмом «третьей» волны, бросает читательский вызов текстам «странным» — в которых нелегко заранее отделить «объективное» от «субъективного», «внутреннее» от «внешнего».

Метод чтения «странных» текстов, предлагаемый структурализмом «третьей» волны, вкратце состоит в следующем.

1) В «странном» тексте выявляется «пласт», который имеет отношение к консенсусной реальности, то есть к общезначимому, разделяемому читателем опыту мира.

2) Далее в «странном» тексте вычленяются базовые спекулятивные механизмы — «карты перевода»: структуры, которые переводят консенсусную реальность в другие реальности внутри текста (совокупность таких «карт» — или структур «третьего» типа — мы также называем мир-теорией).

3) Наконец, устанавливается риторический механизм, воплощающий «карты перевода» непосредственно в текстовую ткань.

Так, в случае «Циклонопедии» мы имеем, с одной стороны, базисную структуру в виде геополитэкономического перевода, с другой стороны, риторический механизм деметафоризации, облекающий этот перевод текстовой плотью. В случае сочинений Фоменко — Носовского мы также имеем в качестве базового риторического механизма деметафоризацию, а основным спекулятивным механизмом здесь служит изобретенная Фоменко пространственно-временная карта мировой истории («глобальная хронологическая карта»).

Читайте также

Живая нефть исламских пустынь: как «Циклонопедия» Резы Негарестани превращает миры друг в друга

Имеющаяся на сегодняшний день рецепция «Розы Мира» показывает, насколько мы нуждаемся в новом способе чтения: ее читатели то и дело впадают в одну из двух описанных выше крайностей, то есть почти ничего не говорят об этом тексте как тексте (достаточно посмотреть видеодокументацию конференции, приуроченной к 110-летию со дня рождения писателя). Для «любителей эзотерики» это, конечно, никогда не было проблемой: размышления о личности автора и купание в реках этого произведения составляют для них самоценное наслаждение. Но как быть «нелюбителям эзотерики» и вообще «нечитателям» подобных текстов — которые, однако, ощущают их интересность и хотели бы в них как-то сориентироваться? В первую очередь для них предлагаемый ниже способ чтения и предназначен. Кроме того, такой подход к чтению и анализу единственно и позволяет установить то общезначимое, что изобрел или открыл автор, помимо того, что он сам на выработанном им внутреннем языке себе приписывает (в случае «Розы Мира» это футуристический проект реформирования человечества на новых этических началах).

Итак, что является спекулятивным и риторическим механизмами в «Розе Мира»?

Спекулятивный механизм «Розы Мира»

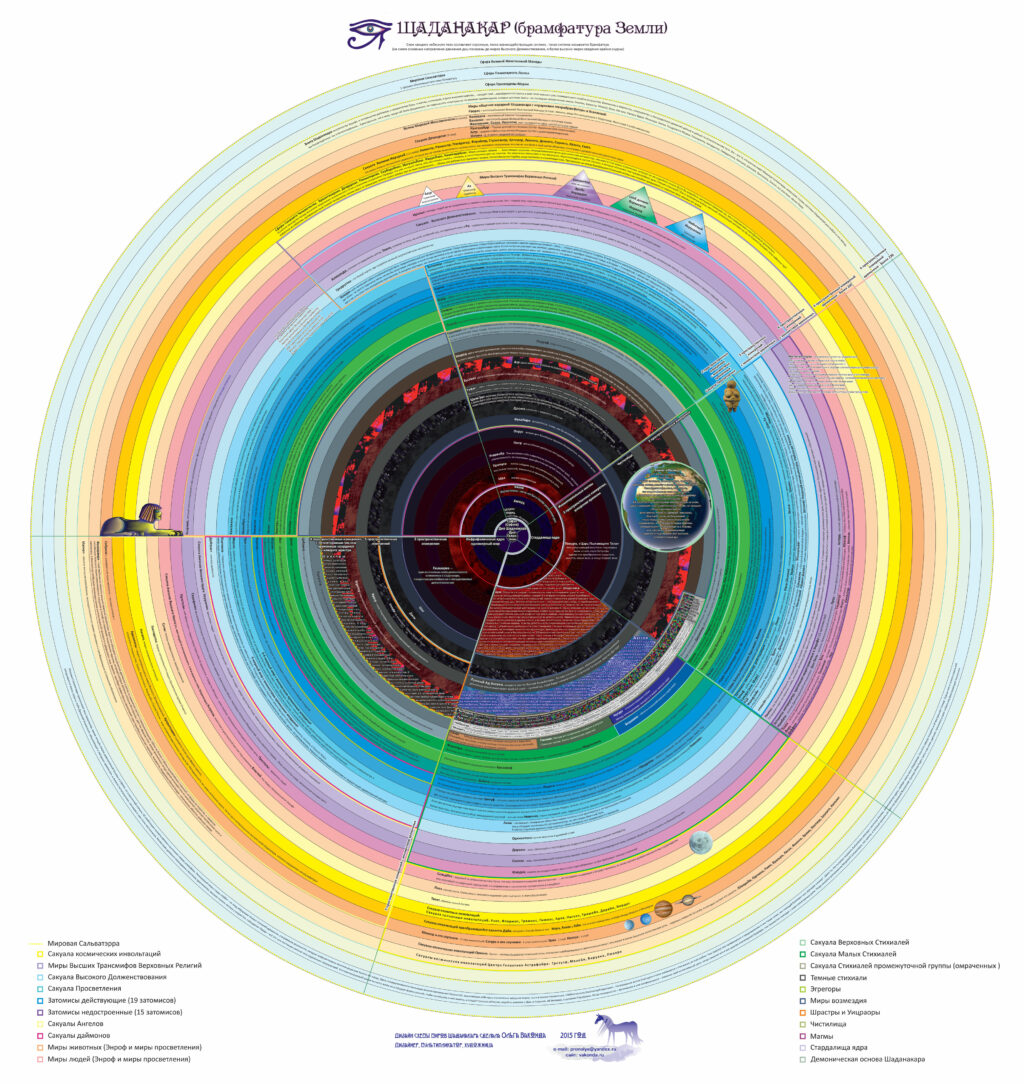

Мир-теория «Розы Мира» представляет собой в буквальном смысле карту — слоистую «трансфизическую» структуру «Шаданакара» как «брамфатуры Земли», состоящую из 242 «разноматериальных» («инопространственных и иновременных») «слоев».

Как утверждает автор, основываясь на пережитых им «озарениях», помимо нашего физического мира (Земли и космоса), называемого «Энроф», есть еще множество миров («слоев»), которые сосуществуют с нашим, но отличаются от него либо объемом («...пространство многих из них гаснет на границах солнечной системы. Другие еще локальнее: они как бы заключены в пределах нашей планеты. Немало даже таких, которые связаны не с планетой в целом, а лишь с каким-нибудь из ее физических пластов или участков»), либо другим числом измерений пространства и времени («Слоев, имеющих свыше шести пространственных измерений, в Шаданакаре, кажется, нет. Число же временных достигает в высших из этих слоев брамфатуры огромной цифры — двести тридцать шесть»). Некоторые из этих миров могут быть «видимыми» из нашего мира («просвечивать» сквозь него, говоря словами автора), и между ними возможно перемещение («Встречаются... преграды, ограничивающие один слой, и еще менее проницаемые, еще плотнее изолирующие его от остальных. Но таких мало. Гораздо больше таких групп слоев, внутри которых переход из слоя в слой требует от существа не смерти или труднейшей материальной трансформы, как у нас, но лишь особых внутренних состояний. Есть и такие, откуда переход в соседние обусловлен не большим количеством усилий, чем, скажем, переход из одного государства земного Энрофа в другое»). Науку, изучающую эти «слои», автор называет «трансфизикой».

Слоистая структура этой мир-теории имеет следующие характеристики:

1) «слои» упорядочены по вертикали, иерархичны;

2) «слои» «метагеологически» (термин автора) соотнесены с вертикальными структурами Земли — от его «ядра» до «неба» (от «Антикосмоса» до «Высших миров», от «Дна Шаданакара» и «Дна галактики» до «Сферы великой женственной монады» и «Мировой Сальватэрры»); при этом вертикальные структуры Земли включают в себя как геологические объекты (ядро, магма), так и астрономические (Луна);

3) некоторые «слои» «метагеографически» (термин автора) соотнесены с горизонтальными структурами Земли — земными территориями (например, «шрастры» и «затомисы»);

4) некоторые «слои» соотнесены между собой «негативно» — «зловеще» дублируют «наш физический мир»;

5) некоторые «слои», занимая определенное положение в вертикальной иерархии слоев, вместе с тем пронизывают собой нижележащие «слои» («Мировая Сальватэрра пронизывает весь Шаданакар, кроме четырех миров демонической Основы и Суфэтха»);

6) отдельные «слои» составляют «связанные между собой структурно и метаисторически» группы, которые автор называет «сакуалами» («сакуала даймонов», «сакуала эгрегоров»...);

7) один из слоев, «Энроф», представляет собой консенсусную реальность, «наш физический мир»; он-то и берется в этой мир-теории за точку отсчета при переводе одних слоев в другие.

Пространственная карта «Розы Мира» чрезвычайно сложна как в структурном, так в «динамическом» отношении. Понятно, что ее устройство не является всецело авторским изобретением/открытием — родом эта карта из неоплатонистских и «гностических» учений. Однако само по себе это еще не может быть ее недостатком, поскольку общий принцип иерархизации, примененный к поиску «первых причин» мира, настолько богат, что может без особой скуки использоваться в самых разных вариациях, в том числе и сегодня.

Временная «карта» «Розы Мира» — это «метаистория»: разновременные, но связанные (синхронически либо причинно) события, происходящие в разных «слоях». (Термин «метаистория» взят автором из сочинения С. Булгакова «Два града» 1911 года, где он означал исследование истории в свете события Апокалипсиса; спустя почти 60 лет этот термин был популяризирован американским исследователем Х. Уайтом в труде «Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века».) Событием «метаистории» может быть как событие внутри одного «слоя» в связи с событием внутри другого или других «слоев» (событие во времени), так и событие перехода между разными «слоями», которое не обязательно имеет отображение во времени какого-то «слоя» (в том числе «нашего физического»). Различные «трансфизические» «слои» рождаются и эволюционируют в ходе «метаистории», и это также составляет часть «метаистории» (точнее, метаметаистории). Если «трансфизика» есть «карта» этой мир-теории, то «метаистория» есть «переводы» внутри этой «карты»: таков спекулятивный механизм «Розы Мира».

Собственно, весь текст «Розы Мира» состоит из описания пространственной карты мира («трансфизики») и описания временных переводов внутри этой карты («метаистории»), наряду с пунктирным изложением «нашей» истории: книги III–VI описывают «трансфизику» и «метаисторию» всего «Шаданакара», а книги VII–XII — «метаисторию» «Шаданакара» в его отнесенности к «нашему физическому слою», «Энрофу», и в частности к России.

Эта мир-теория являет собой, таким образом, динамическую структуру (структуру «третьего типа»), в которой, наряду с базовой оппозицией «верха» и «низа», имеется множество сложных связей между уровнями («Будучи связаны между собой общими метаисторическими процессами, обладая — в большинстве — как бы парой враждующих духовных полюсов, все слои каждого небесного тела составляют огромную, тесно взаимодействующую систему»). Отличие структур «третьего типа» от тех, с которыми имели дело «первый» и «второй» структурализмы, в том, что они хотя и могут заключать в себе бинарные оппозиции, но к ним не редуцируются: отношения между «слоями» в «Розе Мира» — это далеко не всегда отношения противоположности, но часто отношения небольшого сдвига, частичного пересечения, логического подчинения, требующие для своего схватывания более тонких и многозначных «карт».

Может быть интересно

Астрономки, инженерки и гинекологини с гор Эллады. Как фессалийские ведьмы сводили луну с неба

Формально «карта переводов» «Розы Мира» интересна своей количественной и качественной сложностью, содержательно — культурологической всеохватностью (автору удается впрячь в нее всю историю цивилизаций). Сравним эту структуру с теми, что мы находим в «Циклонопедии» и у Фоменко — Носовского. Формальная особенность «карты» «Циклонопедии» также состоит в ее высокой поляризованности (что обусловлено «военно-политическим» сюжетом книги), но число объектов перевода здесь относительно небольшое (политика, география, экономика, религия...). Это «карта» не «слоев», а сил — карта боевых действий. Содержательная особенность «карты» «Циклонопедии» в том, что она связывает не столько различные культуры и исторические периоды, как «Роза Мира», сколько популярные на момент ее написания области гуманитарного знания (политика, экономика, география...). «Карта» Фоменко — Носовского — также слоистая, но состоит не из 242 слоев, как в «Розе Мира», а ровно из пяти — четырех хронологий, соответствующих четырем историческим хроникам, и одной «стянутой» хронологии. Однако разнообразие слоев здесь мнимое: они дублируют друг друга в разной степени сжатия/разреженности и стягиваются в один-единственный, «истинный» слой (собственно, в «новую хронологию» и «новую историю»). Формально эта «карта» интересна не столько своей структурой, сколько квазитопологическим способом перевода, изобретенным Фоменко (этим он как «альтернативный» хронолог отличается от своих предшественников, таких как Ньютон и Н. А. Морозов).

Риторический механизм «Розы Мира»

Если для «Циклонопедии» и Фоменко — Носовского базовым риторическим механизмом, воплощающим «карту» в текст, является деметафоризация, то для «Розы Мира» это метонимизация: приобретение значения по смежности. В самом деле, «слои» в этой мир-теории связаны между собой метонимически, по пространственной или временной смежности, а отдельные фигуры в определенных «слоях» представляют собой метонимии фигур или образований в «нашем мире», «Энрофе». Автор нигде не утверждает, как это явно или неявно делают Фоменко и Негарестани: «то, что я говорю, не метафора, это нужно понимать в буквальном смысле», — всё «странное» здесь не нуждается в обратном, деметафоризующем переводе в «наш мир», чтобы произвести риторический эффект на читателя, поскольку, согласно заверениям автора, оно всегда уже сосуществует с «нашим миром».

Интересной особенностью использования метонимии в «Розе Мира» является то, что она выступает одновременно и риторическим механизмом, и «статическим» средством перевода консенсусной реальности («Энрофа») в другие реальности, то есть смежные «слои» («динамическим» же средством перевода оказывается сам автор-рассказчик как медиум в спиритуалистическом смысле).

Так, Медный всадник в Петербурге переводится в этой мир-теории как минимум сразу в три других Всадника, существующих в других «слоях», как высших, так и низших («двойник — лучше сказать, тройник», пишет автор): в «Друккарге» («столице российского античеловечества») это «подобие основателя Друккарга» и «икона Второго Жругра»; в другом низшем мире, «Дуггуро-Петербурге», это «изваяние первооснователя этого преисподнего города с бурно пылающим и дымящимся факелом в простертой руке»; а в «мета-Петербурге», расположенном в «Небесной России», это «грандиозное белое изваяние мчащегося всадника: это — не чье-либо личное изображение, а эмблема, выражающая направленность метаисторического пути».

Другой пример: «демон великодержавной государственности» — также называемый в тексте «уицраором» — занимает в смежном «слое» территорию, примерно совпадающую с территорией страны, которую он представляет. «Уицраор» — это метонимия государства. И в то же время «уицраор» — как существо, отличающееся чудовищным обликом и хищным поведением, — является метафорой государства: метонимизация в «Розе Мира» может осуществляться совместно с метафоризацией. Однако метафора является здесь скорее следствием метонимии: «уицраор» потому похож на государство, что занимает «параллельную» ему территорию. Также и Медный всадник в низших мирах выражает «демоническую» природу Петра I не столько потому, что Петр или сам памятник имеют сходство с чем-то демоническим, сколько потому, что ему отведено соответствующее место в слоистой структуре «Шаданакара».

Перевод по пространственно-временной смежности — лишь один тип метонимизации как спекулятивного механизма «Розы Мира». Если считать синекдоху подтипом метонимии, то в этой мир-теории мы также имеем дело с метонимическим переводом между частью и целым — с синекдохизацией. Возьмем тех же «уицраоров»: по отношению к ним международная политика в «нашем мире» выступает только как часть их действий — «целым» является борьба между «уицраорами» различных государств. Таким «целым» по отношению к жизни в «нашем слое» является реальность высших и низших миров, чаще всего группы миров или «сакуалы». «Метаистория», по мысли автора, призвана изучать как эти межмирные топологии в их динамических связях, так и их мереологии (отношения часть — целое).

Зачем всё это?

Допустим, мы немного сориентировались в мир-теории «Розы Мира»: это всего-навсего пачка «слоев», связанных друг с другом метонимически и развертываемых в текст при помощи метонимических переводов. (Могут, правда, сказать, что «ничего нового тут нет, мы и так это знали», однако, насколько нам известно, такого «формального» анализа «Розы Миры» проделано еще не было, не говоря уже о сопоставлении этого текста с другими, вызывающими схожие читательские реакции.) Но встает резонный вопрос: а что дает автору и нам, читателям, эта сложная структура, зачем она вообще нужна? «Любителям эзотерики», понятное дело, она нужна сама по себе, во всей своей сложности — а «обычному» читателю, которому недосуг разбираться во всех этих терминах и «слоях»?..

Читайте также

Темная сторона Исландии: нечисть северного острова и способы борьбы с ней

Только после того, как мы внесли ясность в «темный» текст «Розы Мира», установив его спекулятивные и риторические механизмы, мы начинаем видеть то общезначимое, что привнес автор в культуру, помимо того, что, как ему думается, изобрел/открыл он сам или что привыкли вкладывать в этот текст его поклонники. Скажем, изобретенная Фоменко «карта перевода» («глобальная хронологическая карта»), согласно его убеждению, позволяет ему установить новую «истину» истории — однако мы можем не принять эту «истину» (или она нам просто не нужна, не интересна), и тогда общезначимым изобретением Фоменко могла бы быть названа сама возможность взглянуть на историю не как на время, а как на пространство, как на сложный квазитопологический объект, формируемый нелинейными текстами исторических хроник. Текст «Розы Мира» тоже может быть неинтересен нам ни как «мистическое откровение», ни как очередной проект по спасению человечества. Тогда мы можем сосредоточиться на тех его частях, которые посвящены обсуждению консенсусной реальности — истории России и ее культуры (скульптурных памятников, архитектурных сооружений, литературных произведений), — тем более что они составляют добрую половину этой книги. В этом случае и становится понятно, зачем автору нужно было первую половину книги описывать устройство каких-то «слоев»: эта сложная структура задает автономную динамическую систему этической оценки, которую автор затем прикладывает к различным явлениям истории и культуры.

Ни один историк, культуролог или литературовед не свободен от этической оценки анализируемых явлений: сквозь их тексты всегда сквозит симпатия или антипатия к тем или иным героям или событиям. Только обычно этическая система, на которую опирается гуманитарный исследователь, не задана явно. Есть, конечно, исследования, открыто написанные «с христианской точки зрения», «с либеральной точки зрения» и проч. Но и в этих случаях, как правило, до конца не понятно, где границы этой «христианской» или «либеральной» точки зрения. Кроме того, читать такие исследования обычно не имеет смысла, поскольку мы заранее можем догадаться, что в них написано.

Автор «Розы Мира» же не только абсолютно честен, когда предъявляет свою этическую позицию, но и предельно глубок и систематичен в ее изложении. Это как если бы иной, более «ортодоксальный» гуманитарный исследователь, прежде чем браться за анализ того или иного факта культуры, выкатил бы нам всё содержание своего «бессознательного», своего «воображения», явно или неявно определяющего все его дальнейшие оценки и интерпретации.

За отношением гуманитарного исследователя к своему предмету всегда кроется какая-то «личная» полумифологическая история, которую исследователь либо замалчивает, либо «впроброс» стеснительно дает «на полях» (в предисловии, в послесловии, в сносках...) или которая попросту скучна, неинтересна, банальна. Автор «Розы Мира» же полностью обнажает перед читателем свою личную «мифологию», причем читать изложение этой «мифологии» иногда так же увлекательно, как иной фантастический роман.

Этическая система, на которую опирается автор «Розы Мира», может показаться не слишком оригинальной: в целом она покоится на христианских этических принципах; однако основы христианского вероучения — такие как Троица или отношение к природе — автором радикально пересматриваются (так, он вводит фигуру Великой Женственности, которую ставит на место Бога-Сына, а Бога-Сына ставит на место Бога-Духа), а сами представители христианской церкви отвергают этот текст как «сектантский» и «еретический».

Главное в системе этических оценок «Розы Мира» — это

1) ее относительная автономность от других этических систем (она не сводится к ценностям какой-то религии или политической доктрины),

2) ее динамический характер, обусловленный богатством связей внутри «карты переводов»,

3) богатство критериев этической оценки, задаваемое динамикой «переводов» внутри «карты» (определяя движение «метаистории», эти критерии в то же время определяются ей).

Можно было бы назвать эту систему диалектической, если бы в ней было только две противоборствующих стороны, — но в ней есть множество сторон, или «слоев», каждый из которых по-своему подсвечивает и нюансирует то или иное явление. Так, из уже упоминавшихся примеров это фигура Медного всадника, имеющая как минимум четыре разных этических истолкования в зависимости от «слоя», в котором она расположена (в Петербурге, в «Друккарге», в «Дуггуро-Петербурге», в «мета-Петербурге»...). Хотя «слои» в этой мир-теории и ориентированы по «вертикали» — поэтому сюрпризов от этой системы ждать не приходится, — однако с каждым «слоем» добавляется новый критерий этической оценки, превращающий рассматриваемое культурное или историческое явление во всё более противоречивое и многообъемное.

Могут спросить: а что нового мы узнали об истории и культуре благодаря введению этой автономной динамической системы оценки? Для иного читателя, не озабоченного этическим измерением, «новым» в тексте «Розы Мира» были бы всё те же «озарения» автора, вроде изображения Сталина, который, сидя в своем кабинете в состоянии транса, якобы входил в контакт с третьим «демоном великодержавной государственности», «уицраором» «Жругром Третьим». Но для «нечитателей» подобных текстов интересней в «Розе Мира» может быть другое — например, неожиданное этическое значение, которое приобретает фигура Лермонтова для российской культуры: он становится чуть ли не важнее (уж точно сложнее), чем Пушкин, и такое смещение акцентов делается возможным именно благодаря «многослойности» структуры, в которую его вписывает автор. (Метод «карт переводов», заметим, позволяет перебросить мосты между этими разными читателями, сделать для них одинаково интересным одно и то же явление, хотя и в разных аспектах: в этом сходство между предложенным методом чтения и «интеркультурой» будущего, описываемой в тексте «Розы Мира».)

Здесь нужно сказать, что очевидным недостатком «Розы Мира» — как текста, но не как подлежащей под ним структуры, — является то, что из истории культуры автор выделяет лишь самые общие места и общие фигуры: это «событийная история», а не «история повседневности» (говоря словами последователей школы «Анналов»), и это история «большой литературы», а не «малой» (говоря словами Делеза).

Интересней было бы приложить «метаисторию» к тем событиям и тем фигурам, которые играют скромную или незамеченную роль в истории, но огромную роль в неизвестных нам «трансфизических» «слоях» (автор только оговаривается о такой возможности, но не прорабатывает ее). Подстегиваемые интересом автора к истории государственности, сегодняшние читатели «Розы Мира» если и развивают «внутренний» мир «Розы Мира», то по этой «большой», политической линии — например, фантазируя о судьбах Российской Федерации как управляемой четвертым «уицраором», сожравшим сердце третьего «уицраора», советского. Но с геополитическим аспектом «метаистории» как раз всё более-менее ясно. Более примечательным был бы полноценный «аналитический фанфик» по мотивам «Розы Мира», в котором показывалась бы «многослойность», скажем, фигуры того же Анатолия Фоменко или самого Даниила Андреева...

Наконец, говоря о преимуществах предложенного нами способа чтения, следует указать на то, как он меняет расстановку приоритетов в истории литературы. Так, мир-теория упоминавшейся «Циклонопедии» предстает в этом свете методологически вторичной по отношению к мир-теории «Розы Мира»: «теория» уже входила в подобные отношения с «миром» более чем за полвека до того. «Властелин колец», с которым «Розу Мира» часто сравнивают (они создавались в одни и те же годы), также кажется на ее фоне не очень оригинальным: мир Толкиена — это мир вымышленный, не «гибридный», но он также волей-неволей отсылает к консенсусной реальности, и эти отсылки — чисто метафорические, характерные для любого художественного произведения («орки» могут быть прочитаны как «коммунисты» и т. д.). Иными словами, текст Толкиена может быть ярче и интересней текста «Розы Мира», однако его спекулятивные и риторические механизмы заключают в себе меньше новшеств. В то же время такое прочтение «Розы Мира» подталкивает к тому, чтобы перечитать классические тексты, к которым она методологически и структурно близка, как в высшей степени «странные» и еще таящие в себе множество открытий (такие как Ветхий Завет, «Рай» Данте или «Феноменология духа» Гегеля).