Как менялись инструменты для трепанации от Античности до наших дней

Если в эпоху неолита «дырки в голове» делали шаманы для изгнания злых духов, то сегодня трепанация, или краниотомия, — это рутинная нейрохирургическая процедура, которую выполняют, чтобы получить доступ к головному мозгу. Нейрохирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Евгений Бахарев и журналистка, а также соавтор блога о работе мозга Виктория Солодкова рассказывают, как отверстия в черепе помогают в лечении головного мозга и как эволюционировала краниотомия на протяжении тысячелетий.

Особенности строения черепа

Но сперва разберемся, как устроен череп и что нужно преодолеть перед тем, как добраться до мозга. Это поможет нам понять, как менялись хирургические инструменты и их безопасность для пациентов.

Снаружи находятся кожа, жир и сухожильный шлем, покрывающие кости черепа. Глубже — кость и надкостница. Под костью расположена твердая мозговая оболочка (ТМО) — она отграничивает мозг и создает герметичные полости внутри черепа. Под ТМО — мозг с его собственными оболочками.

Доантичный период и Античность

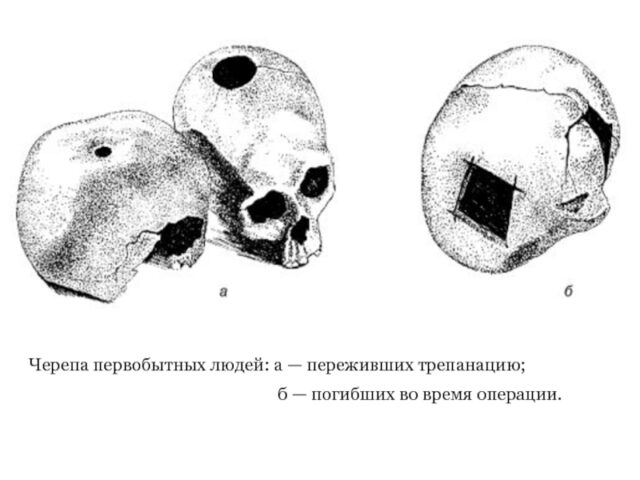

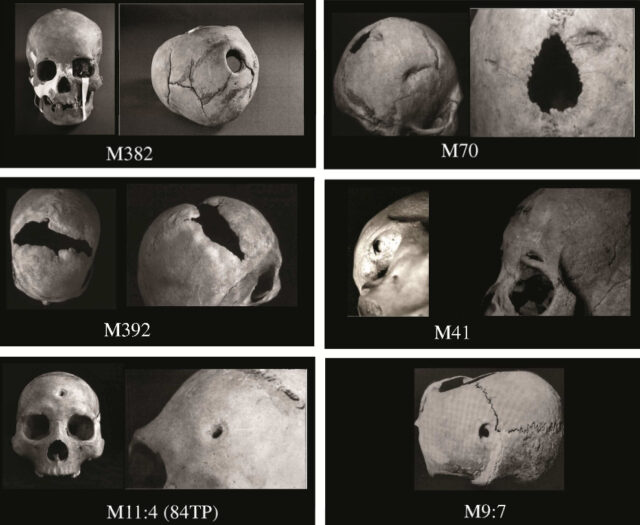

Самые ранние свидетельства трепанации относятся к восьмому-пятому тысячелетиям до н. э. Достоверных данных об этом периоде мало, поскольку письменности тогда не было. Историки предполагают, что древние люди вскрывали черепную коробку для изгнания демонов и злых духов. Выполняли трепанацию знахари, шаманы или жрецы. Они не только проделывали отверстия в голове, но и старались умилостивить предков танцами вокруг больного и подношениями. «Пациенту» не давали пищи и воды до тех пор, пока злой дух «не изгонялся». Из черепов людей, которые не пережили трепанацию, вырезали кость и делали из нее амулеты-рондели.

Однако отдельные находки свидетельствуют, что в более развитых общинах операции проводились и в терапевтических целях. Показаниями были неврологические симптомы: головная боль или эпилепсия.

Жители территорий современной Перу (Южная Америка) проводили трепанации более чем за три тысячи лет до н. э., пользуясь каменными ножами, долотами и пилами.

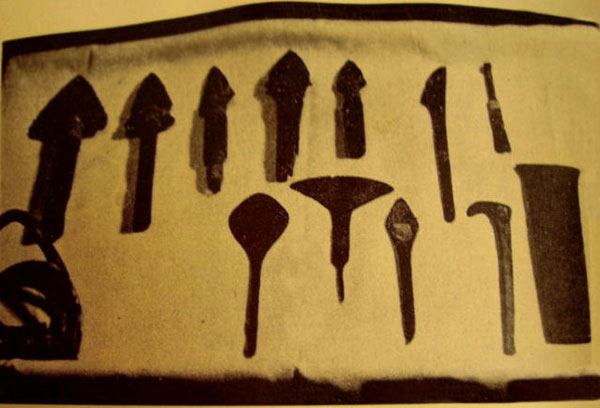

К первому тысячелетию до н. э. инструменты стали делать из меди или бронзы: это были долота, пилы, скальпели и ножи различных форм и размеров. Ученые подсчитали, что, несмотря на примитивное оборудование, на каждое отверстие могло уйти около получаса хирургического времени (для доступа к черепу нужно проделать от одного до десяти отверстий). При этом выживаемость после процедуры составляла около 50%, а некоторым больным после такого врачевания удавалось прожить даже больше 15 лет.

Чем именно пациентов обезболивали, достоверно неизвестно. Однако историки предполагают, что в виде анестезии использовали листья кокаиновых кустов и дурман — наркотические свойства этих растений описаны в античной литературе.

Из древних медицинских папирусов (папирус Эберса, папирус Смита и др.) следует, что в III–II тысячелетиях до н. э. уровень хирургии в древнеегипетском государстве был довольно высоким для того времени. Там краниотомию выполняли верховные жрецы. Для операции использовались каменные и металлические ножницы, ланцеты, пинцеты и бритвы.

Во времена Гиппократа (V век до н. э.) для краниотомии применяли дрель и сверло — инструменты, которые древнегреческий врач описывает так, будто в то время они были в обычном употреблении.

В одной из своих рукописей Гиппократ отметил, что тяжелые черепно-мозговые травмы повсеместно приводят к летальному исходу. Он усовершенствовал технологию трепанации и сформулировал показания к ее проведению. В своем Корпусе он подробно описал симптомы различных черепно-мозговых заболеваний и способы их лечения. Гиппократ рекомендовал выполнять трепанацию в течение первых трех дней после травмы — это повышало шансы на благополучный исход лечения. Его рекомендации во многом опережали свое время: по современным представлениям при наличии показаний к операции при черепно-мозговой травме вмешательство должно быть выполнено как можно раньше — в первые часы после постановки диагноза.

Труды Гиппократа важны по двум причинам: во-первых, благодаря ему хирургические вмешательства окончательно перешли от мистики к научному подходу. Гиппократ считал, что болезни возникают естественным образом, а не из-за наказания человека богами. Во-вторых, именно он сформулировал «клятву врача» — свод правил, многими из которых медики руководствуются по сей день.

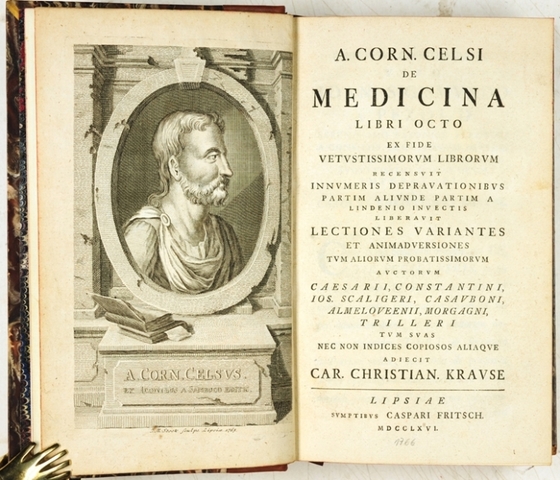

В I веке н. э. Авл Корнелий Цельс, древнеримский ученый-энциклопедист, медик и хирург, описал технику трепанации и инструменты, необходимые для ее выполнения. Он настаивал на использовании слегка изогнутой бронзовой пластинки, которую нужно вставлять под удаляемую кость, чтобы защитить головной мозг. Кость вскрывалась с помощью либо острого скальпеля, по которому постукивали маленьким молоточком, либо маленького перфорирующего трепана (инструмента, рабочей частью которого является сверло), либо большого корончатого трепана.

При использовании античных инструментов вероятность повреждения мозга и ТМО под костью была крайне высокой.

Систематизировал накопленные медицинские знания в единое учение древнеримский медик Гален. Он доказал, что головной и спинной мозг являются «средоточием движения, чувствительности и душевной деятельности». Гален продемонстрировал, что при перерезании спинного мозга исчезает чувствительность всех частей тела ниже разреза. Его труды были теоретической основой медицины вплоть до окончания Средневековья.

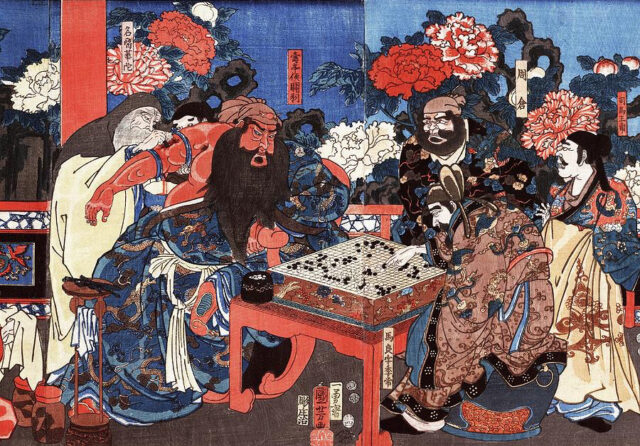

В другой части света — Китае — первые свидетельства трепанаций относятся к 1600–1100 годам до н. э., и обнаружили их ученые из Института археологии Китайской академии социальных наук только в 2007 году.

До этого трепанированные черепа находили на юге Сибири. В 2007 году по всему Китаю ученые обнаружили трепанированные черепа периода неолита. Документальные свидетельства черепно-мозговой хирургии также встречаются в древнекитайских исторических и медицинских трудах.

Знаменитого медика Древнего Китая Хуа То (ок. 140–208) часто изображали на гравюрах. На одной из них он оперирует генерала Гуань Юя (Guan Yu).

Хуа То принял свою смерть от рук императора Цао Цао, которого мучали сильные головные боли. Хуа То диагностировал ему злокачественный гумор и предложил «ввести дозу гашиша, затем вскрыть оболочку мозга и удалить гумор.

Император заподозрил подвох в такой рекомендации, приказал заключить медика в тюрьму и казнить.

Средние века и эпоха Просвещения

После Гиппократа и греко-римской эпохи трепанация постепенно теряла популярность. Сказалось влияние Римско-католической церкви, которая осуждала хирургию и даже в 1163 году издала указ «Церковь против крови». Такое громкое заявление препятствовало легализованной врачебной практике и изучению анатомии. Трепанация выполнялась в исключительных случаях для «лечения» эпилепсии. Личный врач папы римского Ги де Шолиак предложил проводить операции еще и для лечения сильных головных болей, однако получил решительный отпор.

Хирургия попала в руки цирюльников, которые по совместительству стригли бороды и парили клиентов в бане. Они же делали отверстия в голове и извлекали «камни безумия». Трепанация стала сатирическим сюжетом у Босха и других живописцев. Более подробно об этом мы рассказали в своем научно-популярном блоге о работе мозга.

Достижения греческой и римской хирургии были постепенно утрачены на европейском континенте, но через византийских хирургов попали в Александрию к арабам.

Врачи в других частях мира продолжали хирургическую практику. В начале X века н. э. персидский ученый-энциклопедист Разес (Ар-Рази) составил Liber Continens — арабскую энциклопедию медицины, философии, религии, математики и астрономии. Он описал, что именно повреждение мозга, а не травма черепа, было наиболее важным фактором послеоперационного лечения.

Любопытно, что в то время медициной в основном занимались мужчины, но в трудах османского врача и хирурга Шерефеддина Сабунджуоглу описаны и женщины-врачи, которые помогали, как правило, женщинам, в том числе роженицам мертворожденных детей с гидроцефалией и макроцефалией.

Огромным препятствием в развитии медицины являлись запреты на анатомические вскрытия умерших. Но к концу XIV века они были сняты. Это помогло ученым подробно описать анатомию головного мозга.

С трепанацией ситуация изменилась только в эпоху Возрождения. Война и развитие огнестрельного оружия в XVI–XVII веках привели к увеличению числа черепно-мозговых травм. Необходимо было как-то удалять инородные тела, которые застряли между твердой мозговой оболочкой и головным мозгом.

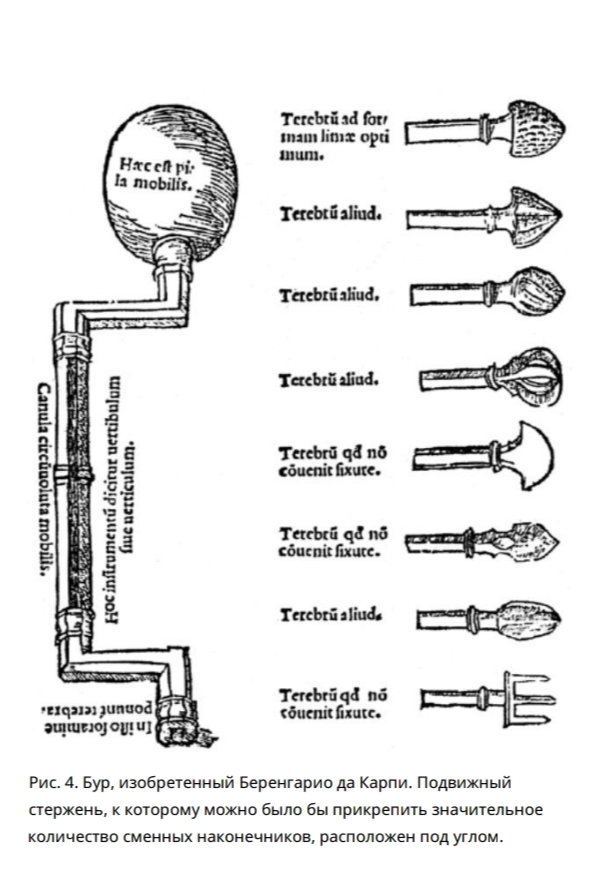

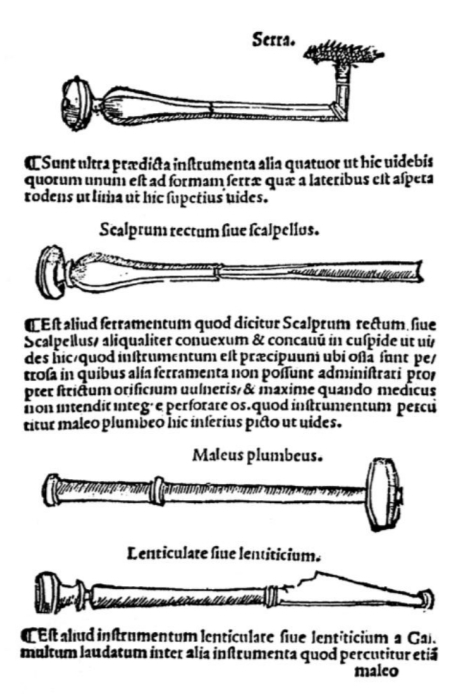

Подробное руководство по краниотомии опубликовано в 1518 году итальянским анатомом и хирургом Якопо Беренгарио да Карпи (Tractatus de Fractura Calvae sive Cranei a Carpo editus). В нем он описал и проиллюстрировал устройства для трепанации: показал дрель, состоящую из вращающейся рукоятки, подвижного деревянного шарика, подвижной рукоятки и сверл. Эти инструменты стали прообразом современных нейрохирургических трепанов.

Беренгарио указал, что инструменты должны изготавливаться из индийского железа и быть чрезвычайно острыми, «чтобы легко резать кость, не повреждая мозг пациента».

Из-за необходимости исправлять дефекты черепа, полученные в ходе войн, краниотомия получила толчок для дальнейшего развития. Инструменты для хирургических вмешательств изготавливали индивидуально для каждого врача.

Однако, несмотря на эффективность хирургического вмешательства, с конца XVIII века и далее использование трепанации постепенно сокращалось из-за высокого числа осложнений, вызванных инфекциями. Наркоза и анестезии в современном понимании не существовало — для обезболивания использовали экстракт белладонны или алкоголь. Часто обходились вообще без «анестезии». Инфекции и нагноения ран стали настолько частыми, что знаменитый шотландский хирург Джеймс Янг Симпсон заявил, что госпитализированный пациент рискует больше, чем солдат на поле боя. Вместо трепанации проводили медикаментозное лечение, которое, к сожалению, было малоэффективно.

Наше время

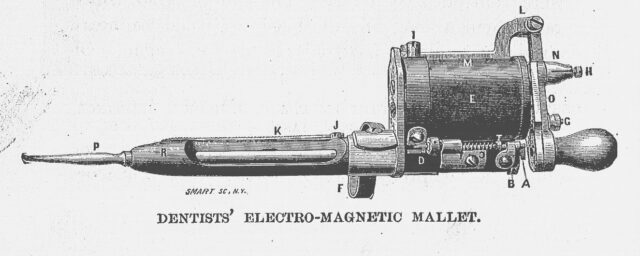

Во второй половине XIX века появление обезболивающих и антисептиков привело к большому прогрессу в хирургии, и трепанация снова стала активно применяться. Тогда же появились первые электрические инструменты — например, электромагнитный молоточек Бонвилла, который применяли в стоматологии.

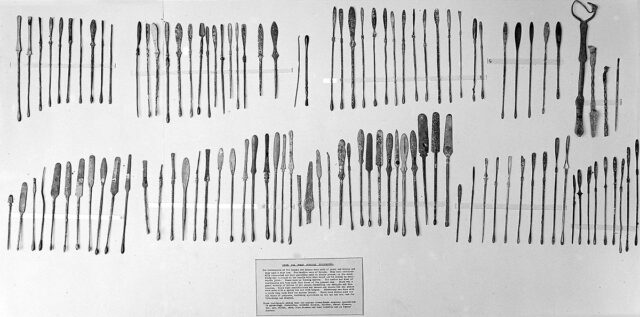

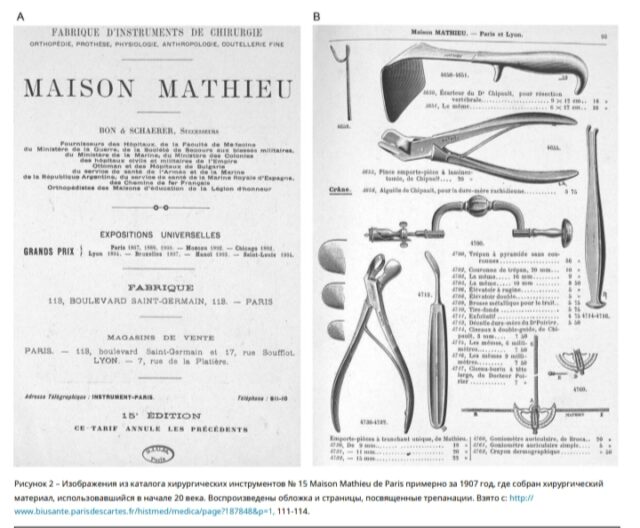

С развитием металлургии, науки и медицины на рубеже XIX–XX веков инструменты стали более сложными, разнообразными и «унифицированными»: от индивидуальных инструментов перешли к промышленному производству нужных устройств. Были разработаны специальные долота, электрические и пневматические сверла, а также другие инструменты, которые облегчали процедуру и снижали риски для пациентов. Появились руководства, которые описывали «стандартные» наборы хирургических инструментов для различных вмешательств.

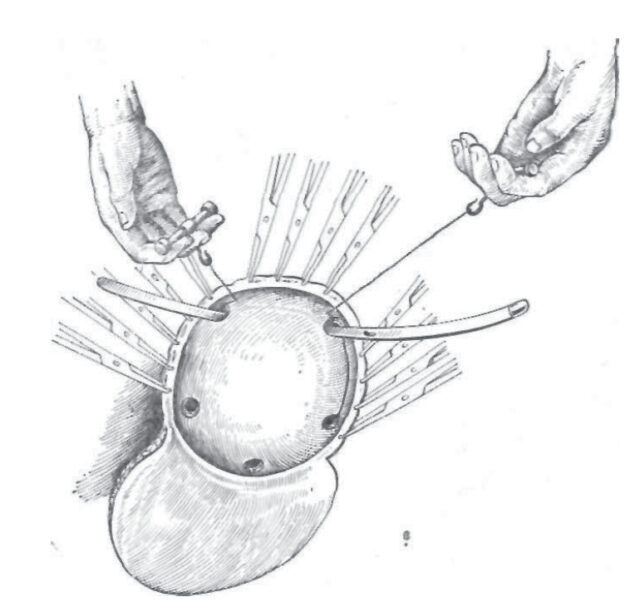

Современные знания анатомии и физиологии показывают, что для безопасного выполнения трепанации необходимо не только избегать повреждения головного мозга, но и сохранять нетронутыми его оболочки, в особенности ТМО. После трепанации герметичное зашивание мозговой оболочки позволяет значительно уменьшить число послеоперационных инфекций.

К началу XX века набор для краниотомии состоял из трепана с набором сменных фрез, пилы Джильи с ручками Оливекрона и проводника Поленова. После наложения фрезевых отверстий два отверстия соединяли при помощи проводника Поленова, который проводили между костью и мозговой оболочкой, что позволяло сохранить ее неповрежденной. По проводнику проводили проволочную пилу Джильи, которой делали пропил между двумя отверстиями.

В 1962 году доктора Форест К. Барбер и Рональд Смит разработали первый пневматический двигатель, который позволял выполнять краниотомию за 2–3 минуты.

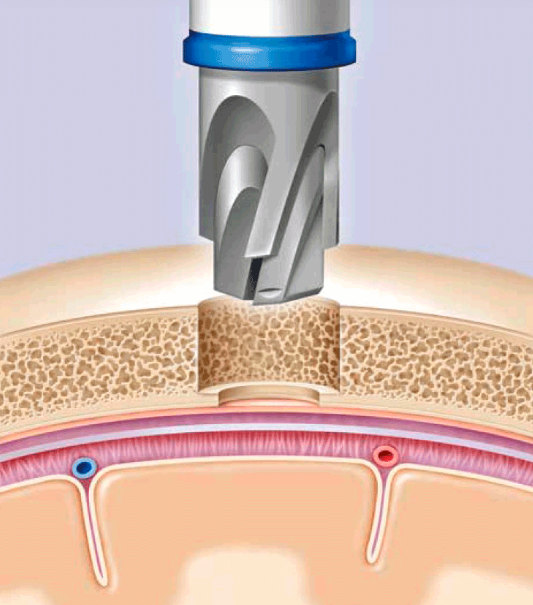

В 1980 году Ф. Барбер представил систему Midas Rex Classic, которую принято считать прародителем современных систем-краниотомов. Для наложения фрезевых отверстий используется специальный перфоратор, который автоматически останавливается при просверливании внутреннего слоя кости, не повреждая при этом ТМО. После просверливания между отверстиями делают пропил специальной насадкой — она состоит из резца, который выпиливает кость, и защищающей оболочку мозга «стопы».

Такая современная система позволяет выполнить трепанацию за несколько минут, практически полностью защищая мозг и подлежащие оболочки от повреждения.

В наше время трепанация — это рутинная нейрохирургическая манипуляция, которую опытные врачи при наличии необходимого оборудования выполняют за 2–3 минуты. В некоторых стационарах по-прежнему хранятся механические инструменты, с помощью которых можно проделать отверстия в черепе, но используют их в основном в музейных целях. Механика проведения трепанаций во всем мире практически не отличается.

Вот так древняя нейрохирургическая операция, подкрепленная безупречным знанием анатомии и физиологии в сочетании с использованием достижений инженерной мысли, делает процедуру краниотомии точной, быстрой и безопасной для пациентов.