Живая нефть исламских пустынь: как «Циклонопедия» Резы Негарестани превращает миры друг в друга

В ноябре 2019 года издательство «Носорог» выпустило на русском языке один из самых модных гуманитарных текстов XXI века — «Циклонопедию», философский роман ирано-американского интеллектуала Резы Негарестани. Литературные хитросплетения самого известного ученика Ника Ланда могут оставить читателя в недоумении, но философ-технотеолог Михаил Куртов решил упростить нам задачу: он препарирует магию этой книги, описывая ее как схему превращения «слоев реальности» друг в друга.

Наслаждение реками

«Циклонопедия» Резы Негарестани, безусловно, относится к «странным» текстам. Располагающаяся на проницаемой границе философии и литературы, более чем за десять лет с момента публикации она породила море отзывов и вторичных спекуляций. Но если начать знакомиться с рецепцией «Циклонопедии», то окажется, что чуть ли не все посвященные ей тексты (начиная с коллективного сборника Leper Creativity) представляют собой не столько отстраненный анализ ее мира, сколько обычный пересказ, симпатизирующее обсуждение и дружественное развитие затронутых в ней тем и сюжетов (таких, например, как тема нефти или космического капитализма). Разбор текста если и осуществляется, то, как правило, в терминах, предложенных самим текстом и его маргиналиями. Это вполне объяснимо: «Циклонопедия» вместе с вымышленным миром «продает» и теорию этого мира, и ее критики не могут устоять от соблазна поиграть с этой теорией. В тексте Романа Михайлова «Равинагар» — не менее «странном», к слову, чем текст Негарестани — мы находим методологическое предостережение для таких критиков: необходимо не «наслаждение реками», а «контроль воздуха». В этом смысле задумку Негарестани можно, конечно, считать удавшейся: большинство пишущих о книге подпали под ее чары и предпочитают наслаждение нефтяными реками управлению «наднефтяными» смыслами.

Даже маркетинговый ход издательства — отнесение книги к якобы новому жанру theory fiction — часто воспринимается некритично. К примеру, роман Стивена Шавиро Doom Patrols (1997) уже имел подзаголовок theoretical fiction — не говоря уже о том, что подобное соотношение теории и вымысла мы не раз встречали в истории письма. Здесь вспоминаются и ренессансные утопии, и произведения Рабле и Свифта, и мистический эпос Даниила Андреева, и упоминаемые самим Негарестани тексты арабо-мусульманской традиции вроде Ибн-Туфейля. Из более позднего на ум приходят заигрывающие с границей литературы и философии тексты «О почтовой открытке...» Деррида и «Ангелы» Мишеля Серра. Действительно ли «Циклонопедия» добавила к этому списку гибридов что-то еще, помимо удачной раскрутки термина theory fiction?

Если «Циклонопедия» и заключает в себе какую-то новизну в плане письма, то это прежде всего адаптация академического стиля философских текстов, сложившегося в 1960-х годов (как то: монографичность, безличный тон, обязательное наличие ссылочного аппарата), к литературным средствам изображения, а также демонстрация свободы, которую дает такое соединение. Впрочем, уже в «Тысяче плато» — главном источнике теоретического вдохновения для Негарестани — мы стоим на пороге этой жанровой гибридизации или даже переходим его. В конечном счете новизна «Циклонопедии» состоит вовсе не в жанровой инновации или в экспериментальных техниках письма, а в спекулятивных и риторических механизмах, которые образуют ее специфический мир и остаются скрытыми, пока мы обсуждаем конкретные сюжеты или гибридную форму.

Теория и мир

Философ создает теорию, а писатель — мир. Редко когда писатель создает также теорию для своего мира, а философ — мир для своей теории. Это разделение фундаментально: если угодно, Бог создал мир, но не создал теорию этого мира, поэтому нам теперь приходится додумывать ее самостоятельно. В тех случаях, когда писатель прилагает к своему миру какую-то теорию, она зачастую оказывается вторичной, заемной. С другой стороны, если философ пытается встроить свою теорию в какой-то мир, этот мир оказывается всё тем же, еще слишком нашим миром, чтобы сойти за мир, целиком вымышленный. Так происходит из-за самой конструкции философского знания: оно построено на напряжении между истиной (собственно, тем, что философ стремится высказать) и доксой, то есть консенсусной реальностью, которая философу и его ближайшим читателям уже дана. Значительно отдаляться от этой опознаваемой консенсусной реальности философ не может — тогда из его речей исчезнет заряд пара-доксальности, возможный только в силу близости к доксе.

Иначе говоря, философы, похоже, не способны оставаться философами, когда действуют в целиком выдуманном мире, потому что тогда стирается грань между вымыслом и теорией.

Так, если философ пишет текст о далеком будущем, это будущее не может априори не быть либо утопией, либо антиутопией, то есть не может не состоять с настоящим, с консенсусной реальностью в каких-то предзаданных отношениях.

Это же мы наблюдаем и в мире «Циклонопедии»: это всё еще наш, узнаваемый мир, хотя и с несколькими фантастическими добавлениями. Зацепившись за консенсусную реальность, можно попытаться проследить, как она трансформируется под воздействием теоретических изобретений, и посмотреть, что за миры образуются в результате этих трансформаций. Анализировать гибридные, художественно-теоретические тексты — значит анализировать то, как теория переводится в мир, а мир — в теорию.

Предполагается, что взаимоперевод теории и мира основывается на неких структурах, которые можно выявить и которые могут объяснить специфический эффект от чтения (применительно к «Циклонопедии» часто говорят об эффекте или опыте «ужаса»). Обсуждение текстов в терминах структур восходит к русским формалистам и находит развитие в структурализме и постструктурализме. Сегодняшние тексты также могут анализироваться в структурных терминах, однако требуют других структур — мы бы назвали их структурами третьего типа.

Структурализм «третьей волны»

Структурализм «первой волны» (например, Якобсон и Леви-Стросс) имел дело с бинарными или тернарными оппозициями и подвешивал вопрос об отношении «культура — природа». Его формальными языками были алгебра и теория групп, использовавшиеся, например, для описания отношений родства. Элементы структуры, как подчеркивал Леви-Стросс, не имеют внутреннего значения, их смысл чисто позиционный, то есть зависит от общей конфигурации структуры. Условный переход к структурализму «второй волны» (постструктурализму) был связан с вопросом о «бессмыслии» смысла структур: в результате структуры «подплавились», стали более парадоксальными и разноязыкими (как в использовании Лаканом топологических объектов для описания механизмов психики). Структурализм «второй волны» был более всеяден в выборе исследуемого материала, однако вместе с тем фактически свел природное к культурному (в чем его нередко обвиняли).

То, что мы называем структурализмом «третьей волны» (за неимением лучшего термина), отличается от этих двух методов анализа тем, что имеет дело уже не с бинарными или тернарными оппозициями, а с n-арными (как в так называемой геометрии оппозиций). Кроме того, он не сводит природное к культурному и/или социальному. Внимание «третьего» структурализма обращено на динамические отношения между вещами, на «переводы» и на карты отношений: «карты перевода» — другое имя для структур третьего типа. Наиболее адекватным формальным языком для представления этих «карт перевода» является уже не алгебраическая нотация, а теория категорий (нам будет достаточно иллюстративного представления о ней как о наборах объектов и направленных «маршрутах»-преобразованиях между ними).

Материал структурализма «третьей волны» — культурно-природные гибриды, такие как цвет или звук, а также «внутренние этнографии» просвещенного западного общества, например теории заговора или различные лженауки.

Мы предлагаем анализировать текст «Циклонопедии», понятый как мир-теория, в терминах структур третьего типа, или «карт перевода», поскольку это и есть тот самый случай «внутренней этнографии» и культурно-природной гибридизации. Прежде чем перейти к рассмотрению самого текста, необходимо пояснить, что мы собственно имеем в виду под «картами перевода». Это похоже на то, как зрелый Леви-Стросс (периода «Мифологик») изображал мифические превращения: мы хотим вернуться к лучшему, что было в «первом» структурализме, — строгому и «безумному» картированию.

«Карты перевода»

Что такое «карты перевода», проще всего объяснить на примере философского изобретения, сделанного немецким философом Людвигом Фейербахом (которое только в свете такого перепрочтения и приобретает свое истинное значение). Те, кто немного изучал историю философии, знают, что Фейербах «свел Бога к человеку», показал, что теология — это на самом деле перевернутая, «переведенная» антропология, которую нужно заново перевернуть, «перевести» обратно на понятный человеческий язык, «разотчуждить». Это действительно было одним из важнейших достижений Фейербаха, но отнюдь не центральным: центральным был изобретенный им метод перевода — широко использовавшийся в дальнейшем (например, такими верными фейербахианцами, как Маркс и Фрейд), но не отрефлексированный.

Этот метод состоит из трех фаз:

(0) берется некое существующее в консенсусной реальности отношение;

(1) это отношение переворачивается: субъект и предикат меняются местами;

(2) определяется некое «материальное средство», служащее посредником для перевода предиката в субъект;

(3) осуществляется сам перевод — устанавливаются новые отношения между вещами или понятиями.

Скажем, Фейербах задается целью «посредством человека свести всё сверхъестественное к природе».

(0) В консенсусной реальности имеется еще не «расколдованное» отношение Природа ⟶ Бог, что читается как: природа обожествляется и/или подчиняется божественному могуществу.

(1) Это отношение переворачивается: Бог ⟶ Природа, что означает: религиозное отныне трактуется как природный феномен.

(2) Затем определяется посредник — человек — и устанавливается соответствие между ним и перевернутым субъектом. Так, хлеб и вино, участвующие в обряде причастия как посредники, являются человеческим изобретением (Бог ⟶ Человек), а человек является природным существом (Человек ⟶ Природа).

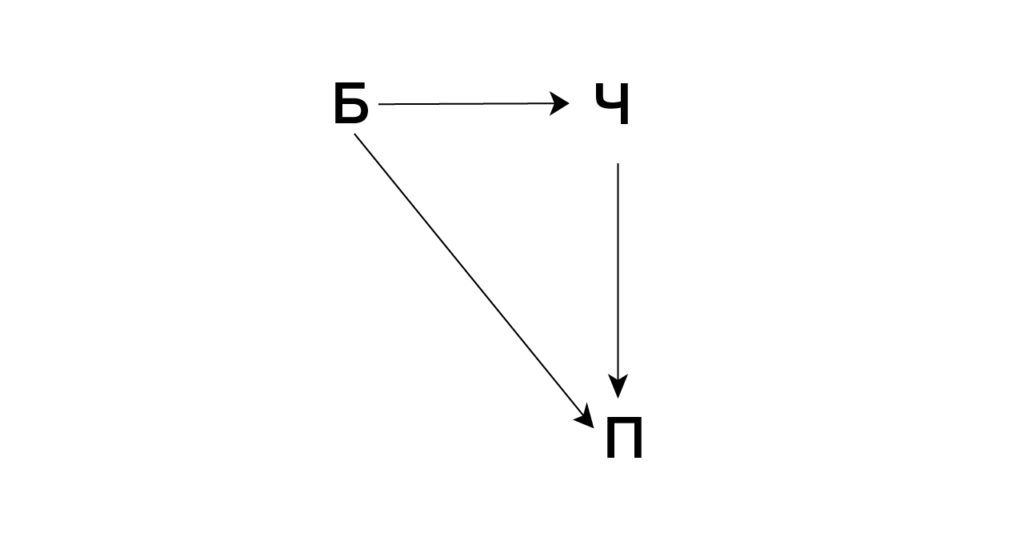

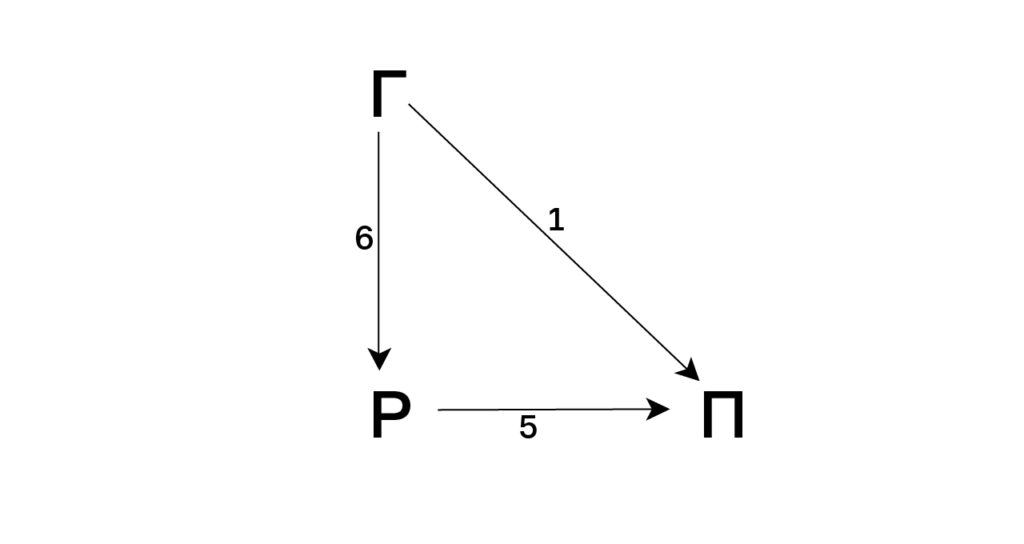

(3) Наконец, эти отношения сводятся в «коммутативной диаграмме» (говоря терминами теории категорий): «морфизм» Бог ⟶ Природа понимается как «композиция морфизмов» Бог ⟶ Человек и Человек ⟶ Природа (рис. 1).

Несмотря на простоту и формальность (или благодаря им), этот метод неосознанно употреблялся для построения множества концепций — от марксизма (перевод религии в политэкономию посредством социального) и фрейдизма (перевод религии в психику посредством культурного) до социологии Дюркгейма (перевод религии в социальное посредством культурного), политической теологии Карла Шмитта (перевод политического в религиозное посредством права) и медиатеории. На практике простота этого метода кажущаяся: если перевернуть какие-то отношения еще не трудно, то несомненно трудно найти и как-то использовать «материальное средство», без которого перевод одной вещи или области знания в другую не состоится. Фейербах делал акцент именно на материальности «средства» (в этом главным образом и состоял его «материализм»): средство перевода никогда не абстрактно, оно уже существует где-то в реальности, и правильно определить его — значит по большому счету справиться с задачей; остальное — дело техники.

Перевод в «Циклонопедии»

Как сделана «Циклонопедия», если рассмотреть ее таким формальным способом, в терминах «карт перевода»? Для этого нам сперва нужно ответить на вопрос, что является консенсусной реальностью для этого мира-теории, его презумпцией, рамкой, тем, от чего этот мир-теория так или иначе отталкивается. Мы не ошибемся, если скажем, что это политическая география, или, для краткости, геополитика (особое внимание к геополитическому аспекту текста мы находим и у авторов коллективного сборника Leper Creativity, и в видеокомментарии Александра Дугина).

Главный герой этого текста — Ближний Восток, географическая единица, которая имеет некие политические намерения, представляет собой в буквальном смысле политического субъекта некоей космической игры или войны.

Но сама постановка вопроса о Ближнем Востоке как политическом субъекте возможна лишь в свете предшествовавших ему теорий о влиянии географии на политику, то есть в контексте развития геополитического знания.

Приложим к этому миру-теории схему анализа, продемонстрированную на Фейербаховом переводе сверхъестественного в природное.

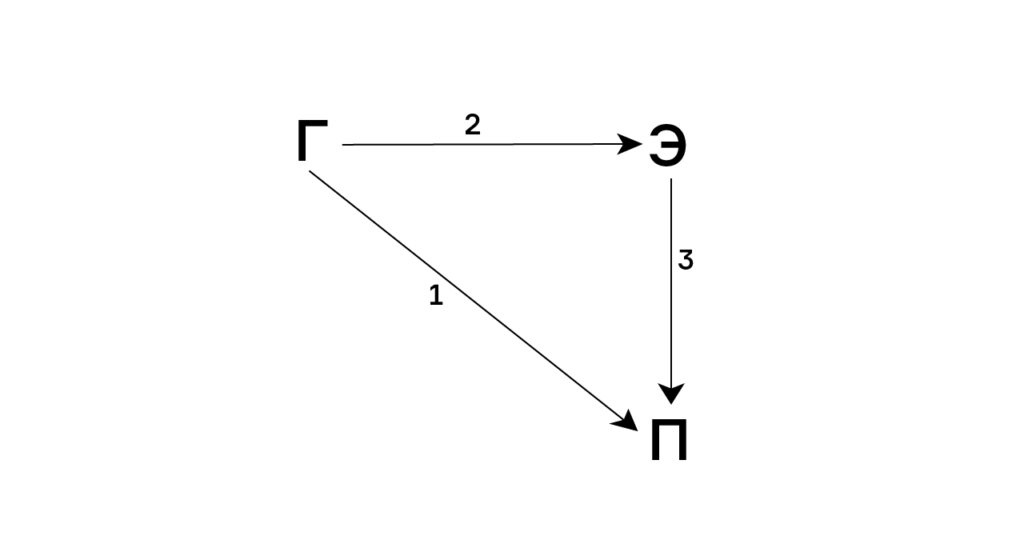

(0) В консенсусной реальности имеется отношение Политика ⟶ География, что читается как: политика географизируется (= геополитика).

Негарестани переворачивает это отношение: (1) География ⟶ Политика, что означает: география политизируется. Причем политизируется здесь в буквальном смысле — как могут претерпевать политизацию, скажем, отдельные индивиды или слои населения. Ближний Восток в итоге предстает как «архи-кукловод», как «живая и разумная сущность», но «живая и разумная» прежде всего в том смысле, что она наделена политической субъектностью. Но как технически обеспечить этот перевод, то есть «оживление» Ближнего Востока? Ведь голой декларации его политической субъектности недостаточно. Изобретение Негарестани как «переводчика» заключается в том, что он нашел точное конкретное «материальное средство» перевода — нефть, которой богата земля этого региона. Нефть в тексте выступает не просто как физико-химическое вещество, а в первую очередь как участница экономического обмена.

Отсюда: (2) География ⟶ Экономика, то есть: география экономизируется. География переводится в экономику, понятую как экономика природопользования, экономика сырьевых ресурсов; нефть выступает «морфизмом» между той и другой.

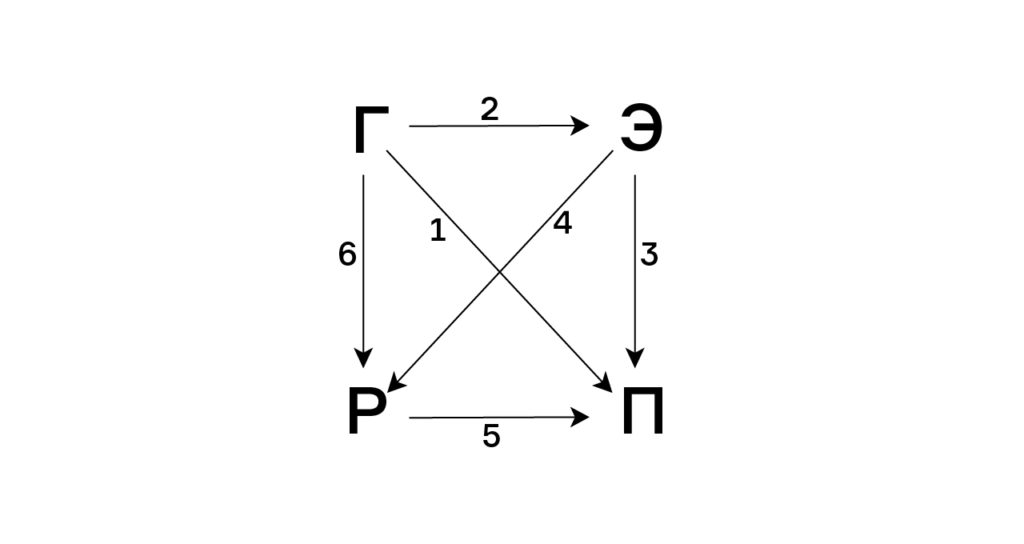

Наконец, третья «стрелка» — (3) Экономика ⟶ Политика — это перевод политэкономический, в духе фрейдомарксизма или теорий Делёза — Гваттари. Теория капитала в ее постструктуралистских изводах подспудно используется автором как общее место современного интеллектуального производства. На этом диаграмма замыкается и, как говорят математики, «коммутирует» (рис. 2): Ближний Восток является «живой и разумной сущностью» потому, что он помещен в такую «карту перевода», где его географическая позиция увязана с его политическими ставками через экономическое значение содержащихся в его недрах углеводородов.

Но отображение происходящего в «Циклонопедии» при помощи одной такой схемы было бы, конечно, неполным. Наряду с географией, политикой и экономикой важную роль в этом мире-теории также играет религия — а именно ислам и зороастризм, «дочерние» религии Ближнего Востока.

Нефть представлена в тексте как инструмент мировой экспансии ислама, как глобальный передатчик и усилитель исламского энтузиазма посредством ее перекачки в другие регионы.

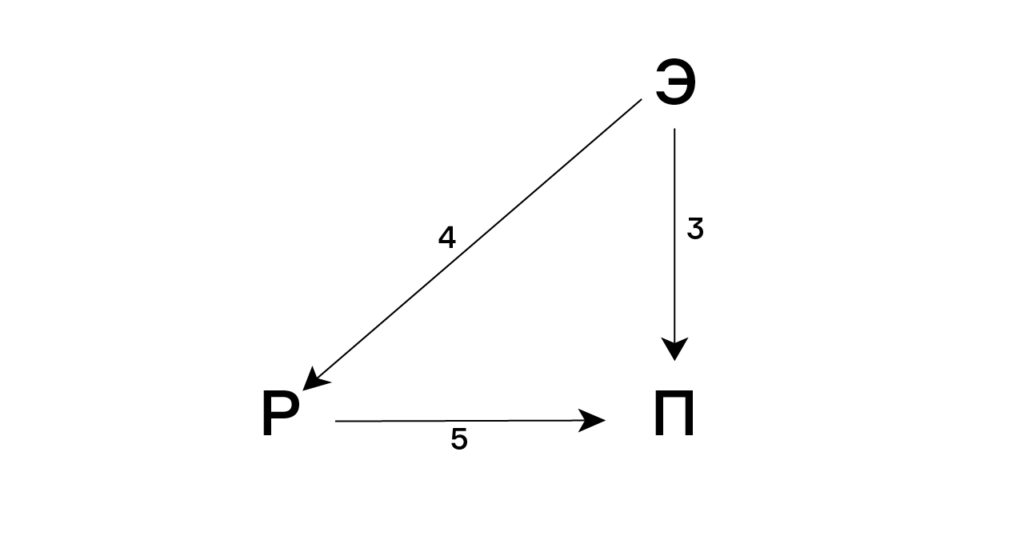

Рассмотренная в экономическом аспекте (экономика природопользования), нефть исламизируется: (4) Экономика ⟶ Религия. В этой «карте перевода» «конечным пунктом» перевода (или «терминальным объектом», говоря терминами теории категорий) снова становится политическое — уже встречавшийся нам выше перевод (3) Экономика ⟶ Политика.

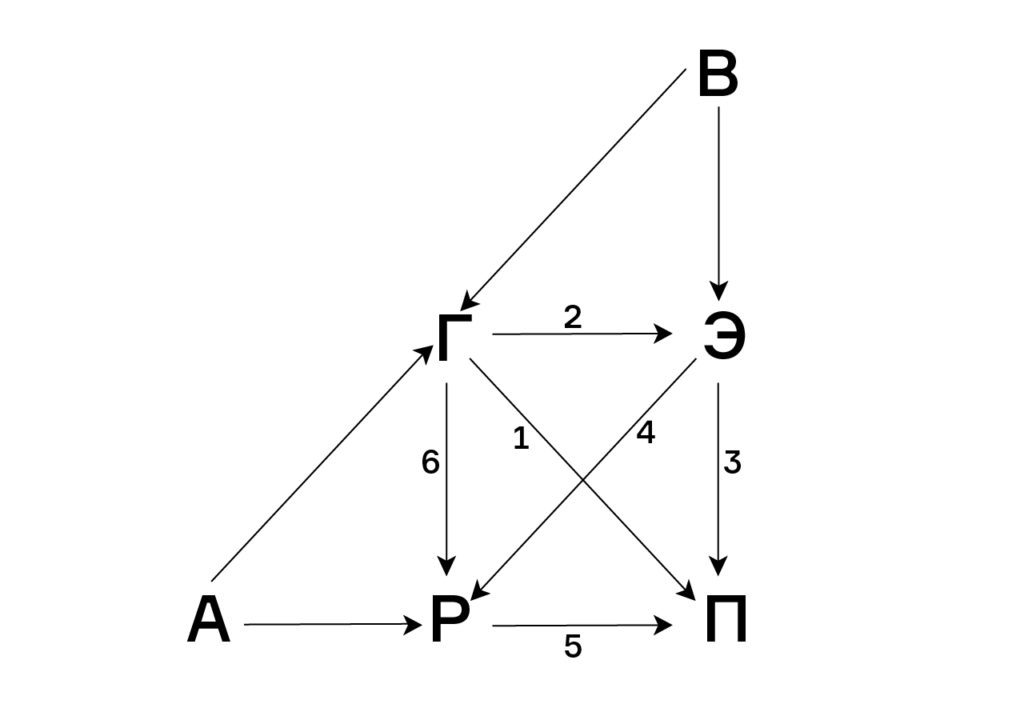

Наконец, последний «морфизм» в этой второй карте — это (5) Религия ⟶ Политика: религия политизируется на основании общих амбиций исламских стран, направленных на установление господства в регионе и в мире (рис. 3). Заметим, что «стрелка» между религией и политикой в принципе обратима (Религия ⟷ Политика), так же как и «стрелка» между географией и политикой (География ⟷ Политика), но если политизация религиозного является в случае мировых конфессий чем-то само собой разумеющимся, то теологизация политики менее очевидна и потребовала в свое время специальной разработки (политическая теология Шмитта).

Так же мы можем формально увязать религию, политику и географию (рис. 4). Перевод географии в религию — (6) География ⟶ Религия — осуществляется в «Циклонопедии» достаточно любопытным способом — через указания на значение пустыни для ислама.

Как пишет автор, исламский монотеизм в своей крайней, радикальной форме — ваххабизме — предстает религией тотального выравнивания, абсолютного опустынивания, для которой любая вертикаль есть угроза идолопоклонства; таким образом, пустыня выступает в тексте «морфизмом» между географией и религией.

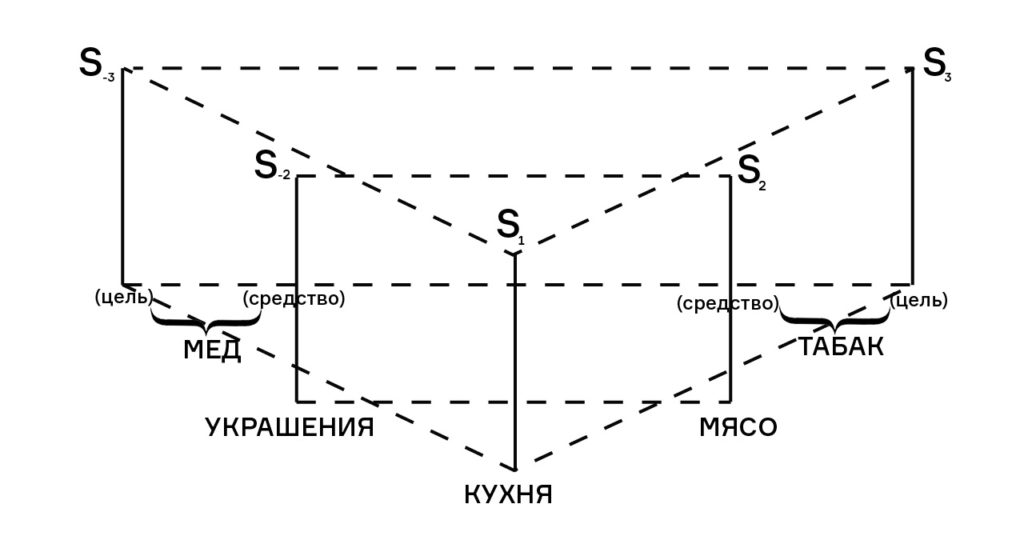

Пустыня (в религиозном аспекте) и нефть (в экономическом аспекте) работают в этом мире-теории как дополняющие друг друга «материальные посредники» — «поверхностный» и «глубинный», географический и геологический. Представленные вместе (рис. 5), они образуют более полную «карту перевода», по которой можно идти от географии тремя разными путями — через экономику (2–3), через религию (6–5) или через ту и другую (2—4—5), — но в итоге всё равно прийти в «конечный пункт» политического. Значение перевода географии в политику (1) в том, что он представляет собой «композицию», или «сложение», остальных переводов (1=2+3, 1=6+5, 1=2+4+5): в теоретико-художественном плане это означает сжатие, сокращение всех смыслов, пробегающих между Землей и политикой (через нефть, пустыню, ислам, капитал...), в геоанимистическом образе, имя которому — Ближний Восток.

Эту карту можно усложнять соразмерно количеству сюжетов и тем, затрагиваемых в тексте (рис. 6). Например, можно вспомнить об указаниях автора на значение письменной культуры Ближнего Востока — «драколатрических» алфавитов арабского, пехлевийского, ивритского и других языков («Писать с помощью этих алфавитов — значит писать самим Ближним Востоком»): алфавит, будучи в этих языках уже религиозно нагруженным, вдобавок географизируется. Другой важной темой в тексте является тема войны и военной теории: война также переводится в экономический и географический порядки («Машины войны растворяются в нефти»).

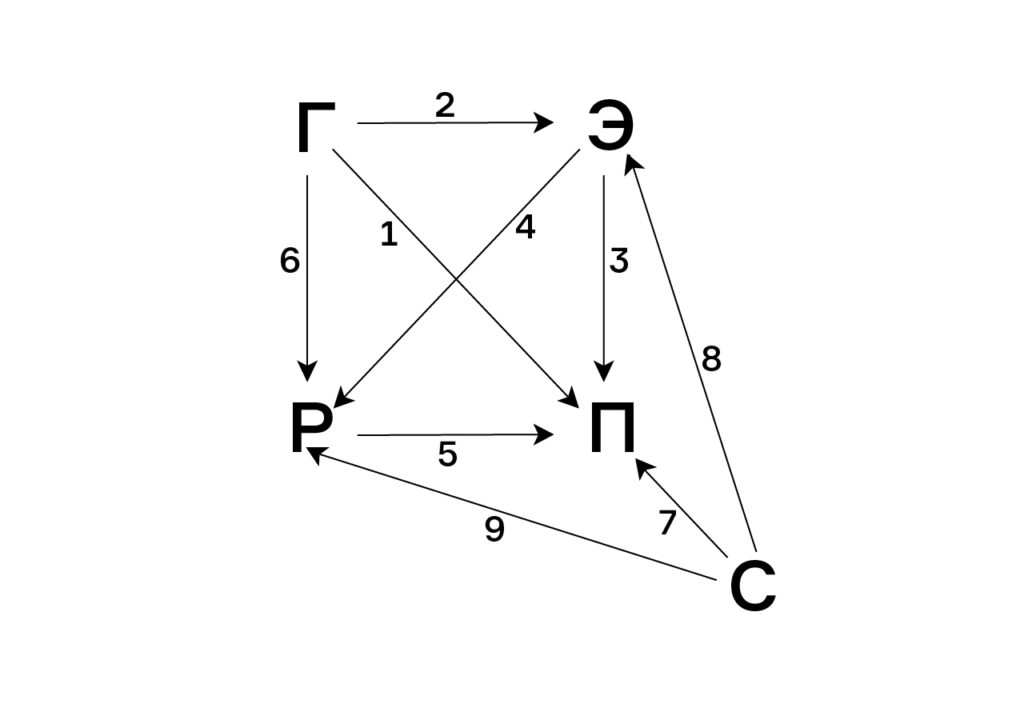

Но карта «Циклонопедии» будет оставаться неполной без отображения роли еще одного важного героя текста — Солнца как политического и экономического конкурента Земли. (7) Политизация Солнца (Солнце ⟶ Политика) производится двояким способом — через посредство религии и экономики. Это (8) указание на экономическое значение солнечной энергии (Солнце ⟶ Экономика), представляющей собой альтернативу углеводородам с их земной, «зараженной» исламом спецификой, и (9) связь Солнца с зороастрийским культом огня (Солнце ⟶ Религия). Главным союзником Земли оказывается поэтому не зороастрийский бог Мазда, символом которого является огонь, а его антипод, бог Ахриман, тайно пособничающий петрополитике. Движение по этой карте (рис. 7) можно начинать с Земли (географии) либо с Солнца и заканчивать в политике, которая выступает общей областью их, Земли и Солнца, интересов.

Риторика деметафоризации

Продемонстрированные «карты переводов» являются отображениями спекулятивных механизмов, лежащих в основе «Циклонопедии».

Мир текста, подобно кристаллу, растет по образуемым этими картами маршрутам — насыщается различными сюжетами и орнаментируется деталями, не выходящими за пределы этой динамической структуры.

Оккультно-теологическая начинка романа — хорошо проанализированная Йоэлем Регевом — выступает скорее надстройкой (в марксистском смысле) над этой структурой, попыткой ее обоснования задним числом. Разумеется, такой метод картирования может быть применен не только к этой книге, но и ко множеству других теоретических, художественных и художественно-теоретических текстов, особенно к тем, что пишутся в последние годы в русле так называемого спекулятивного реализма или являются попутчиками последнего. Эти многочисленные тексты, где главными героями предстают то слизь, то лес, то звезды, то еще что-то человечески «непереводимое», легко распаковываются, «расколдовываются» по предложенному выше алгоритму перевода.

Читайте также:

Слизь, призрак и гриб. Зачем современная философия обращается к хоррору

Однако спекулятивные механизмы еще не объясняют эффекта, который «Циклонопедия» производит на читателя, читательского опыта, который вполне справедливо можно назвать опытом «ужаса» (даже если мы непосредственно его не испытываем, а лишь догадываемся, что нас пугают). Этот эффект достигается за счет соединения спекулятивных механизмов с риторическими. Когда мы выше говорили об «оживлении» Ближнего Востока как географической единицы, это еще могло звучать как метафора. Поэтому всякий раз, когда автор называет Ближний Восток «живой сущностью», он спешит оговориться: это не метафора, данное отождествление нужно понимать буквально. Риторический механизм деметафоризации дополняет в тексте спекулятивные механизмы перевода значений: вместе они результируют в читательском опыте «ужаса». Если, как полагали некоторые исследователи языка, все наши понятия являются застывшими метафорами, то «растопление» метафор выводит нас к «архи-ископаемому» смысла, к пугающему началу вещей.

Говоря терминами самой «Циклонопедии», прием деметафоризации радикально открывает нас внешнему.

Нам известны некоторые художественно-теоретические тексты, в которых явно показан тот или иной перевод: например, уже упоминавшиеся «Ангелы» Мишеля Серра, где можно встретить отождествление ангелов с предлогами (как частями речи). Но Серр не испытывает необходимости в утверждении неметафоричности этого отождествления; это просто-напросто не было его художественным решением. Утверждение буквальности отождествления ангелов с предлогами или Ближнего Востока с разумным существом может располагаться только в плоскости художественной или риторической: теоретическое утверждение неметафоричности ничего не меняет в нашем понимании отождествляемых вещей, поскольку мы всё равно не способны вообразить себе их буквальное тождество — оно находится за пределами нашего опыта. С другой стороны, есть тексты, в которых перевод значений осуществляется не так явно, но которые при этом настаивают на буквальности этого перевода. Это, скажем, произведения Лавкрафта, оставляющие простор для додумывания внутренних связей между вещами, но прямо внушающие читателю, что речь идет о чем-то вполне буквальном (Ктулху является, судя по всему, переводом некоего хтонического архетипа, но сам он безусловно неметафоричен).

Соединение, с одной стороны, спекулятивного механизма — взаимоперевода географии, политики, экономики и религии — и, с другой стороны, риторического механизма деметафоризации и образует, на наш взгляд, новацию «Циклонопедии». Правда, нужно сказать, по части применения приема деметафоризации у Негарестани есть превосходящие его соперники. Например, академик Анатолий Тимофеевич Фоменко, в «исторических» текстах которого этот прием неявно используется с гораздо более пугающим эффектом. Например, когда Данте называет в письмах текущую ситуацию «Вавилонским пленением», традиционные историки прочитывают это как метафору Авиньонского пленения пап, которым итальянский поэт оказался тогда затронут. Фоменко же фактически указывает на то, что Данте не говорит это в каком-то переносном смысле: в альтернативной хронологии, по версии Фоменко, Вавилонское пленение и Авиньонское пленение пап — это не два разных, отстоящих друг от друга на столетия события, а одно, размноженное затем в исторических хрониках на два дубликата. Или когда жители Константинополя называют себя римлянами, историки также видят здесь метафору, призванную подчеркнуть преемство по отношению к «первому» Риму, а по Фоменко — который здесь объективно ближе к тексту и меньше додумывает за авторов — это указание на то, что Константинополь и Древний Рим — на самом деле один город (а именно Константинополь). Оторопь, которая охватывает нас при столкновении с подобными случаями радикальной деметафоризации у Фоменко, сообщает о потенциях хоррора, заложенных в этом приеме, гораздо лучше, чем тексты Негарестани или Лавкрафта.

Антициклонопедия

Итак, мы в целом показали, как сделана «Циклонопедия», тем самым немного осветив ее слишком нарочитую темноту. Куда двигаться дальше? Как продлить импульс, заданный этим текстом? Мы уже говорили, что большинство пишущих о нем предпочитают дружественно развивать предложенный мир-теорию — «наслаждаться реками». Но нужно попробовать обратить эти реки вспять.

Уже Фейербах писал: «То, что вчера было религией, сегодня перестает быть ею; то, что сегодня кажется атеизмом, завтра станет религией».

Фейербах хотел сказать этим, что то, что перевернулось один раз, перевернется еще много раз. В случае «Циклонопедии» речь могла бы идти о повторном переворачивании главного, сюжетообразующего переворачивания — географии в политику. Каков был бы повторно произведенный перевод политики в географию — внешне совпадающий с первичным геополитическим, но осуществляющийся на новом диалектическом витке? Этот вопрос мы ставим также для того, чтобы снять основной морок, навеянный «Циклонопедией», в особенности на российского читателя, — морок, связанный с темой нефти. Ведь именно огромное экономическое значение нефти и могущество нефтяников и придают силу риторическому механизму деметафоризации: Ближний Восток — «живая и разумная сущность», управляющая нефтью, и это убедительно именно потому, что нефть действительно оказывает на мир большое политическое и экономическое влияние (русскоязычный читатель, конечно, держит в уме и российскую петрополитику).

Тут достаточно напомнить читателю, что, по некоторым данным, около трех четвертей всей добываемой нефти идет на производства топлива, а из этого топлива примерно три четверти составляют бензин и дизель для автотранспорта. Нефтяная игла — это на самом деле автомобильная игла (о чем писал уже Андре Горц в начале 1970-х, призывая к деавтомобилизации). Каждый, кто сегодня пользуется автотранспортом, поддерживает, таким образом, могущество нефти и связанную с ней мифологию. Но представим, что человечество наконец обзавелось другими эффективными видами топлива — на основе солнечной (победа «солярного капитализма» по Негарестани), электрической или ядерной энергии. Тогда нефть как «материальный посредник» в общей схеме «Циклонопедии» больше не работает: Ближний Восток перестает быть «живой и разумной сущностью», поскольку в новой культуре энергопотребления его спекулятивный перевод в экономику через нефть и затем в политического актора уже не может подкрепляться никакой риторикой. Негарестани сравнивает существование Ближнего Востока с процессом бесконечного распада, уподобляемого нескончаемому образованию всё новых и новых микроорганизмов в трупах живых существ. Но, по логике самого текста, замена нефти могла бы положить конец даже этой почти бессмертной форме жизни.

Может быть интересно:

Бактерии, растения, люди: как живые организмы научились дышать кислородом и создали нефть

Это и было бы тем самым переворачиванием переворачивания: повторное обращение политики в географию, где посредником в переводе выступает уже не экономика природопользования, а экономика альтернативного, не-углеводородного транспорта. Каков был бы мир такой «Антициклонопедии», своего рода позитива «Циклонопедии» (автором которого был бы некий Реза Позирестани)? Думается, этот мир был бы скорее смешным, чем ужасным. Как в историческом процессе чередуются трагедия и фарс, так и спекулятивные переворачивания образуют собой чередование ужасного и смешного (неплохой пример подобного переворачивания хоррора в комедию — скетч Олейникова и Стоянова «Тварь»). Неслучайно, что юмор имел большое значение для Фейербаха: действительно, перевод Бога в человека или человека в природу юмористичен, человек — это всего лишь «то, что он ест».

Если «Циклонопедии» чего-то недостает, так это юмора и двусмысленности, способных придать миру объем; однако этот недостаток не случайный, а структурный.

Сегодня, думается, нужен такой мир-теория, в котором больше юмористического мазохизма, чем пугающего садизма.

...Нефтяные трубопроводы опустели, в них играют дети. Американцы заполонили курорты Ирана. Русские лишились доходов от продажи газа, но благодаря глобальному потеплению получили возможность засадить генно-модифицированными цитрусовыми равнины Восточной Сибири. Как быстро всё изменилось, думал доктор Хамид Парсани, глядя вдаль с каппадокийского холма. Он срывает с дерева лимон (символ перевода Солнца в экономику через географию), садится на свой мопед, питаемый энергией от солнечных панелей, и едет в Царьград...