Почему бытие есть, а небытия нет? Знакомимся с философией древнегреческой Элейской школы

О чем стоит поговорить с богиней Правды, если прилетишь к ней на колеснице, запряженной дочерьми Солнца, почему Ахиллес никогда не догонит черепаху и как можно охватить мыслью вообще всё? Продолжаем изучать древнегреческую философию с Рустамом Галаниным: он уже рассказывал нам о досократиках, Гераклите и Пифагоре, а теперь пришла очередь Парменида и Элейской школы.

Содержание:

Элейская школа

Мы переходим к изучению философии, родиной которой был город Элея, что в Южной Италии, и связанной с такими именами, как Ксенофан, Зенон, Мелисс и, конечно же, Парменид. Если давать общую характеристику мысли элеатов, можно сказать, что это была «реакция» на множественность в понимании бытия, вырастающую, как полагали элейцы, из идеологии мнения (докса), основанного на чувственном восприятии — всегда ошибочном и несовершенном и связанном с непрестанным движением и текучестью.

Теория бытия, по мнению элеатов, или подлинная онтология, должна быть выстроена на совершенно непогрешимом принципе, который освобожден от чувственности в наибольшей степени — и таким принципом оказывается строгое логическое мышление. Эта строгость отвлеченного мышления, выстроенного на чистых законах логики, освободив мысль от бесконечной апробации природных стихий в качестве сущности бытия, освободив мысль от какой-либо чувственности вообще, вознесла ее на невиданную высоту абстрактного умозрения, однако эта же чистая логика низвергла ее в гущу тех противоречий, с которыми столкнулась эта школа в объяснении сущего, что в свою очередь привело к закату элейской философии. Ибо сущее, или бытие, оказались чем-то большим, чем логикой, с одной стороны, и чувственным восприятием, с другой, поэтому пришлось дожидаться появления Платона и Аристотеля, которые впервые смогли осуществить более-менее адекватный синтез разума и чувства. Однако не будем забегать вперед и разберемся во всем по порядку.

Ксенофан (570–470)

Считается, что основателем Элейской школы (по крайней мере, ее идеологом) был Ксенофан. Однако не следует рассматривать Ксенофана как чистого философа — если только такое чудо вообще существовало в Античности. Ксенофан занимался философской теологией и был всецело поглощен проблемой Бога, которого он пытался очистить от всех тех неадекватных напластований, которые приписывали ему народная религия (то есть поэты и традиция) и способ познания, именуемый мнением, или доксой.

Ксенофан родился в Колофоне (Иония), был современником Пифагора, милетцев и Гераклита, прожил долгую жизнь странствующего поэта и рапсода, а под конец осел в Элее. Именно о нем упоминает в своем язвительном фрагменте Гераклит, когда говорит, что «многознание (πολυµαθίη) уму не научает, иначе оно научило бы Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея» (В 40).

Ксенофан поставлен здесь в один ряд с Гомером и Гесиодом — поэтами, которые, согласно Геродоту («История», II, 53), дали грекам их богов и религию, то есть сделали греков единым народом с определенной культурной идентичностью, противопоставленной всем другим идентичностям, понимаемым как варварские.

Но ирония судьбы как раз в том, что всю свою долгую жизнь Ксенофан неутомимо боролся с тем пониманием богов и божественного, которое через свои поэмы внедрили в греческое сознание Гомер и Гесиод.

Из поэм Гомера мы узнаем, что боги любят, ненавидят, прелюбодействуют, врут, объедаются и опиваются, предают, развратничают, хитрят, громко смеются, одеваются лучше или хуже, причиняют боль и страдают сами, да и просто чрезмерно много говорят. Такое понимание божественного называется антропоморфизмом, то есть приписыванием богам человеческих свойств и образа действия. Человек смотрит на бога и творит его по своему образу и подобию, экстраполируя на него всё дурное и хорошее, что есть в нем самом. И если поначалу критика антропоморфизма носила лишь спорадический характер, то Ксенофан поставил ее на устойчивую философскую почву и сделал системной. Так, Ксенофан говорит (фр. 19):

Если быки, или львы, или кони имели бы руки

Или руками могли рисовать и ваять, как и люди,

Боги тогда б у коней с конями схожими были,

А у быков непременно быков бы имели обличье;

Словом, тогда походили бы боги на тех, кто их создал.

И еще один известный фрагмент (18):

Черными пишут богов и курносыми все эфиопы,

Голубоокими их же и русыми пишут фракийцы.

Каким же должен, согласно Ксенофану, быть настоящий Бог? Ответ находим в сохранившихся фрагментах его сочинения «О природе» (фр. 23, 24, 25, 26):

Бог же, един, между смертных и между богов величайший,

Смертному он не подобен ни видом своим, ни душою.

Всем своим естеством он и видит, и слышит, и мыслит.

Мощью рассудка он всё без труда повергает в смятенье.

Вечно на месте одном без движения он пребывает,

Не подобает ему то сюда, то туда обращаться.

Некоторые дополнительные детали философской теологии Ксенофана изложены в полемическом трактате Псевдо-Аристотеля «О Мелиссе, Ксенофане и Горгии» (I в. н. э.):

- Бытие, которое есть Бог, — не имеет возникновения и гибели.

- Бог — един.

- Бог имеет шарообразную форму, исключающую какую-либо составность и неподобие в своих частях.

- Бог находится за пределами покоя или движения, так как движение подразумевает множественность, а отсутствие движения — небытие.

Таким образом, мы видим, что Бог — вечен, объемлет всё сущее и всецело пронзает его своей мыслью и чувством. Другими словами, Бог существует не так, как Бог монотеизма — где-то «за пределами» сущего, в области трансцендентного, не существует он и как боги политеизма — «внутри» мира (космоса), но представляет собой всю совокупность сущего, сам космос, а такая установка называется пантеизм (πᾶν — все, полнота, целостность, θεός — бог). Бог тождествен полноте всего сущего, или Бытию, то есть Бог и есть Бытие.

Такой Бог — объемлющий весь космос, сознательный, будучи недвижимым, сам порождающий всякое отдельное имманентное движение, — всецело противоречит традиционному пониманию божества в политеистической античной религии.

Это так называемый Бог философов, то есть Бог, абстрагированный от своих частных проявлений и доведенный до уровня всеобщности (то есть до уровня понятия, и именно Ксенофану мы обязаны разработкой такого, всецело теоретического Бога). Таким образом, теология в лице Ксенофана переходит с образно-поэтического языка Гомера на понятийно-поэтический язык философии, ибо другого языка, кроме поэтического, в то время для теоретизирования — за редчайшими исключениями, не отменяющими общего правила (Анаксимандр, силлабо-тоническая проза Гераклита) — просто не существовало.

Парменид (515 или 510 до н. э. — ?)

Дело Ксенофана продолжил Парменид, с приходом которого, как пишет доктор Джонатан Барнс, «эре невинности пришел конец» (Barnes J. The Presocratic Philosophers). Тем не менее учеником Ксенофана, по свидетельству Диогена Лаэртского, Парменид не был, а учился у некоего пифагорейца Аминия. О биографии Парменида нам известно немного. Мы знаем, что он написал для родной Элеи законы, которым граждане должны были ежегодно приносить клятву верности еще во времена Плутарха, то есть примерно спустя 600 лет после Парменида (Плутарх, «Против Колота», 32).

Из одноименного платоновского диалога «Парменид» (127 а-с) мы узнаем, что он, возможно, встречался с Сократом на празднике Панафиней, примерно в 450 г. до н. э., когда последний был еще совсем молод, а первый уже совсем седой и возрастом более 65 лет. Вот, собственно, и всё, что мы знаем о Пармениде. Гораздо больше нам повезло с его сочинениями, а если быть более точным, то с одной-единственной написанной им самим и практически полностью дошедшей до нас поэмой с традиционным названием «О природе». Поэма эта написана классическим гекзаметром, которым пользовались Гомер и Гесиод, состоит из 154 строк и имеет пролог и две части, первая из которых посвящена Истине, а вторая — Доксе (мнению).

Пролог

Начинается поэма с того, что Парменид описывает свое мистическое путешествие на колеснице, которыми управляют дочери Солнца, к воротам путей Дня и Ночи, ключи от которых держит в своих руках богиня Правды — Дикэ (Δίκη). Автор покидает область Ночи, символизирующий обыденное мышление, и приближается на колеснице к огромным воротам, за которыми начинается путь Дня — образ мысли достигшего просветления.

При помощи «нежных речей» (µαλακοῖσι λόγοισιν) дочери Солнца уговаривают богиню отпереть засов на воротах, на что та в итоге соглашается.

Однако это не просто богиня правды Дикэ, она, по словам Хайдеггера («Парменид»), «есть богиня „Истина“», и что «мыслитель по собственному почину персонифицирует общее понятие истины, превращая его в некий божественный образ». Затем ворота раскрываются, и богиня, взяв Парменида за руку, произносит:

Юноша (κοῦρος), спутник бессмертных возниц, под чьею охраной

Лошади эти тебя домчали до наших чертогов,

Радуйся! ибо не злая судьбина тебе указала

Странствовать этим путем, столь дальним от троп человечьих,

А указали Правда и Суд (Θέμις). Познай же как должно

И кругловидную Истину (Ἀληθείης εὐκυκλέος) с сердцем незыбким, и вместе —

Мнения смертного люда, которым нет истинной веры;

Нужно, однако, и то изучить, как мнимости эти,

Все проникая насквозь, убедительны виделись людям.(пер. М. Гаспарова)

Как мы видим, богиня обращается к Пармениду со словами «ὦ κοῦρε!» — «О юноша!», из чего можно было бы заключить, что это философское откровение было получено Парменидом в самом начале его жизненного пути, когда он был совсем молод. Тем не менее комментаторы (Guthrie и др.) предостерегают нас от такого поспешного шага и говорят, что такое обращение должно лишь обозначить подчиненное положение Парменида по отношению к богине в качестве ученика и реципиента откровения.

Следует также отметить, что обращение к богине в начале повествования, вообще ее упоминание, — всё та же дань традиции, которую мы обнаруживаем у тех классических поэтов, против которых выступает Парменид: это ни что иное, как испрашивание благословения на дальнейший труд в раскрытии истины. Подобным же образом начинает и Гомер свою «Илиаду»: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына», равно как и Гесиод «Теогонию»: «С Муз, геликонских богинь, мы песню свою начинаем». Интересен момент, когда богиня, перед тем как начать свою речь, берет правой рукой руку Парменида, благосклонно, тем самым, его поприветствовав:

И благосклонно Богиня меня приняла, и рукою

Правую руку взяла(χεῖρα δεξιτερὴν ἕλεν), и вещала ко мне, и сказала...(пер. М. Гаспарова)

Герман Дильс в свое время указал на сходство этого жеста с аналогичным жестом в «Одиссее» Гомера (кн. 1, 120-125), когда Телемах гостеприимно принимает путника, в которого превратилась богиня Афина и от которого он узнает истину о своем отце — а именно, что он вовсе не мертв, как полагал Телемах, но жив и скоро вернется домой в Итаку:

Странник у входа стоять принужден; и, поспешно приблизясь,

Взял он за правую руку (χεῖρ᾽ ἕλε δεξιτερὴν) пришельца, копье его принял,

Голос повысил и с речью крылатой к нему обратился:

«Радуйся, странник! Войди! Мы тебя угостим, а потом уж,

Пищей насытившись, ты нам расскажешь, чего тебе нужно».(пер. В.Вересаева)

Таким образом, мы видим, что дексиозис (рукопожатие) в обоих случаях является залогом того, что в дальнейшем будет обнаружена какая-то истина, которая до этого оставалась недоступной, а между участниками рукопожатия будут выстроены какие-то очень личные отношения, и, возможно, именно поэтому Пифагор в одной из своих акусм (изречений) призывает «не подавать руки без разбора». Как указывает Яп Мансфельд, богиня при помощи заверения в своей доброй воле желает убедить гостя: всё, что будет сказано в дальнейшем, является предельно важным и истинным, а это, в свою очередь, должно существенно укрепить статус поэта в глазах его аудитории (Ср. Mansfeld 2018, p. 178).

В ст. 28 мы видим, что сами Правда и Фемида (Θέμις — закон, правосудие) указывают Пармениду путь и благословляют его исследование, санкционируя таким образом это интеллектуальное предприятие sub speciе aeternitatis.

В ст. 29 к Истине применен эпитет εὐκυκλέος, благокруглая, что дало многим комментаторам еще в Античности повод для его замены другими — более благочитаемыми — словами (убедительная, светлая и т. д.).

Однако нет сомнения, что Парменид использовал именно это слово, сохраненное для нас Симпликием (VI в. н. э.), что замечательным образом коррелирует с фр. 8. ст. 43, где говорится о εὐκύκλου σφαίρης — благокруглом Шаре как совершенной логической форме Бытия (Mansfeld).

Таким образом, пролог поэмы изображает как бы преддверие посвящения в таинства подлинного знания, что роднит подобный опыт с мистериальными орфико-пифагорейскими культами и шаманистскими практиками, которые были в то время еще весьма популярны в Южной Италии, откуда родом Парменид, и которые могли оказать — да, пожалуй, и действительно оказали — на мировоззрение последнего существенное воздействие (Guthrie). Другими словами, есть все основания полагать, что «посвящение» в путь Истины есть не литературная стилизация, но описание подлинного мистико-экзистенциального опыта, лично пережитого Парменидом на определенном этапе жизни. Вечная и благокруглая истина с сердцем спокойным и неподвижным (ἀτρεμής) противопоставляется здесь доксе (мнению) смертных (βροτῶν), к которой не может быть истинного доверия (πίστις ἀληθής). В следующем разделе эта истина излагается эксплицитным образом.

«Путь Истины»

«Интерпретации приходят и уходят, а первоисточники остаются», — пишет современный корифей античной философии из Утрехтского университета профессор Яп Мансфельд. В самом деле, когда мы переходим к центральной части поэмы Парменида, мы входим в область не просто интерпретации, а интерпретации самих интерпретаций, что в итоге приводит нас к такому парадигмальному для современной гуманитаристики явлению, которое Умберто Эко когда-то назвал «гиперинтерпретацией». Дабы избежать этого совершенно порочного с интеллектуальной точки зрения явления, следует обратится в первую очередь к самому тексту оригинала и ключевым его понятиям. Итак, богиня говорит Пармениду о том, «какие пути изысканья (διζήσιός) единственно мыслить возможно(νοῆσαι)»:

«есть» и «не быть никак невозможно» ( ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι µὴ εἶναι):

Это — путь убежденья (Πειθοῦς) (которое Истине спутник),

Путь второй — что «не есть» и «не быть должно неизбежно»:

Эта тропа, говорю я тебе, совершенно безвестна,

Ибо то, чего нет, нельзя ни познать (не удастся), ни изъяснить...

Ибо мыслить — то же, что быть (τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι),«Можно лишь то говорить (λέγειν) и мыслить (νοεῖν), что есть, бытие ведь

Есть, а ничто не есть...»(Фр. 2, 3, 6. Пер. А. Лебедев)

Здесь, собственно говоря, изложена вся суть поэмы, и именно эти строки чаще всего вызывают наиболее ожесточенные споры. Итак, чтобы осуществить какое-либо исследование (δίζησις) в рамках истины, нужно, по словам богини, чтобы объект этого исследования существовал. И вот тут-то и начинается самое интересное, ибо, во-первых, существовать можно по-разному а, во-вторых, большой вопрос, о существовании кого или чего нам здесь сказано, другими словами, каково подлежащее глагола быть в этом предложении?

Как отмечает Дэвид Сидли, «установление соответствующего подлежащего для глагола «быть» и есть конечная цель «Пути Истины». Проблематика бытия в тексте передана глаголом ἔστιν (есть), который, например, в отличие от вездесущего английского ‘is’, а также полной его элиминации в современном русском языке (в отличие от старославянского «еси»), в греческом может функционировать как грамматически вполне законченное самостоятельное предложение (Sedley).

Далее, каков статус этого многозначного ἔστιν — обозначает ли он 1) действительное существование (X есть), 2) копулу (логическую связку X есть Y), 3) предикацию (X есть Y), или имеет 4) истинностное (veredicial) значение (истинно, что X есть Y), как об этом говорят, например, Чарльз Кан (Kahn) из университета Пенсильвании и Александр Мурелатос (Mourelatos) из Техасского университета, или же 5) злосчастный глагол учитывает все эти смыслы? В зависимости от того, в каком модусе мы будем понимать этот центральный для всей поэмы глагол, будет зависеть и наше понимание самой поэмы.

Поскольку нет решительно никакой возможности в рамках данного очерка «прочитать» текст Парменида четыре раза, исходя из всех четырех вышеуказанных смыслов глагола «быть», то всё, что нам остается, — руководствуясь античной максимой «ничего сверх меры», соединить вместе все смыслы ради достижения некоторой усредненной интерпретации.

Итак, мы можем мыслить (νοεῖν) только то, что есть (ἔστιν), а о том, чего нет (µὴ εἶναι, небытие), мы не можем ни мыслить, ни познавать (γνῶναι) его, ни говорить (λέγειν) о нем, потому что небытие (µὴ εἶναι) и ничто (µηδὲν) не существуют (οὐκ ἔστιν), а существует (ἔστιν) только сущее (ἐὸν) и бытие (εἶναι), и существовать, или быть (εἶναι) — это то же самое, что и мыслить(νοεῖν).

Парменид, как мы видим, отчетливо выделяет три взаимосвязанных домена, в которых может развертываться всякое бытие, и которые совпадают друг с другом: 1) язык, 2) мышление, 3) само бытие, или экзистенция. Мыслить — значит быть, говорить — значит мыслить, следовательно, быть, а быть — значит мыслить и говорить, что вполне соотносится с тем, как, например, понимает человека Аристотель, то есть как говорящее или разумное животное (ζώον λόγον έχον).

Поэтому можно предположить, что подлинно бытийствует только тот, кто мыслит. Другими словами, есть соблазн понять Парменида исходя из довольно снобистского дискурса элит и масс: элита — эта та прослойка людей, которая занята преимущественно мышлением, именно она ведет человечество по неровному и страдальческому пути исторического развития и именно она «бытийствует» в наибольшей степени, принимая на себя всю ответственность за Историю.

С другой стороны, есть, дескать, остальные, то есть массы, или, как говорил Бодрийяр, «молчаливое большинство», нерефлексивное и полубессознательное, послушно ведомое и используемое элитами в своих целях, которое не бытийствует, но в лучшем случае лишь существует. Оставим возможность такой трактовки на совести читателя, но здравый смысл, конечно, подсказывает, что доля истины в таком понимании присутствует, и что бытие человека, лишенного возможности мыслить и свободно высказывать через речь свою волю, прежде всего политическую, самостоятельно определяя и конституируя свою судьбу, едва ли заслуживает наименования подлинного человеческого бытия.

Возникает, однако, вопрос: если мы можем мыслить и высказывать только то, что существует, то как же, спрашивается, быть с теми объектами мышления, которые явно не существуют, но которые при этом вполне себе мыслимы.

Воспользуемся примером Секста Эмпирика («Против ученых», VII, 79-80), который, пытаясь опровергнуть подобную гносеологическую установку, говорит: «если кто-нибудь помыслит, что человек летит и колесницы состязаются на море, то это еще не значит, что человек в действительности летит и колесницы состязаются на море. Поэтому предметы мысли не есть сущее». Неужели Парменид не додумался до столь очевидным вещей, когда писал поэму? Так, да не совсем.

Дело в том, что греческий глагол νοεῖν, мыслить, думать и т. д. изначально означал мыслить и думать не о чем попало, а о вещах, абсолютно очевидных в прямом смысле этого слова, то есть четко явленных для способности видеть; νοεῖν, как указывает Гатри, это «акт непосредственного осознания», который даже семантически связан с единственной непогрешимой познавательной способностью в человека, которой является νοῦς — ум. Еврипид говорит (фр. 1018), что «Наш ум (νοῦς) — это бог», а Аристотель, отрицая бессмертие души в целом, будет рассматривать ум как ту божественную искру, которая единственно остается после смерти человека и которая лежит в основе научного познания — познания вещей, существующих с необходимостью.

Так что если мы в самом деле что-то мыслим, прозреваем умом, то это — по крайней мере, для грека — не может не существовать, ибо сама разумная способность всегда направлена только на то, что существует с абсолютной необходимостью.

Именно поэтому альтернативный перевод фр. 3. гласит: «одно и то же (существует) для мышления и для бытия». И только речь, соотнесенная с таким способом мысли и соответствующим ему объектом, может быть речью в полном смысле этого слова — то есть речью об истинно сущем.

Именно так прочитывает этот фрагмент Ричард Барнс — автор «объект-исследовательской» интерпретации Парменида, согласно которой «Путь истины» говорит, что всё, исследуемое нами, существует и не может не существовать. Данная интерпретация сосредоточена не на исследовании свойств объективного Бытия, а на реальности тех объектов, которые мы исследуем и которым мы приписываем бытие в качестве неотъемлемого их свойства, то есть, другими словами, осуществляем акт референции.

В свою очередь речь, которая повествует о том, чего нет в действительности, не является в полном смысле речью и подобна молчанию, ибо нечто существует не потому, что об этом говорят, но потому, что любое говорение возможно только о сущем. Другими словами, говорение о сущем и молчание о несущем соотносятся друг с другом как информативное и содержательное повествование, логос об истине, с бессодержательной и бессмысленной болтовней. Последнюю как один из основных способов существования человека в модусе отчужденности (модус Людей — das Man), прекрасно описал уже в XX веке Мартин Хайдеггер и назвал Молвой, или Толками (das Gerede): «Люди не столько понимают сущее, о котором речь, сколько слышат уже лишь проговариваемое как таковое. Последнее... и понимается... лишь приблизительно, невзначай... в той же самой усредненности» («Бытие и время», § 35).

Таким образом, Молва — это лишь банальное тиражирование общепринятых мысленных клише без какого-либо прозрения в сущность говоримого, и вот против этого-то и восстает Парменид и именно в этом он обвиняет современных ему исследователей природы, то есть физиков, которые «бродят о двух головах», поскольку признают как бытие, так и небытие (фр. 6), что, в свою очередь, приводит их — в первую очередь, Гераклита, разумеется, — к постулированию текучести сущего, а текучесть означает не что иное, как утверждение того, что сущее одновременно и существует, и не существует, то есть становится, а Гегель внятно объяснил нам, что синтез бытия и небытия дает в сумме становление.

Последнее же вообще не может быть познано, о чем спустя сто лет после Парменида во всеуслышание заявит Платон, который изобрел мир идей — постоянных и неизменных сущностей, которые только и можно познавать. В связи с этим профессор Дэвид Сидли из Кембриджа вывел два так называемых логических закона Парменида, суть которых примерно следующая.

Если мы признаем, что только бытие есть, а небытия нет, то значит мы признаем, что бытие есть, а небытия нет, следовательно, мы признаем истинность тавтологических высказываний типа A=A.

Парменид совершенно в духе Шекспира изрекает:

...Решение — вот в чем:

Есть или не есть (ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν)? Так вот, решено, как и необходимо (ἀνάγκη),

Путь второй отмести, как немыслимый (ἀνόητον) и безымянный.(Фр. 8. Пер. А. Лебедев)

И вот как на основании этого фрагмента Сидли формулирует первый закон Парменида:

а) Не существует полу-истин (half-truths); б) Не существует высказывания, которое было бы и ложным, и истинным; в) Не существует вопроса, на который можно было бы связно ответить «Да и нет».

За примерами далеко ходить не надо. Если мы спросим вместе с доктором Сидли простых смертных «о двух головах», например, существует ли небо, то они скажут «и да, и нет» в том смысле, что, например, когда небо синее, то оно не серое, то есть бытие синего неба есть небытие неба серого. (То же самое, кстати, еще со времен Фердинанда де Соссюра говорят лингвисты-структуралисты, согласно которым, речевые единицы (слова) имеют исключительно номинативный характер, ибо «в языке нет ничего, кроме различий» (Соссюр), то есть слово «яблоко» не потому имеет значение яблока, что исходно соотносится с каким-то предметом (конкретным яблоком) или сущностью (понятием о яблоке), а просто потому, что сама лексема «яблоко» в структуре языка — это, к примеру, не «груша» или не «помидор».)

Поэтому в случае двухголовых людей попытка определения того, чем является вещь, заключается лишь в перечислении того, чем она не является, поскольку не познана сама сущность вещи. Такой метод предикации называется апофатическим, он будет очень популярен среди христианских и исламских средневековых богословов, которые, понимая, что сущность Бога непознаваема, будут пытаться хоть как-то о Нем высказываться. При такой трактовке изречений Парменида глагол «быть» приобретает сугубо экзистенциальное значение, поскольку в этом случае единственным правильным с философской точки зрения ответом для Парменида будет не то, чем небо является или не является, а просто то, что небо вообще есть.

Парменид мог бы сказать: «Что вы спрашиваете меня о небе, каково оно? Неужели вам недостаточно того, что оно просто существует и не может не существовать?»

Но равным образом глагол «быть», будучи перемещенным из области чистой онтологии в область теории познания, может означать то, что Парменид всего лишь отрицает сам апофатический способ предикации как никуда не ведущий и дезинформативный. То, что небо «не серое», не дает нам никакого позитивного знания, поэтому Мурелатос, например, и говорит в своих работах, что Парменид озабочен не бытием, но познанием, причем единственным верным выражением последнего будет: Х есть Y (небо (есть) серое), в то время как высказывания типа: X есть не Y (небо (есть) не серое) или X не есть Y (небо не есть серое) отбрасываются как бесполезные.

В такой трактовке глагол «быть» уже приобретает копулятивное и предикационное значения. Если мы рассмотрим глагол «быть» (εἶναι) в его истинностном (veridicial) значении, как предлагает тот же Мурелатос, а также Чарльз Канн, то высказывание будет выглядеть так: истинно, что Х есть Y (небо есть синее), то есть «быть» в данном случае просто обозначает утверждение некоего действительного положения дел, то есть что вещь именно такова, как она есть, и что о ней говорится соответствующим образом. Такое понимание высказывания предшествует корреспондентной теории истины, разработанной Аристотелем, согласно которому истина высказывания соответствует истине бытия: если на улице идет дождь, то высказывание «идет дождь» будет истинным и т. д. и т. п.

Непосредственно из вышеперечисленного вытекает второй закон Парменида, сформулированный Сидли:

Высказывание не может быть истинным, если оно подразумевает, что для всякого X «х не есть» было, есть или будет истинным.

Короче говоря, повторим еще раз, если когда-то было (или будет) истинным высказывание типа «эта банка колы не (есть) синяя», то хоть это и не противоречит действительному положению дел — поскольку и богам известно, что кола — не синяя, а красная, — тем не менее для Парменида такое высказывание является ложным, и не только потому, что «не синее» ничего не говорит нам о красном, но потому, что, говоря об отрицании, это высказывание вводит в мысль и речь ничто, а богиня русским языком объяснила, что «то, чего нет, нельзя ни познать, ни изъяснить».

Здесь, конечно, возникает соблазн вспомнить феноменологию Гуссерля, согласно которой всякий интенциональный объект сознания существует и всецело находится в сфере имманентности бытия сознания, в отличие от трансцендентности внешнего физического объекта. Но, во-первых, греку и в голову не могло бы прийти до такой степени автономизировать область сознания, и last but not least — деление мира на область имманентного и трансцендентного тогда просто напросто отсутствовало, ибо грек был поставлен перед некоторой изначальной открытостью, или, как говорит Хайдеггер, «несокрытостью» Бытия и мира, которые напрочь отрицали дуализм субъекта и объекта, введенный в наше мышление с легкой рукой Декарта. И вот во фр. 8. богиня говорит о том, как конкретно нужно познавать и высказываться в рамках пути, который гласит: «есть».

...Один только путь остается

«Есть» гласящий; на нем — примет очень много различных,

Что нерожденным должно быть и негибнущим тоже,

Целым, единородным, бездорожным и совершенным.5. И не «было» оно, и не «будет», раз ныне все сразу

«Есть», одно, сплошное. Не сыщешь ему ты рождения.

Как, откуда взросло ? Из не-сущего ? Так не позволю

Я ни сказать, ни помыслить: Немыслимо, невыразимо

Есть, что не есть. Да и что за нужда бы его побудила10. Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться

Так что иль быть всегда, или не быть никогда ему должно.

Но и из сущего не разрешит Убеждения сила,

Кроме него самого, возникать ничему. Потому-то

Правда его не пустила рождаться, ослабив оковы,15. Иль погибать, но держит крепко. Решение — вот в чем:

Есть или не есть ? Так вот, решено, как и необходимо,

Путь второй отмести, как немыслимый и безымянный.

(Ложен сей путь), а первый признать за сущий и верный.

Как может «быть потом» то, что есть, как могло бы «быть в прошлом»?20. «Было» — значит не есть, не есть, если «некогда будет».

Так угасло рожденье и без вести гибель пропала.

И неделимо оно, коль скоро всецело подобно:

Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше,

что исключило бы сплошность, но все наполнено сущим.25. Все непрерывно тем самым: сомкнулось сущее с сущим.

Но в границах великих оков оно неподвижно,

Безначально и непрекратимо: рожденье и гибель

Прочь отброшены — их отразил безошибочный довод.30. И пребудет так постоянно: мощно Ананка

Держит в оковах границ, что в круг его запирают,

Ибо нельзя бытию незаконченным быть и не должно:

Нет нужды у него, а будь, во всем бы нуждалось.

Тоже самое — мысль и то, о чем мысль возникает,35. Ибо без бытия о котором ее изрекают,

Мысли тебе не найти. Ибо нет и не будет другого

Сверх бытия ничего: Судьба его приковала

Быть целокупным, недвижным. Поэтому именем будет

все, что приняли люди, за истину то полагая:40. «Быть и не быть», «рождаться на свет и гибнуть бесследно»,

«Перемещаться» и «цвет изменять ослепительно яркий».

Но, поскольку есть крайний предел, оно завершенно

Ото всюду, подобное глыбе прекруглого Шара,

От середины везде равносильное, ибо не больше,45. Но и не меньше вот тут должно его быть, чем вон там вот.

Ибо нет ни не — сущего, кое ему помешало б

С равным смыкаться ни сущего, так чтобы тут его было

Больше, меньше — там, раз все оно неуязвимо.

Ибо отовсюду равно себе, однородно в границах.(пер. А. Лебедева)

Итак, резюмируем сказанное богиней. Только «есть» есть, то есть, как принято выражаться, только бытие есть. Если так, то неизбежны следующие (по)следствия.

- Смерти не существует. Бытие не рождено и не гибнет, ибо откуда бы оно могло родиться и во что разрешиться помимо себя самого? Если во что-то отличное от себя, то что это может быть? Ответ ясен — в то, что не является бытием, а это, как известно, не-бытие. Но небытия нет, а есть только бытие, следовательно «родиться» бытие может только из бытия, и в него же разрешиться (умереть), но бытие «из которого» оно рождается, ничем не отличается от того бытия, «в которое» оно разрешается, следовательно, не отличается и от себя самого, следовательно, нет ни рождения, ни смерти, которые с необходимостью подразумевают отличие.

- Времени не существует. Время — это смена моментов до и после через теперь. Теперь же есть только бытие, а что же было до? Ну если что и было, то это должно было отличаться от бытия, равно как должно отличаться и то, что будет после. Но что отлично от бытия? Небытие, коего нет, следовательно...

- Не существует движения. Двигаться может что-то одно относительно чего-то другого. Представим, что бытие движется относительно чего-то отличного от себя. Чем же будет это отличное? Не-бытием, коего нет, следовательно бытие движется относительно себя же самого, следовательно не движется.

- Не существует и пространства. Минимальная смысловая топология пространства — это здесь и там. Но здесь — только бытие (Хайдеггер так и скажет: Da-sein (da — здесь, вот, sein — бытие)). А что же там? Конечно же что-то отличное от бытия, следовательно...

- Бытие — это всеобъемлющий Шар или Сфера (σφαῖρα).

Последнее утверждение может вызвать некоторое недоумение, ибо очевидно, что у всякой сферы есть по крайней меры границы, что неизбежно вводит ее в пространство. Но это так лишь в том случае, говорит профессор Сидли, если мы думаем о Сфере Парменида как о каком-то футбольном мяче, то есть если мы мыслим ее извне, а не изнутри. Если же мы будем мыслить Сферу изнутри, ибо мы в самом деле находимся внутри нее, то она покажется нашему мысленному взору бесконечной равномерной экспансией бытия, ничего не оставляющая «вовне» себя.

В качестве геометрической репрезентации подобного состояния греческому мышлению мог прийти в голову только шар или сфера — нечто круглое, равноудаленное во все стороны и не имеющее частей, поскольку в ней нет ни углов, ни верха, ни низа, ни границ, другими словами, некая совершенная фигура, отождествляемая с круговым движением планет и сферой неподвижных звезд, которая вмещает в себя весь мир.

Такое мышление о бытии полностью отбрасывает чувственность как способ познания сущего. В чувственном мире мы нигде не встречаем тех характеристик сущего, которые Парменид (и богиня) приписывает бытию.

Если мы признаем, что только бытие есть, а небытия нет, то мы признаем истинность тавтологических высказываний типа A=A (а что же еще может означать высказывание «бытие есть» и «небытия нет»?!).

Парменид начинает мысль с тавтологии и выводит из нее все возможные следствия. Такое помещение смысла тавтологии в основание учения о бытии (онтологии), которое исключает какую-либо апелляцию к миру чувственного восприятия, есть не что иное, как создание метафизики как науки о бытии. И хотя слово «метафизика» обычно связывают с Аристотелем, сам способ мысли, к которому прибегает и который фактически изобретает Парменид, — всецело метафизический, поэтому Парменид вполне заслуживает звания первого метафизика в истории западного мышления. Так родилась наука, которая встала в оппозицию традиционному способу мышления о сущем — физическому, адептами которого в первую очередь являлись ионийцы и Гераклит — «люди о двух головах», уделом которых, согласно Пармениду, является не истина, но мнение. Тем не менее, как ни странно, Парменид существенную часть своей Поэмы посвятил разбору именно этого — физического и абсолютно, с точки зрения Парменида, ложного — способа мысли. Последуем и мы за ним, чтобы завершить уже наконец разбор поэмы.

«Путь Мнения»

Путь смертных заключается в том, чтобы воспринимать реальность через чувства, то есть «оком бесцельным глазеть, и слушать ухом шумящим, и языком ощущать» (фр. 7,1). Однако было бы наивным полагать, что это познание на том и заканчивается, нет, чувственность лежит лишь в начале познания. Затем на основании чувственных данных делаются рассудочные обобщения наподобие изречения, что «все есть вода».

Вода Фалеса — это вполне концептуальный и абстрактный объект, то есть объект мысли и как таковой, будучи архэ (первоначалом), он не имеет отношения к чувственности, но «родился» он в уме Фалеса из обычной, вполне себе чувственной воды и жидкости, которая была доступна органам чувств, и плод таких родов, согласно Пармениду, будет с неизбежностью интеллектуальным бастардом, а не подлинным метафизическим прозрением. И именно отсюда идет судьбоносное расхождение и противостояние метафизики, с одной стороны, и науки, понимаемой как эмпирическое знание, с другой, противостояние, которое пройдет красной нитью через всё западное мышление, найдя более-менее удовлетворительной разрешение разве что в «Критике чистого разума» Канта.

«Путь Мнения» дошел до нас в неполном виде — по мнению некоторых исследователей (Diels) от этого раздела поэмы сохранилась всего лишь одна десятая часть, то есть если сейчас это 46 строк, то когда-то было примерно 460 строк — а это в несколько раз больше, чем «Путь Истины». Спрашивается, зачем Пармениду нужно было писать так много о том, что заведомо ложно, если всё существенное уже сказано в «Путе Истины», — зачем вообще нужен был «Путь Мнения»?

На это в научной критике существует большое количество теорий, суть которых сводится к следующему: 1. «Путь Мнения» написан исключительно для того, чтобы, после подробной экспликации того, как мыслить не нужно, читатель еще больше убедился в правоте «Пути Истины», то есть это «диалектический прием» (Owen) или аргумент от противного — своего рода reductio ad absurdum (доведение до абсурда) традиционной космологии и как таковой не имеющий какой-либо позитивной ценности для онтологии. 2. «Путь Мнения» — это альтернативный вариант космологии, который хоть и ложный, но тем не менее он гораздо лучше всех остальных существовавших на тот момент космологий, поскольку эта докса передана не людьми-физиками, но самой богиней, ибо последняя говорит:

Я изрекаю тебе вполне правдоподобное мироустроение [= «космогонию»],

Чтобы тебя, чего доброго, не обскакало какое-нибудь воззрение смертных.(пер. А. Лебедева)

Перед тем как решить, к какому лагерю ученых нам примкнуть, давайте попробуем посмотреть на всё это изнутри самой поэмы. Итак, рассказывая юному Пармениду об истине, богиня, перед тем как перейти к «Пути Мнения», следующим образом заканчивает свою речь:

На этом я кончаю достоверное слово и мысль

Об истине. Начиная отсюда, учи мнения (δόξας) смертных,

Внимая обманчивому нарядному строю моих стихов.(пер. А. Лебедева)

Богиня предлагает Пармениду какую-то очередную доксу, которыми изобилует сознание смертных, и сама говорит, что слова ее хоть и будут красивыми, но все же они обманчивы (ἀπατηλὸν). И что же говорит богиня в этой доксе о мире? Да не что иное, как самые настоящие истины о физических явлениях, открытия которых приписываются Пармениду и с которыми даже сейчас не один вменяемый человек спорить не станет — например, что утренняя и вечерняя звезда — это одна и та же звезда (Венера), а также то, что Луна — это плотное круглое тело, которое светит светом, отраженным от Солнца, с чем и связана постоянная перемена ее облика.

К этому следует добавить, что если предшествующие физики клали в основу этого иллюзорного мира какое-то одно архэ — воду ли, воздух, огонь или число, — то Парменид, идя на уступки миру множественности, вводит в исток мира изначальный концептуальный дуализм — Ночь и День, из которого дедуцируется вся последующая космология, выстроенная на противоположностях.

Согласно Пармениду, прежние физики впадали в абсурд, выводя из единого архэ множественность явлений, то есть эти ученые не могли быть последовательными даже в области мнения, ибо если феноменов много, то и начал должно быть более чем одно, поскольку множество не выводимо из единства, и наоборот. Ночь, «знанья лишенная» и связанная с тьмой, у Парменида противопоставляется Дню, связанному с солнечным светом и знанием, что в свою очередь отсылает нас обратно в пролог «Пути Истины», где философ покидает сферу тьмы и через ворота Дня и Ночи попадает в сферу света, то есть знания.

Эта аллюзия на «Путь Истины» не является случайной, но лишний раз подтверждает, что истина и мнение столь близко шествуют друг с другом, что достаточно сделать лишь маленький шаг, чтобы оказаться на противоположной стороне.

Подробное описание физических явлений в «Пути Мнения» сознательно имитирует язык, использованный в «Пути Истины», имитирует, чтобы придать, на наш взгляд, мнению как можно больше истинности.

Так, в «Пути Истины» (фр. 8) богиня, повествуя о Бытии, говорит, что «в границах великих оков оно неподвижно» и что «мощно Ананка держит в оковах границ, что в круг его [Бытие. — Прим. авт.] запирают». А в «Пути Мнения» (фр. 10) говорится, что Парменид познает «Небо, что все обнимает, как и откуда оно [небо. — Прим. авт.] народилось, как его [небо. — Прим. авт.] приковала звезд границы стеречь Ананка». Таким образом, богиня Ананка — или персонификация необходимости — действует как там, так и здесь, а для описания ее деятельности используется идентичная терминология, связанная с принудительным сдерживанием, ограничением и оковами.

Такой концептуальный параллелизм, по мнению Ричарда Барнса, приводит к тому, что одна и та же сфера, будучи правильно описанной в «Пути Мнения» и выраженной в виде шарообразного бытия, во второй части поэмы переописывается (redescribed) сообразно с доксой, то есть неправильно, и предстает в виде уже привычной небесной сферы. Делается это для того, чтобы мы вновь осознали сколь тонка грань, отделяющая мир подлинной реальности от видимости.

Здесь уместно внести некоторую ясность в сам концепт доксы. Дело в том, что докса никогда не содержит в себе какую-то тотальную ложь, которая могла бы быть легко идентифицирована и отброшена — и именно в этом ее очарование и коварство. Под словом докса в данном случае лучше всего понимать правдоподобное мнение, а его семантическое богатство с гносеологической точки зрения может быть резюмировано следующим образом (Cornford): 1) δόξα — это то, что кажется реальным, будучи явленным через органы чувств; 2) δόξα — это то, что выглядит правдоподобным и истинным и имеет соответствующую силу убеждения; 3) δόξα — это то, что является правильным с юридической точки зрения. Второе и третье значения недвусмысленно формируют из доксы фундаментальный принцип риторической теории.

Вообще, вся поэма целиком имеет очень тесную связь с риторикой, ибо уже в самом начале Путь Истины назван так же и Путем Убеждения, «которое истине спутник». Убеждение (Πειθώ) — это не кто иной, как богиня Пейто, которая, как считает Парменид, есть второе лицо самой Истины, а вместе они — двуликий Янус всякого познания и выражаются всегда друг через друга. Истина должна быть убедительной, а убеждение — истинным. Однако Аристотель в «Риторике» (a 25) предостерегает нас, как бы противясь логике Парменида: «если мы имеем даже самые точные знания, все-таки нелегко убеждать некоторых людей на основании этих знаний, потому что [оценить] речь, основанную на знании, есть дело образования, а здесь [перед толпой] — это невозможно».

То есть опять мы имеем дело с разделением, как в евангельской притче, на званных и избранных, на тех, кто способен дойти до сути и для кого истина будет убедительной со всей очевидностью, и тех, кто довольствуется убеждением, свойственным доксе, и не способен возвыситься до уровня Парменида, то есть толпой.

Получается, что существует два различных убеждения и два разных результата сообразно с разными типами аудитории — истина первых есть ложь вторых, и наоборот.

И вот Парменид через свой логос как бы говорит: «Ок, раз вы не в состоянии познать истину, которую познал я, вот вам докса, которая лучше всех докс, бывших до этого у вас в ходу, ибо она хотя и является в основе своей правдоподобным заблуждением, всё же наименее всего грешит против Истины, поскольку вносит хоть какую-то системность в вашу космологию».

Поступая так, Парменид становится не только философом в подлинном смысле этого слова, но также ритором и софистом — философом постольку, поскольку он обладает доступом к логосу, чья неизбежная логика должна убедить любого, кто способен следовать логической аргументации, а ритором — поскольку его обман или хитрость сможет убедить всех остальных, то есть тех, кто неспособен ухватить все последствия Пути Истины.

Тем самым, поскольку, как уже было сказано, грань между реальностью и видимостью очень тонка, потенциальный процент философски просветленных людей, по мнению Парменида, должен был, благодаря его поэме, существенно возрасти, и недалек был тот час, когда все читающие Поэму, пропитавшись сладкоголосием мира явлений в области доксы, должны были прийти к сухой прозе подлинного бытия, изложенного в «Пути Истины». Только так, на наш взгляд, можно адекватно обосновать, зачем был нужен «Путь Мнения».

Однако всеобщего просветления, как того хотел Парменид, не наступило, но, наоборот, «общественное мнение» возмутилось против его речей, и здесь-то и появился Зенон, который мужественно, если не отчаянно, вступил в интеллектуальную битву с толпой, уже не делая никаких поблажек для доксы.

Зенон (490–430 до н. э.)

Зенон был приемным сыном, учеником и любовником Парменида. Платон в диалоге «Парменид» (127 b-e) сообщает, что Зенон и Парменид были с визитом в Афинах, когда первому было около 40, а второму около 65 лет. Когда Зенон был уже пожилым, власть в Элее захватил тиран Неарх (по другой версии Диомедонт), против которого Зенон устроил заговор, который был раскрыт, в результате чего философ оказался схваченным.

На допросе Зенон оговорил всех приближенных тирана, дабы тот остался без сподвижников, и попросил, чтобы тиран подошел к нему поближе, поскольку он должен шепнуть ему на ухо какие-то важные подробности заговора. Когда же тиран приблизился к Зенону, тот вцепился зубами ему в ухо и откусил его, за что немедленно был заколот стражей. Таковы биографические свидетельства.

Платон в вышеуказанном диалоге сообщает, что Зенон привез в Афины свои сочинения, в которых содержалась защита тезисов его учителя Парменида. Однако если даже этот рассказ — не выдумка Платона, то история, увы, не сохранила нам ни одного из этих сочинений, и его учение дошло до нас в первую очередь в пересказе Аристотеля и Симпликия.

Зенон известен в основном своими парадоксами, или апориями, которые были направлены в первую очередь на опровержение возможности движения и существования множественности, ибо, по Пармениду, не существует ни того, ни другого. В своих опровержениях Зенон пользовался методом reductio ad absurdum (сведение к нелепости). Рассмотрим самые известные апории.

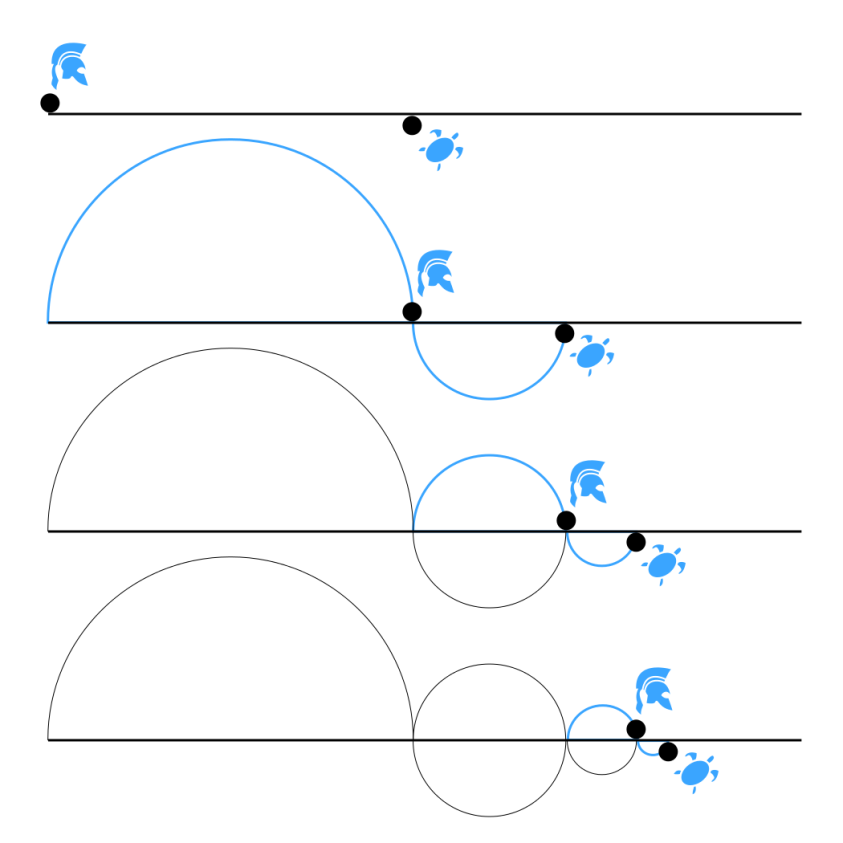

Ахиллес и черепаха

Допустим, что быстроногий Ахилл бегает в сто раз быстрее, чем ползет черепаха, и находится позади нее на сто шагов. За то время — пусть очень малое, — которое Ахиллу необходимо, чтобы догнать злосчастную черепаху, та сможет всё же проползти какое-то, пусть и крайне малое, расстояние. Следовательно, Ахиллу придется опять преодолевать это расстояние, которое пусть и крайне мало, но которое всё же нужно преодолеть. Однако пока он будет это делать, черепаха опять продвинется чуть-чуть вперед, и Ахиллу опять придется ее «догонять», чтобы пройти этот малюсенький путь, и так до бесконечности, следовательно: Ахиллес никогда не догонит черепаху, следовательно, движения не существует.

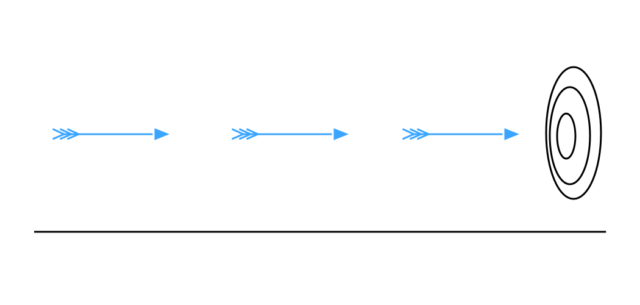

Стрела

Стрела, выпущенная из лука, никуда не летит, но стоит на месте. Почему? Потому что движущееся тело в каждый момент времени должно занимать равное себе пространство. Но занимать равное себе пространство, или место, — это значит не двигаться, ибо нельзя двигаться и оставаться на одном месте, то есть занимать равное себе пространство. Следовательно, движение невозможно, и стрела с бесконечной скоростью покоится на месте.

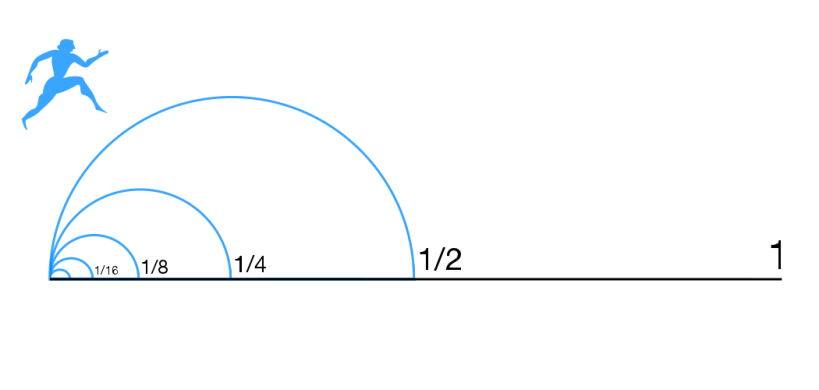

Дихотомия

Чтобы пройти какое-то расстояние, нужно пройти половину этого расстояния. Но чтобы пройти половину, нужно пройти половину этой половины и так далее ad infinitum. Следовательно, невозможно вообще сдвинуться с места, и движение, а равно и пространство, ибо двигаться можно только в пространстве, — это миф.

Справедливости ради следует отметить, что вопрос адекватного разрешения этих апорий остается открытым до сих пор, то есть эти апории совершенно абсурдны, но также совершенно безупречны с точки зрения логики.

Скажем несколько слов о последнем логическом джедае Элейской школы — Мелиссе.

Мелисс (470–430)

Мелисс родился на Самосе и во время восстания этого острова против господства Афин (441 г. до н. э.) за свои достижения в области философии (sic!) был избран навархом (флотоводцем), а со стороны Афин в то же самое время, только уже за успехи в трагедии (sic!), флотоводцем был избран Софокл. Мелисс разгромил флот Эсхила и одержал победу, за что был еще больше прославлен народом — уже не за красивые философские слова, но за реальные государственные и военные дела. Таким образом, территориально Мелисс не относился к Элейской школе, но был, скажем так, духовным чадом последней, поскольку какое-то время был учеником Парменида.

Из сочинений Мелисса до нас дошло «О природе, или о сущем», которое в пересказе псевдо-Аристотеля содержится в трактате последнего «О Мелиссе, Ксенофане и Горгии» (I в. н. э.). В общем и целом, Мелисс соглашается со всеми положениями Парменида о Бытии и способе его познания. Тем не менее он вводит и кое-что новое, а именно он модифицирует фактор времени и пространства в отношении к Бытию.

Парменид говорил, что Бытие «не было», «не будет», но всё целиком «есть» сейчас, Мелисс же говорит, что Бытие «есть и всегда было и всегда будет».

Так, по словам Гатри, «более глубокая идея вневременности заменяется легче воспринимаемой идеей вечности». Мы также помним, что у Парменида богиня Ананка держит Бытие в устойчивых пределах и оковах, замыкая его со всех сторон в форме неподвижного шара. Мелисс не может согласиться с этим и модифицирует положение Парменида о Бытии следующим образом (фр. 2): «Стало быть, коль скоро оно не возникло, но есть, и всегда было, и всегда будет, то и не имеет ни начала, ни конца, но бесконечно (άπειρον). В самом деле, если бы оно возникло, то имело бы начало (ибо оно начало бы возникать в определенный момент; и конец (ибо оно кончило бы возникать в определенный момент); но коль скоро оно и не началось, и не кончилось, а всегда было и всегда будет, то оно не имеет ни начала, ни конца. Ибо ничто не может вечно быть, если оно не целокупно (πάν)» (пер. А. Лебедева). Вот, пожалуй, и всё, что нам достаточно пока знать о Мелиссе.

Эпилог

Итак, мы обсудили Элейскую школу. Говорит ли нам эта философия лишь о том, что мир чистой мысли — логика — несовместим с реальным положением дел в чувственном космосе? Другими словами, только ли в логике проблема? Не элейцы были теми, кто установил разрыв между миром мысли и реальностью. Этот разрыв лежит в основе самой философии и заметен уже в пресловутой «воде» Фалеса Милетского.

Еще отчетливее он проявляется у Гераклита, чья диалектика отстоит от мира вещей ничуть не меньше, чем монистическая онтология Парменида. Парменид, конечно, мыслил сообразно логике, он увидел, что логика живет своей жизнью и не нуждается ни в какой референции к миру чувственности, и если мыслители до него делали свои построения, всё же принимая во внимание чувственный опыт, то Парменид — по крайней мере, когда речь идет об истине, — не обращает на это никакого внимания.

Это не значит, что до Парменида люди не мыслили логично, равно как факт открытия Ньютоном закона тяготения не означает, что до него яблоко, брошенное вверх, не падало вниз.

Дело тут даже не в логике, законы которой, кстати, доходчиво сформулирует только Аристотель, а скорее в выработке некоторого метаязыка, при помощи которого можно было бы исследовать и описывать подлинную реальность, а, возможно, и не исследовать, но просто создавать ее этим самым совершенным языком. Ведь Парменид, занимаясь «исследованием» реальности, ни во что ее не ставит и плывет туда, куда его уносит сфера чистой мысли.

Имеет ли эта сфера чистой мысли связь с реальностью, как и когда она с ней связана, более или менее внятно выразит лишь Аристотель в учении о логическом высказывании — той области, где реальность встретится с мыслью, и если эта встреча будет корректна, то высказывание будет истинным, а если некорректна, то ложным. Парменид же пребывает всецело в сфере мысли, ему нет дела до высказывания. Последнее, то есть слова, должны лишь как-то выразить то, что происходит у Парменида в мышлении, работающем по всецело автономным логическим законам. Парменид в самом деле был поражен, разработав такой способ мысли, — это было мистическое озарение, захватившее его настолько, что он уже не мог отвести свой умственный взор из области чистой мысли в сторону прозы материальных вещей.

Спустя больше чем две тысячи лет то же самое произойдет с Гегелем, когда он разработает свою «Науку логики», которая есть ни что иное, как наука о боге и о бытии, и когда Гегелю будут говорить, что факты современной науки не вписываются в его философию, он будет отвечать: «Тем хуже для науки и ее фактов». Что это? Одержимость? Безумие? Вряд ли. Скорее всего, это тот способ мысли и то состояние, которое охватывает человека, когда ему открывается то, что еще никому до него не открывалось — возможность охватить мыслью Всё.

Уже давно мы переживаем кризис естествознания. Классическая физика — физика эксперимента — не может согласоваться с описательной и вычислительной физикой, то есть математической физикой.

Формальные математические теории не в состоянии убедительно репрезентировать единство многообразия мира Природы. Теория поля, квантовая теория, теория относительности, будучи чистой математикой, перестали говорить нам что-то о реальном положении дел. Повествование ведется, принимая во внимание скорости, превышающие скорости света, и это повествование не имеет никакого отношения к процессам, протекающим в реальном мире.

Математический формализм не изучает и не объясняет явления, но создает их, подгоняя разрозненные данные о мире под свою безупречную и совершенную описательную логику, где гремят большие взрывы и звенят суперструны — звенят и гремят в ожидании прихода Единой теории поля, или Теории всего, которая разрешит все противоречия, существующие между математикой (мышлением), базирующимся на логических законах, и экспериментом (реальностью), в основе которой лежит чувственный опыт. Однако началось это не сегодня и не вчера, и мы не очень отдалимся от истины, если поставим в начало этого противостояния мысли и чувства именно Парменида...