Эротическая демократия: почему Перикл призывал граждан Афин стать любовниками своего полиса

В основании афинской демократии лежала легенда о любовниках-тираноубийцах, ответивших на домогательства диктатора и унижение их родственницы. Что же стояло за этой легендой? Рассказывает Рустам Галанин.

Эрос в Античности был не просто чувством, влекущим людей друг к другу со всеми вытекающими, зачастую ужасающими, последствиями, — во многом он был фундаментальной космогонической силой, соединяющей исходные стихии мироздания в упорядоченное и прекрасное тело Космоса. Это хорошо знали греки, и Гесиод неспроста говорит («Теогония», 120), что сладкоистомный Эрот, наряду с Землей и другими первичными космическими стихиями, является древнейшим и прекраснейшим из богов.

Пронизывая всё собой, Эрот определяется не только в физическом измерении материи, но и в социальном — в материи тела полиса: он закладывает основу для политического действия населяющих город граждан и скрепляет в единое целое противоречивые и разрозненные устремления их публичной политики — политики как способа бытия свободного гражданина.

У истоков института демократии, как верили афиняне, также стоял Эрот, а именно любовь двух мужчин — Гармодия и Аристогитона, которые в попытке упразднить тиранию положили символическое начало институционализации демократической жизни в том виде и смысле, как понимали ее древние афиняне.

О жизни, любви и трагической судьбе «отцов» афинской демократии мы и поговорим.

Читайте предыдущие тексты об истории эллинской гомосексуальности

Гармодий и Аристогитон

В 527 году до н. э. умер афинский тиран Писистрат и власть перешла к его старшему сыну Гиппию. В 514 году до н. э. двое афинян, Гармодий и Аристогитон, задумали убить Гиппия и его брата Гиппарха, который отвечал за дела культуры и религии. Мотив убийства был сугубо личным, и, свергая тиранию, они вовсе не собирались устанавливать демократию, равно как не собирались и сами становиться тиранами (Monoson 2000: 23). Давайте посмотрим, какие версии этой истории, а равно и мотивов свержения тирании дошли до нас.

Жил тогда в городе, как рассказывает нам Фукидид (История, кн. VI, 54–58), молодой человек большой красоты по имени Гармодий, который стал эроменом (возлюбленным) представителя среднего класса Аристогитона. На красоту Гармодия позарился также тиран Гиппарх, но у него ничего не вышло, а когда Гармодий рассказал об этом Аристогитону, тот опечалился: как бы чего худого из-за власти тирана с Гармодием не случилось. Гиппарх же вскоре стал активнее домогаться молодого человека, и, будучи от природы мягким и не склонным к насилию, он решил в отместку за свои очередные неудачи унизить красавца Гармодия, но не напрямую, а косвенно, и случилось это вот как.

У Гармодия была сестра, которую Гиппарх, отвечавший за дела религии, пригласил нести на празднике Великих Панафиней священную корзину с дарами богине — очень большая честь для афинской девушки. Однако спустя некоторое время тиран сказал, что вовсе не приглашал ее, ибо такая, как она, не достойна этой чести. Гармодий очень огорчился из-за сестры и пожаловался своему другу Аристогитону, который стал за это еще больше энгрить тиранов. В итоге они решили устроить заговор и убить не только Гиппарха, но заодно и его брата тирана Гиппия — главу всей политической жизни Афин. Осуществить покушение планировалось в день праздника, однако, увидев, что во время праздничной процессии кто-то из заговорщиков беседует с Гиппием, любовники подумали, что их заговор раскрыт, и, отчаявшись убить Гиппия, бросились искать его брата Гиппарха, которого вскоре нашли и, будучи в состоянии аффекта, убили. Охрана Гиппарха на месте заколола красавца Гармодия, а пытавшийся скрыться Аристогитон был настигнут некоторое время спустя и зверски убит. Аристотель сообщает («Афинская полития», 18), что он подвергся долгим пыткам, после чего был заколот Гиппием собственноручно. Сам же тиран в итоге остался цел и невредим, а его власть пала только спустя четыре года при посредничестве спартанцев.

Фукидид считает, что поводом для этого заговора стало «оскорбленное чувство любовника», то есть, проще говоря, Эрот. Почти то же самое говорит Платон в диалоге «Пир» (182с), а именно: любовь/эрос (ἔρως) Аристогитона и дружба/филия (φιλία) Гармодия низвергли власть тиранов.

Как видим, Платон делает важное уточнение: Аристогитон испытывал к Гармодию любовь, в то время как тот только дружеские чувства, то есть он, получается, не любил его как любовник, но любил как друг.

Во всей этой истории можно выделить как минимум два психологических компонента: 1) любовная ревность Аристогитона и 2) обида Гармодия из-за униженной сестры. Причем может создаться впечатление, что желание убить вместе с Гиппархом его брата Гиппия пришло «по ходу дела», поскольку изначально источником как ревности, так и обиды был только тиран Гиппарх. Но возникает вопрос: что такого неладного было в сестре Гармодия, что Гиппарх отказал ей в статусе канефоры? На этот счет мнения ученых расходятся. Одни (Dover/Gomme) считают, что сестра юноши была из недостаточно знатной семьи, следовательно, и сам Гармодий недостаточно знатен, что, конечно, не могло его не оскорбить. Другие (Grote/Arnold) полагают, что причиной стало то, что род их — иностранный (финикийский), а не автохтонный афинский, поскольку, как сообщает Геродот, еще в мифические времена они пришли из Финикии вместе с Кадмом в Беотию и значительно позже оказались в Афинах, следовательно, они вообще могли быть неполноправными гражданами, то есть метеками.

И всё-таки что же в итоге сделал тиран Гиппарх, что Гармодий согласился пролить кровь? Если его сестра была недостаточно знатного рода, то отказ ей в праве участвовать в религиозной процессии являлся вполне законным, равно как и законно отказать в этой чести девушке, чей род не являлся исконно афинским. Почему Гармодий согласился пролить кровь, если его сестре просто напомнили ту истину, которую она и ее семья и так должны были знать? Вероятно, поначалу семья полагала, что девушка подходит по всем параметрам для канефоры, верила в это и она сама, коли уж ей предложили эту роль, и ее надежду Гиппарх как раз и использовал в своем коварном плане косвенного оскорбления неприступного Гармодия (Lavelle 1986: 320). Следовательно, Эрос — на сей раз тиранический и несправедливый — является структурным элементом и этой любовной ситуации.

Однако этого недостаточно. Должно было случиться что-то такое, что бы затронуло честь девушки и, следовательно, всей семьи, то есть это должно было быть такое оскорбление, на которое брат — по закону чести — уже не мог закрыть глаза, не будучи отмщенным. Такого рода оскорбления обычно связаны с целомудрием женщины, нарушение которого было чревато смертельной опасностью как для нее самой, так и для того, кто на нее посягнул. Именно нарушение целомудрия, а не степень знатности, является необходимым и достаточным условием, чтобы девушка не имела права участвовать в подобного рода религиозных мероприятиях. Эсхин («Против Тимарха», 183) сообщает, что законодатель Солон ввел закон, согласно которому женщина, уличенная в прелюбодеянии, не имела права участвовать в общественных религиозных церемониях. Целомудренное поведение девушки (ἁγνός γάμων) было неотъемлемой частью ее аксиомы (ἀξίωμα), которая обозначала честь, статус, почет, репутацию, уважение.

Историк Филохор (фр. 8) говорит, что канефорой могут быть только незамужние девушки с безупречной репутацией (αἱ ἐν ἀξιώματι παρθένοι). При этом акцент делался не на знатности рода, а именно на факте безупречного поведения с точки зрения сексуальной морали, так что канефорой, получается, могла стать любая свободная девушка, не запятнавшая себя пороком, что, в свою очередь, свидетельствовало о наличии у нее такой фундаментальной добродетели, как софросю́нэ (σωφροσύνη), или воздержанность.

Таким образом, когда Гиппарх отказывает сестре Гармодия в праве нести священную корзину на празднике богини-девы Афины, объявляя ее недостойной, он бросает на честь девушки совершенно недвусмысленную тень, которая в сообществе, озабоченном непорочностью женщин, не могла не вызвать толков (Lavelle 1986: 327).

Тень порока и бесчестия с сестры непременно должна была перейти на братьев, затронув так называемую братскую честь (τῑμή του ἀδελφοῦ), поскольку античная женщина не являлась самостоятельным существом, но рассматривалась, как и во многих других традиционных обществах, в качестве «продолжения» мужчины — отца или братьев. Как отмечает один из ведущих историков античного законодательства Дэвид Коэн, «в обществах, где слава и позор являются главными социальными ценностями, любое действие, позорящее семью, требует отмщения, дабы стереть это пятно» (Cohen 1995: 146).

В основе позорного действия лежит гибрис (ὕβρις — «наглость, спесь, гордыня, оскорбление») — неизменный спутник тирании. Аристотель («Политика», 1311а, 35), упоминая этот инцидент, не уточняет состава преступления, но лишь говорит, что Гармодий мстил за сестру, которую оскорбили, что и вызвало у него обиду, причиной же оскорбления был гибрис (наглость) тиранов. Гибрис — весьма многозначное понятие, однако его очень удачно определил в свое время Кеннет Довер, согласно которому это такой вид поведения, в котором один человек обращается с другим так, как того пожелает его злая воля, пребывая при этом в состоянии дерзкой уверенности, что, нарушив как моральные законы, принятые в обществе, так и законы, рассматриваемые как божественные установления, он сможет избежать расплаты за насилие над правами и свободами других людей (Dover 1989: 34).

Это не обязательно должно быть непосредственное сексуальное насилие, порою достаточно пары слов, чтобы актуализировать самый что ни на есть неприкрытый гибрис. Так, уже упоминаемый Аристотель в «Политике» приводит пример из жизни Периандра, тирана города Амбракии (не путать с коринфским тезкой!), заговор против которого возник в результате того, что во время попойки он спросил своего любовника, не забеременел ли тот от него, — тирану повезло, и он отделался свержением и изгнанием.

Таким образом, объектом гибриса стала не только сестра Гармодия, но и он сам, что подтверждается и лингвистически, поскольку Фукидид, рассказывая о Гармодии, прямо говорит, что он безрассудно кинулся с кинжалом на Гиппарха по причине того, что чувствовал себя ὑβρισμένος — объектом гибриса, человеком, подвергшимся оскорблению и/или насилию, то есть случился, если угодно, трансфер гибриса, имеющий в рамках данной ситуации всецело сексуальную природу, с оскорбленной сестры на брата. Именно гибрис с сексуальной составляющей является высшим проявлением тиранической деградации, что обычно для тиранов заканчивается весьма печально, о чем и напоминает тот же Аристотель, когда говорит, что тирану, если он хочет удержаться у власти, даже если он не радеет об остальных добродетелях, следует как минимум остерегаться совершать наглые поступки в отношении подданных и не посягать на юношей и девушек («Политика», 1314b, 25).

От Античности до нас дошла еще одна версия истории Гармодия и Аристогитона, сохраненная Аристотелем в сочинении «Афинская полития» и отличающаяся от версии Фукидида рядом существенных моментов. Там сказано, что виновником оскорбления был не тиран Гиппарх, а его младший брат Фессал, который, не занимаясь политикой, жил частным лицом. Именно он, будучи дерзким гибристом (ὑβριστής), а не Гиппарх, не дал уже участвующей в празднике сестре Гармодия исполнить обязанность канефоры — значит, со знатностью и честью девушки было всё в порядке, — сказав ей, что ее брат является μαλακός.

В православной христианской традиции малакия обычно обозначает онанизм и является, если верить апостолу Павлу, смертным грехом, ибо «ни блудники, ни малакии Царства Божьего не наследуют (1Кор. 6, 9–10)», в Античности же это слово означало просто изнеженность, вялость, беспечность. При этом у слова было очень мощное коннотативное — сопутствующее — значение: на античном сленге оно обычно обозначало пассивного гомосексуала, часто проститута (Burke 2011; Cook 2019: 348–352), и могло, таким образом, звучать довольно оскорбительно, выступая синонимом жаргонизмов «петух» или «пидор».

Именно тот факт, что его обозвали μαλακός, окончательно вывел Гармодия из себя, почему он и согласился принять участие в заговоре против тирании, а бедный Гиппарх, выполняющий роль, скажем так, министра культуры Афин, получается, выступает как невинная жертва, случайно попавшая под руку и, выходит, заслуживающая сочувствия.

Ну и наконец, существует еще одна версия всей этой истории, которая отлична от обеих, изложенных выше, и принадлежит не абы кому, а самому Платону, изложившему ее в диалоге, названном в честь убитого бедолаги-тирана «Гиппарх», что, конечно, вовсе не удивительно, ибо Платон готов был вытерпеть и тиранию, и олигархию, и монархию — только бы не было демократии на белом свете. И чисто по-человечески его можно понять: ведь именно демократия убила его учителя Сократа, то есть сделала то, чего не сделал даже самый кровавый режим Античности — режим Тридцати тиранов.

Платон («Гиппарх», 229, b—e) рассказывает, что история с сестрой Гармодия — просто нелепость, в которую ни один нормальный человек не поверит, поскольку «на самом деле» всё случилось вот как. У Аристогитона был любовник Гармодий, бывший в то же время и его учеником. Аристогитон хвастался, что у него есть такой классный и красивый ученик, и считал, что он, Аристогитон, теперь намного круче даже самого тирана Гиппарха. В то же время Гармодий, будучи учеником/любовником Аристогитона, сам был влюблен в какого-то другого прекрасного юношу-аристократа. Этот неизвестный юноша, который раньше восхищался мудростью Гармодия и Аристогитона, в свою очередь, стал совершенно добровольно любовником тирана Гиппарха, покинув нашу парочку и исполнившись к ним всяческого презрения. За это вот Гармодий и Аристогитон, согласно Платону, и убили Гиппарха — то есть, говоря житейски, не поделили парня.

Ничего другого от Платона, в общем, ожидать и не следовало, однако можно задаться вопросом: откуда вообще все эти разные версии взялись? А взялись они оттуда, откуда все мифы и рождаются, — из коллективного незнания, поскольку ко времени, когда писали Геродот, Фукидид и уж тем более Платон и Аристотель, ни у других греков, ни у самих афинян, как говорит Фукидид (История, кн. 6, 54, 1), не было никаких точных сведений об этом событии, или, проще говоря, люди не знали того простого факта, что тираноубийцы действовали не сознательно, движимые героическим желанием освободить город от тирании, но совершенно вслепую, ведомые всецело случайным стечением обстоятельств (Fornara 1964: 402). А раз так, то в коллективном воображаемом это событие приняло образ фантазма, к разбору которого мы теперь и обратимся.

Демократический миф

В общем и целом людям было всё равно, что тирания после подвига тираноубийц просуществовала еще четыре года и что именно в эти годы она, в отличие от предыдущего мирного правления, обрела свои наиболее яростные формы. Забыли люди и о том, что ведущую роль в действительном свержении тирании сыграли спартанцы во главе с царем Клеоменом, вторгшимся в Аттику и прогнавшим Гиппия, что дало возможность Клисфену — настоящему отцу демократии — включиться в борьбу с олигархической партией ради осуществления демократических реформ. Рядовое потомство, которое не погружается в исторические изыски, но живет коллективным воображаемым, рассматривало теперь Гармодия и Аристогитона как добровольных и сознательных мучеников за демократию, подобно тому как современные люди и государства имеют своих мучеников за свои социальные установления и идеалы, — не желая утруждаться разысканием исторических подробностей, которые могли бы отбросить тень и затушевать масштабы подвигов общественных героев, а то и вовсе привести к выводу, что никакие они не герои, а вполне рядовые люди, руководствующиеся своими мелочными житейскими интересами.

Гармодий и Аристогитон стали героями. Вскоре после изгнания тирана Гиппия (509 год до н. э.) скульптор Антенор по инициативе Клисфена за государственный счет создал знаменитую бронзовую скульптурную группу тираноубийц, которая была выставлена на агоре для напоминания всем о славном подвиге афинских граждан.

Демосфен («Речь против Лептина») рассказывает, что потомкам тираноубийц были установлены наследственные почести, а именно освобождение от совершения литургий (ателия), право занимать почетные места на играх и в театре (проэдрия) и обеды за государственный счет в пританее (ситесис).

Считается, что именно Перикл — лидер афинской демократии — инициировал декрет, согласно которому все эти выдающиеся почести пожизненно переходили на потомков Гармодия и Аристогитона (Суриков 2008: 275). Поэт Каллистрат около 500 года до н. э. сочинил застольный гимн (сколия) в честь Гармодия и Аристогитона, сохраненный Афинеем («Пир мудрецов», кн. 16, 695), где говорится, что Гармодий не умер, но живет вместе с Ахиллом и другими героями на островах блаженных. Вскоре после этого изображения Гармодия и Аристогитона начинают помещать на афинскую керамику и чеканят на монетах (Monoson 2000: 26). На территории квартала Керамик, где убили Гармодия, и прилегающем к нему народном кладбище устанавливается гробница тираноубийц, которую видел еще Павсаний («Описание Эллады», кн. 1, 15) спустя более чем 600 лет после ее возведения. На этой гробнице каждый год совершались жертвоприношения очень важным должностным лицом — полемархом, аналогом современного министра обороны, то есть был учрежден государственный религиозный культ в честь Гармодия и Аристогитона, о чем нам сообщает Аристотель в «Афинской политии» (58).

А под конец вообще был издан закон, как мы узнаём из речи оратора Гиперида («Против Филипида», 3), запрещающий говорить что-либо дурное про Гармодия и Аристогитона и насмехаться над ними в грубых застольных песенках, что, конечно, не может не напомнить наш диво-закон о сохранении исторической памяти.

Таким образом, мы видим, как в массовом сознании произошло обожествление тираноубийц и изъятие их из дискурса профанной обыденности с последующим помещением в дискурс сакральной исключительности. Это произошло не только потому, что область политического как таковая была нераздельна с религиозным культом, но и во многом из-за потребности самоосмысления себя в качестве коллективного политического субъекта, нуждающегося для своей легитимации в переинтерпретации ряда важных исторических фактов — интерпретации тем более возможной, что четких сведений о самом событии не существовало.

В этом отношении повествование Геродота, Фукидида и Аристотеля следует рассматривать как критику того, что Феликс Якоби в свое время назвал «официальной версией» этого события, — критику, которая пыталась выявить историческую истину. Однако, как это чаще всего и бывает, полисное сообщество — исключая интеллектуалов — выработало к этой критике устойчивый коллективный иммунитет (Monoson 2000: 28, n. 4), и общественное мнение, несмотря на попытку развенчания иллюзий историками, по-прежнему придерживалось воодушевляющего мифологизированного нарратива, к которому апеллировали всякий раз, когда коллективная демократическая идентичность ставилась под сомнение или подвергалась угрозе. Угроза — это в первую очередь стремление некоторых выдающихся индивидов к тирании, в котором могли обвинить всякого, кто пытался слишком высоко поднимать голову, как, например, Алкивиад (Берве 1997: 257–258).

У читателя, незнакомого с историей Античности, может возникнуть мнение, что тирания — это что-то очень страшное и ужасное. Во многом так и есть, однако такое понимание родилось только в эпоху Нового времени, греки же мыслили иначе: единственный грех тирана заключался в том, что он пришел к власти нелегитимным путем, то есть узурпировал власть в обход традиционных механизмов ее, власти, распределения. При этом с точки зрения общественного блага тирании часто бывали гораздо эффективнее, чем другие способы политической организации. Именно во времена тиранов — того же Писистрата и его потомков — в Афинах наблюдался небывалый культурный подъем, сравнимый лишь с эпохой Перикла: приглашались знаменитые поэты, происходила филологическая работа с последующей кодификацией наследия Гомера, впервые начали строить каменные храмы в честь богов, праздник Панафиней и Великие Дионисии приобрели небывалый до сих пор размах и благолепие — короче говоря, это было очень «сытое» время, о чем можно почитать в прекрасной книге нашего латвийского коллеги профессора Хариса Туманса (Туманс, 2002). Поэтому мы должны помнить, говоря обо всей этой истории, что тирания для грека не была абсолютным злом, как могли бы подумать мы, глядя из нашего времени на Гитлера, Сталина, Франко и на других — живущих и здравствующих поныне — тиранов.

При чем здесь любовь?

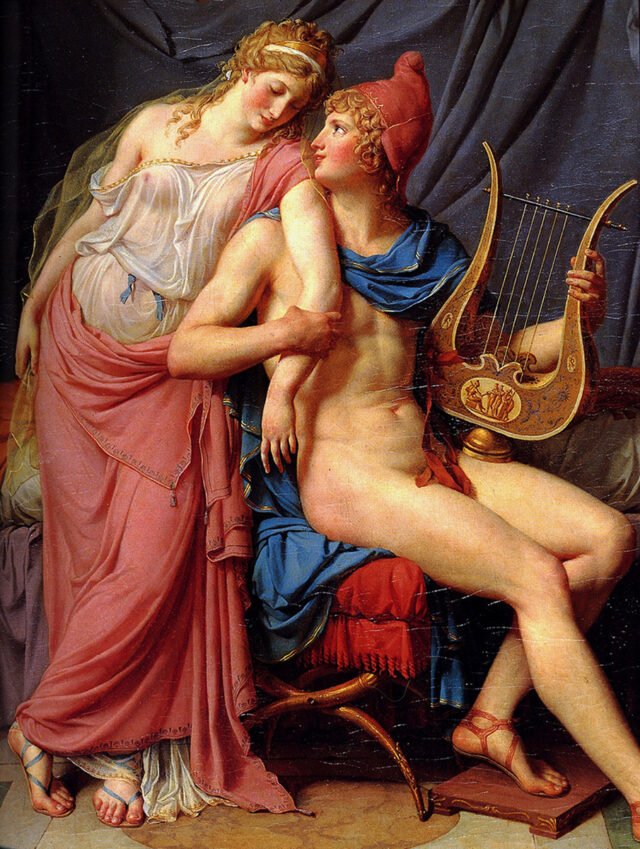

Гармодий и Аристогитон были любовной парой в рамках института афинской пайдерастии. В этом бинарном диспозитиве старший — Аристогитон — был эрастом (любящим), а младший — Гармодий — эроменом. На примере их отношений мы видим, как пайдерастия превратилась в один из важнейших институтов греческой политической жизни — институтов настолько значимых, что даже Перикл в своей знаменитой Надгробной речи (Thuc.Hist. II, 43.1) призывает всех афинян стать эрастами/любовниками (ἐραστὰς γιγνομένους) своего родного города.

Греческому уху в речи Перикла слышался вполне ясный призыв: подобно тому как взрослый мужчина влюбляется в молодого человека, перенося на него всевозможные прекрасные чувства и добродетели — преданность, храбрость, жертвенность, благодеяние, — так и от граждан требовалось перенести все эти аретэ (добродетели) на Афины.

Мы видим, как сам вождь афинской демократии призывает в основу политического сообщества положить Эрос и создать эротическую политику по образцу бинарных отношений эраст — эромен, то есть фактически соединить и взаимно объединить модальность частной и интимной жизни с областью гражданского бытия, устранив тем самым извечный конфликт между личными интересами и общественным благом (Monoson 1994). Именно этот призыв звучал эхом в ушах любого афинянина, когда он глядел на скульптурную группу, изображающую тираноубийц, — нормативный идеализированный образец того, какими должны быть всякий эраст и всякий эромен: две сбалансированные шагающие мужские фигуры, двое граждан с мечом в руках, являющие собой «наиболее выдающуюся древнюю скульптуру, сексуализирующую обнаженное тело» (Osborne 1997: 514). Глядя на них, пишет Сара Моносон, можно было подумать, «что подлинным гарантом афинской свободы являются гомоэротичные связи, существующие между гражданами» (Monoson 2000: 39).

Со временем повествовательная традиция о тираноубийцах стала носителем и передатчиком идеологии так называемого праведного эроса (δίκαιος ἔρως), в рамках которого как массы, так и элита, преодолевая классовый антагонизм, могли выражать одни и те же этические ценности, совместно практикуя пайдерастию и кардинально разнясь только в финансовых возможностях и досуге, необходимых для реализации этого довольно сложного куртуазного кодекса (Shapiro 2015: 181).

Постепенно исторические Гармодий и Аристогитон, то есть обычные люди, испытывавшие обычные чувства, были забыты, и на их месте в народном сознании появились герои-мученики, чья жертва, как верил народ, была необходимым и достаточным условием для рождения политического уклада, именуемого демократией, за который теперь уже сам народ был готов самоотверженно сражаться, положив все силы на борьбу с его главными врагами — олигархией и неправедной тиранией, кладущими в основу политики гибрис. Это эротическое движение народа в сторону полиса не было односторонним процессом, то есть любовь эта не была безответной, поскольку город осуществлял для народа акт ответного отдаривания, предоставляя все необходимые условия для культурного существования, то есть существования неварварского. Да ведь иначе и быть не могло, ибо, как говорит Платон в диалоге «Лисид» (222a), «если один действительно любит другого, а не только делает вид, то он просто не может не быть любимым в ответ…»