Щелчок современности в кругу друзей. Как московский концептуализм стал центральным направлением в российском искусстве

«Домашнюю выставку, по которой должны были бегать цыплята, КГБ накрыло за „гомосексуализм“»: интервью с Никитой Алексеевым, классиком московского концептуализма

— Осознавали ли вы себя частью круга московского концептуализма, или же все это для вас — выдумка Гройса?

— Название придумал, конечно, Борис Гройс, и концептуализм ведь не просто московский, а романтический — это несколько издевательство. Борю искусство не интересует вообще, оно просто одна из областей, где он может оперировать, не более. На меня московский концептуализм оказал колоссальное воздействие, я тогда был совсем молод и познакомился со всеми этими замечательными людьми, с Левой Рубинштейном, Монастырским, Кабаковым, Чуйковым и другими. Пивоваров на меня тоже произвел колоссальное впечатление.

Потом я начал от влияния избавляться, что тоже вполне естественно. Скажем, Кабаков меня совсем не интересует уже лет двадцать. С другой стороны, отчасти он мой учитель, то что я работаю почти всегда сериями — влияние его альбомов, хотя мои серии совсем не альбомы, в них нет сквозного сюжета. Я долгое время возражал, когда меня называли концептуалистом, а потом успокоился: ну концептуалист и концептуалист — черт с ним.

Кенгуру в разрезе, голые зрители и сны Утопии. Быстрый и ненавязчивый гид по австралийскому искусству

Есть два способа говорить об концептуализме. Один — в очень широком смысле, это когда художник о чем-то много думает, или думает перед тем, как что-то сделать, или когда он что-то делает. Но всякий художник думает, если он действительно художник!

Один из моих любимых художников — Пиросмани, совершенно неграмотный простой человек, но он совершенно замечательно умел думать. Даже люди, которые практиковали автоматическое письмо, как, например, Джексон Поллок, очень много думали прежде чем прийти к этому. Если посмотреть на развитие Поллока, все ясно становится.

Есть другой взгляд на концептуализм, более строгий, и мне он ближе. Концептуализм в этом смысле — совершенно определенное замкнутое англо-американское явление: Джозеф Кошут, группа Art&Language, Вито Аккончи, Питер Хатчинсон и так далее. У них было два столпа: с одной стороны, академический университетский марксизм, с другой — теория языка Людвига Витгенштейна, по статьям Кошута это очевидно. Для нас в Советском Союзе марксизм был абсолютно невозможен — мы его знали на своей шкуре, а теоретическими вопросами интересовались только для того, чтобы сдать в институте истмат, диамат и прочую муру.

Никита Алексеев. «Это капуста». Из серии «Кухонный Магритт». 2015. Бумага, тушь, акварель, 23×30 см. Courtesy Artist & Iragui gallery

— При этом в Советском Союзе были марксистские диссиденты, которые руководствовались западными теориями.

— Были, Эвальд Ильенков очень интересный человек, например. Но тогда нас это абсолютно не интересовало. Что касается Витгенштейна, то может Гройс его и знал, но мы о нем ничего толком не слышали. Я думаю, что у Джозефа Кошута челюсть бы отвисла, если бы он узнал, что мы читали. Нас интересовали эзотерические практики: от православных до Кастанеды и буддизма. Меня всегда больше интересовал японский буддизм и японская культура — к сожалению, я не знаю языка, но, слава богу, в Японии два раза побывал. Я знал английский язык, и хотя страна была закрытая, но если было не лень, можно было пойти в Иностранку и найти там много интересного. Кроме всего прочего, востоковедческая школа в СССР была блестящая.

В Иностранке были, например, журналы вроде Art in America, Art International и так далее, что-то привозили иностранные друзья. Потом, оказавшись за границей, где я довольно долго прожил, я понял, что у нас было совершенно неадекватное понимание этого искусства. Мы изучали его в основном по монографиям и коммерческим глянцевым журналам, в которых было искусство, апробированное рынком и большими искусствоведами. Реальный процесс до нас не доходил.

— Да и сейчас в России художники знают обычно в лучшем случае «Документу» и «Манифесту».

— Меня это удивляет, потому что люди сейчас путешествуют довольно много смолоду, если хотят, любая информация доступна.

— А вы знали о западном концептуализме: о Кошуте, об Art&Language?

— Когда до нас дошло, что мы концептуалисты, я ходил в Иностранку и там все это искал.

— Формирование московского концептуализма произошло позже знакомства с западным или раньше?

Никита Алексеев. «Это айва». Из серии «Кухонный Магритт». 2015. Бумага, тушь, акварель, 23×30 см. Courtesy Artist & Iragui gallery

— И так, и так, потому что были очень сильные местные литературные влияния, связанные с теми же обэриутами. Это совершенно очевидно, когда смотришь на Кабакова, Монастырского, Пивоварова. Семиотики тогда были очень модные и популярные, я их читал внимательно.

— Насколько плотной была тогдашняя среда, или же это были какие-то изолированные группы, которые друг с другом взаимодействовали довольно редко?

— 1970-е были совершенно уникальным временем, когда все общались со всеми. Кто-то, конечно, разбегался в разные стороны, но было постоянное общение. Кроме того, мы были молоды — старости люди всегда общаются меньше. Тогда общались и литераторы, и художники, и музыканты, и философы, и лингвисты. Происходил постоянный обмен мнениями.

— Эта культура существовала параллельно с официальной? Была и идея «вненаходимости», и связь с широкими кругами интеллигенции? Вненаходимость ведь нарушалась попытками репрессий со стороны власти.

— Это было абсолютной внутренней эмиграцией. Мы не принимали во внимание советскую жизнь и стремились как можно меньше с ней пересекаться, хотя этого невозможно было добиться на 100% — приходилось ходить на работу. Но иногда доходило до курьезов: я очень плохо знаю советский кинематограф, советскую литературу, потому что мне совершенно неинтересно было смотреть эти фильмы (за очень редкими исключениями) и читать эти книжки.

Никита Алексеев. «Bait for Martin Heidegger». Из серии «Philosophical Fishing». 2016. Бумага, тушь, акварель. 61×45,5 см. Courtesy Artist & Iragui gallery

— Тут возникает экономический вопрос, который сейчас для молодых художников очень важен. Вам же приходилось ходить на работу и сталкиваться с советским, да и количество свободного времени было обусловлено работой. Если для петербургских художников основным местом работы оказывалась котельная, то вы были хорошо оплачиваемым иллюстратором какое-то время, как и Кабаков, и другие.

— Кабаков работал два месяца в год, чтобы заработать, а потом жил. Иллюстраторам платили фантастически много.

— Пивоварову дали мастерскую, которая существует до сих пор, в 1970-е годы. То есть вы были интегрированы в экономическую систему СССР, в отличие от тех, кто в котельной работал. Как вы тогда ощущали свое положение?

— Это были не очень большие деньги, но такие, на которые можно было очень хорошо жить. Москвичи от петербуржцев сильно отличались хотя бы потому, что большинство из нас имели высшее образование. Рубинштейн работал в библиотеке, где совершенно ничего не делал, получал небольшую зарплату, но свободного времени у него было полным-полно, как и у Андрея Монастырского, который сидел в Литературном музее и тоже ничего не делал. Я время от времени выполнял заказы, на которые потом мог полгода жить и опять же ничего не делать.

Никита Алексеев. «Bait for Vasily Rozanov». Из серии «Philosophical Fishing». 2016. Бумага, тушь, акварель. 61×45,5 см. Courtesy Artist & Iragui gallery

— Давайте сравним эту ситуацию с сегодняшней, когда большая часть молодых художников — это люди, родившиеся не в Москве, и они вынуждены гораздо глубже интегрироваться в экономическую систему. Им нужно снимать квартиры, платить ипотеку и жить в большом и довольно дорогом городе, причем сейчас работы, на которой можно ничего не делать, в Москве очень мало.

— У меня по той эпохе абсолютно никакой ностальгии нет, но благодаря практике ничегонеделания в советских конторах жизнь была намного легче в некоторых отношениях, чем сейчас, безусловно.

Тогда ходила поговорка — «они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем». Люди ничего не делали и получали при этом зарплату, на которую можно было жить.

— Насколько это влияет на возможность независимого художественного высказывания? Сегодня люди, которые занимаются современным искусством, вынуждены в большей степени соотноситься с институциями. Если они не соотносятся с институциями совсем, то это либо те, кто имеет возможность жить за счет родителей или ренты, их совсем немного, или же это сознательные маргиналы. Все, кто в России интегрирован в глобальную художественную систему, вынуждены взаимодействовать с институциями по финансовым соображениям. Как вам кажется, эти люди свободнее или несвободнее?

— Я думаю, что они столь же свободны и несвободны, как были и мы, потому что мы все равно зависели от социума. Мне давали заказы в издательстве до тех пор, пока не пришло указание свыше их не давать. Правда, после этого я тут же устроился на работу случайно: увидел объявление на двери магазина «Модный трикотаж», находившегося в том же доме, где я жил, что им нужен художник. Зачем был нужен художник в магазин «Модный трикотаж»? Чтобы этикетки c составом писать на заранее отпечатанных бланках: 70% целлюлозы, 30% еще чего-то.

Твердь доброты, хромосомная живопись и очень много ружей. Как русские художники-аутсайдеры творят собственные миры

Меня это волновало не столько потому, что деньги нужны были, сколько в связи с законом о тунеядстве. Я тогда уже намылился в эмиграцию, и мне нужно было продержаться какое-то время. За это ничегонеделание платили 150 рублей. Это по тем временам считалось дофига, но мы были советскими маргиналами, нас было очень мало по сравнению с огромным количеством оппортунистов, коллаборационистов. В Советском Союзе было какое-то дикое количество официальных членов Союза художников, тысячи и тысячи. 95% из них были абсолютными соглашателями. Теперешние молодые ребята с такой же радостью бегут в институции, с какой большинство молодых художников бежали тогда в Союз художников за заказами.

Я не уверен, что какой-нибудь «Гараж» намного лучше или полезнее, чем молодежная секция Московского союза художников. Я года два назад зашел на выставку выпускников школы Родченко и поймал себя на ощущении, что это все равно как если бы я пришел на молодежную выставку МОСХа, посвященную очередному съезду ВЛКСМ.

Абсолютно другая тематика вроде бы и совершенно другие медиа: видеоарт и цифровое искусство. Но по части тоски, вторичности и какой-то никчемности — ровным счетом то же самое. Но вообще искусство всегда процентов на 95 скучное и плохое. Это данность.

Никита Алексеев. «Looking at guns. Thinking about sugar». Из серии «Tie Iconostasis». 2017. Бумага, акрил. 70×50 см. Courtesy Artist & Iragui gallery

— Вы осваивали не совсем обычные для тех 95% пространства: делали и квартирные выставки Аптарт (от apartment art), и выставки на природе. Как вы воспринимали эти пространства? Это был заменитель обычных выставок или в том числе исследование возможностей этих пространств?

— И то и то. Аптарт и выставки на природе — это разные вещи, конечно. Аптарт возник из необходимости хоть кому-то показывать работы, а официальной возможности не было тогда. Пропали даже однодневные эпизодические выставки, которые устраивались благодаря Леониду Бажанову в МОСХе. В конце 1970-х это все прикрыли, и возникла идея аптарта, а у меня на квартире выставка оказалась только потому, что все остальные либо жили с родителями, либо далеко от центра, а я более-менее близко.

Выставки на природе тоже появились по необходимости — тогда уже стало слишком рискованным делать выставки в квартире: начались проблемы с КГБ. Поэтому выставки стали делать либо на даче у Владимира Мироненко, либо на дивном болоте у деревни Калистово (там сейчас уже все застроили).

— Проводилась какая-то кураторская работа, или же это были просто наборы работ?

— Неожиданно аптартовский опыт дал очень много в плане профессиональной работы с пространством и проведения выставок. Это парадоксально, ведь речь шла о маленькой однокомнатной квартире, где использовался практически каждый сантиметр пространства, вплоть до потолка. Когда мы оказались в профессиональных пространствах, это очень пригодилось. Мы придумывали, как все показать, и пытались не просто развесить работы по стенам, но выстроить какую-то ткань.

Все решалось коллегиально, но у меня был один лишний голос — просто потому, что я жил в этой квартире и был ответственным квартиросъемщиком. Слишком рискованные и бредовые идеи я запрещал.Скажем, была выставка Скерсиса-Захарова, которую разгромило КГБ. У них была концепция, в которой я ничего не понял: по их мысли все должно было быть цыплячье-желтого цвета, и они хотели пустить по полу цыплят. Цыплят я запретил, потому что не хотел, чтобы у меня под ногами дохли несчастные птенцы.В результате домашнюю выставку, по которой должны были бегать цыплята, КГБ накрыло за «гомосексуализм», хотя к гомосексуализму там ничего никакого отношения не имело. Был обыcк, судя по всему готовилось и дело, но потом все спустили на тормозах.

Выставки на природе были куда более спонтанными. В Калистово, где проводилась выставка на болоте и озере, мы приезжали заранее, был такой туризм: мы сидели у костра и просто думали, как это пространство использовать.

Уже после падения СССР я иногда делал работы в городе и на природе. Это касалось работ, которые невозможно иначе показать — скажем, длинных свитков. У меня был свиток, который назывался Final Сut — длиной метров 60, а 60-метровых залов даже в музеях нет. Я его раскатал в июльский солнечный день рядом с дачей на лужайке. Пригласил людей (этим занималась моя галеристка): было человек 50-60.

Никита Алексеев. «Thinking about an umbrella. Looking at a nightingale». Из серии «Tie Iconostasis». 2017. Бумага, акрил. 70×50 см. Courtesy Artist & Iragui gallery

— Были ли у вас контакты с западными художниками? Скажем, есть известные истории с перепиской Аркадия Драгомощенко и Лин Хеджинян начиная с 1984 года, с письмом от Джона Кейджа Монастырскому 1977 года, а у вас что-то подобное было?

— Я начал общаться c западными художниками, только когда уже уехал во Францию, в 1987 году. Париж, конечно, не был тогда культурной столицей, довольно застойное было место, но тем не менее это была столица большой страны. Я прошелся по всем галереям и понял, что там такое же говно, как в Советском Союзе, только другая стилистика. Просто коммерция, чуть ли не Арбат. Хорошего искусства очень мало во все времена во всех странах. Я общался тогда немного, но некоторых из собеседников того времени считаю действительно великими — Дэна Флавина, например.

Что касается людей, приезжавших в СССР, то в основном это были просто дипломаты и журналисты, но пару раз были и профессиональные люди: Сабина Хэнсген и Георг Витте, слависты-литературоведы, которые стажировались в СССР, знали современное искусство и интересовались им. В этом смысле нам повезло.

Никита Алексеев. «Red Sea under the Golden Skies». Из серии «Seas under the Golden Skies». 2017. Холст, акрил. 100×120 см. Courtesy Artist & Iragui gallery

— А связь с художниками из других городов у вас была? Например, был одесской концептуализм, было современное искусство и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге.

— «Одесский десант» [массовый приезд одесских художников в Москву. — Прим. СФ] был начале 1980-х. Петербуржских я всех знал. Между москвичами и петербургскими не то чтобы антагонизм был, просто мы были слишком разные. Некоторых из этих художников я очень ценю: Олега Котельникова, например. К Тимуру Новикову я всегда относился скептически, хотя знал его еще с тех пор, когда он был хиппи с мешочком и длинными волосами, рисовал экспрессионистские картинки с косыми и кривыми петербургскими домами.

Петербуржцы были более поверхностными и очень групповыми людьми. Вот Тимур Новиков, а вокруг толпа. Москвичи более индивидуалистичные были всегда.

— Вы работаете с какими-то еще медиумами, кроме визуального?

— Я всегда что-то писал, хотя литератором себя не считал, но для меня это важная деятельность. Писал стихи, потом успокоился. Сейчас я все время работаю с текстами: подозреваю, что мои короткие тексты могут отчасти быть квалифицированы как поэтические.

Никита Алексеев. «Black Sea under the Golden Skies». Из серии «Seas under the Golden Skies». 2017. Холст, акрил. 100×120 см. Courtesy Artist & Iragui gallery

— Вы много работаете с фейсбуком как медиумом. Выходила даже книжка с вашими фейсбук-записями.

— Это была инициатива издательства Нади Гутовой — она взяла эти отрывки и отредактировала их. Я сперва отмахивался, потому фейсбук, на мой взгляд, это болото: туда что-то швыряешь, и оно навсегда тонет. Для меня важна обреченность на исчезновение — это по части японской эстетики. Кстати, свою автобиографическую книгу «Ряды памяти» я тоже издал по просьбе редакции: сначала писал тексты для сайта «Стенгазета.ру», его редактировала Дина Годер, а потом редактор НЛО Галина Ельшевская предложила книгу издать.

— Визуальные работы вы тоже «утапливаете»? Или для вас все-таки важен архив?

— Свиток Final Сut был комиксом с моей автобиографией в виде рисунков и текстов, а Final Сut он потому, что в американской индустрии право на последнюю нарезку — не у режиссера, а у продюсера. Я представил публику продюсером моей жизни. Когда я на лужайке показывал свиток, я предложил собравшимся вырезать куски оттуда, получившееся склеил и потом показал работу еще раз в Stella Art Foundation. Закончилось все это тем, что меня выдвинули на Премию Кандинского, и там я то, что осталось, наверное, метров 30 моей жизни, выставил на открытии.

Когда собрались миллионеры и прочая светская публика, я попросил Олю Свиблову начать процесс выстригания, и вся роскошная публика бросилась на свиток как падальщики. Причем они точно меня не знали, им это было ненужно, они без ножниц остаток свитка разодрали, там вообще ничего не осталось, маленький клочок. То есть фильм состоялся без единого кадра.

— Это была единичная работа или это общая практика?

— Невозможность показа и невидимость — для меня одни из главных принципов в работе. Практически все, что я делаю, для меня исчезает навсегда. Кроме того, свиток — интересная пластическая форма. Когда я оказался в Национальное галерее в Токио, я увидел их главные шедевры: свитки разных времен. Они не могут их показать целиком, свитки с двух сторон до какой-то степени закручены, и показана только какая-то часть. Может быть, они иногда их перематывают. Последний свиток, что я делал, называется «История 53-20» — начиная с года, когда я родился и помер Сталин. Это замкнутый отрезанный кусок времени, что предполагает линейный показ. Даже если мне удастся где-то его показать, он все равно неизбежно с одной или с двух сторон будет скручен.

В основном я пишу серии картин, и когда заканчиваю картину, просто ставлю ее лицом к стенке. Потом выставки бывают: они важны для меня, потому что в мастерской я не могу увидеть серию целиком. Какое-то количество работ мне надо посмотреть на стенке, ну и, конечно, интересна реакция публики. При этом выбор работ я всегда оставляю кураторам. Хороший куратор тем и хорош, что он иногда лучше видит, как нужно показывать, чем художник. Художники, естественно, грешат тем, что хотят показать все, что они сделали. Три года назад у Свибловой была моя небольшая сравнительно выставка — я просто сказал куратору Ане Зайцевой, что вообще не буду в этом участвовать, вы сами выберите работы и сами повесьте. Она сперва на меня даже немножко обиделась, потому что решила, что я над ней издеваюсь. А я действительно хотел посмотреть, как она это сделает, и очень обрадовался, потому что она справилась просто блестяще.

К несчастью, хороших кураторов очень мало, в основном это какие-то совершенно пустые люди, от которых хорошо если нет вреда, но пользы не дождешься точно. Мне повезло, я общался с несколькими великими кураторами (например, с Юргеном Хартеном и Пьером Рестани) и могу оценить.

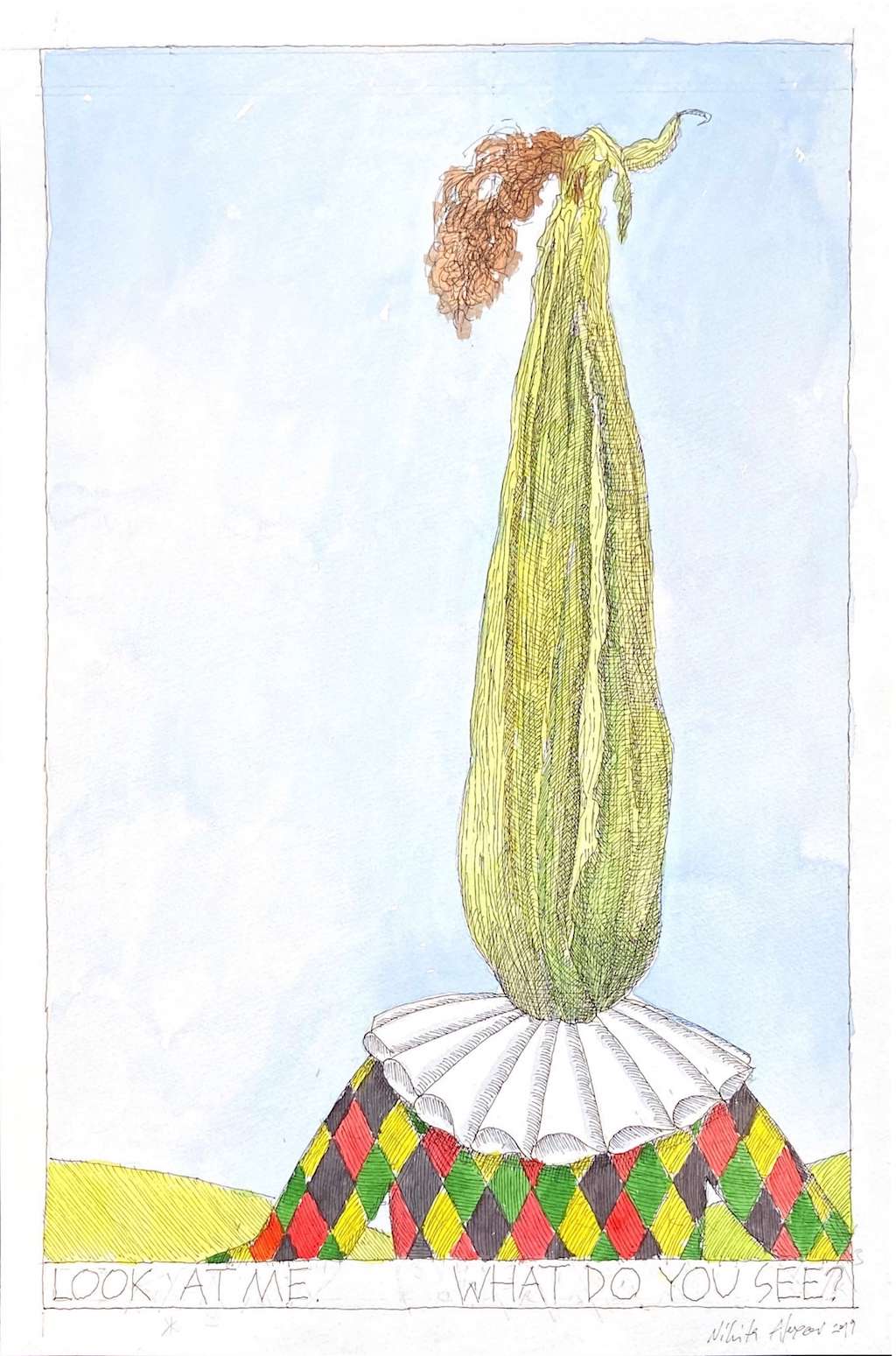

Никита Алексеев. Из серии «Selfies: Look at me. What do you see?». 2019. Бумага, тушь, акварель. 46×30,5 cм. Courtesy Artist & Iragui gallery

— А вы делаете ретроспективы старых работ или это всегда новые проекты? Скажем, в прошлом году был проект в ММОМА, посвященный аптарт.

— Я туда не пошел, просто отказался иметь к этому какое-либо отношение, потому что очень не люблю ностальгические реставрации и реконструкции. Один из моих любимых героев и писателей — японец XIV века Кэнко-хоси. У него есть сочинение, которое называется «Цурэдзурэгуса», «Записки от скуки». Кэнко-хоси был довольно высокопоставленным придворным, попал в опалу, постригся в монахи и поселился в лачуге на горе. Он начал писать на обрывках бумаги заметки — просто от скуки, нумеровал их, сворачивал в трубочки и засовывал в щели дома, чтобы ветер не дул, а потом, когда его друзья и ученики их обнаружили, они стали одним из главных памятников японской литературы. Может быть, это легенда, но история такая, и текст великолепный.

Никита Алексеев. Из серии «Selfies: Look at me. What do you see?». 2019. Бумага, тушь, акварель. 46×30,5 cм. Courtesy Artist & Iragui gallery