Свобода и работорговля. Как рабство породило демократию и высокую культуру

Рабство — не просто бесчеловечная форма общественных отношений: различие между «говорящими вещами» и свободными гражданами было одной из основ демократии прошлого, а эксплуатация бесправного большинства высвободила интеллектуальные ресурсы для создания высокой культуры во многих странах. Историк, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов рассказывает о том, как зависимые люди древних обществ превратились в рабов классической Античности и американских плантаций и как правители прибрежных африканских государств сделали из своих соседей живой товар.

Наследие рабства и трансатлантической работорговли — один из самых острых вопросов, по-прежнему волнующих чернокожих по обе стороны Атлантики. И недавние протесты в США в очередной раз показали, что проблемы дискриминации и социально-экономической эмансипации миллионов афроамериканцев бесконечно далеки от разрешения.

Проблема рабства как никогда актуальна и сегодня. По самым осторожным оценкам международных организаций, в современном мире насчитывается более 40 млн рабов, в том числе на тяжелых и опасных работах, а также в секс-индустрии. Торговля же людьми, запрещенная еще пару столетий назад, процветает и не уступает по рентабельности наркоторговле и незаконному обороту оружия. Однако именно трансатлантическая работорговля и плантационное рабство раз за разом всплывают в любых разговорах об этом уродливом феномене общественной жизни. И это нельзя объяснить лишь господствующей в англо-американском общественном пространстве культурой «покаяния» и активизмом движения Black Lives Matter.

Рабство до XVI столетия

Согласно «канонической» историографический мифологии, увековеченной в известной советской «пятичленке», человечество последовательно прошло стадии рабства, феодализма и капитализма. На каждой из них якобы возрастала трудовая самостоятельность, правоспособность, самосознание индивида. Это соответствовало историософской концепции Гегеля, по которой общество поступательно движется к возрастанию свободы. К сожалению, история — не игра в Civilization. Специалистам хорошо известно, что рабство успешно пережило падение Рима (кстати, почти не замеченное современниками), «феодальные отношения» встречаются еще в памятниках Хеттского царства, а зачатки капитализма и наемного труда обнаруживаются еще в римской ойкумене Средиземноморья.

В течение последних полутора тысяч лет рабство в той или иной форме практиковалось в большинстве населенных уголков света, а в модифицированном виде (низкооплачиваемый и незащищенный труд нелегалов, заемный труд — предоставление работников во временное пользование третьему лицу) является реальностью миллионов жителей планеты и поныне. Антиковед Мозес Финли, крупный знаток римской и эллинистической экономики, считал, что в исторической перспективе именно свободный труд, а не рабство кажется исключением и отклонением от нормы.

Продажа невольников на рынки Восточного Средиземноморья была важнейшей статьей доходов раннесредневековых государственных образований Восточной Европы — Древней Руси и Великой Моравии.

Хорошо известно, что через византийский греческий (σκλάβος) и латинский (sclavus) этноним «склавины» вошел в романские и германские языки, где стал обозначать рабов (ит. schiavo, фр. esclave, нем. Sklave и т. д.). Точно так же и в мусульманском мире — в Египте, Магрибе и аль-Андалусе — ас-сакалиба (الصقالبة) стали означать слуг и рабов.

Этот бизнес процветал и в развитом, и в позднем Средневековье, чему способствовали войны и военно-колонизационная активность. Приток живого товара из Восточной Европы на Ближний Восток обеспечивали междоусобицы русских князей и татарских ханов, а резервами для порабощения служили обширные территории от Балкан, Закавказья и Поволжья до Балтии, по которым непрерывно шел трафик людей: татар, русских, черкесов, болгар. В средневековой Флоренции — одном из центров итальянского Возрождения — в XIV веке скопилось так много рабов, что они серьезно изменили этнический облик города. А итальянский поэт и гуманист Петрарка в одном из своих писем открыто возмущался наводнением Венеции «скифскими лицами».

Точно так же и чернокожие рабы из Африки оказывались на рынках Ближнего Востока и Индии задолго до начала трансатлантической работорговли (traite négrière). В 870-е годы Багдадский халифат едва не погубило вспыхнувшее на юге современного Ирака восстание бантуязычных зинджей (в арабо-персидском обиходе — «негров») — рабов, использовавшихся на особо тяжелых работах, например в расчистке солончаков. Около 1,5 млн афроиракцев по-прежнему проживает в Ираке в районе Басры.

Читайте также

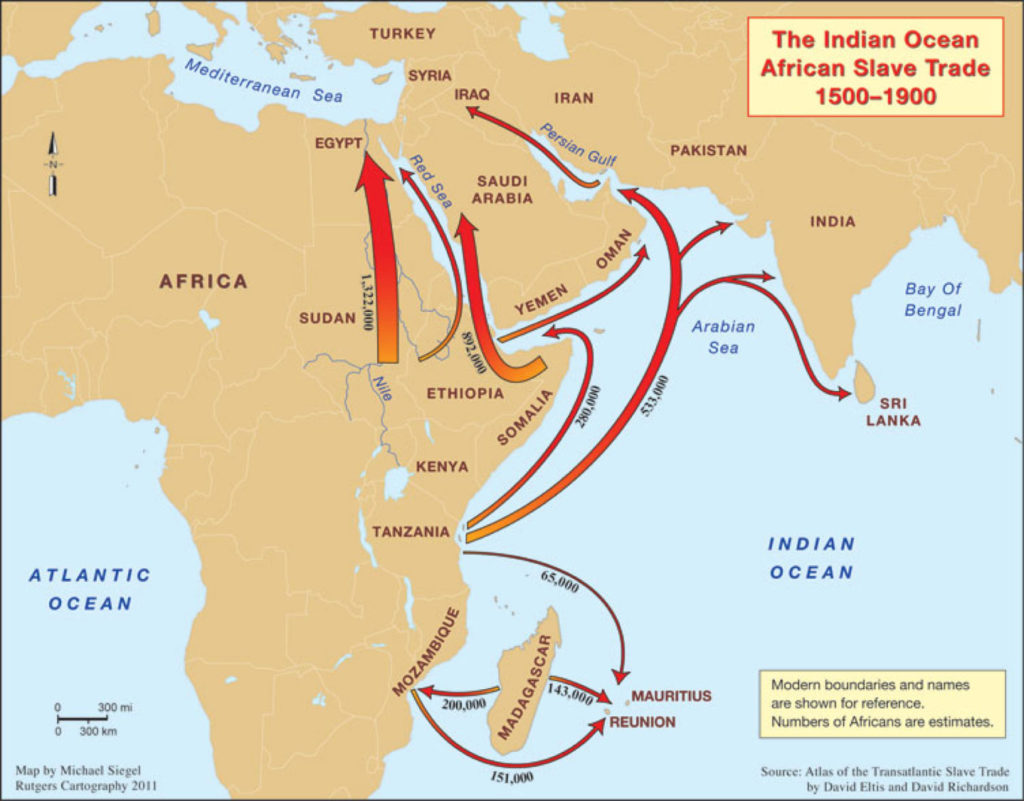

Трансатлантическую работорговлю на несколько веков предвосхитили два менее известных маршрута — транссахарский и индоокеанский. На первом посредничали арабы и берберы, на втором — арабы, персы и арабизированная суахилийская знать, правившая в городах-государствах на побережье современной Кении, Танзании и Мозамбика. Благодаря арабским мореходам и коммерсантам рабы из разных областей Восточной Африки проникали на Ближний и Средний Восток.

На юге современного Ирана афроиранцы, завезенные в регион оманскими работорговцами в XVIII–XX веках, по-прежнему составляют 10–15% населения.

Чернокожие рабы проникали и в Индию. С XIV века правящая в Эфиопии православная Соломонова династия продавала посредникам-мусульманам и христианам (в основном португальцам) невольников из вассальных «языческих» государств и вождеств эфиопских высокогорий. Такие рабы ценились не только в Индии, но и в Аравии, Персии, Египте и на Балканах. Эфиопские правители руководствовались сугубо коммерческим интересом: в обмен на живой товар, а также золото и слоновую кость Эфиопия получала индийский текстиль, высоко ценившийся в придворных и клерикальных кругах.

Почему эти факты так редко всплывают в разговоре о рабстве и рабовладении? Наверное, потому, что подавляющему большинству рабов не была уготована судьба бесправных тружеников на бескрайних плантациях, а возможности для выкачки живого товара из Восточной Африки были несопоставимы с атлантической индустрией.

Индийские хозяева одевали, обучали и воспитывали рабов, получая взамен абсолютную преданность. Рабы становились воинами, телохранителями, «личными помощниками руководителей», выполняли сложные и деликатные поручения. Как правило, после смерти хозяина они получали свободу и становились «фрилансерами», и перед многими открывались большие карьерные перспективы — вплоть до военачальников-амиров и крупных земле- и рабовладельцев.

Так, к 1601 году власть в Ахмаднагаре, государстве на востоке полуострова Декан, оказалась в руках бывшего раба эфиопского происхождения Малика Амбара. Принявший титул вакил-ус-султанат (правитель) предприимчивый Малик Амбар реформировал государство и успешно сопротивлялся натиску империи Великих Моголов.

В мусульманском мире рабы, несмотря на приниженное положение, находились под защитой закона, который накладывал на хозяев много обязательств. Экономическое положение рабов тоже было сносным. Как правило, их не использовали в тяжелых и трудоемких производствах. У вельмож Крымского ханства невольники служили охранниками, музыкантами, евнухами, в Венеции и Генуе — домашней прислугой. Спустя какое-то время, как правило, через пять лет, итальянские рабы получали свободу и гражданство со всеми сопутствующими правами и обязанностями, а девушки и женщины — еще и приданое.

В Африке тоже процветали рабство и работорговля, притом чем «развитее» были социально-политические институты и чем сложнее устроены государственные образования, тем больше они зависели от рабского труда. Таковы известные западносуданские империи Гана, Мали и Сонгай, теократические империи фульбе, города-государства хауса и йоруба, а также королевства Дагомея и Ашанти.

Вместе с тем автохтонное рабство в обществах доколониальной и колониальной Тропической Африки было совсем другим — если было рабством вообще. Рабов здесь в принципе сложно выделить среди многообразия существовавших форм зависимости и взаимозависимости. Грань между свободой и рабством в этих социумах была зыбкой. Неотчуждаемые «рабы» нередко жили не хуже хозяев, «свободные» люди легко продавались и покупались, а роды «владели» своими членами и могли запросто «продавать» детей. Так, нарушители закона, вынужденные покидать свои общины, охотно «продавали» себя в рабство соседям, а свободные общинники уступали своих детей враждебным партиям в качестве компенсации за нанесенный ущерб.

При сходстве уровня жизни свободных, зависимых и рабов последних в первую очередь выделяла их маргинальность: рабы были чужаками для принявших их общин, но чужаками необходимыми, потому что приумножали престиж расширенных семей влиятельных персон и родов. Тем не менее даже вырванный из родной общины в результате разбойничьего рейда и помещенный в другой социум пленник оказывался не бесправным созданием. Он попадал в сферу лиминальности — в особое пограничное состояние между полным чужаком и полноправным членом социума. Для выхода из этого состояния он, как правило, заново проходил обряды инициации и постепенно включался в новую семью, а его ребенок в общинной иерархии располагался уже выше родителя.

Наконец, на высшем уровне рабы составляли важную часть управленческого аппарата государств Тропической Африки. Их лояльность и «потусторонность» родовым институтам делала их превосходными воинами, чиновниками, наместниками и военачальниками, что нередко приводило к узурпации власти, как это случилось, например, в империи Мали в 1285 году, когда рабская гвардия возвела на трон вольноотпущенника Сакура.

Рабство и инструментальный разум

Самые «расчеловеченные» и изощренные формы рабства зарождались и развивались в передовых с точки зрения материальной и интеллектуальной культуры исторических регионах. В полисном строе классической Греции, по некоторым оценкам, к V–IV векам до н. э. соотношение рабов и свободных людей доходило до 3–4 к 1, в Италии II–I веков до н. э. рабы составляли до 40% населения. При этом как минимум в правовом смысле быть рабом в Риме было гораздо хуже, чем где бы то еще.

В греко-римском мире рабство, выйдя из колыбели патриархального быта, стало состоянием полной утраты свободы, правоспособности и исключения из всякой публичной жизни.

В других культурах раб тоже считался десоциализированным созданием, которому отказывалось в генеалогии, закреплении своей памяти в коллективном опыте сообщества. Но в Риме этот принцип был доведен до логического завершения. Уже во время поздней Республики раб воспринимался как говорящая вещь (instrumentum vocale), которая не намного превосходила полуговорящую (instrumentum semi-vocale) — животное и немое орудие труда (instrumentum mutum). Именно этот комплекс идей, возрожденный итальянскими юристами в XII веке, в XVI–XVIII веках восприняли Испания, Португалия, Франция, Нидерланды, Швеция и Дания, употребив их для нужд колониального господства. Не признававшая рабство у себя в метрополии Англия долгое время ограничивалась местными (колониальными) законодательными актами, а к 1850-м годам освободившиеся от британской опеки рабовладельческие штаты американского юга самостоятельно пришли к близкому римскому праву пониманию раба как конституционно охраняемого имущества.

Интересно, что невиданный размах рабства в самых разных областях экономики совпал с появлением всех основных комплексов идей о человеческой свободе, а в социально-правовом измерении — с возникновением понятия «собственность» (наиболее полным объемом владельческих прав на вещь, в том числе и говорящую). Это неслучайно. Помыслить свободу в традиционном обществе, где все — от правителей и знати до собственно рабов — связаны друг с другом разными ритуализированными обязательствами, довольно сложно. Для артикуляции и концептуализации свободы, то есть политико-правовой автономии индивида, потребовалась именно фигура бессубъектного раба, начисто лишенного автономии и собственной экзистенции.

Конечно, раб был социален: он, как правило, имел семью, ежедневно общался со свободными людьми, получал от хозяина содержание и имущество, вел дела на стороне, завязывал любовные отношения. Важнее то, что ему было отказано обществом в политическом и правовом признании всех проявлений его социальности (брак, владение имуществом), и в Риме этот принцип был «выкручен» на максимум. Наиболее четко такой общественный строй прописан в «Институциях» Гая, согласно которым все люди либо свободные, либо рабы («omnes homines aut liberi sunt aut servi»). В обществах же, где все немножко рабы — неважно, друг перед другом или монархом, — такое деление помыслить куда сложнее.

Может быть интересно

Община всех общин. Как доколониальная Африка обходилась без государств

Возможно, поэтому рабство оказалось необходимым общественным институтом и в полисной Греции, и в освободившейся республиканской Америке. Так, отцы-основатели США, трудившиеся над знаменитыми документами Американской революции, были крупными рабовладельцами-плантаторами.

Сам Джордж Вашингтон с его 317 рабами был крупнейшим рабовладельцем округа Фэрфакс (Виргиния). Рабами в разное время владели и Бенджамин Франклин, и Томас Джефферсон, и архитектор американского федерализма Джеймс Мэдисон.

Сформулированные в борьбе за независимость идеалы не противоречили частнособственнической стихии, расовым предрассудкам и принципам невмешательства в экономику рабовладельческих обществ юга. До какого-то времени они даже дополняли друг друга. Со временем и левые, и правые мыслители стали подозревать, что демократия и либерализм уже сами по себе предполагали рабство как теневой полюс своей экзистенции.

Рабство и/или капитализм

Технический прогресс, возрастание энергооснащенности и капиталоемкости используемых в экономике технологий еще не означает гуманизации экономических отношений. Совсем наоборот. На капиталистические рельсы плантационное рабство впервые было поставлено передовыми, по меркам позднего Средневековья, социумами — Венецианской и Генуэзской республиками. В XV веке именно они впервые основали товарные рабовладельческие плантации на средиземноморских островах, и впоследствии эта модель с успехом использовалась в Вест-Индии, Бразилии и на юге США.

Вопрос о рентабельности рабства — один из самых дискуссионных в исторической и экономической науке. Долгое время считалось, что рабство несовместимо с прогрессом, что в долгосрочной перспективе это тупиковый, бесперспективный, опасный путь. Но историк и экономист Стэнли Энгерман в книге «Время на кресте», написанной в соавторстве с нобелевским лауреатом Робертом Фогелем, показал нечто иное.

Оказывается, в довоенное десятилетие рабская экономика на юге США не только не стагнировала, но даже процветала. По его подсчетам, норма прибыли на рабовладельческих плантациях была не ниже, чем у владельцев северных промышленных предприятий. Рабовладельцы внедряли трудосберегающие технологии и модернизировали производства. Издержки на содержание рабов, одинаковые и в голодные, и в жирные годы, окупались высокими прибылями с экспорта хлопка, а уровень жизни рабов и их семей был сопоставим с северными промышленными рабочими и сильно превосходил их по части охраны здоровья и качества питания. К таким же выводам пришли и некоторые исследователи римской экономики: при «правильной» организации хозяйства отдача от труда раба не уступала выхлопу от арендатора или батрака.

Почему так? Плантационное рабство — это плод греко-римского социально-правового континуума и воспринявшего его через римское право новоевропейского ratio. Все новоевропейские ноу-хау в мышлении — систематизация, категоризация — легко встретить в чистилище европейского капитализма — на Ямайке, где, по признаниям современников и историков, режим плантационного рабства был особенно тяжелым, а беглые рабы (мароны) прятались в горах и на болотах, основывали свои поселения и оказывали колонизаторам успешное вооруженное сопротивление.

Составители «мануалов» по управлению рабами с Ямайки и Барбадоса были восприимчивы к идеям натурфилософов и естествоиспытателей, зачитывались Фрэнсисом Бэконом, в лучших традициях механицизма видели свои плантации «машинами» и с удовольствием экспериментировали с новыми, в особенности трудосберегательными, технологиями.

Под влиянием рационалистических идей Просвещения труд рабов на плантациях сверялся по карманным часам, велись скрупулезные расчеты и бухгалтерия, призванные обеспечить плантационному хозяйству не только самодостаточность и рентабельность, но и максимизировать прибыль. И это давало свои плоды: Ямайка, один из крупнейших в мире производителей сахара, считалась самой богатой колонией в Британской Вест-Индии. Правда, рабы не оценили всех навязываемых им новшеств, и после освобождения многие перешли к натуральному хозяйству.

Читайте также

Плантационное рабство было сложной, во многом даже тепличной системой. Оно появлялось и крепло лишь в условиях развитой товарной экономики, и прибыль была главным драйвером рабовладения. Даже к отрицанию автономии личности раба, его экзистенции, отделению его от христианского сообщества в особую не-социальную категорию привели не расовые предрассудки, а товарный интерес. Дело в том, что классическому «черному» североамериканскому рабству предшествовало договорное рабство законтрактованных белых работников (indentured servitude). Контракты с ними, как правило, заключались на четыре года. Кстати, в аналогичном положении находились и привозимые в будущие США (в первую очередь в Виргинию) чернокожие невольники. Но довольно скоро стало ясно, что для удержания в хозяйстве квалифицированной рабочей силы «вечный» раб был гораздо более выгодным приобретением. Ведь раб — это дорогая инвестиция, которая окупается спустя годы труда и совершенствования трудовых навыков. Со временем через многочисленные локальные законы, судебные прецеденты и вердикты с правовой неопределенностью было покончено, и к XVIII веку весь американский юг стал «черным» и чисто рабским. И затем уже через религию, мораль и в конечном итоге расовые теории чернокожие рабы отделились от белых собратьев по несчастью в особую бесправную категорию.

Такое рабство, как уже говорилось, процветало лишь в условиях высокоразвитой товарной экономики. Карл Маркс не ерничал, когда писал, что «хлопчатобумажная промышленность, введя в Англии рабство детей, в то же время дала толчок к превращению рабского хозяйства Соединенных Штатов, раньше более или менее патриархального, в коммерческую систему эксплуатации. Вообще для скрытого рабства наемных рабочих в Европе нужно было в качестве фундамента рабство sans phrase [без оговорок] в Новом Свете».

Еще в Риме плантации закованных в кандалы и плохо работающих рабов были исключением, эпизодом гражданских войн эпохи поздней Республики. Типовым и самым успешным рабовладельческим хозяйством была вилла — среднемасштабное товарное предприятие со сложной организацией труда. Рабы редко были единственными работниками на вилле. Они составляли негибкий пласт рабочей силы, нуждаясь в питании и уходе вне зависимости от сезона (подчас неурожайного). Поэтому время от времени на вилле трудились наемные рабочие, арендаторы и колоны, а ненужные рабы получали пекулий — собственное имущество для самостоятельного ведения хозяйства.

Нечто похожее существовало и на юге США: две трети рабовладельцев имели не более 9 рабов каждый, а более четырех пятых — не более 19. Хозяйствами с более 200 рабов владели менее 3% плантаторов, так что рабы были слишком ценным ресурсом, чтобы им разбрасываться.

Кроме того, в отличие от русских помещиков, владевших сотнями душ, такие хозяева просто не могли не контактировать с рабами на более-менее постоянной основе. Поэтому на рабах испытывали не только и даже не столько кнут. На них обкатывали кооперацию и специализацию, режимы труда и отдыха, системы поощрений, наказаний, взысканий и «карьерного роста», рудиментарные формы социального обеспечения и медицинского обслуживания. Известно, что гаитянские рабы до революции сидели на крючке обещаний освобождения — и на полмиллиона чернокожих обитателей острова приходилось 28 тыс. свободных цветных (в основном, правда, рожденных от хозяев мулатов). В США management of negro property был целой наукой и обязательным стартом для любого уважающего себя «столпа сообщества», как в Древнем Риме агрикультура и искусство управления виллой были мастхэвом для любого начинающего политика.

Так что Гражданская война в США 1861–1865 годов была сражением как минимум не уступающих другу по рентабельности социально-экономических систем, а ее исход определила не морально уничтожающая критика аболиционистов, а численный перевес Севера в живой силе, порохе и вооружениях.

Сходные трансформации переживали и втянутые в международные капиталистические рынки младшие партнеры европейских держав. Так появились товарные плантации оманской и арабо-суахилийской знати: гвоздичные и кокосовые на Занзибаре, зерновые в районе Малинди и Момбасы (Кения) и сахарные — в районе Пангани (Танзания). Здесь рабство — плантационное и домашнее — тоже обрело отчетливо расовый оттенок. В социальной градации урбанизированных сообществ суахилийского берега потомки арабов и персов находились на верху социальной пирамиды, а рабы численно перевешивали свободное население. Рабы, конечно, жили в нехитрых, но собственных хижинах, имели семьи и приусадебные участки для собственного хозяйства, а уровень эксплуатации никогда не доходил до казарменных североамериканских стандартов. Но возраставшая по мере совершенствования грузоперевозок и роста спроса на экспортную продукцию тяжесть эксплуатации и социальной депривации приводила к побегам. Беглые рабы даже образовывали сообщества и общины, ныне уже растворившиеся среди прибрежных народов. И плантационное рабство — удивительное совпадение — тоже синхронизировалось в этих краях с подъемом элитарной суахилийской культуры и протогражданского самосознания.

От рабов к пальмовому маслу. Как работорговля завезла капитализм в бухту Биафры

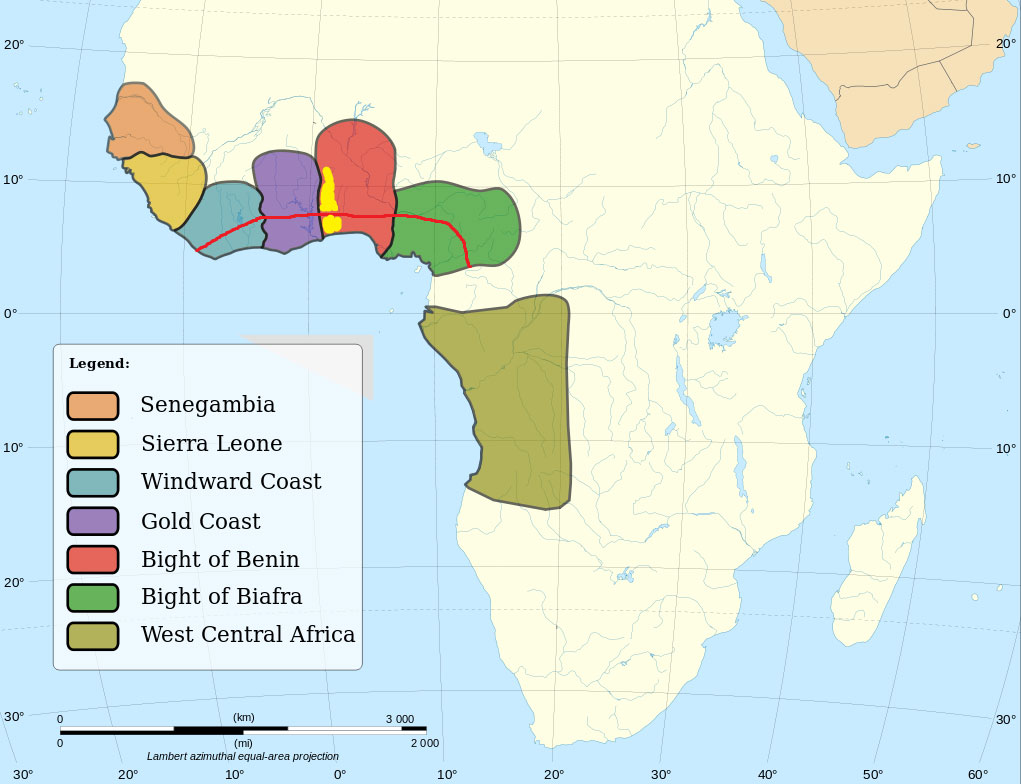

Только за 400 лет из Африки в Новый Свет были перевезены около 15 млн человек. Трансатлантическая работорговля была настоящим насосом по выкачке людей, притом наиболее экономически и творчески активных — здоровых и молодых мужчин и женщин. При этом захватом, транспортировкой и перепродажей рабов за океан занимались в основном сами африканцы. То, как эта индустрия изменила практически все стороны жизни вовлеченных в нее прибрежных африканских обществ, наглядно показывает история бухты Биафры, из которой в 1640–1800 годы происходили 75–80% вывозимых на британских кораблях в Новый Свет невольников, преимущественно взрослых мужчин.

У народа игбо и их соседей рабы и рабство существовали всегда. Хорошо известно, в частности, культовое рабство, или осу. Это рабы, приобретенные вне общины и посвященные божеству. Но эти люди всё же входили в орбиту общинного социума. Конечно, осу окружали табу, они были исключены из каких-либо повседневных коммуникаций. Однако осу не эксплуатировались экономически, они сами возделывали свои наделы, жили обособленно, владели имуществом, иногда немалым. Кроме того, их нельзя было к чему-то принудить. Часто они сами наживались на свободных общинниках, откровенно шантажировали своих соседей, ссылаясь на нарушения ими табу.

Трансатлантическая работорговля навсегда перекроила экономический, политический и социальный ландшафт дельты реки Нигер. Из бухты Биафры вывозили свыше 2 тыс. в год в начале и 16,7 тыс. — со второй половины XVIII века. Тогда регион обошел даже традиционно значимый для трансатлантической работорговли Бенин. Пик наступил к 1780-м годам, когда «пассажирооборот» достигал 22,5 тыс. в год. Потом он спал и установился на уровне 12,3 тыс. вплоть до формального завершения промысла в 1807 году. С приходом европейцев и появлением устойчивого коммерческого спроса на живой товар дистанция между свободным человеком и рабом сократилась.

Рабство из маргинального уклада и состояния превратилось в прибыльный бизнес, изменился сам характер войны — от регулируемых ритуалами междеревенских столкновений к спланированным ночным рейдам и похищениям, в особенности детей и женщин, путников, любых незащищенных лиц, причем важную роль в этом ремесле стали играть женщины.

Драйвером выкачки людей выступало торговое общество Аро родом из вождества Арочукву. Его агенты основали торговые посты и представительства во всех деревнях и городах региона, а жрецы во главе с оракулом Ибини Укпаби, поклонявшиеся верховному богу Чукву, распространили свою веру на весь Игболенд и другие районы Биафры. В симбиозе с ними состояли тайные общества Экпе, выполнявшие ритуальные и судебные функции и служившие Аро агентами влияния. Фактически подменяя традиционные власти на своих территориях, они предоставляли торговцам из Аро кров и оказывали им другие услуги. Но главное — это воины из Абам, военной конфедерации нескольких общин, поставлявшей Аро наемные вооруженные отряды профессиональных киднепперов.

Может быть интересно

«Модель, дикарка, проститутка»: 5 мифов о темнокожих женщинах в России

Долгое время у народа игбо работорговля определяла все контуры жизни. Это была эпоха хронической нестабильности и прекарности. Женщины, на плечах которых лежало основное бремя сельскохозяйственных работ, возделывали поля и огороды дисциплинированными отрядами, а на рынки ходили в сопровождении вооруженных мужчин, братьев и мужей. Общины и целые народы снимались с насиженных мест. Юноши с малолетства тренировались в метании дротиков и стрельбе из винтовок «Снайдер», учились выслеживать и убивать в лесах «охотников» из Абам, заниматься разведкой и контрразведкой, отравлять еду, вино и воду, сооружать блокпосты и устраивать засады. Милитаризация, распространение ружей и пороха отразились не только на социальном ландшафте, но и на религии: росла популярность культов воинских божеств, в частности бога войны Ике-Оха, потеснившего богиню земли и плодородия Ала.

Была и обратная сторона медали. Стимулированная европейским спросом на живой товар торговля стала еще и азбукой капиталистических отношений для народов Западной Африки. Трафик людей подготовил регион к быстрому росту коммерции и промышленности. Ранее мало взаимодействовавшие деревни, состоявшие из изолированных большесемейных хозяйств, сотрудничали только в войнах и на расчистках земли. Общество Аро, располагавшее торговыми, политическими и культовыми рычагами влияния, связало коммерческими сетями весь Игболенд и соединило внутренние районы с восточной частью дельты Нигера в единую социоэкономическую систему. Кроме того, рабы-игбо и их потомки образовали этническое большинство в районах крупных работорговых центров, что также придавало региону подобие социокультурного единства. Наконец, игбо получали за рабов импортные железные орудия — с их помощью они расчищали девственные леса и высаживали новые культуры. С работорговлей возросла и роль женщин. Некоторые выступали «дилерами» живого товара, участвовали в похищениях других женщин и детей, руководили торговыми компаниями и даже владели целыми речными флотилиями из каноэ.

Параллельно с ростом работорговли увеличивались производство и экспорт ямса и особенно — пальмового масла. Дело в том, что именно этими продуктами кормили рабов в долгих трансатлантических путешествиях. Впоследствии пальмовым маслом заинтересовались британские промышленники — оно оказалось незаменимым в производстве свечей, мыла, маргарина, смазочных материалов. Поэтому к 1807 году, когда работорговля была формально запрещена, пальмовое масло уже составляло основу экономики Биафры.

К 1840-му экспорт масла сравнялся по важности с вывозом рабов, окончательно свернувшемся в 1854 году, когда последний невольник покинул порт Игболенда. Над бывшими рабовладельческими портами Старым Калабаром, Бонни и Новым Калабаром — главными центрами производства пальмового масла — в 1869-м возвысился Великий Опобо в устье реки Имо, став крупнейшим центром производства этого продукта. Полития Игала — крупный экспортер рабов в XVIII веке в междуречье Бенуэ и Анамбра — тоже в следующем столетии стала специализироваться на производстве пальмового масла. К середине 1880-х через руки британских торговцев проходило порядка 20 тонн масла в год.

Cпрос на рабов — теперь уже внутренний — обеспечивали торговые корпорации, возвысившиеся над родовыми и клановыми организациями. Переквалифицировавшись на производство пальмового масла, они серьезно потеснили торговцев из Аро: если работорговля была крупным и капиталоемким бизнесом, который могли потянуть только крупные игроки, то для создания успешного масличного производства достаточно было трудолюбия и прямых рук. Но добыча пальмового масла была трудоемким, долгим и неблагодарным занятием. Поскольку на масличных плантациях, как и раньше, были заняты в основном женщины и дети, на удовлетворение международного спроса бросили почти все доступные ресурсы, и в производстве ямса, бананов, а также в торговле рабочих стало просто не хватать. Поэтому внутренний оборот живого товара не иссякал вплоть до начала XX века. А британцы, заинтересованные в бесперебойных поставках масла для своей промышленности, даже поощряли рабовладение в хозяйствах своих нигерийских контрагентов.

Накопленных невольников общины, вождества и государства дельты Нигера «переваривали» уже с трудом. Рабы сильно упали в цене, потому что предложение превышало спрос, к тому же их нужно было чем-то кормить. Поэтому часть отправляли на плантации масличных пальм и ямса, часть вербовали в гвардии местных правителей и «предпринимателей», еще сколько-то пускали на жертвоприношения. Росла и эксплуатация рабов: их использовали не только в производстве, но и в перевозке пальмового масла на каноэ. В ответ на возросшее давление рабы повсеместно восставали, совершали массовые побеги и основывали собственные селения, а у африканских правителей просто не было достаточных административных и военно-технических ресурсов, чтобы контролировать такое количество людей.

Наконец, возвысились занятые в обслуживании торговой инфраструктуры рабы и вольноотпущенники: они стали высшей стратой региональных торговых центров и составили серьезную конкуренцию традиционной знати. Самый яркий пример такого нувориша — Джа Джа (р. 1821), предприимчивый раб, который купил себе свободу и в 1863 году возглавил влиятельную торговую корпорацию в городе Бонни. Из-за войны с конкурирующим торговым домом он вынужден был оставить Бонни и в 1869-м основать город-государство Опобо, который, благодаря союзу с Аро, победил Бонни и на какое-то время стал лидером в производстве масла.

В этом нестабильном социально-психологическом климате «первоначального накопления» шлифовался новый социальный характер — воина, торговца, рабовладельца и предпринимателя в одном лице, в котором соединились предпринимательская экспертиза работорговцев-аро, прикладные навыки бывших рабов и воинский этос «охотников за головами».

Тем не менее за такой «рывок в современность» общество Биафры заплатило серьезную цену: интенсивные войны и ожесточенная конкуренция за рынки сбыта приводили к гибели и оттоку населения, прекаризации и откровенному обесцениванию человеческой жизни, а регион превратился в монокультурный сырьевой придаток Британии.

Память о непогребенных

Среди франкоязычной тоголезской элиты довольно много португальских имен: Сантос, Састре, Олимпио, Фрейтас, Санви ди Тове, д’Алмейда, Медейрос. Дело в том, что прибрежные территории этой маленькой западноафриканской страны ранее назывались Невольничьим берегом. C XVIII века в эти края переселялись афробразильские торговцы. Потомки рабов, спасавшиеся от расовой и экономической дискриминации в Бразилии, сами вовлекались в грязный трансатлантический бизнес. С этим субстратом, в частности, связано имя легендарного работорговца Франсиску Феликса ди Созы. Сыгравший огромную роль в истории Дагомеи (государства народа фон на территории современного Бенина), он регулярно наведывался за рабами и в прибрежный тоголезский городок Анехо, где в обмен на живой товар сгружал африканским вождям ром и порох. По сей день в политике Того играют важную роль клан ди Соза и другие семьи с португальскими фамилиями и изрядно запятнанной работорговлей родословной.

Не менее часто здесь мелькают англосаксонские и шотландские фамилии: Лоусон, Джонсон и Брюс. Они указывают на другой субстрат — потомков освобожденных рабов. Они перебирались в эти края из основанной для отпущенных на свободу невольников и к тому времени уже перенаселенной англоязычной колонии Сьерра-Леоне и благодаря своим связям и образованию быстро вливались в «высший свет» складывающейся европеизированной элиты.

Память о трансатлантической работорговле в Того обрела и политико-символическую нагрузку. С 1967 года страной управляет военно-политическая элита северного народа кабье (кабре), представители которого, как правило, и были жертвами работорговли. Их власть зиждится не только на штыках военных и жандармов, но и на коллективном чувстве вины южан. В свое время именно южные народы (благодаря налаженным связям с европейскими торговцами и высокому уровню социальной и военной организации) продавали европейским контрагентам захваченных или выкупленных ими северян.

Читайте также

Магический узел карибского искусства, или Может ли конголезская метафизика изменить современность

При этом многие кабье относятся к этому факту скорее с юмором. Они знают, что многие их предки продавали в рабство своих сынов и дочерей вполне добровольно и по самым разным — в том числе корыстным — причинам, например выменивали детей на ценные раковины-каури. Но южанам не до шуток. Подавленное чувство вины породило особые вудуистские культы — гороводу и родственный ему мама чамба.

Гороводу упорно возводит себя к бородатым северным мусульманам, попадавшим в домашнее рабство к южанам. В ритуальных действах встречаются воображаемые миры — саванны и тропические леса, а адепты, захваченные северными духами, облачаются в тюрбаны и бубу (популярные среди африканских мусульман длинные и широкие рубахи), несут тарабарщину на северных языках.

Это настоящее когнитивное приключение, насыщенное стереотипами, выдумками, обрывками знакомых слов и невыученных школьных уроков географии; здесь замотанные в белоснежные паранджи женщины совершают моления в импровизированной мечети, склоняясь в сторону Мекки, а затем вновь облачаются в цветные ритуальные наряды.

У южан сформировался целый пласт божеств — духов рабов с севера, которые вместе с их бывшими хозяевами-работорговцами составляют интимные сообщества живых и мертвых. Сформирован он сознательно. В отличие от христиан «язычники»-эве сами создают своих божеств, что не преуменьшает ни их значимости, ни серьезности этого акта — вырастая, божества быстро завладевают людьми и начинают управлять их жизнями.

В своих ритуалах приблизившиеся к состоянию транса адепты превращаются в бывших рабов и даже заговаривают на их языках. В это время их ублажают любимыми напитками и яствами, расспрашивают о предках и их судьбах, выведывают песни и сказания.

В этих культах почитаются и бывшие рабовладельцы, и работорговцы. Жрецы, признавая себя потомками угнетателей, размещают бок о бок с символами порабощения знаки богатства. Возле трона господина всегда стоит сосуд с душой раба, а раковины-каури соседствуют с невольничьими цепями и робами.

Так что память о рабстве и работорговле жива как никогда, и память о непогребенных — сгинувших в пути на невольничьих кораблях мужчинах и женщинах — должна быть символизирована и проговорена. Застрявшим между мирами живых и предков и обреченным на скитания чрезвычайно опасным духам невольников положены особые усыпальницы, где их символически захоранивают, чтобы те не досаждали ныне здравствующим.

Орландо Паттерсон, выдающийся исследователь феномена рабства, считал, что наш взгляд на рабство, рабовладение и работорговлю как антитезу свободы нереалистичен и антиисторичен. Рабство и свобода — глубоко взаимосвязанные явления, не существующие одно без другого. К сожалению, все значимые культурные продукты — философские школы, азы научного познания, логика, систематика, точные науки — родились в регионе, где рабский труд уже к V-IV веку до н. э. стал основой жизнеобеспечения.

Фигуры Аристотеля, Томаса Джефферсона, Петрарки появились не вопреки, а благодаря рабству, а республиканские якобинские идеалы вплоть до 1830-х годов культивировались плантаторской элитой американского юга. Другие общества — африканское, мезоамериканское — не продвинулись дальше во многом потому, что были слишком для этого гуманны, а именно не разрушали в промышленных масштабах целые социумы ради присвоения их труда и высвобождения собственной творческой и интеллектуальной энергии.

Рабство и аналогичные ему хозяйственные уклады внутри (крепостничество) и за пределами (колониализм) капиталистических стран высвобождали интеллектуальные силы и творческие потенции общества, избавляли от необходимости тяжелого повседневного труда целые группы населения, качественно повышали жизненный уровень свободных людей. Об этом, кстати, прямо писали некоторые интеллектуалы американского юга, не забывая при этом отметить, что рабство, выполнив свою благородную роль, со временем рассосалось бы как-нибудь само собой.

До последних десятилетий, а во многом и сейчас «высокое» культурное производство обеспечивается полюсами нищеты и принудительного труда. Из другого лагеря звучат опасения, что сносы памятников могут повлечь и снос практически всех несущих конструкций европейской культуры, исторически построенной во многом на присвоении чужого труда. Здесь не обойтись одними только бюстами Колумба или военачальников Конфедерации. Сносить придется всё, а вместе с тем выплескивать с водой и ребенка, то есть многие бесспорно позитивные достижения европейской культурной традиции. Но вопрос должен заключаться в другом: как нам оставаться цивилизованными людьми и заниматься культурным производством, уже не присваивая — прямо или косвенно — чужой копеечный труд, не живя за счет других и не черпая из искусственно созданных полюсов нищеты резервы даровой рабочей силы?

Что почитать

- Patterson O. Slavery and Social Death. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982. Классическое исследование американского социолога ямайского происхождения о рабстве как социальной смерти.

- Kolchin P. Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987. Обстоятельная работа американского исследователя на взрывоопасную тему — сравнение американского рабства и российского крепостничества, у которых, как выяснилось, было немало общего.

- Finley M. Ancient Slavery and Modern Ideology. London, 1980. Еще одна серьезная классическая работа о становлении рабовладельческого общества в Древней Греции и Риме, социально-психологических и культурных последствиях рабства и параллелях с «новым рабством» в странах Нового Света.

- Тонер Дж., Фалкс М.С. Как управлять рабами. М.: Олимп-Бизнес, 2017. Менее серьезная и в то же время провокативная книга специалиста-антиковеда, скрывающегося под псевдонимом Марк Сидоний Фалкс, которая раскрывает секреты античного «менеджера по кадрам».