Тень, веревка и паук-оборотень: краткий путеводитель по висельникам и невидимкам в кино

Сегодняшнее наше путешествие по темным тайнам мирового кинематографа будет особенно напряженным, повороты — резкими, а восхождения — крутыми: помимо висельников и невидимок нам предстоит также узнать кое-что о василисках, колдуньях, медведях, Гаврииле Романовиче Державине etc. Наш бессменный гид Георгий Осипов потрудился на славу — не халтурьте и вы, ведь настоящие знания не валяются на дороге.

Поэтическое любопытство

Мысль написать о повешенных в кинематографе посетила меня в конце 1990-х, когда я смотрел «Девятые врата» — комфортно-старомодный фильм Романа Полански, похожий на некогда популярного в нашей стране «Фантомаса».

Прелесть (в церковном смысле слова) таких картин в том, что инфантильный зритель не понимает, что перед ним пародия и розыгрыш.

Повешенный в фильме Полански символизирует двенадцатую карту Таро, означающую насильственную смерть. Впрочем, в наши задачи никак не входит пересказ оккультных суеверий, а их пропаганда — тем более.

Висельники окружали меня с детства — Есенин, декабристы, военные преступники в суетливом Нюрнберге, несчастный человек по фамилии Удод из соседнего подъезда, Космодемьянская и Цветаева. Этот способ расправы и сведения счетов с жизнью широко, во весь голос, обсуждали и взрослые, и дети периода брежневской «нормализации». Позднее, благодаря прославленной рок-опере, список пополнил Иуда.

Призывы повесить, и даже подвесить академика Сахарова зазвучали чуть позже, а пока циркулировала только идиотская сплетня «Магомаев повесился».

Все это было только на слуху за отсутствием таблоидов западного типа. Я прислушивался, но не «балдел» и не «кайфовал».

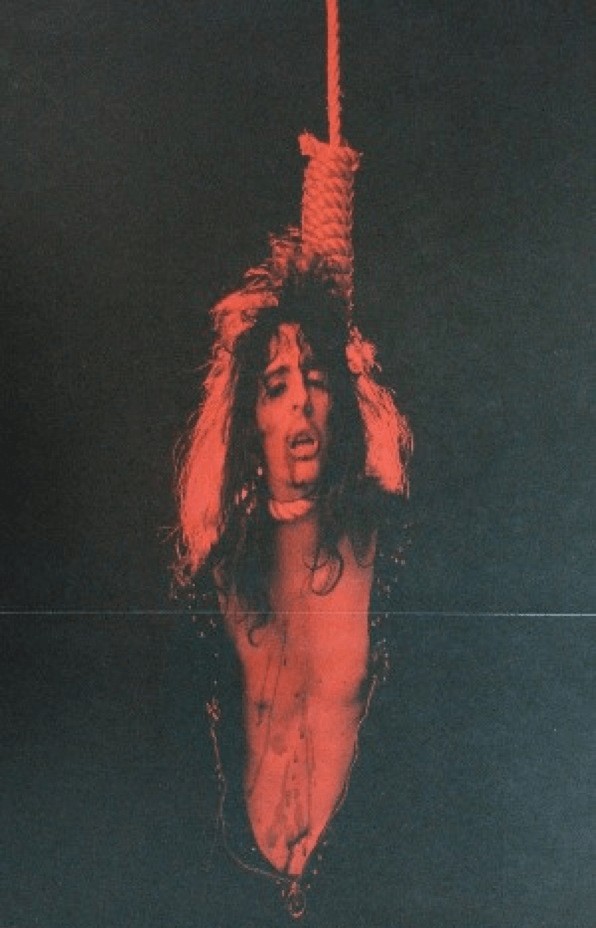

Моим первым фирменным висельником стал сын священника со взглядом актера Заманского и чертами Александра Лазарева — Элис Купер. Его мертвый лик на развороте альбома Killer смотрелся за гранью. Обсуждать этот образ среди суеверных любителей рок-музыки считалось дурным тоном. Суррогатом советской солидарности служила присказка «каждый сходит с ума по-своему». Почти как «пионер, держи карман шире!»

Лазарев и Леонид Марков были заслуженными секс-символами тех лет, по крайней мере, в театральном формате, и мы еще вернемся к этим замечательным артистам в сегодняшнем разговоре.

Вешается на рассвете персонаж польской картины «Петля», чей сценарист Марек Хласко незадолго до собственной гибели смертельно травмирует Кшиштофа Комеду, автора музыки к «Ребенку Розмари» Романа Полански.

Ну и, конечно, «Капитанская дочка» с молодым Шалевичем в роли Швабрина, где постоянно кого-то вешают. То дворяне бунтовщиков, то бунтовщики дворян.

И странное восхищение Державиным, который велел повесить двух мужиков «более из поэтического любопытства, нежели из необходимости».

Исследователи уверяют, что великий поэт повесил не двоих, а целых шесть. Одного — в Поселках, еще одного — в Сосновке, сразу троих в какой-то Малыковке под Симбирском, и последнего — в лесу возле Красного Яра, где, вероятно, по сей день блуждает его призрак.

Из семени, пролитого жертвами этих экзекуций, могло родиться сразу шесть «альрауне» — анемичных, но действенных активисток абсолютного зла в обществе, отрицающем подобные феномены.

При свете истины классические строки «Так! — весь я не умру, но часть меня большая, / От тлена убежав, по смерти станет жить» воспринимаются несколько иначе.

Советский актер Владимир Головин мог быть звездой американского нуара, но в наш кинематограф пришел после сорока, блистательно сыграв Бориса Савинкова в сериале «Двадцатое декабря».

Следующей его ролью стал Тарантул — немецкий шпион-растлитель в спектакле по одноименной повести Германа Матвеева.

Два подростковых триллера, «Тарантул» и «Зеленые цепочки», имели заслуженную культовую репутацию у нескольких читательских поколений. К «Зеленым цепочкам», великолепно экранизированным на «Ленфильме», мы обратимся в одном из ближайших очерков.

«Тарантул» — образцовая работа ленинградской школы теледетектива. Дюжину постановок, созданных в этом жанре на протяжении последних застойных лет, можно пересматривать бесконечно.

В блокадном Ленинграде, куда заброшен беспощадный агент-вредитель, действует лишь одно время суток — постоянная ночь. Хотя спектакль длится не более двух часов, она кажется бесконечной. Этой трансформацией времени и пространства «Тарантул» напоминает «Операцию „Страх“» Марио Бавы и «Нежность волков» Улли Ломмеля. Различие лишь в отсутствии демонических страхов и развратных сцен. Но в целомудренной атмосфере тревога и напряжение распределены более пропорционально.

Владимир «Тарантул» Головин неожиданно возникает в финальной серии «Противостояния» в роли спасателя на лодочной станции. Перед нами человек с неисчерпаемо темным прошлым, которое незаметно следует по пятам каждого грешника. Последние приготовления к самоустранению этого персонажа показаны и сыграны на самом высшем уровне. Трудно поверить, что перед нами советская картина, а не итальянское «джалло» или детально смакующий жестокости Жорж Мельвиль.

Авторитет Юлиана Семенова позволял ему внедрять элементы «трансгрессии» в книги и фильмы без возрастных ограничений. В эпизоде с бывшим пособником гитлеровцев мы выступаем в роли зрителей суицидального «порно». Катастрофически мало снимался в подобных ролях этот превосходный актер мирового класса.

Тень василиска

«Верите ли вы в нечто невидимое и неосязаемое?» — спрашивает жертва колдуна-вудуиста а рассказе Корнелла Вулрича «Папа Бенджамин».

«Радио?» — подсказывает сержант в полицейском участке. Но мистер Блок, дирижер знаменитого джаз-оркестра, имеет в виду совсем иное.

В минувшем году исполнилось восемьдесят пять Анатолию Заболоцкому. В первую очередь гениальный оператор известен по фильмам Шукшина, но нас интересует его ранняя картина «Последний хлеб».

На первый взгляд перед нами колхозно-производственная мелодрама с элементами южной готики в лучших традициях оттепельных картин на эту тему. Однако, несмотря на острый сюжет и прекрасную игру актеров, завораживают чисто художественные интерлюдии хлебных полей, отсылающие зрителя к языческим ритуалам и суевериям, связанным со сбором урожая.

В самом начале картины в нижней части экрана появляется некая тень. На протяжении нескольких секунд ее отчетливо видно, и по прошествии множества лет она возникает на прежнем месте. Ее нельзя не заметить, но невозможно в точности представить того, кому она принадлежит.

Нельзя описать пустое место.

Фильмами, созданными при участии Заболоцкого можно любоваться исключительно ради операторской живописи, как любуется библейскими сюжетами старинных мастеров современный агностик.

В этом смысле «Последний хлеб», «Альпийская баллада» и «Через кладбище» напоминают роман Ганса Эверса «Альрауне», снабженный лирическими отступлениями, которые содержат любопытные и точные сведения о существах, не поддающихся описанию. Эти интермеццо впечатляют сильнее глав, напичканных эротикой в духе «Мелкого беса».

Судите сами: в бледные ночи крадется василиск, которого произвел когда-то на свет лунный диск. Он, из века неплодородный, его отец, а его мать — бесплодный песок. Многие говорят, что он зверь, но это неправда. Он — мысль, которая выросла там, где нет почвы, нет семени, и приняла лишь странные формы, незнакомые жизни. Потому-то никто и не может описать это существо. Оно неописуемо, как само ничто (wie das Nicht selbst).

Неописуемое ничто ведет себя весьма активно сразу в двух триллерах Николая Бурляева. Обе картины — «Лермонтов» и «Все впереди» по городскому роману деревенщика Белова были отчасти справедливо раскритикованы за хаотичность и бездоказательную тенденциозность.

Тем не менее, в двух этих режиссерских опытах заслуженного киноактера имеются любопытные места.

Оператором в экранизации беловской прозы снова оказался Анатолий Заболоцкий.

«Говорили с Шукшиным о снах. Мне издавна запомнились лесистые долины с кучами соломенных крыш, их я никогда не видел наяву, но помнил, уже проснувшись, — владетельную радость от пребывания в тех местах».

Соломенных крыш в урбанистическом содоме у Белова практически нет, зато иррациональная атмосфера психомиражного сна в специфическом фильме Бурляева воссоздана с достоверностью соглядатая, вынужденного запоминать подробности кошмара.

Козни «мелкого беса» Миши Бриша почему-то сопровождает Би Би Кинг с песней I Did What I Did, хотя на экране дефицитного «видака» мелькает нарезка из клипов в стиле hair metal вперемежку с кадрами взрыва Храма Христа Спасителя. На заре гласности мракобесы уверяли, будто ручку детонатора повернул лично Каганович, сопроводив этот жест словами «задерем подол Матушке России». Которых Лазарь Моисеевич, естественно, никогда не говорил.

Вульгарная конспирология такого рода давно воспринимается как дешевое порно. Но в данном случае она красноречиво фиксирует обстановку паранойи в канун крушения СССР. И пририсованная ретушерами пентаграмма мерещилась в ту пору множеству не самых глупых людей. Причем в самых неожиданных местах.

В поисках чудесного

Лирическое отступление о пользе оговорок.

Работая над предисловием для книги о гаитянском культе вуду, я ошибочно назвал Уильяма Сибрука либреттистом мюзикла «Порги и Бесс», прекрасно зная, что либретто этого шедевра написал Дюбоз Хейворд.

Пришлось исправить. А следовало бы оставить все как было. И вот почему. Почуяв недоброе, читатель метнется проверять достоверность информации и откроет сразу двух интереснейших авторов вместо одного.

К тому же сама опера Гершвина в полном объеме, и тем более в изначальном виде, знакома и понятна далеко не всем.

Людям выпивающим безусловно будет любопытно ознакомиться с раритетной «Лечебницей» Уильяма Сибрука, предвосхитившей «Алкоголиков» Джима Томпсона на два десятилетия.

Однако мистер Сибрук известен не только отчетом о своей битве с зеленым змием.

Неутомимо путешествуя в поисках чудесного этот искатель острых ощущений гостил у каннибалов, где умудрился отведать частицу их гнусного лакомства.

«Человечинка — она сладкая».

Единственным антропофагом на советском экране остается Филька Шкворень — персональный киллер Прохора Громова в романе «Угрюм-река».

Остаются еще трое летчиков-людоедов в триллере «Лисы Аляски», но это отдельная тема, хотя монолог-признание голосом Михаила Глузского — шедевр дубляжа мирового масштаба.

Невидимый идет по городу

Гражданин Дембович служил при немцах переводчиком, не принимая участия в пытках и расстрелах. Тем не менее, западным спецслужбам хорошо известна эта темная страница его биографии.

В жизни пожилого интеллигента есть некто Эмма — «единственное светлое пятно». Судя по скупым словам — актриса, певица. Вероятно также работавшая в оккупации. Чем-то заочно похожая на героиню бунинской истории «Благосклонное участие».

На экране нам ее не покажут, но Дембович приводит рецидивиста Бекаса именно на ее квартиру, воспользовавшись гастрольным отсутствием своей поздней любви.

При внимательном просмотре «Ошибки резидента» не покидает ощущение, что эта профессорская вдова, которая еще и «поет, представьте себе, поет», — вовсе не человек, а своего рода «Венера Илльская», изнуряющая в ночные часы молодого и спортивного Ножкина. Разумеется, за кадром.

Вспоминая жуткую тень в прологе «Последнего хлеба», я долго не мог сообразить, кого мне напоминает этот King Harvest.

Вернее, припомнил я сразу, но не решался объявить об этом вслух.

Локис — медвежий сын в гениальной картине Тадеуша Маевского по классическому рассказу Мериме. Вместо красочного процесса превращения молодого аристократа в топтыгина, которое должно произойти во время соития новобрачных, нам показывают прыжок силуэта в окне. Длится он буквально долю секунды. Поэтому я ходил смотреть этот польский «хоррор» минимум восемь раз.

Моя бабушка Антонина Иосифовна могла быть ровесницей поющей любовницы Дембовича. От нее я узнал про «Медвежью свадьбу» — немую предшественницу цветного и современного «Локиса».

Мне с младенчества нравились старые фильмы в пересказе людей, заставших расцвет немого кино.

Одним из первых оказался «Человек-невидимка», доступный детям моего поколения только в книжном виде.

Где и когда она могла посмотреть картину Джеймса Уэйла (1933), остается загадкой. Возможно, весь этот домашний гиньоль был придуман ею на ходу. Ведь американская постановка была уже звуковой.

A flashing sign across the street proclaimed «Garbo talks!» Another one a few blocks down retorted «Barthelmes sings!» There were hardly any silent pictures being shown anymore.

Особенно впечатляюще звучала фраза «невидимый идет по городу», повторяемая ею троекратно голосом репродуктора. Я отчетливо видел, как множатся на снегу следы от ботинок.

Пересказывая дошкольнику фильм-невидимку про невидимку, Антонина Иосифовна слышала титры.

Было в ней что-то от гадалки в лучшем эпизоде бурляевского «Лермонтова», где бесы, в отличие от «Все впереди», издают едва различимые, но очень натуральные звуки, извлекаемые из синтезатора. Эффект напоминает авангардные вкрапления Пьера Анри, «испоганившего» христианский проект рок-группы Spooky Tooth.

Кошмар сатаниста

Так и не услышали мы, о чем пела старику Дембовичу профессорская вдова-невидимка Эмма.

А вот от спектакля «Царствие земное» по пьесе Теннесси Уильямса, напротив, сохранились лишь фрагменты фонограммы. Большую роль в этих отрывках играет кошка, которой не видно и в полноценной, полной версии. Кроме того, Георгий Жженов, играющий в этой истории «Цыпленка», был одет и загримирован под Мика Джаггера начала семидесятых. Но этой красоты мы уже не увидим ни в озарениях праведника, ни в кошарах одержимого бесами сатаниста.

Фильмы ужасов подразделяются на две категории: в одной кульминация совпадает с появлением монстра, в другой монстр не появляется вовсе, однако нам демонстрируют его аналог из повседневной жизни. Так, например, в «Тарантуле» мы видим не оборотня-паука, а обычного человека, чью инфернальную природу выдают только кличка и виртуозная игра актера Головина, который остается «тарантулом» во всех других ролях, как оставался Дракулой до гробовой доски великий Бела Лугоши.

В прошлой беседе мы вспоминали «Прометея» режиссера Кавалеридзе. Главную, с нашей точки зрения, роль в ней играет актер Штраух, вскоре погибший в доме для умалишенных.

Но это не тот Штраух, что играл В.И. Ленина, уверенно конкурируя в этом ответственном деле с Николаем Щукиным.

Штраухов на советском экране было два — прославленный Максим (для друзей «Макка») и его куда менее известный, однофамилец Иван, памятный разве что киноведам узкого профиля.

«Пауки» затаились в фильмографии Максима Штрауха всерьез и надолго. Новелла, созданная на «ташкентском фронте» для «Боевого киносборника № 11», — эталон представления, где чудовища неотличимы от людей. Впрочем, сам Максим Штраух в образе полевого хирурга-нациста совсем на себя не похож. Но это очень страшный фильм, не требующий готических «усилителей вкуса». Поскольку сила искусства страшна сама по себе, как гнев Божий…

Сэр Альфред Хичкок, опираясь на солидный опыт, утверждал, что длительность фильма не должна превышать возможности мочевых пузырей аудитории.

По-моему и нам пора освежиться перед очередным сеансом.

Чем быстрее переваривает читатель материал, тем острее его готовность узнавать что-нибудь новенькое.

***

«В ауле Токчи молодежь до сих пор не может получить помещение под клуб. Подходящий для этой цели покинутый караван-сарай отвергнут по причине местных суеверий, распространяемых старухами, что будто бы в него по ночам слетаются шайтаны. Вообще суеверие свило себе у нас прочное гнездо. Не только темный элемент, старухи, — но, к стыду должен сознаться, многие грамотные верят в разных шайтанов и колдунов. Не так давно здешний пастух, напившись выше меры айрану, уверял, будто видел проходившую по скалам колдунью с распущенными волосами, голыми ногами и зажженною свечой в руке, и после этого рассказа желающие могли наблюдать, как наши бабы доили коров и несли молоко целыми ведрами в жертву колдунье, причем шли по дороге задом наперед в силу суеверия, что будто бы кто увидел лицо колдуньи, должен умереть, и многие благодаря тому повывихнули себе ступни и ноги. Смешно и досадно, что активный элемент не прилагает нужные меры в борьбах с местною темнотой и несознательностью.

Селькор Егис

Муруджи»