Почему винтовка не рождает власть: Дмитрий Хаустов — о критике насилия у Ханны Арендт и других мыслителей XX века

Понятия «власть» и «насилие» часто воспринимаются как синонимичные, а сила и авторитет кажутся сущностно близкими феноменами — однако Ханна Арендт, один из авторитетнейших политических мыслителей прошлого столетия, настаивала на том, что всё это — совершенно разные вещи и путать их ни в коем случае не стоит. О критике насилия, предложенной Арендт и другими влиятельными философами, рассказывает на «Ноже» Дмитрий Хаустов, историк философии, редактор вебзина Spectate и автор телеграм-канала XAOSMOS.

Насилие — индивидуальный феномен, а власть — нет

Власть, насилие, сила, мощь, авторитет — все эти политические феномены постоянно смешиваются, выдаются скопом и не различаются, говорит Ханна Арендт.

Она ставит себе задачу различить их.

Мощь она связывает с индивидуальным состоянием человека. Чем мощь фундаментально отличается от власти? Власть — принципиально неиндивидуальный феномен. Нет такого понятия, как индивидуальная власть. Это именно коллективный феномен, который рождается внутри коллектива и санкционируется им. Арендт рассуждает здесь в русле республиканской традиции и, в частности, ссылается на греческую демократию равных, противопоставляя ей известное представление о власти как о приказе, который выполняется, как о господстве, которое осуществляется одним индивидом над другими.

«Власть (power) соответствует человеческой способности не просто действовать, но действовать согласованно. Власть никогда не бывает принадлежностью индивида; она принадлежит группе и существует лишь до тех пор, пока эта группа держится вместе. Когда мы говорим о ком-то, что он находится „у власти“, мы на самом деле говорим, что некоторое число людей облекло его властью действовать от их имени. В тот момент, когда группа, от которой первоначально произошла эта власть (potestas in populo — без народа или группы нет власти), исчезает, исчезает и „его власть“. В обыденном языке, когда мы говорим о „властном человеке“ или „властной личности“, мы используем слово „власть“ метафорически — на самом деле имеется в виду „мощь“ (strength). Мощь (strength) однозначно указывает на нечто в отдельной индивидуальной сущности; это свойство, присущее объекту или лицу, принадлежащее их характеру, способное проявляться по отношению к другим вещам или лицам, но в сущности от них не зависящее».

Если мы возьмем классическую греческую демократию, то в ней, согласно Арендт, такого понятия власти вообще нет: люди внутри демократического полиса не представляют себе власть как господство, там никто ни над кем не господствует. И индивид, который выбирается на какую-то государственную должность, получает не право господствовать, но санкцию со стороны полиса-коллектива на определенные действия. Это не господство хотя бы потому, что санкция в какой-то момент заканчивается, и с него могут, причем порой очень жестко, спросить за те действия, которые он совершил, находясь у власти.

«Когда город-государство Афины называет свою конституцию исономией или когда римляне называют свою форму правления civitas, они имеют в виду представление о власти и законе, которое не основано на отношениях приказа и повиновения и которое не отождествляет власть (power) и господство (rule) или закон и приказ. Именно к этим примерам обратились деятели революций XVIII века, когда, порывшись в античных архивах, установили такую форму правления — республику, в которой господство закона, опирающегося на власть народа, положило бы конец господству человека над человеком, которое они считали „формой правления, годной для рабов“».

В греческой истории много примеров того, как люди, которые хотели поиграть в господство, становились узурпаторами. Сама по себе власть в подобных республиканских обществах, с точки зрения Арендт, — это именно власть коллектива, власть равных.

Здесь как раз и коренится принципиальное для Арендт различение власти и насилия, потому что насилие в большей степени связано с термином «мощь», чем с термином «власть». Насилие, говорит она, — это некое инструментальное усиление естественной мощи человека, усиление воздействия индивидуальной мощи на кого-то другого с какой-то конкретной целью.

Почему здесь стоит вспомнить также об Александре Кожеве? Потому что он в одном месте текста «Понятие власти» проводит различие между властью и насилием в смысле, похожем на арендтовский.

Он говорит, что если мы поставили себе задачу очертить наиболее полно феномен власти, то должны посмотреть, насколько он связан с насилием и насколько отделен от него, то есть провести феноменологическое различение.

Например, мы можем человеку что-то приказать, и он это сделает или не сделает. Если не сделает, тогда мы можем на него как-то надавить, и тогда он это сделает. Перед нами один и тот же феномен или нет? Кожев, конечно же, приходит к выводу, что нет.

Это разные действия. Кожев приводит известный и несколько гиперболизированный пример: я могу взять человека и выкинуть его из окна, но означает ли это, что я имею над ним власть? Нет, не означает. А если я сказал человеку, чтобы он выкинулся из окна сам, и он послушался, вот тогда я могу сказать, что имею над ним власть.

Таким образом, Кожев тоже четко различает власть и насилие.

Авторитет не связан с силовым воздействием

Согласно Арендт, насилие не бывает легитимным. Оно может быть оправданным или постоянно оправдываемым с точки зрения его целей, но легитимной властью оно от этого не станет. Насилие ближе к мощи, чем к власти.

Есть еще термин «сила», который, по мнению Арендт, сродни естественному феномену — это как сила природы или сила обстоятельств, нечто неиндивидуальное.

Есть еще понятие «авторитет», и вот оно ближе к власти, чем мощь. Авторитет — это не насилие, а некоторое согласие с тем, что да, вот этот человек обладает авторитетом. То есть он влиятельный и к его мнению имеет смысл прислушиваться — но не потому, что он может ударить меня по голове.

А если может, то значит его мнения, приказы, советы держатся не на авторитете, а на том, что он может ударить меня по голове. Еще он может сказать мне, что дважды два будет пять, как в известном месте в книге Оруэлла «1984». Тебя спрашивают: дважды два будет пять? Ты говоришь: нет, четыре. Бам! Тебя бьют по голове. Потом еще раз, и еще раз, и в какой-то момент ты вынужден признать, что да, дважды два будет пять. Но ведь от этого дважды два не приравнивается к пяти, и это мнение не становится для нас авторитетным. Это просто насилие, а не истина.

Поэтому авторитетом обладает человек, которому не нужно прибегать к насилию, чтобы его точка зрения стала для нас весомой.

Самое важное, что авторитетное воздействие на нас — это воздействие некого индивида, точку зрения которого мы склонны принять без всякого силового воздействия.

На самом деле различение между властью и авторитетом наиболее призрачное, нечеткое. Можно сказать, что власть предполагает некое коллективное согласие в самом начале, тогда как авторитет необязательно отсылает к коллективу. Носителем авторитета может быть просто ваш друг, знакомый, который имеет на вас определенное влияние.

А власть не предполагает интимных, единичных отношений, она предполагает отношения коллективные — опять же в русле республиканской традиции. Это коллективные, открытые и публичные отношения, которые рождаются на агоре, где собираются равные друг другу люди для принятия определенных решений во имя всеобщего блага. Республика (res publica) — это общее дело. Власть — такое же дело, общее для всех равных.

Насилие противоположно власти

С точки зрения Арендт, понятие «незаконная власть» не имеет смысла, потому что если власть вообще есть, то она законна. Момент ее рождения является ее легитимацией. Этот момент Арендт подчеркивает, чтобы сказать затем, что насилие — нелегитимно.

Если власть ослабла, то может начаться насилие. Арендт прямо заявляет в своем тексте «О насилии», что власть и насилие находятся в обратно пропорциональном отношении: когда ослабевает власть, усиливается насилие, и наоборот.

Не обязательно это понимать так, что мы имеем власть кого-то одного, а когда она ослабевает, в ответ возникает насилие кого-то другого. Ослабевающая власть одного и того же человека, государственного лица, сама может превращаться в насилие по мере того, как теряет свою легитимность.

Арендт указывает на соблазн правителя всё больше и больше прибегать к насилию в тот момент, когда он чувствует ослабление своей власти.

То есть речь идет о соблазне как бы залатывать дыры на этом своем властном кораблике с помощью всё больших и больших доз насилия. Правда, с точки зрения Арендт, никакого властителя это не спасет, потому что власть и насилие — противоположные феномены.

Насилие — средство сохранения власти, которая ослабла

Насилие принципиально ослабляет власть, потому что оно ставит под сомнение тот самый консенсус, который изначально сделал власть легитимной. С точки зрения этого консенсуса, власть не требует никаких дополнительных средств воздействия, а если она к ним обращается, то тем самым ставит свою легитимность под сомнение.

В итоге ничего не остается, кроме как признать уменьшение своей власти или продолжать цепляться за нее всеми силами. Но с помощью чего? Не с помощью власти же, ведь она как раз есть то, что уменьшается. Значит, с помощью чего-то другого, а это «что-то другое» и есть насилие.

Средствами насилия человек пытается удержаться у власти.

Здесь открывается принципиальный для Арендт инструментальный характер насилия: насилие нужно для сохранения власти, то есть без помощи насилия я уже властвовать не могу. Но парадокс заключается в том, что властвовать я не могу как раз из-за насилия, ведь одно исключает другое, поэтому получается порочный, замкнутый круг.

Власть у Арендт — это некая вещь, которая сама себя обосновывает и не служит ничему другому. Арендт апеллирует к аристотелевской традиции мысли, в частности, политической и этической мысли, которые у Аристотеля были взаимосвязаны.

Он различал вещи, которые существуют для чего-то другого, и вещи, которые существуют сами по себе. И те, и другие были для него иерархически организованы. Одни были менее совершенными, другие — более. Понятно, что вещи, которые существуют для чего-то другого, менее совершенны. Получается, что политика и власть — это вещи, которые существуют для самих себя, тогда как насилие всегда существует для чего-то другого. Оно строго инструментально, как говорит Арендт.

Таким образом, Арендт отказывается от некого фундаментального определения, от ответа на вопрос, что есть насилие само по себе: если это всего лишь средство для чего-то другого, то оно по сути не есть что-то само по себе. Бытие насилия как бы исчерпывается его служебностью.

Такая вот инструментальная критика насилия на самом деле имеет давнюю традицию. В частности, об этом писал и Вальтер Беньямин, который начинает с этого самого тезиса — об инструментальном характере насилия.

Беньямин: право определяет легальность насилия для государства

Когда мы пытаемся мыслить насилие, пытаемся понять, что оно такое, то незаметно для себя сразу же оказываемся в рамках традиции инструментально-правового определения насилия. Беньямин их связывает, потому что право, правовой дискурс, всегда уже захватывает насилие и всегда уже пропускает насилие через свой фильтр, определяет насилие как правовое и неправовое. Он определяет насилие как некое средство, которое соответствует хорошим целям или плохим целям.

Что делает правовой дискурс? Он не избавляет нас от насилия как такового, он всего лишь проводит различие. Правовой дискурс — это такая машина различия, он как бы рассекает феномен насилия на две части. С одной стороны, после этого рассечения оказывается легальное насилие, с другой — нелегальное.

Насилие преступника — это нелегальное насилие. А насилие над преступником с позиции государства — это легальное насилие.

Таким образом, правовой дискурс не избавляет нас от насилия, но в каком-то смысле производит его, проводя различение допустимого и недопустимого насилия.

Указывая на эту фундаментальную сцепку насилия и права, Беньямин закладывает основы современной критики насилия: в 1921 году появился его текст «К критике насилия», который породил очень много интерпретаций, например, принадлежащих Джорджо Агамбену и Славою Жижеку.

Ханна Арендт не ссылается на Беньямина, но многое из того, что она говорит, оказывается прямым, хотя и завуалированным ответом на беньяминовскую критику насилия.

В чем между ними разница? Беньямин начинает традицию, которая всё больше и больше будет приходить к выводу о тотальности властных отношений в русле критики насилия. А Арендт, в свою очередь, как раз пытается эту тотальность разорвать, пытается показать: нет, надо разделять феномены власти и насилия, они противоположны друг другу.

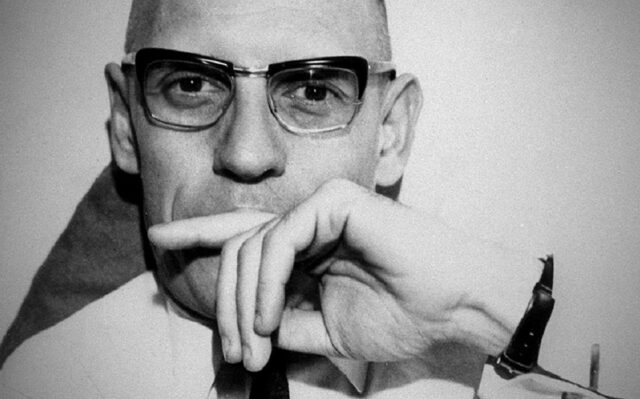

Мишеля Фуко мы также можем назвать критиком насилия, хотя никакого специального текста, посвященного этому предмету, у него не было. Скорее у него тут и там разбросаны определенные суждения и о насилии, и о власти. Фуко представляет тотализованную картину пронизанности всех сфер человеческой жизни властными, насильственными отношениями. Власть и насилие тут вроде бы не разделяются. Впрочем, есть интересный момент в эволюции взглядов Фуко на насилие: в поздний период он скорее был склонен принимать точку зрения Арендт и различать феномены власти и насилия, у него есть текст «Субъект и власть», где он косвенно солидаризируется с ней.

Тотальность насилия и его круговорот в истории

Позицию различения власти и насилия я бы, конечно, не назвал маргинальной, но она как будто в какой-то момент оказалась среди теорий и критик насилия в некотором меньшинстве. Более популярна в какой-то момент стала ангажированная, левая концепция тотальной пропитанности всего человеческого общества властно-насильственными отношениями. Теория, скажем так, тотальности насилия, согласно которой насилие пропитывает вообще всё — и не только на телесном, физическом уровне, но прежде всего на уровне языка, дискурса. Власть позволяет нам что-то говорить, а что-то говорить запрещает. Позволяет нам думать вот так, а этак — не разрешает.

Откуда это идет? У самого Беньямина, когда он описывает властное насилие, появляется оппозиция правоустанавливающего и правоподдерживающего насилия. Эта оппозиция показывает круговорот властного насилия в природе и в истории.

Некоторое насилие устанавливает власть, а потом применяет его, чтобы сохраниться, поддержать себя с точки зрения законодательства или какого-то гегемонистского дискурса.

И даже если это некое революционное насилие, которое разрушает власть, в итоге оно оказывается правоустанавливающим и, таким образом, властным. Это круговорот правоустанавливающего и правоподдерживающего насилия. Каждый следующий акт насилия, который отрицает предыдущий акт властного насилия, в свою очередь оказывается правоустанавливающим и организует новый властный порядок, который дальше точно так же начинает существовать в качестве правоподдерживающего насилия, и т. д., и т. д. Таков круговорот насилия в природе, из которого как будто бы нет никакого выхода.

Для Агамбена, который отталкивается от Беньямина, это очень важная мысль: он говорит, что нужно разорвать эту порочную связку насилия и закона, насилия и права, потому что именно она запускает колесо бесконечного воспроизводства насилия. Такова задача критики насилия: разделить насилие и право и остановить колесо властно-насильственной сансары.

Кстати, уже Беньямин предполагал, что помимо такого властно-насильственного колеса (которое он называет «мифическим насилием») есть еще таинственное «божественное насилие», которое не является ни правоустанавливающим, ни правоподдерживающим. Оно не связано с правом, законом, оно радикально порывает с правовым дискурсом о насилии. Для обозначения этого разрыва Беньямин и вводит категорию божественного насилия, очень непрозрачную, внутренне противоречивую и оказавшую большое влияние на Агамбена и Жижека (другой вопрос, что они интерпретируют ее прямо противоположным образом, как показано в статье Уильяма Уоткина по этой теме).

Бэкграунд авторов — Первая мировая, революции и бунты

Беньямин создает свою критику насилия на фоне очень значимых событий — начало 1920-х, только что отгремела Первая мировая, после которой по всему миру начались революции (не только в России, в родной для Беньямина Германии тоже была своя Баварская советская республика, правда, очень недолговечная). К тому же Беньямин (хотя бы отчасти) был марксистским мыслителем и подводил базис своих суждений под это теоретическое основание.

Что касается Арендт, то ее текст появляется в 1969 году, то есть сразу понятно, что это — тоже революционные времена, по всему миру бушуют студенческие бунты, да и не только студенческие (можно вспомнить и движение за права меньшинств, и широкое антивоенное движение).

Арендт берет знаменитый афоризм Мао о том, что власть рождается из дула винтовки, и говорит, что дело обстоит в точности до наоборот: из дула винтовки может родиться что угодно, но власть оттуда не рождается никогда.

Даже в случае успешной американской революции глупо думать, что власть там родилась напрямую из революционного насилия. Нет, власть родилась из консенсуса группы, когда залпы ружей уже стихли и на первый план вышли вопросы общего политического дела — res publica. Без этого общего дела и общественного консенсуса по его поводу никакой власти бы не сложилось, сколько бы ружей до этого — и якобы для этого — ни выстрелило, сколько бы крови ни пролилось. Фактически книга Арендт «О революции» углубляет ее теорию насилия, показывая всю сложность взаимоотношений таких феноменов, как «власть», «насилие» и «революция».

В случае Кожева определить внешний, фактический бэкграунд его размышлений сложнее. Он ссылается несколько раз на французских коллаборационистов, периодически приводит их в пример, однако в его случае принципиально то, что он рассуждает о понятиях власти и насилия как о довольно-таки оторванных от реального положения дел феноменах — скорее это такое упражнение в чистой феноменологии гегелевского толка. Кожев — гегельянец, и для него движение идей и понятий как таковое самоценно. Поэтому он говорит скорее о чистых феноменах, в отличие от Беньямина и Арендт. Мы эти чистые феномены в действительности не встречаем. Сложно представить, что на деле есть такая власть, которая, как у Кожева, не встречает вообще никакого сопротивления. Всё равно на определенном уровне и в каком-то смысле сопротивление ей оказывается, и тогда получается, что мы вроде как утрачиваем этот феномен, он больше не чистый (в рамках посткантианской традиции «чистый» — это как бы «незамаранный» опытом, взятый сам по себе, внеопытно). Тогда выходит, что с эмпирической точки зрения нет никакой такой власти, ее просто не существует.

С другой стороны, если мы относимся к ней как к чистому феномену на гегельянский манер, то почему бы и нет — это спекулятивный предмет, о котором можно размышлять.

Власть — это результат консенсуса, насилие — это функция

Если вернуться к вопросу об инструментальном и неинструментальном, о функциях власти и насилия, то Арендт здесь зацепилась бы за формулировку и сказала бы, что разница между властью и насилием как раз в том, что насилие может быть определенной функцией, то есть инструментом, а власть не является функцией чего-либо, она — не инструмент.

Власть — это вещь сама по себе, насилие же — это функция, оно функционирует для чего-то, например, для усиления вашей мощи или для того, чтобы добиться желаемого, отнять у кого-нибудь что-то, кого-то к чему-то принудить.

А власть — это не функция, она является манифестацией коллективного согласия, консенсуса группы. Во власти манифестируется само социально-политическое бытие этого коллектива как некоторой общности. С помощью насилия никакая политическая общность не манифестируется. Наоборот, как часть некоторой группы, построенной на насилии, я буду скорее ненавидеть всех тех, кто «включен» в эту группу в качестве угнетателей, кто навязывает ей свою «власть» с помощью одного лишь насилия. Никакого консенсуса с угнетателем быть не может. Винтовка может родить что угодно, но только не власть, не согласие и не легитимность.