Воронежский Вийон: миф и парадокс Валерия Исаянца

Поэтарх Айас постепенно исчезал из мира, в котором был проявлен: квартира уменьшалась и отдалялась, превратившись сперва в дачный домик, а затем в пару сумок и кусок брезента; исчезали и его стихи: цельные произведения становились строками, а те — словами и слогами. «Нож» решил разобраться в том, как Валерий Исаянц растворялся в пространстве, а его авторство — в коллективном творчестве..

За два дня до наступления 2019 года во Вторую воронежскую больницу привезли пожилого мужчину в потрепанной грязной одежде. Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую. При нем не было никаких документов, говорил он тихо и невнятно. «Валерий Иванович Исаев» — записали в карточке с его слов. Объяснил, что у него нет ни родственников, ни постоянного места жительства. Врачи диагностировали рак с метастазами, несколько дней он находился в палате интенсивной терапии, 6 января его не стало.

Таких «бесхозных» держат в морге до 14 дней и, если за это время не объявится желающих похоронить, закапывают на краю кладбища и ставят колышек с номером. Лишь на десятый день следователи разыскали в городе людей, знавших покойного. Выяснили, что правильно его фамилия звучит как Исаянц, и это тот самый Валерий Исаянц, о котором написала целую книгу воспоминаний Анастасия Цветаева, чей первый сборник стихов редактировал Арсений Тарковский и чьи картины выставляются в столичных галереях. Знакомые объявили в соцсетях о сборе денег на похороны.

Сотрудники морга были изумлены, когда проводить безвестного «бомжа» пришло столько людей.

Могло случиться, что закопали бы несуществующего Исаева, а что стало с поэтом и художником Исаянцем, никто бы так и не узнал. И это было бы вполне в духе истории этого человека, который при жизни успел стать мифом. Мифична и судьба его текстов. Как это обычно бывает, после смерти автора поднимается волна интереса к его творчеству, и она выносит на поверхность факты, парадоксы и целые тенденции, в которых мы и хотим разобраться.

Биография

Валерий Иванович Исаянц родился 1 января 1945 года в Воронеже. Окончил Суворовское училище, филфак ВГУ, три месяца проработал по распределению учителем в Новосибирской области, потом уехал в Приамурье. Вернувшись в Воронеж, устроился в областную юношескую библиотеку. В 1971-м в Коктебеле познакомился с сестрой Марины Цветаевой Анастасией. Они путешествовали по Крыму, затем приехали в Москву. Цветаева опекала молодого поэта, вводила в литературные круги, старалась устроить его судьбу, но их дружба была омрачена проявлениями душевной болезни Исаянца, которая со временем прогрессировала.

Он снова вернулся в Воронеж и больше уже нигде не работал, лечился у психиатра, получил инвалидность и пенсию. Занимался стихами, литературными переводами, живописью. Поэта поддерживала мать, Анна Петровна Исаянц. После ее смерти в 1980-х годах Исаянц остался один, семьи и близких родственников у него не было. Обменял квартиру на жилье меньшей площади (по одной из версий, его обманули, по другой — он жил на разницу от обмена), а к середине 1990-х переехал в дачный поселок Рыбачий в 15 километрах от города. Это было его последнее пристанище — домик вскоре сгорел. Долгое время Исаянц путешествовал в электричках по центру России, периодически возвращаясь в столицу Черноземья. Разные люди пытались дать ему приют, но быстро выяснялось, что доверять ему жилье рискованно. Известно письмо Анастасии Цветаевой:

«Я не могу Вас рекомендовать сторожем в Эрмитаж… Я узнала… что Вы, живя в разных местах, у друзей, только благодаря бдительности их не допустили пожара: в одном месте, по рассеянности, ушли, заперев квартиру, в которой на печке варилась пища, а в другом — в трех местах прожгли плед тлевшей папиросой…»

В теплое время года Исаянц даже при наличии крыши над головой уходил в лес, жил на природе и странствовал.

Многочисленные знакомства Исаянца с известными людьми — следствие не только дружбы с Анастасией Цветаевой, но и его общительности. Он знал лично Павла Антокольского, Мариэтту Шагинян, Елену Шварц, Генриха Сапгира, Виктора Кривулина, Мартироса Сарьяна, хранительницу «Воронежских тетрадей» Мандельштама Наталью Штемпель и многих других деятелей культуры. У кого-то из них останавливался в гостях, занимал деньги, с кем-то переписывался, беседовал.

«Его поездки в Питер начались еще в студенческие годы… — вспоминает поэт Галина Умывакина, однокурсница Исаянца. — Я помню, жил он на Куцыгина, над библиотекой, позвонил, пригласил: „Я был в Питере, тебе будет интересно“. Он там общался с Кривулиным, со Шварц, привез их стихи в машинописи».

Из писем Павла Антокольского Галине Умывакиной:

«… Одно из стихотворений, присланных им (а их было много), показалось мне интересным, непохожим на другие. Называется „Базар“. Оно полно живых наблюдений и, черт, оно живописно и чем-то напоминает „Столбцы“ — первую книгу Заболоцкого: качающийся, перевернутый вверх ногами город, шум, гам, толкотня, взбудораженность…

…Представьте! Только что звонил Исаянц, вынырнувший откуда-то. На вопрос „откуда“ он нечленораздельно ответил, что был „по ту сторону железной дороги“…»

21 апреля 1972 г.

В 2004 году вышла книга Анастасии Цветаевой «История одного путешествия» — воспоминания о ее знакомстве с Исаянцем, которые в силу личных причин она не разрешала публиковать при жизни. Это событие вызвало в Воронеже некоторый интерес к поэту, который уже более 25 лет нигде не публиковался и был абсолютно исключен из «официальной» литературы.

В 1990-х и 2000-х годах Исаянца поддерживал воронежский поэтический клуб «Лик», где возник проект «Поэтарх Айяс» по редактуре и «адаптированию» его рукописей. В 2013 году в издательстве «Водолей» вышел сборник стихов «Пейзажи инобытия», составленный поэтом Полиной Синёвой.

Рукописи горят

По свидетельству поэта Константина Кондратьева, в 1980-х у Исаянца была портативная пишущая машинка — большая редкость по тем временам, он распечатывал стихи и вел свой архив.

«Исаянц выглядел вполне респектабельно: в пиджачке, галстучке, с тростью. Был общителен, доброжелателен… Квартира двухкомнатная, в маленькой комнате что-то типа „мемориала матери“. Большая — бардачная, с пылью по углам: книги, книги, картины, фотографии, рисунки, какие-то папки… На столе машинка шикарная, возможно, Optima, красненькая, плоская, классная», — рассказывает Кондратьев.

Переезд на площадь Ленина, 6 в 1992 или 1993 году сильно понизил социальный статус поэта. Теперь это была захламленная однушка, машинка куда-то исчезла, и с тех пор речь шла уже только о рукописных черновиках. Как верно замечает Кондратьев, в годы своих путешествий и скитаний Исаянц мог оставлять рисунки и стихи у кого и где угодно в Воронеже, Москве, Петербурге и других городах, слать их своим корреспондентам. Его поэма «Жанна Д’Арк» хранится в ЦГАЛИ. Галина Умывакина вспоминает:

«Он раздавал свои рукописи — для сбережения. „Галь, ты возьми. Я вон как живу — без квартиры буду…“»

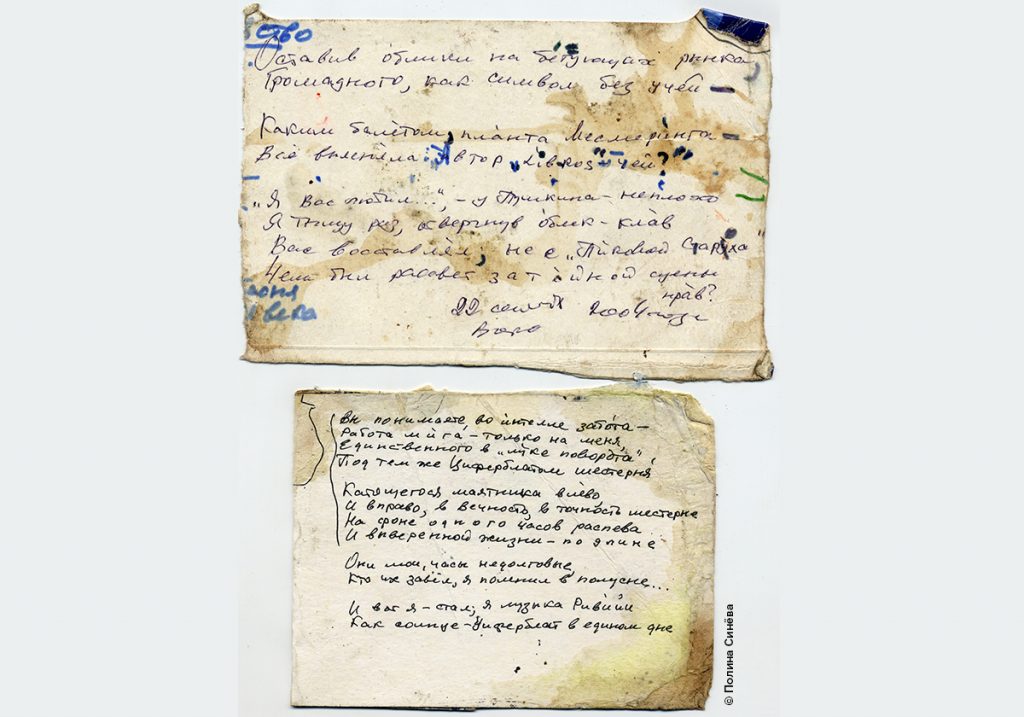

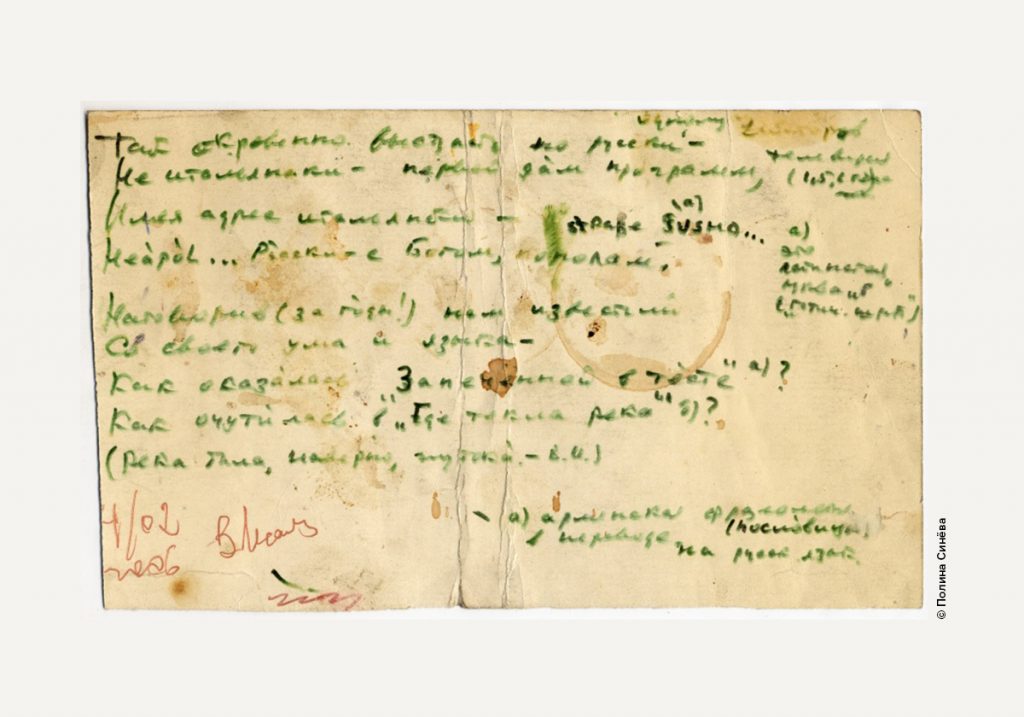

Когда Исаянц съезжал с площади Ленина за город, в Рыбачий, часть его вещей оказалась на помойке во дворе, и какие-то рукописи чудом спасли, буквально вытащив из мусорного бака. Эта куча и стала основой архива, с которым впоследствии работал клуб «Лик». Позже к нему добавлялось то, что Исаянц писал и рисовал в конце 1990-х и в 2000-х. Председатель клуба Михаил Болгов в эти годы каждый месяц выплачивал Исаянцу из своих средств «гонорар» за то, что тот отдавал ему всё написанное. Так что эти деньги были для бездомного поэта еще и стимулом к творчеству, а рукописи и рисунки получали пристанище. Он часто писал на подобранных где-то обертках, обратной стороне старых календарей и книжных обложек. Часть текста могла быть чем-то залита, оторвана или просто неразборчива.

Но не только это стало причиной, по которой в «Лике» возникла идея «адаптаций»: с годами автор — вероятно, в силу болезни — всё меньше был способен работать с текстами, доводить замысел до конца.

Появлялись стихи с пропущенными строками, с отдельными слогами «в рифму» вместо полноценного слова. Что это: придуманная наспех ради рифмовки абракадабра или, может, прозрение поэтического языка будущего? Кто мог судить об этом? В «Лике» существовали противоположные мнения: одни считали, что тексты Исаянца не надо трогать и редактировать даже ради публикации, другие, напротив, не проводили границы между редактурой и коллективным творчеством.

«„Поэтарх Айас“ — клубный проект. Какой смысл в клубе, если не происходит соединения — творческого, интеллектуального? Когда появился Исаянц, возникла идея объединить не просто разные разумные миры, а мир разума и мир безумия. И адаптации — это перевод нечеловеческого на язык, приближенный к человеческому. Я принес его рукописи и предложил участвовать в проекте всем желающим, и несколько лет мы плодотворно работали», — объясняет Михаил Болгов суть подхода.

Сам Исаянц считал вполне естественным, что его тексты правят. Вероятно, это было привычно еще со времен, когда к его стихам прикладывали руку Цветаева и Тарковский. В тот период Исаянц и сам многое переделывал. Записан его рассказ о правке, которой он подверг свои стихи в начале 1990-х годов:

«…Благодаря длительному изучению, зачем Борис Пастернак правил свою книгу 1914 года „Близнец в тучах“… И я посвятил года два исправлению своих стихов».

А вот что говорил Исаянц о клубе «Лик» и проекте «Поэтарх Айяс»:

«…Нам надо сильнее прислушиваться к музыке всего мироздания. И тогда она позволит твою мысль о ней записать, с полным доверием и с полной любовью, а ее слушать очень трудно из-за очень большого притяжения человека к земле! А по качеству издания моих книг, то есть с учетом всех стихотворений, и их доработки, и дописанного, что не было дописано, то видно, что это делала чрезвычайно сильная мастерская рука».

Спасенные рукописи Михаил Болгов хранил не дома, а в неотапливаемом сарае, и это можно понять: некоторые бумаги даже спустя годы продолжают источать специфический запах и после них хочется вымыть руки. Обычно участники проекта брали для «адаптаций» некоторое количество черновиков и затем возвращали. Адаптированные тексты выпускали малым тиражом в виде брошюр. Стало известно, что исходники, уже побывавшие в литературной переработке, Болгов сжигает — из санитарных соображений. А в оцифрованном виде часто сохранялись только «адаптированные» варианты.

Полина Синёва, составляя книгу «Пейзажи инобытия», старалась выбирать тексты, которые подвергались правкам в меньшей мере, но столкнулась с тем, что достоверно отделить Валерия Исаянца от проекта «Поэтарх Айяс» уже невозможно.

Гиперавтор

У Исаянца никогда не было ни компьютера, ни мобильного, и трудно судить, каковы были его представления о том, что такое интернет. Все его тексты в сети размещали другие люди. На сайте «Стихи.ру» есть страничка со стихами Исаянца, которую ведет один из ключевых участников проекта «Поэтарх Айас» Виктор Образцов (псевдоним — Павел Бетач). Здесь же он разместил эссе «Осень Поэтарха», в котором рассказывает историю проекта. Это единственный ресурс, выпадающий по запросу «Валерий Исаянц», где представлен более или менее объемный корпус стихов автора. Есть и альтернативная страница, которую завел член клуба «Лик» Владимир Емельяненко. Но ее не находят поисковые системы, а в поиске авторов на «Стихи.ру» она выпадает, только если набрать одну фамилию «Исаянц», без имени. Множество его текстов размещено в блогах и соцсетях. И здесь интернет с его возможностями распространения информации умножает и вероятность тиражирования неточностей и ошибок.

Один из казусов произошел со стихотворением-стилизацией «Смерть Поэтарху», которое посвятил поэту Виктор Образцов и продублировал его в разделе «Литературный дневник» на страничке Исаянца. «Десятый день ищейка роет списки», «не состоишь, не значишься нигде» — это обстоятельства смерти поэта, который поступил в больницу без документов и десять дней пролежал в морге неопознанным. Завсегдатаи сайта «Стихи.ру» знают, что в «Литературном дневнике» обычно размещают тексты других авторов. Но поскольку подписи Образцова под текстом не было, его вполне можно было принять за исаянцевский. Это произведение озвучил как принадлежащее Валерию Исаянцу Дмитрий Быков в своей программе «Один» на «Эхе Москвы» от 25 января 2019 года (1:36:00 от начала эфира). После этого стихотворение разошлось в соцсетях как текст Исаянца, и исправить сложившуюся ситуацию практически невозможно.

Ни одной крупной публикации Валерия Исаянца на серьезных интернет-ресурсах нет, вышедшие небольшим тиражом «Пейзажи инобытия» в сеть не выложены, и не существует источника, с которым можно сверяться, который можно принимать за ориентир. В ситуации, когда авторские права ни к кому не перешли по наследству, неясно, кто мог бы упорядочить ситуацию с распространением текстов. Пока остается открытым даже вопрос, каковы статус и дальнейшая судьба странички умершего автора на портале «Стихи.ру». По сути, насколько беззащитен был он при жизни, настолько беззащитным остается сейчас его наследие.

Возникают закономерные вопросы: с каким феноменом мы имеем дело? С поэтом, который нуждался в обычной редактуре, как многие другие? С человеком, чье состояние побуждало коллег к более серьезному вмешательству в черновики ради «доведения их до ума»? С талантливой стилизацией Виктора Образцова, который плотнее всех работал с проектом «Поэтарх Айяс» и элементы поэтики которого уже не отличить от исаянцевских? С каким-то новым явлением, которое сейчас трудно назвать и классифицировать?

Можно ли сравнить Исаянца с мифическим Гомером, который был, по одной из версий, коллективом авторов, или со скитальцем Франсуа Вийоном, в биографии которого существуют лакуны, а некоторые тексты утеряны?

Самый выразительный эпизод проекта «Поэтарх Айяс», пошатнувший принцип авторства, произошел в 2007 году. Полина Синёва, в то время много читавшая и редактировавшая Исаянца, поймала себя на том, что в голову приходят строчки, не совсем для нее характерные, — эффект погружения в интонации другого автора. Стихотворение сложилось, одну строку с недостающей рифмой — «пропущенный игольным горе-ушком» — дописал Виктор Образцов. Текст показали Валерию Ивановичу, и тут произошло неожиданное.

«Премного благодарен, что вы написали это мое стихотворение! Я сам не мог бы написать его лучше, чем это сделали вы».

В его реальности это было вполне логично. Синёва никогда не публиковала этот текст, однако стихотворение «Земля не пух…» попало в одну из брошюр, изданных «Ликом», и на страницу Исаянца на «Стихах.ру».

В «Лике» было заведено приносить варианты «адаптаций» на заверение Валерию Ивановичу. Однако он мог одобрить вариант, а через несколько дней забраковать. Истолковать какую-то строку так, а через месяц иначе. Он вообще создавал вокруг себя поле, в котором никогда ни в чем нельзя было быть уверенным. Это был парадокс в обличье человека. Одетый с чужого плеча бездомный, часами готовый рассуждать о Рильке, Гёльдерлине и классическом балете. Абсолютно не вписывающийся в социум — но при этом с потрясающей способностью адаптироваться и выживать. Человек, явно нуждающийся в помощи, но которому по большому счету невозможно помочь. В каком-то смысле он и существовал, и не существовал: не было ни телефона, ни адреса, он только сам мог появиться где-то — и снова исчезнуть. Он всем своим бытием показывал, что не бывает единственно правильного и окончательного ответа ни на один вопрос. С одной стороны, это было эхом шизофренической раздвоенности, но с другой — расширением творческих степеней свободы, и в этой парадоксальности суть его мифа.

«Говоря про Исаянца, не избавишься от необходимости исследовать понятие мифа, — считает Константин Кондратьев, который к проекту „Поэтарх Айяс“ не имел отношения, но в течение нескольких лет тесно общался с поэтом. — Он прожил свою жизнь. И ее никто ни в какую рамку не вотрет. Я для себя еще в 1987-м, когда мы познакомились, убрал оценку степени достоверности всего, связанного с Исаянцем. Филолог-исследователь должен будет осознать, что за этим стоит культурно-поэтический феномен».

Иследовать неисследуемое

Отсутствие единого архива, собранного в конкретном месте и оцифрованного, создает основную проблему для анализа поэтики Исаянца. Любые новые данные грозят отменить предыдущие выводы. Уже во время написания этой статьи удалось разыскать и открыть(!) флоппи-диск с малоизвестными материалами — набранными 15 лет назад оригиналами текстов (спасибо Светлане Стёпичевой за сохранение дискеты). Но, не претендуя на полноту, исследователи уже говорят об основных чертах и элементах поэтического наследия.

Известны две работы, посвященные этому наследию. Это, во-первых, статья Михаила Непомнящего «Явление Исаянца», опубликованная в книге «Пейзажи инобытия», где анализируются фонетика, лексика, фразеология, семантика и словообразование в творчестве поэта. Во-вторых, статья Александра Житенёва о сенсорных мотивах «„И каждый космос строится на слом“. Чувственные коды в поэтике В. Исаянца» в сборнике «Чистая образность» — материалы исследования о воронежской поэтической школе на рубеже веков. Отталкиваясь от оценки Анастасии Цветаевой о «свежести» как черте поэзии Валерия Ивановича, Житенёв отмечает в лирике поэта:

«…взаимопроникновение времен и пространств. Герой Исаянца и бытийствует, и предсуществует себе, он и уже состоялся в прошлом, и лишь готовится явить себя миру: „Я знаю где, — в холмах у Арташата / и с целью изучать дагерробыт / меня копали в тридцать три лопаты / и сквозь решета сеяли в корыт“».

Уточним, что мы имеем дело не просто с «предсуществованием себе», а со всеобъемлющим отождествлением себя и лирического героя с прасуществом, с кем-то из древних. В процитированном стихотворении «Археология» герой, копаемый «в тридцать три лопаты», — это древняя сущность, тысячелетняя земля, культурный слой, изучаемый на предмет «дагерробыта» (отражений прошлого, артефактов, доказательств). Этот культурный слой, как и автор, принадлежит двум мирам — Армении (гора Арташат) и России (Кремль). Соединение армянской и русской кровей он отдельно отмечает в стихотворении «На жертвенник Вашей любви…»: «Два цвета в моей крови». Намек на древность сущности, с которой происходит отождествление, находим и в стихотворении «Пророк»: «Долины рек и Тигра и Евфрата / проснулись ранее меня. / Будить не стали до другого дня… / и я не видел первого заката». То есть второй закат (тысячи лет назад) он видел! Недаром второе имя Исаянца, данное в «Лике», Поэтарх Айяс, отсылает к старинным топонимам. Он использует его в «Пророке»: «такие а й и» — и помечает место написания стихотворения «Труд Сизифа» — Айа-с-Ифа («Айя» по-гречески «святой»). Автора явно интересует далекое прошлое, зарождение и гибель цивилизаций.

Айясом Валерия Ивановича называли в «Лике» еще с 1980-х годов. Слово «поэтарх» появилось позже. Ходит байка, будто бы Исаянца так назвал поэт Андрей Вознесенский, когда приезжал в Воронеж. Якобы Валерий пытался одолжить у него сто рублей, а Вознесенский ответил: «Зачем тебе сто рублей, ты и так Поэтарх».

Значительная часть работы Непомнящего посвящена анализу словообразовательных моделей Исаянца и окказионализмов как основы поэтики.

Непонятные слова в текстах могут быть именами собственными, названиями редких птиц и животных, но чаще всего это окказионализмы [слова, придуманные конкретным автором. — Прим. ред.].

При чтении приходится замедляться, чтобы установить значение, поскольку именно от этих непонятных слов часто зависит смысл всего текста. Например, «свежеживмороженный», «неадетварности (богов)», «дагерробыт», «небесоскреб», «Богдисатва», «(даль)бенгальна», «воронежницы», «аккомодациозно», «всблянь» и многие другие.

Исаянц уважительно относился ко всем живым существам. «Он ни о ком плохо не отзывается, титулы несусветные всем дает», — рассказывал директор галереи «Х.Л.А.М.» Алексей Горбунов. Уважение распространялось и на мир животных. Вот целый цикл «В зоосаде», посвященный памяти Хлебникова: в нем лань и зебры, зубр, страус, муравьед, бегемот, кенгуру, ябиру, песцы, крокодил, пингвины, попугаи, пеликан, волк, рысь, олень, змея, ослы, разные рыбы, слоны, ламы, львы, пумы, орангутанг. В первом же стихотворении «Лебеди» ключ ко всему циклу: «…Поводы вспомнить названия / месяцев и зверей / на языке первой ласки…».

Вот пернатые и самый настоящий птичий язык: «Иллет», «Ифы», «Ир» — не просто окказионализмы, а совсем новые лексемы, основанные на звукоподражании («…За кругом круг — небес облет…»). Языком птиц Исаянц интересовался глубоко. Вот сравнение себя с «сутулой нептицей» («Я записался иностранцем…»). Вот посвящение Анастасии Цветаевой «Голубь». С тварями земными, водными и небесными он контактировал не меньше, чем с людьми. И совсем иное — халатное и небрежное — отношение было у поэта к вещам и деньгам.

Среди машинописных рукописей Исаянца 1970-х годов, присланных сохранившим их человеком из Ельца, выделяется цикл из четырех стихотворений «Сны». Стихи с мотивом сновидения в изобилии встречаются и в более позднем творчестве. Сон делит время на до и после, но главное, видения в период сна содержат самого героя: «себе я снился…», — говорит он в стихотворении «Не помню, долго ли, но целый век я спал…». «…И снюсь покинутой Москве» — в стихотворении «Я записался иностранцем…».

Исаянц как автор ведет постоянный диалог с Богом и мирозданием или же с тем визави, неназванность которого превращает адресуемые ему вопросы в риторические. Можно сказать, что герой Исаянца находится в состоянии перманентного вопрошания. «Кому, кто, как, зачем?» — вопросы часто начинают, а бывает, что и строят весь текст. Отчасти это уверенность в том, что ответ будет дан (и в существовании самих отвечающих, того же Бога); отчасти, напротив, сомнение во всем сущем, состояние неизвестности, вечное ученичество.

***

Кто слух мой вещий браковал?

Кто здесь искал меня? Кто звал —

так громко, что в моем ущелье

устроил каменный обвал?

И на века, как бы в пещере,

настиг, заклял, замуровал?К стихам моим на эту тему

кто, словно к зеркалу, приник?

Кто отразился в нем, как Демон,

чтоб лишь поправить воротник?

При всей идеалистичности и иллюзорности словесный мир поэта-странника предельно реалистичен и даже документален. В его стихах есть место гелевой ручке, которой он рисовал («Кому еще я снился, как полет?..»), подаренному Виктором Образцовым желтому рюкзаку («Я записался иностранцем, / отяготился желтым ранцем…»), именам Ельцина и Клинтона. Не говоря уже о многочисленных топонимах: в стихах упоминаются Воронеж (город и река), Москва, Уфа, Сторожевое, станции Тверская и Спасская, Наска, Нил, Воронежское море, селенье Талиш и многие другие места. Его землякам очевидна документальность строки «С огромным морем, бывшим тихой речкой» в стихотворении «Движенье туч под вечер на июль…». Дело в том, что река Воронеж в 1970-е годы была превращена в крупное водохранилище, и из-за размеров его окрестили Воронежским морем. Автобиографично звучит и строка «Мне в полуслышащее проникали ухо…» («Блистательная жизни показуха…») — в последние годы Исаянц плохо слышал.

Пространство города, его стен для поэта как бумага или социальная сеть, где можно развернуть литературную лабораторию:

…В неукротимой жажде слов,

в речах, бессвязных до предела,

вчера я здесь кусочком мела

забор стихами исписал…

Пришел, чтоб выправить финал —

а он уж сломан! Нет кустов…Но я сегодня не спешу,

все на соседнем напишу —

уж очень хочется опять

издалека взглянуть… понять!«О, старых улиц естество!..»

Одна из самых ярких традиций, продолжаемых Исаянцем, — написание стихов в жанре In memoriam, в память об ушедших.

Это и множество стихов о матери, готовых сложиться в единый реквием; и посвящения великим — Хлебникову, Пастернаку, Прасолову, Параджанову; и посвящения знакомым — памяти друзей («Непоправимо тяжело…») и стихи «С Н. Е. Штемпель на выставке фарфора».

Около 30 стихотворений, по его словам, Исаянц посвятил Анастасии Цветаевой. В посвящении Арсению Александровичу Тарковскому «Из живой воздушной глины…» Исаянц называет себя так: «я… последний бусик» на нитке, олицетворяющей традицию, в которую вписаны Цветаевы и Тарковский.

Некоторые стихи существуют в разных редакциях. Например, Цветаева цитирует «Пролетку» (мечтание героя о пролетке как позитивном аналоге неудобного самолета), и здесь стихотворение содержит всего четыре строфы. В другом варианте, присланном из Ельца, строф уже девять и текст обогащен цитатой из Пастернака про «шесть гривен» и сравнением пролетки с трамваем и автобусом.

«Я — ангелов писал»

В последние годы жизни Исаянц совсем уже не писал стихов. Но картины рисовал до последних дней и обычно сопровождал их подписями-пояснениями. Новые работы он приносил в галерею современного искусства «Х. Л. А. М.» в Воронеже, последний раз — в конце декабря 2018-го, буквально за несколько дней до своей кончины. Создатель галереи Алексей Горбунов считает, что обычный для него жанр «картинка плюс текст» является продолжением традиции, в которой работали многие художники.

«Прием очень древний, корни берет в народном искусстве, в России, в частности, из лубка. В начале ХХ века стали широко использоваться приемы народного искусства вообще, и в частности использование в живописи текста. В 1910–1920-е годы это супрематисты (Эль Лисицкий, Казимир Малевич и другие), футуристы (Давид Бурлюк, „Окна РОСТА“ Маяковского), позже в 1970-е, 1980-е, 1990-е годы это концептуалисты Илья Кабаков, Эрик Булатов, Виктор Пивоваров, Константин Звездочетов и так далее, в Воронеже — Александр Ножкин и не только. Тексты же в работах Валерия Исаянца не плакатного, не ироничного свойства. Ведь он прежде всего поэт, поэтому всюду — и в своей живописи, и в своей речи — он высекает чудо поэзии».

В 2016 году работы Исаянца участвовали в выставке «В славном городе Воронеже» в московском центре современного искусства «Винзавод». В 2017-м в галерее «Х.Л.А.М.» состоялась первая его персональная выставка «Орфей причаливает в ад». Ее показали также в Москве в Доме на набережной, в январе 2019 года, уже после смерти Исаянца. Экспозиция стала данью его памяти.

Другие публикации о Валерии Исаянце:

- Станислав Айдинян, статья о книге Анастасии Цветаевой «История одного путешествия». Станислав Айдинян — филолог, писатель, был литературным редактором и секретарем А. И. Цветаевой, член ученого совета Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых.

- Лена Дудукина «Гений под брезентом»

- Константин Добровицкий «Самоочевидность инобытия»

Валерий Исаянц. Стихи

***

Какой цветок упал в открытый рот

всегда уместно, к слову говорящих?

Цветок — на блюдечке. А дальше бутерброд —

повыше, для сыгравших в долгий ящик.

Не выплюнуть ромштекс, где лепестки —

и розовым, и красным… Шли по днищу

тарелки — два вьюнка: твоей тоски

и удивленья; счет пошел — за тысячу…

Тарелку мы не думали разбить.

Что было в горле? Говорилось — «пить».

***

За горизонт в горизонтальном лифте

тащусь на север по боку земли.

О Господи, зачем так молчалив ты?

Скажи лифтерам, чтобы подмели

все эти звезды, фантики и спички.

Сор не растет, не тает, не горит,

но развращает душу Елекрички,

ползущую на встречный Елекрик.

***

Самое раннее (9 лет)

Мне песня одиночества слышна.

И нет времен, но есть полет снежинок,

с самим собой неверный поединок

и полная забвенья тишина.

Трещат спирали электрокамина,

и тихий свет, и переплет карминный

(«Эмиль Верхарн»). Едва сквозь забытье

струится память. Искрою нежданной

вверяет мне искомую строку,

и я встаю, и я уже бегу

по лестнице времен. В какие годы?

Мне с каждым днем труднее расставаться

в том будущем с тобой…

***

Опять ко мне приходит страсть

Жалеть меня не приручивших

И помогавших мне упасть…

Она еще нежней и тише

Любимой женщиною дышит

Чуть стороною, за плечом.

Не говорю ей ни о чем.

***

Мы встретились на иньском берегу

у мерных льдин в балтийстовом просторе.

Небережливо льемся в сольный гул,

что волнам Адриатики проспорен.

Я — нварь дрожащий. Ветер и мороз

воплощены, как зов трубы и свиток.

Я ничего не помню из-за слез,

но нить моей печали не извита

и тянется к отверстию в углу.

Здесь рукописи гаснут, как мигрени.

Я прохожу, как дромадер в иглу,

в костюме-тройке светоизмерений.

И голос мой в молчанье тяжелеет,

и Слово слышит, как его зову.

***

Неси, Атлант, чересполосицу,

одетый в тысячу солей.

Слова и жизни — переносятся,

и небеса — не тяжелей.

***

Лицо магнитит мелкие частицы.

И что я принимал за комаров,

клещей и мошек, крошечных жучков,

каких-то тлей, летящих мне в глазницы, —

на самом деле было из металла,

как будто жести, острой и колючей,

и это все мне так напоминало

ощупыванье моего лица

руками распыленного слепца —

родной, развоплощенной, но живучей

субстанции, что здесь меня искала,

нашла, приникла, — и от боли жгучей

я застонал, и тут она узнала

меня — и тотчас же живой прикрыла тучей,

всю ночь баюкала, звенела и жужжала.

***

Я записался иностранцем,

отяготился желтым ранцем

и, как сутулая нептица,

дошел до киевской границы.

Прилег под кустиком в траве

и снюсь покинутой Москве.