Сталин, ружья — хорошо. Как художник-аутсайдер Александр Лобанов создал собственный мир из осколков советской пропаганды

Запертый пожизненно в психиатрической больнице глухонемой художник Александр Лобанов первые десять лет заключения пытался сопротивляться своей судьбе: рычал, мычал, заворачивался в одеяло и писал в тетради «покойник — хорошо». А после того, как умерла его мать, он начал сотнями рисовать картины со Сталиным, ружьями и другими атрибутами советской патриотической пропаганды. «Нож» публикует главу из вышедшей в ИД «Городец» книги искусствоведки Анны Суворовой «Аутсайдерское искусство в России», посвященную одному из самых известных художников-аутсайдеров советского периода.

Творческая история Александра Лобанова захватывает большую часть ХХ века, он начал рисовать еще в детстве и создавал рисунки и коллажи на протяжении почти всего времени пребывания в психиатрической больнице «Афонино», до конца жизни.

В России работы Александра Лобанова впервые были показаны на выставках, организованных ярославским психиатром Владимиром Гавриловым; мировая известность пришла к Александру Лобанову в 2000-е годы, когда организовали его персональные выставки за рубежом. Анализировал произведения Александра Лобанова психиатр Владимир Гаврилов, который сформировал подходы к изучению работ художника-аутсайдера, а также собрал сведения о его жизни. В период 2000-х годов были опубликованы и другие статьи, тексты для каталогов об Александре Лобанове.

Читайте также

Подходы, обозначенные Владимиром Гавриловым, во многом повторяются в зарубежных исследованиях 2000-х годов. Иной аналитический фокус представляет оригинальный аналитический текст Элизабет Анстетт «Арт брют и одержимость: рисовальщики Данциг Балдаев и Александр Лобанов». Антрополог сопоставляет образность работ Александра Лобанова и Данцига Балдаева — людей с очень разными судьбами, но с хронологически почти равной историей жизни в одной стране. Оба имели опыт жизни в специфической, изолированной среде — ГУЛАГ и тюрьма для Балдаева, который был надзирателем, коллекционером тюремных татуировок, и психиатрическая больница для Лобанова, который содержался там более полувека. По мысли исследовательницы, рисунки обоих имеют навязчивый характер (постоянное изображение оружия у Лобанова и аналогия с татуированным телом у Балдаева). Также тысячи изображений Лобанова и Балдаева демонстрируют тесную связь с фотографией и автобиографическими основаниями творчества.

В перспективе данного исследования важен вывод антрополога: искусство Александра Лобанова и Данцига Балдаева, как бы ни были уникальны художники по своим масштабам и сложности, выдвигает гипотезу о существовании некоторого советского жанра, представляющего собой навязчивую идею, воплотившую век насилия и массовых преступлений.

Исследование Элизабет Анстетт, убедительность применения некоторой идеологической оптики позволяют продолжить разговор в данном направлении. В качестве базового подхода логично использовать теорию дискурса, подкрепляя ее трудами Бориса Гройса о политической власти и ее влиянии. В ходе исследований Владимира Гаврилова выявлено отсутствие психиатрического диагноза у Александра Лобанова, что позволяет снять вопрос о глубокой личностной деструкции Лобанова и отказаться от анализа его произведений в контексте психопатологии. В ходе междисциплинарного исследования творчества художника-аутсайдера можно применить также теорию социальной драматургии Ирвинга Гофмана. Отдельные аспекты личностной акцентуации Лобанова возможно прояснить посредством обращения к работам психологов о специфике компенсаторной деятельности у глухих. Ключевым методологическим подходом исследования стал дискурс-анализ, дополненный семиотическим и формальным анализом в рассмотрении конкретных произведений.

Советская идеология формирует нового человека. Идеология оказывается всепроникающей, даже изолянты — вынужденные или добровольные — живут в этой постоянно производящей образы и смыслы советской идеологической машине. Борис Гройс отмечает, что политические мероприятия советской идеологии были направлены на формирование нового коммунистического человечества, это касалось всех граждан государства и оказывало глубокое воздействие на их психику. Продуктом этой идеологической работы стала «некая коллективная душа — психическая территория, сувереном которой являлось государство».

Давление и тотальность официальной советской идеологии, по сути, подвергали огосударствлению любую частную психологию.

Поле искусства формируемо в исторической перспективе, художник же служит своеобразным (иногда невольным) апроприатором различных стилей, религиозных и идеологических символов, визуальности массовой культуры, рекламы, образов искусства прошлого. Профессиональный художник рефлексивен; действуя «на территории» коллективных переживаний, он стремится к отзыву публики. В случае аутсайдерского искусства художественная приватизация оказывается нереверсируемой, творец неотделим от этого коллективного опыта.

Но трансляция смыслов и визуальности советской идеологии имела не только нисходящий характер. По мысли Мишеля Фуко, власть, скорее, имеет горизонтальный характер: равные структурируют поведение равных, то есть у всех есть рычаги влиять на других.

Подразумевая, что в случае с Александром Лобановым мы анализируем не пример глубокой психопатологии, а личностную акцентуацию и изоляцию, усиленную глухонемотой, здесь возможно применить методологические подходы, используемые при репрезентации личности. Лобанов конструирует иного себя в своих рисунках и коллажированных фотопортретах, его «маска» становится частью «Я» художника. Как описывает Ирвинг Гофман, индивид может быть полностью захвачен собственной игрой и искренне верить, что создаваемая им реальность или впечатление о ней — это и есть доподлинная действительность. По мысли Гофмана, поскольку маска представляет роль, которую индивид старается оправдать своей жизнью, «эта маска есть наше более истинное Я, чем то Я, каким нам хотелось бы быть». В итоге понятие о роли становится «второй натурой» индивида и составной частью его личности.

Таким образом, в рамках обозначенного фокуса исследования творческой истории Александра Лобанова и выбранных методологий возможно поставить несколько исследовательских вопросов:

- Является ли исключенный тотально исключенным? Описание художника-аутсайдера как человека «за пределами сообществ» оказывается ли абсолютизирующим определением или касается только поля принятого «правильного» искусства, «правильных» сообществ? А также являются ли смыслы и образы тотальными в советской идеологии и как они функционируют, проникая в изолированные сообщества?

- Как влияла специфика личностного опыта и мироощущения на конструирование образности? И в целом на сам процесс ее производства?

Ментальный статус Александра Лобанова неоднозначен. В позиционировании в рамках зарубежных выставок и статьях обозначались отсылки к безумию, тогда как Владимир Гаврилов склоняется к версии о личностной акцентуации, что служит крайним вариантом нормы.

В сочетании с глухонемотой (которая в отсутствии обучения привела к сниженному согласно возрастной нормы интеллекту) и отсутствием педагогической коррекции у Александра Лобанова нарушается адаптация в обществе, что в определенный момент приводит к психопатизации и помещению его в психиатрическую лечебницу (которая в условиях послевоенного времени служила для Лобанова не лечебным, а коррекционным учреждением).

Психологические особенности глухонемых людей специалисты описывают следующим образом: такие люди могут быть легко ранимы, чувствительны, их внутренний мир состоит из переживаний и травм. В случае с Лобановым «стали замечать и повышенную обидчивость: озлобленным мог выгнать младших детей из комнаты или на их глазах во дворе сжечь свои рисунки [...] он не слушается родственников, и в очередной период нервной взвинченности юный бунтарь сжигает документы семьи и облигации».

Психологи также отмечают, что глухие дети менее социально зрелы, чем их слышащие сверстники. Морально-этические представления в целом соответствуют социальным критериям общества, но страдают односторонностью, может существовать некритичность самооценки, ее завышенность. Исходя из особенностей описываемого психологического портрета Александра Лобанова, указанные характеристики были ему присущи. Они стали базисом для специфической личностной акцентуации и обусловили формирование определенных механизмов творчества и специфическую образность произведений.

Может быть интересно

Также важно выявить мотивы и механизмы прихода к процессу рисования. В ряде исследований выдвигается гипотеза о психотической вспышке, вызванной затоплением места детства — Мологи — и помещением Лобанова в психиатрическую больницу в 1947 году. В интерпретациях исследователей появляются и мотивы мистификации этого момента, как, например, идея о том, что Лобанов оказывается в состоянии радикальной деперсонализации, которое должен пройти, чтобы получить доступ к новой творческой силе, трансформироваться в преображенную личность. Но момент «перерождения» в новую личность не может быть подтвержден в ходе анализа пребывания Лобанова в больнице в первые годы. Напротив, мы наблюдаем сопротивление личности новым обстоятельствам. Владимир Гаврилов пишет:

«Первое десятилетие в стационаре он протестовал: то по неделе застывал во внутриутробной позе (не кататония, а — доступная его пониманию — реакция ухода из жизни!), то становился крайне злобным, агрессивным, возбужденным: мычал и плевался».

Акцентуация, которую можно наблюдать у Лобанова, — крайний вариант нормы. Нарушение адаптации, а также сниженный интеллект, что могло быть также связано и с нарушением социализации в связи с глухонемотой, привели к описываемой психопатизации. Таким образом, поведение Александра Лобанова укладывается в реакцию человека на помещение в чуждую, враждебную ему среду и, как следствие, проявление различных механизмов психологической защиты в подобной ситуации. Исследователи разделяют механизмы психологической защиты по уровню зрелости на две группы: 1) проективные (вытеснение, отрицание, регрессия, реактивное образование) и 2) дефензивные (рационализация, сублимация, интеллектуализация, проекция, компенсация). Согласно исследованиям, у глухих людей более развиты дефензивные механизмы психологической защиты.

Анализируя последние годы нахождения Лобанова-подростка в семье и первый период пребывания Лобанова в интернате, можно наблюдать проективные формы психологической защиты: он лежит в кровати, завернувшись в покрывало, пытается покончить с собой, пишет в своих тетрадях «покойник хорошо».

Но к середине 1960-х годов механизмы психологической защиты у Лобанова прогрессируют, проективные сменяются дефензивными. Современные исследования показывают, что интеллектуализация (в том числе сублимация) для глухих становится одним из ключевых механизмов психологической защиты (она в два раза более часта, чем у других подростков). Иными словами, происходит переключение импульсов, социально нежелательных в данной ситуации (агрессивности, сексуальной энергии), на другие, социально желательные для индивида и общества формы активности. Интеллектуализация — один из наиболее «зрелых» механизмов защиты. Как описывают исследователи, такого рода механизм защиты часто наблюдается у людей с большим разрывом между уровнем притязаний и возможностями.

После смерти матери в 1964 году Лобанов начинает рисовать — именно это становится инструментом психологической защиты в данной ситуации. Глухонемота Лобанова приводит к тому, что визуальные источники становятся для него главными смыслообразующими основаниями. Но, более того, в отсутствии возможности реального конструирования своего места в социальной иерархии Лобанов использует рисование как инструмент социальной репрезентации. Конструируя свою личность, Лобанов мыслит не границами закрытого лечебного учреждения, а тем миром большой советской реальности, который, обладая тотальностью, проникал и в психиатрическую лечебницу посредством советских фильмов, журналов, агитационной пропаганды.

Общее число работ Александра Лобанова около тысячи, это рисунки формата альбомного листа и вдвое больше, фотоколлажи с нарисованными рамками, а также сами рамы, вырезанные двухмерные разрисованные ружья и тексты в записных книжках. Автопортреты (рисованные и коллажированные) составляют большую часть наследия Лобанова. Более того, часто образы героев многих его работ приобретают автопортретные черты. О мотивах обращения Лобанова к автопортрету пишет Владимир Гаврилов:

«Собственное самоутверждение художника, подавленное в силу его умственных и физических недостатков, выплескивалось в желании изображать себя с оружием, символизирующим его мужское достоинство и являющимся символом „отпугивания“».

В этих механизмах действует не психическая патология и конструирование инореальности, а стремление к утверждению себя в пределах данного социума.

Согласно теории Ирвинга Гофмана, индивид хочет внушить высокое мнение о себе. Он желает поддерживать взаимодействие с другими или обмануть, запутать, сбить с толку, противодействовать им. Независимо от конкретной цели, присутствующей в сознании индивида, и мотивов он может стремиться контролировать поведение других и ждать ответной реакции на свои действия. Лобановым движет стремление продемонстрировать себя другим: не бесправным больным закрытой больницы, живущим в 16-местной палате, а героем, обладающим силой и готовым защитить. Из различных источников визуальных нарративов, которые были доступны в психиатрической лечебнице, Лобанов выбирает те, что ассоциированы с силой. Владимир Гаврилов отмечает, что Лобанов «начинает активно собирать и складывать в свой чемоданчик под кроватью вырезки из газет и журналов (таких как: „Охота и охотничье хозяйство“, „Огонек“, „Смена“), листки отрывных календарей, открытки, объединенные единой тематикой охотничьего или военно-исторического сюжета». В этом явственно заимствование смыслов и образности официального советского плаката и другой наглядной агитации. Этот «захват» смыслов и визуальности направлен на усиление Лобановым своего «Я» посредством визуальной репрезентации.

Ориентация именно на репрезентацию в автопортретах Лобанова подтверждается самим форматом изображения. Портреты и автопортреты Александра всегда сконструированы определенным образом: они тяготеют к формату репродукции или портрета, кустарно оформленного в фотоателье, то есть подразумевают некоторое идиллическое, сконструированное, «образцовое» изображение представляемой персоны. Маркеры, приближающие автопортреты Лобанова к «парадному» портрету советского агитпропа: статичная, клишированная композиция и ракурс, орнаментированные рамки и подпись изображаемой персоны в нижней части композиции.

В этом конструировании через автопортрет Лобанов словно вводит себя в большую социальную реальность:

«Мы приходим в этот мир как биологические особи, приобретаем характерную роль и становимся личностями».

В сконструированных в рисунках образах Александр Лобанов становится личностью, которая имеет статус в обществе. В категориях теории Ирвинга Гофмана конструируемый «личный передний план» согласуется с информацией, которую передают визуальные маркеры и социальные переменные состояния индивида.

С середины 1970-х годов Александр Лобанов меняет медиа автопортрета: от рисованного изображения он переходит к приемам коллажа, соединяя собственные фотографии и рисованные символические и декоративные элементы (ружья, рамки). В более ранних исследованиях фотоколлажи Лобанова, созданные между 1975 и 1990 годами, описываются как опирающиеся на компульсивную практику фотографического автопортрета, при этом фотографический носитель берет на себя функцию идеального рисунка, точно воспроизводящего индивида. Но важно также учитывать тотальность идеологизированной визуальности. Эпоха 1960–1970-х годов — время изменения языка агитационной пропаганды, меняется и характер иллюстраций в журналах: рисованные или очень сильно ретушированные фотографии вытесняются акцентно фотографическими изображениями, более непосредственными композициями. Это изменение «глобальной» визуальности приводит к появлению у Лобанова фотоколлажа.

Тотальность средств наглядной агитации инспирировала большой спектр образов, мифов и представлений, формировавшихся и бытовавших в массовом сознании советской эпохи. Какие именно образы стали наиболее мощными и оказали влияние на искусство Лобанова? Какие смысловые и визуальные нарративы проникли за стены провинциальной психиатрической больницы? Согласно свидетельствам биографа Александра Лобанова, собираемые вырезки из журналов и газет, листки отрывных календарей, открытки были объединены единой тематикой: охотничьей или военно-исторической.

Милитаризированная визуальность и образность была одной из ключевых интенций эпохи. Она концентрированно присутствует во всех тематически и жанрово разных рисунках Лобанова.

Читайте также

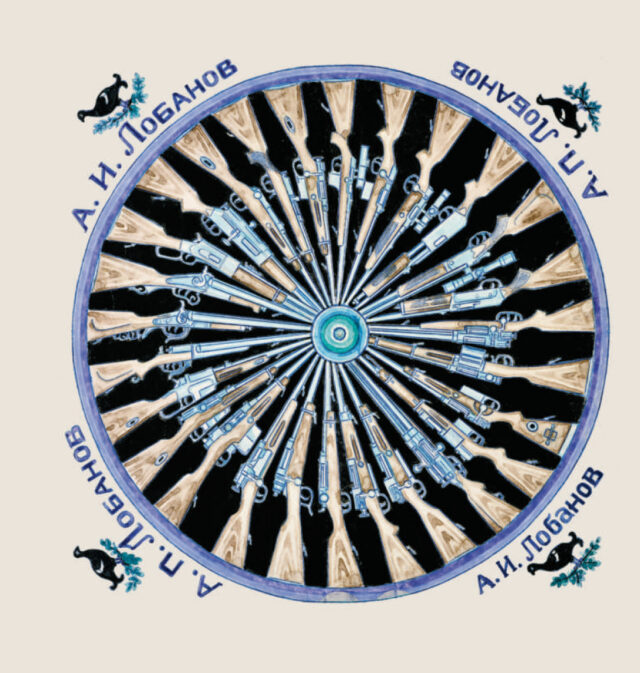

Милитаристские мотивы присутствуют в качестве функционально оправданных предметов (в мотивах охоты), некоторые атрибуты — символы силы или орнаментально выстроенные обрамления из охотничьих ружей. Специфика и трансформация оружия в рисунках Лобанова описаны в текстах 2000-х годов. Другими символическими предметами стали символы и мотивы, связанные с государственной идеологией: гербы и флаги СССР, армейская и флотская символика. Милитаризм советского государства поддерживался военизированными парадами, многочисленными сдачами норм ГТО, почетными званиями «Ворошиловский стрелок». Военизированная реальность многократно воспроизводилась в кинофильмах, картинах, плакатах наглядной агитации. Военный человек имел почет и уважение в обществе, был героем: его портреты оказывались на обложках журналов, газеты пестрели военными хрониками.

Это стало некоторой желанной «маской» для социальной репрезентации Александра Лобанова и наиболее распространенной образностью его работ. Владимир Гаврилов пишет:

«Глухой и немой человек искренне и глубоко усваивал эту единственно доступную ему сторону жизни. Однако его интересовала не сама патриотическая идея, а только материальные предметы, нередко сопутствующие при утверждении этих идей — разного рода огнестрельное оружие».

По свидетельству биографов, Александр Лобанов часто смотрел кинофильмы (в больнице существовала практика показа кинокартин), причем ротация была небольшая и одни и те же фильмы показывали часто. На примере можно проанализировать процесс апроприации Лобановом визуальных кодов идеологии. На одном из рисунков, изображающих «героические» мотивы, есть подпись, отсылающая к фильму «Мы из Кронштадта» 1936 года. Лобанов, сохраняя основную фабулу и композицию, удаляет «лишнего» персонажа, а некоторые детали, усиливающие символическое значение, напротив, появляются в композиции. Эти символические мотивы размещаются в правой части изображения и представляют некоторый исторический обзор вооружения: танк, пулемет времен Гражданской войны, револьверы и винтовка. Лобанов действует в логике апроприации наиболее «сильных» образов, которые служат частью некоторого властного нарратива. Также важно отметить, что Лобанов не перерисовывает композицию плаката, удаляет седовласого героя (у Лобанова достаточно стереотипная иконография героя его картин — люди с чертами старости им не изображаются).

Но в символическом пространстве советской идеологии возраст не властен только над вождями. Образ вождя — один из важных для всего визуального нарратива тоталитарного периода: за портреты вождей художники получали государственные премии, вожди смотрят со страниц газет и журналов, репродукций со стен школ и проходных заводов. Изображения Сталина, реже Ленина появляются у Александра Лобанова на протяжении нескольких десятилетий творческой истории. По мысли Владимира Гаврилова, «изображая их, художник как бы отказывался от „Я“ — идеала, заменяя его массовым, воплощенным в вожде. Возможно, „Отца народов“ он воспринимал обобщенным образом заступника».

Возможно ли говорить о «Я» художника в данном случае? Или это та самая горизонтальная власть? Принятие власти и ретрансляция власти, включение в эту глобальную сеть власти?

Александр Лобанов следует ключевым паттернам изображения Сталина. Этот образ почти всегда статичен, что соответствовало наиболее часто тиражируемым образам. Сталин всегда в гимнастерке, без головного убора (редко в фуражке), под портретом всегда есть подпись «И.В. Сталин» — как делали на тиражируемых портретах эпохи культа личности.

Но далее в конструировании образа Лобанов идет по пути наращивания, усиления символической значимости изображения. Образ Сталина дополняется милитаристскими элементами — ружьями (что служит исключительным иконографическим изображением) — это некоторая константа для Лобанова. Другие, вариативные, элементы — символы государственности — гербы и флаги СССР, значки РКК, аэропланы, зенитки и пулеметы, якоря и другие символы флота. Есть и вольные, «негосударственные» мотивы, которые преимущественно образуют пространство рамы, — цветы, растения, птицы. Важно также отметить, что все портреты имеют акцентированно декоративный характер, почти всегда они обрамлены овальной орнаментированной рамой. Типологически эти портреты близки автопортретным изображениям.

Корни и механизм заимствований Александром Лобановым идеологического текста эпохи можно проанализировать, рассматривая композиционные изображения Сталина. Иконография Сталина включает небольшое число сюжетных композиций. У Лобанова встречается несколько таких заимствований из массовой пропаганды или образов тиражируемого соцреализма. Так, например, парный портрет Сталина и Ворошилова, возможно, инспирирован известным жанровым портретом Александра Герасимова. Более явным обращением к сложившейся иконографии становится портрет Сталина и Гели Маркизовой — образ с фотографии 1936 года, многократно тиражированный массовой пропагандой. По этому рисунку Лобанова заметно, что он сохраняет основные формальные характеристики (внешность, детали одежды), но при этом добавляет несколько фантастических деталей: розовые поля на заднем плане, символы государственности (гербы и звезды) и якоря на рамке.

Тотальность идеологии обуславливает и формальный язык рисунков Александра Лобанова. В его работах заметно заимствование ряда стилистических аспектов, характерных для визуальности советской культуры.

Одним из характерных маркеров советской визуальной пропаганды стала повторяемость, клишированность образов и стилистических приемов, это касается композиционных схем, специфики тонального и цветового решения иллюстраций и плакатов. Репетативность формального решения — один из узнаваемых приемов и у Лобанова: постоянно появляются одни и те же элементы, изображенные почти одинаково.

Герои рисунков Лобанова всегда в одном ракурсе, их тела и лица неподвижны.

Как считает Анстетт, это может быть проявлением психопатологии. Но в равной степени этот прием заметен и в работах профессиональных оформителей и иллюстраторов «массовой продукции» сталинского периода.

Другим объединяющим аспектом советской визуальности и работ Лобанова становится текст в изображении. Советские плакаты, иллюстрированные инструкции, картинки в журналах — то, что было доступной визуальностью для пациента психиатрической больницы «Афонино» — выстроены в сочетании текста и изображения. Назидательность и нарративность — характерная черта советского агитпропа — заимствуется Лобановым для произведений. Более того, текст в изображении обладает интенцией власти, он приказывает, побуждает к действию, нормирует поведение человека. Для Лобанова текст становится одним из важных элементов рисунков, иногда занимая до четверти поверхности листа, и носит также компенсаторный характер: немой художник таким образом обретает голос в театре социальной драматургии.

Связь с визуальной риторикой эпохи имеет также и такая черта рисунков Александра Лобанова, как искусственность, или имитирующий характер изображений. Это качество также совпадает с визуальной риторикой визуальности массовой изобразительной продукции: дидактично прорисованные, предметные, но не «живые» плакаты, отретушированные до состояния картины фотографии. Визуальный язык рисунков Александра Лобанова отмечен этой печатью имитационности искусства: изображения очень детализированные, но при этом лишенные энергии движения, пластичности и спонтанности искусства.

Орнаментальность рисунков Лобанова связна с искусственностью и имитационностью. Цветы, арабески, орнаментальные полосы иногда занимают более половины изображения. Эта черта визуальности связывается с рыночной массовой изобразительной продукцией, китчевыми портретами и картинками, продававшимися на базаре.

Смыслово окрашенные символы и элементы композиций выстаиваются Лобановым по принципу бесконечно двоящихся, повторяющихся фракталов в рамах и фоне рисунков.

В этой же логике можно рассматривать и серийный характер рисунков Лобанова.

Тотальность идеологии не позволяет говорить об абсолютной исключенности художника-аутсайдера советской эпохи. Смыслы и визуальные нарративы проникают в мир «исключенных» посредством плакатов, открыток, инструкций, лозунгов, кинофильмов. Идеологические нарративы, проникая в изолированные сообщества, оказываются функциональны, они заимствуются и адаптируются для своих целей, например позволяют сконструировать доминантный образ в театре социальной репрезентации. Наиболее мощными и влиятельными нарративами советской эпохи становятся милитаризм, образы героев и вождей, а также специфический визуальный язык советской пропаганды, включающий такие черты, как репетитивность, имитационность, наличие текста.

В случае с Александром Лобановым специфика личностного опыта и мироощущения оказала влияние на конструирование образности и сам процесс ее производства, а именно: склонность к интеллектуализации компенсаторных механизмов, стремление к нарративности изображений вследствие глухонемоты.