Светящаяся тьма парижского испанца. Почему Эдуард Мане — не импрессионист

Современники называли его «мексиканским Гойей», но сегодня Мане знают как импрессиониста. Его самые известные работы — «Завтрак на траве» и «Олимпию» — экспонируют в музее Орсе именно в контексте импрессионистов и постимпрессионистов. Но действительно ли корректно считать Эдуарда Мане импрессионистом? О том, почему его называли «одичавшим Гойей в памперсах», а также чем он отличался от коллег и современников, рассказывает искусствовед и автор канала «Банное барокко» Анастасия Семенович.

Об Эдуарде Мане (1832–1883) обычно говорят в контексте импрессионизма. В парижском музее Орсе его работы находятся рядом с импрессионистскими и постимпрессионистскими, искусствовед Лионелло Вентури в книге «От Мане до Лотрека» анализирует работы Мане именно как представителя этого движения. Конечно, принадлежность к импрессионизму, как и к любому другому художественному течению — во многом условность, но Мане слишком выбивается даже этой условности. Предлагаем взглянуть на него с другой стороны.

Эдуард Мане родился в семье парижского юриста (отец художника Огюст Мане руководил департаментом в Министерстве юстиции, потом был судьей в парижском апелляционном суде) и во многих смыслах был истинным французским буржуа. У него, например, не было необходимости зарабатывать живописью на жизнь. Во время учебы в колледже в 1844–1848 годах он подружился с Антоненом Прустом (1832–1905) — будущим политиком и публицистом (и первым французским министром культуры). Тогда же Мане увлекся рисованием. Правда, в классе ему предлагали рисовать с гравюр и орнаментальных рельефов, так что Мане скучал и при случае убегал в гимнастический зал, который находился по соседству. Он часто ходил в Лувр, где до 1848 года можно было увидеть собрание испанской живописи, принадлежавшее королю Луи-Филиппу (1773–1850).

Там были работы Эль Греко (1541–1614), Хосе де Риберы (1591–1652), Диего Веласкеса (1599–1660), Франсиско Гойи (1746–1828). Запомните эту деталь — «испанский» мотив важен для понимания творчества Мане, и, возможно, более важен, чем импрессионизм.

В 1848 году во Франции произошла революция, Луи-Филипп отрекся от престола, и в итоге президентом провозглашенной тогда Второй республики стал племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон Бонапарт. Мане в 1850 году вместе с Антоненом Прустом поступил в мастерскую художника-академиста Тома Кутюра (1815–1879). Учителя Мане не слишком уважал, но, тем не менее, продолжал заниматься. Впрочем, Кутюр, по воспоминаниям Пруста, в мастерской появлялся дважды в неделю, и, «окидывая рассеянным взглядом наши этюды, объявлял перерыв, рассказывал анекдоты о своем учителе Гро и затем исчезал». По понедельникам в мастерской ставили модель на неделю, и Мане регулярно ссорился с профессиональными натурщиками. Пруст вспоминал: «Вставая на стол, они принимали традиционные, манерные позы. „Вы разучились быть естественными! — кричал им Мане. — Разве вы так двигаетесь, когда идете купить пучок редиски с лотка?“». Натурщиков, которых хвалили современники-академисты, Мане называл «гипсовыми слепками», и однажды привел нового человека, чтобы работать с более живой натурой, но скоро тот тоже начал «напрягать мускулы и принимать героические позы».

Мане быстро понял, что не хочет работать с сюжетами из Античности и Средневековья, а определение «историческая картина» в его речи стало ругательным. Но несогласие с академическим подходом не означало, что Мане стал художником-реалистом или импрессионистом. Уже уйдя от Кутюра, Мане говорил Прусту, что главное — «идти своей дорогой, не беспокоясь, что о тебе болтают». Так он и работал, но при этом страстно рвался в Салон — ежегодную официальную выставку, жюри которой ценило академическую манеру. Забегая вперед, скажем, что, даже полюбив световые эффекты и светлые тона Моне и Ренуара, Мане не стал принимать участия в выставках импрессионистов. В 1874 году Клод Моне (1840–1926), Огюст Ренуар (1841–1919), Камиль Писсарро (1830–1903), Берта Моризо (1841–1895), Поль Сезанн (1839–1906) и Эдгар Дега (1834–1917) организовали отдельную выставку, вызвав скандал. Тогда художников и начали называть импрессионистами — но Мане продолжал штурмовать Салон.

Возможно, дело было в его личности и темпераменте.

Он хотел признания — в понятном буржуазном смысле, и не собирался быть одиноким романтическим героем, как Винсент Ван Гог (1853–1890) или Поль Гоген (1848–1903).

Мане, судя по всему, был открытым и обаятельным в личном общении, от природы оптимистом. Антонен Пруст так описывал Мане в период работы у Кутюра: «В это время Мане был мускулистым человеком среднего роста. У него была ритмичная, исключительно элегантная походка. Как он ни старался утрировать эту походку и растягивать слова, подражая говору парижских гаменов (уличных мальчишек — Прим. авт.), ему не удавалось стать вульгарным — в нем чувствовалась порода. Под широким лбом выступал прямой, правильный нос. Приподнятые уголки рта придавали ему насмешливое выражение. У него были светлые глаза. Они были невелики, но отличались блеском и живостью. В молодости он носил длинные вьющиеся волосы, часто откидывая их назад. <...> Редко приходится встречать наружность столь привлекательную, как у Мане». А вот как писал о более зрелом Мане его друг, писатель Эмиль Золя: «Этот художник-бунтарь любил и ценил общество. Он мечтал об успехе — таком, каким он бывает в Париже, с комплиментами женщин, лестью прессы и приемами в салонах, с широкой жизнью среди восхищенной толпы».

Мане ушел от Кутюра вскоре после переворота в декабре 1851 года. Вторая республика перестала существовать, Луи-Наполеон решил стать императором, как его дядя. Мане сочувствовал погибшим в этом политическом водовороте: в воспоминаниях Пруста есть эпизод, когда они с Мане пришли на кладбище Монмартр, где «сложили под снопами соломы трупы жертв Луи-Наполеона. Видны были только головы. <...> На всех нас это страшное зрелище, оглашаемое криками узнавших среди убитых своих родных, произвело настолько гнетущее впечатление, что в мастерской, где всегда и над всем шутили, никто и никогда не обмолвился ни одним словом об этом посещении. Однако Мане сделал по этим впечатлениям рисунок, который он спрятал в папку, не желая никому показывать».

После переворота и разрыва с Кутюром Мане отправился путешествовать, смотреть старых мастеров. Он побывал в Дрездене, Праге, Вене, Мюнхене, ненадолго вернулся в Париж и уехал в Италию. Рим, облюбованный классицистами, он смотрел гораздо меньше, чем Флоренцию и Венецию, причем последней он уделил особенно много внимания. Здесь вспомним, что Венеция — город Тинторетто (1519–1594) и Тициана (1488/90—1576), имевший особую школу живописи, отличную от академической традиции, заложенной в Риме Пуссеном.

Не будем забывать и про испанское влияние. Критик и современник художника Эдмонд Базир (1846–1892) писал:

«С того момента, как он познакомился с картинами Веласкеса и Гойи и проанализировал их, перед ним открылись новые горизонты. Он понял, что такое полный свет, глядя на эти полотна, где даже черное светится. <...> Испания ошеломила и заполнила его, и он как бы сразу охватил ее, желая постичь, вернуть ей молодость и открыть новые пути, исходя из старых образцов».

Мане был не одинок в любви к испанцам: Эжен Делакруа (1798–1863) копировал офорты Гойи, на Гюстава Курбе (1819–1877) повлияли работы Риберы, но Мане действительно в своей манере «вернул молодость» испанской живописи, Испания впечаталась в него, как, например, древнерусское искусство — в Михаила Врубеля (1856–1910).

На суд салонного жюри Мане подавал работы с 1859 года. В 1861-м критика оценила его «Испанского гитариста» («Гитарреро»): Мане называли «парижским испанцем, которого связывает с Гойей какое-то таинственное родство». Но если в этой работе видели «мужественный талант», проявившийся «грубо, но сильно», то в остальном Мане предъявляли «пеструю мешанину из красных, синих, желтых и черных красок», а критик Поль де Сен-Виктор (1825–1881) едко сравнил Мане с Гойей не в пользу первого:

«Представьте себе Гойю, переселившегося в Мексику, ставшего дикарем в памперсах и малюющего картины кошенилью вместо красок — вот вам Мане».

В общем, для современников связь Мане со старыми мастерами была очевидна — правда, в их понимании он не «возвращал молодость» искусству прошлого, а лишь задирал и пародировал Гойю.

В 1863 году жюри Салона было особенно строгим, один художник теперь не мог подавать больше трех работ. Обстановка вокруг выставки накалялась, и Наполеон III счел забракованные жюри работы достойными выставки — так появился Салон отверженных. Он открылся чуть позже официального Салона, но в том же здании. Именно там зрители увидели «Завтрак на траве» (1863) Мане.

Картина фраппировала публику. На ней изображен странный пикник, в котором участвуют одетые мужчины и голая женщина. Она смотрит на зрителя (что особенно возмущало, героиню называли «уличной девкой»), пока мужчины общаются, будто не замечая ее, а в глубине композиции еще одна женщина — она купается. Мы видим на полотне резкие контрасты, а дальний план подсвечен, будто в театре, хотя художник убеждает, что все происходит на свежем воздухе. Современникам не нравилась неидеальность обнаженного тела любимой натурщицы Мане Викторины Меран (1844–1927), резкость света и фактура живописи — слишком заметные мазки. Но эта картина — многоуровневая иллюзия, не похожая на академизм, реализм или импрессионизм. Зато похожая на работы художников Возрождения. Джорджоне Мане, кстати, тоже копировал — как и многих старых мастеров.

В Салоне отверженных также были работы нидерландца Яна Йонкинда (1819–1891), Анри Фантен-Латура (1836–1904), Поля Сезанна и художников, другие картины которых прошли отбор в официальный Салон. В том же году Мане женился на Сюзанне Леенхофф и написал «Олимпию», которую не спешил отдавать на суд жюри. Ее представили в Салоне 1865 года, и это была искра, буря, безумие. Критики называли героиню «самкой гориллы, сделанной из каучука». Картине угрожали, по воспоминаниям Эдмонда Базира, тростями и зонтами, толпа «не расходились даже перед военным караулом», работу пришлось перевесить как можно выше.

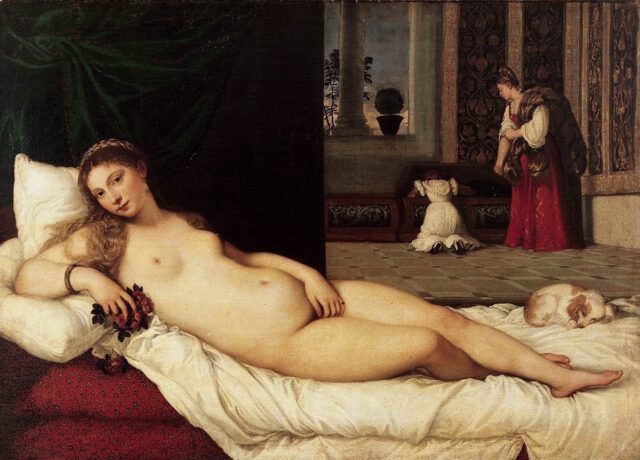

«Олимпия» иконографически связана с «Венерой Урбинской» (1538) Тициана — время вспомнить, как Мане проникся венецианской живописью. Он копировал работу Тициана, кроме того, символично, что он написал «Олимпию» именно в год своей женитьбы, потому что картина Тициана — вероятно, один из «свадебных портретов» Возрождения.

В работе Тициана зашифровано пожелание счастливого супружества, а женщина на полотне — богиня. Для эпохи Возрождения работа не была провокационной — тогда понятия о морали отличались от понятий XIX века.

Венера Тициана так же, как и героиня Мане, смотрит зрителю в глаза, а ее жест совсем уж бесстыжий — она ласкает себя (для эпохи, заказчика и задач картины это было ок). Мане «перепридумал» ее так, что она стала остро актуальной — и по содержанию, и по технике живописи. Он показал парижскую куртизанку с деловым взглядом и неидеальным телом. Зритель оказался в роли клиента, на которого смотрят оценивающе (и, заметьте, она не ласкает себя — ее рука уверенно прикрывает самое главное от клиента-зрителя до поры). Венера уже не та, в общем. Критики называли ее «грязной», а Мане интересовала игра светлых цветов (тело на ткани). Антонен Пруст писал, как за пару лет до появления «Олимпии» гулял с Мане по склону, где позже появился бульвар Малерб: «Рабочие, одетые в белое, выделялись на фоне менее белой стены, которая разрушалась под ударами, обдавая их облаком белой пыли. Мане долго и внимательно вглядывался в эту картину. „Вот она — симфония белого цвета — в мажоре, о которой говорит Теофиль Готье“». Посмотрев на «Олимпию», на «Венеру Урбинскую» и помня об эпизоде, описанном Прустом, можно сказать, что метод Мане — сложный синтез наблюдения за цветом и светом, усвоения приемов старых мастеров и чувства настоящего.

На критику Мане реагировал болезненно — он писал Шарлю Бодлеру, с которым дружил, что «оглох от криков», и с закрытием Салона художник уехал в Мадрид. Мане давно хотел съездить в Испанию и решил там переждать скандал. Он подолгу рассматривал работы Веласкеса, ездил в Толедо, чтобы увидеть Эль Греко. Писал, как радует его техника и темперамент испанских художников: Антонен Пруст вспоминал, что его друга впечатлила не только живопись, но и люди вокруг, улицы городов. В Прадо Мане, кроме живописи, замечал «очаровательных женщин в мантильях», придающих им «оригинальный колорит». Художник любил писать испанские костюмы и уважал черный цвет, которого традиционно много в испанской живописи и, напротив, нет у импрессионистов.

Судя по всему, поездка стала целительной для Мане. В 1867 году он с разрешения префекта полиции организовал свою выставку в Париже, выстроив небольшой барак на пустыре у моста Альма, и показал там пятьдесят своих работ, среди них — копии работ Веласкеса, Тициана и Тинторетто. В каталоге Мане писал, что «никогда не хотел выступать с протестом» — и если вспомнить, как он изучал старых мастеров, это замечание художника не кажется кокетством. Рядом (тоже в бараке) проходила выставка реалиста Гюстава Курбе (1819–1877), он зашел к коллеге и сказал только: «Сколько испанцев!».

Мане со всей силой темперамента то называл Францию «тупой страной», где «ничего значительного нельзя создать среди толпы чиновников от искусства», то предлагал реформировать Салон, а потом, в 1873 году, выставил там работу «За кружкой пива» и добился успеха у публики.

Клод Моне, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Берта Моризо, Эдгар Дега и Камиль Писсарро в 1874 году устроили свою выставку, после которой, как вы помните, и появилось прозвище «импрессионисты» — тогда оно было презрительным.

Мане же добивался «официального» признания. В выставках импрессионистов он участия так и не принял. Здесь снова вспомним, что Мане не был романтическим героем и не хотел пополнить число отверженных маргиналов. Один из его биографов, Жак де Биз, писал: «Для всех было полной неожиданностью, когда оказывались, что этот зловредный художник — прекрасно воспитанный и даже светский человек. Как? <...> Приходилось признать, что этот новый маэстро, которого пытались забросать грязью, обвиняя его в недопустимом и вредном реализме, — по свидетельствам всех, кто его знал и видел, — подлинный джентльмен в полном смысле этого слова — любезный, с прекрасными манерами и более того — в высшей степени элегантный». Де Биз отмечает и ловкую насмешливость Мане, и острый ум, называя его «натурой тонкой, наделенной проницательным и просвещенным умом, ирония которого казалась легким парением мысли». Словом, Мане был существом социальным, а не окопавшимся в мастерской капризным художником. Не стоит, правда, представлять его «буржуазность» как склонность к излишествам. Современники вспоминали, что в последней мастерской Мане обстановка была самая простая: диван, стулья, кушетка, бюро, заваленное бумагами и журналами, и табурет.

Была у этого остроумного ироничного буржуа и другая сторона. Вспомним литографии 1871 года «Гражданская война» и «Расстрел коммунаров» — их натурализм напоминает работы Василия Верещагина, а характер — позднего Гойю. В период франко-прусской войны и очередного переворота Мане вместе с Эдгаром Дега записался добровольцем в нацгвардию. Когда прусские войска шли на Париж и осаждали город, у художника почти не было времени на работу, так что сохранившиеся литографии особенно ценны. Антонен Пруст писал, что Мане был искренним патриотом и переживал из-за плохих вестей с фронта, а еще «он не допускал критики военных действий и особенно заступился за солдат, требуя уважения к этим жертвам войны. Если причиной являлась порочная политика Империи — следовало покончить с ней, но не оскорблять армию». Общественная жизнь и защита Парижа были важны для Мане. Отправляя свои картины на время осады города журналисту и искусствоведу Теодору Дюре (1838–1927), Мане завещал ему одну из работ на выбор, если его убьют.

Но его не убили, и затем она дал нам наконец повод поговорить про его «импрессионистскую» манеру и отношения с художниками-импрессионистами. Эдмонд Базир писал, что Мане скорее «оставался общим другом — он давал советы, выдвигал и покровительствовал им. <...> Принято помещать их в разряд учеников. Но это ошибка. Он любовался их талантом, ему приятно было выдвигать их; он ждал от них многого — и этим ограничивалась его роль по отношению к ним».

Мане ценил Клода Моне, искал покупателей для его картин, они работали вместе (и да, над сходством фамилий шутили уже тогда). Мане также интересовал свет, импонировало стремление к натуре: воздушному мареву, бликам, рефлексам. Но были и отличия. Вот как пишет о них искусствовед Лионелло Вентури:

«„Большой канал в Венеции“ (1875) и „Мостильщики, улица Монье“ (1878) относятся к числу самых блестящих импрессионистских достижений Мане. В обеих картинах Мане упивается вибрацией света, жизненной силой <...> В этих картинах Мане демонстрирует мастерское владение техникой импрессионизма. Однако он не отказывается от своих излюбленных приемов, которые проявляются в отдельных контрастах, отдельных темных тонах, выступающих из слитности целого. В „Большом канале в Венеции“ — это черный цвет гондолы, в „Мостильщиках“ — темный цвет экипажей».

Интересно, что Огюст Ренуар двигался практически в обратном направлении: после импрессионистского периода он увлекся живописью Энгра и создал вещи, напоминающие о классицизме, например «Больших купальщиц» (1884–1887), а еще позднее, в 1890-е, съездил в Испанию и оценил испанскую живопись.

Мане подходил к импрессионизму сформировавшимся художником. Ему было интересно осваивать новые приемы, но он и не думал давить на импрессионистов так, как когда-то давил на него учитель-академист. В коллегах он предполагал такую же самодостаточность, которой был наделен сам. И, кстати, посмотрите, как много испанского в импрессионистском портрете Берты Моризо кисти Мане.

Генезис стиля Эдуарда Мане гораздо глубже, чем может показаться, если смотреть его работы только в контексте импрессионизма.

На фоне того же Моне живопись Мане темнее, «старше» и сложнее для понимания — чтобы оценить ее, нужно удерживать в голове Тициана и Гойю.

Мане, как писал Вентури, «преследовала идея композиции» — вы это помните по «Завтраку на траве». Композиция в том смысле, как ее понимали старые мастера, импрессионистов не увлекала, а их картины часто напоминают фотографии — на них изображен как будто случайно выхваченный кадр. Такую живопись критиковали в том числе за слабость композиции.

«Бар в „Фоли-Бержер“» (1882) Мане писал уже больным, и картину любят за загадочность. Есть версия, что зеркало за спиной девушки — отсылка к «Менинам» (1656) Веласкеса, а еще отражение отличается от того, что мы видим на первом плане. В любом случае здесь есть элемент игры, иллюзии, скорее характерный для живописи XVII века, чем для реализма или импрессионизма XIX-го. Незадолго до смерти Мане признался Антонену Прусту, что всегда хотел написать распятие. «Распятый Христос — какой символ!» Добавим, что этот сюжет — один из старейших в европейской живописи, и идея Мане предложить его интерпретацию роднит художника с мастерами Возрождения.

И он, при всей насмешливости и оптимизме, все-таки переживал из-за нападок критиков. Признавался Прусту: «Эта поножовщина принесла мне много зла. Я жестоко страдал от нее, а она расправлялась со мной ударами бича. Я не желаю ни одному художнику быть обласканным и захваленным с первых шагов. Это может привести к потере индивидуальности».

У самого Мане индивидуальности было в достатке. Его живопись хороша для вдумчивого просмотра, в ней есть интеллект и темперамент, наблюдательность и техническое чутье. В работах Мане куда больше слоев, чем предполагает канва импрессионизма — где ему самому, к тому же, традиционно отводится немного места.

Эдуард Мане умер 30 апреля 1883 года. Эдгар Дега сказал на похоронах друга: «Мане был более велик, чем мы думали». В предисловии к каталогу посмертной выставки в январе 1884 года Эмиль Золя написал: «Я хочу упомянуть об очень интересных копиях — „Мадонна с кроликом“ Тициана, „Автопортрет“ Тинторетто и „Голова“ Филиппо Липпи, которые доказывают, как глубоко понимал старых мастеров этот художник, которого упрекали в невежестве». А в январе 1884 года в Академии, при жизни устраивавшей Мане «поножовщину», открылась большая выставка его работ. «Олимпию» стараниями Клода Моне в 1890 году выкупили по подписке и передали государству. До 1907 года она находилась в Люксембургском музее, затем ее по личному приказу премьер-министра Жоржа Клемансо (1841–1929) перевезли в Лувр. Там поместили напротив «Большой одалиски» (1814) Жана Огюста Доминика Энгра (1780–1867) — академического художника, которого Мане очень ценил.