Культурный феномен эмоционального восприятия музыки

Из всех языков искусства музыкальный является самым недоступным. Потому нет ничего удивительного в том, что теоретики музыки во все времена занимались разного рода мистификациями и интерпретировали факты как им удобно. Не то чтобы субъективизм был чем-то новым, но именно в этой области искусства мы до сих пор пребываем во мраке идей о «правильных» и «неправильных» созвучиях, музыке добра и зла и безусловной эмоциональной нагруженности произведения. Почему так произошло?

Музыка — это язык культуры. Американский философ и музыковед Джеррольд Левинсон сравнивает ее с понятийным языком. Но на самом деле в ней еще меньше универсалий. Музыка начинается с одного звука — например, с колебания струны. Это можно считать условной единицей — как фонему.

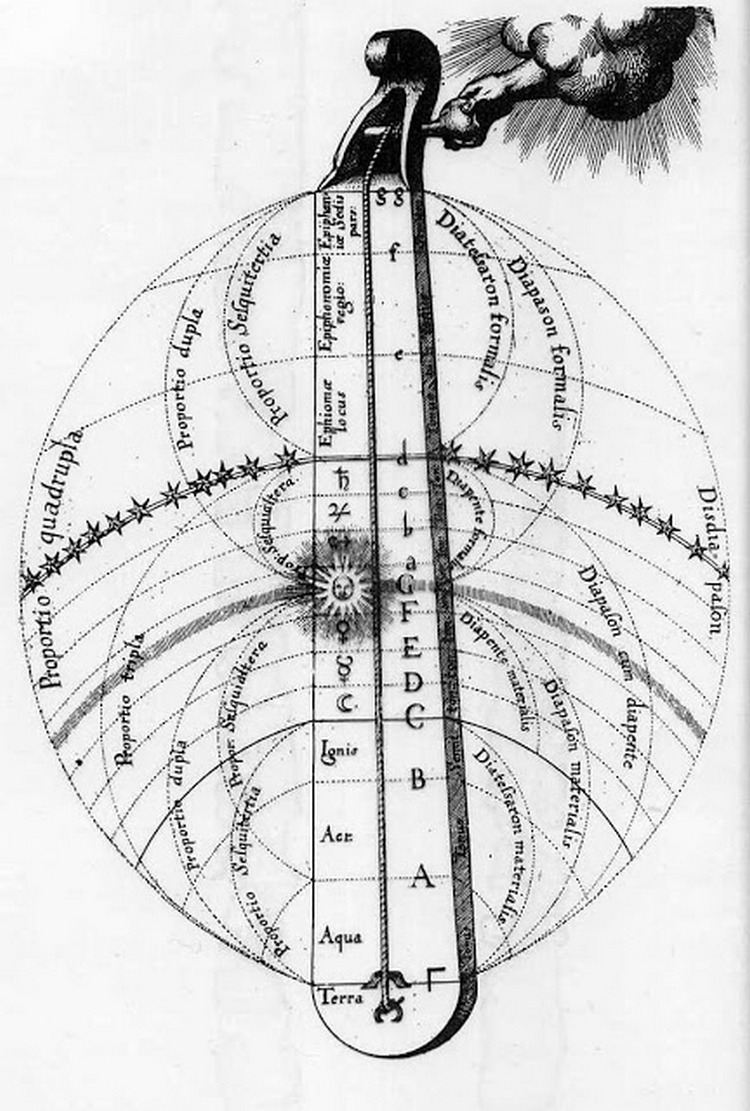

Первым теоретиком музыки был Пифагор, он разделил струну на два отрезка и получил различающиеся между собой ноты — интервал под названием «октава». Двигаясь дальше и дробя струну на еще более мелкие части, он «изобрел» звукоряд, где каждый следующий звук естественным образом происходил из другого. Это было серьезное открытие, и древние греки, в силу своего стремления связать все воедино, попытались придать ему во всех смыслах галактический масштаб. Так возникла теория о гармонии сфер, согласно которой планеты звучат подобно этому звукоряду.

Пифагор (а за ним Квинтилиан, Боэций и другие) задал сакральный тон исследованиям природы звука, и далее этические нормы использования интервалов менялись настолько последовательно, что остается только удивляться.

Григорианский хорал, который появляется в VII веке стараниями папы Григория, признает только одноголосие: оно символизирует единение людей в их стремлении к Божественному. Пение интервалами? Этого нельзя.

В IX веке полифония все-таки пробивает себе путь в церковь: теперь можно петь октавами, квинтами и квартами — то есть первыми тремя интервалами обертонового ряда, они считаются совершенными. Терции и сексты появлялись, но гораздо реже.

В эпоху Ренессанса центр мира смещается от Бога в сторону человека, но сознание не успевает за сменой идеологий: в XVI веке (Позднее Возрождение) Карло Джезуальдо начинает использовать в духовной музыке еще более мелкие интервальные структуры, чем терции, — малые секунды, или хроматизмы, но пишет он так из чувства вины за двойное убийство (жены и ее любовника), воображая себя подверженным дьявольскому влиянию.

В Новое время дискурс несколько меняется, теперь подобные новшества называют уже не «дьявольскими», а просто «странными» — или, выражаясь по-итальянски, «барокко». В полемике между приверженцами первой и второй практики [prima pratica, seconda pratica] вместо теологических увещеваний уже появляются собственно научные (например, математические) аргументы.

Музыкальные нововведения XIX столетия воспринимаются на редкость спокойно, но композиторы XX века идут дальше по обертоновому ряду, освобождаясь от мажоро-минорного лада — самой привычной для нас системы организации звуков в музыке, и это снова вносит смуту. Итого у нас только четыре века условной свободы от церковного диктата и масса стереотипов, доставшихся в наследство от прошлых эпох.

Причиной заблуждений в данном случае являются ложные противопоставления; желание упростить имеющееся до двух противоположных вариантов приводит примерно к следующему: если мы играем о Боге и красоте, а ваша музыка не похожа на нашу, значит вы играете о дьяволе.

Первое упрощение касается ладов (набор звуков, составляющих музыкальное произведение). На сегодняшний день мы имеем два наиболее популярных лада: мажор и минор, которые называют «грустным» и «веселым». Когда появилось такое упрощение, неизвестно, однако в обычных музыкальных школах объяснение мажора и минора до сих пор начинается с дихотомии «весело — грустно», хотя это не совсем соответствует действительности — существует масса трагичных произведений, написанных в мажоре, и наоборот.

Морис Равель. «Павана на смерть инфанты» (соль-мажор)

Следует заметить, что не все педагоги считают своих подопечных не способными выйти за пределы «весело — грустно». Например, преподаватель Петрозаводской консерватории Ирина Смирнова не боится обучать импровизации детей и начинающих. Ее авторская методика противоречит общепринятым канонам музыкального образования в России (сперва теория — потом творчество), но при этом основывается на базовых принципах фольклора с его ладовым многообразием.

И тут мы подходим к важной проблеме, связанной с незавидным местом и ролью фольклора в современной культуре. Европа считает свои музыкальные достижения высшей точкой развития этого вида творчества. Конечно, на то есть основания, но такая снобистская централизация дает побочные эффекты. Музыкальное искусство по своей структуре очень иерархично, в связи с чем культурная периферия часто остается в тени или исчезает вовсе. Значение фольклорной музыки слабо осознает даже профессиональное сообщество. Предмет «народное творчество» преподается только у музыковедов; для исполнителей есть факультатив, но они, естественно, обходят его вниманием, предпочитая что-нибудь более актуальное, например «музыкальный менеджмент».

На выходе мы получаем империю западноевропейской музыки, которая заявляет о своей элитарности, умалчивая о значении фольклорного творчества всего остального мира.

Почему это плохо? Потому, что даже любители таких направлений, как джаз и хип-хоп, не всегда осведомлены о том, какая глубокая, удивительная и непохожая на европейскую традиция лежит в основе этой музыки.

Короткометражный фильм о ритме в африканской музыке

Совершенно необыкновенное чувство ритма у африканских народов дало нам ту основу, на которой держится вся популярная музыка. Изучению традиций этого экзотического региона — огромного мира, слишком непонятного и сложного даже для человека с профильным музыкальным образованием, — можно посвятить всю жизнь. Тем временем в интернете до сих пор можно найти статьи родом из противостояния рэперов и рокеров 90-х, где утверждается, что IQ у вторых выше, чем у первых. Легенда окрепла в умах, а дискуссии не утихают и в нашем десятилетии. Стоит ли говорить о том, что это не имеет отношения к реальному положению дел? Существует масса исследований, не получивших широкой известности из-за того, что их результаты не говорят в чью бы то ни было пользу. Так что когда олдфаги затеют очередной «спор о вечном», дайте им почитать работу, которая развеет их иллюзии.

Если африканцы все-таки слишком далеки от нас, то макамо-мугамная традиция — в шаговой доступности. Те самые песни, звучащие из заниженной «приоры» и киоска с шаурмой, от которых с презрением отворачивается цисгендерный белый россиянин, имеют мугамную основу. Она представляет собой разветвленную ладовую систему с множеством характерных для арабской, турецкой, узбекской, азербайджанской и частично армянской музыки особенностей. Кстати, азербайджанцы уверены, что армяне переняли мугам именно у них, а те признают заимствование у арабов и персов, по этому поводу в интернетах до сих пор происходят баталии.

Пример обличающего азербайджанского видео с исчерпывающей информацией о разновидностях мугама

Конечно, простые популярные жанры в художественном отношении не слишком интересны, но, если видеть общий культурный контекст и осознавать ценность той или иной традиции, музыкальная ксенофобия пройдет сама собой.

Кого еще любят обвинять в музыкальных извращениях? Любителей тяжелого рока. Если ими оказываются подростки, то условные взрослые часто начинают двухступенчатое обесценивание музыкальных вкусов, состоящее из демонизации и эйджизма. Сейчас появилось много пособий для родителей, которые хотят понять своих детей. Но противники тяжелой музыки не дремлют: тут и невалидные психологические исследования с выборкой в 106 человек, и сочиненные малоизвестными учеными болезни вроде «музыкомании», и, конечно, религиозные нравоучения.

Одной из реальных причин пристрастия к так называемой агрессивной музыке является ее способность регулировать гормональный фон. Она позволяет освобождаться гормонам, которые бродят в организме подростка, доставляя ему дискомфорт.

Таким образом, хард-рок оказывается одним из тех элементарных гормональных регуляторов, что люди используют интуитивно или осознанно, как в случае с музыкой для занятий спортом.

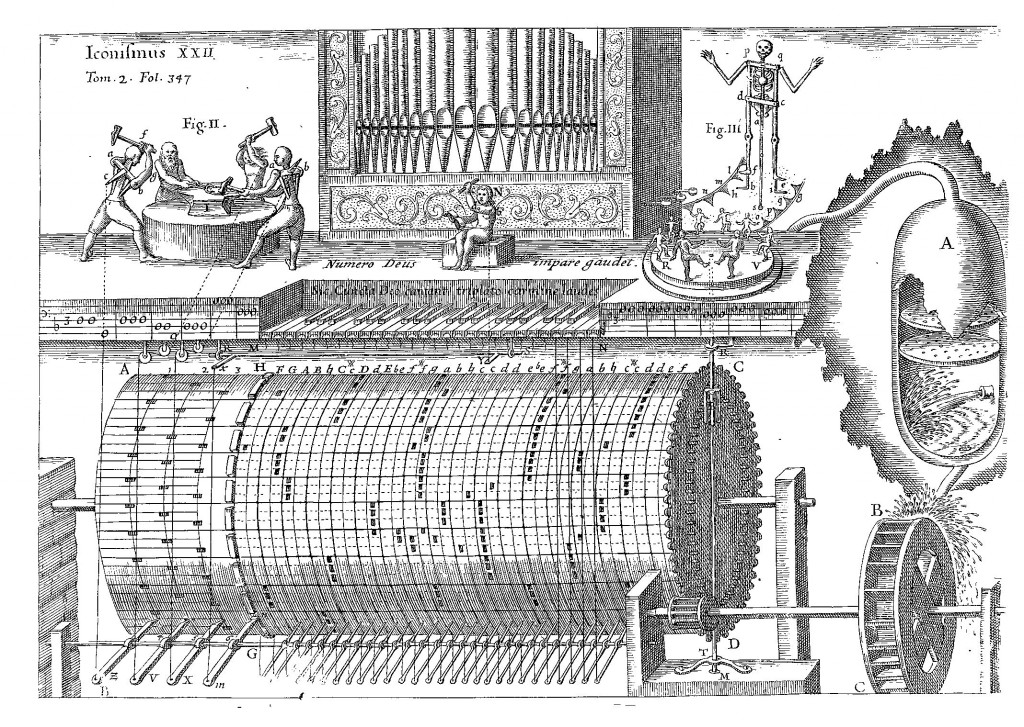

Первые упоминания о влиянии музыки на человеческий организм мы находим еще в индийских ведах, а именно в Атхарваведе (приблизительно XVI–V вв. до н. э.). В каждой культуре существовали свои исцеляющие заклинания, в эпоху Средневековья эта практика уходит, а возвращается благодаря Афанасию Кирхеру, который по аналогии с пифагорейской музыкой сфер (musica mundana) создал теорию о musica humana, приводящей в равновесие душу и тело.

Кирхер считается пионером музыкальной терапии, которая начинает развиваться в русле научной медицины в середине XIX века. В России этим направлением в числе прочих занимались Бехтерев, Гиляровский и Флоренская. Последняя создает лечебную логопедическую ритмику для заикающихся детей.

В 1940-х годах доктор Айра Альтшулер открывает изопринцип музыкотерапии. Он обнаруживает, что нервная система и мускулатура обладают способностью усваивать ритм и музыка, как ритмический раздражитель, стимулирует физиологические процессы организма. Альтшулер был активистом музыкотерапии в течение 30 лет. Благодаря его работе в 1944 году в Университете штата Мичиган была открыта первая программа по подготовке специалистов такого рода.

Параллельно с этим начинаются психологические исследования связи эмоций и музыки. На сегодняшний день существует два основных труда, обобщающих все открытия в данной области. Это «Музыкальное сознание: когнитивная психология музыки» Джона Слободы и работа «Музыка и эмоция. Теория и исследования», написанная им же в соавторстве с Патриком Джаслином. Слобода провел массу экспериментов, один из которых позволил сделать вывод, что острые переживания у слушателя возникают от сочетания нового с узнаваемым и приятного с раздражающим. А нейропсихолог Роберт Затторе выяснил, что сильные эмоции (плохие или хорошие — не важно) вызывают в организме выработку дофамина, гормона удовольствия; этим объясняется стокгольмский синдром, возникающий у нас по отношению к грустной музыке.

Но как объяснить выбор любимого стиля? Этим занимается психология музыкальных предпочтений, краеугольным камнем которой является социальный модус: воспитание, среда и потребность в самоидентификации.

Средняя порядочная юная американка слушает Тейлор Свифт, потому что она поет о том, как важна учеба, о простом девичьем счастье и сама по себе является эдакой национальной кантри-мечтой.

Среднестатистический афроамериканский мальчик низкого социального происхождения, скорее всего, будет слушать Jay-Z или других рэперов, музыка которых «рифмуется» с его надеждами разбогатеть и стать влиятельным.

В какой-то момент стало принято думать, что джазом увлекаются утонченные (а значит, и умные) люди с достатком выше среднего, и теперь те, кто относят себя к этому классу, слушают такую музыку, дабы подтвердить принадлежность своей персоны к мелкобуржуазной элите. Особенно ярко это иллюстрируют слоганы радио «Джаз», которые прямо говорят слушателю, что он умный, богатый и статусный. Для молодого поколения такой таргет оказывается слишком лобовым, поэтому товарищи с претензией на интеллектуальность чаще предпочитают джазу современную академическую музыку.

Таким образом, на музыкальный выбор влияет масса социальных и психологических факторов, но ничего сверхъестественного. Это не мешает мифу о музыкальных универсалиях — совершенных созвучиях добра и зла — существовать до сих пор, несмотря на опровергающую его историю искусства. Кажется, Homo rigidus не учится ничему, и в XXI веке идут те же споры о «правильности» старого искусства и вопиющей безвкусице нового. В музыке эта тенденция принимает еще более агрессивные формы: борьба традиционалистов и авангардистов продолжается, каждая из сторон формулирует аргументы, которые на выходе искажают общую картину и закрепляют устоявшиеся мифы.

Пианист и композитор Антон Батагов говорит о космосе внутри музыки и о ретрансляции ада авангардистами, в том же русле рассуждает один из величайших современных украинских авторов Валентин Сильвестров; им, в свою очередь, оппонирует молодой композитор и специалист по электроакустике Николай Хруст, etc.

Если верить сплетне, Бах не выносил незавершенных музыкальных произведений, и, когда ученик недоигрывал каденцию (самый последний оборот), великий немец подбегал к инструменту и исполнял ее сам.

Мы привыкли считать такое поведение показателем тонкой душевной организации и чуткости слуха, но гораздо чаще подобная нетерпимость связана с ригидностью, неспособностью принять новые условия. С точки зрения теории эволюции все, кому это свойственно, находятся в не самом выигрышном положении. Музыка становится для слушателя тем, что он от нее хочет, но все равно остается только набором звуков, таким же, как и слова.