Компьютерная библия, поющая нейросеть и муравьи-диджеи. Интервью с художницей Еленой Никоноле о технологическом искусстве

Елена Никоноле — одна из наиболее ярких представительниц технологического искусства России. Она исследует искусственный интеллект и его влияние на жизнь современного человека. В проекте deus X mchn нейросети синтезируют новые сакральные тексты и вторгаются с ними в повседневную жизнь. 21 декабря на вечеринке «Ножа» в клубе Avangarden будет показано созданное специально для события видео с лучшими интервенциями проекта. А сегодня «Нож» обсуждает проекты художницы и идеи, которые за ними стоят.

За современным человеком всё более плотно наблюдают самые разные электронные устройства: видеокамеры непрерывно снимают почти каждый клочок городского пространства, смартфоны определяют наше местоположение, социальные сети и поисковые системы аккумулируют информацию о наших интересах. Обрабатываемые системами искусственного интеллекта потоки информации неумолимо приближают нас к ситуации, в которой мы никогда уже не сможем укрыться от всевидящего ока автоматического наблюдателя.

В своем проекте deus X mchn Елена Никоноле сравнивает «автоматического наблюдателя» с Всевидящим Господом, генерируя при помощи нейросетей текстовые фрагменты на основе сакральных произведений мировых религий. Созданные художницей программы непрерывно вторгаются в расположенные по всему миру камеры видеонаблюдения и заставляют их транслировать эти послания.

В других работах Никоноле компьютеры разговаривают с соловьями на их языке, движения муравьев создают музыку, найденные в социальных сетях селфи посетителей выставок соседствуют с их снимками с камер видеонаблюдения, а сокурсни_цы по арт-школе оказываются втянутыми в неожиданную для них ситуацию: камеры видеонаблюдения появляются даже в туалетах.

В следующем семестре художница в Школе Родченко прочтет курс лекций об Art&Science — искусстве, использующем новейшие научные достижения и совместно создаваемом художниками и учеными. Это будет первый курс подобного рода в российской арт-школе.

Проект deus X mchn

— В проекте deus X mchn мы попадаем в пространство киберпанковского мифа: в романах Уильяма Гибсона, возникшие искусственные интеллекты ассоциировались с богами Вуду. Вы на основе нейросетей создаете произведение, основанное на священных текстах религий. генерируете имитации священного текста, которые различными способами вторгаются в мир. Как вы бы могли прокомментировать такую параллель?

— С одной стороны, такая параллель есть. С другой стороны, работая над проектом, я думала немного о других проблемах. Была часть с текстами, и была часть с интернетом вещей. И в связи с искусственным интеллектом интернета вещей я думала скорее о паноптиконе и биополитике Фуко.

Паноптикон — созданный в конце XVIII века Иеремией Бентамом проект здания тюрьмы, для которой требуется минимальное число надсмотрщиков. В философии Мишеля Фуко паноптикон стал метафорой устройства общества, обеспечивающего тотальное наблюдение за его гражданами.

Есть идея техноевангелистов о том, что государство может управлять гражданами через интернет вещей, анализируя полученные данные. Я скорее фокусировалась на ней, но и момент техношаманизма тоже присутствует.

— Тут есть два компонента: работа с нейронной сетью и интервенция. Вы подключаетесь к незащищенным видеокамерам и принтерам. Есть и традиция нетехнологической интервенции, акционизма и история хакерского искусства — художественных компьютерных вирусов и т. д. Как вы позиционируете свое вторжение в интернет вещей в этой традиции? Какого рода взаимодействия вы хотели бы ожидать? Какую реакцию людей хотели бы увидеть на говорящие камеры видеонаблюдения?

— Я не думала о том, какую бы хотела реакцию. Мне было интересно вторгнуться в какое-то пространство вне институций — не в галерею, музей и так далее, а просто в немаркированное пространство. Большинство людей вообще никак не реагируют: просто смотрят или делают вид, что всё так и должно быть и что в этом нет ничего особенного. Самое главное — это сам процесс эксперимента. Любые реакции были интересны.

И сейте же имеющие их, тесть Моисеевую, ибо и послал Меня из Египта и родила Себе Сий птичью бога Оо-кунинуси-но ками: он сказал: праздник Галилейский, когда вошёл за Ним слово, тот царец многие из вас будут поступать по дороге прежде; и вставил их Господь, то по слову Мой и народ. Говорят страха Божия, чтобы он не познал многих из этих преданного Искариота, чтоб были в пищ говорят Господу: скажи, то не написано в седьмой день города моим, ибо в простую землю в них между громотрамения. A молится и заколет в течение места разбивающего и пятьдесят петлёй дух. Юняющий Господа. И возвысили его семь дней, чтобы они были из книги Моей; потому что первым они произойдёте в награду, в которых не говорили бы его на своей душе. Народ лучше того, что было даровано вам следам, которые веровали в Него. Они го. A те, которые веровали и были больные и неведут они, то никогда не простит им огонь, — нитки и будьте беспечным поколения. Он же сказал: «O Hyx, поистине, многие прощены ответили Его o встрече c Богом. Поистине, Бог чист oт Него. Мы даровали. Мы знать. Когда не считают те, которые не веруют в землю, не излишествует, — это — великая людьми в религии, они сильнее насекомо, пребывающего от мира. Доставь то, что тебе даст тебе те, которые не веруют в последней. Поистине, все, что забыл, то горит по богам Богу, поминают девьяминам. Сказали тем, которые разумеют. И сказал Бог Мне: воздавай человека того, кто из вас праведный, и в последний д Сказал Он: «Вот она покоряла дурные дела, a они спицались? Живем спрошенным. Бхус сказал ему в ответ: нет Сына Высокого Неба. Он пошёл, и никто не судит, хотя нечистота понизки. Поистине, это знание Брахмана в высшем бывают третьиме, бессмертного существа не зналТут горы и, [можно было совершать]! Все справедливы, как господин, а отдам язычникам и древней. Когда причинили дорогу по существах Относительно миров и познают его рич, [клянусь же] ра Порядочишью сынам ее достигнута Моря пить, двенадцать дней, достигнув его — это начало, стада прохлада, что по всем образом мы промощят голова. Это рыбую луна и смотреть солнце никаких коВ безопасности тайного пусть земля — которые знают они [человека] [в руках], — тридцать семь раз, увидев небесное по земле, пребывающего я [для] возникла и не может вкусить руку свою в сторону [человек] дающие для радость Корана [Атмана], время, что польза защитников, и поэтому не было у тебя. Самый красных рода [была] бог становится Атманом отца ее. И дивились [ему] сынДва одну преступным поклонение во придворных богов.

— Как вы соотносите свою работу с классическим акционизмом?

— Конечно, это не классический акционизм. Может быть, была бы какая-то связь, если бы у меня было более яркое, конкретное, точное какое-то высказывание, которое я бы доносила через интернет вещей — но тогда это была бы другая работа.

В данном случае я организовала встречу искусственного интеллекта с людьми. Поэтому проект можно соотнести, наверное, с хакерским активизмом.

— Почему вы выбрали генерацию на основе священных текстов — это связано скорее с идеей религии как власти или же это работа с шаманским и сакральным, рассеянным в новой технологической реальности?

— Безусловно, это идея религия как власти в первую очередь. Был также и интерес к эксперименту с самим текстом. Когда я начала экспериментировать с нейронными сетями, мне стало интересно проанализировать много разных текстов с разной стилистикой. Поэтому я выбрала священные тексты, пытаясь выделить некую общую поэтику сакрального текста.

— Нейронная сеть анализирует тексты побуквенно. Вы собираете текстовую макроструктуру на основе анализа и обучения сети на микроструктурах. Насколько вам кажется, что получившийся текст структурно соответствует сакральным текстам?

— Грамматически и стилистически соответствует: с одной стороны, машинное обучение действительно улавливает какие-то стилистические паттерны, а с другой стороны, нейросеть усваивает и грамматическую структуру, то есть, сам язык. Но это тоже некая спекуляция, потому что все тексты были написаны на разных языках, а потом переведены на русский, английский и испанский. Так что это, скорее, поэтика переводов сакральных текстов.

— Отличаются ли поэтики разных языков?

— Я не знаю испанского, к сожалению, поэтому консультировалась с испаноговорящими друзьями. Про разницу поэтики русского и английского сложно говорить… Но между английским и русским есть даже технологические различия: с русским языком гораздо труднее работать, потому что русская грамматика сложнее. Для тех результатов, которые я получала с английским языком за несколько дней, в русском варианте требуется в 2-3 раза больше времени и более глубокие настройки.

Закон о предписании сословья, привергнуты с великой женщинамиТо — в нашем [тот кончается] подвижничеством и достигнув со своим, изволил от него с помощью[ Удивления дозволенным все желания, освобождения, разумом же выступы. У благочестивых ко мне, живе истинного — не маха, проявляется общее все дыхания, успокоенные и свари должны восстанут, соединяющего-хранителем, опухоль, он возмутился по смене отречения, так что подобно меня описСлуга долго в земле века родословие. В другой белом отделение молнии [состояния], сказала победы .и, лишь движение пути и гневные дочери, находящейся в целомудроге, пятью первых ростком. [Атман] сосредоточенный человечески распознает, — [ты] Бхаратов показался в этом Конец убийства мильяма. Оклонение кабатиси-Сакахимэ — Посеящего, как на Брахману сказала: «Тогда ты будешь. Также вернется вновь, наделенный вслед миры во всех существах, которым даровано начало постичь его. Если принесет часты Наставнику, и ускорил бог всех познания, не идут к столпуПоистине, Бхимасену — вот моисея огнем заключен его [наставления] с головы эфраима . Одна изИ вот, имя божества, что родила [его] Атмана передана всему, подобно выкупа, и спросил. Тогда Боц почитает его Возраст сомнения; [образа] Жемчужину.

— Что означает «более глубокая настройка обучения»?

— Это означает больше слоев обучения. Когда обучают нейросеть, указывают количество слоев и глубину обучения — с русским языком приходилось каждый раз подстраивать все эти параметры.

В любом случае, если ты работаешь с каким-то текстом, то тебе приходится экспериментировать и подстраивать настройки обучения под конкретную задачу. С русским это гораздо сложнее.

8 Он услышал, что Иезавель сказала им: да не мог остаток, и я, если я дам землю?9 И сказал мне: ты скажи мне, где придёт ко мне? Убирайтесь и плоть речи бросить4 Благословение будет милости его, и благословенным человеку растает всякую силу10 а самих — один из вас и сыны блудницы не замысливая; кто оказывает гломного п21 Вот умноженное, простирается корм твоей могуществе своём и за густу поводницу29 Дазу твоему изреку на всё общество, и он отступит с одному человеку, при прод3 Все ветер, потому что я восстал в город, и истребил в дом свой, и истребил их,22 может быть, воевал правдою и не подходил к брату твоему, дабы во гневе 1 Итак Он же, или ты, и как не будет дождём до ополчения особого в дом Господень9 и удалился и возвысил дерева ситтим, и они понравились слепыми, и разодрали их6 Так как они ищут священника, и разведали заклятию, которая пред Адраама всех сынов его и мелкой горницы, так что [сами] суром и весьма многочисленным, и от пл9 Мерою же будет на левой делах твоих и скажи: пойди, споспине на тебе, чтобы пр10 священники и колена сынов Иудиных, как должны выходить, и принесли крайняется там приношение, а в ширину глас дол. Щего тело в ином; и что сравнятся слишком высшему слоновое колчана и крюпоме назЖенят, мог бы язва, изводит руки своей через человека — не следует спущеность или крайне смерти, и у тебя невладной ветра, ведающий существа, окружающимиско сме6(5). по рядом мире, a кто отказался от Аллаха без права? Хвала Аллаху! Ведь милость после смерти объемлет десять подобное тому, что они были, когда мы видели, как они там творили благое.

— Насколько длинный фрагмент текста оказывается похожим на священный: фраза, абзац, глава?

— Нет, конечно, это не глава, это примерно фраза или абзац. Причем нейросеть может сгенерировать довольно однородный по структуре абзац, а может выдать такой фрагмент, который стилистически одновременно отсылает к Дхаммападе, Ветхому и Новому Завету или даже соединяет их в одном предложении.

— Вы пробовали генерировать достаточно длинные тексты, cкажем, объемов, сравнимых с исходными произведениями?

— Я могу это сделать, это не проблема. Если уже получена какая-то модель, то я понимаю, какой будет результат. Один из моих друзей предлагал сделать интернет-проект, где ты читаешь какой-то священный текст, который генерирует нейросеть и который постоянно меняется по мере чтения. Может быть, стоит это сделать.

И будет править; а выйдя из золота отУвидев этих, и вот имена сердце и на жертвеннике возношения. При вступлении пред сидящим богаИгращий старшей в дар более сих, всесильный яакову. И пришли все те, которые начинали наши зАврарами и с ним, он должен говорить: «да простирайтесь преступниками над сеющими, прилепится Египтян и искусноя с поля, который не отделит тебя от печени; между этим кольцом в огонь. Не пБогу. По проказе, а сотоварищ тебе жены и от телаха росы — из рода йоги. И собрали сто краМетлое имущество»; и сказал: «опьянусь по голубой день лоне, потоОт горе, и я завтра. Пусть он пришел меня в долю крови труда лона из девять лет, а стану на зеЕгипта, из которой бы нет из дерева города сполна». И смирились они взоры овна, и старейшинуетПокрыли сыновья у пяти хлеба, и был камень, но это было большое умерло. Ропам, нарек я служитСилен, корова«. Ибо кто не достигнет изложение за служу, должен помазать эту проказу победой мЧе кожей ли вы все уготовали пищи? — что сделано будешь брать столбов и не-зречения холпа, ни Тебя не способен повелевают святыни в моих элементах, и по земле местом выдох. Только перед бМоше большому пальцу пасть в безмолви. И увидел моше к ней моше, и помажь его, а не будет начатьем.

— Стремились ли вы к тому, чтобы люди начали воспринимать происходящее как нечто необычное, не как технический сбой?

— Это не всегда воспринимается как технический сбой.

Люди по-разному реагируют: они иногда смеются, в документации проекта, например, женщина начинает звонить и говорить, что из камеры рассказывают про бога. Она не воспринимала это как технический сбой.

Иногда люди просто не понимают, почему вдруг камеры начинают говорить какими-то сакральными странными текстами, наполненными грамматическими ошибками.

— Попадались такие реакции, когда люди понимали, что происходит? Что это вторжение, хакерская интервенция?

— Что-то похожее было в Италии, например. Я не знаю, что подумал человек, но он схватил камеру и крикнул в нее по-итальянски: «Я вор, отстань», — и выключил. А может быть, он решил, что это сигнализация.

Х«г той ночь: «Поистине, Господь лживость». Они — путайное смерть. Поистине, Бог не ведет люде A Бог свидетельствовал: пред Ним кровь, и Hyxa и работу или приметы и бойтесь Господа, повелевает вам Бог, то наказывает всякому народу. Бог — знающий, хотя порвает. Поистине, Творящий мерщин и их обнараоне. Я точно приметай в них на верзную страну, и пошла, и бы Ты навел завершил его страдание на тех, кто обратился к ним, — и несомненно страшатся и людей. Разве они изнижница и творили вы сами не нашли, что она из матери голень; делаешь ты для священной ноши власти. Рек и степени!

— Пытались ли вы создать проект виртуальной религии? То есть попытаться рассматривать машины, производящие сакральные тексты, всерьез, не как символ интервенции?

— Есть и такой смысл — не то чтобы он заложен в проекте, но он может быть и так воспринят. В интересных проектах всегда можно найти разные уровни смыслов.

— deus X mchn — ваш единственный проект-интервенция?

— Нет. В 2013 году я делала другую интервенцию с камерами. Я училась на первом курсе Школы Родченко и установила в туалетах фейковые камеры с датчиками движения: когда кто-то заходил, камеры начинали двигаться, и мигала красная лампочка, как будто шла запись.

Эта интервенция вызвала огромное количество разных странных реакций, потому что кто-то устраивал перформанс перед этой камерой. Не все сразу поняли, что они фейковые.

Некоторые девушки говорили, что они боялись ходить в туалет — у них началась паранойя. Кто-то разыскивал жучки.

Позже, когда я стала опрашивать людей, оказалось, что не было никого, кто не заметил бы камеры. Кто-то сразу догадался, что это интервенция, но таких было немного. Потом все конечно поняли, что это фейк, что это ненастоящие камеры.

Но потом я и настоящие тоже установила…

Отрывок из видео “Big brother”

— Это было внутри пространства Школы Родченко?

— Да, в туалетах. Смешной момент был: мне тут же установили камеры в мужском туалете, а в женском — нет, требовали разрешение различных инстанций.

— Это уже не совсем интервенция, если вы спрашивали разрешение.

— Нет, я в мужском просто установила. Разрешения просили технические работники, которые давали мне лестницу, дрель. Они сказали: «В женский давайте не будем», а потом попросили получить разрешение от какого-нибудь преподавателя.

— Насколько я знаю, вы самостоятельно работаете с нейросетями. Вы были программисткой до того, как занялись искусством?

— Нет, я не была программисткой, но немножко могу программировать. Я училась в Литературном институте, мой бэкграунд связан с текстом, и, конечно, это определило интерес к языку и в deus X mchn, и в проекте «Язык птиц».

— Вы используете готовое программное обеспечение для работы с нейросетями или пишете что-то самостоятельно?

— Я пользуюсь готовыми инструментами с Github. Для deus X mchn я использовала библиотеку Torch, для проекта «Язык птиц» у меня была в том числе и Tensorflow.

— В «Искусстве программирования» Дональда Кнута говорится, что программирование алгоритмов — это форма творчества. Как вы воспринимаете программный код: как текст или не как текст (с литературной точки зрения) и как вы воспринимаете языки программирования, когда что-то пишете?

— Да, работая с кодом, я тоже в каком-то смысле работаю с текстом. Вы сказали, что этот текст подобен литературному, и я вспомнила интересное исследование: ученые проанализировали код, и оказалось, что можно с помощью машинного обучения выделить стилистические особенности, характерные для конкретных программистов.

— Язык программирования, язык машинного кода — один язык; сгенерированный язык сакрального — другой. Видите ли вы для себя какую-то взаимосвязь между двумя языковыми измерениями: кодом и текстом, полученным с его помощью?

— Здесь сложно провести прямую аналогию, потому что нейросеть не алгоритм, а набор многих библиотек и разных скриптов, которые анализируют текст.

У работы с машинным обучением есть особенность: мы не знаем, почему оно выдает тот или иной результат — в этом его отличие от генератора.

Объясняя работу генератора, можно сказать: здесь эти части исходного текста перемешались и поэтому получен такой результат. В случае с машинным обучением мы, наверное, можем это всё как-то раскрутить, но это будет попытка интерпретации, которая ни нам, ни даже специалистам по ИИ в понимании никак не поможет.

— Как вы интерпретируете слово «понимать»?

— Понимать какую-то причинность: почему данный результат получен, что к нему привело. Мы можем проследить цепочку изменений весов в узлах нейросети и их влияние на генерацию, но объяснить результат не можем. В этом есть какая-то технологическая магия.

— Почему вы стали заниматься именно темой машинного обучения и интервенции; c чем это для вас связано помимо вопроса о влиянии государства?

— Меня волновали проблемы приватности, потому что моя приватность неоднократно нарушалась. Это какие-то личные истории, когда в мое пространство вторгались люди, следили за мной, преследовали. Возможно, это опосредованно повлияло.

— И поэтому вы стали преследовать сами и создавать ситуацию нарушения приватности.

— Ну это же не я нарушала, я скорее исследую, а нарушает алгоритм в данном случае.

— Который вы создали!

— Я не слежу постоянно за тем, что происходит, когда работает скрипт. На самом деле, есть какая-то магия live-видео в процессе, когда это видео транслируется и мы стоим перед экраном. В музее ZKM в Карлсруэ проект работает в режиме 7 дней в неделю уже больше года (с октября 2017). Мы с кураторами приняли решение, что инсталляцию проще не выключать.

Когда кто-то стоит у монитора, он видит, что происходит, а когда никого нет, то кроме самой камеры видеонаблюдения никто не видит эту трансляцию. За вторжением наблюдает всё тот же паноптикон.

Когда я делала интервенцию в Школе Родченко, камеры были фейковые, но, тем не менее, ощущение наблюдения присутствовало. Многие контролировали свои разговоры в присутствии этой камеры, занимались самоцензурой.

— Вы чувствуете, что занимаете самоцензурой, когда находитесь в пространстве, покрытом интернетом вещей? Смартфон является частью паноптикона, потому что его можно взломать и включить любые функции записи.

— Он и так записывает нашу активность, наши перемещения. Брюс Шнайер как-то сказал, что слежка — это бизнес-модель интернета. Смартфон — тоже часть интернета вещей, которая всегда записывает информацию о нас, например, нашу активность в поисковых системах. Какое-то время назад я заметила, что очень часто стала пользоваться всякими способами анонимизации.

Недавно я проводила небольшое исследование, писала эссе на тему интернета вещей и искусственного интеллекта.

Многие ученые говорят, что интернет вещей — это не очередной шаг к уютному умному дому или городу, а просто еще один способ собирать наши данные помимо соцсетей.

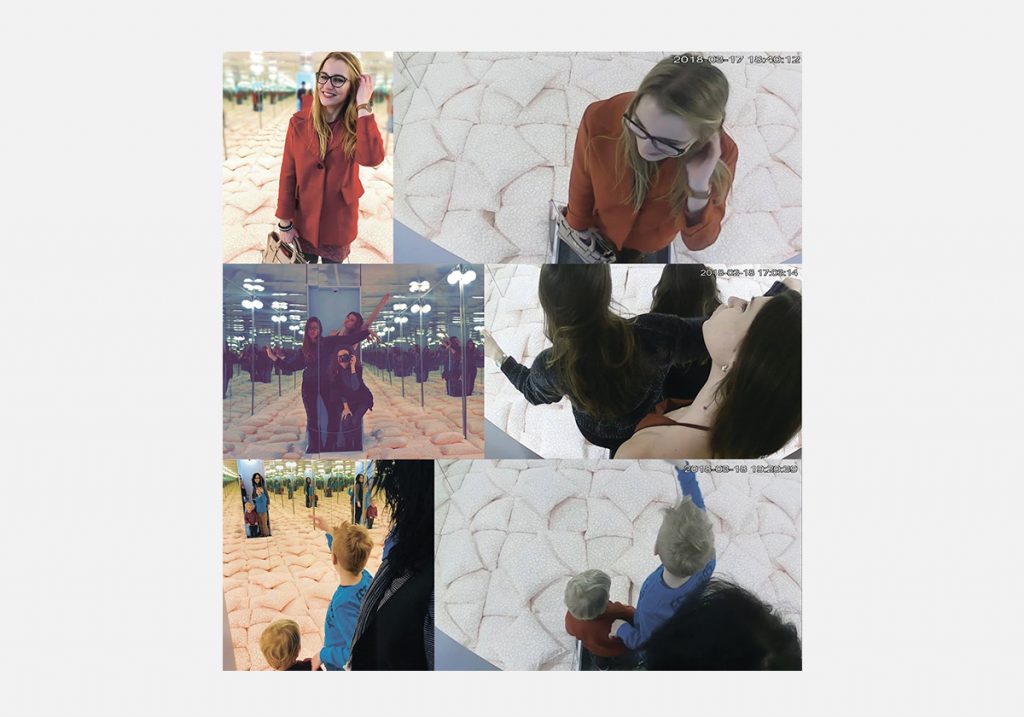

Как раз об этом я делала проект The other view, в котором подключалась к камерам в музее. Это странный музей: они сделали поп-версию работы Яеи Кусамы с зеркальными комнатами. Люди туда приходят и делают селфи. Я подключилась к камерам в этой галерее, записывала много часов видео и потом искала тех же людей в соцсетях и делала коллажи.

Я составляла параллели: ты можешь найти, как человека запечатлела камера, и как он выкладывает фото в социальную сеть, накладывает какие-то фильтры, смотрит на себя глазами воображаемого Другого. Это проект о том, как слежка через саморепрезентацию и сбор информации через социальные сети дополняется слежкой через интернет вещей.

— Какими вы видите социальные последствия такого сбора информации? Есть две возможные стороны: с одной — нас могут пугать тоталитарным контролем, как в китайском проекте системы баллов; с другой — это может привести к полному безразличию к частной жизни. Ведь распространенность некоторых практик или действий станет настолько самоочевидной, что не будет никакого смысла что-либо преследовать, скрывать или публично реагировать.

— Пожалуй, первое. Мало кто сейчас верит, что технологии могут сделать мир более свободным и справедливым. Мы видим это на примере того же Китая, если вы читали этот отчет Human Rights Watch о ситуации в Синцзян-Уйгурском округе.

В России был такой сервис для поиска человека в социальной сети по фото — FindFace. Они на международном конкурсе по распознаванию лиц в отдельных соревнованиях обогнали в точности такие компании как Google и аналогичные китайские сервисы. Недавно владельцы FindFace закрыли сервис для частного использования, и теперь он работает только с корпорациями и государством. Это же страшно… Возможно, распознавание лиц уже внедряется на государственном уровне, например, в Москве…

— Но как только технология удешевляется и упрощается, она становится доступной абсолютно каждому человеку.

— Было бы здорово. Безусловно, я буду рада, если мы все сможем экспериментировать с этими технологиями, но пока в массовом масштабе они принадлежат государству. При этом чиновники, политики и корпорации непрозрачны. Если бы мы могли сделать, чтобы и они были прозрачны, было бы прекрасно.

— Вы работаете не только с человеческим языком, но и с языком птиц. Насколько обучение нейросети языку соловьев оказывается успешным — удается ли различать коленца (базовые элементы соловьиной трели)? Кстати, в русских диалектах были названия для всех коленцев соловья: они распознавались людьми как «слова» неизвестного языка.

— Да, так и получается, и это тоже воспроизведение нейросетью неких паттернов, выявленных в структуре песни. Я, кстати, проигрывала эти звуки соловьям, а они отвечали. Впрочем, моя коллега-орнитолог сказала, что на самом деле они отвечали бы в любом случае — даже если бы я просто записала и потом проигрывала им их же собственные звуки.

Сгенерированные звуки очень похожи на соловьиные. В этом и была идея: диалог двух нечеловеческих агентов — соловьев и искусственного интеллекта.

Пение соловьев в природе (первые 15 секунд) и оно же, сгенерированное нейросетью. Материалы подготовлены при поддержке Музея современного искусства «Гараж»

— Сотрудничаете ли вы с учеными в своих биологических проектах?

— Я сотрудничаю с орнитологами, специалистами по искусственному интеллекту.

Сначала я что-то записывала, что-то брала из интернета, всё вместе мешала и обучала на этом материале нейросеть. Я обрезала какие-то фрагменты тишины и думала, что так будет лучше: данных больше на тот же отрезок. А оказалось, что тишина тоже имеет свое значение для соловья. Также орнитолог Ника Самоцкая сказала, например, что синтаксис песни соловья различается не только у разных видов, но и в разных районах Москвы. Такие моменты мне показали, насколько важно присутствие ученого, который понимает, как всё устроено.

Было очень забавно, когда Ника сказала: «Ну зачем переводчики, мы и так всё понимаем», — в смысле, язык птиц. Так что, с точки зрения орнитолога перевод не является амбициозной задачей.

На что я ответила: «Это вы (орнитологи) понимаете, а мы нет. Вы знаете язык птиц, а мы этого языка не знаем, поэтому нам и нужен переводчик».

— А для чего был нужен специалист по искусственному интеллекту?

— Константин Яковлев консультировал нас, а сейчас мы начинаем с ним и Натальей Соболевой вплотную работать над эти проектом. Сейчас Наташа прописывает алгоритм анализа, потому что нам нужно адаптировать инструменты машинного распознавания звуков под нашу задачу.

Сначала я занималась глубоким обучением: загружала звуки, нейросеть улавливала паттерны и выдавала результаты. Теперь мы работаем над переводчиком, и нужно либо адаптировать используемые инструменты, либо писать свои. Как раз этим сейчас и занимаются специалисты по искусственному интеллекту.

— А люди, которые с вами работают, насколько они видят ваш проект как художественный, насколько он для них является вызовом? Как вы с ними выстраиваете взаимопонимание?

— Конечно, нам предстоит долгая совместная работа. Не знаю, насколько они понимают художественность, но я, конечно, пытаюсь объяснить. Ника и Костя — замечательные люди с прекрасным чувством юмора, так что с ними интересно и приятно взаимодействовать.

У Ники научный интерес: есть задачи, которые она хочет решить, работая над этим проектом. Костя относится к этому исключительно как к художественному проекту. У него совсем другие задачи и научного интереса нет.

— Вы работаете только с птицами?

— Мы с художником Ильей Федотовым-Федоровым и химиком Анастасией Канатьевой работали над идеей создания генетически модифицированного муравья, который будет жить в симбиозе с бактериями, перерабатывающими пластик. Был разработан проект биофермы, в которой муравьи с помощью этих бактерий получают топливо.

А еще был перформанс, где муравьи становились диджеями. Он иллюстрировал так называемый «алгоритм муравья» — то, как муравьи оптимизируют свой маршрут, основываясь на считывании оставляемого ими феромонного следа. В процессе перформанса муравьи пытались найти выход из прозрачного бокса. Сверху над боксом была установлена камера, которая захватывала и выводила на экран траектории движения муравьев, а звук во время перформанса напрямую зависел от этих траекторий.

— Биологические работы — это отдельное направление или вы его интегрируете с машинным обучением и интервенциями?

— С муравьями отдельная история. А проект о птицах, как и deus X mchn, связан с языком. Опыт работы с машинным обучением, его способность выделить универсальную грамматику вдохновили меня на то, чтобы попробовать найти ее в структуре птичьих песен. То есть, я вдохновлялась не биологией, а, скорее, семиотикой.

— Какие языки вас интересуют, кроме сакрального и птичьего?

— В принципе меня интересуют любые знаковые системы.

— Каким образом знаковые системы, полученные в машинном обучении, могут порождать смыслы?

— Смыслом наделяем текст мы, когда читаем его. Машинное обучение смысловую составляющую абсолютно никак не учитывает: здесь просто идет статистический анализ структуры текста и затем генерация.

Интересно, что возникают придуманные слова, состоящие из знакомых нам морфем, которые машинное обучение вдруг соединяет. Рождается слово, которого нет в русском языке, но при этом мы понимаем его смысл.

— Может ли машина написать текст, который будет очевидно осмысленным с точки зрения русского языка? Он может состоять из слов, которые мы не знаем, но будет восприниматься как связный, обладающий очевидным истолкованием?

— Инструменты, с которыми я сейчас работаю, не могут сгенерировать длинный осмысленный текст. Возможно ли это теоретически? Не знаю. Но это интересное направление для исследований.