От Гойи до Кроненберга. Как искусство в разные времена изображало боль и страдания

Боль — сигнал о том, что в организме что-то идет не так, древнейший биологический защитный механизм, способствующий выживанию видов. Страдание же представляет собой исключительно человеческий когнитивно-эмоциональный конструкт, рефлексию по поводу боли. И если последняя как явление сугубо физиологическое, вероятно, всегда была одинаковой, то страдали люди по-разному. Осмысление феномена боли происходит с помощью того, что философ культуры Эрнст Кассирер называл «символическими формами», и самая наглядная среди них — искусство. Мы подготовили для вас подборку ликов человеческого страдания: героических, одухотворенных, искаженных муками и ужасом. Всмотритесь в них внимательно.

Боль трудно выразить средствами языка. Строго говоря, ни один из феноменов, которые мы встречаем в жизни, нельзя отождествлять со словом. Как заметил Рене Магритт, изображение трубки — это не трубка. Но острая или нестерпимая боль ошеломляет, буквально лишая дара речи, и пропасть между означаемым и знаком в таком случае кажется просто огромной.

Вряд ли кто-то способен правильным литературным языком во всех подробностях описывать собственный мучительный опыт в момент истязаний — если не считать рассказом нечленораздельный крик или конвульсии.

Отношение к боли зависит от культуры страданий, сложившейся в конкретном обществе, особенно когда речь идет об эмоциональных муках. Острота и легитимность подобных переживаний тоже определяется социокультурным контекстом, и из-за разных традиций душевной боли мнения по поводу того, как следует скорбеть и стоит ли сочувствовать, иногда расходятся.

Язык искусства едва ли не единственный инструмент, который подходит для описания невыразимого и позволяет уловить след ускользающего ощущения. А по тому, как эволюционировали образы боли в художественном творчестве, можно судить и об отношении к ней в разные времена.

Героические мучения древности

Судя по всему, современный концепт физической боли сформировался относительно недавно. На старинных изображениях раненые участники батальных сюжетов словно вовсе не испытывают страданий. Пространство мифа было чуждо личного драматизма, а боль осмыслялась в героическом модусе.

В представлении викингов одно из лучших мест Вальгаллы — ристалище, на котором воины-эйнхерии рубят друг друга топорами, а как только раны затягиваются, снова берутся за дело. Попадание на эту вечную арену сражений нужно было заслужить, демонстрируя презрение к боли, а дошедшие до нас изображения битв носят символический характер.

Сцены на античных киликах тоже лишены психологизма. На чаше, которая хранится в Григорианском Этрусском музее, запечатлено наказание титанов, прогневивших Зевса. Атланта, держащего на плечах небесный свод, кусает змея, а орел терзает печень Прометею. Несмотря на то, что из ран последнего брызжет кровь, фигуры вписаны в форму чаши и обрамлены декоративным орнаментом. Прискорбное положение титанов должно было служить назиданием и наводить на мысли о роке (воле богов), потому мучения не показаны слишком выпукло.

Итальянский искусствовед Константино д’Орацио объясняет это так: «Античный художник проявляет сдержанность при передаче эмоций, поскольку его цель заключается не в том, чтобы повлиять на чувства зрителя, а в том, чтобы увековечить самый значительный момент в истории героев».

Отказ от спонтанной сентиментальности соответствует античным моральным идеалам. Отсутствие страха и преодоление страдания — признак атараксии, мужества и спокойствия мудреца. Это доказывали своей жизнью и смертью многие греческие философы: Зенон Элейский, отказавшись выдать сообщников по политическому заговору, откусил себе язык и выплюнул в лицо тирану, а Сократ продемонстрировал античным мужам, с каким спокойствием нужно встречать неизбежное. Такой подход не предполагал сострадания ни к себе, ни к ближнему, а всякое непроизвольное чувство, которое всецело овладевает человеком, лишая его воли, осуждалось. Боль была несовместима с идеалом духовной и внешней красоты, калокагатией.

«Столь же неожиданно, сколь и логично, что для всей греческой философии в целом „сострадание“ оказывается столь же предосудительным, как похоть, страх и т. п...

Мудрецу приличествует отрешенное „человеколюбие“, снисходящая „благожелательность“, но никак не жалость, противоречащая интеллектуальной свободе и упраздняющая дистанцию между „я“ и „не-я“. Сострадание есть „страсть“, то есть непроизвольное страдательное состояние, когда не человек нечто делает, но с ним что-то делается под действием оклика извне; а страсть есть главный враг греческой философской этики».

С. С. Аверинцев, «Риторика и истоки европейской литературной традиции»

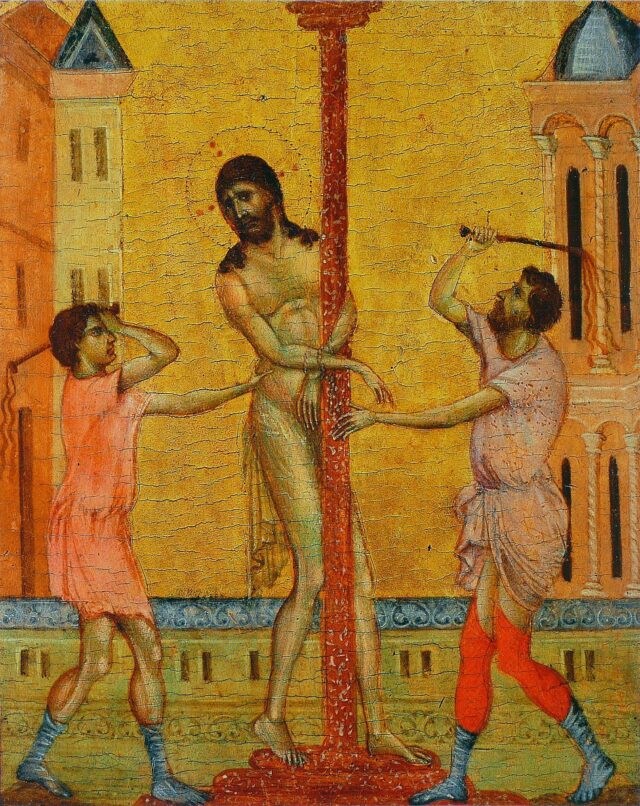

В отличие от античного мира, где боль (как и чрезмерное наслаждение) полагалось игнорировать, не позволяя чувственным ощущениям взять верх, христианская культура допускает позитивный аспект мучений, связанный с искуплением грехов. Первые приверженцы новой религии, которых бросали на арены ко львам и подвергали изощренным пыткам, позже описанным в житиях святых, могли надеяться, что посредством таких «страстей» войдут в Царствие Небесное. А в XIII столетии города Европы охватило движение флагеллантов, устраивавших процессии с разрешения местных муниципалитетов. Кое-где, например в Перудже, в это действо вовлекались чуть ли не все жители.

Средневековое изобразительное искусство на протяжении долгого времени избегало реализма. Мастера, которые сами часто оставались безымянными, не слишком интересовались личными эмоциями. Поэтому главным акцентом в репрезентации драматических событий была история как таковая. Изображения страдания выполнены в духе общей средневековой бестелесности. Рыцари могут идти в бой с легкой полуулыбкой, а разрубаемые на части святые демонстрируют удивительную в подобной ситуации безмятежность. Столь странное несоответствие между происходящим и выражениями лиц персонажей привело к сегодняшней популярности образов «страдающего Средневековья».

«Эстетика мученичества» в полной мере проявилась в картинах, написанных на сюжет страстей Христовых, но и они лишены всякой физиологичности, важен только их смысл. В раннем Средневековье чаще встречались упрощенные, недетализированные, схематические изображения Распятия. В то же время в христианстве складывалась традиция личного переживания боли и ее аффективного описания. Сочувствие Спасителю и святым ложится в основу субъективизма, который становится художественной доминантой в эпоху Возрождения.

Еще одна группа средневековых сюжетов, связанных с телесной болью, отражена в рыцарских романах — эпических приключенческих произведениях. Их персонажи переносят тяготы героически. Например, в «Виллегальме» Вольфрама фон Эшенбаха раненный копьем в живот крестоносец подвязывает выпадающие внутренности знаменем, «не проявляя никакого смятения чувств».

Страдающий Ренессанс: рождение боли

На фреске «Оплакивание Христа» Джотто, которого называют первым живописцем Ренессанса, с невиданной в византийском искусстве экспрессией изобразил душевное страдание. Ангелы над телом Спасителя мечутся в воздухе, как стая перепуганных ласточек. Это художественная вольность: духовным сущностям надлежало быть возвышенными и бесстрастными. Согласно схоластическим представлениям, ангелы не ощущают боли, но Джотто написал их такими человечными, как если бы они горевали по любимому другу.

Под влиянием античной культуры нарастает интерес к телесности и возрождается традиция реалистичного изображения физического мира. На картинах появляется перспектива, фигуры людей обретают анатомически верные пропорции и очертания. Сюжет о страданиях Христа прочно входит в живопись, раны и орудия истязаний изображаются очень тщательно — как и в драматичных сценах из жизни мучеников. «В эпоху Возрождения и последующий период, в атмосфере повышенного интереса к человеческому телу и его красоте, наблюдается тенденция „приукрашивать“ физическую боль, так что в центре внимания оказывается не столько мучение, сколько мужество, с которым святой его переносит», — отмечает Умберто Эко.

Под воздействием идеала калокагатии страдания эстетизируются — тело в момент боли не выглядит слишком натуралистично и наводит на возвышенные мысли.

Смерть святого Себастьяна для художников Ренессанса — повод восхититься не только душевной стойкостью мученика, но и красотой мужской фигуры. В соответствии с правилом совершенной гармонии души и тела страдающие герои не были охвачены агонией или лишены достоинства, их позы торжественны.

Однако во времена Высокого Возрождения художники начинают нарушать этот принцип благообразности. На место прежней гармонии приходит скрытая тревожность. Ее источник — в более глубоком и тонком понимании индивидуального чувства, когда отношения между внешним и внутренним уже не кажутся такими однозначными. Картина да Винчи, на которой Леонардо хотел изобразить святого Иеронима в пустыне, осталась неоконченной: возможно, современников смутило исступленное лицо персонажа, бьющего себя камнем в изувеченную грудь.

В самом начале XVI века на Эсквилинском холме в Риме была обнаружена прекрасно сохранившаяся скульптурная группа — римская мраморная статуя Лаокоона и его сыновей, оплетенных змеями. Образованные люди Ренессанса знали об этом произведении из сочинений Плиния и ожидали увидеть нечто прекрасное и гармоничное. Но были поражены, когда их взорам предстали мужские фигуры, изогнутые в страданиях.

Скульптура породила моду на «змееобразный» изгиб тела (figura serpentinata) среди маньеристов. Случайная находка удивительным образом совпала по времени с новой художественной тенденцией — нетипичной экспрессией в изображении мучений, что стало поводом для сомнений в подлинности «Лаокоона»: а что, если это не римская копия пергамского изваяния, а работа Позднего Возрождения? Исследовательница Линн Каттерсон предполагает, что ее мог создать Микеланджело, который одним из первых освидетельствовал найденный шедевр, тем более что художник уже был замечен в фальсификациях.

Медуза Горгона кисти Караваджо демонстрирует уже необлагороженный страх: в зеркальном щите чудовище успевает увидеть собственную отсеченную голову.

С крахом гармоничного идеала Ренессанса в искусстве возник новый художественный стандарт — некрасивый ужас страданий. В этот момент зарождается знакомый каждому из нас по афишам к хоррорам образ — искаженные лица. В начале XVII столетия Джованни Бернини изобразил в мраморе схожее переживание нераскаявшегося грешника, который понимает, что его мучения будут вечными («Проклятая душа»).

Открывая эпоху барокко, певец плоти Рубенс предельно натуралистично написал сцену снятия с креста, показав человеческое тело Спасителя, изможденное жестокими страданиями, и безвольно повисшую голову. Картина, резонировавшая с мятежным и беспокойным духом того времени, произвела фурор. С репрезентацией эмоций и уязвимой телесности в художественном творчестве появляется и личное экзистенциальное переживание мук.

Сны разума Нового времени

Стоило начать вглядываться в бездну — и процесс оказался необратимым: предметом пристального интереса художников Нового времени становятся ментальные страдания.

Искусство теперь стремится запечатлеть мучительное внутреннее состояние, терзания помутившегося рассудка. Чем громче философия Просвещения прославляет рациональность, пытаясь классифицировать движения души, тем больше темных углов обнаруживает в ней человек.

Там обитают чудовища, которых рождает сон разума, оттуда приходят ночные кошмары.

Если Караваджо дал голове Медузы Горгоны заглянуть в зеркало, то художник Антуан-Жозеф Вирц пошел еще дальше. Прежде чем изобразить сцену декапитации, он попросил гипнотизера ввести его в транс возле эшафота, чтобы проникнуть в ощущения казнимого преступника. Художник уверял, что прикоснулся к неизведанному и невыразимому. Результатом такого «опыта умирания» стала работа «Что видит голова гильотинированного в секунды после отсечения».

Интерес ко всему таинственному и темному приводит к появлению в XIX веке мрачных картин, представляющих собой художественное исследование пограничных состояний, а в литературе — готического романа. Разрабатываемые там темы и сюжеты: жестокие преступления, восстание мертвецов, призраки, чудовища, болезни — выражают интерес к иррациональному и дикому. Постепенно формируется жанр ужасов, который исторически служит для человечества зеркалом потаенных страхов. Романтики в поисках архаической эмоциональности обращаются к древним легендам и мифологическим сюжетам.

На смену изображениям физической боли приходят страх безумия и боязнь потерять себя. Одна из самых популярных мрачных фантазий эпохи, погребение заживо, отражает ужас перед затянувшейся агонией, которую после эпохи Просвещения трудно превозмочь молитвой. Вампиры и воскрешенные кадавры пугают не только потому, что способны нанести героям произведений вред, но и тем, что покушаются на разум человека. Персонажи Эдгара Аллана По то и дело ощущают подступающее сумасшествие. Впоследствии в произведениях Говарда Филиппса Лавкрафта кошмар достигает такой концентрации, что превращается в «неименуемое» — единственным спасением для героев оказывается финальное отсутствие означающих, которое избавляет от необходимости осмыслять нестерпимый опыт.

Распространение методов химического обезболивания способствует тому, что религиозные моральные обоснования физических страданий начинают казаться всё менее убедительными. Зачем сохранять стойкость, если можно принять морфин или лауданум? Боль остается частью мистических практик (инициации, добровольного мученичества из духовных соображений), но подобный подход всё больше маргинализируется. Теперь, надев вериги и власяницу, человек мог скорее попасть в сумасшедший дом, чем прослыть святым.

Существовали секты скопцов и хлыстов, истязание плоти практиковалось в ритуалах некоторых тайных обществ. Но широкие слои уже не одобряли стремления к физическим мучениям, полагая его болезнью или эпатажем.

В рамках аристократического воинственного идеала презирать смерть и боль можно было только в сражении. Однако дуэли уходят в прошлое, а газовые атаки, артиллерия и танки разрушили прежние модели героизма, существовавшие до Первой мировой. Абсурд, грубость и грязь войны, где осколок может ранить в любой момент, а от отдельного человека почти ничего не зависит, отразил в своих романах Эрих Мария Ремарк. Боль в его произведениях сопряжена с телесностью и экзистенциальным ужасом и становится травмой, когда солдаты возвращаются с ней домой. Один из героев, лежавший среди трупов прижатым к разворошенному животу убитого, продолжает видеть каждую ночь человеческие внутренности. Их теперь нельзя перетянуть знаменем, как в рыцарском романе, нет идеала, который позволил бы преодолеть физиологию боли.

«Все ужасы можно пережить, пока ты просто покоряешься своей судьбе, но попробуй размышлять о них, и они убьют тебя», — писал Ремарк. Этим и занимается искусство весь XX век.

Вытесненная боль современности

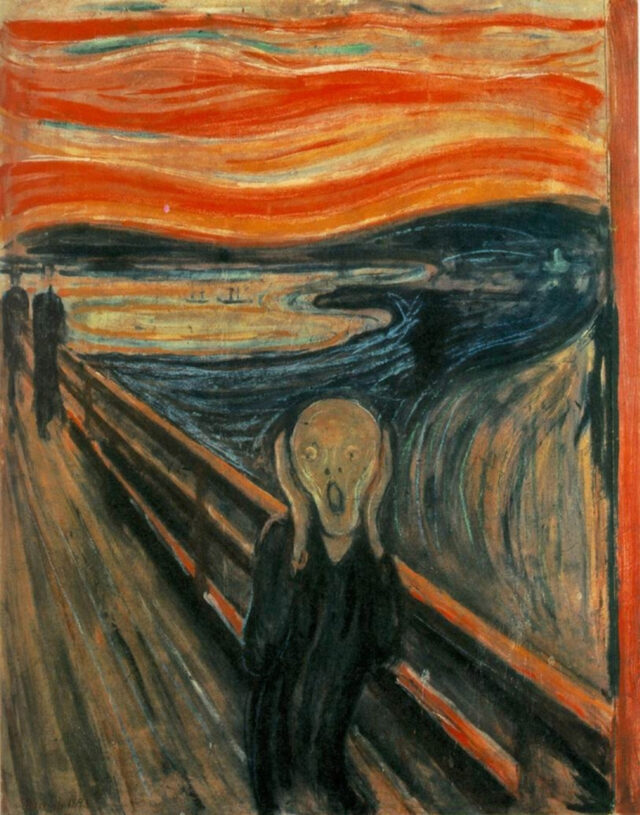

Чем глубже искусство погружалось в психологизм, тем сложнее становилось передавать эмоции реалистическими методами. В авангардных и модернистских течениях на первый план выходит не бытие как таковое, а переживания героя по поводу происходящего. В последнем десятилетии XIX века Эдвард Мунк запечатлел особое настроение, в котором он однажды пребывал, прогуливаясь вдоль фьорда: «Я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу». Изображенный на его картине персонаж даже не похож на человека — изгибаясь, подобно волне, в такт заливу и облакам, он весь превращается в болезненную эмоцию.

В условиях социальной и философской неопределенности человек остается наедине с собой. Из трансцендентного способа существования боль перешла в имманентный, и искусство чутко реагирует на это. Художник Ренессанса начинает выстраивать перспективу и обращается к телесности. Парадоксально, но та же интенция к субъективизму, породившая реализм, со временем приводит к отказу от него. На плакате Эгона Шиле, на котором изображен святой Себастьян, нарушены пропорции, но взамен появляется динамика. В образе мученика, умирающего под градом стрел, австрийский экспрессионист нарисовал самого себя.

В ХХ веке боль всё чаще выступает как атрибут насилия. Медицина научилась «отключать» или существенно облегчать физические страдания, главным источником которых теперь становится злой умысел. Пабло Пикассо изобразил немецкую бомбардировку Герники во время гражданской войны в Испании как мешанину искаженных тел людей и животных. Картина выполнена в черно-белой гамме, как кадры документальной хроники, но посредством изломанных форм, невозможных на фотографии, выражено ощущение хаоса и безумия.

Ужас от великих потрясений ХХ века и боль, которую пришлось испытать миллионам людей, нашли отражение и в кинематографе. Это, с одной стороны, делает страдание зримым и предметным. С другой — превращает его во что-то привычное и уже не производящее впечатления.

Интернет-пользователь может получить доступ к любому, даже самому шокирующему контенту в несколько кликов. Драматизм нарастает — но одновременно и выхолащивается.

В фильме «Видеодром» Дэвида Кроненберга телеканал, транслирующий сцены насилия, деформирует не только сознание людей, но и тела, проникая из виртуального мира в физический. Современный «видеодром» инфополя тоже заражает человека, но, не добираясь до его кожи, создает иммунитет к образам боли, лишая их трансгрессивности.

В своей книге «Смотрим на чужие страдания» Сьюзен Зонтаг замечает, что давление на эмоции с помощью снимков ужасных событий отдаляет от мучительной реальности: «Сегодня, когда фотография оказалась на службе у манипуляторов вкусами потребителя, ни один эффект от изображения скорбной сцены нельзя воспринимать как само собой разумеющийся».

В развитых странах боль вытеснена за границы нормы, что формирует вуаейристское отношение к ней. Она воспринимается главным образом как несчастный случай, невезение, но не правило. Вопрос «Почему я?» пришел на место средневековому принципу memento mori. Эта формула напоминала, что страдание и гибель — удел каждого.

«Как в героическом, так и в культовом мире мы встречаем совершенно иное отношение к боли, чем в мире сентиментальности. В последнем случае речь идет о том, чтобы оттеснить боль и изолировать от нее жизнь, тогда как в первом случае важно включить ее и приспособить жизнь к тому, чтобы она в каждый момент была вооружена для встречи с ней».

Эрнст Юнгер, «О боли»

Одной из своеобразных реакций современного искусства на вытеснение боли стали попытки приблизиться к ней уже не словом, а телом. Когда даже физическое страдание превращается в символ, художники стремятся вернуть подлинность опыта. В 1960-х годах венские акционисты калечили свои тела, например вкручивая в них шурупы. Киберперформер Стеларк висел с зашитыми глазами на башенном кране и подключал к телу электроды с открытым доступом. Марина Абрамович отдавала себя в руки людям, которые всячески ее истязали (например, совершая порезы) и даже едва не застрелили.

Некоторые акционисты обращались к ритуальной символике и утверждали, что стремятся достичь трансцендентных переживаний. Хотя тысячу лет назад такой исполнитель мог сойти за святого столпника, в экспозиционном контексте подобные практики, как религиозное искусство, помещенное в музей, теряют сакральное содержание. Лишенная духовного наполнения боль часто кажется бессмысленной и вновь превращается в знак, в «высказывание».

Но иногда перформансы всё же становятся неотличимыми от жизни. Например, Басу Яну Адеру удалось создать «тело из слова» через восстановление героического модуса в проекте «В поисках чудесного». В 1975 году художник отправился на крошечном судне через бурную Атлантику, чтобы в одиночку бороться со стихией. Много месяцев спустя пустую лодку прибило к побережью Ирландии, а тело Яна Адера так и не нашли. Опасность и страдание в океане были настоящими. Так искусство, сделав большой круг, пришло к эстетизации самой жизни, а с ней и смерти.