Постпорнография против искусства: что происходит сегодня с публичной сексуальностью?

Еще совсем недавно не вызывало сомнений, что искусство — прекрасное и возвышенное, а порнография — это грязь, насилие и наглядное пособие по превращению женщины в вещь. Однако сегодня границы между этими сферами настолько размылись, что они нередко меняются местами: классическую живопись обвиняют в объективации женского тела и потворстве патриархату, а порнографии приписывают освободительный потенциал. Разбираемся, что происходит с публичной сексуальностью в наши дни, и объясняем, откуда взялись антипорнографический феминизм и постпорнография.

Соблазнительный анализ

На сцене черный кожаный диван, массивное кресло, несколько столов и стульев, крупный цветок — и двенадцать человек. В начале спектакля все они встали со своих мест в зрительном зале, медленно разделись и, аккуратно сложив вещи, поднялись на сцену. Там перформеры сразу легли на пол и единой массой перетекли из левого заднего угла в правый передний. После, уже разделившись, они десять минут без остановки тряслись — вибрировали до изнеможения, целовали кресла, столы и цветок и вписывались телами в их изгибы, соблазняли друг друга и даже подчиняли — ближе к концу, в сцене, где половина перформеров полностью оделась, а другие остались обнаженными.

Этот спектакль датского хореографа Метте Ингвартсен — только один из четырех Red Pieces, серии о публичной сексуальности, которую впервые полностью показали в этом году. Ингвартсен была одним из хедлайнеров крупнейшего танцфестиваля Impulstanz в Вене. Неделю в огромных помпезных театрах планшет сцены застилали танцевальным линолеумом, чтобы публика вызывала перформеров на поклоны по пять раз.

Red Pieces не провокативная серия, а аналитическая. Художественная задача — не шокировать, а пригласить к размышлению. В 7 pleasures Ингвартсен думает об удовольствиях, будь то мягкие касания, продолжительная вибрация или мазохизм. В to come (extended) — о сходствах между оргазмом и веселыми танцами, а потом о различиях между оргазмом и отточенным хоровым исполнением вздохов и вскриков. В 21 pornographies — о завороженности жутким, от насильственной порнографии до милитаристских пыток.

Все эти перформансы изматывают или заряжают, иначе говоря, по-разному аффектируют зрительские тела. При этом они оставляют голову совершенно холодной, не рождают эмоций и сопереживания. Так работает аффект — ключевая категория в работах Ингвартсен, да и вообще в современном искусстве и политической теории. Например, если люди слушают в толпе или даже перед телевизором продуманное ораторское выступление, коллективный аффект способен заставить их действовать помимо их воли.

Театр тоже может быть местом, где возникает коллективный аффект. Но нарочитая техничность, отстраненность, даже лабораторность в исполнении Red Pieces предлагает скорее исследовательскую дистанцию к теме спектакля.

После просмотра даже хочется согласиться с теми, кто верит, что в новом мире больше нет страсти, а чувственность дескрализована. Но есть и другая сторона. Red Pieces, как и другие феминистские проекты, создает и уточняет язык для публичного разговора о сексуальности: вот элементы удовольствия, оргазма, отношений власти — даже микроэлементы. Всё это препарирование действительно лишает тему загадочности и таинственности. Но в то же время оно позволяет обсуждать и даже проживать эротический опыт точно и без стеснения. Не к этому ли на самом деле стремились активисты контркультуры 1960-х, по которой так часто ностальгируют в сегодняшних дискуссиях?

Радость и мясо

В Red Pieces есть еще один спектакль, с которого серия и началась несколько лет назад, — 69 positions, трехчастная лекция-перформанс в пространстве выставки. Главный сюжет первой части — идея реконструировать перформанс Meat Joy («Радость плоти») Кароли Шнееман. Ингвартсен отказалась от нее после переписки с легендарной американской художницей.

В Meat Joy участвовали восемь раздетых до белья перформеров и перформерок, а также ощипанный цыпленок, несколько сырых рыб, ведра краски, колбаса. Движение было хаотичным: исполнители обнимались друг с другом, обливались краской, хлестали себя предметами. На год раньше, в 1963 году, Шнееман представила фотоинсталляцию Eye/Body — серию собственных снимков, которые «исследовали художественный потенциал плоти художницы».

Обнаженные тела не были новостью для арт-мира 1960-х. Но смена эстетизированной пассивной красоты на активную откровенность вызывала вопросы. Шнееман говорили: если хочется рисовать, рисуй, но голый бег к искусству отношения не имеет. Истеблишменту казалось, что художница попросту нарциссична. Но параллельно со Шнееман подобным занималось и множество других художниц. Например, Шигеко Кубота рисовала на полу, вставляя кисть в собственную вагину. Ханна Уилк лепила вагины из жвачек, приклеивала на свое тело и фотографировалась обнаженной — а зрители говорили ей, что она слишком красива.

К 1970-м нескромное феминистское искусство разрослось — всё больше женщин не боялись заявлять о себе, и, конечно, не только в США. На недавней выставке Feminist Avant-Garde of the 1970s показывали работы аж 48 художниц. Их общей целью было обрести право на собственное тело, а главным и наиболее наглядным инструментом стала демонстрация сексуальности. Женщины превращали собственные тела в арт-объекты, но теперь сами решали, как показать себя.

Самообъективация и сегодня остается одной из важных стратегий в отношениях искусства и сексуальности. Шведская художница Офелия Ортега пишет:

«Поверьте во всех девочек из инстаграма, доверьтесь их молодой феминности, поверьте по все подростковые влоги и прекратите защищаться от угрызений совести, которые вы чувствуете, если всё это вам нравится. Роль жертвы выдают зрители… Мы должны рассмотреть девочку как субъекта, который раздражает и царапает, — квир-субъекта, встреча с которым [каждый раз по-новому] организует взгляд».

В молодом искусстве и перформансе 2010-х живут не только смелые отважные женщины, но и «девочки» — нарочито уязвимые, наивные и не скрывающие этого, хотя «невинность» и молодость остаются одним из порнофетишей. Нам по-прежнему неловко от сексуальности вне частной жизни — вспомнить хотя бы чувства, которые испытываешь при просмотре «девчачьего» ASMR-видео.

Но все-таки радикальные перформансы 1960-х утвердили уместность смело обнаженного тела в публичном пространстве.

Бар, кровать, музей

Правда, вскоре эту уместность сожрал капитализм. В 2014 году культурный теоретик и трансактивист Поль Пресьядо выпустил книгу Pornotopia: An Essay on Playboy’s Architecture and Biopolitics. В книге почти не было иллюстраций, только схематичные рисунки. Казалось бы, журнал прославился как раз своими обложками и утопическими макетами, которые специально для издания проектировали крупные современные архитекторы. Но «Плейбой» запретил Пресьядо пользоваться его архивами: в своей предыдущей публикации о журнале тот отказался заменить все слова «порнография» на слово «искусство».

Культовый журнал превратил публичную сексуальность в обычное дело и прибыльный бизнес. «До „Плейбоя“ немногие мужчины хоть раз в жизни видели цветное фото обнаженной женщины», — цитирует Пресьядо одного из авторов самого издания и объясняет, как именно журнал сконструировал сексуальные отношения цисгендерных гетеросексуальных мужчин с женщинами.

Авторы «Плейбоя» изобретали удивительные конструкции. Например, они придумали шкаф со спрятанным баром — чтобы мужчине не пришлось вдруг отлучаться на кухню и, вернувшись, обнаружить женщину уже без настроения. Самой известной стала вращающаяся кровать со всем необходимым под рукой. Основатель журнала Хью Хефнер из такой почти не вставал: на ней и работал, и занимался сексом, и ел, и спал, и фотографировался для других изданий.

Пресьядо сравнивает эти «интерьерные протезы» с современной журналу архитектурой, которую в истории искусства принято считать авангардистской и антикапиталистической, антиконвейерной. Он упоминает Suitaloon Archigram — костюм-мембрану, который трансформировался в микродом со всем необходимым; Yellow Heart агентства Haus-Rucker-Co — сжимающуюся и разжимающуюся сферу, в которой прямо в воздухе могли лежать два человека. По мнению Пресьядо, все эти конструкции свидетельствуют о «фармакопорнографическом режиме современности», который стирает границу между публичным и приватным пространствами и превращает изящный, технологичный и удобный для соблазнения дизайн в предмет громкой мужской гордости.

В другой статье Пресьядо рассматривает еще три типа «архитектуры порно»: мужские кинотеатры, городские гигиенические системы и музеи.

С кинотеатрами всё ясно: в начале XX века в приватных мужских залах демонстрировали короткометражки с образами гетеронормативного секса. Съемками руководили мужчины, ходили на показы тоже мужчины, и так продолжалось до появления интернет-агрегаторов.

В связи с гигиеническими системами Пресьядо вспоминает историческое значение слова «порнография». Во Франции XVIII века так называли трактаты и документы, которые регламентировали секс-услуги в городских пространствах с медицинской или псевдомедицинской точки зрения. В тех же текстах разговор шел о «канализации, писсуарах, трубах, тротуарах и стоках, бродягах».

Еще интереснее дело обстоит с музеями. Пресьядо считает, что порнография в привычном нам смысле этого слова появилась после раскопок у подножия Везувия. Эротические изображения и скульптуры были обнаружены среди руин чуть ли не каждого дома и публичного здания, а не только в борделях и брачных комнатах. Все эти находки сгрузили в специально учрежденное «Тайное собрание» («Секретный кабинет») в Бурбонском музее Неаполя. Вход туда, конечно, был разрешен только мужчинам из высших слоев общества — всех остальных постарались оградить то ли от потрясения, то ли от возможности «сексуально возбуждаться в публичном пространстве».

Читайте также:

Секс в Помпеях: 5 мифов о городе разврата, которые наука развеяла еще до того, как вы о них узнали

Запрещенная античность: козы Пана, пип-шоу и нескромные бубенчики из тайного музея

Прекрасно и унизительно

Сегодня трудно представить западный исторический музей, который сгружает секс-объекты в тайную комнату. Чем полнее документация событий и повседневности прошлого, тем лучше.

Другое дело — галереи искусства, да и вообще искусство. Классический вопрос самой примитивной арт-критики — искусство или порнография, иначе говоря, хорошо или плохо? Любые попытки найти информацию о том, как связаны эти две категории, в первую очередь приводят к дискуссиям вокруг этого вопроса. Это обсуждают Владимир Соловьев с Антоном Долиным прямо на федеральном телевидении, там же докладывают с таким заголовком о резонансном закрытии фотовыставки Джока Стёрджеса пару лет назад, с этой точки зрения оценивают и древнегреческое искусство.

Но существует и менее диванный уровень дебатов о связи искусства и порно. По сути, обозначена философская проблема, и ее можно решать даже с помощью формальной логики. Нужно посмотреть, по каким критериям определяют порнографию, а по каким искусство, проверить совместимость этих критериев и возможность какого-нибудь объекта быть и тем и тем.

Точка отсчета дискуссий об искусстве и порнографии в наше время — эстетика Канта и его разделение «прекрасного», «полезного» и «доброго». Условие переживания «прекрасного», а значит в том числе и контакта с искусством, — «незаинтересованность» и универсальность. Никто не хочет обладать произведением искусства и вообще ничего от него не хочет, но всем оно нравится. Это явно не относится к порнографии, которую функционально определяют как средство достижения сексуального удовольствия.

Представления Канта давно развенчаны во многих исследованиях: «вкус» зависит от исторического времени, класса, гендера. Но проводить границу между искусством и порнографией продолжают и многие более поздние философы. Они считают, что изображения обнаженных тел или намек на них вызывают у зрителей слишком простую физическую реакцию — в противовес стремлению искусства к сложности. Может, такие образы и бывают художественными, но только вопреки эротической составляющей.

Вот один из подобных аргументов — его представил философ Джеррольд Левинсон в 2006 году, а изложил крупный теоретик porn studies Ханс Мэйс в cтатье Стэнфордской философской энциклопедии (где можно ознакомиться и со множеством других версий схожих аргументов):

Эротическое искусство состоит из изображений, которые предполагают определенную реакцию (R1).

Порнография состоит из изображений, которые предполагают определенную реакцию (R2).

R1 требует внимания к форме/материалу/медиуму/стилю и, следовательно, отношения к изображению как к «непрозрачному».

R2 исключает внимание к форме/материалу/медиуму/стилю и, следовательно, требует отношения к изображению как к полностью прозрачному.

R1 и R2 несовместимы.

Следовательно, ничто не может быть одновременно эротическим искусством и порнографией; в крайнем случае ничто не может быть адекватно воспринято и как эротическое искусство, и как порнография; в самом крайнем случае ничто не может преуспеть как эротическое искусство и как порнография в один момент.

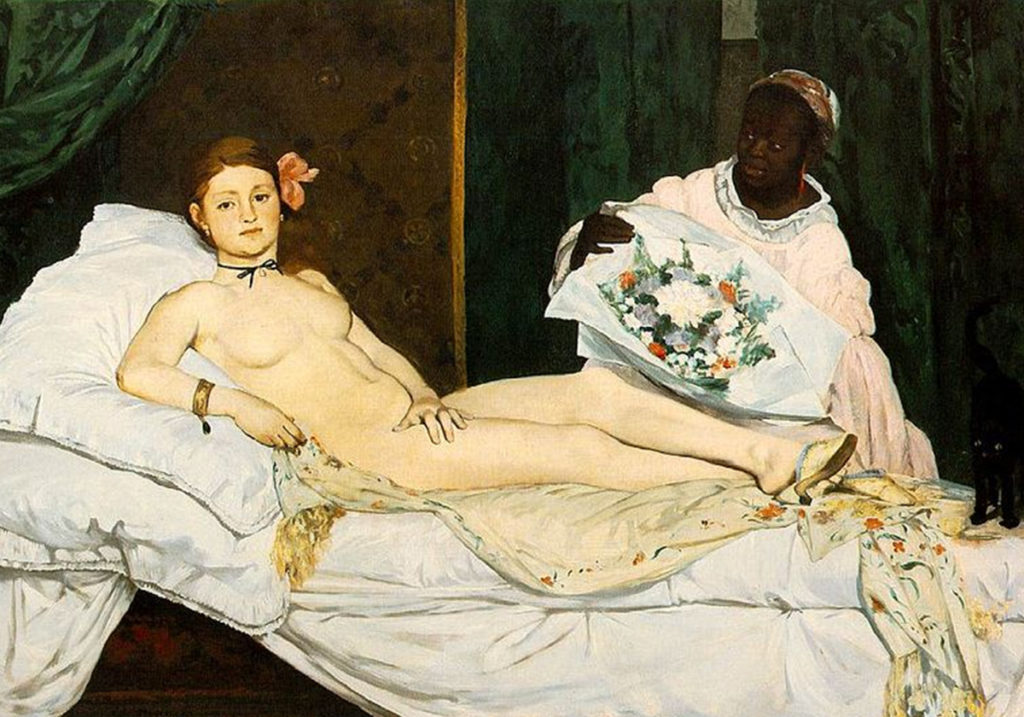

Канонический пример эротического искусства, а не порнографии, который часто всплывает в философских и искусствоведческих дискуссиях, — «Олимпия» Эдуарда Мане. «Тебе нужны были… чистые и блестящие цвета, и ты написал букет; тебе нужны были темные цвета, и в угол ты поместил негритянку и кота», — рассуждал о картине Эмиль Золя, подчеркивая, что работа с палитрой здесь куда важнее, чем собственно изображение проституированной женщины.

«Олимпия» и более поздние импрессионистские картины Мане расшатывали традиции реализма и вообще спорили с системой — как настоящее искусство, а не порнография. Но одновременно они поддерживали систему.

В 1992 году британская исследовательница Линда Нид выпустила книгу The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality. Первым главный сюжет в западном искусстве — привлекательное и даже идеальное обнаженное тело — исследовал в 1950-е годы британский ученый Кеннет Кларк. Нид же сфокусировалась на женских телах и представила феминистский взгляд на историю искусства. Она показала, что идеалом художников было «статичное контролируемое тело», а вот живое и расплывающееся «тело без границ» казалось обсценным, порнографическим. Также Линда Нид изучила, как художников-мужчин учили кроить женские тела по золотому стандарту: программы состояли из анатомии, курсов по античному искусству и, главное, рисования с натуры.

Феминистки и до Нид критиковали объективацию женщин в искусстве. Она сама вспоминает в книге знаменитую историю суфражистки Мэри Ричардсон, которая атаковала «Венеру перед зеркалом» Веласкеса в Национальной галерее Лондона, заметив, как мужчины застывают перед этой картиной и регулярно навещают зал, только чтобы посмотреть на нее.

Критику объективации уточняют и сегодня. Так, Энн Итон в сборнике Art & Pornography: Philosophical Essays (2012) обращается к критериям объективации человека, которые предложили философы Марта Нуссбаум (первые семь) и Рэй Хелен Лэнгтон (последние три):

- изображение человека средством для достижения собственных целей,

- отрицание ее автономности,

- изображение ее вялой, не способной к действию,

- указание на взаимозаменяемость изображенной с любой другой,

- указание на возможность насилия, нарушения границ,

- указание на собственнические отношения с изображенной,

- отрицание ее субъектности,

- сведение ее к телу,

- сведение ее к чувствам, которые она вызывает у художника или зрителя,

- отрицание ее способности говорить, высказываться.

Энн Итон анализирует множество картин из канона истории искусства и показывает, что почти в каждой обнаруживаются хотя бы две-три черты. Существует буквальная объективация — например, в многочисленных «Венерах и музыкантах» Тициана, где на женщинах в буквальном смысле играют. Еще чаще встречается эротизация насилия — от «Похищения Европы» того же Тициана до «Похищения дочерей Левкиппа» Рубенса и «Смерти Сарданапала» Делакруа (примечательно, что по-английски оба «Похищения» называются rape — «изнасилование»). В модернистском искусстве женщин по-прежнему сравнивали с музыкальными инструментами, например Мэн Рэй в «Скрипке», а еще разглядывали уже в деталях, то есть отделяли половые органы от субъекта — как Курбе в «Происхождении мира».

Исключения можно пересчитать по пальцам. Но их важно учесть, чтобы понять, что изображение обнаженного женского тела не всегда предполагает объективацию. Например, на картине Артемизии Джентилески «Сусанна и старцы» героиня демонстрирует активное нежелание вступать в сексуальный контакт с двумя мужчинами. Она представлена активным лицом — потому и формальные характеристики, скажем ее поза, отличаются от привычных.

По словам Итон, суммарно живописные сюжеты с обнаженными женщинами эротизируют неравный гендерный порядок. Привлекательным считается, когда мужчина доминирует, а женщина оказывается либо его музой, либо любовницей: «Его дело — делать великое искусство. Ее дело — сидеть красиво». Для зрителей-мужчин такие картины — удовольствие, как для тех посетителей Национальной галереи. Для женщин они становятся идеалом, к которому нужно стремиться.

Это даже не male gaze [«мужской взгляд». — Прим. ред.] — это masculine gaze, то есть, как пишет Итон, взгляд с мужской перспективы независимо от собственного гендера.

Лампочки, Земля и жидкость

«Искусство делает гендерное неравенство не просто сексуальным, но красивым, — подводит Энн Итон итоги. — Искусство делится с неравенством собственным авторитетом».

Главный тезис Итон: искусство способствует распространению гендерных стереотипов и нормированию сексуальности чуть ли не сильнее, чем порнография.

Но порнография тоже оправдывает и насаждает насильственные сексуальные отношения. Об этом громко заговорили на рубеже 1980-х и 1990-х годов профессорка философии Рэй Хелен Лэнгтон и радикальная феминистка Кэтрин Маккинон. Они подчеркивали, что, получая доступ к порновидео, часто до первого секса в реальности, люди усваивают продемонстрированные там модели: в худшем случае — откровенного насилия, в лучшем — неправдоподобно идеальных тел и однообразных сценариев, направленных на мужское удовлетворение.

Так появился антипорнографический феминизм. Ему оппонировали просексуальные феминистки: они призывали не допустить полного контроля мужчин над секс-индустрией и придумывали новое порно — против стереотипов, за этику.

В феминистском порно медиум потерял свою прозрачность. Активистки постпорнографии обратили внимание на положение и динамику камеры, текстуры, границу между документальностью и исполнением, инерцию реалистичного изображения в деталях и подробностях — всё то, что вроде бы отличает искусство от «просто возбуждающих картинок».

Феминистки и квир-активисты переписывали стандартные сюжеты и привлекали к производству угнетенных — по расе, гендеру, ориентации, физическим возможностям, но уже не в роли фетишей, а как субъектов с собственными желаниями. Но не только. Вот что еще придумали постпорнографы:

- постгуманистические фильмы — например, в работах группы Rosa Quimera герои подключены к сложным интерфейсам, которые возбуждают самые разные части их тел, а не только привычные эрогенные зоны;

- экосексуальные практики — основательницы движения Бет Стивенс и Энни Спринкл призывают не только к объятиям с деревьями и «грассилингусу» во влажном лесу, но и к заботе об экологии для отношений с землей «как с любовницей, а не как с матерью»;

- контрасексуальность — это термин Поля Пресьядо, который предлагает рассматривать пенис как «мясной дилдо», уравнивает «биологические» органы с гормональными таблетками и любыми протезами и переворачивает представления о гендере.

Впрочем, некоторые теоретики видят подрывной потенциал даже в тех эстетических приемах, которые использует доступная интернет-порнография. Исследовательница Петра ван Брабандт сравнивает популярные DIY-видео с картинами Брейгеля и объединяет их термином «мокрая эстетика» (wet aesthetics). «Вы можете окинуть классический пейзаж взглядом так, как будто он принадлежит вам; картины Брейгеля требуют приближаться, отдалять, отходить влево, потом вправо». Брабандт объясняет, что съемки от первого лица вместо дистанцированной камеры и сверхнатуралистичное обилие жидкостей в кадре «размывают контуры тела и растапливают его восприятие как объекта», которым можно обладать.

Исследовательница также указывает на два способа радикализации «влажной эстетики», которая в массовом порно может быть едва заметна. Во-первых, она описывает два порнографических артхаус-фильма из течения New French Extremity. В «Порнократии» (реж. Катрин Брейя) гомосексуальный мужчина детально разглядывает обнаженную женщину: ее менструальную кровь, анус, волосы на теле. В ленте «Что ни день, то неприятности» (реж. Клэр Дени) двое вампиров достигают оргазма в ванне крови, и женская съемка Агнии Годар тоже изучает их тела в подробностях.

По мнению Петры ван Брабандт, эти фильмы показывают, что сцены разглядывания или жесткого секса могут быть и эмансипаторными, если избегают гетеронормативного «мужского взгляда».

Другая многообещающая линия — квир-порнография. Брабандт считает, что квиризовать можно даже съемки гетеросексуальных контактов. Она описывает короткометражку Элис Магнуссон Skin, где камера постоянно переключается между позициями женщины и мужчины, а главное, вылавливает половые признаки так, что непонятно, кому из участников что принадлежит — точнее, все они принадлежат их взаимодействию, а не нормативному гендеру.

«Постпорнография стремится не удовлетворить зрителей, а исследовать секс», — пишут Тим Грегори и Астрид Лорендж, авторы чуть ли не единственного в мире университетского курса о постпорнографических телах. Главный инструмент этого исследования — воображение или даже утопическое мышление. Есть ли тогда границы между порнографией и искусством — от знаменитого Balkan Erotic Epic Марины Абрамович до всё тех же Red Pieces Метте Ингвартсен, где перформеры получают ощутимое удовольствие, облизывая лампочку и цветы?

Эффект реальности

«Мы только смехом спасаемся. И водкой», — говорят героини графического репортажа Виктории Ломаско «„Девочки“ Нижнего Новгорода». «Как накроешь на стол, — советуют они друг другу, — скажи ему [мужу]: „Приятного аппетита! Я [членом] чуть не подавилась, чтобы на это насосать“», — рассказывает о них уже сама художница.

В 2013 году Ломаско помогли наладить контакт с несколькими нижегородскими «конторами» секс-услуг. Она приезжала туда и разговаривала с женщинами — все они были не против оказаться на ее рисунках и поделиться своими историями. Ломаско объясняет, что смогла проникнуть только в самую презентабельную часть местной секс-индустрии, без сутенеров и криминала. Но и там, среди типовых бедных квартир и труда матерей-одиночек, обнаруживались жуткие истории: «„Она теперь дома сидит, как собака“, — рассказывали „девочки“ про свою бывшую товарку, которую женатый клиент держит в изоляции на съемной квартире, заставляет постоянно худеть и выглядеть как мальчик».

Эксплуататорский способ производства порнографии и работы в секс-индустрии был и остается второй главной мишенью антипорнографического феминизма, а изобретение альтернативы ему — второй главной задачей феминизма просексуального.

В квир-феминистском порно сюжеты придумывают горизонтальные команды вместе с самими актерами и актрисами, режиссеры не предъявляют нормативных требований к их внешнему виду и уж точно не держат в рабстве.

Всё это не отменяет существования жестоких форм производства — а еще того, что квир-порно смотрят, наверное, в основном те, кто уже давно интересуются эмансипаторными практиками. Так что не менее важный вектор взаимодействия искусства с секс-индустрией, который не дает забыть о больших проблемах реальности, — это документальные проекты. Они предъявляют голоса тех, кого мы редко слышим где-то еще, и дают им право высказаться не о том, что привычно ждут от секс-работницы.

Исследовательница Ильмира Болотян недавно написала подробную статью о том, какие феминистские стратегии работы с секс-индустрией существуют в российском искусстве 2010-х. Она упоминает проекты нескольких художниц: кроме репортажей Ломаско, это видео «Русалки» Антонины Баевер, где четыре секс-работницы воспроизводят фольклорный ритуал, видео «Валя» Вики Бегальской, в котором 50-летняя женщина рассказывает о себе и танцует стриптиз, чтобы привлечь партнера в интернете, ее же портреты «Единственная» и «Гертруда» и кукольный спектакль с секс-работницами «Пояс Афродиты», который доводит до абсурда объективацию и фетишизацию женского тела.

Болотян замечает, что если раньше положительными качествами женщин были целомудренность и святость, то феминистский взгляд конструирует «„работницу“, „профессионала“… Женщины здесь показаны как субъекты труда и профессии, субъекты созидания, а не как эстетически привлекательные и сексуальные объекты».

Подчеркнуть свой трудовой статус и отказаться от категорий «вдохновения» и «музы» в последнее время стремятся и художники. Способ производства становится частью эстетического содержания произведения или события. Всплывают скандалы не меньшие, чем в секс-индустрии: выясняется, например, что театральный режиссер и хореограф Ян Фабр шантажировал перформерок и домогался их. Но пока люди, которые в принципе выступают за свободу и уважение, осуждают истории насилия в порнобизнесе, особый статус искусства оправдывает в их глазах абсолютно всё. Ведь авангард, а значит, и движение к современности невозможны без подрыва норм и расшатывания границ. По крайней мере, мы привыкли так думать.

В 2017 году американская исследовательница Анджела Нейгл опубликовала книгу Kill All Normies. Несколько лет Нейгл провела в глубинах 4chan, Tumblr и других имиджбордов, ее любимый герой — лягушонок Пепе. В главе «Онлайн-политика трансгрессии» она показывает, как жесткий юмор форумов присвоил революционно-освободительный лозунг «Запрещено запрещать!»: «Это не буллинг. Это сатирический перформанс», — цитирует Нейгл интервью Джейми Кокрейна из хакерской группы Rustle League журналу «Эсквайр». После этой фразы они с журналистом обсуждают, как расшатать статус-кво и заставить людей думать своей головой.

Бесспорно, «новая этика» становится новым статус-кво. Нужно ли подрывать ее, привыкнув подрывать ханжескую мораль, — большой вопрос. Наверное, размышлять об этой проблеме нужно, но как-то иначе. Всё еще ждет ответа вопрос о том, как все-таки определять сегодня искусство и порнографию и стоит ли вообще различать их. При этом важно помнить, что как в (пост)порнографии возможна эмансипация, так и в искусстве возможна эксплуатация. Но интереснее все-таки пользоваться и тем и другим, чтобы вообразить возможное лучшее будущее.