«Тайная вечеря» по-советски, Путин из хромосом и мелкоскопия. Внятный гид по российскому аутсайдер-арту

Аутсайдерское искусство — всплеск бессознательного, божественное озарение или продукт эпохи? «Нож» рассказывает, как такие взгляды сменяют друг друга, сосуществуют и провоцируют критику и как переплетены история российского и западного ар брюта.

«Наше всё» — так называется экспозиция, представленная сейчас в единственном большом музее российского наивного искусства. Формальный повод — 220-летний юбилей Пушкина, и образов поэта здесь действительно в избытке: Пушкин среди героев своих сказок, Пушкин посреди деревенской идиллии, Пушкин за письменным столом. Но еще эта фраза отражает отношение к аутсайдерскому искусству, которое сформировалось у самых разных групп: одни в нем ищут выражения подлинной русской души, вторые — доступа к глубинным архетипам из бессознательного, третьи — знаки подлинного вдохновения.

Текучие универсалии

Первую теорию об особом искусстве разработал швейцарский художник Жан Дюбюффе. Он противопоставлял «культурному» искусству «грубое», или «сырое» — по-французски ар-брют.

На русский его тексты почти не переведены, но по лекции «Антикультурные положения» можно представить, что художник критиковал: превосходство человека над природой, логическое и теоретическое мышление, доверие к языку, каноны красоты.

Альтернативу Дюбюффе искал в искусстве колонизированных народов, в народных ремеслах. Но больше всего был поражен арт-терапевтической живописью в психиатрических лечебницах.

Дюбюффе еще в молодости прочитал монографию Ханса Принцхорна «Искусство душевнобольных», одну из первых работ об арт-терапии. В 1940-е годы он стал сам ездить в психиатрические интернаты, общаться с их жителями, которые писали картины, и собирать или фотографировать их работы. В его коллекцию вошли уже известные Адольф Вёльфли, Антон Мюллер, Алоиза Корбаз, он открыл и новые имена. В итоге набралось несколько тысяч экземпляров, а появление специализированной галереи в 1948 году обернулось долгожданным громким успехом.

Успех был неудивительным: Дюбюффе с молодости вращался в сюрреалистских кругах, с организацией галереи и фонда Compagnie de l’Art Brut помогали Андре Бретон и Жан Полан.

Идея в целом развивала модернистскую одержимость искусством «примитивных» народов и групп. Но Дюбюффе первым описал и выделил ар-брют в особую область и предложил систематический подход к нему.

До того художники чаще заимствовали из «примитива» приемы для собственных абстракций и чествовали уникальных одиночек: первым и самым известным среди них остается Анри Руссо, или «Таможенник».

Российских авангардистов между тем больше привлекали местные деревенские традиции, а не далекая колониальная живопись и арт-терапия.

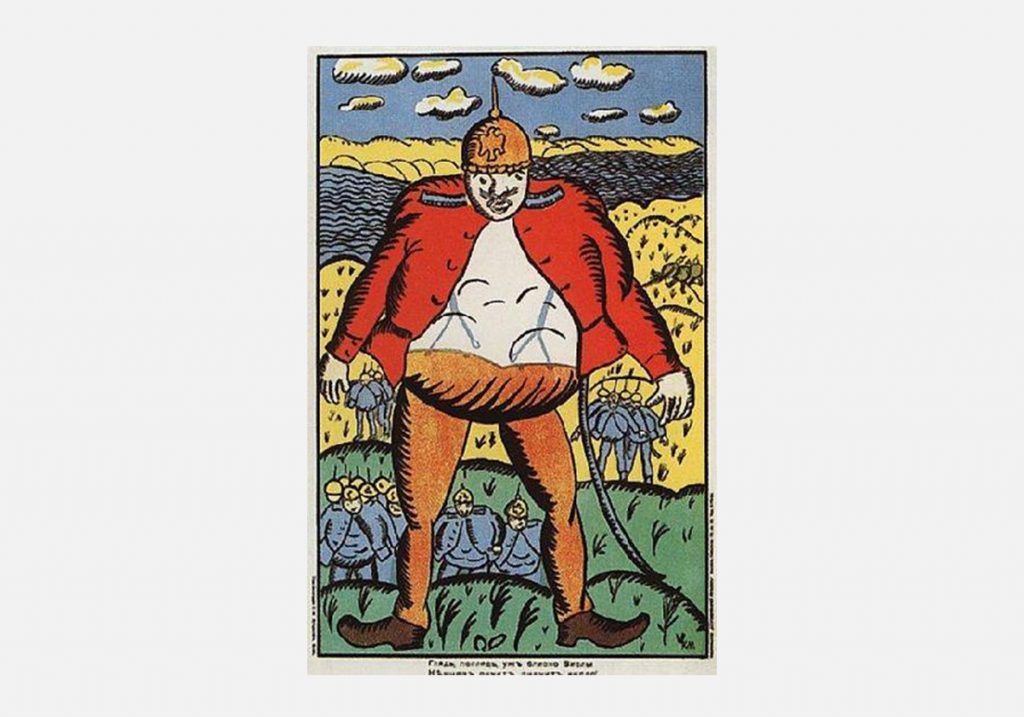

В 1913 году Михаил Ларионов, который к тому моменту уже несколько лет коллекционировал российский примитив и стилизовал под него собственные работы, провел в Москве «Выставку иконописных подлинников и лубков».

Хотя выставки народных картинок и бытовых предметов неоднократно проходили и раньше, именно экспозицию Ларионова можно рассматривать как кураторское высказывание. Художник и его товарищи постулировали, прямо как Дюбюффе, что народное искусство говорит о вневременных, универсальных ценностях и образах.

Сегодня искусствоведы, напротив, рассматривают примитивное искусство исторически. Всё тот же Алексей Лебедев, анализируя примитив XVIII–XIX веков, предложил выделять три его формы.

Ранняя, стадиальная форма предполагала, что художник стремится достичь академического мастерства. А значит, наивная поэтика — только этап в его творчестве, хоть он и затягивался часто на всю жизнь.

Следующая, социально-этическая, распространенная среди купечества, представляла особый стиль как способ закрепить социальную общность, выразить в нем групповые ценности и отделиться от дворянства или крестьян.

Третья, эстетическая, превратила наивный стиль в предмет самодостаточного формального интереса и позволила народным мастерам выставляться рядом с признанными художниками.

Именно в эстетической парадигме смотрели на примитив российские авангардисты. Местный аналог Анри Руссо, к слову, они тоже нашли: им стал Нико Пиросмани, картины и коммерческие настенные росписи которого впечатлили Илью Зданевича. И хотя история русского исторического авангарда, как известно, была недлинной, наивному искусству нашлось применение и в сталинское время, и в позднесоветское.

Заочный авангард

«Дон Кихот советской эпохи» — так говорил об одном из представителей советского наивного искусства Михаил Рогинский, видный авангардист второй волны. Известный лаконичными фиксациями «коллективного сна» о советской повседневности в оттенках розового и серого, Рогинский был одним из тех, кто поддерживал и переосмыслял связь авангарда с маргиналиями арт-мира.

Рогинскому и его современникам приходилось не изобретать новую систему искусства, а вписываться в уже налаженную, незаметно подрывая ее.

Так, в 1960 году в СССР появилось удивительное учебное заведение — Заочный народный университет искусств. Обучение по переписке практиковали и в других областях, например, часто работали с талантливыми школьниками из регионов.

Заочное образование, выросшее на базе системы кружков, позволяло «просвещать массы» и транслировать выработанные властью стандарты по всей стране. Но в позднесоветский период оно стало анклавом оппозиции.

С деревенскими художниками по переписке общались Михаил Рогинский, Иван Чуйков, Николай Касаткин.

«В глазах той части общества, которая интересовалась андерграундом и была оппозиционно настроена по отношению к советской власти, наивный художник воплощал идеал бескорыстного творчества, свободы от идеологических штампов, раскованности творческой манеры», — писала Ксения Богемская, авторка самой подробной монографии о советском наивном искусстве под названием «Понять примитив».

Богемская предложила трехчастную периодизацию советского примитива.

Раннереволюционную эпоху определяла авангардистская вера в новое искусство, которое будет создано рабочим классом и отразит его революционные ценности. Но, как пишет исследовательница, на деле открытые кружки привлекли мелкую буржуазию, вкус которой был воспитан на дореволюционных толстых журналах.

Второй период связан с разработкой соцреалистического канона, на который и стали ориентироваться в кружках самодеятельности. Изобильные натюрморты, зарисовки деревенских праздников, символические указания на растущее качество жизни в окружении радиоприемников, светильников и книг, — всё это в огромном количестве производили в регионах и свозили в столицу на регулярные выставки.

Были и повторяющиеся сюжеты: «Семья, собравшаяся за чайным столом и с благоговейным вниманием слушающая речь тов. Сталина, символом которой служит черная тарелка репродуктора на стене, — это „тайная вечеря“ самодеятельной живописи тех лет», — пишет Богемская.

Установка на коллективизм и народное единение воплощалась не только в сюжетах и их однообразии.

Многие кружки — например, ИЗОРАМ (изомастерские рабочие молодежи) — и сам процесс творчества организовывали как коллективный, отказываясь от авторских подписей под работами.

Коллективно придумывали и стенгазеты, красные уголки, культкомбайны (передвижные агитационные выставки).

К 1960-м годам идеологический пафос самодеятельности ослаб, но система кружков продолжала функционировать. Именно тогда к ней обратились андерграундные художники.

В наивном искусстве, кроме прочего, они обнаружили более тонкую и непрерывную связь с историей, чем была у признанных мастеров. Художники послушно изображали канонические советские символы, но полностью соответствовать стандартам по-прежнему не могли. Так возникали визионерские фантазии о встречах с историческими личностями, новую жизнь обретали популярные литературные истории и кинокартины, вспоминались народные предания. И если организаторам официальных выставок хотелось подчеркнуть каноничность, то андерграундные художники обращали внимание на эту «исконность» — теперь, впрочем, понятую уже исторически, как опыт, не тронутый идеологией.

В 90-е появилась возможность изучать наивное искусство не только в дружеских кругах и в рамках художественной практики, но и на академическом уровне.

Ключевой специалисткой по советскому примитиву стала Ксения Богемская. Она лично общалась со многими художниками, собрала большую коллекцию, открыла галерею «Дар» и возила российское искусство на международное аутсайдер-триеннале INSITA. Богемской нет в живых почти десять лет, галерея уже закрыта, но коллекция живет: ею управляет сын Богемской Алексей Турчин, и российский аутсайдер-арт иногда показывают, например в ММОМА.

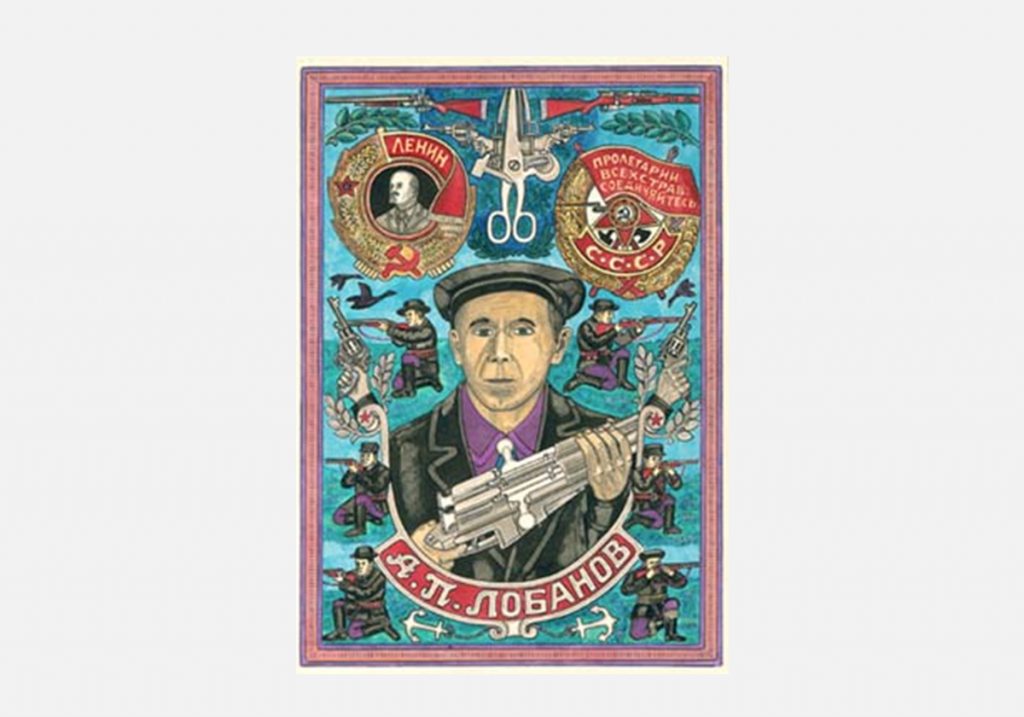

Появились в 1990-е и другие, более специализированные собрания особого искусства: так, Вячеслав Абакумов и Владимир Гаврилов организовали, соответственно, Музей творчества аутсайдеров и коллекцию «ИНЫЕ». Коллекция Гаврилова сфокусирована именно на арт-терапии — и в нее входят работы Александра Лобанова, наверное, самого известного сегодня российского аутсайдера.

И снова всё

По беглому взгляду на крупные собрания российского ар-брюта может сложиться впечатление, что он полностью исчерпывается деревенскими пейзажами, советской символикой и сюрреалистичной абстракцией.

Это отчасти правда: большинство действительно известных художников сложились еще в советское время, некоторых из них сегодня даже нет в живых, а более молодые почти не известны.

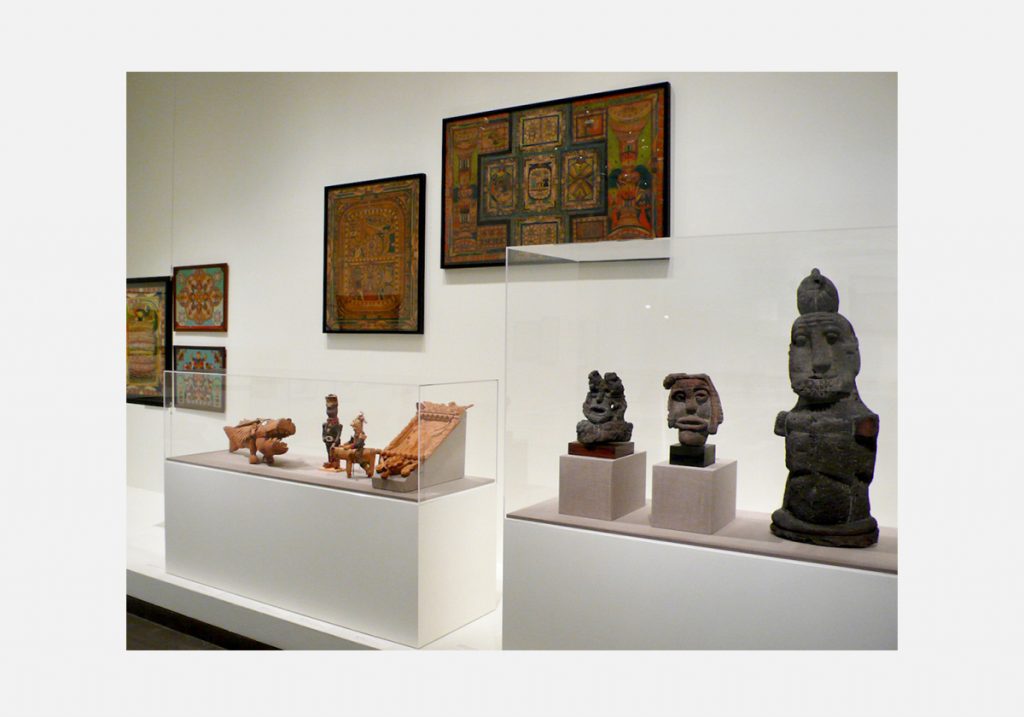

И все-таки они есть: это стало понятно в 2013 году, на выставке «Музей всего» в «Гараже».

Британский куратор Джеймс Бретт придумал «Музей всего» еще в 2009 году. Он вдохновился историей своего однофамильца, Уильяма Бретта: тот за всю жизнь не выбросил ни одной вещи, а на старости купил большое здание и переселился туда вместе со всей коллекцией. Бретт-коллекционер тогда не осознавал себя художником. А Бретт-куратор поехал на остров за разрешением открыть лондонский филиал «музея всего» — так была подписана одна из фотографий этой пожизненной коллекции.

Оригинальный «Музей всего» остался там, где и был, для филиала в каждом городе произведения собирают заново, прямо на улице. «Разыскиваются неизвестные художники» — фургон с такой вывеской проехал в 2013-м по Казани, Нижнему Новгороду, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и Москве.

В нем заседало жюри: сам Бретт и несколько русских художников и искусствоведов. Абсолютно все работы, которые приносили в «Музей всего», попадали в фотоархив.

По мысли Бретта, сама обстановка в фургоне — специалисты в перчатках, жюри, профессиональная съемка — позволяла автору осознать ценность своего искусства, побуждала работать дальше.

По публичным лекциям и интервью Бретта очевидно, что искусство и самовыражение являются для него неоспоримыми ценностями. Впрочем, это не отменяет критического взгляда на работы: до выставок в городах и финала в «Гараже» добралась малая часть отсмотренного.

Среди них и было свежее российское аутсайдер-искусство: «хромосомный портрет» Путина от екатеринбуржца Леонида Луговых — такие портреты, по словам художника, гарантируют вечное здоровье; совсем другие портреты Веры Дараган — она много лет подробно зарисовывает туфли; работы Дениса Моисеева — он много лет портретирует бездомных и представляет их философами в сопутствующих мини-фильмах.

Вера Дараган рассказывает о своей выставке «История живой туфельки»

Вне конкурса в «Музей всего» попали и классики: всё те же Александр Лобанов, Павел Леонов, Катя Медведева.

Однако, по словам арт-критика Валентина Дьяконова, в «Музее всего» Бретт без комментариев смешал совсем разные типы аутсайдерства: Луговых, например, ироничен и близок к уральским концептуалистам, «его положение на обочине обусловлено уровнем развития институций современного искусства в Екатеринбурге»; совсем другое дело — художники с ментальными особенностями, которых даже в фургон приходили представлять родственники.

А в целом, хотя в создании «анклава для маргиналов» и можно увидеть антиинклюзивную инициативу, выставки, в которых аутсайдерское искусство смешивают с профессиональным, критикуют не реже — как, например, громкий «Энциклопедический дворец» Массимилиано Джони на Венецианской биеннале, для которого куратор вдохновлялся и проектом Бретта.

Видеоинтервью с Леонидом Луговых

Травма, быт и субъективность

«Мотивы творчества; способы поиска и воплощения идеи; отношение личности, психологических состояний и социальной среды к арт-объекту; ассоциации, символические смыслы, функции произведений» — всё это, по словам профессора Даниэля Уоджика, почти полностью выпадает из зоны внимания исследователей аутсайдер-арта. В книге “Outsider Art: Visionary Worlds and Trauma” Уоджик анализирует несколько международно известных аутсайдер-работ (“Bottle Village” Трессы Присбри, “Pasaquan City” St. E.O.M. и другие), чтобы показать, как в них отразился не безумный гений, а личные переживания создателей, их впечатления от других арт-объектов и культурные коды сообществ, в которые они входят.

Хотя исследование Уоджика также критикуют за предпосылку о том, что без травматических переживаний большим художником не стать, его книга действительно представляет подробный анализ коллективной социальности в аутсайдер-искусстве.

Та же Ксения Богемская, которая кроме обзорных исследований выпускала и книги, посвященные отдельным художникам, больше концентрировалась на психоаналитическом чтении их творчества: ее занимают мифологические сюжеты, архетипы, «вечные тайны бытия».

Способы письма об особом искусстве проанализировала российская искусствоведка Александра Володина. Она выделила два основных типа: формальное описание стилевых особенностей и «рассуждения о творящем субъекте».

В первом случае, как пишет исследовательница, почти неизбежна патологизация. «Мелкоскопию», набивку листа и детализацию связывают с эпилептоидной акцентуацией, кричащие цветы приписывают истероидам, необычных существ выдумывают шизоиды, и т. д.

Представляя же личную и творческую биографии, как делают Богемская и Уоджик, исследователи «главным образом рассуждают о Художнике в метафизическом и романтическом понимании, подчеркивая особый статус художника и необычность его мировосприятия».

Парадокс в том, что эта концепция авторства, популярная в XIX веке, не применима к большой части произведений XX и XXI веков — не только аутсайдерских, но и профессиональных.

Взамен Володина предлагает говорить о субъекте в процессе становления, об «искусстве становления другим»:

«Это динамический субъект, который каждый раз появляется заново в каждом отдельном высказывании (поэтому нам бывает очень трудно уловить и понять эмоцию автора, его личный голос, то, что он хотел сказать — поскольку автор не предлагает нам связного повествования или картины мира, в которой имплицитно содержался бы и образ автора как части этого мира). Дробность, постоянные повторения колебаний одного художественного инварианта, высказывание от прямого лица, с каковым высказыванием зритель, однако, не может соотнестись и встать на его место ни эмоционально, ни рационально — всё это свойства аутсайдер-арта, который предлагает нам уникальный опыт отличия.

Мы напрасно размышляем о творящем субъекте и о его картине мира, о мире, который создается в этих произведениях, как о какой-либо, даже умозрительной, целостности, как о чем-то явном и сложившемся. Трудно говорить о собственном мире художника — мы можем сказать только о его конструировании».

Контакт с аутсайдер-артом, таким образом, — попытка принять незаконченный, несовершенный язык Другого, установить с ним или с ней контакт, открыться для новой чувственности.

Впрочем, иногда то же справедливо и для контакта с самим собой, только несколько лет назад. Читая статьи всего пяти-, четырех-, трехлетней давности, я замечала, как сильно сдвинулся язык русской арт-критики в сторону бережного, уважительного, неиронического и точного описания особого искусства. И хотя, как видно, идеальный и целостный язык для разговора с художниками-аутсайдерами и о них пока еще только формируется, именно появление всё большего числа выставок, альбомов, статей по теме ускоряет процесс нашего собственного становления.