Русский космизм от Гагарина до Гагарина: почему первым был не Юрий, а Николай

Подчинить себе природу и заселить космос — люди мечтали об этом задолго до первых полетов во внеземное пространство. Таким мечтателем был и философ-визионер XIX столетия Николай Федоров, отец которого по иронии судьбы носил фамилию Гагарин. О том, как Федоров-Гагарин хотел превратить мир в общину и заставить науку воскресить мертвых и отправить их космос, рассказывает философ Кирилл Забелин.

Ровно 60 лет назад — 12 апреля 1961 года — человечество сделало шаг в звездную неизвестность. Старший лейтенант Гагарин скомандовал «Поехали!», и ракета-носитель вывела корабль «Восток-1» на околоземную орбиту.

Один оборот вокруг Земли, 28 тысяч километров в час, 108 минут тягучего земного ожидания. Так космос — золотая мечта человечества — становился былью. Спустя тысячи лет пребывания в пределах Земли человек наконец рискнул продвинуться в глубь Вселенной, приблизиться к ее тайне. Однако начался этот путь задолго до первых спутников и ракет, за много лет до разработки первых теоретических моделей. Начат он был теми, кто считал всё человечество экипажем космического корабля, направляющим его к «новой земле» и «новому небу». И начат для того, чтобы ни много ни мало победить смерть.

Почему мир невозможен, если есть смерть? Почему космос — это победа над ней? И при чем здесь «Философия общего дела»?

В 1826 году служащий Коллегии иностранных дел князь Павел Иванович Гагарин (1798–186(?)) выходит в отставку и поселяется в одном из своих имений в Тамбовской губернии. Сюжет складывается почти как в известной повести Карамзина: молодой барин, удалившись от светской суеты, сходится с простой девушкой. Ее даже звали Лизой, Елисаветой. На этом сентиментальная проза заканчивается и начинается проза жизни. У князя Гагарина и Елисаветы родится четверо детей. Самому младшему — Николаю — будет суждено стать ярчайшим философом религиозно-метафизического направления, автором «Философии общего дела» и родоначальником русского космизма, в рамках которого перед человечеством будет поставлена задача прорыва в космос.

Через сто лет ее с честью выполнит старший лейтенант Юрий Гагарин. Га-га-рин. История русского космоса могла бы так эффектно закольцеваться на этой знаковой фамилии. В 1962 году, по случаю первого выхода человека в открытый космос, в зарубежной прессе даже была напечатана статья под заголовком «Два Гагарина». Но увы. В силу социальных условностей незаконнорожденный Николай не имел права носить дворянский титул и фамилию своих прямых предков.

Он получит другую фамилию — Федоров, по имени крестного отца, и будет записан в купеческое сословие. Всё это, впрочем, не помешает ему войти в историю русской и мировой мысли в качестве незауряднейшего философа, пророка космической эры, духовного учителя поколения.

Гагарин старший — отец Федорова — вскоре уезжает в Москву, где весной 1830 года венчается с молодой и родовитой барышней Людмилой Ивановной Вырубовой. У них родится еще пятеро детей — уже законных, в силу происхождения матери. В имение князь с новой семьей вернется лишь спустя 19 лет. На тот момент Николай уже будет заканчивать гимназию.

После гимназии Федоров решает продолжить обучение. Он поступает в Ришельевский лицей в Одессе на камеральное отделение — первое в своем роде в России. Оно готовило специалистов по естественным и хозяйственным дисциплинам, образование приравнивалось к университетскому. Но Федоров курса не кончил. Обучение Николая и его брата Александра оплачивал их дядя — Константин Иванович Гагарин. В 1851 году он умирает. Отец к тому времени едва сводил концы с концами и с трудом содержал законных детей и жену.

Утрата родного, доброго человека переполняет сердце Николая горечью. С детства он был впечатлительным и болезненно переживал свое двусмысленное положение в доме, равно как и двусмысленное положение человека в мире. Мысли о «небратском» состоянии мира зародились еще тогда. В посмертных записях философа был найден листок с такими строками:

«От детских лет сохранились у меня три воспоминания. Видел я черный, пречерный хлеб, которым, говорили при мне, питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал же я в детстве войны объяснение на мой вопрос об ней, который меня привел в страшное недоумение: на войне люди стреляют друг в друга... Наконец, узнал я не о том, что есть и неродные, и чужие, а что сами родные — не родные, а чужие».

Строки были перечеркнуты — Федорову явно не хотелось оживлять в памяти эти воспоминания. Дальше писать он не стал.

Может быть интересно

Детские откровения и переживания юности вылились в грезы о преодолении коренных пороков социальности. Всё это претворится в мощную философскую программу, которая вызывала чувство солидарности у величайших умов того времени. Вл. Соловьев признавал Федорова своим «отцом духовным». Ф. М. Достоевский писал, что прочел его мысли «как бы за свои». С нескрываемым почтением относился к философу Л. Н. Толстой, хотя позже они и разошлись во взглядах. В период дружбы граф не упускал возможности подшутить над известным книгочеем: как-то раз, приглашенный Федоровым в святая святых Румянцевского музея — в книгохранилище, — Толстой, оглядывая длинные ряды книжных шкафов, задумчиво заметил:

«Эх, динамитцу бы сюда!» На что Федоров, всегда спокойный, вдруг вскипел: «Много я видел на свете глупцов, а такого еще не видал!»

Но это был казус. Характерно скорее другое. Например, запись Толстого в дневнике от 5 октября 1881 года:

«Николай Федорович — святой! Каморка. Исполнять! — Это само собой разумеется. — Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели».

В письмах того времени он пишет:

«Ему 60 лет, он нищий, всё отдает, всегда весел и кроток».

«Мне очень тяжело в Москве. Есть здесь и люди. И мне дал бог сойтись с двумя.

Один — это В. Ф. Орлов. Другой — Н. Ф. Федоров».

Николай Федоров действительно жил как аскет. Питался скудно, спал на сундуке. Проработав какое-то время учителем истории и географии в уездных училищах, он пешком отправляется в Москву, где поступает на служение в Чертковскую библиотеку, а затем в библиотеку Румянцевского музея. Благодаря Федорову библиотека становится местом постоянных встреч интеллектуалов. На эту пору и приходится его знакомство со многими выдающимися людьми, которых поражали федоровской стиль жизни и мысли.

«Это был худенький, среднего роста старичок, всегда бедно одетый, необычайно тихий и скромный. Ходил зимой и летом в одном и том же стареньком коротеньком пальто. При большой подвижности умных и проницательных глаз, он весь светился внутренней добротой, доходящей до детской наивности. Если бывают святые, то они должны быть именно такими. Николай Федорович не только органически был неспособен причинить кому-нибудь зло, но я думаю, что и сам он был неуязвим для всякого зла... Отец, обычно пылкий и несдержанный в разговорах, всегда его выслушивал с особенным вниманием и никогда с ним не горячился», — вспоминает сын Льва Николаевича Илья Толстой.

Интересно, что Федоров никому не разрешал себя фотографировать. Лишь раз художник Леонид Пастернак (отец писателя Бориса Пастернака) тайком набросал его портрет.

Чем же так пленяла федоровская «Философия общего дела»? В первую очередь тем, что не была отвлеченной рациональной системой. Русское просвещенное общество к тому времени уже порядком подустало и от навязчивого рационализма гегельянского толка, и от материалистических упрощений позитивизма. Прекраснодушные идеалисты 40-х, равно как и радикальные позитивисты и нигилисты 60-х, изжили себя как тип. Федоровский замысел был проектом не только радикального переустройства мира, но и духовного преображения человека в нем.

Читайте также

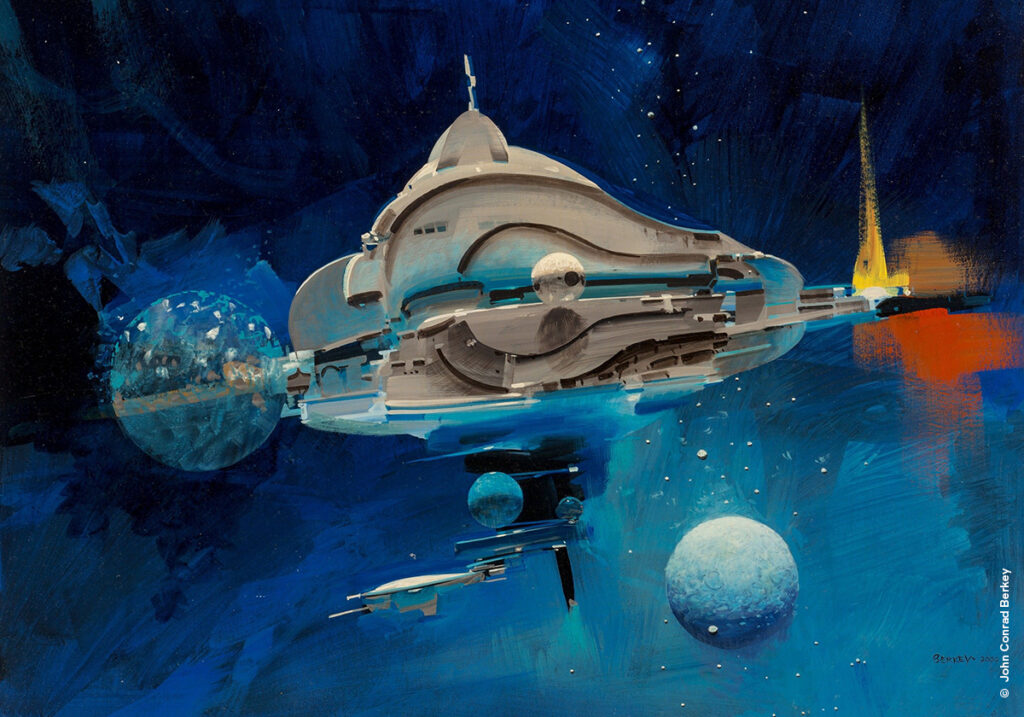

Космос будет наш! Советская мечта о звездах и ее отражение в отечественной культуре

С одной стороны, Федоров обращался к «учености» мира, признавая науку величайшим достижением. Ее возможности он считал поистине безграничными. Но наука служит не тому хозяину. Она стала рабой производства орудий убийства и эксплуатации. Военное и торгово-промышленное дело присвоило науку, государственный эгоизм извратил ее до неузнаваемости. Науку поселили в грязном цеху как чернорабочую, внушив ей, что это и есть ее подлинная цель и призвание.

Ученое сословие, говорит Федоров, должно сознать себя проводником совсем иных идеалов — идеалов «всеобщеобязательного дела».

«Ученые, разбившие науку на множество отдельных наук, воображают, что гнетущие и обрушивающиеся на нас бедствия находятся в ведомстве специальных знаний, а не составляют общего вопроса для всех, вопроса о неродственном отношении слепой силы к нам, разумным существам, которая ничего от нас, по-видимому, и не требует, кроме того, чего в ней нет, чего ей недостает, т. е. разума правящего, регуляции. Конечно, регуляция невозможна при нашей розни, но рознь потому и существует, что нет общего дела; в регуляции же, в управлении силами слепой природы и заключается то великое дело, которое может и должно стать общим».

Философия Федорова и была философией этого «всеобщеобязательного дела».

Итак, в чем же оно заключается и при чем тут космос?

Всё по порядку.

Голод, смерть и неродственность — вот три страшных змея, которые опутали цивилизацию и душат ее. Эти слепые природные данности необходимо преодолеть любой ценой, иначе проект «человечество» можно считать провалившимся. По мысли Федорова, через сознавшего свой долг человека «природа достигнет полноты самосознания и самоуправления, воссоздаст всё разрушенное и разрушаемое по ее слепоте...».

Эта базовая интуиция была положена в основание федоровской программы и разошлась целым веером позднейших концепций космизма: от естественно-научных до литературно-художественных.

«Мир как неволя и как проект освобождения от неволи»

Мир — очень важное слово для Федорова. «Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства» — так озаглавлена одна из его работ.

До революции слово «мир» писалось двояко: с «и» восьмеричной и с «i» десятеричной. Был мир, а был мiр.

Мир — согласие, спокойствие, не-война.

А мiр — это род человеческий, общество, народ, вселенная, земной шар. Вся совокупность действующих по наитию природных сил.

«Mip — это то, что существует в настоящее время, когда природа господствует над чувствующим и разумным существом, когда и это чувствующее и разумное существо, рождая, т. е. бессознательно производя новое существо, само стареет и умирает вместо того, чтобы, воссозидая умерших, самому делаться бессмертным, нестареющим, т. е. самовосстановляющимся».

«Мiр есть факт, а мир — проект»

Федоров хорошо понимал, что род — еще не родство. Общество — еще не со-общество. Бытие еще не со-бытие. Вселенная — еще не Космос.

Вселенная — лишь обитаемый мiр, ойкумена, материальная действительность. Она находится во власти неразумных, бесчувственных сил хаоса, не дающих мiру собраться воедино.

«Ненавистная раздельность мира и все проистекающие из нее бедствия»

Именно в противоречивом характере «мира» Федоров видит ключ к пониманию «общего дела» человечества. С одной стороны, мiр есть целое, он един и единственен. С другой стороны, в мiре постоянно идет война, он состоит из многого, которое враждует между собой. Целое мира пребывает в вечной расколотости. Нет согласия. Нет мира в мiре. Как вправить этот чудовищных вывих?

Этот проклятый вопрос и послужил исходной точкой «Философии общего дела»:

«Почему мip не мир? почему для одних мир — только вне мipa, a для других нет мира ни в мipe, ни вне мipa?

Почему природа нам не мать, а мачеха или кормилица, отказывающаяся кормить?».

Мiр-род, который не есть мир-согласие, — это хаос.

Мiр в состоянии мира — это космос. Так его понимала еще Античность.

Где-то посередине застрял человек. Космос — осуществленная гармония целого в противоположность хаосу. Гармония, которая снимает противоречие двоемирия.

Мiр должен стать миром

Таков исходный смысл русского космизма, религиозно-метафизической матрицей которого выступает «Философия общего дела». Настоящий мир — это космос, пространство цельности. В это пространство необходимо прорваться. Космос необходимо освоить. Сделать своим.

Всем мiром, всем родом человечество должно совершить рывок и перейти в состояние космичности. Объединить мiр-вселенную и мир-согласие. Мiр-род и мир-не-войну. Но для этого род должен сначала объединиться в себе. Прийти в состояние заветного «братства».

Между тем Федоров констатирует, что история движется в прямо противоположном направлении. Никакого «братства» нет и в помине. Идут войны. Люди уничтожают людей в промышленных масштабах. Природа выкашивает поколение за поколением. «Сыны» повергают «отцов» в забвение, а себя в беспамятство, чтобы самим вскоре быть повергнутыми. Вместо того чтобы объединиться, человечество растрачивает себя впустую, пытаясь развеяться в потреблении предметов чувственного удовольствия. Но этот путь тоже ведет в смерть. В смерть, которая мешает мiру стать космосом, являясь универсальным природным принципом.

Смерть проделывает дыру в полноте мира, обрекает мир бесконечно рождаться заново

Философский смысл этой интуиции точно раскрывает философ, исследователь русского космизма Федор Гиренок:

«Если всякое настоящее оказывается всего лишь ступенькой к будущему, то вереница этих ступенек никогда не закончится, история не свершится и останется бесконечно не совершенной. История имеет смысл, если она конечна, т. е. выполняется. Только конечное обладает полнотой».

Может быть интересно

Фактическая история мира — история несовершенная, бессмысленная, ложная. Она есть не что иное, как «взаимное истребление, истребление друг друга и самих себя, ограбление или расхищение через эксплуатацию и утилизацию всей внешней природы (т. е. земли)», «собственное вырождение и умирание (т. е. культура)».

Парадоксальным образом сила, которая не дает истории закончиться, свершиться, стать осмысленной, — это смерть. Она воплощает собой слепое природное начало, жестокое и в корне порочное: всё рожденное уже по факту своего рождения приговорено к уничтожению.

Природа — это палач. Она слепа, неразумна и саморазрушительна. Это смертоносная сила, которую необходимо направить усилием разума.

Но как «вразумить» природу? Возможно ли победить смерть?

«Просвещение или смерть, знание или вечная гибель...»

Согласно Федорову, безусловный характер смерти — не более чем «философское суеверие», плод индуктивного умозаключения, которое не дает основания признавать смерть абсолютом:

«Как ни глубоки причины смертности, смертность не изначальна; она не представляет безусловной необходимости. Слепая сила, в зависимости от которой находится разумное существо, сама может быть управляема разумом».

«Смерть есть свойство, состояние, обусловленное причинами, но не качество, без коего человек перестает быть тем, что он есть и чем должен быть».

Философ убежден, что «смерть есть просто результат или выражение несовершеннолетия, несамостоятельной, несамобытной жизни, неспособности к взаимному восстановлению или поддержанию жизни. Люди еще недоросли, полусущества, но полнота личного бытия, личное совершенство возможно только при совершенстве общем. Совершеннолетие есть и безболезненность, бессмертие».

Он утверждает, что природа должна быть выведена из заблуждения смертности. Духовно — посредством единения людей. Технически — посредством научных свершений.

«Задача человеческого рода, — пишет Федоров, — состоит в обращении всего бессознательного, само собою делающегося, рождающегося в сознательное, светлое, действительное, всеобщее, личное воскрешение».

«Без воскрешения умерших невозможно бессмертие живущих»

Под обращением бессознательного в сознательное философ имеет в виду конкретную вещь: отказ от инстинктивного существования в парадигме «рождение — смерть — рождение». Вместо того чтобы снова и снова впадать в дурную бесконечность, человечество должно пойти на зов Космоса, устремить все силы на искоренение смерти как принципа. На языке Федорова это означает заняться воскрешением всех когда-либо умерших людей:

«В чувстве скорби первого сына человеческого, сожаления о потере отца зародилась та мировая скорбь о тленности всего, о всеобщей смертности, в которой природа впервые дошла до сознания своего несовершенства и с зарождением которой положено начало обновлению мира, начало эпохи человеческой, в которую мир должен быть воссоздан силами самого человека».

«Воскрешение есть замена похоти рождения сознательным воссозданием»

По мысли Федорова, «сыны» и «дочери человеческие», сознавшие метафизическую греховность рождения и долг перед «отцами», сумеют перевести слепые природные силы из темного русла в светлое.

«Вопрос о силе, заставляющей два пола соединяться в одну плоть для перехода в третье существо посредством рождения, есть вопрос о смерти; это исключительное прилепление к жене, заставляя забывать отцов, вносит политическую и гражданскую вражду в мир и вместе с тем заставляет забывать о Земле как на небе находящемся теле и о небесных телах как о Землях».

Федоров считает забвение «отцов» величайшим пороком памяти человечества. Его термин «патрофикация» буквально означает «отцетворение». По крупицам, по атомам воссоздавая умерших предков, «сыны» отвоюют их у небытия.

«Совершеннолетие сынов человеческих тогда только начнется, когда человечество перейдет от воспитания детей отцами к воскрешению отцов детьми», — писал Бердяев, комментируя учение Федорова.

Восставшие из смерти «отцы» затем также будут включаться в дело всеобщего воскрешения. Каждое поколение будет вспоминать и воскрешать предыдущее. И когда будет возвращен к жизни самый первый забытый «отец» — тогда смерть отступит окончательно. Тогда победит жизнь. Мiр претворится в мир.

«Масса человечества из толпы, взаимной толкотни, борьбы превратится в стройную силу, когда она, сельская масса, народ, будет объединением сынов для воскрешения отцов, будет родством, психократиею. Превращение „толпы“ в союз сынов, находящих свое единство в деле отцов, и есть именно объединение, но не слияние. В этом-то деле всех отцов, как одного отца, и становится каждый великим человеком, участником величия этого дела, несравненно более великим, чем все, которые назывались этим именем. Только сын человеческий есть великий человек, есть человек, пришедший в меру возраста Христова; все же так называемые великие люди не достигали этого возраста. Мысль, по которой человек называется сыном человеческим, обнимает весь род, а дело, по которому он так называется, есть обращение слепой смертоносной силы в силу, возвращающую жизнь всем отцам».

В этой высшей точке «Философия общего дела» становится космичной в буквальном смысле этого слова. Собранное воедино человечество должно будет отправиться в космическое пространство, потому что бесчисленные поколения «отцов» невозможно разместить в тесных пределах Земли. Задача выхода в космос физический сливается с задачей выхода в космос метафизический: всем мiром в мир.

Читайте также

Против тварного мира. Свобода и обреченность Николая Бердяева

Через воскрешение всех поколений «отцов» «сознание будет распространяться на все миры Вселенной. Воскрешение есть превращение Вселенной из хаоса, к которому она идет, в космос, т. е. в благолепие нетления и неразрушимости». Тогда человечество само станет Космосом в его единящей полноте. Тогда оно наконец свершится.

«Общее дело» после Федорова

В числе последователей философа было много ученых естественно-научного толка. Один из самых известных — К. Э. Циолковский, «отец русской космонавтики». Интересно, что уже тогда, в первой трети XX века — Федоров умер в 1903 году, — Циолковский отмечал, как плоско понимают космонавтику современники:

«Многие думают, что я хлопочу о ракете и беспокоюсь о ее судьбе из-за самой ракеты. Это было бы глубочайшей ошибкой. Ракеты для меня только способ, только метод проникновения в глубину космоса, но не самоцель. Недоросшие до такого понимания вещей люди говорят о том, чего не существует, что делает меня каким-то однобоким техником, а не мыслителем...»

Сегодня дело обстоит еще хуже. Мало кто помнит, зачем на самом деле лучшие умы человечества бились над задачей выхода в космос. Почему это вообще было так важно? Из пространства поиска истины и смысла космос сделался просто пространством. Черным вакуумом — безжизненным и бесконечным. Одно слово — space.

Государства «пичкают» этот «спейс» спутниками в безумных гонках вооружений. Коммерсанты придумали «спейс-тревеллинг» и торгуют космосом направо и налево. Общественность же больше волнует, были ли американцы на Луне или какую новую «штуку» запустит в небо Илон Маск. И когда там уже на Марс? Ну, скоро уже?

Скоро, человек, скоро.

Вот вырастешь и сразу полетишь.