Дома-дворы, еда из дикоросов и гендерное равенство. Как жили раньше крестьяне Русского Севера

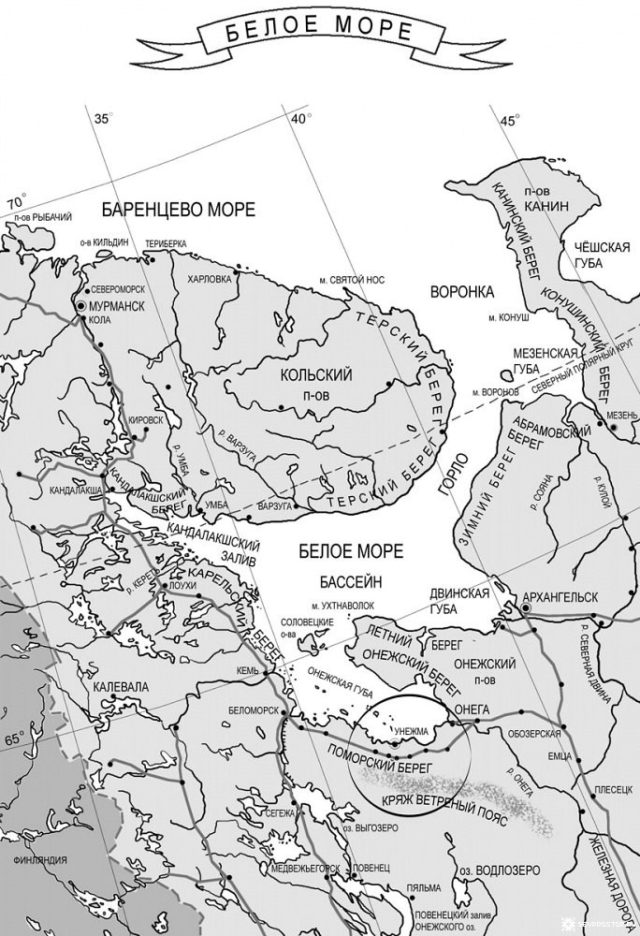

Поморы — жители Русского Севера, населяющие побережье Белого и Баренцева морей. Они пришли туда еще в XIV веке — не на безлюдные земли, а на территорию финно-угорских племен (в частности, вепсов и карелов), которые обитали в тех местах до славян и сыграли большую роль в формировании новой этнокультурной общности. Даниил Син, автор телеграм-канала «БУКВАРЬ», рассказывает, как северянам удалось создать и надолго сохранить уникальную народную культуру (спойлер: повезло, что до них не добрались татаро-монголы и что крепостное право на севере не прижилось), а также объясняет, почему сегодня эта культура пришла в полный упадок и нуждается в консервации и защите.

Новгородский дауншифтинг

Первыми сюда добрались новгородцы и ростовчане, ушедшие искать лучшей жизни. В XIII веке новгородцы оставляли малоурожайную землю и шли на север, к богатым ресурсами лесам и водоемам, которые не только давали переселенцам материал для строительства домов, одежду и пищу, но и способствовали развитию торговли уникальными товарами. Они принесли на Север свои законы и порядки, но при этом присматривались к местному населению, перенимая лучшие практики хозяйствования.

Переселенцы активно осваивали территории, основывая поселения различных типов.

Погост — самый ранний тип поселений Севера. В нем строился храмовый комплекс или церковь, проводились мирские сходы, сюда приезжали торговцы.

Деревней считалось земледельческое поселение сначала в 1–3 двора, а позднее в 10–15 дворов.

Центральное поселение с церковью именовалось селом.

Починком (новг. почин — «новое поселение») называли мелкое поселение, отделившееся от старой деревни из-за нехватки пригодных для сельского хозяйства земель.

Русский Север, по сути, был узкой заселенной полосой вдоль моря, озер и рек, ведь для той части населения, что жила земледелием, было необходимо наличие пригодной для обработки земли, орошаемой водоемами.

Кроме того, такое расположение позволяло ходить на промысел (рыбный, за морским зверем), а система рек и озер становилась неотъемлемой частью транспортных путей. Для заготовки дров и сена использовались особые летние поселения, расположенные на дальних крестьянских лугах (пожнях).

Читайте также

Кресты, ракеты, мертвецы: во что верят в деревнях Русского Севера

Переселенцы собирались в общины и стремились к коллективизму, организуя деревни определенным образом. Существовали, например, гнездовой тип, когда поселения располагались не в одиночку, а группами возле озера, реки, полуострова или какого-либо иного естественного объекта; и кустовой, который описывается простой формулировкой: «местные деревушки ютятся невдалеке от села, образуя волость».

Планировка таких поселений могла быть трех видов: свободная с наиболее удобным расположением возле водоема или относительно естественного освещения; линейно-рядовая с домами, обращенными к морю или дороге; радиально-круговая, где площадь с храмовым комплексом располагалась в центре, а от нее лучами расходились улицы.

Активному заселению поморских районов способствовала церковь, основав на Севере 94 монастыря.

Брус, глаголь, два кошеля

Так мог бы называться фильм Гая Ричи, родись он на Русском Севере, но режиссер англичанин, а так назывались жилые дома поморов. Основной материал для них — дерево: такие дома органично вписывались в природный ансамбль, дополняя его.

Разнообразие жилых построек на Севере очень велико, но их главная, уникальная особенность — объединение жилой и хозяйственной частей в одно сооружение — дом-двор. Такие дома обычно вмещали несколько изб (от 4 до 6), в них жили семьи, объединенные родством, именно поэтому северные дома принято считать родовыми гнездами.

Может быть интересно

Былины как досуг молодежи и ментальная практика. Интервью с фольклористом Александром Маточкиным

Хозяйственная часть дома вмещала конюшни, хлева, сеновалы, навесы для инвентаря и колодцы. В условиях долгих и холодных зим такой дом позволял выполнять большинство хозяйственных работ, не опасаясь суровой стихии. От того, как были расположены жилая и хозяйственная части, зависел архитектурный тип дома: брус, глаголь или кошель.

Самый распространенный тип дома-комплекса — брус. Жилые и хозяйственные помещения в нем спланированы в вытянутый прямоугольный сруб наподобие бруса, покрытый единой двускатной крышей. Жилая часть всегда обращена лицом «к миру» (улице, дороге, водоему) и богато украшена, хозяйственная же часть выходит на задворки.

Читайте также

Суп из оленьей крови под фильмы с флешки. Как живут ненцы в тундре

Второй тип называется глаголь — по форме плана, где жилая и хозяйственная части дома образуют букву Г.

Самый интересный тип дома — кошель. Двор в нем стоит рядом с жилой частью и покрыт с ней единой двускатной крышей. Скаты кровли неодинаковые: короткий скат покрывает только половину жилой части, а длинный — вторую половину и весь двор. В отличие от бруса кошель обращен к миру не узким боковым фасадом, а широкой стороной. Эти дома-дворы огромны и впечатляют не только монументальностью, но и красотой замысловатых резных узоров.

«Жёнки, большухи», или Северорусский феминизм

Общество Русского Севера — это пример гендерно равной модели общежития среди прочих сообществ Руси. Здесь муж и жена грамотно распределяли обязанности — жили вупряг (наравне).

На период ожидания «мужиков» с промысла женщина оставалась полноправной домоправительницей и главой всей семьи, ее так и кликали — большухой. Поморские женщины ревностно относились к своему статусу и слово «баба» считали оскорбительным:

«Мы не бабы, мы жёнки, а бабами-то сваи бьют».

Жизнь на Русском Севере требует особого отношения к семейному укладу: поморы считают семью «высшей ценностью и олицетворением жизни согласной».

Суперфуд Русского Севера

Северный крестьянин мог бы стать популярным healthy-lifestyle-блогером, ведь его рацион преимущественно состоял из рыбы, ягод, грибов и квашеного молока.

Читайте также

«Особая русская духовность»: топ-5 вредных стереотипов о современных старообрядцах

Крестьяне Севера совершенно не зависели от урожая на регулярной пашне:

«Несмотря на семилетний неурожай, жители 30 деревень не испытали снижения прироста населения».

Архив ФИРИ РАН (СПб.). Ф. 36. Oп. 1. № 497. Л. 146–147. Указ. по: Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998. С. 359.

Хлеб не был ключевой составляющей рациона и заменялся пихтовой и сосновой корой или болотными растениями. Основная причина, по которой крестьяне других регионов России не знали о полезных свойствах такого продукта, — практически полное отсутствие в Южной России болот.

Зачастую путешественники, бывавшие в северных губерниях, расценивали эту практику или как признак дикости, или как свидетельство крайней нужды. На самом же деле использование дикорастущих хлебозаменителей было широко распространено среди всего населения: от нищих безземельных крестьян до обеспеченных горожан.

Кроме ягод и грибов следует упомянуть сосновый сок, то есть молодой весенний сосновый луб:

«Сок сочить ходят в лес не только дети, но и взрослые; это обыкновенно бывает лишь раз в год весной. Соком называются длинные ленты луба, который сдирают с молодых сосен; для этого сосенку срубают в комле и снимают с нее верхнюю кору, затем срезывают слой луба длинными полосами, которые складывают в туес. Сок не бывает всегда одинаково сладок, в сухие годы он смолист и горек, в мокрые водянистее и сахаристее».

Потанин Г.Н. Никольский уезд и его жители // Древняя и новая Россия. СПб., 1876. Т. З. № 10. С. 138–139.

Исландский мох также играл роль хлебозаменителя. Он горький на вкус и требует особого приготовления. Однако его употребление было сертифицировано и рекомендовано государством.

Рецепт приготовления исландского мха прост:

«Для отнятия горького вкуса от мха берут 3½ гарнца (1 гарнец = 1/4 ведра = 12 стаканам. — Прим. ДБ) золы от сосновых дров, обливают их в деревянном сосуде 1½ ведром теплой воды и всё мешают несколько раз деревянною лопаткою. Полученный щелок оставляют спокойно стоять до тех пор, пока он начисто не отстоится, и потом прозрачную жидкость сливают с употребленной золы. Затем берут один четверик (1 четверик = 1/4 осьмины = 1/8 четверти = 8 гарнцам = 26,24 литра. — Прим. ДБ) исландского мха, очищенного от всех других видов мха, кладут его в ушат и обливают всем количеством полученного в виде прозрачной жидкости щелока. Смесь оставляют стоять в ушате 24 часа с небольшим гнетом. Потом жидкость сливают, мох кладут в плетеную корзинку и моют тщательно много раз в колодезной или речной воде. Когда вода с него стечет, то кладут его в сухую корзину и сушат в русской или обыкновенной печи… Когда мох совершенно высохнет, то мелют его в муку на обыкновенных жерновах».

По рецепту обер-бергмейстера 7-го класса Кеммерера

Вехка (белокрыльник болотный, прост. — «житница», «хлебник», «хлебница») являлась неотъемлемой частью рациона помора. От названия этого растения произошли имена 14 рек и озер Вологодской губернии, хотя гидронимы, основанные на названиях трав и растений, почти не встречаются. Способ приготовления вехки следующий: «Высушенное и вымоченное в воде корневище примешивается к ржаной муке и идет в хлеб, откуда и название хлебница». Достоинства вехки — большая биомасса на заболоченных площадях и быстрый цикл восстановления, она легко обнаруживается и просто собирается. Ежегодный нарост крахмалистого корневища составляет 40 сантиметров. До начала XIX века это растение занимало место картофеля в рационе поморов.

В рационе крестьян встречались также растущий по берегам манник, корневища ириса, кувшинка белая и кубышка желтая («одолень-корень», так как считалось, что она одолевает нечистую силу), рогоз, пшеничка, сырые стебли боба, печеные корневища чакана, корни таволги и сусака.

Обед помора состоял из редьки с квасом, соленых груздей и волнух, разведенных водой или вареных («грибницы»), брусники и толокна. Соленые рыжики вместо груздей и волнух считались изысканным блюдом и в ежедневном рационе присутствовали лишь у зажиточных людей. Они же употребляли в пищу соленую рыбу — уху из трески или сельди. Местные также включали в рацион овес и ячмень, много брюквы, грибов и ягод. Овес употреблялся в виде холодных щей (жидкой кашицы из овса) и киселя; капусту ели пареную, поэтому местное население не было знакомо с квашеной капустой и кислыми щами. Ячмень шел на хлеб и пироги. Каждая постная трапеза венчалась блюдом с брусникой. В непостные дни употребляется мясо и кислое молоко (творог, свернутый из молока посредством нагревания, сваливали ежедневно в одну кладь, где он закисал). Мясо ели редко, на столе его заменяла летятина (дичь). Перец и лук — единственные приправы на столе помора. Воскресный чай — для богатых.

«Какой ланч — такой и бизнес»

Существование помора напрямую зависело от промысла, который играл основополагающую роль в жизни северянина — «кто на что работал…».

Наиболее рентабельным было солеварение. Соляной промысел делился на 22 усолья («варницы»). Он спровоцировал развитие металлургии, потому что для вываривания соли нужны были большие сковороды — црены. А еще варницы нуждались в постоянном сильном огне, который поддерживался дровами, что, в свою очередь, развивало лесозаготовку.

Читайте также

Углежогное производство также требовало дерева (промышленное лесопиление началось во второй половине XIX века) для плавки руд (ее добывали в озерах и болотах), а развитая система рек и озер способствовала удобной транспортировке.

Слюдяной промысел достиг расцвета в XVI–XVII веках. Мусковит (слюду) отправляли в Москву, где она пользовалась спросом у иностранных купцов.

Стекольная промышленность окрепла к первой четверти XVIII века, и оконное стекло стало повсеместно использоваться, что безусловно сказалось на слюдяной промышленности: добыча слюды резко упала, а затем и вовсе прекратила существовать.

Ловля жемчуга — древний промысел Карельского Поморья: необработанный жемчуг продавали скупщикам (которые отвозили его на Шуньгскую ярмарку, крупнейшую в Олонецкой губернии; ныне это Республика Карелия) либо финским мелким торговцам. Повальный лов жемчужных раковин привел к почти полному истощению этого природного ресурса.

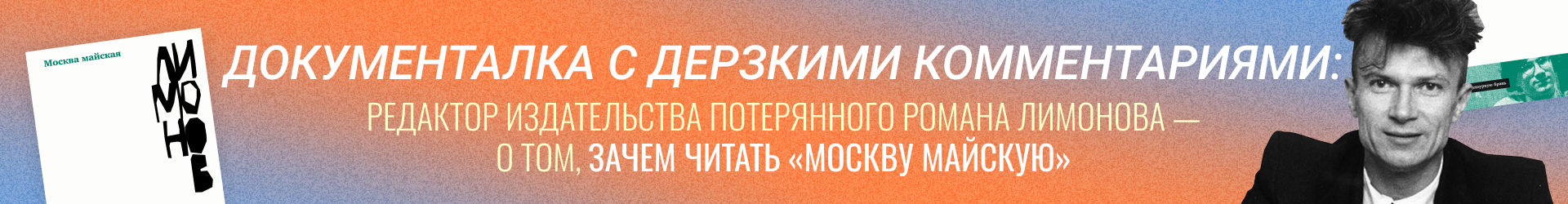

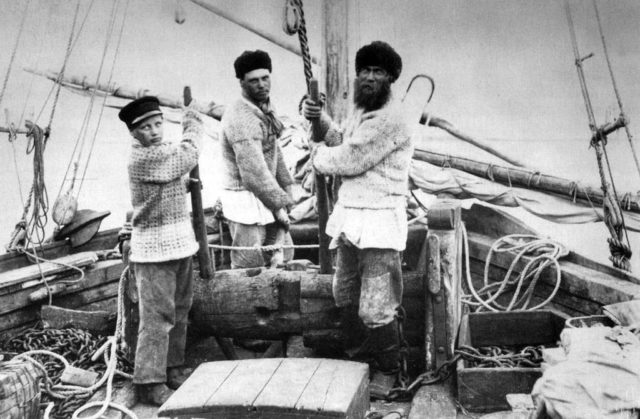

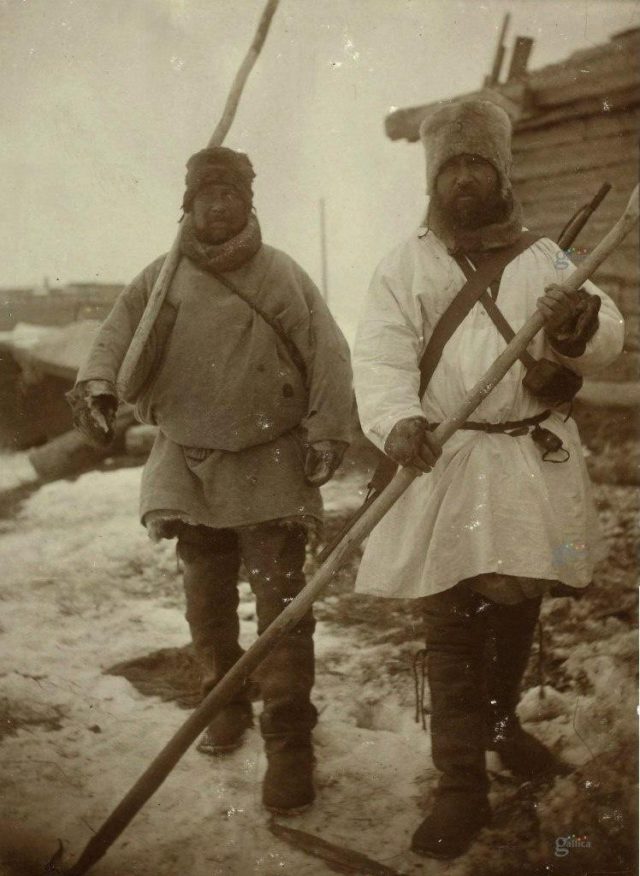

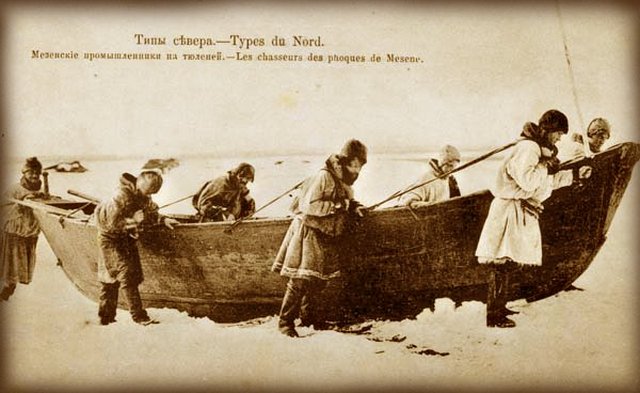

Рыбный промысел был ключевым в экономике Русского Севера, им и морским промыслом занималась большая часть мужского населения. Добывали семгу и сельдь (50% от общего улова), летом ловили треску, семгу и навагу, весной же переходили на зверобойный промысел по причине удобного расположения лежбищ гренландского тюленя на льдинах в Горле Белого моря. Охота на морского зверя делилась на два вида — местный (бассейн Белого моря) и отъезжий (берега Новой Земли и Шпицберген).

Развитие морского промысла требовало от судостроения постоянного совершенствования, так что на каждом поморском берегу были собственные мастера и центры судостроения.

Сельское хозяйство в жизни поморов играло второстепенную роль в силу сурового климата, сложного рельефа и больших площадей заболоченной земли. Крестьяне выращивали ячмень, рожь и картофель, урожайность которых была не больше чем «сам-четыре» (означает, во сколько раз урожай превышает посев).

Именно здесь, на Русском Севере использовался особый инструмент — коса-горбуша.

Горбушей косят в две стороны, так, чтобы переворачивать рукоять на лету. Делали горбушу под человека — под его рост и руку. Были они мужские, женские и даже детские. Горбуша косит траву так, что она складывается равномерным слоем и не нужно разбивать ее для просушки. Из-за особенности использования горбуша позволяет аккуратно выкосить траву вокруг кочек, деревьев, а также по склонам оврагов. На юге ее не знали, что подтверждает технологическую дихотомию Север — Юг.

Может быть интересно

Гриква, долганы, камчадалы и другие: как европейские колонисты превращались в аборигенные народы

В начале XIX века Карельское Поморье заполоняет картофель, что останавливает эпидемию цинги.

В период Первой мировой войны развивается железнодорожное строительство в Карелии (Мурманская железная дорога), которое соединило Карелию с экономическими центрами страны.

Заключение

Русский Север сумел сохранить настоящую русскую самобытную культуру по ряду исторических причин и благодаря природным условиям этой земли. К сожалению, прослеживается давняя тенденция к опустошению северной деревни: сначала в 1950-е — в период признания практики преобразования колхозов в совхозы ошибочной, затем во время хрущевской ликвидации «неперспективных деревень», когда жители переселялись в «перспективные» укрупненные поселения. Без поддержки со стороны государства северная деревня погибает: молодежь уезжает в крупные города за лучшей жизнью, а памятники многовековой русской культуры разрушаются и приходят в запустение. Осознание, что наше поколение может стать последним, которое застало Русский Север в его уходящем величии, должно побудить население к волонтерской деятельности и желанию работать на своей земле, а региональные власти в связке с центром — к созданию инициатив, направленных на восстановление северной деревни, и к сохранению подлинно русского исторического наследия.