«Дау», фильм-сон. Как Илья Хржановский поместил участников съемок в сюрреалистическое безвременье

В мире «Дау» нет окон, институт похож на лабиринт, а бесчисленные предметы элитарного советского быта, отражающиеся в зеркалах, погружают нас в атмосферу то ли кошмарного сновидения, то ли в призрачный лимб, где герои ведут бесконечное и бессобытийное существование. О том, как эстетика Хржановского связана с травматическим миром сталинизма, рассказывает киновед Виктория Смирнова-Майзель. Ее статья была впервые опубликована во втором (посвященном «Дау») номере «Кинемы» — нового интеллектуального журнала о кино.

«Дау» выглядит идеальным примером гетеротопии. Символического пространства, которое и существует, и нет. Вернее, сама аутентичность советского института, воссозданного до последнего гвоздя, и есть указание на ложь аутентичности, именно реальность как исходная материя здесь и разоблачается.

Данная осязаемо и конкретно жизнь в «Дау» одновременно и сон, приснившейся не тебе, но пережитый тобой (использовать реальных людей, помещенных в нереальное календарное время, значит создать на уровне вещной, предметной реальности настоящий коллаж). Как если бы целью была чисто ноэтическая возможность — с помощью кино воплотить переживание сознания, за которым нет никаких реальных вещей, вернее, уже не важно их действительное существование по ту сторону экранной реальности.

Читайте также

Сам этот характер «как если бы» погружает актера и зрителя в ситуацию на границе жизни и сна, галлюцинации и фантазии, словом, туда, где все невозможные в социально регламентированном пространстве сценарии как раз и реализуются или — по крайней мере — могут происходить по-другому.

Помещенный в реальную копию советского института, с его аутентичными запахами, одеждой и интерьерами, манерой общественного поведения и социальными диспозициями, герой ощущает себя в полуреальном пространстве-времени.

Актер и становится первым зрителем «Дау», оказываясь посредине между имманентностью собственного присутствия в настоящем и абсурдом чужого, но восстановленного времени и пространства.

При всей радикальности «Дау» (такого еще не было!) подобный взгляд на кинематограф имеет своих предшественников. Как бы ни были велики различия между Хржановским и режиссерами французского авангарда, последние воспринимали кинематограф как аналог сознания, как своеобразный ковер-самолет и одновременно единственный настоящий дом (потом эту идею будут развивать французские режиссеры 60-х, идеальным примером гетеротопии был «В прошлом году в Мариенбаде» А. Рене и А. Роба-Грийе). Вот характерная реплика Ж. Эпштейна: «Камера „Белл-Хауэлл“ — это металлический мозг, стандартизированный, промышленно изготовленный, распространенный в нескольких тысячах экземпляров, он превращает внешний мир в искусство. „Белл-Хауэлл“ — это художник, другие художники — режиссер и оператор — стоят за ним. И наконец, чувствительность можно купить, она находится в обороте и подлежит таможенным обложениям, как кофе или восточный ковер. С этой точки зрения граммофон не удался или просто его нужно открыть. Следовало бы выяснить, что он искажает и где выбирает. Записывали ли на пластинку уличный гомон, шум моторов, залов ожидания на вокзалах? Однажды, быть может, выяснится, что граммофон так же приспособлен для музыки, как сине для театра, то есть никак, и что он идет своим собственным путем. Нужно использовать это неожиданное открытие субъекта, являющегося объектом, субъекта без сознания, иначе говоря без колебаний и угрызений, без подлостей и желания нравиться, без ошибок, открытие абсолютно честного художника, исключительного художника, идеального художника».

В сущности, с чем именно встретились герои проекта? Что они наблюдали? — Собственное сознание. Их присутствие было структурировано вокруг пустоты. Лишенные привилегии роли, привилегии быть кем-то другим, они не имели возможности занять место героя (с его психологией, ценностями и пр.), ведь такого героя/героев в «Дау» не существовало. Сам проект и был уроком развоплощения, отделения и разлучения с собой как телом в связи с тем, что каждого участника отправляли туда, куда по определению отправиться невозможно, — во время. Как проницательно заметила психоаналитик Ирина Макарова: время — не что иное, как тело.

С чем связан подобный подход к истории, к прошлому (несмотря на то, что Хржановский постоянно подчеркивает, что речь о современности, настоящем)? Вероятно, с разными обстоятельствами.

С одной стороны, прошлое здесь является способом остранения, это еще одна рамка, которая вносит раскол в современность (реальные люди), обозначая непрожитое в прошлом, добавляет еще один узор в множественную — по меркам современности — структуру реальности.

С другой стороны, если рассматривать «Дау» с точки зрения исторического интереса к СССР, здесь проявляет себя восприятие советского (прежде всего — сталинского) времени, пропущенное не только через искусство модернизма, но и через кинематограф 1930-х годов (в котором так много сомнамбулического, недосублимированного, проявляющегося в странном смешении принципов авангарда с как бы реакционной идеологией 1930-х), и — одновременно — через А. Германа, другого археолога сталинизма, чья поэтика подчеркивала зыбкость, неустойчивость времени.

Интересно, что вещь в искусстве 1920-х годов (не только советском, но и европейском), не столько материальна, фактична, сколько представлена и метафизична. Вещь действительно представляет реальность, никакой настоящей материальности (посмотрим на ракурсы, которые почти никогда не создают меру человеческому, соизмеряя его с безмерностью духа, замысла, стратегического, генерального плана) вы здесь не найдете.

В 1930-х неспособность естественным образом воспринять, пережить сталинскую реальность создает огромное количество сновидческих образов: защищаясь, сознание трансформирует реальность в фантазии.

Это происходит не только в откровенно модернистских картинах, таких как роомовский «Строгий Юноша», но и в официальном «Волга-Волга» Г. Александрова, где возглавляемый Стрелкой ансамбль самодеятельности, как в кошмарном сне возникает за каждым забором и поет из каждого утюга.

В-третьих, коль скоро проект Хржановского воссоздает жизнь в ее аутентичных координатах, в нем естественно (через память самой формы) возвращается пафос советской утопии с ее стремлением преодоления гравитации материи и сознания как материи (неслучайно главные герои — именно физики, изучающие альтернативные способы знания). Художественная мысль первой трети двадцатого века проникнута идеями неутилитарности, беспредметности.

«Всякое целесообразное стремление к практическому предмету разбивается о беспредметное безмыслия как о<б> истину или подлинность бытия.

Беспредметность — единственная человеческая сущность действия, освобождающая от смысла практичности предмета как ложной подлинности.

В беспредметном же нет желаний (оно простое возбуждение) и нет воли, ибо нет в нем того, к чему бы воля стремилась. Возбуждение не знает ни воли, ни свободы, ни запрета; нет той воли, хотящей выполнить „что?“.

Полагаю, что и вся Вселенная не имеет последнего — быть волей или безволием означает какое-то в мире „что“, что сильнее или слабее меня. В мире же нет таких явлений, в нем никогда ничего ни предпринималось, ни разрешалось, нет ни сильного, ни слабого. Итак, воле нет места ни в первом, ни в последнем». — писал Казимир Малевич.

В сущности, и дюшановский отказ от формы, и архитектурные опыты русского авангарда одинаково пронизаны ощущением того, что настоящий мир отодвинут на периферию, что человек отчужден от него: мир для него имеет исключительно прикладное значение, рассматривается в аспекте своей прагматики. Всевозможные татлинские башни, архитектоны Малевича и проуны Лисицкого целятся в одну и ту же идею развоплощения, распредмечивания, мерцания на границе вещи в ее функциональном аспекте и ее художественном, неутилитарном характере.

Аутентичность

В каком-то смысле сама аутентичность, само подражание времени у Хржановского воспринимается как жест остранения: время не сливается с актером, в него не играют. Актер у Хржановского ассоциируется не с предшествующим историческим персонажем, но, скорее, с экраном (вместо Ландау и прочих ВИПов института, данных в качестве исторических указателей, важных для нашей коллективной памяти, здесь есть Каледин, Некрасов, Дау-Курентзис, Васильев, — говорящие персонажи, которые ведут диалог). Их реальное присутствие (несмотря на обилие откровенных сцен, на порнографию, гиньоль и прочие вещи, как будто бы существующие здесь ровно за тем, чтобы поколебать этот характер жизни-как-сна) парадоксально развоплощает своих прототипов и одновременно подвешивает существование актера в качестве конкретного человека с тем или иным характером.

В мире «Дау» разлита эта меланхолия вещей как чужих самим себе. Все эти тяжелые, солидные предметы быта, витрины советского общепита, хрустальные вазы с фруктами, воссозданные или реальные, существуют в роли трансцендентального реквизита.

Зрителя «Дау» захватывает размывание настоящего/прошлого, которое здесь происходит не через монтаж или традиционные разрывы речи и изображения, как это было в кино 1960-х, а с помощью костюма и декорации. Правдоподобие и аутентичность здесь играют роль рамки.

Даже одежда у Хржановского не сливается с персонажем, но словно бы существует сама по себе. Остроугольные пальто, как будто бы чрезмерно отстающие от плечей, мешковатые платья, неуютные пиджаки, — субъект «Дау» буквально уподобляется «надетым друг на друга пальто, позаимствованных из захламленного реквизита». Но не это ли есть сущность субъекта?

Визуальные источники: медиумы

В самом переживании пространства акцент сделан на отражении, плоскостности, стеклянных поверхностях. Здесь присутствуют все образы, все пластические метафоры, отсылающие к виртуальному характеру советского топоса: ковры напоминают о матиссовских плоскостях (или о тканях конструктивистов и Баухауса), квадраты и углы в кабинете директора института — об архитектоне Малевича, иронически воплотившемся в ленинском мавзолее (ведь институт и есть мавзолей).

У Малевича было выражение «слепая архитектура». Он сравнивал проделанное в кубе окно с желанием жизни проделать отверстие в искусстве, чтобы в нем поселиться. Беспредметная архитектура Малевича предполагала возвращение в гегелевское бытие-для-себя, погружение в доизобразительное ощущение мира, нерасчлененного ни словами, ни образами.

Любопытно, что в «Дау» обилие окон лишь поддерживает солипсическую идею куба. В окно здесь не смотрят, точно так же, как не смотрят в развешанные тут и там зеркала.

Само пространство института кажется намеренно похожим на лабиринт. В директорский кабинет ведет прихотливая лестница. Архитектура самого кабинета напоминает пространственный куб или первый ленинский саркофаг, сделанный К. Мельниковым. Как если бы художнику, работающему над архитектурой пространства, пришла в голову мысль воспользоваться ранней версией мавзолея, представляющей собой лаконичный, в духе конструктивистских экспериментов с пространством, стеклянный прямоугольник, подчеркнуто отличающийся от сменившего его помпезного ложа-кровати, выполненного в манере сталинского ампира.

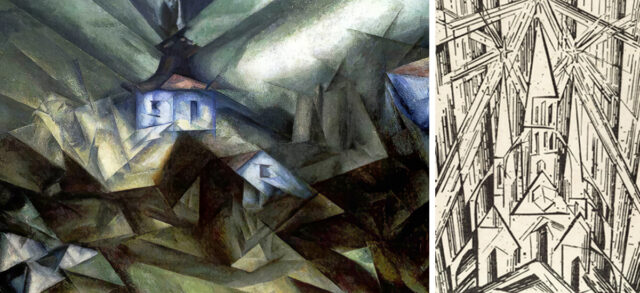

Те, кто знаком с искусством Ли Бул, чьи инсталляции были недавно представлены в петербургском Манеже, возможно, вспомнят это ощущение хрупкости, зеркальности, напоминающее не только о русском конструктивизме, но об авторе «Храма социализма», иллюстрировавшем манифест Баухауса. У Лионеля Фейнингера пространство чеканят кубистские треугольники и квадраты, акварели художника напоминают кристаллы, чьи грани отбрасывают лучи света.

По сути, большинство пластических источников «Дау» выражают это же ощущение галлюцинации, лабиринта и сна. Обои в столовой советских физиков напоминают сказочный лес Пиросмани. Шкаф с дверями-крыльями отсылает к истории символизма с присущей последнему аурой многозначности, тайны.

Аквариум — к знаменитым витринам Херста (Хржановский уже давно житель Лондона), только вместо акулы или коровы здесь Тесак и девушка с обезьяной.

Повторяющиеся эпизоды с аквариумом, кажется, действительно отправляют к богатой традиции современного искусства (недаром в проекте поучаствовало такое количество звезд арт-сцены). Реплика советскому научпопу говорит не столько о насилии формы или идее тоталитарного подчинения, но и о проблеме времени. В знаменитой инсталляции Херста («Невозможность смерти в сознании живущего») меланхолия связана с временным парадоксом: мертвая акула плывет, как живая. Тень Херста в «Дау» действительно адресована времени: живое присутствие у Хржановского переживается как цитата. Новый человек есть человек уже умерший.

Само пространство, в котором все отражается, диктует условия коммуникации, как если бы слова, произнесенные тем или иным персонажем, уже рождались как эхо. Ощущение мерцания подчеркивает и пленка, будто бы специально взятая Хржановским, чтобы своей вещественностью резонировать сомнамбулическому ритму присутствия. Даже естественный свет, выбранный для того, чтобы обеспечить маневренность камеры, способность немедленно оказываться там, где происходит главное действие, рождает эффект некой потусторонности: серые, сизые, «метафизические» цвета столь тщательно организованы, что невозможно забыть, что сам этот мир, вплоть до последней детали, создан художником.

Полный как бы аутентичных предметов и не менее аутентичных людей мир «Дау» переживает момент разлучения с самим собой. На это намекают бесконечные отражения витрин, зеркал, колеблющихся свечей, хрустальных бокалов и ваз. Таинственный свет, окутывающий банальные вещи, погружает их в метафизический сумрак.

В «Дау» все происходит как в картинах Магритта: именно вещи, а не слова вводят раскол в современный мир, «надрезая» его своей собственной дискурсивностью. Пространство будто бы отсылает к знаменитой сцене «Это не трубка», где слово и его представление друг с другом разводятся.

Сама идея реального института, который является лишь представлением о себе, есть не что иное как чисто магриттовская операция с подвешиванием смысла. То, что герои Хржановского физики и художники, зритель ощущает на уровне фраз («реальный мир — не что иное, как пустота»), событий (шаманы, изучение сверхспособностей, параллельных миров, нелинейного времени), на уровне света и материалов, систематического упразднения глубины в интерьере и экстерьере (плоскостность — девиз этого пространства, вещи здесь — это не занавес мира, за ними ничего не находится), наконец, на уровне самой находящейся на границе реальности. Последняя именно в своей сугубой аутентичности (реальные люди, которые живут в нереальном пространстве-времени, ходят на несуществующую работу, получают несуществующие деньги, обладающие внутри института меновой стоимостью, и пр.) переживается через этот магриттовский принцип развода слова и вещи. Сугубый реализм заставляет отражение обрести нешуточную свободу, по-гофмановски оторваться от вещей.

Время

Кажется, Хржановского волнуют не сами истории времени, сколь бы скандальны или, наоборот, банальны, невыразительны они не были, а переходы по ту сторону образа и обратно. Этот проект мог появиться только в современную эпоху, создавшую и чисто техническую возможность вненаходимости, где каждый человек — personage и где зритель не отождествляется, как раньше, с героями или историей, с одним или другим персонажем, но чувствует себя эдаким текстом-экраном, полем методологических операций.

В сущности, само время в «Дау» становится рамкой, воспринимается в перспективе своей условности. То там, то здесь зритель натыкается на странную мозаику образов: фарфоровые курицы, пепельницы в виде архитектона Малевича, поп-артовские лампы-спички, которые легко могли бы принадлежать Лихтенштейну, — Хржановским намеренно разрушается любое временное единство, физический институт функционирует как машина по переплавке хронологического времени в некое пустое время, время per se. Этот эффект поддерживает и фигура кристалла, воплощенная в архитектуре, и нестыковка «старых» фактур и современных людей с их иначе сформированными привычками, жестами, языком.

В «Дау» все копируется, повторяется, развешанные тут и там зеркала словно бы еще сильней подталкивают повторения и серийность событий (одни и те же ситуации переходят из одной части «Дау» в другую, не изменяясь, создавая ощущение сна и одновременно некоей дурной бесконечности, странного безвременья, притягательного и невыносимого одновременно).

В этом смысле чрезвычайно симптоматично, что герои Курентзиса и Некрасова все время пытаются вступить в отношения, реализовать все возможные сценарии с женщинами (как если бы дело происходило во сне, где, как сказал бы Лакан, все желания полностью осуществляются). В «Дау» мы находимся как будто бы на периферии, между тотальным бодрствованием и утопическим шансом прожить свою жизнь за другого. Честность героев с каждой из женщин словно исходит из самой архитектуры пространства, в котором всему находится его квантовая возможность, способность осуществить свой угол зрения. В какой-то момент это блуждание между реальностью и ее отражением достигает предела, и вернуться к себе можно, лишь уничтожив само зазеркалье.

Впрочем, Хржановский уничтожает вовсе не «Дау», но лишь его материальную копию, институт. Живущий за счет постоянной игры воображения (длительная предыстория проекта, являющаяся его неотъемлемой частью, почти нескончаемая история после премьеры) мир «Дау» предполагает его вечно откладываемую финальность, незавершенность.

Подобный лимбу, он заточает и героев, и зрителей в жизнь, которая уже состоялась, но при этом все еще длится, лишает персонажей их исторических тел (ведь даже мое реальное тело здесь как будто бы не до конца мое), он не дает им и возможности изменения.

Но ведь нельзя быть как — если-бы — телом. Даже мысля собственную жизнь как спектакль, каждый дан себе через конкретность своего воплощения. Быть свободным по-настоящему значит понимать фатальность своей телесности. Сколько бы квантовых возможностей не было, всякий раз жизнь будет прожита в координатах определенного пространства и времени. Только тогда человеческий выбор — выбор всамделишний.

«Дау» же предлагает советский опыт как страшный опыт безвременья, опыт бесцельности, в котором по-настоящему не возможны ни счастливый случай, ни промысел, оно обречено жить без напряжения исторического времени, без драматургии, без нарратива, способного задавать собственную предопределенность событий.

Там невозможна никакая логика, кроме серийной, невозможно созревание героя, ибо он распылен, размазан во времени. Этот по-своему уникальный опыт помещает своих героев между игрой и жизнью, предполагает невозможную ни в игре, ни в реальности, ни в искусстве свободу распоряжаться существованием, быть господином своего бытия, тем самым отрицая его. Если рожденные до Христа не ведали о вечном спасении, то герои «Дау», лишенные тела или предназначения (а значит, судьбы), обречены пребывать в мире без основания, воплотить собственным присутствием саму беспредметность, зависнув подобно дантовским персонажам в призрачном лимбе.