Теории-паровозики, новояз и неравенство: о некоторых извращениях академического письма

Научный скандал, именуемый то разоблачением grievance studies, то «аферой трех», уже хорошо откомментировали, разобрав все его сильные и — увы, более многочисленные — слабые стороны. Эта история обнажила и более глубокую проблему научной жизни, которую я назвал бы извращенностью академического письма. К статьям по гуманитарным и особенно социальным наукам предъявляются жесткие и при этом негромко озвучиваемые требования формального характера — фактически они стали билетом на вход в науку.

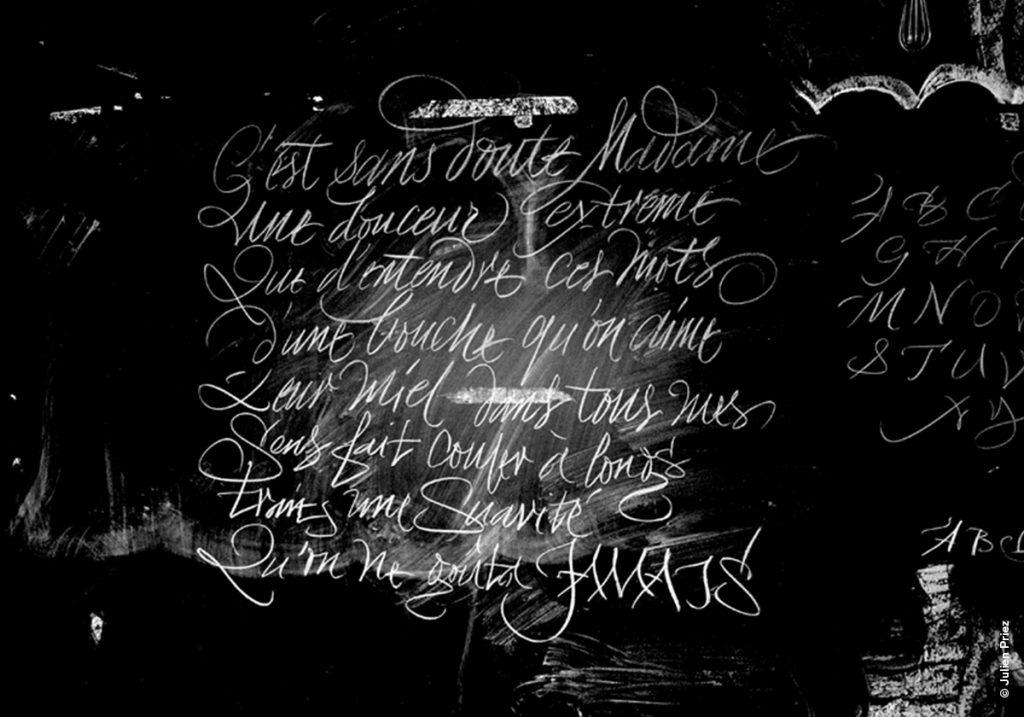

Я укажу на несколько из этих неявных правил, точнее, на некоторые их извращения, возникающие в современном академическом производстве. Например, это обзор литературы, где ты ритуально должен отметить, что Фуко или Батлер сказали то-то, одной фразой или одной ссылкой в скобках, не утруждая себя необходимостью как-то продумывать мысль Фуко и вообще вступать с ним в диалог. Ты видишь цитаты, и нельзя проверить даже, открывал ли ученый работы, на которые ссылается, или просто взял из обзора литературы в чужой статье. А цитируемым и горя мало: индекс Хирша — их запас главной академической валюты — растет независимо от степени реального диалога с их исследованиями.

This article maps potential pathways through which scholars of the active body can theorize what Roberto Esposito might refer to as spatiality of biopoliticized flesh (2008: 160). It is our attempt to build upon the body-space heuristics of scholars ranging from critical feminist scholars such as Judith Butler (1993, 1997), Luce Irigaray (1985), Susan Bordo (1993), Gillian Rose (1993), Elizabeth Grosz (1994, 1995) and Donna Haraway (1989, 1991) to cultural geographers such as Henri Lefebvre (2004) and Doreen Massey (2005) — and as articulated through sport, health and active body contexts in the work of John Bale (1994, 2003), Nick Crossley (2004), Arthur Frank (2010), Cathy van Ingen (2003), Patricia Vertinsky (1992), John Evans (2003), David Kirk (2003), Jan Wright (1996, 2000) and others. More specifically, here we focus on the ‘spatial ontologies’ (Frank, 1997) working on and about the sporting and active body.

Перевод (сделан редакцией):

Статья картирует потенциальные пути, посредством которых исследователи активного тела могут теоретизировать то, на что Роберто Эспозито мог ссылаться как на пространственность биополитической плоти (2008: 160). Мы пытаемся опереться на пространственно-телесные эвристики исследователей в диапазоне от критических феминистских исследовательниц, таких как Джудит Батлер (1993, 1997), Люси Иригарей (1985), Сьюзен Бордо (1993), Джиллиан Роз (1993), Элизабет Гросс (1994, 1995) и Донна Харауэй (1989, 1991), до культурных географов, таких как Анри Лефевр (2004) и Дорин Масси (2005), — и также артикулированных через контексты спорта, здоровья и активного тела в работах Джона Бэйла (1994, 2003), Ника Кроссли (2004), Артура Франка (2010), Кэти ван Инген (2003), Патрисии Вертински (1992), Джона Эванса (2003), Дэвида Кирка (2003), Яна Врайта (1996, 2000) и других. Говоря более точно, мы фокусируемся здесь на «пространственных онтологиях» работающих над спортивностью и активным телом, а также о них.

Даже в статьях, написанных на эмпирическом материале, «иконостасы» в виде обзоров литературы и теоретических глав разрастаются на треть или на половину текста, чтобы рецензенты, не дай бог, не наехали на то, что ты не упомянул какую-то важную работу. А эмпирический материал, полевые данные — собственно, то новое, ради чего и стоит тратить время на чтение статьи, — неумолимо скукоживается.

Работа должна быть вписана в различные теоретические контексты, опять же, значимые для редактора и рецензентов, на котором играет автор статьи. Сам по себе этот императив неплох — как противоядие от наивного реализма, от «я пошел и узнал», от «цифры говорят сами за себя». Но извращенность проявляется в том, что требование теоретической, даже философской рефлексии над собственными идеями и методами на фабрике академического производства перерождается в самопрезентацию: пафосная теория выступает «паровозиком», необходимым для публикации в международном журнале.

Авторы этой статьи описывают межэтнический конфликт в Афганистане в терминах призракологии Жака Деррида. Они изучили и сравнили десятки социальных теорий и выяснили, что именно Деррида дает уникальные ключи к пониманию отношений между пуштунами и хазарейцами? Может быть (но есть некоторые сомнения). Они как-то обосновывают свой выбор теоретической рамки? Нет! Просто “this metaphor aptly fits”. Тут сомнений становится еще больше, а когда видишь, что бóльшая часть статьи наполнена обычной эмпирикой (интервью и описания), зато «призракология» и «Деррида» торжественно господствуют в заголовке и резюме, они перерастают в уверенность, что теория работает исключительно инструментом для продвижения статьи.

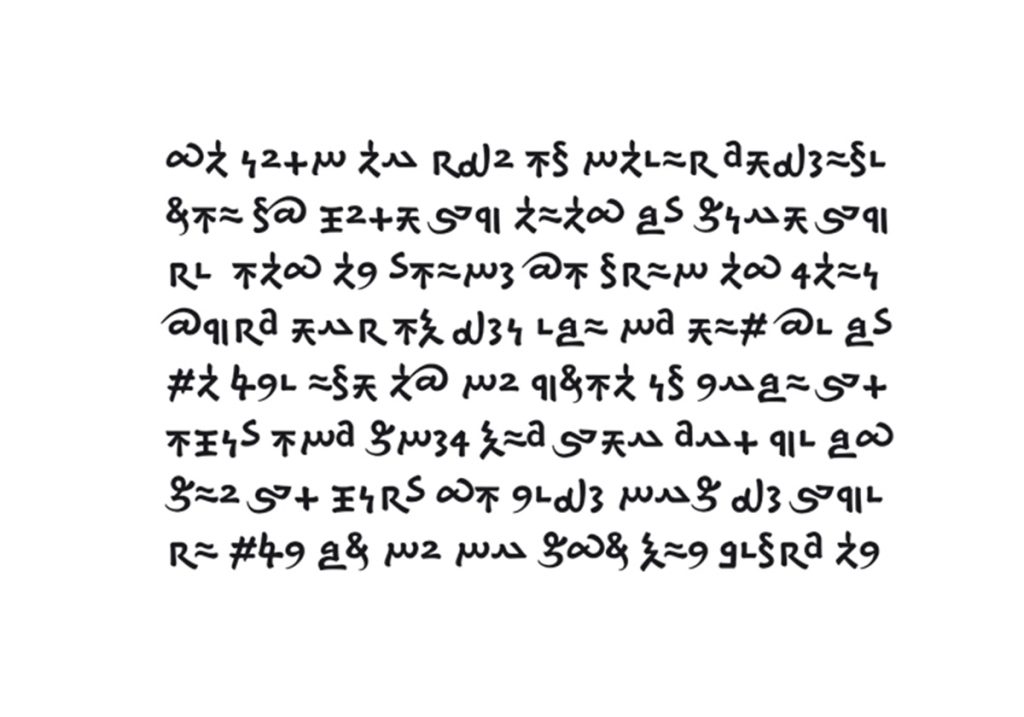

Есть и еще один, менее явный, искажающий механизм. Берется концепт с латинским корнем (“dominance”, “authoritarianism”, “transgression”... [«доминирование», «авторитаризм», «трансгрессия»]...), и ведется рассуждение, значит ли он то или это, применять ли его так-то или иначе. Рассказ об изучаемой реальности сводится к минимуму, он должен быть обязательно отфильтрован через слова академического новояза, с его очень узнаваемым нагромождением латинизмов: вот это — “resistance” [«сопротивление»], вот это — “inequality” [«неравенство»], вот это — “Russian nationalism” [«русский национализм»].

The management of the [state-sponsored student mobility programme ‘Bolashak’], however, is likely to reveal some of the authoritarian and paternalistic aspects of the Kazakhstani regime. Therefore, the programme is considered here as a multidimensional tool, promoting development and channelling authoritarian rule. Authoritarianism becomes evident in the ways the regime controls young participants and returnees, narratively includes and excludes them, and uses the programme itself in support of its strategies of legitimation.

Перевод (сделан редакцией):

Управление [спонсируемой государством программы мобильности студентов «Болашак»] тем не менее, вероятно, приоткрывает некоторые из авторитарных и патерналистских аспектов казахстанского режима. Таким образом, программа представляется здесь как многомерный инструмент, продвигающий развитие и направляющий авторитарную власть. Авторитаризм становится очевиден в способах, с помощью которых режим контролирует молодых участников программы и вернувшихся на родину, включает или исключает их своим нарративом и использует саму программу для поддержки его стратегий легитимации.

Любая сложная и нетривиальная коллизия, происходящая в твоем поле, должна быть обернута в целях публикации в несколько слоев языка профессоров. Еще Пьер Бурдьё критиковал эту ситуацию, говоря о власти доксы (общепринятых мнений) и схоластическом разрыве с реальностью в университете. Но воз и ныне там, даже еще больше назад откатился, когда включился механизм publish or perish — «публикуйся или исчезни», когда стало необходимым выдавать определенное количество статей ежегодно.

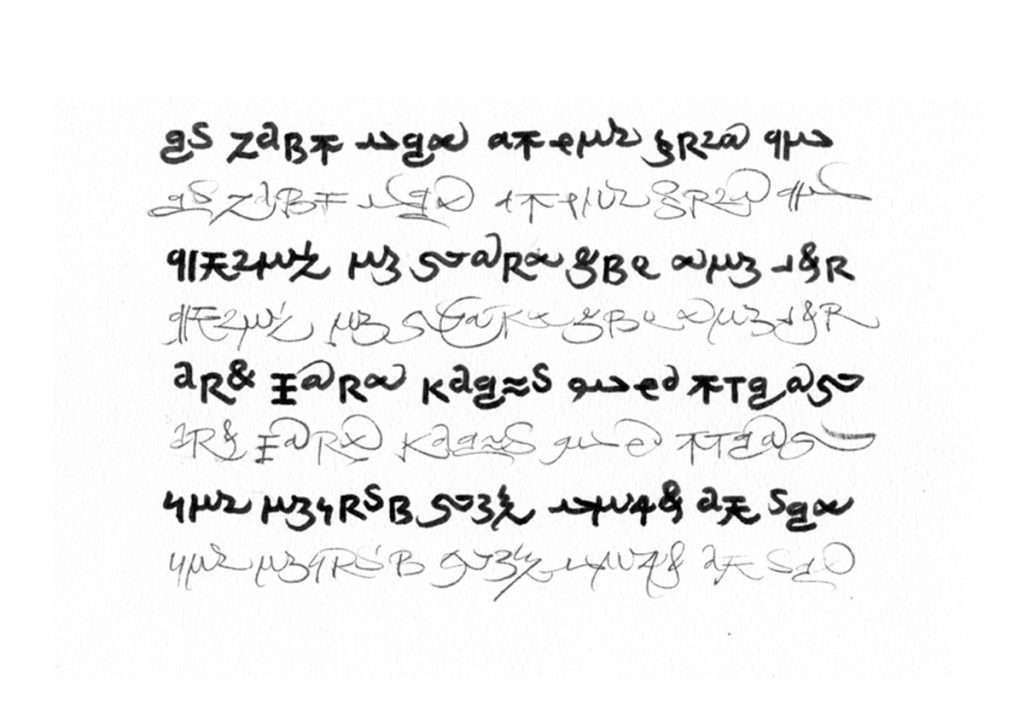

Усугубляет эту проблему еще и географическое неравенство. Ты пишешь статью про Индию, Россию или Полинезию, а читает тебя рецензент из Гарварда, который к этой Албании или Непалу равнодушен. И рецензента нужно успокоить, адаптировать, подкатить к нему, растолковав ему происходящее в Того или Молдавии на языке привычных ему категорий.

Сам по себе порыв к универсализму языка науки не плох. Но именно на практике всегда есть вероятность извращения: наука из поиска новой истины о мире превращается в подстраивание под язык авторитетных людей, от которых зависит прохождение твоей статьи.

И вышеописанные искажения академического письма вовсе не обесценивают социогуманитарные науки, не делают их, как сейчас модно выражаться, буллшитом, нет. Но они выступают постоянно растущим налогом на смысл, который платят ученые.

Но вернемся к «афере трех». Вопреки их тезису, проблема современных социальных и гуманитарных исследований не в идеологичности/активизме, а во власти языка. Машина языка стала достаточно специфической и автономной. Косвенно этот тезис подтверждается тем, что, как грустно заметила Анна Темкина, одна из ведущих российских ученых, работающих в сфере gender studies: чтобы попасть в престижные журналы, ей пришлось едва ли не несколько лет «бороться» с рецензентами. А Плакроуз и Ко. пробили свои материалы за несколько месяцев.

Когда имитируешь язык, тебе гораздо проще попасть в систему, чем когда ты пишешь о сложной реальности, пробиваясь сквозь фильтр языка.

И снова географически-колониальное неравенство Запада и остального мира. Те, кто прошел научную социализацию внутри западного академического языка, естественнее себя в нем чувствуют, меньше ощущают схоластический разрыв и могут позволить себе больше смелости и свободы. А те, кто пришел с незападной периферии, но пытается закрепиться там (читай — в международной академической системе), не только несут издержки на освоение чужого языка, но и испытывают соблазн его имитировать.

Это даже не соблазн, это рок: много усилий, отказ от себя, отказ от непередаваемой сложности ради уподобления тем, для кого правильный язык естественен.

Вполне древняя, кстати, коллизия: дворянам действовать внутри аристократической культуры, фрондировать и изобретать новые формы проще, чем буржуазным или тем более крестьянским выскочкам.

Полная победа английского языка в международной научной коммуникации, которая с каждым годом захватывает все новые сферы, оказала благотворное, освобождающее влияние на естественные и технические науки.

Теперь любые химики из России или Китая легко могут на самом кривом английском языке донести свои открытия до максимально широкой публики. Нетребовательная форма IMRaD — структура статьи, требующая сначала введение, потом — методы, затем — результаты, далее — их обсуждение, минимум рассуждений, английский как простой связующий состав между формулами и универсальными терминами... Новая латынь, но без схоластики! Простой, объединяющий людей язык.

В гуманитарных и социальных науках дело обстоит прямо противоположным образом.

Язык здесь — не прозрачный посредник. Напротив, он постоянно проблематизируется. Здесь критически важно, какими терминами ты называешь явления, и всегда стоит вопрос разрыва между взглядом внешнего наблюдателя и взглядом изнутри.