«Венецианская монахиня», «Сожаления младости» и письма из путешествий. Как русская литература XVIII столетия открыла для себя эмоциональный мир человека

Русская литература XVIII столетия часто пребывает в тени «классики» XIX века и кажется издалека собранием малопонятных придворных од. Однако картина гораздо сложнее: русские писатели екатерининской эпохи, как и их европейские современники, открывали для себя человеческие эмоции, стремились к гармонии с природой и описывали путешествия по миру. Елисей Герасимов рассказывает о литературе русского сентиментализма и объясняет, чем она может быть близка и важна для современного читателя.

Многие исследователи, теоретики и критики находят в литературе последних трех-четырех десятилетий интенцию к «новой сентиментальности». Новая чувственность проявляется в творчестве Людмилы Улицкой, Максима Амелина, Михаила Шишкина, Евгения Водолазкина и многих других авторов. Михаил Эпштейн предсказывает:

«Из наследия XVIII века будет больше всего цениться юмор, мягко окутывающий сантименты, и Стерн и Жан Поль станут любимцами XXI века. И тогда — Бог знает — через Венедикта Ерофеева восстановится преемственность сентиментальной традиции, ведущей из XVIII века в XXI».

В этой статье попробуем посмотреть на сентиментальную традицию и найти общие места с нашей эпохой.

Если обратиться к истокам сентиментализма и новой сентиментальности, можно найти кое-что общее. В советскую эпоху главным стилем был соцреализм, который выражал коммунистическую идею, воспевал государство и вождей, порицал неугодных системе, наконец, показывал идеального гражданина. Но потом случается крах утопии авторитарного коммунизма, страшные 1990-е, начало нового авторитарного режима… А за двести лет, в период с 1730 по 1760 год, происходит становление и господство классицизма. Это была литература на службе двора. Ее функции почти полностью сводились к поучению или напоминанию об идеале, к которому должен стремиться дворянин. Классицизм наставлял, прославлял, но за пышными одами и прекрасными аллегориями терял привязанность к реальной жизни. Появляются произведения, оппозиционные классицизму. А в 90-е годы XVIII века Французская революция, по словам Юрия Лотмана, «раскрывалась перед современниками как историческая проверка и опровержение идей „философского века“». Но постараемся следовать хронологическому порядку.

Последователи «трех китов» классицизма (Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова) понимали, что классицизм обращается к слишком высоким явлениям и это влечет за собой определенную опасность.

Иными словами: чем больше ты всматриваешься в бездну («…звезд полна; / Звездам числа нет, бездне дна»), тем больше вероятность в нее упасть.

Так, в 1750–1760-х появляются произведения, отступающие от классицистического канона как по форме, так по идеологическому содержанию. Вспомним Михаила Хераскова, которого чрезвычайно высоко ценили современники как создателя героических поэм «Россиада» и «Владимир». При жизни автора они печатались несколько раз большими тиражами. Не меньше Хераскова любили и за другие его поэмы, пьесы, романы и небольшие стихотворения, представляющие собой «тихую» и «уютную» поэзию.

Читайте также

Таким является стихотворение «Искренние желания в дружбе». Это дружеское послание, свободная и легкая поэтика (в сравнении с другими произведениями того времени). Герой обращается к человеку, по которому скучает, и призывает его приехать в знакомые места. Но обращение переходит в авторефлекторное отступление. Стихотворение наполняется рассуждениями о счастье спокойствия и счастье веселья, о границах дружбы, о том, насколько человек может покушаться на личное пространство своего друга, на свободу близкого человека:

…О чем писать дерзаю?

К кому писать дерзаю?

Пишу, пишу я к другу,

Пишу — и возмущаю

Его спокойны мысли,

Его спокойно сердце,

Хотя о постоянстве

Его души уверен;

Но дружеско ль желанье

Вводить другого в слабость,

И в роскошь влечь, и в праздность?

Когда мне часть судила

Жить суетно на свете

И дни свои младые

В пустых забавах тратить,

В забавах и желаньях,

В пустом увеселеньи

И в скучном обращеньи, —

На что вводить и друга

В такое ж развлеченье,

Досады и смущенье

И грудь его тем жалить,

Чем грудь моя пронзенна?

Живи уединенно,

Когда тебе приятно…

Кстати, как постмодернизм исключает возможность всерьез использовать слова «душа», «слеза», «красота», «добро», «правда», «дружба», «честь», «любовь», так и из-за классицизма эти слова потеряли свою значимость. Но новый поэт меняет контексты и возвращает им живой смысл.

Он смотрит на человека не как на условный идеал, а как на конкретную личность. Поэтому поэзия Хераскова намного ближе и яснее читателю, чем стихи его предшественников.

В этом плане интересен его эксперимент в драматургии.

Трагедия «Венецианская монахиня» написана в 1758 году. Херасков сохраняет единство времени, места и действия — это сближает ее с классицистической драмой. Тексту предшествует «Изъяснение», в котором автор утверждает, что сочинение основано на реальных событиях. Здесь очевидно стремление к документальности сюжета, желание построить художественное произведение на будто бы имевших место фактах, которые будут ближе зрителю, чем мифы об исторических героях.

Это одно из первых крупных произведений на русском языке, в котором отчетливо звучит желание сбежать от социального абсурда, укрыться в природе от общественного мнения. У более поздних авторов эта линия получит широкое распространение в прозе и будет пересекаться с концепцией естественного человека Жан-Жака Руссо. В «Венецианской монахине» же эта мысль звучит лишь однажды, а затем перерастает в критику жестоких законов и противоестественных социальных норм.

В пьесе много моментов, когда герой хочет что-то доказать рационально, привести аргументы и повлиять на чувства возлюбленной, которая тоже любит его, но не может себе позволить быть с возлюбленным.

Неоднозначные эмоции героев и сложные проявления чувств становятся не менее важными, чем сюжетная линия.

Значимым для развития литературы оказался роман «Кадм и Гармония, древнее повествование». Процитируем замечание Александра Западова:

«Белинский как-то заметил, что „Бедная Лиза“ „убила“ роман „Кадм и Гармония“. Он не сказал только, что „Кадм и Гармония“ сначала породили „Бедную Лизу“ и что проза Карамзина имеет свои истоки в прозе Хераскова».

В поэзии Хераскова и близких к нему поэтов возникает свежий дискурс о личном, о собственных переживаниях… Например, стихи Михаила Муравьева. Вот его «Сожаление младости». Герой стихотворения, зрелый мужчина, вспоминает о юности, свежести чувств, увлечениях, ярких красках и переживаниях молодости, по сравнению с которыми его нынешние чувства очерствели. Но в памяти по-прежнему хранятся теплые ощущения:

Со откровением дотоль нечувствованных сил

На что свой алчущий я взор ни преносил,

Знаменовалось всё присутством восхищенья.

Надежды счастия, надежды просвещенья,

Искусства здания, знакомства, суеты

И добродетели высокие черты

Глубокие в душе влиянья оставляли.

Все действия мои восторг знаменовали.

Автор вспоминает то, что трогало его прежде: стихотворение содержит много отсылок к другим произведениям, авторам, к историческим личностям. Поэтому советуем читать этот текст с комментариями.

Любовь Кулакова говорит, что Муравьев — «первый русский поэт, в сознании которого классическое „Cogito ergo sum“ („Мыслю — следовательно, существую“) сменяется новым тезисом, рожденным „Исповедью“ Руссо: „Чувствую — следовательно, живу“». Это является важным переходом в мировосприятии и переносе его в литературу.

Другой интересный, но забытый еще при жизни поэт — Александр Ржевский — хоть и немало наследовал классицистической традиции, боролся с ее основой.

Григорий Гуковский отмечает, что Ржевский сознательно усложнял свою поэзию, используя вычурные и ухищренные средства воздействия.

Часто, используя совершенно «головные» поэтические приемы, он показывает неоднозначность внутреннего мира личности:

Грущу и веселюся,

В весельи грусть моя;

И от чего крушуся,

Тем утешаюсь я.(Ода)

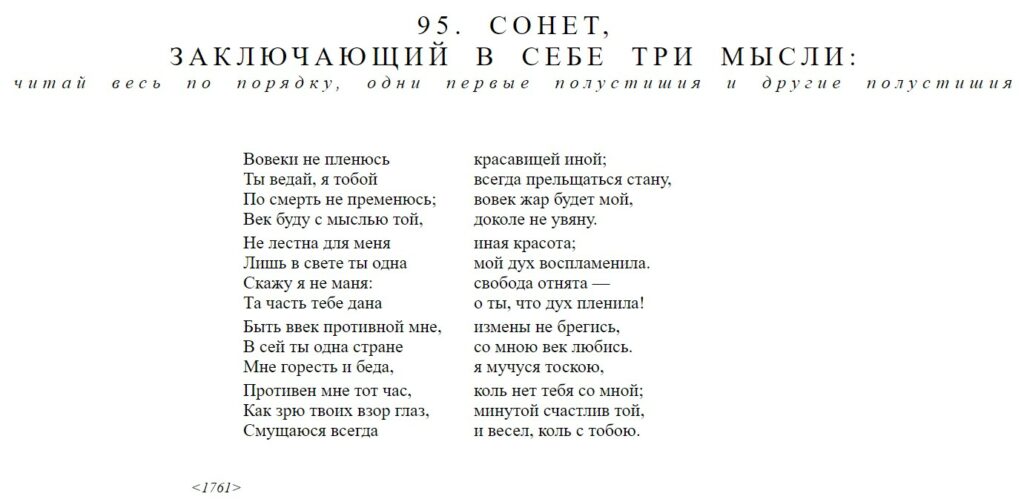

Более ярким поэтическим экспериментом в области неоднозначности чувств и мыслей является его «Сонет, заключающий в себе три мысли»:

В прозе классицизма господствовал «политический роман рационалистического толка», как его определяет Юрий Лотман. Такие романы должны были в аллегорической форме напоминать дворянам об устройстве государства, о том, что просвещенное меньшинство должно подчинять свои страсти уму и ради общего блага управлять народом — неграмотным рабом страстей.

Может быть интересно

Эзотерическое паломничество. Как современные горожане пытаются стать благородными дикарями

Такая логика вызвала сопротивление со стороны просветителей.

Новые авторы считали, что интенция к добру заложена в самой природе человека, что мыслить, стремиться к счастью и свободе — естественно для каждого, независимо от социального положения.

«Известно, что человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею; что свобода его состоит в избрании лучшаго, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому. — Всё сие обретает он в едином последовании естественным и откровенным законам, инако божественными называемым, и извлеченным от божественных и естественных гражданским или общежительным. — Но в ком заглушены сии способности, сии человеческия чувствования, может ли украшаться величественным именем сына Отечества? — Он не человек, но что? он ниже скота; ибо и скот следует своим законам, и не примечено еще в нем удаления от оных. Но здесь не касается разсуждение о тех злосчастнейших, коих коварство или насилие лишило сего величественнаго преимущества человека, кои соделаны чрез то такими, что без принуждения и страха ни чего уже из таких чувствований не производят, кои уподоблены тяглому скоту, не делают выше определенной работы, от которой им освободиться не льзя; кои уподоблены лошади, осужденной на всю жизнь возить телегу, и не имеющие надежды освободиться от своего ига, получая равныя с лошадью воздаяния, и претерпевая равные удары; не о тех, кои не видят конца своему игу, кроме смерти, где кончатся их труды и их мучения, хотя и случается иногда, что жестокая печаль, обьяв дух их размышлением, возжигает слабый свет их разума, и заставляет их проклинать бедственное свое состояние и искать оному конца…»

Александр Радищев, «Беседа о том, что есть сын отечества»

Конечно, здесь не обошлось без сильного влияния западной литературы: Руссо, Гете, Стерн, Юнг — авторы, которых читают в оригинале и переводят, в журналах им посвящают статьи, в переписках обсуждают героев их произведений. Наталья Кочеткова подчеркивает, что переводят даже совершенно незначительных авторов, затрагивающих проблемы новой литературы. Однако такая зависимость от европейской литературы не уничтожала полностью национальные черты, в том числе наследуемые от классицизма.

В творчестве Федора Эмина как раз происходит синтез западной и русской традиций начала XVIII века.

Этого автора часто называют первым русским романистом. Он печатается с 1763 года на протяжении всего шести лет, но публикует 25 книг, включая научные, и издает журнал «Адская почта». Весь журнал при этом он пишет сам.

Первый его роман — «Непостоянная Фортуна, или Похождения Мирамонда». Здесь Эмин переосмысляет традицию путешествий, описываемых в гисториях — рукописных повестях петровской эпохи. На героя то нападают пираты, то его продают в рабство, а впоследствии он внезапно оказывается на троне. Мирамонд читает книгу о социальных истинах, с советами, как общаться с разными людьми, а затем отрекается от цивилизации и идет в пустыню, чтоб познать себя и совершенствоваться духовно.

Современного читателя наверняка впечатлит в этом романе претензия на всеобщность. В «Похождениях» множество отступлений, цель которых — просвещение в области географии, истории, этнографии и т. д. Герой путешествует по разным восточным государствам и странам Европы и Африки и оставляет о них своеобразные заметки. Например, в Риме «летом так нездоров и тяжел воздух бывает, что птицы по оному летя, падают на землю и умирают», а в Венеции дамы своих любовников топят в каналах. Примера ради приведем цитату, показывающую, как тяжело было бы ладить с русскими аристократами XVIII века, если вы — чернокожий бисексуал, не исповедующий христианство:

«…Потом пришел я к некоторым ватагам с жилищами Турецких Мавров сходство имеющих. Тогда я думал, что Арапская земля предо мною; и так не сомневаясь более о том, чтоб еще не вытти из Персии, пошел я к тем ватагам. Но как скоро я к оным приближился, то выбежали черные и гадкие люди, и не спрашивая меня ни о чем, схватили за руки и потощили в свое жилище, потом привязали меня веревкой к одному столбу в палатке их начальника находящемуся, тогда-то я подумал, что еще в жизни в ад попался.

Сии люди, или лучше сказать те лютые звери, черными Кюртами называются, они Турецким языком говорят, о Боге ничего не знают, и никакому Государю не подвластны. Нет во всем свете жесточайшаго и пресквернейшаго их народа. Они живут в столь низких шатрах, что едва человеку сидя в оные вместиться можно, и так свернувшись в кружок и поклавши головы друг на друга, на голой земле спят. Тому молятся, что поутру рано, с своей ложи вставши, прежде всего увидят, хотя бы то и что гадкое было. Сын у них может жениться на матери — а дочери за отца своего замуж вытти не запрещается. Как они нажравшись спать ложатся, то дьяволу молятся, ничего об нем не зная, кроме того, что так его называют. Один Морабут, то есть их угодник, будучи в их земле, начертал онаго на одной доске, которую они и по ныне в наибольшом почтении сохраняют; чаятельно, что тому Морабуту когда нибудь его видеть случилось, и он приметя Кюртов, с оным великое сходство имеющих, намалевал его в их ватагах, означевая, что там было настоящее его место. Как ночь наступит, то они, сколько их ни есть в деревне, собируться в одну ватагу для молитвы назначенную, и там с полчаса молятся; после погасив все светила, зверския имеют меж собою обхождения, и различности полу не наблюдая».

На самом деле, разумеется, далеко не всё общество презирало чернокожих. Читатели, которые воспользовались нашим советом прочесть стихотворение Муравьева «Сожаление младости», вспомнят момент сострадания человека к человеку:

…Во узничестве негр ожесточенный, дикой,

Став европейскою добычей и уликой,

Безжалостно в страны чуждые преселен

Из отческих дубрав и вечно ясных сцен,

Во мраке гор свои воспоминает степи

И, потрясаючи звена тяжелой цепи,

Запекшимись усты струящись слезы пьет,

Во узах движется и ими воздух бьет.

Воспоминания отечества, семейства

И вображение, что жертвой он злодейства,

Съедают мужество в убежищах его,

Доколе наконец не станет ничего,

Что б человечества являло хоть упадок…

Заодно заметим, как природа и естественность связываются здесь со свободой, а цивилизация — с угнетением человеческого достоинства, низводящим его в ничто.

В другом романе — «Письма Эрнеста и Доравры» — Эмин уже не учит географии. Как заметила Ольга Лебедева, творчество Эмина переориентируется на жизнеподобие, его привлекает психологическая сторона жизни и он находит много интересных способов выразить сложные оттенки чувств и неоднозначность в мотивах поступков героев. Впрочем, в изображении быта он остается далек от реальности: находясь у себя в деревне, Эрнест окружен прекрасными благоухающими цветами и чудными птицами, которые дополняют роскошные райские картины его уединения, далекие от российских реалий.

Воспроизводить частный быт реалистично начал Михаил Чулков. В его романе «Пригожая повариха» героиня хоть и носит французское имя Мартона, но является представительницей народной культуры (сложно при чтении не превратить ее в Матрону). Любопытно проследить, как повествование меняется вместе с мировоззрением героини. Поначалу нищета вызывает у нее зависимость от материальных благ, и тогда материальное подчеркивается и в описаниях. Со временем Мартона узнает, что такое искренние чувства, и к финалу романа избавляется от пристрастия к деньгам и красивым вещам, тогда же изменяется и повествовательная манера.

Читайте также

От рощи Ликея до Невского проспекта. Краткий гид по мировой истории литературных прогулок

Женщина легкого поведения окружена ворами, взяточниками, предприимчивыми лжецами — эта среда показана изнутри. Так что выбор героиней пути кажется закономерным, но в итоге ее отношение к миру меняется.

«В самый первый раз показался он мне столько нежен, что в угодность его охотно бы я бросила камердинера, а как подарил он мне ту табакерку, то уже мне и подло показалось иметь сообщение с холопом. По золотому с алмазами подарку заключила я, что сей человек не простого роду, в чем и не ошиблась. Он был господин, и господин не последний. Первое сие свидание было у нас торгом, и мы ни о чем больше не говорили, как заключали контракт, он торговал мои прелести, а я уступала ему оные за приличную цену, и обязалися мы потом расписками, в которых была посредником любовь, а содержательница моя свидетелем; а как такие контракты не объявляются никогда в полиции, то остался он у нас и без всякого приказного порядка ненарушимым. Господин положил посещать меня часто, а я обещалася принимать его во всякое время, и так с тем расстались».

Повествование ведется от лица героини. Ее речь насыщена пословицами и поговорками, постигающие ее неудачи или мотивацию свои/чужих поступков она комментирует народной мудростью: «Не прав медведь, что корову съел, не права и корова, что в лес забрела». Героиня Чулкова особенно близка современному читателю тем, что, так же как и многие из нас, движется по пути обретения собственных чувств, поиска себя искренней.

Если классицисты изображали героев, проявляющих неизменные и постоянные эмоции, то сентименталисты писали о чувствах как о сложных и переменчивых движениях души, показывали неповторимость каждого мгновения.

Сентименталисты хотели, чтобы чины, деньги, сословия и прочее перестали иметь значение, но чтобы в обществе стали цениться главным образом человеческие качества.

Развитие получила руссоистская идея о заложенных на «генетическом уровне» в человеке представлениях о добре, дружбе, любви и т. д. Появляются произведения о «добрых» дикарях, их естественной и счастливой жизни. В 1804 году Максим Башарулов анонимно публикует свой роман «Дикая Европеанка, или Исправление преступления одного добродетелию другого».

Так о нем писал Юрий Лотман:

«Роман противоречив и незрел. Но любопытно, что в завязке его повествуется о том, как некий человек, „читая историю диких индиян, встречая там мысленно нагих, прельстясь описываемым царствующим в тех краях блаженством <…>, предположил в мыслях своих опыт тому в Европе“. Решившись воспитать себе верную и „естественную“ жену, он похитил двухлетнюю девочку и воспитал ее в совершенном уединении. Она, „находясь в сем едикуле, не имела ни понятия, ни смыслу, совершенно росла до двадцати лет как дикая“. Героиня рассказывает: герой „содержал меня всегда нагую и сам в таковом виде ко мне хаживал, игрушки, пищу и питание приносил один и совершенно приучил меня признавать и чувствовать, что в природе только нас двое с ним существует“. „Дикая Европеанка“ сама, без учителей, приходит к важнейшим истинам и постигает самое „естественное“ из всех чувств — любовь: „О, таинственная натура! Для чего не сокрыла ты <…> от меня последнего чувства? Любви <…>. Удивительные свойства природы! Говорить я не умела, кроме самых нужнейших слов, какими изучил меня мой наставник, но любить и без науки научилась, сам он удивился, приметя то“. Автор романа не развернул этого эпизода и не придал ему социально-обличительного смысла. Вообще, рассказы о „счастливых пастухах“ и „диких“ чаще всего были связаны с тем выхолощенным „руссоизмом“, который был вполне приемлем и для умеренных дворянских либералов. <…> Появлялись романы, где сопоставление „дикого“ и человека современного общества переносилось и на русскую почву. Назовем хотя бы роман П. Богдановича „Дикий человек, смеющийся учености и нравам нынешнего света“, вышедший в Петербурге в 1781 и, „вторым тиснением“, в 1790 году».

Серьезной проблемой для современного читателя является заштампованность не только отдельных слов и выражений, но и некоторых произведений. Так, представляющую сентиментализм в школьной программе «Бедную Лизу» Николая Карамзина сложно воспринимать со всей искренностью и наслаждаться этим прекрасным произведением без давления контекстов, которые его окружали. Возможно, правильнее было бы обратить большее внимание на «Письма русского путешественника», которые могут научить чувствовать не только ближнего, но и литературу и эпоху 1790-х. Прочтя «Письма» и только потом взявшись за «Бедную Лизу», читатель вынесет гораздо больше, ведь современному человеку не нужно ни доказывать, что и крестьянки любить умеют, ни показывать безнравственность буржуазии.

Может быть интересно

История любовного романа: от нравоучений и Джейн Остин до БДСМ и ромфанта

Сама структура «Писем» разнообразнее и живее: герой путешествует по странам Европы, многое видит и сравнивает с российскими реалиями. Документальная основа, внимательность к бытовым мелочам сделали это произведение «энциклопедией европейской жизни». Но всё, что герой видит (картины в музеях, быт крестьян, культурные особенности, социальная структура, современный образ жизни в той или иной стране), путешественник пропускает через личное восприятие и старается точнее подобрать формулировку, чтоб выразить то или иное чувство. Павел Берков и Георгий Макогоненко даже говорят об «отборе включавшегося в „Письма“ фактического материала, его освещении, языке, которым он описывался, любой подробности стиля — вплоть до пунктуации, рассчитанной на подчеркнутое выражение эмоций».

Подробная фиксация чувств показывает, как герой в момент отъезда особенно сильно углубляется в себя и придается едва ли не унынию. Но после прибытия в Германию в нем просыпается живой интерес ко всему происходящему в мире, тоска его рассеивается и всё реже пишет он друзьям о грусти, но чаще описывает забавные наблюдения.

Это произведение Карамзина научит не только сочувствовать, но и чувствовать искусство и природу, наблюдать за обществами, ценить свою культуру и сравнивать ее с иностранными, вести светские беседы и, разумеется, знать Канта:

«Мудрые цирихские законодатели знали, что роскошь бывает гробом вольности и добрых нравов, и постарались заградить ей вход в свою республику. Мужчины не могут здесь носить ни шелкового, ни бархатного платья, а женщины — ни бриллиантов, ни кружев; и даже в самую холодную зиму никто не смеет надеть шубы, для того что меха здесь очень дороги. В городе запрещено ездить в каретах, и потому здоровые ноги здесь гораздо более уважаются, нежели в других местах. Во внутренности домов не увидите вы никаких богатых уборов — всё просто и хорошо. Хотя чужестранные вина сюда привозятся, однако ж их позволено употреблять не иначе как в лекарство. Только думаю, что сей закон не очень строго наблюдается. Например, у Лафатера за столом пили мы малагу; но он взял ее, может быть, из аптеки, по предписанию своего доктора Г*».

Русский сентиментализм сегодня оказывается очень близким читателю и в то же время свежим по той причине, что долгие годы никто всерьез не рассматривал эту литературу — она казалась скучной или слезливой. Мы же дистанцированы от нее на достаточное расстояние, чтобы понять ее особенности, оценить достоинства и эмоциональную эстетику.